黎语指示代词比较研究

2014-11-05杨遗旗

杨遗旗

(海南师范大学文学院,海南·海口 571158)

引言

斯瓦迪士《一百词的修订表》是历史比较语言学研究语源关系的重要依据,其排序的主要依据是词语在社会交际中的重要性和稳定性。指示代词“this”、“that”是用来研究语源关系的重要概念,在斯瓦迪士《一百词的修订表》中分别名列第3位和第4位。黎语属于壮侗语族黎语支,它跟本语族的语言、别的语族的语言,甚至别的语系的语言究竟有怎样的渊源关系,我们可以通过比较研究核心词来揭示,下面我们拟对黎语核心词的指示代词作些探讨。

一、近指代词“这”(this)

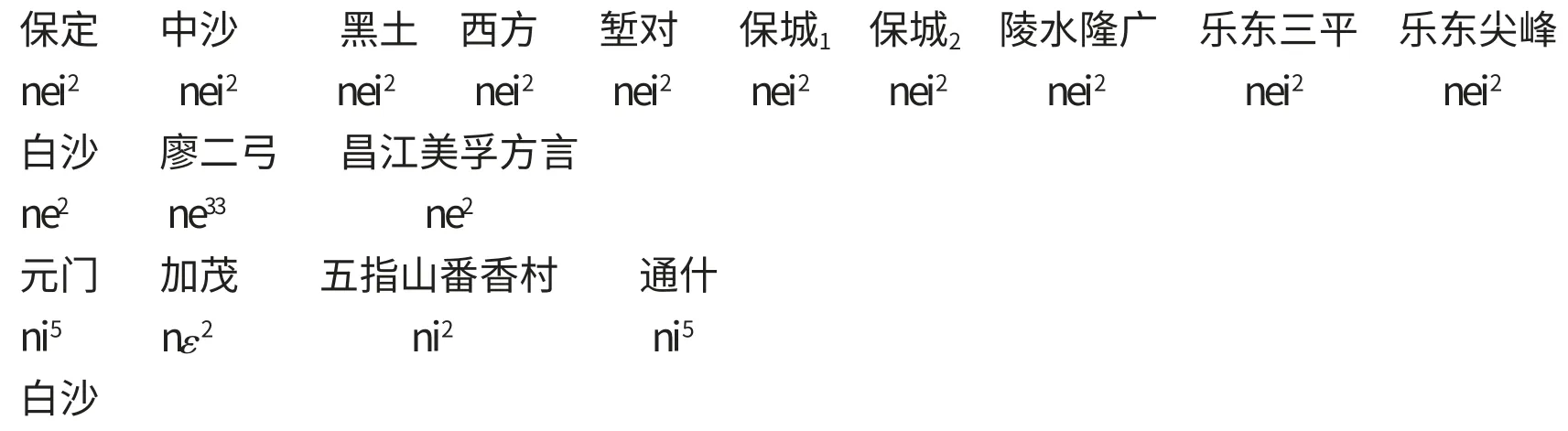

黎语近指代词在黎语不同方言或土语中具体读音如下:

从上表看,黎语近指代词比较整齐,以nei2为标准音,18个点中共有10个语言点为该读音,另有三个点的读音只是脱落高元音韵尾i。黎语近指代词与壮侗语族台语支、侗水语支,甚至与苗瑶语族苗语支和瑶语支的近指代词,有着整齐的对应关系,且读音颇为相似,下面我们把两个语族有关语言的近指代词罗列于后:

壮侗语族:

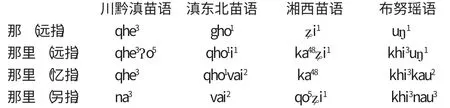

苗瑶语族:

近指代词在上述所列语言中的读音表明,主要元音在历史演变过程中开口度是可以变化的,舌位前后是可以变化的,韵尾是可以脱落的,鼻音声母是有可能触发鼻音韵尾的。主要元音最有可能的是既不是最高的也不是最低的舌面元音,最高的i和最低的a应该是朝两个相反方向演变的极端情况。吴安其先生拟原始侗台语为*C-niɁ和*C-nar-ɣ;拟原始苗瑶语为*C-nar。吴先生论及黎语的近指代词时,又将其与撒斯特语hiniɁ,沙阿鲁阿语kaniɁi,原始马来波利尼西亚*(i)ni(Ɂ)比较,认为黎语“这”nei与壮傣、侗水语支语言有同源关系。[1](P209)吴先生拟的原始侗台语,主要元音或是最高或是最低,分别向不同方向演变成现代侗台语的具体读音,而梁敏先生拟原始侗台语近指代词为niεi,主要元音为半低前元音,可能更有说服力。[2]但是他构拟的音有韵头,与上述所列的读音不一致(所列各语言均无韵头),正确的古侗台语可能是nεi。演变路径可能是:ni←nı←(nen)ne/nei←nε/nεi→na/na:i→nɑ→nau→n ɔ/nɔi→no(noŋ)。

“n-”类近指代词为壮侗、苗瑶语族同源词应该没有什么疑问。黎语的“n-”类近指代词与藏缅语相差太远,“这”,藏文ɦdi,加戎语ʃtə,景颇语n33tai,阿博尔语si-de,原始藏缅语*C-dir。但是黎语的“n-”类近指代词与前述南岛语系的语言关系密切。因此侗台语和苗瑶语中的“这”很可能“是早期接触保留在侗台语里的南岛语词”[3]。 因此,如果进一步往前追溯,古侗台语和古苗瑶语显然还有更为古老的同源词:nεi<**Cε-nεɁ。

元门、五指山番香村、通什三处黎语方言的近指代词“这(这里)”为“ni”,堑对万道村“这”为“ki5”,“这里”为“ki5ni2”,其读音和结构跟壮语“ki2nei“(这里)、侗语“ki1na:i6” (这里)、毛难“ci6na:i6”(这里)十分相似。这种情况在苗瑶语中也有出现:湘西苗语“ka48nen37”(这儿),布努瑶语“khi3nau3”(这儿)。表示处所的近指代词“这里”,黎语不仅跟上述壮侗、苗瑶语族的诸语言对应整齐,而且跟南岛语系的诸多语言有着明显的对应关系,比如:撒斯特语hiniɁ,沙阿鲁阿语kaniɁi,赛德克语hini<*qini,阿眉斯语kuni。显然,黎语的“ki5ni2”也是南岛语底层。黎语“tsɯ2kit7nei2”(这些)中的“kit”是“ki”的变体。南岛语系中近指代词的首音节在壮侗语族和苗瑶语族可以脱落,让后音节独自承担近指代词的功能,脱落的首音节在黎语中也可以表示近指代词。这种在南岛语中本是词中不可分割的部分在壮侗语族中可以根据需要分离出来表示另一个独立的词的现象,覃晓航在讨论壮语的词头时已经做了论述[4]。

二、中指代词“那”(that)

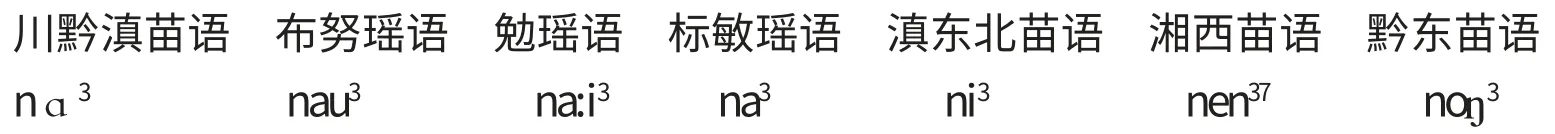

黎语方言普遍存在中指代词和远指代词的区别。这种情况应该反映了黎语的本来面貌,共有9个点,分别是:保定、中沙、黑土、西方、通什、堑对、保城、加茂、乐东尖峰。为直观起见,我们把具体情况罗列于后。

以上9个语言点,除加茂外,其余8个点的读音很一致,可称为“haɯ”类中指。黎语的“haɯ”类中指代词在侗台语族别的语言中可以找到同源词。

壮语:那个(指物)Ɂan1han4那些hai3

傣德:那(较远指和最远指)han4那个la:ŋ1han4那些thən2han4

仫佬:那(较远指)ka6hwi5

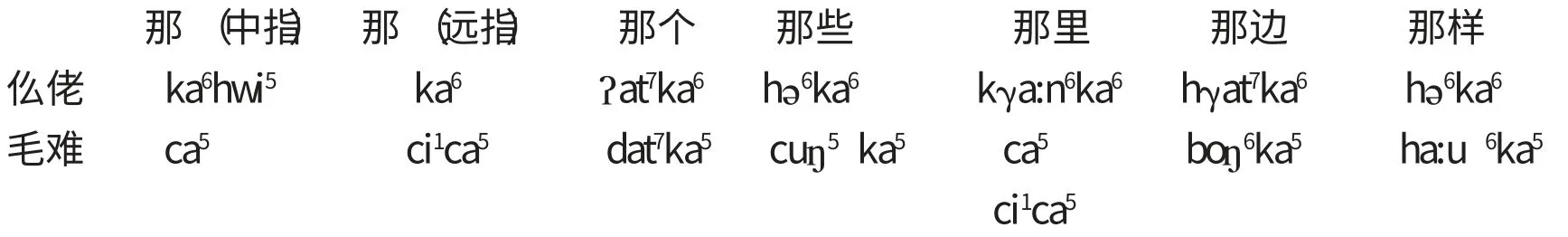

但是壮侗语族别的语言普遍不区分中指和远指,同一个词既可以表示中指也可以表示远指,比如傣德的指示代词lan4和han4均可以表示中指和远指,“那个”可以说la:ŋ1han4或la:ŋ1lan4。仫佬语中指ka6hwi5,远指ka6,参与构词则用远指的ka6。

加茂的中指代词kε4在黎语中十分特殊,别的方言中少见,只在堑对万道村的指示代词中出现类似音节:ki5mo2(那、那里)。“ki”及其变体参与构成近指代词的情况前面已经讨论,下面我们再看看其在仫佬语和毛难话参与构成别的中指或远指代词的情形:

加茂的中指代词kε4在苗瑶语族中也具有较普遍的对应关系:

吴安其据通什话haɯ5拟原始黎语为*khaiB,并拟原始侗台语为*klar。[1](P251)现代黎语的演变路径可能是这样:haɯ<*khaɯ<*khai<*klar。

吴安其指出,苗瑶语有近指和远指的区别,但原始苗瑶语没有区别,原始苗瑶语可能是*q-li。[1](P326)黎语中的“k-”类指示代词十分少见,可能是黎语走向独立发展道路后,某个较晚的时候又从壮语中借得。壮侗语族中,“k-”类指示代词相对较为普遍,声母为舌面后硬腭塞音或舌面后软腭塞音。这类指示代词在苗瑶语中同样较为普遍,声母为舌面后软腭塞音或者舌面后小舌塞音。小舌塞音、跟软腭塞音十分近似,从前者演变为后者应该是很自然的事。从上述对应情况看,原始壮侗语*klar与原始苗瑶语*q-li应该有同源关系。

三、远指代词“那”(that)

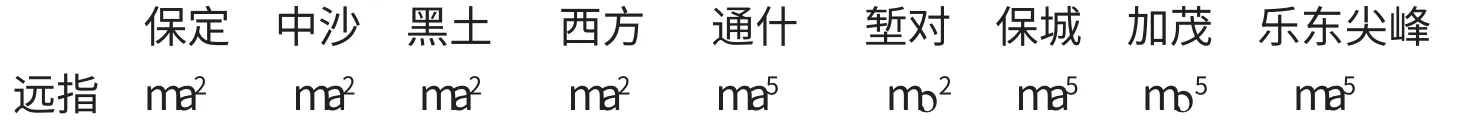

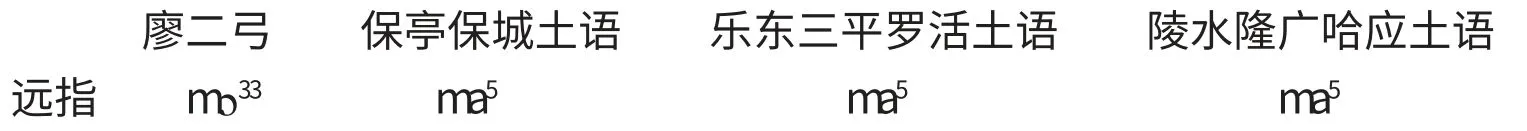

(一)黎语有的中指代词和远指代词有分别,比如上面提到的9个语言点的黎语,其远指代词如下:

有的语言点的并不区分中指和远指,相对于近指代词而言,我们可以称为远指代词,这种情况共有四个语言点:

这四个点都是2011年以后的记音材料。这种情况应该是由第一种情况演变来的,因为同属于保城土语,欧阳觉亚整理的上个世纪70年代以前语音材料保留了中指代词heɯ5,而今天陈达谞的发音材料却没有了该中指代词。

个别语言点存在中指代词haɯ5和远指代词ma5,但是并没有用来区分“较远”和“最远”这两个概念,而是出现混用的情况。五指山番香村通什土语:haɯ5(那),haɯ5ma5(那些),haɯ5le5(那里)。欧阳觉亚的语音材料里,通什土语的中指代词为haɯ5,远指代词为ma5,但黄晓运发音的五指山番香村通什土语用haɯ5ma5表示“那些”,本是对立的两个指示代词在这里组合成了一个并列式合成词,因为五指山番香村通什土语远指代词ma5有逐渐消亡的趋势,因此我们可以认为haɯ5ma5中的ma5实意已经逐渐虚化了。

黎语的ma5类远指代词可能是本语言系统中的第二人称代词meɯ1分离出来的。黎语第二人称代词与壮侗语族、苗瑶语族、甚至上古汉语的关系我们另有专文论述,此处不再论及。远指代词和第二人称代词表现出来的这种语音相似性,壮侗语族别的语言中也可以偶尔看到,比如:壮语的第二人称mɯŋ5和远指代词mɯn5。一个最有说服力的例子就是黔东苗语,黔东苗语的moŋ5既表示“那”(不远)又表示“你”。汉语也存在这种情况,王力在讨论汉语远指代词“那”的来历时,并明确指出“那”来源不是上古的“若”字就是“尔”字。[5](P330-331)“若”与“尔”在上古便用作第二人称代词,王力拟“若”、尔上古音分别为ȵǐɑk、ȵǐa。[5](P302)当然,随着语言的发展,因为意义的分化,语音也会自然分化,分化的方法就是内部曲折,如壮语便是改变声调并将韵尾的后鼻音变为前鼻音,还有一种分化的方法就是直接从别的语言中借用,比如白沙、元门的黎语就是从汉语中直接借用“那”。

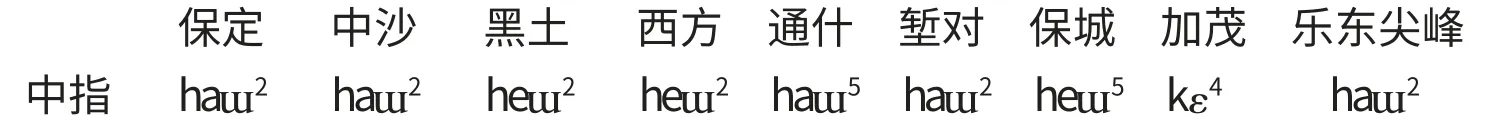

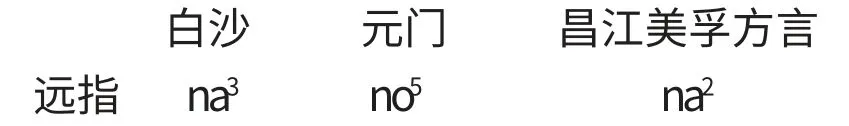

(二)少数语言点的远指代词借自汉语的“那”。有三个语言点属于该种情况,分别是:白沙、元门、昌江美孚方言。可以称之为“n a”类。为直观起见,我们把具体情况罗列于后:

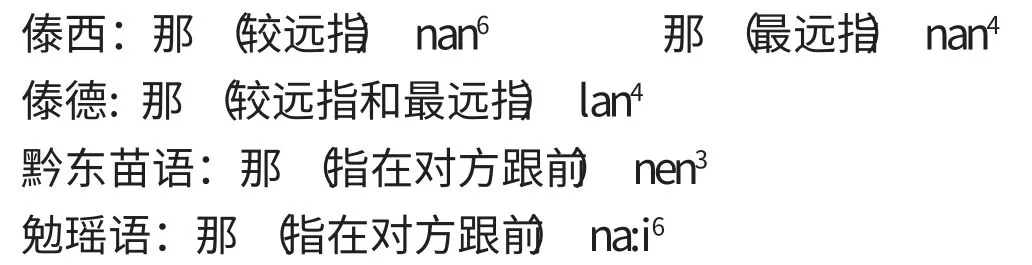

黎语的“na”类远指代词在侗台语族和苗瑶语族中可以找到同源词。

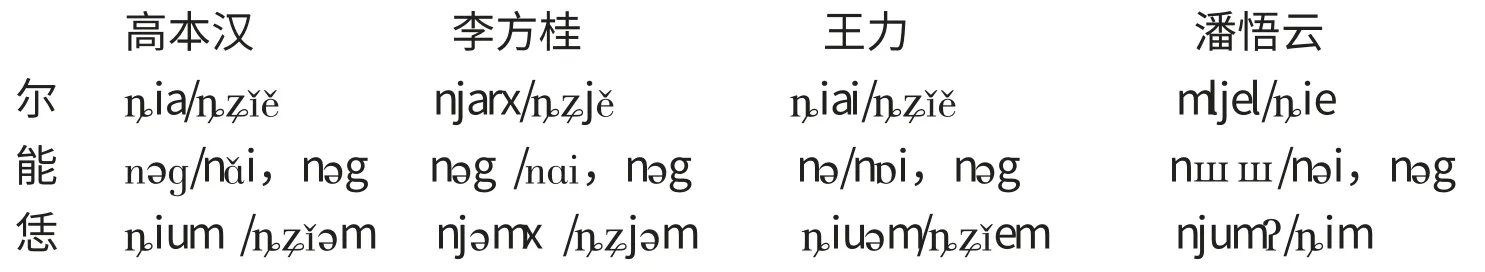

该类远指代词显然跟汉语“那”的读音十分相近,是否与汉语的远指代词同源呢?王力认为“那”字在唐代已经出现,其来源不是上古的“若”字就是“尔”字,他更相信来自于“尔”字,并且认为唐宋时代和“这么”“那么”用法大致相当的“能”、“能尔”、“能许”等词都可能来自于“尔”字,他还认为唐宋人的语录里的“恁么”从语音上看就是后代的“那么”,并指出在最初的时候,“恁么”既可以表示近指的“这么”又可以表示远指的“那么”。[5](P330-331)“能”在广韵中有两个反切,“奴来切”和“奴登切”,“恁”在广韵中也有两个反切,“如林切”和“如甚切”。下面我们看看“尔”、“能”、“恁”的各家拟音情况(“/”前的是上古音拟音,“/”后的是中古音拟音)。

黎语的“na”类远指代词或读na(白沙、昌江),或读no(元门)跟现代汉语的“那”音近,跟中古汉语“能”的奴来切读音很相近。邢公畹认为“那”这个词,汉台两类语言以-ŋ、-n交替而相对应,台语如傣西nan4、傣德len4、泰nan4,汉语,他举了广州话“能”(读作naŋ2,广州话仍以此字表示远指)为例。[6](P148)显然邢先生也认为台语的远指代词源于古汉语的“能”字,该字进一步前推则是上古的“尔”字。

吴安其提出,泰语nan4(那)可能是南岛语词,并举回辉话nan33(那)占语*Ɂannan(那)与之比较。[1](P319)

我们认为黎语“na”类远指代词从原生词演变而来的可能性很小,因为该类代词在黎语中毕竟是少数派,且其读音与现代汉语“那”的读音几乎完全一样,而黎语早已与汉语走上了各自不同的发展道路,是不可能殊途同归的,就好像来源相同的别的语言的远指代词与汉语的远指代词读音不同一样。因此,黎语“na”类远指代词借自近现代的汉语代词“那”可能性要更大。

至于何以来源相同却韵尾各异,有的有韵尾n,有的带韵尾i,有的却没有韵尾,这用清代孔广森提出的“阴阳对转”理论可以很容易解释。

称为西江黎语的临高话,中指代词属于“na”类,其读音为nə4,但远指代词与黎语别的方言不同,念作bəi2。bəi2应该与古汉语的“彼”同源。“彼”与“此”相对,是典型的远指代词,既可以指人也可以指物,先秦散文中已经出现,譬如:“是亦彼也,彼亦是也。彼亦一是非,此亦一是非。”(《庄子·齐物论》)王力认为,“彼”上古音在歌部,与支部的“此”相近,原始时期可能同部。王力拟“彼”上古音为piai,原始时期为pǐa。[5](P329)临高话bəi可能是丢掉了韵头然后主要元音央化所致。

四、小结

核心词是一种语言中最为稳定的词汇部分。指示代词因为与交际中的所涉话题的指代有关,因此在语言这一人类最重要交际工具的词汇系统中是最为核心的子系统,它也因此被斯瓦迪士排在《一百词的修订表》中前五位。黎语的近指代词内部一致性极强,均为“n-”类近指,标准音为“nei”。黎语近指代词与壮侗语族、苗瑶语族,甚至南岛语系许多语言有亲缘关系,极有可能是上古时期侗台语族南下受南岛语影响的南岛语底层词。远指代词,黎语普遍分“haɯ”类中指(较远指)和“ma”类远指(最远指)。黎语“haɯ”中指代词在壮侗语族部分别的语言和苗瑶语族部分语言中的复合指示代词中很容易找到同源成分,可见原始黎语“haɯ”类中指代词前也应有一可自成音节的辅音成分“C-”,加茂的指示代词“kɯ4”便是由“C-”逐渐演化而来,“ma”类远指代词则是从黎语的第二人称代词meɯ分化而来的。黎语少数语言点不分中指和远指,或是保留“ma”远指代词,或是借用汉语的“那”。

[1]吴安其.汉藏语同源词研究[M].北京:中央民族大学出版社,2002:209-319.

[2]梁 敏,张均如.侗台语族概论[M].北京:中国社会科学出版社,1996:321,732.

[3]吴安琪.南岛语分类研究[M].北京:商务印书馆,2009:40.

[4]覃晓航.壮侗语族语言研究[M].北京:民族出版社,2012:347-350.

[5]王 力.汉语史稿[M].北京:中华书局,2004:302-331.

[6]邢公畹.汉台语比较手册[M].北京:商务印书馆,1999:148.

[6]陈孝玲.侗台语核心词研究[D].华中科技大学,2009:274-276.