基于泰尔指数的山东省区域差异多指标测度研究

2014-10-24王明杰宋明爽

□王明杰 宋明爽 韩 勇

一、引言

自上世纪90年代起,区域协调发展已成为国家区域发展战略的核心内容。准确揭示区域经济差异及演变趋势是推进区域协调发展科学决策、构建区域和谐发展格局的重要前提[1]。改革开放以来,山东省经济社会发展取得了举世瞩目的成绩,2012年底,占国土面积1.6%和总人口7.15%的山东省,创造了占全国9.63%的地区生产总值,地区财政收入、对外贸易总值也分居全国的第三、第六位。但在快速发展的同时,区域经济差距问题却愈发凸显,沿海与内陆差距,县域单元间的差距日益扩大,2012年,人均地区生产总值最大的黄岛区(249089元/人)是人均地区生产总值最小县曹县(13489元/人)的18.47倍。如何应对区域经济差异已成为学术界关注的主要内容,如徐建华、陈培阳等从不同尺度分析了中国的区域经济差异[2-3],刘玉、余鑫星、华娟等分别对环渤海地区、浙江省、重庆市的县域经济差异做了时空分析[4-6]。此外,孙希华、郭永刚、张文信等学者探讨了山东省区域经济差异的成因[7-9],赵明华、刘新芳等探讨了山东省区域经济差异的时空演变及特征[10-11],于汉征、对山东省区域经济差异的发展趋势与综合评价做了研究[12]。肖燕、宋杰等利用GIS技术分析了山东省区域经济的差异程度[13-14]。近年来,随着山东省“十二五”规划的开展,相关研究层出不穷。本研究利用泰尔指数方法,以人均GDP、人均社会商品零售总额、人均城乡居民储蓄存款、人均工业生产总值为考核指标,以山东半岛、省会城市群、鲁南经济带为研究分区,以县域为基本单元,全方位、多层次对山东省三大区域间差异,区域内部差异及其演变轨迹做系统研究。

二、研究方法及数据处理

1.泰尔指数(T)

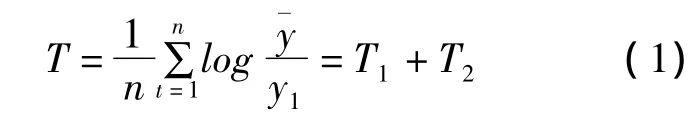

泰尔指数(Theil index),是西方经济学中用来衡量区域经济差异一种方法,又称锡尔指数、赛尔指数。泰尔指数可将区域整体差异划分为组内差异(T1)与组间差异(T2),便于对比各部分对区域整体差异的影响。计算公式为:

其中,T为泰尔指数;n为县域个数;y1为县域人均GDP为区域人均GDP。

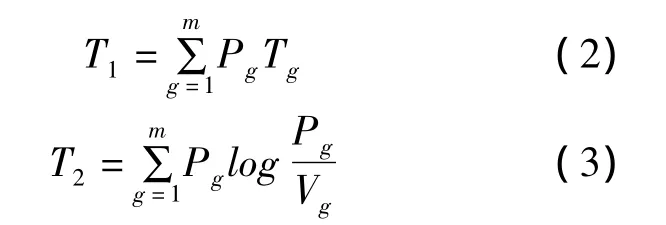

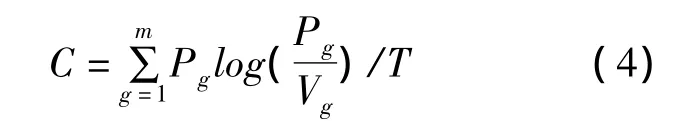

对公式(1)—(3)做进一步分解,可以计算出组间和组内差距对总体差距的贡献率C,其中组间差距对总体差距的贡献率的公式为:

式中,T1为组内差异,即每组单位之间人均收入的差异;T2为组间差异,即各组之间的人均收入差异。g为分组个数;Pg为第g组内人口占区域总人口的比重;Tg为第g组内的泰尔指数;Vg为第g组GDP占区域总GDP的比重。泰尔指数越大,表明差距越大;泰尔指数越小,表明差距越小。

2.研究区域选定及数据来源

在地域单元选取上:选取两种地域单元作为研究基础:(1)以山东省历史变迁中县域单元作为区域经济整体差异演变的基本单元,其中,县域单元是指县、市辖区(地级市的区)、绝大多数县级市(不设区的市),它们行政级别相同且具有相对独立的经济核算系统,以其作为研究单位具有较好的封闭性与准确性,能客观揭示山东省区域差异。(2)把山东省17地市以现实及历史因素划分为三组作为研究单元:山东半岛(青岛、烟台、潍坊、威海、日照);省会城市群(济南、淄博、东营、泰安、聊城、德州、滨州、莱芜);鲁南经济带(枣庄、济宁、临沂、菏泽),此分组主要以地理相近因素与经济社会现状为依据,组内各单元资源禀赋相近,经济关联度高,以此作为研究单元能系统梳理组间差异,客观揭示不同空间尺度内的区内差异。

在时间单元选取上:选择1990-2012年作为时间序列。此阶段山东省县域单元归属较为稳定,总体数量变化较小,对全省区域差异演变的客观现实影响较弱。此外,此阶段在山东省经济社会发展史上也是快速发展与差距扩大化的关键时期。以此作为研究阶段能客观、准确的揭示山东省区域差异的演变轨迹。

所有数据均来源于中国统计出版社出版的1990-2013《山东统计年鉴》、中国统计出版社的《辉煌山东60年》、中国统计出版社的《奋进的历程、辉煌的成就—山东改革开放30年》以及山东省情网:(http://www.infobase.gov.cn/)。

3.研究指标选定

相对客观反映区域经济差距是泰尔指数最重要的优点之一,它充分利用了人口与GDP在区域差异中的基础地位,并采用人均指标来测度区域差异状况。然而要更加准确全面客观的反映区域差异、区间差异及其演变轨迹,必须丰富泰尔指数中的变量指标。在现有的区域经济统计指标体系中,用于区分区域差距的经济指标主要分两类:生产水平指标与生活水平指标。前者主要涉及区域内的工农业生产总值、国民收入、国民生产总值(GNP)、社会生产总值、国内生产总值(GDP)等;后者主要涉及区域内与居民生活息息相关的指标,如城镇与农村人民消费支出、社会商品零售总额、城乡居民储蓄存款余额、城镇与农村居民人均纯收入等。可见,在区域差距指标选取中必须涉及生产类与生活类两类指标才能相对准确揭示差距所在。因此,本文选取人均GDP、人均工业生产总值作为生产类指标,选取人均社会商品零售总额、人均城乡居民储蓄存款作为生活类指标。利用泰尔指数的公式对这些指标进行深度测度,揭示山东省区域经济在生产与生活两项指标下的差距,探求20多年来山东省区域经济差异的演变轨迹。

三、山东省区域经济差异分析

1.山东省区域总差异分析

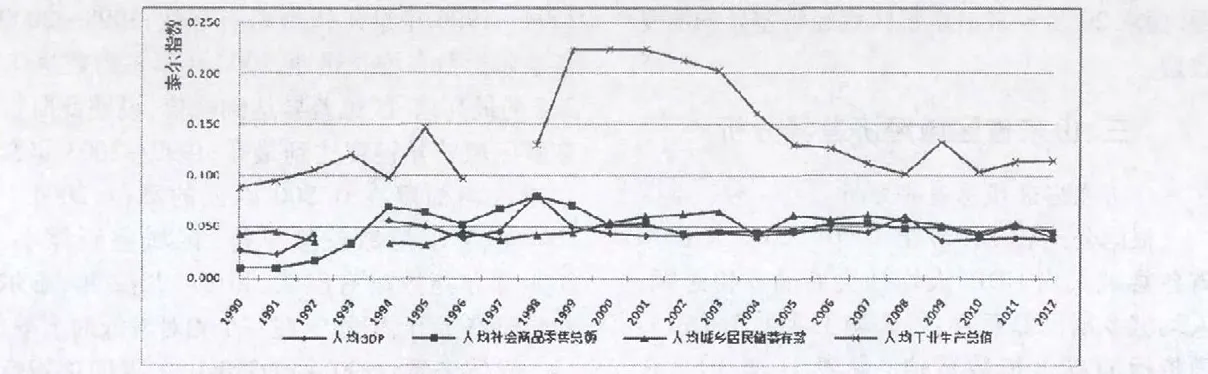

根据公式(1)计算出1990-2012年山东省各县域人均GDP、人均社会商品零售总额、人均城乡居民储蓄存款、人均工业生产总值四项指标的泰尔指数数值(见表1,图1)。在1990-2012年间,人均GDP的泰尔指数总体保持稳定,但有些年份变化幅度较大。1991年人均GDP的泰尔指数最低,为0.023,区域差异较小;1992-1998年泰尔指数呈波浪式增长,1998年泰尔指数增至0.081的阶段最高值,此时段山东省140个县域人均GDP的差异度最大;1999-2007年泰尔指数变化较小,数值保持在0.040-0.050之间。2008年,泰尔指数略有上升,2009-2012年人均GDP的泰尔指数稳定在较低水平。

人均社会商品零售总额与市场经济的成熟度息息相关,随着社会主义市场经济的逐步确立,全省人均社会商品零售总额的区域差异变化轨迹相对稳定,但阶段性明显。1990-994年泰尔指数增长迅速,从1990年最低点0.010增至1994年的0.070,五年间增长7倍,区域差异扩大;1995-2000年泰尔指数起伏明显,1998年达最高值0.080;2002-2012年泰尔指数保持平稳发展,数值保持在0.050上下,区域差距变化不大。

人均城乡居民储蓄存款能较客观反映居民的现实生活水平。1990-1995年泰尔指数持续下降,1995年达最低值0.032,表明此时全省城乡居民储蓄存款处于相对均衡差异较小时期;1997-2003年泰尔指数持续升高,2003年达峰值0.065,说明此时区域差异处于扩大期;2004-2012年泰尔指数发展波动频繁,并有下降趋势。

工业产值是衡量一个地区经济发展的最显著指标之一,具有揭示区域差异演变的良好特性。在1990-2012年间,人均工业生产总值泰尔指数的数值总体呈倒“U”型发展趋势,但在不同时期所表现出的变化幅度与变化轨迹并不一致。1990-1993年泰尔指数增至0.121,山东省在人均工业生产总值区域差异逐渐扩大;1994-1996年泰尔指数略有起伏;1998—2000年泰尔指数在增长迅速,2000年泰尔指数达0.224的最高值,区域差异达到峰值,说明此时山东省区域差异程度达到最高;1999—2003年泰尔指数均稳定在0.200以上的高位,2004-2008年泰尔指数持续下降,区域差距缩小;2009泰尔指数略有起伏,2010-2012年,泰尔指数略有上升,但稳定在一个相对较低的水平。

总体来看,1990-1997年山东省四项指标的泰尔指数中,人均工业生产总值与的泰尔指数均处在较高的位置,表明区域差距明显,这主要归咎于山东半岛地处沿海,是首批先实现对外开放地区,经济发展速度与规模均领先与省会城市群与鲁南经济带,1998-2005年泰尔指数属于波动起伏期,四项指标最高值均出现在此时期,其中两项指标均在1998年达到峰值;2006-2012年随着山东省“东中西协调发展”战略的开展,泰尔指数较为稳定,区域差距趋于平稳。

表1 1990-2012年山东省四项指标的泰尔指数

图1 1990-2012年山东省4项指标区域差异演变规律

2.山东半岛、省会城市群、鲁南经济带区域间差异分析

依据泰尔指数具有分解区域整体差异与区间差异的功能,利用公式(2)-(4)对山东省三大区域差异作进一步分析,得出山东半岛、省会城市群、鲁南经济带三大区间的差异及其组间内部的差异,计算结果见表2和表3。

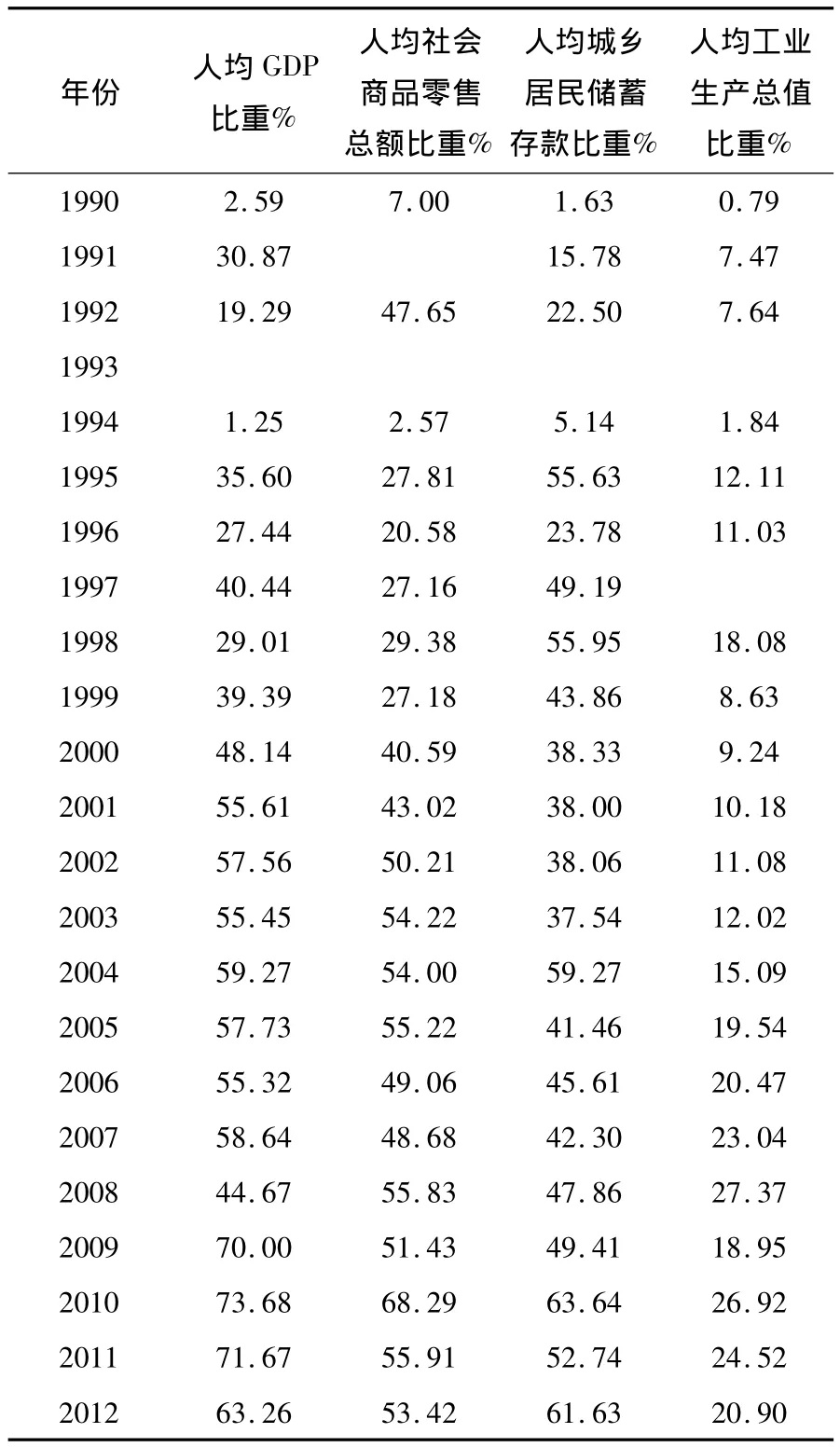

表2 1990-2012年山东省三大区域间泰尔指数对区域总差异贡献率%

基于公式(4)的区间差异对区域总差异的贡献率(见表2),分析山东半岛,省会城市群,鲁南经济带三大区域间差异对山东省区域总差异的比重变化情况。在人均GDP方面,1990年三大区域占山东省总体差异为2.59%,1991-1994年起伏较大,1994年贡献率仅为1.25%。1995-2007年总体呈增长趋势,2008年略有下降,2009-2010年增长明显,2010年贡献率达最高值 73.68%,2012年下降至 63.26%;人均社会商品零售总额方面,比重从1990年的7.00%增至1992年的47.65%,1994-2010年在波浪式运动中增长,2010年达最高值68.29%,2010-2012年略有下降;人均城乡居民存款储蓄比重方面,1990-1994年起伏较大,1995-2012年在波动中上升,2012年贡献率为61.63%;人均工业生产总值对全省总差异的贡献率最小,贡献率最高仅为26.92%,总体来看,山东省区域总差异主要表现为人均GDP、人均社会商品零售总额和人均城乡居民储蓄存款3项指标的三大区域间差异。

3.山东半岛内部差异分析

山东半岛涉5市44区县,2012年总人口达2863万人。总体而言,1990—2012年山东半岛区域内部差异最显著的特点是人均工业生产总值的泰尔指数要明显大于其它三项指标(表3、图2)。表明山东半岛区域差异中人均工业生产总值差异最为显著。1990-1996年人均工业生产总值的泰尔指数变化较小,1998-1999年指数处于低位,1998达最低点0.029;2000-2006年指数变动较为明显,呈现倒“U”型发展,2006-2012年指数呈稳步增长趋势,区域差异逐渐扩大。人均GDP的泰尔指数呈现明显的阶段性:1990-1991年低位运行期,1992-1999年急剧震荡期;2000年后指数运行逐渐平稳。人均社会商品零售总额的泰尔指数分明显两个阶段:1990-2001年指数差异除1992年突破0.020外,其它时期均处在0.015以下,区域差异较小;2002-2012年人均社会商品零售总额差异波动明显并有扩大趋势。人均城乡居民储蓄存款方面:1990-2001年呈波浪式发展,增减频繁;2002-2007年指数处于上升阶段,2007年达峰值0.032;2008-2012年下降趋势明显。

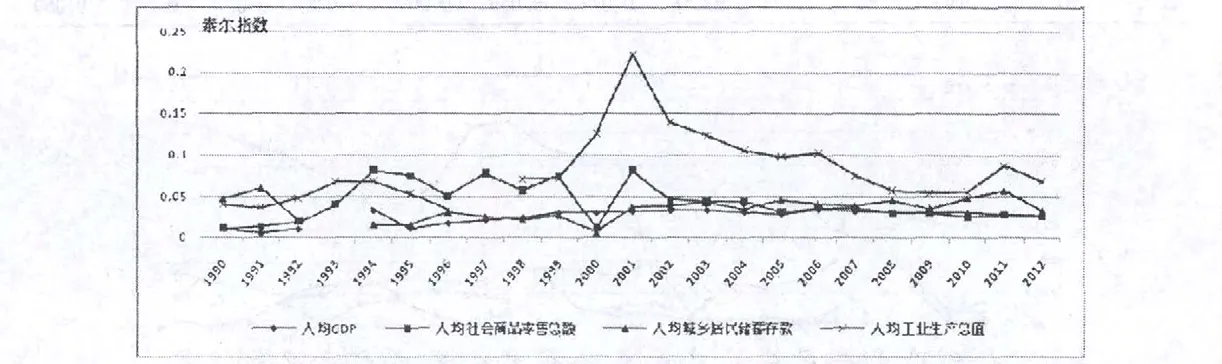

4.省会城市群内部差异分析

图2 1990-2012年山东半岛区域内部差异的演变

山东省省会城市群又称济南都市圈,2013年8月正式规划成立,目前共有8市57区县,总人口3368万人。从省会城市群四项指标的泰尔指数看(表3、图3),人均工业生产总值的泰尔指数依然是起伏较大的一项,1990-1995年指数从 0.101 上升到 0.159,1996 -2000 年呈现快速波动并急速上升的态势,2000年达到峰值0.218;2001-2004年呈下降趋势,区域内部差异趋于缩小;2005-2012年指数变动趋于稳定,区域差异进一步缩小。人均GDP的内部差异1990-1998年处于波动期,1999-2012年处于低位稳定期,此时期人均GDP指数为四项指标中的最小项。人均社会商品零售总额的差异度呈现明显的阶段性:1990-1998年指数呈上升趋势,从1990年的最低点0.015增长至1998年的最高点0.126;区域内部差异扩大;1999-2012年指数处于平稳运行期,数值均保持在0.050-0.100之间。人均城乡居民储蓄存款的内部差异度总体呈扩大态势,但增幅较小,1990年处于最低值0.040,2012年的最高值也仅有0.099。总体而言,省会城市群的四项指标泰尔指数的内部差异要大于山东半岛地区和鲁南地区。

5.鲁南经济带内部差异

鲁南经济带包括4市39区县,2012年总人口为3284万人。观察鲁南地区人均GDP等四项指标的泰尔指数(表3、图4)发现,除人均工业生产总值这一指标变化幅度较大外,其余三项指标的变化程度较小。人均工业生产总值的泰尔指数变化轨迹与山东半岛、省会城市群的变化轨迹大致相同,均经历三个主要阶段,区别在于鲁南地区人均工业生产总值在1990-1998年指数要变化较稳定,区域差异较小。人均GDP与人均城乡居民储蓄存款的泰尔指数有相近的变化轨迹:总体变化较为稳定,指数数值变化较小,表明鲁南地区内部差异较小。人均社会商品零售总额的指标变化1990-1994年处于上升阶段;1995-2001年指数波动明显,差异扩大;2002-2012年指数降低,呈现下降趋势。总体而言,鲁南经济带四项指标的泰尔指数变化幅度较小,表明鲁南地区内部差异变化较小,较为稳定,且区域内部差异较为均衡。

四、结论与讨论

借助泰尔指数计算方法,以多指标测度为依据,以山东半岛、省会城市群、鲁南经济带为研究分区,通过对1990-2012年数据计算分析发现:

图3 1990-2012年省会城市群区域内部差异的演变

图4 1990-2012年鲁南经济带区域内部差异的演变

(1)山东省四项指标的泰尔指数具有明显的阶段性:①1990-1994年,四项指标的区域差异变化较大,人均工业生产总值与人均社会商品零售总额指数不断上升;1995-1999年,人均GDP、人均工业生产总值与人均社会商品零售总额指数呈波浪式发展,变化幅度较大,人均城乡居民储蓄存款指标持续拉大;2000-2012年,四项指标数值平稳发展(人均工业生产总值指标除外)。②四项指标的泰尔指数重要转折点均出现在1998至2005年间,这与山东省经济政策的制定与社会发展转型的时间一致。

(2)山东省四项指标的泰尔指数具有明显的波动性:其中,人均工业生产总值与人均社会商品零售总额是变化幅度较大的两项,人均工业生产总值的泰尔指数呈先升后降再升再将的轨迹,人均社会商品零售总额呈先升后降的轨迹。说明工业与社会零售品是本区域经济发展最活跃的因素,表明这两项也是山东省区域发展中最不稳定的两项。

(3)山东省四项指标的泰尔指数在三大区域间具有明显的差异性:山东半岛、省会城市群、鲁南经济带三大区域中省会城市群四项指标的泰尔指数要明显大于其它地区,鲁南经济带次之,山东半岛地区最小,表明经济发达区域内部差异较小,欠发达地区的内部差异较大。这与山东省社会经济发展现状高度一致,说明山东省区域经济处在不平衡阶段,区域经济发展极不协调。

可见,山东省要实现区域发展的新格局,必须要加快山东半岛、省会城市群、鲁南经济带的统筹发展。首先要促进经济要素的合理流动,打破区域壁垒,使资金、信息、人员、技术、商品等加快融合,形成经济互补、相互依存的格局;其次要根据自身优势制定适宜的产业发展规划,巩固、壮大区域内优势产业,培植新兴产业,加速发展第三产业;第三,省会城市群、鲁南地区要积极推动县域经济的发展,优化区域发展的空间格局,缩小与东部沿海县域经济的差距。

[1]仇方道,朱传耿,佟连军,等.淮海经济区县域经济差异变动的空间分析[J].地理科学,2009,29(1):56-63.

[2]徐建华,鲁凤,苏方林,等.中国区域经济差异的时空尺度分析[J].地理研究,2005,1(24):57-68.

[3]陈培阳,朱喜钢.基于不同尺度的中国区域经济差异[J].地理学报,2012,8:1065 -1095.

[4]刘玉,周艳宾,王国刚,等.环渤海地区县域经济发展的时空分异研究[J].地域研究与开发,2008,31(4):52-55.

[5]余鑫星,宫少颖,吴永兴.浙江省县域经济差异的空间统计分析[J].地域研究与开发,2012,31(6):27-32.

[6]华娟,凃建军,卢德彬,等.重庆区域经济发展的时空差异分析[J].西南大学学报.自然科学版,2012,34(4):129-133.

[7]孙希华,张淑敏.山东省区域经济差异分析与协调研究[J].经济地理,2003,23(5):611 -614,620.

[8]郭永刚,艾秋红.山东省区域经济差异成因及对策研究[J].时代经贸,2007,9:116 -119.

[9]张文信,刘春艳,殷昭国.山东省区域经济差异二阶段嵌套锡尔指数分解分析[J].山东师范大学学报(自然科学版):2007,22(2):104 -106.

[10]赵明华,郑元文.近10年来山东省区域经济发展差异时空演变及驱动力分析[J].经济地理,2003,1:79-84.

[11]刘新芳,李玉红.山东省区域经济差异时空特征及协调发展研究[J].资源开发与市场,2007,1:43-45.

[12]于汉征,徐成龙.山东省区域经济差异趋势研究[J].资源开发与市场,2012,1:48 -50.

[13]肖燕,孙壮.山东省区域经济发展状况GIS评价[J].测绘科学,2012,5:135 -137.

[14]宋杰,吴泉源,乔建民,等.山东省区域经济发展地区差异的GIS分析[J].科技经济市场,2013,10:47-49.