安康市退耕还林后续产业发展方向实证分析

2014-10-10何家理张海生杨培蓓包婷婷李绪静

何家理,张海生,王 棋,闻 桢,杨培蓓,包婷婷,李绪静

(安康学院政治与历史系,陕西 安康 725000)

退耕还林工程作为西部大开发的根本和切入点,自1999年开始在四川、甘肃、陕西3省试点后逐渐推广到全国25个省市自治区。该工程是20世纪末我国开展的六大林业生态工程之一,在林草业生态建设史上具有“五个之最”的特点,即涉及面最广、规模最大、投入最多、政策性最强、与农民关系最密切的生态建设工程。工程实施以来,生态效果明显,已被世人所认同,政策设计的生态目标基本实现。但工程设计的解决退耕户的生计目标却因种种原因而尚未达到,整个工程处于生态效益外显而经济效益内隐的状态[1]。

2008年,国家为巩固退耕还林成果,出台了后续产业扶持政策,试图长久地解决退耕区农户生活资料来源问题,这对退耕还林后续产业发展具有十分重要的理论和现实意义。

1 安康市的基本情况

安康市地处国家14个集中连片特困地区之一——秦巴山区核心地带,位于陕西省东南部,南依巴山北坡,北靠秦岭主脊。境内土地面积23 529 km2,山地占92.5%,丘陵占5.7%,川道平坝仅占1.8%。全市总人口303万人,其中农业人口255.5万人,贫困人口101万人[2]。

秦巴山区是我国主要的贫困地区之一,贫困发生率在30%以上。秦巴山区脱贫需要退耕还林,进行生态修复建设。截止2007年底,全国退耕还林面积2 424.47万km2,惠及农民1.24亿人,中央已累计投入1 300亿元[3]。秦巴山区退耕还林254.05万km2,约占全国退耕还林面积的10%,安康市退耕还林面积为25.79万km2[4]。

2011年11月15日,国务院在武陵山片区率先开展区域发展和扶贫攻坚试点。2011年12月1日,国家公布了《中国农村扶贫开发纲要2011—2020》,决定将秦巴山区等14个连片特困地区和西藏、四省藏区、新疆南疆三地州作为扶贫攻坚的主战场[5]。

2 研究方法

2.1 基本思路

首先,在安康市选取7个样本县(汉滨区、平利县、汉阴县、紫阳县、宁陕县、白河县、旬阳县)进行退耕还林后续产业现状实证调查,了解后续产业发展方向现状;其次,探讨后续产业发展方向选择的原因,对历史、自然、政策、市场等4个因素在退耕还林后续产业形成过程中的影响程度进行分析;最后形成对策建议。

2.2 调查方法

2013年4~10月,对7个样本县采用入户发放问卷和访谈形式进行调查。共发放问卷1 100份,回收问卷947份,回收率为86%(部分调查表格有多选户)。通过调查了解退耕农户的家庭现状、耕地利用过程;退耕还林过程中树木品种的选择状况;退耕还林工程形成的后续产业;退耕还林后续产业引起的土地流转情况。

3 安康市退耕还林后续产业发展状况

3.1 退耕还林后的补助

自1999年退耕还林工程实施以来,国家出台了许多补助政策。其中主要是以现金补助、粮食补助和种苗补助为主。在调查中,现金补助占到45.8%,而粮食补助和种苗补助均占22.8%,这使得退耕还林的农户都切实得到了物质补助,给农民带来了实惠。

3.2 退耕还林工程对农户生产生活的影响

人们对退耕还林工程在生态和经济收入方面产生了认同的效果:有49%的农户认为在退耕还林工程实施后家庭收入明显增加;31.6%的农户认为居住环境变得安全,15.7%的农户认为农产品产量增长。

3.3 退耕还林工程提高了农户生态环境保护意识

由于人们环境意识增强,保护生态的的意识不断提高,在国家停止补贴后,有66.5%的农户依然能够继续保持原有的退耕林木面积;16.9%的农户复耕小部分;6.4%的农户复耕大部分;3.2%的农户全部复耕。

3.4 退耕还林工程形成了一大批后续产业

由于自然地理的特殊性,安康市自然资源丰富,如依托汉江发展水资源、矿产资源、生物资源、旅游资源等等。在调查中了解到,目前发展比较成熟的产业既符合因地制宜的要求,又有一定的市场规模,主要有茶叶、魔芋、柑橘、药材等产业。其中茶叶产业占52.6%、魔芋占27%、柑橘占22.5%、药材占15.4%。例如平利县和紫阳县的茶叶产业,平利县的党参和旬阳县的黄姜中药材产业、汉阴县的魔芋食品产业等。食用菌类、旅游、富硒产品分别占8.9%、3.8%、8.6%。

退耕还林使安康的森林覆盖率达到了60%,生态修复和茶叶产业的发展带动了生态旅游业的发展,与之相关的产业也逐渐得到了完善,特别是交通设施得到了突飞猛进的发展。

4 安康市退耕还林后续产业发展方向选择中存在的问题

4.1 退耕区农户人均耕地面积小、粮食产量低,发展条件受到限制

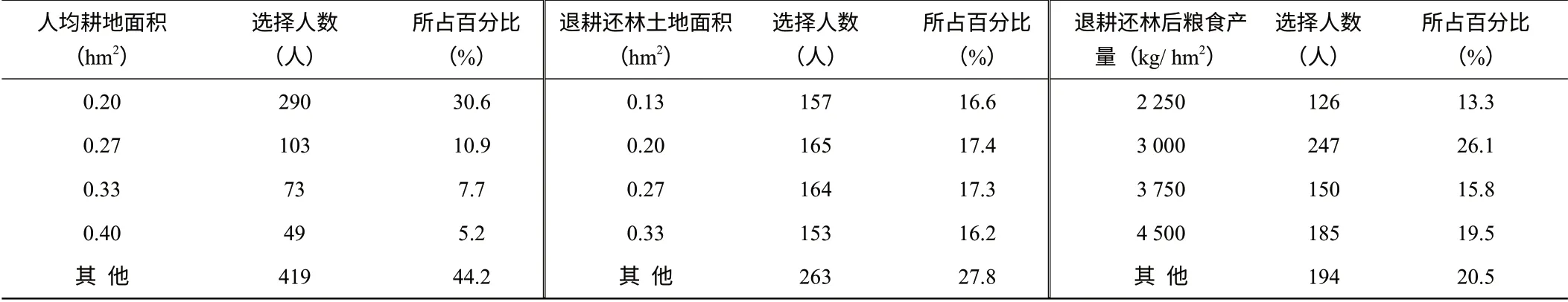

由于退耕还林区大部分土地为山地,地势崎岖,土层薄,土壤贫瘠,且退耕还林区家庭人口多,人均耕地面积少。退耕还林工程实施以后,可耕种面积减少,粮食产业比例下降,种植农作物的种类和规模也受到限制。由表1可知,退耕土地面积为0.20 hm2的占17.4%,为0.27 hm2的占17.3%;粮食单产在3 000 kg/ hm2的家庭有26.1%,为4 500 kg/ hm2的家庭有19.5%,为3 750 kg/ hm2的家庭有15.8%,可以看出有超过一半以上的家庭粮食产量只有3 000~4 500 kg/ hm2。

4.2 树种选择缺乏科学论证,难以形成后续产业

在实施退耕还林工程时,村民在树种的选择以及树苗的购买方面缺乏相应的经验,不考虑当地气候和土壤是否适合种植某些品种的树木,只是盲目地多种树。村民种树缺乏自主性,大多根据政策规定来进行选择。由表2可知,在树种选择方面,有78.6%的农户都是按照政府指定的树种进行种植的。尽管有15.3%的农户是自己选择,但也是在政府提供的有限树种的条件下进行选择的。因而导致树种成活率低下、产生变异不结果实,或者缺乏市场前景没有销路,以至于难以形成后续产业。这也是退耕还林经济林难以替代农户生活来源的重要原因。

表1 退耕还林前农户人均耕地面积、退耕还林土地面积及退耕还林后粮食产量Table1 Per capital area of cultivated land before returning the cultivated lands to forestry, the area of returning the cultivated lands to forestry, and the grain yield after returning the cultivated lands to forestry

表2 退耕还林时经济林树种的选择、周围土地流转状况Table2 Choosing of economic tree species for returning the cultivated lands to forestry and statusquo of land circulation around

4.3 产业结构单一且规模较小,难以形成大型产业

在调查中了解到,村民大多以种植柏树、漆树、杉树、板栗为主,且种植的面积较小,树木的生长周期长。因此,经济林木见效慢,短期内种植户收入少,制约了当地经济的发展。村里发展养殖业的也很少,由于地方有限,养殖需要耗费较多的人力物力财力,因此,规模较小,不能形成特色产业。在调查结果中,有30.7%的农户认为发展后续产业遇到了产业规模的障碍;有28.1%的农户认为遇到了产品销售障碍。

由表2可知,退耕还林后续产业引起的土地流转情况是,56.8%的人认为很少,21.5%的人认为没有。产业发展的前提条件是要有一定的规模和市场,否则就难以形成规模产业。

4.4 技术匮乏,资金补助难以到位

由于大多数村民文化水平较低,对于如何选购优质的种苗、修剪、嫁接、防治病虫害等问题缺乏相关专业知识,缺乏专业技术人员的指导。因此,靠他们自己所了解的简单的技术并不能够育林。有45.9%的农户认为遇到了技术障碍。另外,政府给予村民的补助逐渐减少,村民失去了信心,对树木管理松懈,使得退耕还林效果降低。

4.5 外出务工人数增加,后续产业发展缺乏相应的劳动力

有研究表明,退耕前农户家庭生活主要来源的结构和排序为:种地(67.5%)>打工(29.3%)>经济作物(13.9%)>其他(经商和运输2.4%)[1]。退耕还林后农户家庭生活主要来源结构和排序为:打工(35.7%)>种地(18.4%)>经济作物(9.8%)>养殖业(9.6%)>其他(经商和运输3.2%);长期在外打工人数1人的占36.3%,2人的占37.7%,3人的占13.7%。退耕还林后外出打工人数增加,种地人数明显减少。由于耕地减少,政府的政策不能很好地惠及各家各户,使得外出务工变为农户家庭主要的生活来源,后续产业缺乏青壮年劳力支持。

5 安康市退耕还林后续产业发展方向选择建议

5.1 加大退耕还林政策的宣传力度,使政府与农户之间形成统一的认识

加大退耕还林政策的宣传力度,要把退耕还林工程的精神宣传到每位退耕者,让他们充分了解退耕还林后续产业发展的重要性,主动参与退耕还林后续产业发展建设,破除等靠要的思想,抓住政府推动发展后续产业政策之机遇,主动学习种植、养殖的管理技术,从长远利益出发,尽快实现经济效益和生态效益的双赢目标。基层管理者要把与退耕还林后续产业方向选择相关的惠民政策及时地进行公示,为农户做好服务工作,自觉接受村民监督,让农户都能切切实实地享受到国家的惠民利民政策。政府要及时发放补助金,提高农民的积极性。

5.2 因地制宜制订当地后续产业长远规划,引导后续产业稳步发展

实践证明,后续产业的发展与自然条件、历史经验、市场前景、政府推动等4个因素有关。符合这4个因素的后续产业发展势头良好,反之,发展状况不理想。因此,各地要按照“区位分工—因地制宜—市场前景—龙头企业”的思路及旅游纽带、中药材纽带、绿色食品纽带、富硒食品纽带等互动纽带来确定退耕还林后续产业的发展方向。在后续产业发展过程中,首先,在当地原有产业的基础上,通过科技推动和政策引导,对原有产业进行升级和发展。在树种的选择上政府扮演好引导和服务的角色,让退耕户自主选择。其次,对于在退耕还林中发展起来的产业,要扶持和引导其发展,在发展较好的地区形成退耕还林后续产业发展示范区,在促进当地产业发展的同时,也对其他退耕还林地区后续产业发展提供了成功的经验。最后,在发展中应结合当地的自然地理、历史等条件,针对当地的发展状况,探寻具有发展前景的新型产业。例如:安康市平利县和紫阳县的茶叶产业的发展,从自然环境看,海拔在400~600 m,土壤显弱酸性,适合茶叶生长;从发展来看,历史悠久,可追溯到唐朝;又由于当地土质含有人体所需的硒元素,可以结合现代化进行加工,因此具有一定的规模和市场,得到了较好的发展。

5.3 加大资金投入,做好技术指导

要使退耕还林工程后续产业得到稳定发展,就必须加大资金的投入、做好技术指导工作。从调查中了解到,有73.3%的农户希望得到资金支持,有38.5%的农户希望得到技术支持,有14.1%的农户希望在产品销售上能够拓宽市场、提高知名度。

对于退耕还林工程,很多村民表示想治理好林地,但由于资金和技术等问题不能扩大其规模和有效地进行科学管理。因此,国家应该继续增加对农户的补助,提高他们的积极性,使得农户在资金的扶持、技术的指导以及产品的销售上有保障,并通过自身的努力来推动退耕还林后续产业更好地发展。

[1]何家理,马治虎,陈绪敖. 秦巴山区退耕还林生态效益外显与经济效益内隐状况调查[J].水土保持通报,2012,32(4):251.

[2]何家理. 减轻山区资源环境承载压力与扶贫的途径探讨——安康市教育扶贫模式实证研究[J]. 山地学报,2013,31(2):161.

[3]丁文杰. 我国完成退耕还林3.64亿亩[EB/OL]. 中央政府门户网站http//www.gov.cn.2007-08-25.

[4]何家理,支晓娟. 秦巴山区退耕还林效益评价研究[J]. 生态经济,2008,(10):22-23.

[5]陈亚静,回良玉. 坚决打好集中连片特困地区扶贫攻坚战[N]. 湖南日报,2011-11-16(A).