孔子的坎坷人生与艰难的“择业路”

2014-09-26王书敬

王书敬

摘 要:孔子一生历经坎坷,尤其是在求职谋生方面遭遇很多困难和挫折,也有一些困惑和迷茫。本文解读了圣人的“求仕”“求食”经历,以世俗的境界和心态揣摩圣人的心路历程,旨在引起青年学子对古人圣贤、传统经典的关注及尊重。

关键词:孔子 职业道路 磨难

为孔子树碑立传者可谓众矣,然而专门介绍圣人“求官”“求职”的文章可谓鲜矣。孔子从三十多岁开始聚徒讲学,到六十八岁受礼聘返鲁,人生的大部分时间都在艰难地求职择业,所经历的艰难困苦让人不胜唏嘘,而他表现出来的坚定乐观则令人佩服、感动。

一、教育教学上的“佼佼者”

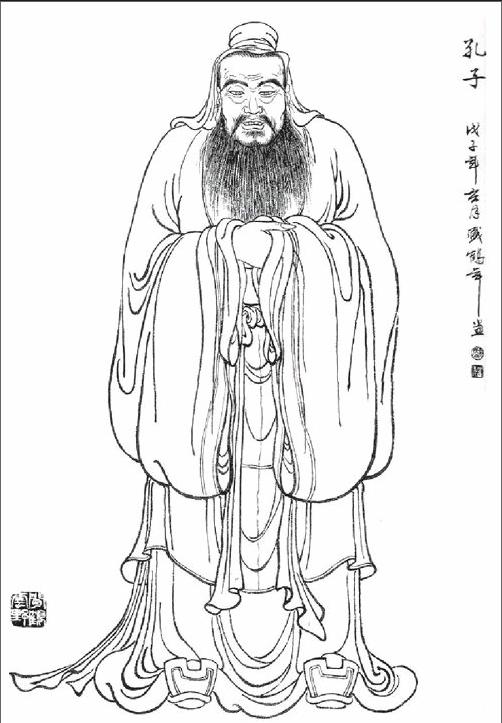

孔子“年十有五而志于学”,三十岁开始创办私学,传授六艺,直到临终,一生都在教书育人,因此“至圣先师”的称号绝非浪得虚名。孔子渊博的知识、深邃的思想以及无私无隐的崇高师德可以说是古今第一人。伏尔泰对孔子的评价是“真理的解释者,道德的化身”。

孔子在教育教学上的许多举措在中国乃至世界教育史上都属首创。他第一次提出了“有教无类”,将教育对象从贵族阶层下移至平民,使教育从一种特权开始转变成一种需要,从而开启了“人人都可以受教育,人人都必须受教育”的思想启蒙;他第一次提出“学而优则仕”的观点,将读书和从政做官联系起来,为知识分子树立起努力进取、积极入世的人生目标;他第一次系统地论述并实践“启发式”教学思想,“不愤不启,不悱不发”,力求“举一反三”,重视学生学习方法的生成和学习能力的培养;他第一次明晰地阐释“因材施教”的内涵,主张根据学生的不同特点和知识储备采取不同的教育方法……他在春秋末期提出的这些教育思想和实践,具有石破天惊的意义,与同时期古希腊哲学家苏格拉底相比,应该说更全面、更系统、更丰富。此外,他所倡导的好学求是、闻过则喜、安贫乐道、一以贯之等思想也为后世知识分子的为人、为学奠定了正确的方向,提供了最优效的方法。

二、家庭、情感上的“孤独者”

父亡为“孤”,母殁称“哀”,父母双亡则称“孤哀子”,很不幸,孔子即是其中之一。孔子三岁丧父,十七岁时母亲病逝,那种至悲至痛须亲历者方能体会。难怪圣人特别喜欢“至孝”的学生,也不难理解当学生宰予提出“简礼节葬”时,圣人恼怒异常:“谁没有从父母那里得到过三年疼爱?三年之丧就是对父母养育我们的一点小小回报。父母逝去,你去喝酒、吃肉、享乐,你心安吗?好,你心安你就去吧!同学们记住了,宰予没有三年怀念父母的感情!”

孔子十九岁娶亓官氏为妻,一生育有一子一女。因儿子出生时,鲁哀公送来一条大鲤鱼做贺礼,便取名孔鲤字伯鱼。孔子年近七旬时,孔鲤病故。老年丧子,白发人送黑发人,人生之大不幸。古稀之年,女儿早已出嫁,妻子另有所属,儿子撒手人寰,真的成了“孤家寡人”。不难想象,孔子看着他人儿孙满堂人丁兴旺,那种孤独凄苦非常人所能承受。

春秋战国时期,诸子百家争鸣,私家学派林立。夫子弟子三千,贤者七十二,成分复杂,良莠不齐。众弟子中,孔子特别喜欢两个学生:子路和颜回。子路仅小孔子6岁,勇武果敢,在老师和同学心目中颇有威信。当然他的鲁莽急躁、不计后果也很让老师头疼,以至于老师曾骂道“强梁者不得好死”。不料一语成谶,子路果然不得善终,在老师荐去做官的卫国被剁成了肉酱。想起他数十年如一日追随左右,想起他临死前不忘“正冠结缨”,怎不让人痛彻心扉!一向倡导情感节制的孔子不由得大放悲声。

如果说子路之死带来的是情感上的撕心裂肺,那么颜回的死则是理想信念破灭后的悲怆绝望。颜回勤奋刻苦、聪明灵慧、安贫乐道,理应传承孔子的衣钵,干出一番“修己、安人、安天下”的大事业来。然而在思想学说上,颜回鲜有个人的创见,在仕途上更是难以启齿,在谋生方面实属低能,吃的“箪食瓢饮”,住的“贫居陋巷”。或许颜回乐而忘忧发奋读书之时,四十岁便须发皆白、形容枯槁之时,孔子仍然是抱有希望的,“用之则行舍之则藏”嘛。可是颜回走了!“颜回的结局难道不是自己的宿命?我及我们所追求的梦想难道注定以失败告终?”哀莫大于心死,笔者以为颜回之死对孔子的打击是致命的,以至于他不久病倒,昏睡七天,最后驾鹤西去。

三、天命与人事的“纠结者”

谋事在人,成事在天。孔子怎样看待天命与人事的呢?首先,孔子说过“不怨天,不尤人”,只是这不怨、不尤是自己行事的一贯准则,还是老年对生活的总结感悟,抑或实践中时时自警的座右铭,恐怕见仁见智。其次,从《论语》来看,孔子是怨过天的。就像他虽然说过“敬鬼神而远之”“君子不语怪乱力神”,但到了关键之时或困惑不解之事,又往往归于天意鬼神。

颜回死了,孔子痛哭道:“哎,老天要我的命啊!老天要我的命啊!”这是对老天的埋怨。

弟子冉伯牛得了重病,孔子从窗外拉着他的手说道:“将失去这个人了,这是命中注定的吧!这样的好人竟会得这样的恶疾啊!这样的好人竟会得这样的恶疾啊!”这显然是对老天的质问。

鲁哀公十四年,猎人抓到一只麒麟,孔子大悲,以为是自己将死的征兆。因为传说麒麟是太平之兽,象征圣人。这只麒麟在捕获时已经死亡,因此被孔子看作上天对自己下达的死亡通知书,一向视为生命的《春秋》编撰工作也就此打住,这应算作对老天的敬畏与服从。

子路死于卫,孔子也病了,风雨飘摇,心情黯淡。子贡请见,孔子负杖在门外等候,孔子潸然泪下,吟唱“太山坏乎!梁柱摧乎!哲人萎乎!”然后对子贡说:“天下无道已经很久了,然而都不能听我的学说。夏朝的人死了葬于东阶,周朝的人死了葬在西阶,殷商人死了葬于两柱之间。昨晚我梦见我在两柱间坐着祭奠,我先人是殷人。”七天之后孔子的死很难说不是受了“天要亡我”这种心理暗示的不良影响。这应是对皇天后土的绝望,是对礼坏乐崩、道德沦丧之“政事、人祸”的无奈与决绝!

因此,孔子是“怨”过天“尤”过人的,只不过圣人的“怨”和“尤”不是寻常意义上的抱怨和推脱,而是对生命、天理的敬畏,是对个人理想对抗社会现实的一种挫败、无助和不甘。此怨,发乎情。endprint

四、求职谋生的“屡败者”

对于求职谋生,孔子可谓“屡战屡败,屡败屡战”,有时竟然到了吃喝都难以为继的境况,偶尔表现得很“掉价”,努力去“挣工资、挣工作、挣前途”。因为圣人首先是人,当然要先填饱肚子才能讲诵弦歌。随行者甚众,每日开销想来不菲,长途漫漫,不见得随时能找到歇脚的驿站,不见得总有充盈的银子,更不见得每到一处都是鲜花和掌声。挨饿、受冻、拒之城外、夜宿荒郊应该偶或发生,《论语》中对此多有记载。

当然,有时候接待规格相当高,孔子他们在齐国就受到很高的礼遇。孔子见齐景公,颇为投缘,被奉为上宾,还准备将尼溪之地分封给孔子,后因晏子极力反对作罢。有时还被请去听当时最流行的《韶乐》,听得如醉如痴,肉是什么味都不知道了。住着高档酒店,日日锦衣玉食,去哪儿都受人尊重,这种感觉实在是太好了,难怪孔子在齐国待了一年多。

在卫国,卫灵公开始也很尊重孔子,虽然没给他什么官职,没让他参与政事,但按照鲁国的俸禄标准发给孔子俸粟6万斗。这是相当高的俸禄,即使按现在的价格折算,也接近年薪百万了。孔子在卫国一住就是十个月,后因朝内有“异动”,离卫,困于匡,至于蒲,返回卫。此后孔子几次离开,又几次返回,一方面是因卫灵公对孔子时好时坏,另一方面则是孔子离开卫国后,实在没有好去处。

将孔子周游列国的历程称作“混生活”,尽管不够严谨但不算太离谱。现实生活中谁又敢说自己不是在“混”生活?有一个取笑放羊孩子的笑话,“放羊是为了挣钱盖房子、娶媳妇生娃、再放羊。”我们没资格笑话那个放羊的孩子,我们自己何尝不是“放羊的孩子”?我们从考大学到找工作,从还房贷到为孩子选幼儿园,周而复始。在“超现实”的现实面前,再坚强的头颅可能也会低垂,再挺拔的脊背可能也会弯曲,再坚定的志向目标也会松动淡化,再蓬勃的激情梦想也会最终变成秋好天凉。人为什么活着,无人能参悟,更无人来告知。或许,好好活着,过生活,就是生命的本源意义。

五、为官从政的“和寡者”

尽管孔子说过“不义且富而贵,于我如浮云”,但自始至终圣人心中是想做官的,也的确做过官。对孔子这样有远大个人理想和宏伟政治抱负的人来说,从政做官是展现自我、证明自我、实现自我的必由之路。不过为官从政的过程中,圣人往往是“曲高和寡”。

在鲁国,五十岁的孔子被正式提拔为“中都宰”,接着破格提拔为 “鲁司空”和 “鲁司寇”,并代鲁相,可谓平步青云。只是这些任职时间都很短,尤其是做鲁司寇,前后仅三个月就“被下岗”了。鲁国当政者不认同他的主张,既得利益者则视之为眼中钉肉中刺。于是孔子递交辞呈,给在鲁国的仕途划上了一个句号,开始周游列国。

在卫国,卫灵公客客气气,就是不提岗位任职一事。孔子非常着急,但以自己的秉性又绝不肯张口要官,于是决定剑走偏锋,去拜见灵公的宠妃南子,想来个借风使船。子路不同意老师去,对此很有意见。归途中子路终于爆发了:“君子不可轻贱了自己!这环佩相撞的声音您得给个说法!”把孔子逼得没办法,只得指天发誓:“我要是干了什么见不得人的事,天打雷劈!天打雷劈!”

在齐国,为了接近齐景公,孔子屈驾作了贵族高昭子的家臣。次年,齐景公向孔子问政,孔子说:“君君臣臣父父子子。”景公极为赞赏,欲起用孔子。齐相晏婴向景公进言:这些人耍嘴皮子讲大道理行,富国强兵造福黎民不行。国君若重用这样的人,怕是于国于民不利。晏婴的话直接击中了要害,景公顿悟,此后逐渐疏远孔子。当孔子最后一次求见时,景公露出了底牌:“我老了,不能任用你了。”话说到这个份上再不走可真没面子了,于是离齐返鲁。

官和禄是一体的,求官亦是求禄,当然丢官即是丢禄,甚至丢掉性命。国君重用你时,前呼后拥,可以“三月诛杀少正卯”;一旦失了官职,身家性命朝不保夕,真真是冰火两重天,怎么可能“于我如浮云”?以小人之心揣测,孔子对官和禄是在乎的,这种在乎因其在周游中的坎坷起伏、拥有和失去之巨大反差而愈发强烈。因此每当失官、失禄情绪低落时,就显得有些“失魂落魄”,说自己“惶惶如丧家之犬”,偶尔也找樊迟、载予之流的学生“小人”“朽木”“粪土”地大骂一顿以发泄心中的郁闷。不过话说回来,春秋达官贵人千千万,能让后人记住名字的凤毛麟角。夫子仕途郁郁不得志,主动或被动地舍弃了很多官禄,然其思想彪炳史册,传之千秋。

六、理想、事业上的“失意者”

以世俗的眼光,从个人理想、事业发展角度来看,孔子不能算作一个成功的男人。

衡量男人成功的标准无疑首推事业。孔子是很想成就一番事业的,可是尽管背井离乡打拼十几年,直到去世仍然穷困落魄,财富、地位、职位一样没有,光辉灿烂的梦想似乎也在渐行渐远,无论古今都不能算作成功。尤其是“家”也未能“齐”(妻子改嫁),应该说比较郁闷。最后在弟子们的帮助下,才比较体面地被请回鲁国,给了个象征性的“国老”称号。当然我们可以说这是“舍小家顾大家”,正体现了圣人的伟大。不过此精神固然可贵,却不值得广泛提倡,为了自己的想法离家一走就是十几年,是对家庭的不负责任。况且历尽千辛万苦,最后的结果是“终无任用”,因此可以说,孔子是事业发展的“失意者”。然而,穷而弥坚不堕青云之志,君子爱财恪守取之有道,前景渺茫道路崎岖但绝不轻言放弃,荣辱升降宦海沉浮只会愈挫愈勇,或许,这才是圣人最值得景仰之处。

圣人首先是人,但绝非一般人。他的经历如此坎坷波折,他的性格如此豁达自信,他的胸怀如此宽广包容,他的目标如此清晰坚定,他的意志如此坚韧顽强,因此他的境界之不可及,“犹天之不可阶而升也”。“青年人朝气蓬勃,犹如早上八九点钟的太阳”,只是每天早上的太阳均非昨日之太阳。因此我们还需珍惜青春韶华,莫待无花空枝。在这个喧嚣沸腾的世界里,我们需要一个相对安静的地方,停歇一路狂奔之心,去叩问精神的圣殿,去领受先哲的棒喝醍醐。没有思考的青春是可怜的,没有心灵震撼的人生是遗憾的,当然,没有精神关照的校园是死寂的。

(作者单位:淄博职业学院)endprint