双桥传奇

2014-09-22

越战中的清化大桥和杜梅大桥攻防战(上)

历时长达20年的越南战争产生了难以计数的定格影像:美军燃烧弹造成的熊熊大火,如蜂群般密集飞行的直升机编队,赤着身子无助地奔跑在大路上的越南小女孩,在西贡被当街爆头的越共成员……

而对许多参加过那场战争的美国空军和海军的飞行员而言,两座兼具铁路和公路通行功能的大桥则在很长时间里成为了他们脑海中挥之不去的影像,这便是分别地处清化市郊和首都河内附近的清化大桥和杜梅大桥。在相当长的一段时间内,美国人对这两座大桥实施的攻击是如此之多,所收获的战果却是如此之少,大桥本身又是如此之坚固,终于令美国空军高层人士自我浩叹:“这真是令我们声名狼藉的目标!”

龙之颚

美军空中武力投入越战,是以1965年2月13日美国总统约翰逊批准代号为“滚雷行动”的空袭计划为标志的。之后又经过半个多月时间,美国对北越的大规模战略轰炸终于正式启动,而“滚雷”的轰响声将持续3年半有余。

“滚雷”的最主要目标之一,就是要通过摧毁北越的运输体系来遏制甚至阻止其对南越境内越共组织的人力和物力支援。至于为达此目的而必须加以摧毁的具体目标,则是在空袭正式开始之前很久就已经拟定了。早在1964年4月,美军参谋长联席会议就对未来空袭的打击对象进行了专门研究。除去那些精挑细选出来的兵营、雷达站、弹药库等目标外,研究的重点对象就是北越的交通线。按照美军的判断,维系着北越铁路线的关键点位就是5座铁路大桥和位于荣市的大车站。联席会议对此得出的结论是,“摧毁这些交通节点乃是至关重要的。”

17日,联席会议通过了一份详尽的空袭目标名单,列举了北越境内94处“至关重要”的战略目标,对这些目标的打击就将是北越空中战役的“核心”。至于本文所要讲述的这两座大桥,不仅双双上榜,而且位次还很靠前。其中,地处北越首都河内市郊的杜梅铁路公路两用桥排在第12位,地处清化市北郊的清化铁路公路两用桥排在第14位(该地在河内以南112.6千米处)。和其他92处目标一样,这两座大桥都被认为是北越运输系统中的关键纽带。不过,计划拟制者绝不会料到,它们将成为越战期间最令美国空中力量刻骨铭心的目标之一。

空中打击的主要实施者——美国空军以高度的自信看待这份“榜单”。空军参谋长约翰·保罗·麦康奈尔上将确信空袭能够达成华盛顿的所有预期,他声称“一次持续30天的空袭”就能将目标表上的所有94个目标摧毁殆尽,“包括河内周边的那些据称有严密防护的所在”。

当约翰逊总统批准“滚雷行动”方案之后,参谋长联席会议便于1965年3月27日向国防部长麦克纳马拉递交了一个“四步走”的“滚雷”实施细案,其中心思路都是麦康奈尔拟定的。总体上,这份细案将历时13周,“四步”的具体安排如下:

第一步:历时3周,阻断北纬20°线以南的所有交通补给线,包括摧毁清化大桥。

第二步:历时6周,阻断北越20°线以北的所有交通补给线,包括摧毁杜梅大桥。

第三步:历时2周,空袭港口设施,在港区布雷,摧毁弹药库和补给站。

第四步:历时2周,收尾阶段,视需要对上述目标重新实施打击。

令麦康奈尔等人郁闷的是,这份费心拟制的13周计划居然被束之高阁!原来美国政府基于政治因素的考量,将北纬20°线以北区域严格设定为空袭禁区,因而“滚雷”只得首先向北越铁路系统的南端部分开刀。而这样一来,在目标名单上排名第14位的清化大桥便“后来居上”,取代排名第12位的杜梅大桥而成为首当其冲的打击对象。

总长512千米的马江自越南和老挝境内的两处源头汇合后,一路由西北流向东南,在经过清化省北部诸县后,分为两支分别注入北部湾。作为越南清化省省会的清化市,是马江流域中最为重要的城市之一,因此当法属印度支那当局于1904年决定在马江下游地区开建一座大桥时,很快就将基址选在了清化市以北4.8千米处的江面上。越南人将这座马江之上的大桥称作含龙桥或颔龙桥,到越战爆发前,含龙桥已然是沟通越南南北交通的重要枢纽之一。不过,美国人即将要对付的这座大桥,其实已是“此桥非彼桥”也。

原来早在1945年,越南刚刚从法国的殖民统治下摆脱出来而成为一个独立国家的时候,作为法国鬼子统治标记物之一的含龙桥,就已经被越南人自己给搞塌了!当时,越南人在桥面上对开两列满载炸药的火车头,令其在大桥中段迎头相撞发生剧烈爆炸而将桥身“一举”炸断。不过,最初的民族自豪感过去后,越南人很快就意识到了这座马江大桥的重要性。于是,桥梁重建被提上了议事日程,并在1957年奠基动工。而在得到中国技术人员大力帮助的情况下,重建作业日以继夜地不停施工,终于在1964年顺利竣工。

开通仪式上,越南民主共和国政府的政要们汇聚一堂,落成典礼更由越南劳动党主席胡志明亲自主持。漂亮的梁拱组合风格令新含龙桥的桥身有如一道钢质飞虹,卧波于马江之上。呈现在人们面前的崭新大桥为铁路公路两用桥,桥身采用钢混结构,全长160米,桥宽17米,桥身距水面约15米。桥面中间为铁道,铁轨轨距为1米,铁路道床宽3.6米,铁道两侧为6.7米宽的机动车行驶道,它们共同连接起了越南南北铁路干线和1号国道。

而在美国人看来,这座位于清化市近郊的大桥顾名思义地应该叫做“清化大桥”。不过后来,他们将会从越南桥名的字面意思出发将其称作“龙颚”(Dragon`s Jaw)。龙之颚,巨龙坚硬的下巴,这个名字当然多少带着一些令人敬畏的色彩。

拿玩具枪去打坦克

华府将北纬20°线以北区域设定为空袭禁区的决定将杜梅大桥暂时划入了“安全区”,而清化大桥就是另外一回事了。其实,虽然清化市显然地处20°线以南,不过位于马江之上的清化桥则已经非常接近北纬20°线。也就是说,选择这座桥为打击目标实际上处在“打”与“不打”的临界线上。不过考虑到清化大桥被美军判断为北越向南越和老挝输送人员物资的重要管道,对该地的空袭实在是势在必行的。endprint

时至首次空袭发起前夕的1965年3月底,约翰逊总统和参谋长联席会议席上的将军们无不确信,一场或数场空袭便将切断清化大桥,从而令北越支援南越的行动大受挫折。各受命参战的前线航空单位,包括进驻南越和泰国多个基地的飞行队,也都已经做好了充分的准备。他们中没有任何一个人能够想到,针对北越大桥的空袭将会是多么漫长的一役。

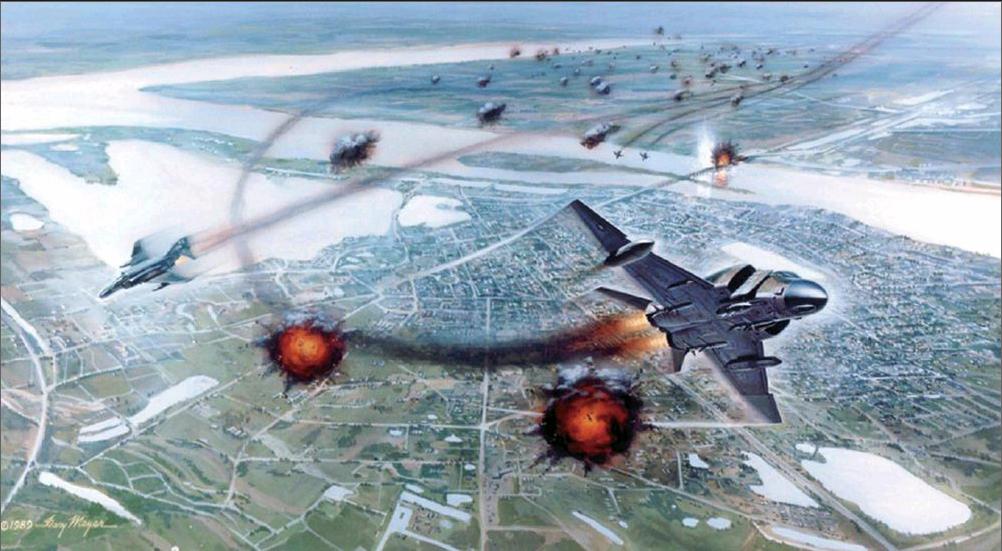

对清化大桥的首次突袭定在4月2日,任务代号“阿尔法9号”,执行者是驻泰国呵叻空军基地的第67“斗鸡”战斗机中队和驻泰国打卡里空军基地的第354战斗机中队。这次行动将由第67中队的中校中队长詹姆斯·罗宾逊·莱斯纳统一指挥,这是个曾在朝鲜战场上成为王牌飞行员的人物。首次扑向清化大桥的将共有79架战机,包括46架F-105“雷公”战斗机、21架F-100“超级军刀”战斗机、2架RF-101“巫毒”侦察/战斗机、10架KC-135加油机。F-100全部来自南越基地,其中7架负责压制地面防空火力、2架负责天气侦察、4架防范可能出现的北越米格机、8架待机以备提供战场救援及空中掩护;负责压制和救援的“超级军刀”挂载着2具19联装火箭吊舱,负责对付米格机的挂载着AIM-9“响尾蛇”空空导弹,负责天气的飞机则只装满了20毫米机炮炮弹。来自泰国基地的RF-101负责空袭前和空袭后对战场情况的评估搜集。

打击大桥本身的重任自然落在“雷公”身上,而这些战机的武器配备和任务也各有不同——其中16架各挂载2枚“小斗犬”空地导弹,另外30架各挂载8枚340千克航空炸弹,“导弹飞机”和一半数量的“炸弹飞机”进袭清化大桥,剩下的一半“炸弹飞机”则将向当地的防空阵地投弹。8枚340千克炸弹可不是一个小数字,其TNT当量将近3吨,比二战时从英国出发空袭柏林的B-17“空中堡垒”四发轰炸机的带弹量还要高。

不过让参战者失望的是,由于气象侦察机报告称清化区域天气状况不佳,再加上指定配合行动的加油机居然无法及时到位,使得首次“清化行动”只得延后24小时再实施。利用这段间隙,参战中队再次召开任务准备会,进一步详细通报了作战方案的细节。莱斯纳中校已经制订了详尽的空袭计划,核心是“低空”。按照他的安排,参战的F-105“雷公”将分成多个4机编队开进,先在湄公河上空加油,然后飞越老挝空域,至大桥以南3分钟航程处的指定集结点会合,然后预计在14时发起低空突防。在飞行员目力接触大桥后,以东北航向20°角切入大体呈东西向布局的清化大桥侧面,“导弹飞机”在3600米高度施放“小斗犬”,“炸弹飞机”在1200~1800米高度投放340千克炸弹,投弹后在不低于300米的高度上拉起。之后,所有飞机向东飞离目标区域进入东京湾上空,驱逐舰将在那里待命搜救负伤飞机上的弹射跳伞者。

莱斯纳的“低空”投弹乃是基于对航拍照片的仔细研判,机组们被告知清化大桥两端尽头的连接部就是最“经济实惠”的打击点。炸毁了那里,大桥的两头就会断入马江。除了对自身精确投放的信心,这份计划也透着一股对北越防空火力的轻蔑味道,美国人甚至在准备会上断言,当地最大威力的对空武器口径不会超过37毫米。

4月3日正午过后,万事俱备,莱斯纳麾下的F-105D“雷公”从呵叻基地的跑道上呼啸腾空。充满信心的莱斯纳在无线电里预祝他的部下们马到成功,“先生们,在你们飞返基地的途中,就将收听到‘含龙大桥已经倒塌的相关报道。”很快,打卡里基地和南越的基地也分别忙碌起来,等到参与“阿尔法9号”的机群会合后,在空中构成了一个令人印象深刻的打击团队。率先出发的是负责天气侦察的F-100,它们沿着越南海岸线北进。这天天空晴朗,F-100很快发来报告:“目标空域略有薄雾,可视距离8~11.5千米。”与此同时,空袭机群自西而来,在5000米高度上侵入北越领空,在飞抵马江附近的集结点后开始降低高度,接着“雷公”们纷纷加力全开,以小角度朝清化大桥俯冲而下。

压制地面火力的飞机打头冲下,之后,当它们扔下的炸弹和火箭仍在爆炸时,挂着“小斗犬”的F-105从大桥南面接近了。在薄雾中发生着折射的午后阳光令导弹投放有些困难,因为作为无线电指令制导武器的“小斗犬”要求飞行员在发射后必须集中精力控制导弹的飞行,并全神贯注地引导自己的导弹飞向目标。虽然并非最理想的天象条件,不过经验丰富的莱斯纳还是第一个发射,紧随其后的其他飞行员也如法炮制,于是113千克重的导弹战斗部在目标周边纷纷爆炸。

由于这种导弹每次只能由“雷公”发射并制导1枚,因此“导弹飞机”都需要在拉起后再做一次进场以完成发射任务。头两个“雷公”四机小队完成任务后相继离开,第三个“雷公”小队开始扑进,其中的第三架、由比尔·梅耶霍特上尉驾驶的F-105以一个侧滚动作进入俯冲,并射出自己的第一枚“小斗犬”。当导弹拖着明亮的橙色尾焰直扑而下时,此前攻击所造成的烟雾已渐渐消散,可以清楚地看到目标的梅耶霍特这时惊讶地发现桥身居然没有受到什么明显的损坏!之后他又完成了第二枚导弹的击发,而导弹“只像是在钢筋混凝土的桥体上轻轻擦拭而已”的场景令他更加吃惊。他后来告诉基地的人,拿“小斗犬”去对付“龙颚”,“就像是拿着一把玩具BB枪去打‘谢尔曼坦克。”

在这名吃惊的上尉之后,更多的飞机到场,发生了更多次的导弹攻击,但只是不断引发更多“雷公”飞行员的惊奇而已。这样一来,当那些“炸弹飞机”抵达时,其飞行员们看到的几乎是一座完好无损的清化大桥。明白现在得要靠自己来解决问题的“炸弹飞机”的飞行员们不敢怠慢,纷纷从4000米不到的高度上进入俯冲,然后在1200米高度上投弹,而有的飞机冲得更低,投弹时的高度已不足1000米。虽然投弹动作达到或者超出了莱斯纳的预期,但是受到午后强烈的西南风的影响,绝大多数炸弹都落到了俯冲点远端的河岸上。

终于,轮到了这天进场的最后一个小队,4架“炸弹雷公”在卡莱尔·哈里斯上尉的带领下飞来了。他们吸取了前面几个小队的教训,终于将炸弹扔到了桥面公路和上层桥体上。“这可是结结实实的命中!”哈里斯喊道。但是,在他们飞向东京湾方向时,在散去的爆炸烟尘之下,他没有在桥身上看到显著的破坏痕迹。所有的美国飞行员在这个下午都看到了同样一幅令人沮丧的景象:清化大桥仍好端端地站立着。endprint

进袭者向“龙颚”砸下了254枚航空炸弹、266枚火箭和32枚“小斗犬”空地导弹,“小斗犬”据说还取得了“全部命中”的优异战绩。可是这场热闹非凡的烟火秀没有收获应有的战果,没有任何迹象表明这座桥快要垮塌了。当然,RF-101带来了一些令人安慰的消息:南侧的桥面公路被炸得厉害,看来一时半会是无法通车了。至于北侧的公路和中央的铁路,只需要轻度抢修便可以恢复通车。反过来,当地的抵抗则远比莱斯纳想像的猛烈,有1架负责压制的F-100和1架RF-101先后被击落,另有多架飞机中弹受创,连莱斯纳自己的座机也中了一炮。在满是呛人烟味的座舱里,莱斯纳知道自己回不了泰国了,总算勉强迫降到了南越的岘港。

3日的这场空袭,以其出动兵力规模之大和收获战果回报之小令美国空军受到强烈震动,在桥梁这样的点目标上出动大机群的效费比问题立即引发激烈争论。事实上,此后无论是美国空军还是美国海军,对清化和杜梅两座大桥的单次出击飞机架数都再未超过3日这一次的水平,从而使3日对清化大桥的首次空袭成为整场战争期间桥梁袭击战中参战飞机数量最多的一次。

“龙”还活着

并不让人意外的,美国空军在3日当天便立即下达了在第二天“补充空袭”的命令。拟制计划的军官们和机组成员们自然对这天下午的战况失望透顶,不过从建筑学的角度,美国人倒是不得不对“龙颚”大加赞叹了。桥身中段只有一具混凝土桥墩,但其构造极为厚重墩实,而大桥两端入口处的陆地连接墩则经受过特别的混凝土加固,至于桥面两侧的公路路面被设计成向外延伸,有效地保护了其下方的桥身钢梁结构。对美国人来说,所有这些意味着空中打击不仅需要力量和速度,还需要勇气乃至运气。

4日的空袭依旧由莱斯纳带队,飞行路线同前,不过机种编成、武器配备和战术全部发生了变化。一个显著的变化是在前一天表现不佳的“小斗犬”都被留在了基地的武器库里,这次参战的48架“雷公”全部各挂载8枚340千克炸弹,它们不再分担地面压制任务,而是集中全力进扑大桥本身。至于天气侦察、搜救和米格机对抗等任务,仍由F-100承担。

这天上午10时57分,莱斯纳的座机率先在清化大桥南面的集结点北转,低空飞近目标。和前一天一样,他依旧是第一个飞临目标的人,当地的情况一如天气侦察报告的那样是“低云飘浮”。不过这次莱斯纳不会第一个进入攻击,而是留在目标上空观察每一波飞机攻击的效果,并指导下一波飞机的攻击,这也是对3日行动教训的一个记取。

在莱斯纳就位后,哈里斯上尉带着他的四机小队头一个进入攻击航路。从他开始,这4架“雷公”将依次投弹,这样就可以照着前一架投下炸弹的光点投弹,省去了瞄准的麻烦。哈里斯以大角度俯冲而下,在一片地面小口径武器的炮口闪光中,他在1200米高度投弹,随着总重近3吨的炸弹突然被释放,哈里斯可以感到机身顿显一阵轻松。冲到约300米的高度后,他开始拉起机头并试图朝东脱离。

不过就在那时,1发37毫米高射炮弹不偏不倚地窜进他这架飞机的后部并爆炸。“雷公”发生了剧烈的震颤,左翼上的油箱亦撕裂而出,仪表盘上的警告灯开始一个接一个闪烁。最后,在飞机已经失掉速度的情况下,哈里斯跳伞后落进了“龙颚”岸旁的一处稻田里。几十名“手持棍棒或锄头”的当地人很快跑来将他包围,后续飞机投下的炸弹相继在哈里斯耳旁炸响。而对他来说,将要面对的是长达7年的战俘生涯。

哈里斯并不是这天里最倒霉的美国人。由第354中队的弗兰克·本奈特少校带领的小队到达集结点时,比计划时间早了一点。就在他等待着自己的攻击次序时,空中之敌现身了——4架北越空军的米格-17带着炮口的闪光钻出了云层。在电光火石之间,这些来自北越空军第921战斗团的米格自高处疾速俯冲而下,对着本奈特和离他最近的“雷公”的尾部实施了敏捷而致命的一击。在不足500米的距离上,米格机简直弹无虚发,打头的那架对着本奈特的59-1754号座机施以3门机炮齐射,当场将其击落。同时,第二架米格-17把59-1764号“雷公”打成了一团火球,飞行员詹姆斯·马格努森上尉当场身亡。之后,北越战机采取“打了就跑”的战术,一溜烟跑得无影无踪了。

这是一个历史性的时刻,也是米格战斗机在越战中的首次出击。尽管本方的2架F-105还没有飞抵目标上空就已经被击落,莱斯纳还是耐着性子引导着其余的机队逐一进场按原计划完成了攻击。“雷公”们冒着弹雨进扑,这一天的“弹雨”还增添了新的内容:刚部署到位的57毫米口径的高炮。

最后,从这天的“补充空袭”归来后,“雷公”飞行员们报告称命中目标的炸弹至少有300枚,航空侦察也表明桥体受到了相当程度的破坏:两条桥面公路均被严重损坏,大块混凝土被炸崩,铁路的许多段枕木被炸飞,有的炸弹甚至是从铁轨间的破隙处坠入马江的。但是这些“战果”并不能掩盖一个事实:清化大桥仍然屹立在马江之上。莱斯纳的机队在这天重点突击了大桥东侧入口处的连接部,但那里虽然遭到了反复轰炸,却未被炸毁。美军的战果研判报告最后指出,修复铁路需要付出相当的工程量,而两条公路估计已不可能恢复往日的通行能力;从总体上看,“750磅炸弹的威力不足以终结这座现在看来令人敬畏的建筑物”。

在连续两天出动后,美国空军暂时不再光临清化大桥。直到一个月后的5月7日,“雷公”才重返“龙颚”。这次空袭的动因是侦察表明北越方面已经抢通了大桥的铁路运输,而在行动中,攻防双方阵容中都有了新面孔——美军方面增派F-4“鬼怪”Ⅱ以应对米格机的威胁,大桥的守卫者则已经开始使用由雷达引导的高射炮战术,其射击高度已可达4500米。

这一次,28架F-105D扔下了356枚炸弹和304枚火箭,再次“重创”清化大桥的东侧入口。不过,“仍然未能炸断”。当然,美军这次也算是有所收获:由于将投弹瞄准点由中央桥墩和东侧连接部换成了桥身中段和东段的中间桥段,便使得大桥上铁路和公路的东侧入口路段被“完全炸毁”,从而让清化大桥再一次进入了封闭修理施工期。endprint

现在,清化大桥已经成了一处令美国空军极为尴尬的目标。到5月中旬,美军总共攻击了北越境内的27座桥梁,其中多达26座均遭摧毁,唯一剩下的就只有这座“龙颚”了。有的飞行员已经更进一步地直接把“龙颚”叫作“龙”了。在此情况下,美国空军又在5月30日实施了第四次出击。和前几次足够“诚意”的行动相比,30日的这次空袭简直像是“例行公事”,总共只有4架F-105D到场投下了32枚炸弹后便匆匆离去。事后,美国空军再一次宣称空袭造成了“中等程度破坏”,“足以让铁路和公路封闭很长一段时间”——潜台词当然是,“龙”还活着。

美国海军的噩梦开始

和任何一个实施空袭者的预期相反,连接着崎岖丘陵和湿地平原的清化大桥不仅坚韧顽强,而且简直已成为美国空军的一个噩梦,甚至于有空军将领在半公开场合声称那已是“使我们声名狼藉的目标”。不过“幸运”的是,空军很快就得以暂时甩开这块“烫手的山芋”,而将这个噩梦抛给美国海军。

原来,“滚雷行动”实施至今,美军为提高空袭效率而将北越境内区域分割切块,将各类打击目标“分类打包”,分别按其地理位置划入到6个“路线包”之中。美国空军和美国海军的舰载航空兵分工合作,分别负责其中3个“路线包”。“路线包”分工在1965年下半年正式发布到两个军种,而清化大桥所在的第Ⅳ号路线包正好是归海军负责,至于在任务分配过程中空军方面是否进行过什么“活动”,则就不得而知了。

不过,来自美国航母上的飞行员们对“龙颚”其实也并不陌生。一批海军飞机在1965年6月17日就第一次对清化大桥实施过进袭,飞行员们和自己的空军同僚一样见识了这座大桥的强韧。而在“路线包”正式发布后,空袭清化大桥就成了美国海军需要付出漫长努力的行动。让美国海军没想到的是,这种努力将持续长达3年之久。

和空军大张旗鼓动辄派出大机群的做法不同——也可能是吸取了这方面的教训,美国海军每次空袭清化大桥总是采取2~4架飞机的小编队行动,指望以小快灵和打击精度来解决问题。海军航空兵先后将6种机型投入桥梁空袭战,分别是A-3“空中战士”、A-4“天鹰”、A-6“入侵者”、A-7“海盗”四种攻击机和F-4、F-8“十字军战士”两种战斗机。

与美军的“减法”相反,清化周边的防空力量则是在不断增强之中。到了1966年1月初,清化大桥区域的高射炮数量显著增多,而部署在清化周边地区的米格-21也变得十分活跃。据美军的统计,1965年年底前,平均每12次空中出击遇上1次高炮拦截,而从1966年2月下旬开始,平均每4次就能遇上1次,这个比例还在不断提高中。

另一份统计表明,从1965年6月到1966年5月末,美国海军总共对“龙颚”实施了24次空袭,共投弹128吨,使用的炸弹规格从226千克到907千克不等,导弹的战斗部最多不超过453千克。和空军一样,海军的24次出击也只是一次次重复着“无谓出击”。

当然,海军飞机也反复摧毁着桥面两侧的公路路面,而这也被海军方面宣称为空袭的“战果”。但颇具讽刺性的是,正是这样的“战果”,其实反而令美国人难以获得真正决定性的“战果”。因为在总宽度为11米的桥面上,由公路路面占据的那些宽度实际上在空袭后变成了无效弹着区,而对剩下的那部分宽度大约在4.5米的有效弹着区的打击,对于冒着密集的防空火力高速进场的海军飞机来说,简直就是难上加难。

美国海军在1966年初夏开始适度加强了空袭的强度,其中最大规模的一次是在9月23日,共有22架飞机投下了57吨弹药,让清化大桥的交通运输功能再次“暂时中断”。进入10月后,由于空中侦察表明北越未进行修复桥面的努力,空袭也就随之暂停。围绕着清化大桥的喧嚣由是又告一段落,而其时大桥周边的接近地已是满目疮痍。用美国海军自己的记载来说就是,“有如月球表面上的一处谷地。”

“月光光”心慌慌

对清化大桥所实施的所有“费而不惠”的空袭清楚地表明了一个事实:要想对付“龙颚”这种几乎坚不可摧的目标,就至少需要战斗部在907~1360千克级的投掷武器。而事实上,在这一方向上的研究,也正在美国国内紧张进行着。

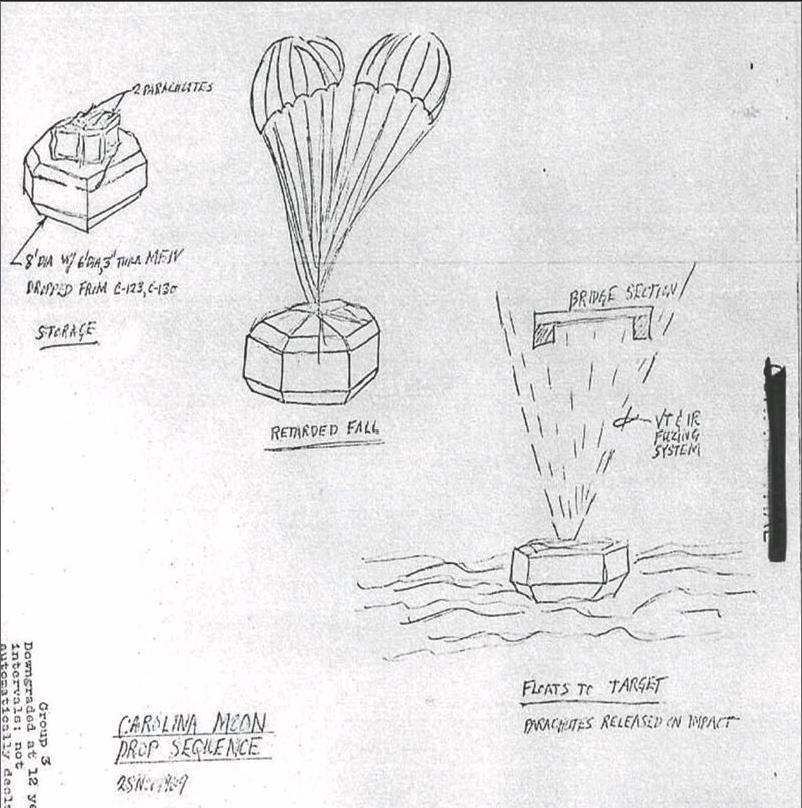

美国空军武器试验室(AFATL)正以“第1559号方案”为名,着力于开发一种高爆聚能装药的超级爆破武器。这种武器是专门为北越大桥这种特殊目标量身打造的,在1965年9月也即海军方面开始接手第Ⅳ号路线包之后已初步成形。两个月之后,这种新式武器在佛罗里达州的埃格林空军基地首席亮相。简单的说,这其实就是一种空投漂雷。该武器最后确定的自重达到2268千克,弹体宽2.4米,高0.8米。它被安置在一个直径2.5米、壁厚0.76米的多面箱体中,箱体顶部附着两具降落伞包,伞包在箱体由飞机空投出舱后自行打开,一直落至河面漂浮。之后,箱体顺着水流漂往大桥方向,等到弹体上安装的金属探测器感知到大桥的金属材料后便会引发爆炸。

从11月起,埃格林基地对该武器进行了75次模拟或实弹空投试验,结果表明该武器“威力惊人”。在新武器的效能得到肯定后,空军开始考虑用其来对付清化大桥的具体事宜。经过论证,空军确立了将空投漂雷投到“龙颚”附近的马江上游、继而将其炸毁的决心。这个决定看似简单,实则涉及烦杂的各种事务,经过来自美军多个兵种的专家的联合研究,解决了诸如风向影响、入水深度、伞包位置、引信设置等大量的细节问题。

经过商讨,决定以C-130“大力神”运输机来充当空投漂雷的投放载机。为此,空军专门从第9航空队第839空军师调派来2架C-130E(机身编号64-513、64-511)和两组精挑细选的空勤人员赶往埃格林受训。第一组机长理查德·雷梅斯少校,第二组机长托马斯·凯斯少校,每组共7名成员。从1966年4月中旬到5月上旬,两组人员完成了全部训练课目,包括3小时的任务说明、40小时的武器系统训练、20小时的目标研究、20小时的计划拟制、25小时的日间飞行训练和50小时的夜间飞行训练,以及多次武器投掷演练。endprint

进入5月,前线的一些消息灵通人士已经得悉有这样一种“聚能”武器的存在,在西贡的第2空军师指挥官摩尔中将则开始强烈地催促将这种新型武器投到清化大桥上。在这种情况下,美空军决定在5月中旬展开空投漂雷特攻,这次行动还拥有一个富有诗情画意的代号——“卡罗莱纳月光”。

美军在26日确定了行动计划,具体内容是:由1架携带空投漂雷的C-130趁夜暗掩护摸进,以不高于150米的飞行高度在北越境内飞行约17分钟,然后在清化大桥上游2~3千米处的马江河段上投掷5枚。同时,出动2架F-4实施牵制飞行,在C-130投弹之前于清化以南15千米的公路上投掷炸弹以吸引越军注意力,另外还有1架EB-66电子战飞机负责行动期间的电波通讯干扰。

5月15日,2架C-130和两个机组均抵达南越岘港,同时抵达的有20枚空投漂雷。其中10枚供“卡罗莱纳月光”行动之用,另外10枚为备用弹,总造价约60万美元。这时,这种武器已经有了一个非正式的名称:“重点聚焦”(Mass-Focusing)。

“月光”的第一次行动定在5月30日夜里。当航拍照片于27日在马江上游发现了新的防空阵地后,计划拟制者便不得不对任务的可行性进行重新评估,不过结论是“如期实施”。30日午夜,被选中率先上阵的雷梅斯机组操纵着“大力神”出发了。这架飞机运载着5枚“重点聚焦”,全程保持着无线电静默,在高于海平面仅约30米的低空中向北越海岸线飞去。这架四引擎大鸟飞近了投弹区域,事先在清化大桥上游方向确定有两个投弹点,第一处距大桥3千米,第二处距离1.5千米,至于选择哪一处,将由雷梅斯和机上的两名领航员诺曼·克兰顿上尉和威廉·艾德蒙森中尉共同来决定。

当这架C-130飞近第一处时,雷梅斯将机身拉起至120米高度,同时把速度降至240千米/小时,不过在看到四周一片寂静后,他决定飞到离大桥更近的第二点去投弹,这个决定得到了两名领航员的认同。然而“大力神”刚刚飞越第一点后不久,就迎来了猛烈的火力,这时要想调头已为时太晚,雷梅斯只好选择在这两点之间的地方匆匆投弹。5枚“重点聚焦”全部成功出舱之后,雷梅斯在炮火中猛然向右急转,然后全速飞向东京湾方向,留下那些漂雷们在漆黑的河水中漂向清化大桥。

接着便是等待,侦察机最早要在31日拂晓时分才会发来航拍照片,那时人们才能知道“月光”行动是否达成了使命。当然,对于雷梅斯和他的6名属下来说,他们觉得此行已是大获成功了——毕竟他们全都安全回来了嘛。不过当航拍照片发回来后,这种兴奋劲就烟消云散了。从照片看,不仅“龙颚”没有丝毫遭到破坏的痕迹,就连河岸边的区域中也没有任何炸弹爆炸的痕迹,那5枚“重点聚焦”简直有如蒸发在黑夜中一般。

没办法,必须安排第二次“卡罗莱纳月光”,时间就是31日夜间,友机的协同等安排一如前日,只是这次换成凯斯机组上阵。唯一的临时调整是将领航员艾德蒙森换入了凯斯的机组,以便让他“老马识途”。

6月1日凌晨1时10分,在比预定出发时间推迟了一段之后,凯斯的“大力神”终于起飞。而这架飞机就此一头扎进黑夜里,从此和7名机组成员一道消失得无影无踪,没有人知道它究竟去到了哪里。天亮后,美军派出多架搜救飞机,结果一无所获。而在晚上担任牵制任务的两架F-4也被打下1架,机上的两人同样下落不明。捱到这天中午的11时03分,负责“月光”行动的第7航空队才终于报告:该架C-130E失踪,很可能已坠毁。

“月光光”心慌慌,“重点聚焦”武器很快被人遗忘,沦为美军清化大桥空袭战中的一段灰色的记忆。几年后,美军方面称在提审一名北越鱼雷艇水兵时得知了前一架C-130所投漂雷的下落。据这名俘虏说,他们在1966年5月底于清化大桥附近目睹美国飞机投下5枚“水雷”,其中1枚是哑弹,4枚在河水中爆炸,大概只对附近的水生态环境造成了一定的影响而已。

(未完待续)

(编辑/弓鸣)endprint