中国古代城墙历史文化价值探析

2014-09-22沈承宁

沈承宁

摘 要:城市不仅是人类政治、经济、文化成果的集中体现,也是一个民族的记忆载体。中国城墙是人类文明发展史上阶段性的产物。中国拥有数量众多的城墙,城墙文化是城市文明史的重要组成部分,肩负着解读城市历史的功能。中国城墙厚重的历史价值和丰富的文化内涵,在城市发展史上具有深远的意义。

关键词:中国城墙;历史文化;价值

中图分类号:C912 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2014)-09-48(6)

城市是人类文明发展到一定历史阶段的产物,城市发展到一定规模,逐渐成为一个国家、一个民族、一个地区政治经济文化的中心,成为物质财富最为集中之地。一部人类文明发展史,城市占有极其重要的地位。城墙是城市的标志,中国是世界著名的文明古国,修筑城墙的历史非常悠久,技术极为高超,城墙类型之丰,数量之多,堪称世界第一。中国城墙的出现最早可追溯到6000多年前的新石器时代的仰韶文化晚期,到明清时期达到鼎盛,全国拥有古城墙数千座。到了近代,由于工业革命和城市化进程的加速,城墙作为城市的标志和军事防御的主要设施逐渐退出历史舞台。然而,作为中国古代城市重要的防御体系,城墙形象地记录着古代军事政治制度、民族地域关系以及工程技术、环境变迁等信息,它是中华民族文明史的重要载体,是人类智慧的结晶。近年来各界对古城墙的保护和研究极为重视,政府投入了大量的人力物力。在城市史、城墙史的研究方面硕果累累,但在城墙历史文化价值的挖掘上,尚显乏力。

1 国内城墙研究的现状及方向

由于城墙的特殊性和重要性,近年来研究城墙的学术文章和著述日益增多,粗略统计,大约可分为以下几类。

1.1 对于城墙起源的研究

国内学界一般普遍认为中国城墙起源于距今6000年前的环壕聚落,其功能主要在于军事防御(如许宏:《先秦城市考古学研究》北京燕山出版社2000年版;钱耀鹏《略论史前时期的环壕聚落》,载《考古文物研究——纪念西北大学考古专业成立四十周年文集》,三秦出版社1996年版;马世之《中国史前古城》,湖北教育出版社2003年版。但是,自美国城市建筑史和城市规划学家刘易斯·芒福德(Lewis Mum ford)在《城市发展史——起源、演变和前景》(The City in History,中国建筑出版社1989年版)中提出“城墙最初的用途很可能是宗教性质的,为了表明圣界的范围,或是为了避邪,而不是为了防御敌人”之后,国内外有些学者也认为中国古代城墙的起源可能与宗教有关,如段渝的《巴蜀古代城市的起源、结构和网络体系》(〈历史研究〉1993年第1期)。文中认为,四川广汉三星堆古城的形制根本不可能适用于战争防御,同时从当地地形来看,城墙也难以起到防洪堤坝的作用,因此他认为三星堆城墙是具有宗教礼仪性质和神权象征性的建筑。以上观点都有考古资料佐证,具有可信性。因此至今对于中国古代城墙的起源尚无统一的意见。关于城墙的起源问题,我们还可以从古文献中寻找答案,“城”的出现在我国古文献资料中有一些零散的记载。如《轩辕本纪》云:“黄帝筑城邑,凿五城”;《礼记·祭法篇》正义引《世本》曰:“鲧作城郭”等。当然,仅凭古文献的只言片语是很难搞清楚我国城的起源的,这需要我们把眼光和视角进一步移向以田野发掘为中心的考古学。以往人们在探讨这一问题时,大都局限于起源的时间,但这只是问题的一个方面,并非“城”之起源的全部内容。要解决这一问题,还必须对有关的考古资料进行综合而全面的考察。自近代考古学在中国诞生至今,考古工作者已在山东、河南、内蒙、湖北、湖南等地发现了20余处史前时期的城址。同时,城垣出现以前的史前聚落在各地也多有发现,这些在古文献中无迹可寻的实物资料,自然就成为我们探索“城”之起源的真实而可靠的线索。现有的考古资料已令我们相信,古代的“城”起源于史前时期的环壕聚落,是环壕聚落的进一步发展和完善。至此,城墙起源的问题已有了一个初步的界定,但对于城墙功能研究除了军事防御角度以外,其另一种功能,即分割内外或者说分割城市不同身份的居民的功能,似乎没有得到学界的足够认同。春秋、战国时期的很多文献中都记载着“筑城以卫君,造郭以守民”,这种描述虽然强调了城墙的军事防御功能,但也说明城墙具有划分君民的功能,这也是城墙出现的原因之一。在迄今发现的龙山文化遗址中,有很多城址仅是整个遗址的一个组成部分,如辉县盂庄、襄汾陶寺、天门石家河、寿光边线王、余杭莫角山、凉成老虎山等。在这些城址中的城墙就具有划分城市不同身份居民的功能,因此,在今后对于城址起源和城墙功能的研究中,应该重视其分割城内居民的功能。

1.2 从建筑学和考古学上对中国古代城墙的研究

从这一角度研究的多是建筑史和考古学的学者。其著作中一般都使用了大量的考古资料。主要论著有张驭寰先生的《中国城池史》(百花文艺出版社2003年版)。该书首先介绍中国古代不同时期的一些典型城池,描述了中国古代城池的发展脉络,然后对中国古代城的构成,如城墙、城门、城内街道、功能设计等作了简要介绍。诚如作者所言,现在关于城池方面的专著十分稀少,该书对于我们了解城墙发展有很大帮助,但该书利用考古最新成果不够,有的观点存在明显的错误。如书中第10页“周成王即位掌管,一切政权由他主持,周成王即时迁都洛阳,这时西周变为东周,大规模建设洛阳城,”这是一个明显的常识性错误,这些不应该出现的错误大大影响了该书的学术价值。

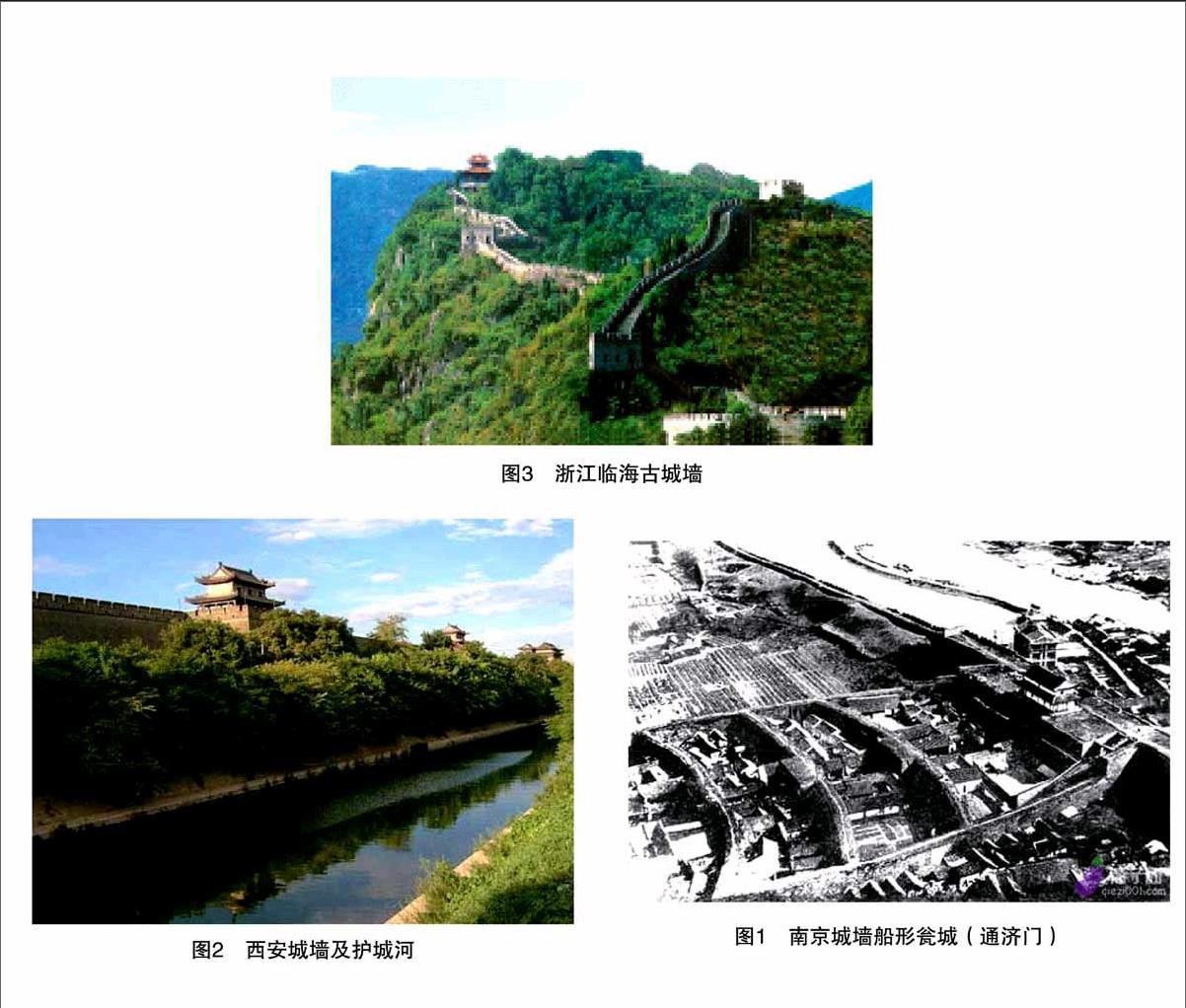

罗哲文、赵所生等主编的《中国城墙》(江苏教育出版社2000年版),以图片为主,对一些保存至今的古代城市城墙进行了介绍,是一本以普及知识为目的的著作。

此外,在各种建筑史和城市考古等著作中,或多或少的从建筑或考古的角度研究了中国古代城市城墙的修筑问题,如刘叙杰的《中国古代城墙》(载《中国古代城墙保护研究》,文物出版社2001年版)。此外,曲英杰先生的《古代城市》一书,从考古学的角度介绍了一百六十余座古代城址,并附有大量的复原图,对于中国古代城市城墙的研究有着很高的参考价值。

1.3 从军事角度对中国古代城墙的研究

这方面最有代表性的著作就是工程兵工程学院“中国筑城史研究”课题组撰写的《中国筑城史》(军事谊文出版社2000年版)。这也是迄今为止唯一一部对中国古代筑城活动进行研究的专著。该书从军事角度入手,分析了中国不同时期的筑城活动,尤其注意到了近代、现代历史上的筑城活动。这是以往研究所忽略的内容。更为可贵的是,该书从军事角度分析了历史上工程技术的进步所带来的筑城技术的发展,这拓展了我们城墙研究的视角。但遗憾的是,该书对中国古代不同时期城市是否修筑城墙问题,概念模糊,因此书中的某些观点是需要修正的。

综上所述,不难看出在中国城墙史的研究上还未形成一个完整体系,且在城墙的历史文化价值的研究尚显欠缺。

2 中国古代城墙的功能作用

中国母系社会出现的第一个有壕沟的村落,预示着中国城墙的开始。由于最初的城墙多为版筑,是用壕沟里的土返到地面筑就城基,所以中国的聚落格局就以基本的方型结构立于世界东方的地平线上。

《考工记》是按周礼传下来的一部建筑著作,该书曰,“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市。”这一理论构成了我国传统社会城市布局的主要思想。《管子·度地篇》说:“内之为城,城外之为郭。”《孟子》一书也说:“三里之城,七里之郭。”及至秦以后,至元明清的城市,便以方形城墙规范于天下。

中国的城墙具有军事功能,但同时又具有经济上的封闭性。从城外往城市里看,第一层是城市外围高大的城墙,专门用于城市外围防御——外城郭。这种郭墙在春秋战国时代就开始出现,而且还作为城市建设的一个理论规定,在整个封建社会发展中,城市建设一直遵循这一原则。比较典型的是明代南京城,在城区的城墙以外,还有一个外郭城,外城郭多是土城,可谓城市的外围防护设施。第二层是城市的市区城墙,以土为墙体,是宋代以前城墙建筑的主要形式,战国至宋只出现个别的石头城,三国曹魏邺城又“表饰以砖。”唐代的大明宫只是在城门墩台、城墙拐角处用砖砌筑。东都洛阳在建城时,正值唐代国力强盛,宫城和皇城均用砖包砌。五代以后,砌城增加,王审知修筑的福州城,“外瓦以砖。”北宋初年的汴京仍然只是在门墩和城墙拐角处包砌砖。《清明上河图》可以清楚地反映这种情况。元大都与汴京相似。明初修建北京,开始是墙外侧包砖,至1421年才在内墙砌砖,明朝中期砖墙遂普及。到了清代,县城以上的城墙绝大多数都是砖砌城墙。第三层是皇城墙。这主要是宫城的外围墙。在古代的城市布局中,有些城市中有这种皇城墙,有的没有,一般是在秦汉以后才有这种墙出现。第四层是宫城,是帝王居住,听政的场所。在中国历史上,宫城是整个城市的中心。从原来的意义上说,“宫”和“室”是一个意思,据《尔雅·释宫》载:“宫谓之室,室谓之宫。”宫城,是由最早的“宫室”发展而来,古代文献《世本》有“禹作宫城”之说。从现在的眼光来看,最早的“宫室”是很简陋的。目前发现的商代偃师二里头的商代城市“宫室”遗址,也就是后人所说的宫殿,是建筑在一个高土台上,一栋房面朝南,八开间,进深为两间,是草木结构的建筑。有四坡出檐的大型木结构的建筑,高土台周围有木柱,犹如走廊一样。这也就是中国最早宫殿的雏型。《周礼·考工记》也记载了宫殿建筑的规划。以后的历朝历代皇帝都把宫殿的建筑视为国家的象征。宫城的城墙,也是最高,质量最好的。第五层是里坊制的墙。这种墙在汉代“里坊制”开始出现时就有了雏型,但是真正把城市居民“圈围”在坊墙里,还是在东汉以后。比较而言,在唐以前的城市中,北魏洛阳城“里坊制”有其充分的“表现”,城市当中有许多“坊”,每个坊都是封闭的。这个墙也构成了中国人的一种生活方式。第六层,是每个家庭居住地院落的墙,即古代里坊中的每个家庭都有的“围墙”。北京的四合院就是它的沿革,它是家庭封闭结构的形式之一。中国的城市的城墙所反映的城市经济关系,是一种封闭增长的经济关系。

追溯历史的源流,我们不难发现,在中国历史上“城”与“墙”是不易区别的一体概念,“城”既代表着城市,也代表着城墙。城墙不仅仅构筑了传统城市的外观,规定了城市的范围,而且它已成为城市的属性界定。

3 中国古代城墙的历史文化价值

城墙是历史的产物,它真实地记载了历史文化的变迁。城墙文化伴随城墙自始至终是人类城市文明史的重要组成部分。即便当物质城墙消失以后,城墙文化仍然肩负着解读城市历史的功能。自20世纪80年代以来,中国对城墙实施大范围的保护,各地制定了各种形式的保护法规,或将其纳入全国等级保护单位,以南京、西安、兴城、荆州、襄阳、临海、凤阳、寿县八家城墙为代表的“明清城墙”组合申遗正式入选国家文物局申遗预备名单,标志着中国城墙已由单一的文物保护提升到文化遗产保护。

中国城墙数量众多,除长城外,按等级划分还有都城、府城、县城、卫所城的城墙、乡镇和乡村城堡的城墙,其中仅都城“自三代以下,我国共有古都217处,涉及的王朝或政权277个。”据美国著名城市学学者施坚雅统计:县级城市在“汉代是1180个,隋时1255个,唐时1235,宋时1230,元时1115,明时1385个,清时1360个”,这些各个时期的县城绝大多数建有城墙,而中国乡镇、村庄、边关修建的城堡、烽燧性质的城墙,则更多。

中国城市的城墙起源于夏商,发展于春秋战国,奠基于秦汉,巅峰于明代,大部分消亡于20世纪。其中有三次筑城高潮。春秋战国兴起了中国历史上第一次筑城高潮,筑城数量当以数百计。秦汉时期,“形成中国封建社会前期又一次筑城高潮”,公元前221年秦始皇甚至将前朝修筑的早期城墙并入他指令修建的城墙内,用整齐划一的石头、泥土和板砖建造而成,历时15年,用工100万人,成为天下第一的长城。公元十四、十五世纪,由于兵器的长足发展,中国筑城进入巅峰时期,当为中国第三次筑城高潮。现存的中国地面遗存城墙绝大多数为明清时期建造或修筑。到了近现代,由于外族的入侵和镇压太平天国运动,国外的先进军事设备大量输入中国,尤其是重型火炮在中国的出现,昭示着冷兵器时代城墙原始功能的蜕化,而最终导致城墙消失的直接原因,则是自然因素、战乱摧残和人为拆除三方面,其中最为严重和最彻底的是后者。

在近、现代攻城器械飞速发展的形势下,19世纪西方工业革命引发的城市化发展导致大规模拆除旧城墙(如法国巴黎城墙、德国柏林城墙)。“城墙的拆除不仅仅是拆除一圈墙,它具有更深远的意义和象征。”“随着军事防御城墙的拆除,城市就失去社会控制,向外无限制的发展下去。交通运输速度的加快增加了周转和流通,加快了城市改造的步伐。”中国各大城市的城墙真正受到冲击是在二十世纪初、中期,北京城墙几乎全部拆除,南京城墙也被拆除10余公里。各中、小城市城墙也大部被拆尽。

中国城墙功能上的文化转型,始于1982年第2次全国文物普查后。根据国家文物局在第3次全国文物普查之前编制的《中国文物保护单位名录》:全国城墙等级保护单位总计有4976处(座),而在1982年之前的全国城墙等级保护单位仅有539处(座)。由此可知,自1982年新增的全国城墙等级文物保护单位占总数的89.17%,说明中国大范围的城墙保护起步仅20年时间。在中国实行改革开放、经济腾飞和彰显城市历史文化的大背景下,全国各地一夜间掀起了修城墙高潮,西安、北京、南京……无论城墙完整与否,都以修城墙为城市的复兴,重塑城市历史文化形象,这是中国城墙实现文化转型的一个重要标志。

城墙的文化转型,需要全方位的对城墙的文化遗产及价值展开研究,以便从思想上认识其重要性,达到全方位科学保护的目的。

城墙,并非一堵“墙”那么简单,它蕴含着中国数千年丰厚的文化。从城市学的角度看,“城墙的作用无非在于以下两个方面:一是作为军事设施,另一方面就是对城里的居民进行有效的统辖。”从军事学的角度看,“城池是国出现以后,为保护政治、经济、军事中心和战略要地而构筑的较原始的城堡防御设施,是更为完善的筑城体系。”

城市是人们集中生存活动的主要地区,通常是政治、经济、文化的中心。研究中国的城市,无法离开对城墙的研究,很多研究中国城市的学者对城墙都给予了高度的关注:“对中国人的城市观念来说,城墙一直极为重要,以至城市和城墙的传统用词是合一的,‘城这个汉字既代表城市,又代表城垣。在帝制时代,中国绝大部分城市人口集中在有城市的城墙中,无城墙型的城市中心至少在某种意义上不算正统的城市。”“正是那一道道、一重重的城垣,组成了每一座中国城市的骨架和结构。……在中国不存在不带城墙的城市,正如没有屋顶的房子是无法想象的一样。”“城墙在中国城市发展中的作用实在不可低估。自从中国进入阶级社会以后,就形成了强大的中央集权制的国家,建立了一整套从中央到地方的行政机构。这一整套行政机构主宰中央与地方,为了安全和镇压被统治阶级的反抗,修建牢固的城墙就成为天经地义的事情。”在这个研究领域,城墙的作用被高度重视。研究中国古代的城墙也必须研究中国古代的城市,即城墙赋予城市一切有形或无形的价值与影响。“尽管城墙已完成了它的历史使命,但研究它的兴起和发展,为城墙开辟新途径,以及探讨它与城市的关系,仍有重要的意义。美国著名城市学家刘易斯·芒福德对城墙与城市作如此形容:“城墙封围形成的城市容器”,这就涉及到中国城市建城制度、城墙规模和发展、筑城技术及筑城材料、城市管理、城市交通、城市文化及美学等多项领域。

城墙在和平时期不仅具有城市观瞻功能,还具有显示城市尊严的作用。江南三大名楼有两座,即岳阳楼和黄鹤楼,直接与城墙或城门有关。三国时,东吴大将鲁肃奉命镇守巴丘,操练水军,在洞庭湖与长江相接的险要地段建筑了巴丘古城。东汉建安二十年(215),鲁肃依城为楼,修筑了用以训练和检阅水军的阅军楼,西晋南北朝时称巴陵城楼。唐开元四年(716),中书令张说谪守岳州,扩建阅军楼,取名为南楼,后改名为岳阳楼。关于黄鹤楼最早的记载,见于唐代李吉甫的《元和郡县志》,三国吴黄武二年(223),“城江夏以安屯戍,其城西临大江,西角因矶为楼,名黄鹤楼。由此推测,黄鹤楼原应坐落于城垣之上,作为军事谯楼之用。

中国城墙的营建,离不开各个时期的经济基础,可以说大规模的筑城运动劳民伤财,民间流传的“孟姜女哭长城”等传说故事,应当是民众从心理上对统治者筑城的一种反叛。明代刘基的《筑城词》中有言,“见说筑城俱不喜”,也是印证。城墙的用材不单纯是技术问题,与当时的物质条件也有关系。十四世纪以后中国社会经济有了一定的发展,使全国数千座城池推行砖筑成为可能。20世纪中叶中国大规模掀起拆城运动,也与财力不济无法支撑大规模维修有关。改革开放以来,经济腾飞,各地大规模修城已是轻松之事。

当前社会各界对各地物质层面的城墙保护比较重视,但是对文化层面的城墙保护尚显不足。具体体现在城墙管理体制、城墙保护与城市发展、城墙博物馆建设、城墙相关遗址保护等方面存在问题。

在城市快速发展的今天,人们对城市城墙现存价值的认识在急遽提升,许多城市在对古城墙修缮保护的同时,将城墙作为当代城市建设者敬畏历史、城市文物保护与建设发展和谐双赢的展示平台。当今全国城市被列入文物保护单位的数以千计,但绝大数是城墙地下遗址。目前,全国城市城墙地面(下转72页)(上接52页)保存长度接近1公里的不足百计,地面保存长度1公里至10公里的不足50座,地面保存长度10公里至15公里只有3座,地面保存长度超过20公里的城墙,只有南京城墙一座。因此南京城墙在当时乃至现在仍为世界第一。自1998年南京城墙建立博物馆以来,先后有北京、西安、杭州、洛阳、荆州相继成立了城墙专题性博物馆,目前,开封、沈阳等地城墙博物馆也进入筹建阶段。南京城墙文化遗产不仅属于南京,而且属于全人类。从全国现有的城墙博物馆发展状况来看,早期建造的南京城墙陈列展览馆,其展示规模、展示场地、展示方式,远远与世界第一大城墙极不相称,制约了中国城墙文化的宣传和研究,新馆建设已迫在眉睫。在新形势下,能否将单一城市性的城墙保护,拓展为长江中下游区域性的城墙文化保护,将是南京实施城墙文化遗产大遗址保护的新课题。

参考文献:

[1] 史念海.中国古都和文化[M].北京:中华书局,1998,7:40.

[2] 施坚雅,主编.中华帝国晚期的城市[M].北京:中华书局,2000,12:19.

[3] 马正林.中国城市地理[M].济南:山东教育出版社,1998,10:63.

[4] 刘易斯·芒福德.城市发展史——起源、演变和前景[M].北京:中国建筑工业出版社,2005,2:427,72,36.

[5] 工程兵工程学院《中国筑城史研究》课题组.中国筑城史[M].北京:军事谊文出版社,1999,9:15.

[6] [瑞典]奥斯伍尔德·喜仁龙.北京的城墙和城门[M].北京:北京燕山出版社,1985,8:1.

[7] 马正林.中国城市地理[M].济南:山东教育出版社,1998,10:78.

[8] 刘基.刘基集[M].杭州:浙江古籍出版社,1999:261.

责任编辑:蒋亚林