回译在应用文本翻译教学中的再审视

2014-09-21李艺

李 艺

(重庆文理学院 外国语学院,重庆 永川 402160)

一、引言

回译作为一种常用的翻译实践活动,却并没有引起足够的重视和研究。在20世纪70年代,回译基本上都是作为圣经翻译的一个手段用以说明源语和目标语在结构和概念上的巨大差异。这也可以解释为什么一些学者将回译作为对比语言学的一种研究方法,Ivir就将回译定义为对语义内容的检验从而揭示语言之间的形式对等。而一些翻译研究中知名的学者几乎都很少提及回译及其教学功能。在Newmark的《翻译教程》中仅仅用了极短的一段话对此进行简单的描述,但是并没有更多的阐释和说明。Toury就比较质疑回译是否能对翻译的研究起到推动作用,因为他认为翻译具有不可逆转性。Holmes将回译作为手段进行试验,以此来证明在诗歌及其翻译中根本不存在任何“对等”的可能性。可以看出,关于回译的讨论基本上都还限制在文学翻译的范畴之中,但是不可否认在实际的翻译教学之中,回译的确是经常使用的教学手段,应该值得更多的关注和研究。

Shuttle Worth将回译定义为 “把翻译成特定语言的文本又重新翻译成源语的过程 (a process in which a text which has been translated into a given language is retranslated into SL)”[5]23-24。 冯庆华指出“回译即‘back translation’也是翻译——它是以译文为原文的翻译……我们可以通过回译来检验译文的准确性……。回译练习也是翻译实践的一个重要组成部分”。[6]469可以看出,回译是一种特殊的翻译活动,以译文为翻译对象,翻译的过程是从译文到原文的回归过程,往往会采取一些特殊的翻译手段,可以作为培养翻译能力的非常有效的方法之一,广泛用于翻译教学实践中。本文将分析回译在应用文本翻译教学中的运用,说明回译作为一种翻译教学手段可以发挥积极的教学效果,促进学生翻译能力的培养,帮助学生适应社会就业的要求。

二、应用文本翻译教学的现状和问题

现行的《高等学校英语专业英语教学大纲》上明确提出:“高等学校英语专业培养具有扎实英语语言基础和广博的文化知识并能熟练运用英语在外事、教育、经贸、文化、科技、军事等部门从事翻译、教学、管理、研究等工作的复合型人才。”也就是说,翻译教学的目的是培养具备翻译能力、可以从事翻译的复合型人才,要能够符合社会和市场需求。而现在市场最急缺的就是能进行应用文本翻译的人才,能随时处理大量对外政治经贸文化交流中所出现的翻译任务,但目前的现状却并不理想。很多高校开设了相关的课程,比如商务英语翻译、新闻翻译、科技翻译、法律翻译、经贸翻译、广告翻译、旅游翻译等课程,但是学生的学习效果并不理想,不能胜任相关的工作。换而言之,高校学生目前最急需的就是提高其翻译应用文本的能力。这里的应用文本翻译几乎包括文学及纯理论文本以外的人们日常接触和实际应用的各类文本翻译,涉及对外宣传、社会生活、生产领域、经营活动等方方面面。

笔者对所在高校外国语学院学生进行了一个问卷调查,调查学生对所学的商务英语翻译的看法。调查结果显示,学生对该翻译课程有很高的期望,希望能在学习期间习得相应的翻译能力,能够应付将来在工作岗位上的翻译 (我校学生英语专业商务方向的主要就业为中小企业)。而中小企业一般不设专门的翻译岗位,翻译只是单证员、外贸业务员、涉外秘书等与外语有关的岗位的一种工作工具,主要是翻译商务往来中的各类应用文本。可以看出,大部分学生在就业时,基本上是不会接触文学文本的翻译,他们在工作实践中更可能的是翻译应用文,即非文学文本(non-literary texts)。而学生对应用文本翻译类课程的抱怨最多的前三项分别是:1.教学方法单一,始终是教师布置翻译任务,学生翻译,教师评讲;2.学习了一门课程之后根本没有形成真正的翻译能力;3.没有形成良好的自我学习能力,在校期间无法获得一个翻译职业资格证书,对就业极为不利。由此可见,目前高校英语专业的应用文本类翻译课程还有很多问题亟待改进,对教学模式和教学方法都还要进行全面的改革,这也引起了很多学者的重视和进一步的研究。

从2000年到2012年间,在我国外语类核心期刊和其他非核心期刊中涌现了大量关于应用文本翻译的研究。这些研究从不同的视角出发对应用文本的翻译做了不同的阐述:其中大部分论文都是引进国外的某个理论(如Nida的功能对等理论,以德国学者Reiss和Vermeer为首的功能主义/目的论,关联理论,顺应论、互文性理论等)来探讨应用文本翻译的标准、原则、策略、方法,但是部分研究重复现象严重,比如说基于目的论视角的广告翻译、商标翻译、旅游文本翻译等文章到处可见于各类期刊,同时这类研究对应用文本的翻译教学几乎没有提及;有些研究仍然是着重于语言对比这样传统的视角,从英汉两种语言在语音、词汇、句法、语篇、修辞和文体等层面各自的特点和差异出发来探讨应用文本的翻译 (如广告中的双关语的处理,合同英语的特点及翻译,法律英语的翻译等),这类研究的适用范围较窄,只涉及应用文本中某个类型的具体语言的处理,教师在应用文本的翻译教学中可以借鉴,但是总体适用范围较窄;还有一些研究从语料库出发,通过建立平行文本的模式来找出应用文本的翻译思路,提出了一些对教学的思考,这类研究与其他研究相比相对更实用和可量化,但语料库的使用非常专业,一般教师不会使用,其在教学中的操作性还有待进一步研究。综上而言,目前应用文本的翻译研究非常多样化,从各种理论各种视角出发,尝试找出应用文本翻译的原则和方法,但是这些研究鲜有与具体的翻译教学相结合,很少提到目前高校翻译教学中占主导的应用文本的翻译教学应该走什么样的道路,高校教师在指导学生进行应用文本翻译的学习中可以采用什么样的教学手段。本文将从这一角度出发,探讨应用文本的翻译教学,提出回译是一种很有效的教学手段,对应用文本的翻译教学有很好的积极作用。

三、回译对应用文本翻译教学的改进

可以看出,针对我国目前的实际情况,尤其是高校英语专业学生就业的需求,学生做职业翻译的可能性不是太大,在未来的职业中翻译文学文本的几率并不大,他们更可能的是在工作中处理应用文本的翻译。因此,应用文本的翻译教学才是学生所真正需要的。应用文本以传达信息为根本目的,其特点包括信息性(负载人类社会的各种信息),匿名性(指作者、译者个性不明显)、劝导性(劝导人们去认可或否定什么)和功利性(具有实用价值)等。应用文本的这些特殊性就决定了应用文本翻译的特殊性。应用文本的翻译以传达文本信息为目的(同时考虑信息的传达效果),它特别区别于传达有较强情感意义和美学意义的文学文本翻译,其翻译的本质是“信息”传达,侧重于事实性信息,其美学和文化信息处于次要的地位,在翻译过程中主要强调信息的“忠实”转达。以翻译信息和实现功能为主,特别注意各自文本的书面格式和交际规约(communicative conventions),侧重译入语,必须利于译文读者的理解和接受。

而回译(back-translation)尽管经常受到质疑,也没有得到众多学者的青睐,很多学者都不屑于研究这一特殊形式的翻译,但是其作为一种手段运用早就出现在实际的翻译教学之中,“用作一种翻译策略、用于译文检验和翻译教学以及用作语言研究和翻译研究的辅助工具”[8]45-47。通过回译可以将自己或他人的译文翻译成原文,然后将原文和回译加以比较,提高学习者的双语意识,帮助学习者确定译作的质量,建立有效的自我反馈机制,使学习者更加深刻地领悟两种语言的词义、语法、句法、语篇、修辞、文体以及文化等内容,从而提高翻译能力。综上所述,我们完全可以认为回译作为译文检验和掌握相应翻译技巧的手段,运用到应用文本的翻译教学实践中是非常有意义的并值得进一步探讨,将会有很强的实践指导性。而我们国家在这方面的研究大多集中在文学文本的回译方面,将其视为提升翻译标准或是翻译研究、英汉对比研究的一个手段,而很少提及其对教学的作用,更不会提到其对应用文本翻译的作用。本文将从这个角度初步探讨回译对应用文本翻译教学的积极作用。

(一)回译有助于应用文本翻译教学模式的改进

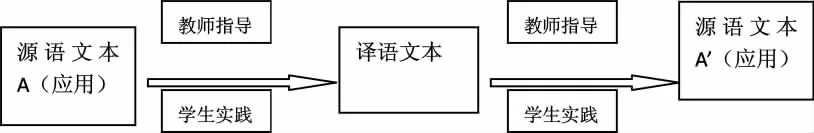

回译与翻译相比有着很大的不同之处。传统的翻译一般为单向,即从源语文本翻译到译语;而回译将这一过程进一步发展,形成了一个双向的行为,从源语文本翻译到译语,再从译语文本又翻译回源语。现在大多数教学活动中,在单向翻译指导下的应用文本翻译教学模式也呈现出单向的态势,如图1所示。

图1 应用文本翻译教学模式

学生在教师的指导下将源语文本翻译为译语文本,同时在老师的帮助下分析应用文本的专业词汇、常用句型和文本结构等,掌握应用文本的社会功能,总结应用文本翻译的特殊性以及应用文本翻译的技巧等。这样的教学模式中,学生对翻译的学习主要依靠教师的讲解和指导,形成一种依赖心理,在处理翻译任务的时候缺乏主动性,等待老师最后提供的参考译文和相关分析,不能积极主动地掌握相应的翻译能力,只能形成一定的翻译知识。在这里,翻译知识并不能等于翻译能力,翻译知识只是表明学生所获得的一定的双语知识和基本的转换技能,了解甚至熟记这些知识并不能转换为内化的翻译能力。而翻译能力是“一个复合体,包含一系列的知识与技能”[10]47-50,学生依赖教师的指导是没有办法真正获得这种能力的。

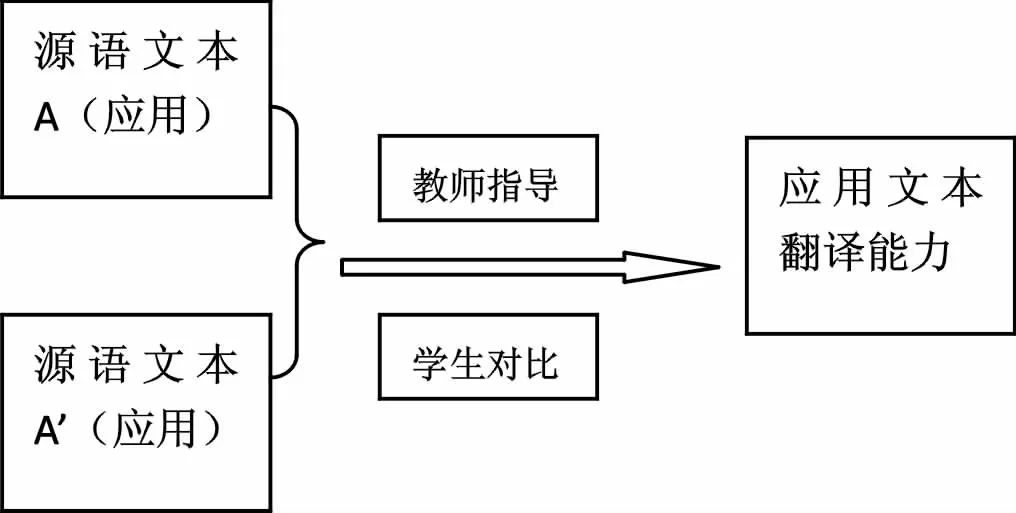

如果我们将回译这种手段加入到应用文本翻译的教学中,教学模式就会有很大的不同,如图2所示。

第一阶段(Phase I)

第二阶段(Phase II)

图2 加入回译手段后的教学模式

在图2所展示的教学模式加入了回译这种特有的翻译手段,第一阶段中学生的参与并没有在将源语文本翻译为译语文本就结束,而是在老师的指导下又回译为源语文本A’(这里学生回译的译语文本已经在教师指导修改符合译语应用文本的规范并且学生在回译的时候不能翻看源语文本A)。学生在这个过程之中经历了两次翻译。第二阶段基本上完全由学生自己完成,教师只是从旁协助,学生将自己翻译的最后结果源语文本A’与源语文本A相比照,从中主动获得应用文本的翻译能力。由此可见,回译的加入对翻译的教学模式有很大的改进,对学生翻译能力提高有很大的帮助。

(二)回译有助于学生应用文本翻译能力的内化

尽管目前对翻译能力这一概念有很多种定义,专家和学者并没有一致的定义,但是几乎都一致认为翻译能力是一种综合能力,“涉及各种知识和技能的协调应用……由一系列相关联的成分能力构成”[10]47-50,在翻译教学中发展教学能力已经成为共识。现在关于翻译能力的研究相当多,也提出了各种各样的能力模型,尽管有这样那样的不同或改进之处,但是翻译能力包含的基本元素一致,这里我们采用文军提出的四个 “分力”:“语言/文本能力/IT运用能力、策略/技巧能力、自我评估能力和理论研究能力”[13]。在应用文本翻译教学中加入了回译这一手段将会有助于学生主动地积极地发展自己的翻译能力。

3年后失访4例 (A组1例,B组2例,C组1例)。A组出现多动冲动或攻击性行为的病例8例,占A组患儿比例为40%,B组出现多动冲动或攻击性行为的病例为3例,占B组患儿比例为15%,C组出现多动冲动或攻击性行为的病例为1例,占C组患儿比例为6.25%,三组多动冲动或攻击性行为发生率具有统计学差异(P=0.034)。见表1。对11例发展为行为障碍性疾病进行足月后扭动阶段细化评分,38-42分为最优性评分,22-37分为中等,小于等于21分为差。其中A组中等5例,差3例;B组中等1例,差1例;C组中等1例。3组足月后扭动运动阶段细化评分结果分布有统计学差异(P=0.041)。

首先,回译将会提高学生的语言/文本能力。从图二可以看出,学生在整个教学活动中将老师校订后的译语文本回译为源语文本A’,然后与源语文本A相比照。这个过程中,学生的参与是主动的,能够主动发现两种语言的差异(包括语法、句法、语义结构,语用关联等语言使用的各个小方面和综合合成、转换机制、表达修辞这些语言使用的大方面),能够主动建立文本意识——也就是同一类型的应用文本在两种文化中所惯用的文本规范,能够主动提高自己在语言方面的认知能力,去认知两种语言的不同,这是在单向的翻译教学中所不能做到的。

第二,回译将会提高学生的策略/技巧能力。长期以来,在单向的应用文本翻译教学模式中,教师都充当了一个主导者的角色,在学生将源语文本翻译为译语文本之后,教师首先扮演纠错者的角色,指出学生翻译的错误或不足,然后再总结相应的翻译策略或技巧。在这一传统过程中,学生首先是为自己译文的错误或不足感到羞愧然后是认真记下老师所讲的策略或技巧。假设学生很用心记忆这些策略或技巧,但是始终是一种被动的学习,这些翻译策略是由老师总结并传授的,而不是由学生主动发生的,因此往往发生的情况是学生在翻译类似的文本时还是出现同样的问题。而回译加入到教学中将会弥补上述的不足,整个过程中教师的角色从主导转为协助,学生的角色从被动转为主动,学生在回译的过程中在老师协助下全面分析自己回译的源语文本A’与源语文本A,找出两个文本从专业术语、词汇搭配到句式文本各个层面上的差别,并回忆自己在将源语文本A翻译为译语文本所使用的翻译方法,从中总结出相应的翻译策略和技巧。这样的翻译策略和技巧才可以称为是翻译能力的习得,而不是机械的记忆性学习。

第三,回译将会提高学生的自我评估能力。在单向的应用文本翻译教学模式中,教师充当了评估者的角色。在学生将源语文本翻译为译语文本之后,教师会对这一文本进行评估,指出其中的错误或不足。学生一般会屈服于教师的观点,承认教师指出的不足,这一过程中学生并没有进行自我评估,这样的评估同样是被动的消极的。翻译能力的培养必须构建在有效的自我评估之上,有效的自我评估会促进学生主动发现翻译的策略和技巧,提高学生学习翻译的兴趣。在学生将源语文本A’与源语文本A相比照之后,学生会有意识地建立一个主动的反馈机制,对自己的译语文本进行评估,加深对翻译策略的认识,从而有助于将来翻译类似的应用文本,翻译能力得到有效的内化。

由此可见,回译这种特殊的翻译手段对学生应用文本翻译能力的内化有很大的促进作用。另外,在传统翻译教学单向的翻译过程中加入回译(如图二),还有很多其他积极的作用,可以激发学生的自主学习意识,发展学生的双语意识,提高学生对应用文本的认识和相应的文本意识,同时还可以增强学生的翻译记忆,学生在整个教学活动结束之后,尤其是将源语文本A’与源语文本A进行对比之后会形成强烈的记忆,而这样的翻译记忆对学生将来的翻译活动有着非常积极的效应。

(三)回译有助于应用文本翻译教学方法的改进

如上述而言,回译在各个方面对学生在学习应用文本的翻译中有着积极的作用。接下来根据笔者在负责商务英语翻译这门课程的教学实践,尝试探讨回译如何改进应用文本翻译教学方法,如何进行具体的实施。因为应用文本的特殊性,其主要的翻译目的是实现信息功能的传递。回译可以有效地帮助学生认识到同一应用文本类型在两种文化中的书面格式和交际规范。

第一,专有术语的回译。教师首先将应用文本某一类型的专业术语让学生进行翻译并评讲。过一段时间之后,在教师的协助下,学生又将这些译好的专业术语又翻译为源语,并与源语术语进行比照。在这一过程中,学生将认识到专有术语翻译的规范性,同时增强其翻译记忆,避免在以后的翻译实践中出现类似的错误。

第二,特有句式的回译。很多应用文本都有自己特定的翻译句式,比如说商务信函中特有的句式。回译可以让学生对这些特有句式的翻译总结出特定的翻译策略和技巧,指导其未来的翻译实践。

第三,典型应用文本的回译。在教师的协助下,学生将已经译好的某个译语应用文本进行回译,并与源语文本进行对照,由此学生可以自我总结出某种应用文本的文本结构,培养相应的文本意识,提炼出某种应用文本翻译的总体思路和规律。

根据笔者在教学中的观察和反馈可以得知,回译的运用改变了传统的应用文翻译教学方法,极大提升了学生的学习意识,非常有效地帮助学生内化了翻译能力,学生对此都表现了很大的参与性和积极性,翻译的学习效果明显。

四、结语

本文从应用文本翻译教学的现状着手,分析了目前教学中的状况和困境,从而提出将回译这一特有的翻译手段加入到应用文本的翻译教学之中,这将会改进教学模式,促进学生翻译能力的内化,改革现有的教学方法。但是本文的探讨主要建立在教学一线的经验之上,还缺乏比较有力的理论支撑,同时缺乏科学有效的实验对回译在教学中的效果进行实证分析,这都是我们还需要进一步探讨和研究的方面。

[1] Holmes,James.On Matching and Making Maps:From a Translator’s Notebook[A].In Holmes,1988:53-64.

[2] Ivir,Vladmir.Formal Corresponce vs.Translation E-quivalence Revised[J].Poetics Today 1981(4):51-59.

[3] Newmark,Peter.A Textbook of Translation[M].Hemel Hempstead:Pretice Hall,1988.

[4] Shuttleworth,Mark,Moria Cowie.Dictionary of Translation Studies[M].Shanghai:Shanghai Forigen Language Education Press,2004.

[5] Toury,Gideon.In Search of a Theory of Translation[M].Tel Aviv:The Porter Institute for Poetics and Semiotics,1980:23-24.

[6] 冯庆华.文体翻译论[M].上海:上海外语教育出版社,2002:469.

[7] 何刚强.切实聚焦应用,务实培育译才[J].上海翻译,2010(1):36-38.

[8] 贺显斌.回译的特点、类型与运用方法[J].中国科技翻译,2002(4):45-47.

[9] 黄建滨,卢静.翻译:是专业,更是职业[J].上海翻译,2008(3):60-62.

[10]苗菊.翻译能力研究——构建翻译教学模式的基础[J].外语与外语教学,2007(4):47-50.

[11] 戚亚军.回译文与英原文在语篇生成差异上的对比分析[J].宁波大学学报,2008(3):49-53.

[12] 王振亚.翻译能力新探[J].当代外语研究,2012(3):43-47.

[13]文军.翻译课程模式研究——以发展翻译能力为中心的方法[M].北京:中国文史出版社,2005.

[14] 熊兵.应用翻译研究视角的嬗变 (2000-2012)[J].Chinese Translators Journal,2012(6):11-17.

[15] 荣鑫阁.关于词库及其运行原理的一些假设[J].重庆师范大学学报:哲学社会科学版,2011(2):84-92.

[16] 陈雯.浅谈严复及其“信达雅”的影响[J].重庆文理学院学报:社会科学版,2012,06:125-128.