庙宇之德与神圣的约定

——桂中马坪村落庙宇秩序空间的人类学研究

2014-06-28李婉婉

李婉婉

(广西师范大学文学院,广西桂林541004)

庙宇之德与神圣的约定

——桂中马坪村落庙宇秩序空间的人类学研究

李婉婉

(广西师范大学文学院,广西桂林541004)

关注庙宇这一神圣空间,对人类学关于多民族聚居村落信仰互动的研究具有特殊的意义。在汉壮族杂居的广西来宾市马坪乡,庙宇是当地极具代表性的关键文化符号,围绕庙宇的实践隐含了一整套空间认知、伦理秩序和行为规范。从以物看人的人类学视角对马坪村落的人与庙宇之间所形成的秩序空间进行分析,文章揭示了作为“物”的庙宇如何被赋予道德属性,及其如何实现村落的立体整合。

庙宇之德;神圣空间;世俗秩序;立体整合

仪式研究是人类学的经典论题之一。传统的人类学对仪式的研究主要涉及三条路径:以特纳为代表的一批学者,对仪式的研究主要侧重于通过仪式来揭示社会共同体构成原理的终极意义[1];以格尔兹为代表的仪式研究,是为了研究仪式作为观念和实践结合体的社会[2];利奇的交流理论,主要侧重于仪式中的人神交流与社会中人际关系之间不可分割或相互印证的关系[3]。

本文在吸收前人对仪式研究的基础上转换视角,从对仪式的象征意义、背后的信仰体系转向对仪式发生的场所——庙宇进行研究。对于社区村落的研究,这里将打破以“人”来谈“人”的传统,转而从庙宇这一地域空间,即“物”来入手,从“物”看“人”。集中探讨,庙宇是如何规约神圣与世俗空间的;社会契约在神圣的空间中是如何被履行和实践的;庙宇是如何梳理关系丛,从物理层面和精神层面实现村落的立体整合的。

马坪乡①,地处广西中部,位于来宾市象州县境西,因驻地有一地坪,清朝年间考武时,在此坪地放马,后建街而得名。治所位于北纬23°98′,东经109° 70′,属丘陵地区,岩溶地带。境域西邻柳江县穿山镇,南接石龙镇,北接运江镇、柳江县里雍镇,总面积217.71平方公里②。在马坪乡“逢村必有社必有庙”,庙宇大都设在村头的公共地界,过去的说法是“不拜庙神不进村”,近年来,各村也掀起重修庙宇、大办庙会的热潮。“跟扎在地上”的庙宇是将生活的片段整合起来的“黏合剂”。

一、神圣的庙宇空间

庙宇是一种公共符号,它作为物理层面的提示物,也是集体自我的物质表征,作为村落核心符号的庙宇使村落形成一种整体性。

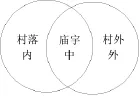

(一)“化外”与“化内”的“中间”地

庙宇是人们在村落环境中进行自我定位的具有创造性与想象力的方式,形成人们对地方、村落的感知:人与神、人与人、人与自然关系的处理。庙宇的修建依赖于一定的空间,而庙宇空间的意义是人们对其所赋予的神圣价值。

庙宇多位于村落的边缘,新庆村的九子洞(也叫求子洞或九子娘娘洞)位于村边的官帽山上,大佃村的甘雷庙、新圩村的财神庙、回龙村的犀牛洞、木闷村的察院庙均位于公路边和进村的入口处。在这里庙宇建在村头的公共地界,使“不拜庙神不进村”成为可能。这个公共界域一方面是脱离村落民居的特殊的地理区域,既是外人进入村落的必经之地,又是从“外”到“内”的过渡地带。因此,庙宇是“化外”的地理空间。另一方面庙宇所属的地理区域归村落管辖,庙宇的灵力将给全村人带来福祉,因此庙宇又成为“化内”地理区域。近村落又同村落民居隔离开来的地理格局,既是“化外”又是“化内”的“中间”地。换而言之,庙宇所对应的地理空间位于这些界域之间模糊的过渡地带。正是位于界域之外,庙宇成为一个模糊的边界和开放的空间,这也是有别于世俗的空间,才使得庙宇的物理空间具有了“神圣性”。这种神圣性吸引着生活在不同区域的人走出自己的小共同体,怀着“朝圣”的心态汇集于“圣地”。

自古以来,风水观渗透在中国人生活实践的方方面面,草木繁茂多意味生机,山水相伴多意味着活力和灵气。葛兰言认为,这是因为人们相信河流、山岳和森林是一种秩序中的神圣力量,而且这些自然地景的重要性不仅在于人们对之的崇拜,更在于这些地景所构成的是一种“圣地”[4]。

马坪村的财神北帝庙位于村西头的一个山丘上,入庙前必定会途经“松门”(由松树搭建的门框,一般距庙宇有200米左右),松树的枝杈挂满灯笼和红色吉祥带,暗含着张灯结彩、万年长青,这里采用松树这种灵性的植物,主要是用树之灵力彰显地理空间的灵力。步入“松门”要放鞭炮、烧香与神灵通信,用声音和气味去通报神灵。跨入“松门”也意味着世俗空间向神圣空间的换位。庙宇本是一个纯粹的物理空间,这里所展示的全部图景是:物理空间的“物”(庙宇)如何经过神圣化的过程以后,具有神圣性与合法性③。

图1 马坪村落与庙宇的空间分布图

(二)圣地的故事讲述

乡野故事从“叙事”的角度来说,重要的是人们如何讲述自己的故事,叙事中的结构和符号代表何种社会意义,这些叙事又如何在社会中产生意义[5]。列维-斯特劳斯认为神话的实质不在于它的文本、叙事方式,而在于它所讲述的故事[6]。同样探讨人们是如何讲述自己的故事,分析这些叙事符号与当地社会本相的关系对了解地方的文化逻辑具有重要的意义。

九子洞(又叫九子娘娘洞)位于新庆村东面山的半山腰上,此山三峰相连形似“草帽”,称为“草帽山”“三帽山”,也有人称之为“官帽山”,山中心是由喀斯特地貌形成的天然溶洞。走进洞口,一块酷似人形巨大的钟乳石端坐中间,这便是被当地人置于崇高地位的“九子娘娘”。围布于“娘娘”前后,或立或坐,或如骑者,或如顽童,高矮胖瘦的这些各具形态的天然钟乳石被当地人认为是娘娘的九个儿子。

九子洞的发现时间无从考究,有村民说此洞是唐朝时期发现的,也有村民说洞是近代发现的。然而有关九子洞的故事从不缺席。

有村民是这么讲述的:“很久以前,王母娘娘率九仙子下凡为人间作好事,不愿返回天庭,触犯了天条,被天王下旨用法术变成了洞中的钟乳石。九仙子和娘娘化成仙石后,仍然不忘保佑人间,哪个没有儿女来求她,回去后就生儿育女;穷人去求她,回去后六畜兴旺,五谷丰登。”有村民说:“娘娘原本是村里的穷人,天性善良,乐善好施,有一次携带九个孩子,到山上找泉水到这个洞穴后,就飞天成仙了。娘娘特别灵验,求什么就能得什么。之前村里有对夫妇,想要小孩而不得,来到这里给娘娘烧香许愿,心诚则灵,后来就得了。每月初一、十五方圆五十里有求子的信男善女都来我们这里烧香礼拜。正月初九娘娘生日这天是庙会日,流动人口达到十几万,柳州、来宾、武宣等市县的人来我们这里求子求财,祈求平安。”也有村民讲述说:“三帽山的对面是毛郎山。毛郎山,三山相连是一个高举的‘帅’旗。毛郎山下是丰收水库,丰收水库的旁边是形似鲤鱼的鲤鱼山,有水有鱼,意喻‘鲤鱼跳龙门’。又有帅旗在此,因此,中心是空的‘三帽山’的就成了娘娘的‘官轿’。这里的‘三’也意喻‘前三代后三代,不用读书官自来’。”

以上的故事讲述中,主要包含三重意味:(1)庙宇是如何被赋予神圣性。第一则故事的讲述当中,用“王母娘娘”这个经典的神圣人物形象来比照或替代“九子娘娘”,在这里就让至高无上的庙宇更具有灵力,庙宇也被赋予了神性;(2)庙宇如何勾连其村落的“内”与“外”的关系。在第二则故事的叙述当中,说娘娘是“村里”的穷人,话外之意就是赐予村民的福祉是分内之事,而每年“十几万”的“外”来人能集聚于此参加盛会,全得益于娘娘的号召力。神圣的庙宇因其具有灵力而“热闹”,同时庙宇的神圣性也在“内”与“外”交流互动所造就的“热闹”中得到了“活力”。这里庙宇通过定期的庙会勾连其村落的“内”与“外”的关系。(3)庙宇如何成为一种文化模式中的核心符号。《易传》所云:“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物”。造化之内,天人合一是中国传统的“齐物”,在第三则故事中,人们自觉不自觉的赋予自然之物以神的特性。在这里九子洞是聚山水圣灵于一身,从风水学上本身就是一个福禄洞天地,同时也成为人与他者、人与自我、人与自然沟通中保佑心想事成、风调雨顺、国泰民安不可或缺的文化因子。天然溶洞形成的庙宇是文化的“提示物”,也魔幻地成为文化中的核心符号。

二、作为隐喻性剧场的庙宇空间

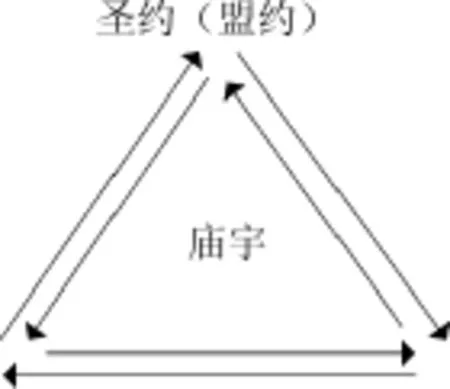

庙宇作为一种“圣地”,其意义在于各种社会关系在公共地域中的纠缠和呈现。正如格尔兹所说:“斗鸡并不是巴里人社会生活时段的模拟,也不是它的描绘,甚至也不是它的表达,而是精心准备的那种生活的一个例证。”[7]庙宇是一种“有焦点的聚集”,它通过日常的祭拜活动、定期举行庙会将村民日常生活中的社会关系清晰完整地展现出来。

(一)修庙与家族功德

积德行善,赐予恩惠,积怨行恶的人必将受到惩罚。在人们的信念当中,“福分”是靠神圣人物和神圣力量来保障和维系的。因此集资修庙、树立功德碑被誉为是对美好愿望憧憬和追求的有益实践。这种追求也因是一种集体性和社会性的事业而变得高尚和被人推崇。集资修建庙宇可以得到相应的功德名,这些功德名不仅仅与神有关,还与“公共场所”有关。人们的功德善行通常是在公共场合中进行的,这种德行是有利于集体或个人利益的。

当地人认为出钱修缮庙宇与“出大官”是息息相关的,人们去跪拜神灵多数为了“求官求财”。日常生活中也常听人说“他家的人都在外面当大官”,这里的“官”并非真正意义的当官从政,而是所谓的“有出息”。传统的思维当中“官”与“民”是二元对立的存在,这里用“官”去表达差异,也隐喻当地社会关系的等级格局。捐献钱的多少不仅体现着个人的社会地位,也是一项“功德性”的行为,看似捐的是钱,实质得到的是人的褒奖、神的庇佑。

庙宇中的功德碑上名字的次序是根据出钱的多少排列的,而出钱的多少也与本人的身份、地位、话语权相吻合。因此,庙宇成为村落家族显示自身权力的场所。2011年11月,木堂村的甘陈庙重修,重修的费用是由村民集体捐资的。廖氏家族人口占木堂村总人口的3/4,作为筹委会的带头人,他们的捐赠最多,并且从始至终主导着庙宇的重修,在这里捐钱的多少也是名望和话语权的竞争。

杜蒙在《阶序人》中阐述“等级”是一种“原则”,根据这种原则,整体的元素在相对于整体的关系上排定座次④。在村落社会当中,所谓的“等级”只是一种同身份地位相联系的特权、权威以及相应的担负责任与义务的差异。廖氏家族是村落中的大家族,相较其他村民来说具有较高的等级地位,正是这种差异造成了人们对这个家族的角色期待:廖家的等级地位最高,因此,在庙宇的重修当中也应当付出最多的财物。

格尔兹将“权力”定义为“做出约束他人的决定的能力”,这里大家族的真正力量在于他们对于这些财政网络的组织。在庙宇这个中间地带,家族的“权力”与“统治”被修饰、被道德化,通过捐钱和修建功德碑,家族以更高的地位获得了治理村落的权力。神圣空间所规范的是人伦秩序,它赋予社会秩序以整体性、道德性与合法性,让大家族隐性的权力成为令人愉悦的美德[8]。

(二)庙会塑造的社区感

节庆是一种具有节奏感的文化形态,它能将特定空间中的人们联系在一起。在节庆中人们带有强烈的情感参与其中,获得了特殊的体验。“十月二十九是木闷村察院庙的庙会,庙会持续三天,白天有祭拜、赶庙会等活动,晚上有舞狮子、跳舞演出、壮欢演唱,持续唱一整夜。庙会期间由村民自发组成委员会打理日常事务,开支是由村民捐款出来的,‘来者都是客’,来赶庙会的人都可以吃免费的‘大锅饭’。庙会期间,也是出嫁的闺女回娘家、外出打工回归及走亲访友的好时候”⑤。

这里的察院庙会体现的是一种混合型的仪式活动,是一种以拜神、献供为核心成分组织起来的、带有集体聚会和歌舞娱乐内容的仪式。这种带有情感的体验,一方面使社会的规范和价值在活动中实现,另一方面人人参与其中,也使个人情感因为与社会价值的联系而变得高贵起来[9]138。

这里庙会展现的是不同身份、地位、层次和不同属性的人们的参与和执行。“庙会期间由村民自发组成委员会打理日常事务”,体现的是庙会中人们的分工与合作,使参与庙会中的人们获得一种共同感和社区感。在神圣空间中通过定期举行庙会增加庙宇的神圣力量,这里的神圣力量就是涂尔干意义上的“集体力”。对于村落的成员来说,对庙会是否感兴趣并不重要。出钱也好,出力也罢,重要的是,假如你要融入当地的生活,你就必须按照当地的习俗办事,必须参与到庙会的筹办及相关事务中。如果没有遵循这种责任与义务,一个人就会被置于无法忍受的境地,甚至会被排除在当地的社会与经济秩序之外。

三、善的回报·恶的惩戒

回龙村的回龙犀牛洞流传几个小故事。

“相传八十年代发生的一桩事,当时有途经这里的路人看出这是块风水宝地,于是他就把家里去世老人的尸骨捡起来埋在这个地方。结果当年村里老人就去世三十五个,村里的人‘就想是不是这里出了问题’。后来召集村民在现在龙座下面挖出一堆尸骨,将尸骨挖出后,村里从此就太平多了。”

“之前村里还有一个人是在外面做生意的,刚开始比较稳定的,一年都能收入三四万,2009年开始老是亏本,开始想是不是老家不安,肯定是哪个地方出了问题。后来回村发现有村民看风水好就想把这块拿作私用,在这里起房子,这一行为后来遭遇全村人的反对。大家一起过来把房子给拆掉了,以后不管在外、在村里做起事来就安心多了。”

“2011年来宾市的驾校选址,最初考虑的是在回龙村,但最后却没有选择在这里,而是去了新圩村。大家开始思考问题的原因,考虑来,考虑去才想到可能是‘这个地方出了问题’:因为当时没有安龙,所以驾校没有设在这个地方。后来全村就集体捐资在这里举行隆重的安龙仪式,并且经风水先生算定八月初九是安龙吉日,就定为‘安龙日’,以后每年的这个时候都会举行隆重的庙会庆祝。”

“之前村头的这条路从修建到现在经常发生大大小小的交通事故,自从去年安龙到现在,交通事故从来没有再发生过。”

新圩村的财神庙有这么一则小故事:“之前,村里有一个老汉在财神庙后面捡松树枝回去私用,后来回到家里,晚上睡觉无缘由地盗汗、做梦、睡不着觉、心里不踏实,家里人就开始吵架,各种莫名的不和谐。后来老汉的孙子意识到肯定是财神爷这里出了问题,就跑过来把松树枝还给财神爷,又给财神爷赔礼道歉,最终家里就安宁、太平了,所以现在谁也不敢捡财神庙后面的松树枝,谁也不敢私自去拿属于财神爷的东西。”⑥

(一)利他者才能利己

以上几则小故事具有如下隐喻:(1)公共财产不得私占。故事讲述中涉及最多的词汇是“没人敢动”,“不敢私占”,涉及庙宇的这些“物”都具有灵力,在这里动用公共财产则意味着将要受到神的严厉惩罚。实际上是这种“神力”是“人力”“集体力”,庙宇圣地的“物”被贴上了“公共”“集体”的标签;(2)“你中有我,我中有你”。这里的文化逻辑是,一个人的违规行为必然会自觉不自觉地波及他人,而个人的福利必须需要大家的集体维护。安神即是安人,因为“安好了龙”,所以车祸的频率下降。(3)取悦集体,惠及个人。个人的福利要在集体中实现,自己的幸福和别人的幸福是一个问题的两个方面,是相辅相成、不可分割的。集体对个人的福利有调节和整合。这里的“外”来人把尸骨埋入村落“内”的公共地域,是潜在的外来威胁,必然会对村民造成伤害。因此,需要集体的力量找出根源,消除外来的威胁,这样神的福利才能惠及个人,才得以风调雨顺、国泰民安。

正如褚建芳所言:公共庙宇对道德的强调和约束对当地的社会和文化的整体有利。对一个社会和文化来说,其整体利益的维持从长远来看有利于个体成员的利益。因此,在庙宇空间中社会和文化所强调的功德善行是要求人们在追求自己幸福的时候,要考虑到自己的权利和义务,他人的需求和利益,考虑到其所处的集体的利益。个人的利益同他人、集体的利益是不可分割的[9]375-380。因而,“庙宇之德”在于能够形成集体的“神圣的约定”,这是一种“既利己,又利他”或“利他才能利己”的道德伦理。

(二)庙宇空间:结构与反结构

在村落共同体中,人与人、家族与家族之间有交流、沟通与合作,必然也会存在竞争、冲突乃至暴力。杜赞奇在《文化、权力与国家》中说:“庙不仅是村会的祭祀中心,而且具有更深远的意义;它将暗中竞争的各个集团召集一处使其为了共同的生存而采取某种合作。”[10]

A家和B家本是邻居,也是某村的两个大家族,后因A家起房子挡了B家风水,两家闹得不可开交。九月初九是该村一年一度庙会,按照村里的老规矩要求两家带头组成委员会负责庙会相关事宜。考虑集体压力和现实利益(庙会的筹办往往是家族显示自身权力的重要契机),最终在集体的撮合下两家讲和,搁置争议,同心协力,化干戈为玉帛。在这里,庙宇这个神圣与世俗交织的空间成为修复裂痕的舞台,它规范着人与人之间的责任和义务,并让责任和义务通过神性发挥效力。

通常庙宇主要通过两种途径修补断裂的社会结构和调和村落关系,一是向神灵诉说。村民通过燃香点烛、诵经祈祷让神佛闻到香味、让神佛见到光亮,知道祭拜自己的人心地虔诚,光明正大,毫无隐瞒,从而让神给予福佑、赐予福佑和庇护来缓解心中的郁结和不快,达到心境的和谐与平衡;二是混合型的仪式活动——庙会。定期举办的庙会涉及的是人与人、家族与家族之间的分工合作。庙会中的放鞭炮、上香、聚餐,在典礼的热闹与喧哗中,一方面,缓解阵痛,使社会恢复到和谐结构的状态,加强了村落的凝聚力;另一方面,仪式更新与巩固庙宇的生命力,使庙宇神圣空间的生命力和灵力不断更新、稳定和长久。这个神圣空间就像阿赞德人的巫术、神谕与魔法。

图2 神、人、盟约在庙宇空间中的互动关系

四、结语:盟约·道德·庙宇

庙宇是马坪村落文化中的特殊符号,从地理位置到村落的故事讲述,从观念体系到行为活动,人们均赋予庙宇空间以神性。而神圣性的深化和巩固是通过围绕着庙宇开展一系列活动实现的,从集资建庙、修建功德碑到举办庙会,看似歌颂的是神力(神之德行),实质崇敬的是人力(集体力和人伦秩序)。“神不过是物质形式人格化和结晶化了的集体力。归根结底,信仰者崇拜的是社会;神对于人的至高无上,其实就是群体对于其成员的至高无上。”[9]412-418维系这种神圣力量靠的是人们信仰中关于善的回报和恶的惩戒。

庙宇是地理空间存在“物”,一花一世界,一物一天下,“物”虽小却可以以小见大。“物”是沟通人与神、人与人、人与自然的载体,对物的研究将为人类学中信仰和仪式研究提供全新的视角。“物”的人类学意义在于“去物化”的过程,“物”亦能使“人非”。庙宇的神圣空间混融了神圣与世俗、个人与集体、对与错、善与恶。在宏大的村落图景中,庙宇用集体的神圣力量约定人们的习性,塑造着村落的秩序空间,或隐或现地影响着人们的宇宙观念、世界图式,形成心有他人的等级秩序和道义秩序。天地之间,“庙宇之德”在于形成集体的“神圣的约定”。正所谓:“雄心创业福连绵,天道酬勤在眼前。赌毒贪赃千古恨,焚香拜佛亦徒然!平时处世要忠诚,仁德之家百福臻。放眼当今思往事,天公不负善良人。”⑦

注释:

①马坪乡人口33 523人,主要民族为壮、汉,还有少数瑶、苗族,是一个多民族聚居乡。操桂中壮话、客家话、闽南话、宾阳话、土白话和西南官话。全乡共11个村民委员会,62个自然村(街)。笔者从2013年6月至今,在马坪乡开展阶段性的田野调查,先后走访马坪村、大佃村、新圩村、回龙村、龙头村、新庆村、木堂村、木闷村、木怀村9个村落,并对这些村落的庙宇进行了实地考察。

②来源于马坪乡政府2006年的关于马坪全乡情况普查统计及年鉴简志。

③木堂村甘陈庙的松门与此相同,在这里具有普遍意义。

④[法]路易·杜蒙《阶序人:卡斯特体系及其衍生现象》整合印度学与人类学印度研究的成果,提出洁净与不洁净,以及“阶序”这两个概念,此处引用其对“阶序”(等级)的概念。

⑤资料来源于2013年11月在来宾市象州县马坪乡田野调查中的访谈记录。

⑥资料来源于2013年11月在来宾市象州县马坪乡田野调查中的访谈记录。

⑦取自于马坪新庆村九子洞中一首诗。

[1]维克多·特纳.象征之林:恩登布人仪式散论[M].北京:商务印书馆,2011.

[2]克利福德·格尔兹.尼加拉:十九世纪巴厘剧场国家[M].上海:上海人民出版社,1999.

[3]埃德蒙·利奇.文化与交流[M].上海:上海人民出版社,2000.

[4]葛兰言.古代中国的节庆和歌谣[M].桂林:广西师范大学出版社,2005.

[5]王明珂.英雄祖先与弟兄民族:根基历史的文本与情境[M].北京:中华书局,2009.

[6]克劳德·列维·斯特劳斯.结构人类学:巫术·宗教·艺术·神话[M].北京:文化艺术出版社,1989.

[7]克利福德·格尔兹.文化的解释[M].上海:上海人民出版社,1999.

[8]汤芸.以山川为盟[M].北京:民族出版社,2008:155.

[9]褚建芳.人神之间:云南芒市一个傣族村寨的仪式生活、经济伦理与等级秩序[M].北京:社会科学文献出版社,2005.

[10]杜赞齐.文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村[M].南京:江苏人民出版社,2010.

责任编辑:黄贤忠

The Virtue of Temples and Sacred Agreement——Anthropological Research on the Order of the Village Temple’s Space in Ma Ping,Guangxi

LI Wanwan

(Chinese Department,Guangxi Normal University,Guangxi Guilin 541004,China)

There is a special significance in paying attention to the temple as a sacred space on the study of multi-ethnic village faith interaction in anthropological.In Ma Ping,a township which Han and Zhuang nationalities lived mixed inhabitancy in Lai Bin city,Guangxi,the temple is a representative key of cultural symbol.The practice encompassed the temple implied by a set of spatial cognitions,ethical order and code of conduct.From the angle of anthropological,the viewpoint of this article analyzed the orderly space formed by people and the temple of the village,revealed how temples were endowed with moral attribute as a‘thing’,and how it realized the village three-dimensional consolidation.

temple of virtue;sacred space;secular order;vertical integration

C953

A

1673-8004(2014)03-0006-06

2013-12-24

李婉婉(1989-),女,河南平顶山人,硕士研究生,主要从事宗教人类学和瑶族文化研究。