重庆市高等教育发展现状研究

2014-09-20刘悦

刘 悦

(重庆理工大学经济与贸易学院,重庆 400054)

高等教育的发展有着其内在的逻辑和规律,每个政策的实施所带来的后果都会产生一个持续的连锁反应,会影响到地区经济发展以及收入分配、社会公平等诸多问题,所以对于重庆这样一个发展迅速的年轻直辖市来说,对高等教育问题的关注具有很强的现实意义。

在20世纪90年代初,重庆市共有高校20所,在校生人数不超过5万人,到1997年重庆直辖时,高校在校生人数也只有8.7万。直辖以后,伴随着中国高等教育跨越式发展的大潮,重庆市的高等教育规模不断扩大、质量不断提升,极大地改变了重庆市高等教育的面貌。截至2011年,全市共有普通高校59所,在校生人数达到57万人,专职教师数33110人。此外,高等教育的规模、内部结构,与社会经济发展、资源环境限制、政策、观念交互影响与作用,地方经济的发展支持了高等教育的发展,同时高等教育与之相关的诸多问题如人力资本、教育公平等也在影响着地方经济的发展。本文从重庆市高等教育的规模和结构进行横向和纵向的对比和分析,既能够明晰重庆市高等教育的发展速度,又能够发现其与全国和东部发达地区高等教育之间的差距。

一、重庆市高等教育规模

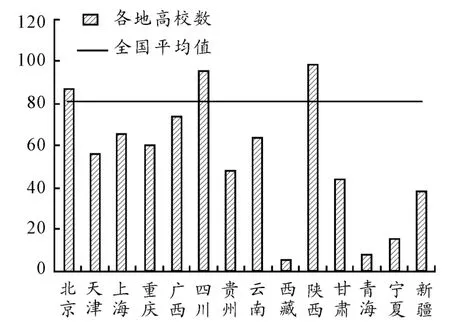

在“扩招”之前,重庆市的高等教育规模与全国一样,处于发展比较缓慢的时期。1999年,中共中央、国务院出台了《关于深化教育改革,全面推行素质教育的决定》后,原国家计划发展委员会和教育部联合发出了中国高等教育开始扩招的重要决策,此次扩招一直持续到现在,对我国高等教育的发展起了深远的影响。而正是在这之后重庆的高等教育发展同全国一样进入了突飞猛进的阶段。从图1就可以看到,整个20世纪90年代重庆市高校的数量都在20所左右,到了2001年起,重庆市的高校数量增长的步伐开始加快,以每年超过15%的速度增加,经过十余年的快速发展,重庆市普通高等学校数量增加到了59所,但是这与全国平均水平和其他直辖市仍然有一定的差距(如图2)。

图2 2011年全国部分地区普通高等学校数

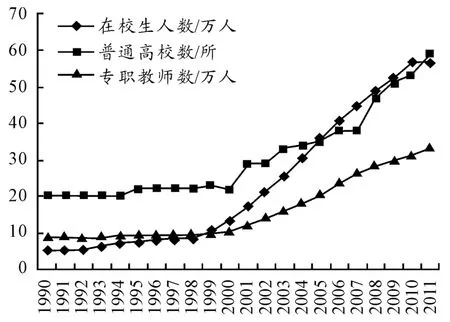

除了学校数量的增加,高等教育的迅速发展还体现在在校生人数的扩张和高校师资队伍壮大(如图3)。

图3 1990—2011重庆市高等教育发展状况

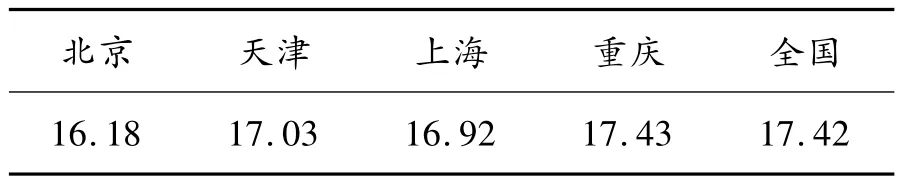

图3显示,1990年至2011年,重庆市普通高校在校生人数从49331人上升到567813人,扩大了10多倍。与此同时,普通高校的数量从1990年的20所上升到2011年59所,增加了近两倍;高校的规模普遍扩大,1990年每个高校平均在校生人数为2467人,而到了2011年,该数目变成了9624人。其原因来自两个方面:一是由于几乎每所高校都扩大了招生规模,二是院校合并。比如2002年四川畜牧兽医学院合并入西南农业大学,而后西南农业大学与西南师范大学合并成西南大学,学生人数超过5万人,成为一个规模庞大的学校。另外还有渝州大学与重庆商学院合并,重庆建筑大学和建筑专科学校并入重庆大学。高校合并的大潮使得高校综合实力增强的同时,也使得学校的定位模糊,管理成本上升。另外,高校规模快速扩张产生了一个严重的问题——师生比的不断扩大。从图3中可以看到,专业教师增加的速度远远低于学生增加的速度,其结果就是在20世纪90年代初期,平均每个教师只需要负担6个左右的学生,而到了2011年每个教师要负担近18个学生,这个数字在所有直辖市中是最高的,且超过了全国平均数(见表1)。1999年教育部在《关于新时期加强高等学校教师队伍建设》中指出,高等学校平均生师比应该达到14∶1。事实上,全国的生师比都超过了教育部规定的数目。高等学校专任教师的缺乏成了全国高校快速扩张之后的普遍问题。

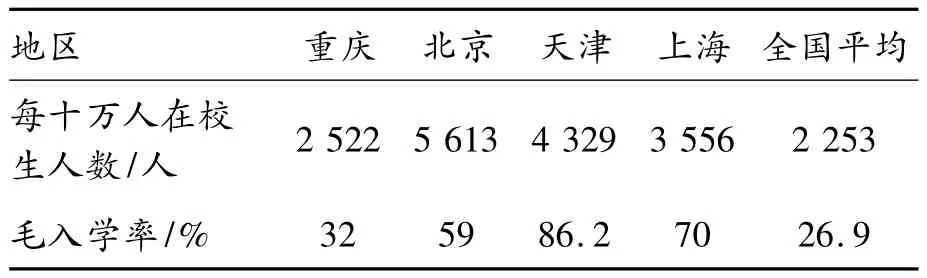

单一地比较学校数目和在校生人数,忽略了地区之间的人口差异。高等教育的规模扩张,使得更多的人有机会接受高等教育,从而提高劳动者的普遍素质,也就是说我们想考察的是高等教育在国民中的普及程度。国际上一般使用毛入学率和每十万人在校生数目来表示高等教育的普及程度以及进行规模比较。本文也采用这两个指标来将重庆市和其他直辖市进行对比(如表2)。

表1 平均一个教师负担学生数 人

表2 全国部分地区每十万人在校生人数和毛入学率

每十万人在校生数目剔除了人口的因素,能够相对准确地表示一个地区的高等教育水平。在重庆,平均大约有四十分之一的人口是高等学校在校生,说明重庆人力资本的后备还是比较丰富的,但相对于其他直辖市来说,也存在着一定的距离。北京的这一指标是最高的,但其毛入学率并不算最高,应该与北京高校数量较多、外地来北京求学的大学生较多有关。

毛入学率表示适龄人口中接受高等教育的比例,从表2可以看出重庆市的毛入学率为32%,超过全国平均值。根据美国教育学家马丁·特罗的表述:一个国家只有15%以下的适龄人群接受高等教育,则该国的高等教育处于精英教育阶段;如果能够为15%至50%的适龄人口提供高等教育的机会,即标志这个国家高等教育从精英教育进入到大众教育;当国家超过50%的适龄人口能够接受高等教育,则说明该国的高等教育进入普及化的阶段。以上数据标志着重庆市已经进入了高等教育大众化的阶段。但是也应该看到,重庆市的毛入学率与其他直辖市相比还存在着一定的差距,其他直辖市的高等教育已经进入了普及化阶段。

二、重庆市高等教育结构现状

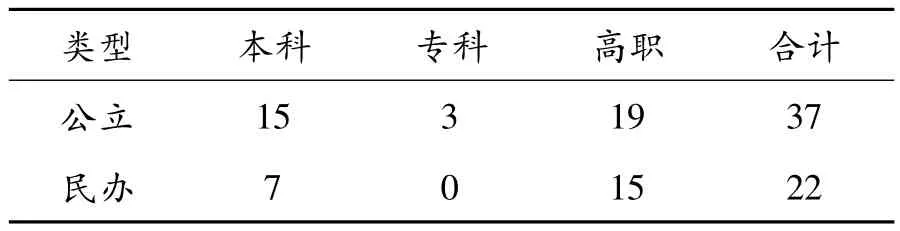

2011年全市共有高等学校66所,其中59所为普通高校,3所军队院校,4所成人高校。重庆市普通高等学校以公立大学为主,占62%(见表3),而民办高校中有7所属于挂靠在公立大学的独立学院。总的来说,公立大学无论是在学校数目、招生规模、办学层次以及学校知名度等各方面都要优于民办高校,不同的办学主体存在着不均衡的情况。

表3 重庆市普通高校类型 所

另外,高校在地区分布上也存在着不均衡的情况。主城区高等院校有45所,一小时经济圈有15所,而“两翼”只有4所高等院校,见表4。高等院校的存在可以为当地创造更多的消费,特别是职业院校与当地的政府和企业合作更为密切,也就是说高校能够为所在地的经济创造更好的发展条件。从国外的经验来看,国外有许多大学都建在郊区或者比较偏远的小镇,这样大学本身的发展不会受到城市发展的影响,能够处于一种相对独立的状态。

表4 2011年重庆市高等教育地区分布 所

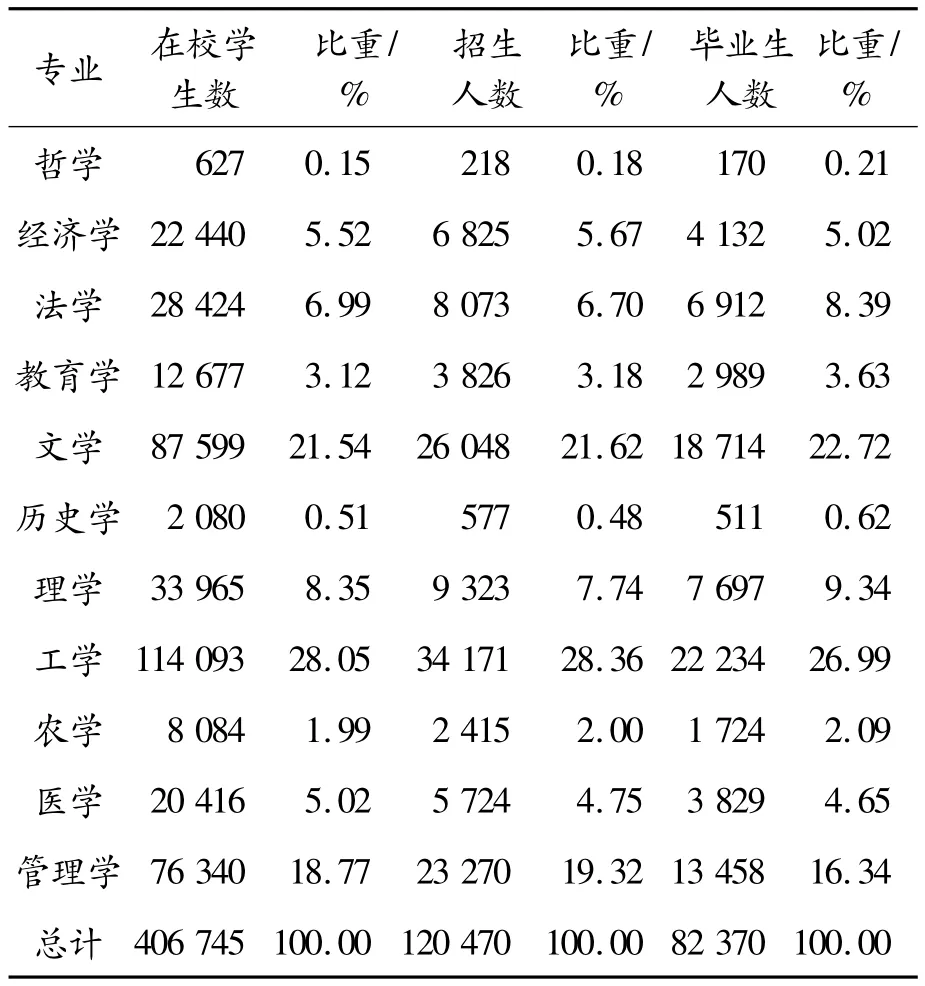

重庆市的高校要发挥对经济的带动作用,一个重要的途径就是人力资本能够满足经济发展的要求。这个“满足”包括两个方面,一个是数量上能够适应经济的需求,更重要的是学科结构要与经济发展结构相匹配[9]。从总体上来看(见表5),重庆市普通高等院校文科学生数量要多于理工科学生数量。重庆是一个重工业城市,其未来产业规划主要以电子信息、汽车、装备制造等为主导产业,这都需要大量的理工科高级人才。另外,农学的学生比例非常低,对于一个大城市带大农村的直辖市,拥有高等学历的农业人才培养比例较小,无疑限制了农业和农村经济的发展。从招生的角度来说,经济学、管理学这些热门学科的招生比例在不断扩大,同时由于学科性质的原因,几乎所有的学校都开设了经济管理专业,这无疑加重了经管专业学生就业的难度。另外,近年来工学医学等专业的招生比例略有上升,适应了重庆制造业发展迅速这一需求。同时,我们也看到一些基础性的学科和冷门学科(如理学、历史、文学、农学等学科)招生比重在降低。

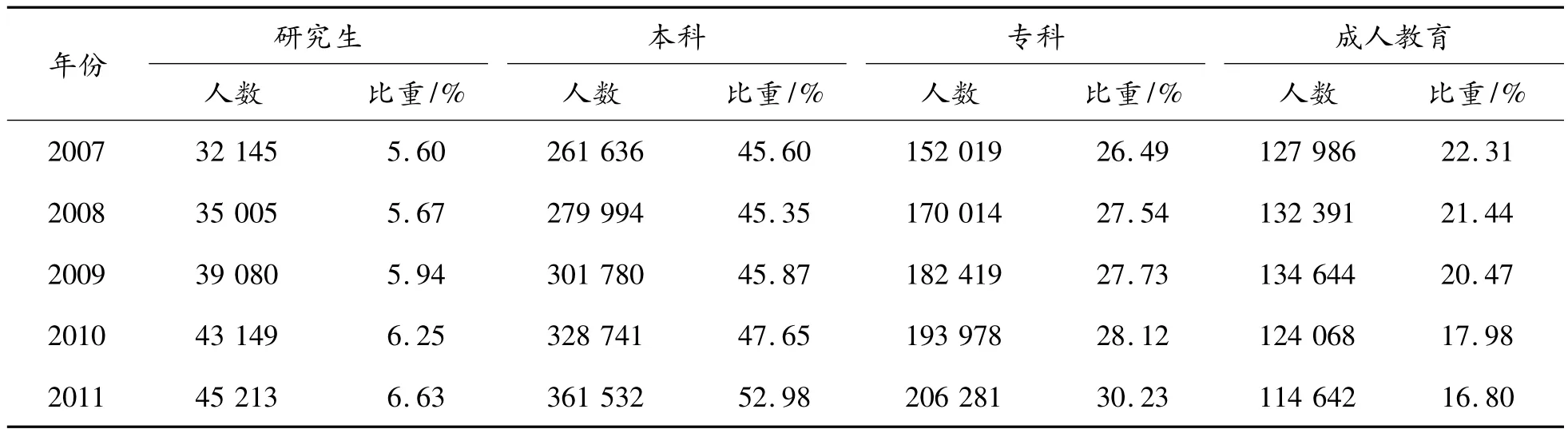

在高等教育迅速发展过程中,重庆市的高等教育层次也不断提升。在不断扩张的高等教育办学规模下,研究生、本科、专科的招生人数和所占比例均有所增加。其中研究生在校生人数增长最快,以平均每年8%的速度增加。到2011年,研究生占普通高校在校生人数的7.9%,而全国平均水平为16.48%。成人教育的规模在普通高校招生规模扩张的同时出现萎缩,招生的人数减少,可能与更多的适龄人口能够获得相应的普通高等教育机会有关(见表6)。

表5 2011年重庆市普通高校分科学生数

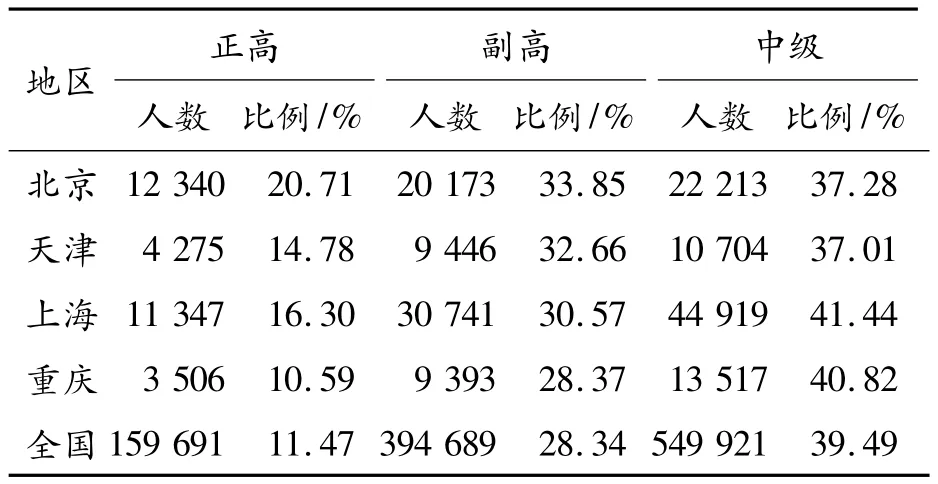

清华大学前校长梅贻琦曾说过“大学者,非大楼也,乃大师也”,点出了高水平的教师在大学中的重要地位。重庆市拥有教授3506人,只占到全部专任教师的10.59%。这一水平无论是数量还是比例都低于全国平均水平,更远远低于其他直辖市(见表7),教师队伍建设远远落后于高校规模的扩张。

表6 重庆市高等教育在校生分布

表7 2011年全国部分地区普通高校教师结构

三、结论及政策建议

1997年直辖以来,重庆市高等教育规模快速扩大,结构调整不断推进,综合实力逐步增强,对地区经济发展和社会进步起到了重要的作用。但是,重庆市高等教育与其他经济发达地区之间的差距还比较大,师资队伍建设落后于招生规模;区域差异明显,“两翼”地区高等教育发展迟缓;学科结构不合理,一味地发展热门专业,专业建设差异化程度不高,涉农专业的学生人数较少,对于重庆大城市带大农村经济的发展“带动”作用比较有限。对此,提出如下建议:首先,进一步加大对高等教育的投入,提高高校的硬件水平和师资水平。其次,推进高等教育学科结构调整,加强学科建设,突出专业优势。最后,加强校地合作与交流,使得高等教育的结构符合地方经济发展和产业结构的要求,高等教育与地方发展相互促进[10]。

[1]刘尧.我国高等教育发展的现状、问题及趋势[J].教育与现代,2009(3).

[2]刘尧.农村知识贫困与农村高等教育[J].清华大学教育研究,2002(5).

[3]邱家洪.重庆高等教育结构的优化与质量保证[J].教育评论,2009(5).

[4]辛俊卿.我国高等教育现状及各地区高等教育综合实力的实证研究[D].北京:中国人民大学,2012.

[5]赵彦志,我国高等教育生产率增长、技术进步与效率变化[J].财经问题研究,2011(6).

[6]张雪健,裴必达.高等学校规模分析[J].企业技术开发,2010(9).

[7]Jürgen Enders.Higher education,internationalisation,and the nation-state:Recent developments and challenges to governance theory[J].Higher Education,2004,47(1).

[8]Simon Marginson.Dynamics of National and Global Competition in Higher Education[J].Higher Education,2006,52(1).

[9]陈晋玲.我国高等教育、产业结构高级化与经济增长的VEC模型分析[J].武汉理工大学学报:社会科学版,2012(3).

[10]吉杲,易忠.重庆市高等教育与两江新区协作体系研究[J].重庆理工大学学报:社会科学,2012(4).