佩雷尔曼新修辞学的论式系统*

2014-09-19武宏志

李 杨 武宏志

(1.中南财经政法大学法学院,湖北武汉 430073;2.延安大学21世纪新逻辑研究院,陕西延安 716000)

佩雷尔曼新修辞学的论式系统*

李 杨1武宏志2

(1.中南财经政法大学法学院,湖北武汉 430073;2.延安大学21世纪新逻辑研究院,陕西延安 716000)

佩雷尔曼新修辞学恢复了古典论式理论的荣耀。新修辞学论式系统是对不确定条件下推理形式的分析,虽然这些推理形式是实践中不可或缺的,但笛卡尔时代以来一直被逻辑学家和知识理论家所忽视。论式是新修辞学论辩理论的核心。在新修辞学的论式系统里,亚里士多德“更可取的”topoi被用作与价值和价值层级相关联的推理前提——论证的出发点,因而与涉及推理形式的其他辩证推理发挥不同功能。新修辞学的论式在论辩中既生成说服力,也展现合理性;既与听众及其文化环境相联系,也通过论式的相反形式与论辩攻防相联系。新修辞学的论式,尤其是“准逻辑”论式与法律论证关系密切,对法律论证的辨识、结构分析、论证构建和批评有重要意义。

佩雷尔曼 新修辞学 topoi loci 论式 法律论证

论式①理论于上世纪50年代在修辞学和逻辑学领域几乎同步开始复兴。②佩雷尔曼和提泰卡的《新修辞学》(1958)以三分之二的篇幅阐述了耗费十年之功获得的法语文化中使用的十几类论式。以论辩技术(论式)为中心的新修辞学对美国大学修辞与演讲交流系科的学者影响甚大。1982年佩雷尔曼又专门为英语读者创作了《新修辞学》的“迷你版”——《修辞王国》,进一步精炼了该论式系统。但是,《新修辞学》出版20余年后(1979),提泰卡对于他们的具体论式很少得到关注和研究表示失望。的确,《新修辞学》对“实践推理”的描述是新修辞学理论中唯一备受忽视的部分。事实上,正如沃尼克和克莱恩指出的,论式的分类系统特别重要,因为它给我们提供了论式运作的修辞学说明。在新修辞学之前,人们用以描述推论模式的术语限于形式逻辑的模式(比如直言、选言和假言三段论)和标准归纳推理的分类(类比、概括、因果和迹象),而佩雷尔曼和提泰卡提供了更丰富的描述推理结构的语汇。[1]P1-2

一、作为新修辞学论辩理论核心的论式

佩雷尔曼对正义本质的研究发现,有一个问题是躲不过去的:关于价值的推理依靠怎样的过程而进行?因为在没有理解如何做出赞成或反对哪种价值的“论证”的情况下,人们不可能达到关于正义或任何其他价值如何与其对立面区别开来的清晰结论。主流哲学和逻辑系统并没有提供对此问题令人满意的回答。《修辞学王国》继续《新修辞学》开辟的思想路线,用简明的形式表达了佩雷尔曼和提泰卡的主要发现以及佩雷尔曼后来的一些观察。如果所要求的合理性(reasonableness)不是以合乎形式逻辑的方式现身的,那它是如何呈现的?当人们谈论“通情达理的人”或“排除合理怀疑”时,其中的“合理”是何意思?[2]P7-9佩雷尔曼的论辩理论(argumentation theory)让我们明白了论证者如何发展论证,论证的批评家如何从价值为中心的视角分析论证,而论辩技术或论式作为一种不同于分析性推理的辩证推理便是呈现合理性的手段。

“辩证推理”和“听众”是佩雷尔曼论辩理论的两大支柱,“新修辞学”之命名与此密切相关。佩雷尔曼之所以没有用dialectic(辩证法)命名自己的理论有两个原因:一是他所理解的辩证法这个词与辩证推理密切联系,但也存在黑格尔和马克思意义上的辩证法,为不至误解而弃用辩证法这个称呼;二是论辩研究将导致一种补充形式逻辑学科的发展,为了强调这些推理总是向听众论说,以赢得他们对某一提出的论点的赞同,所以他宁愿将这种研究论辩的学科称作“新修辞学”。[3]P287-289佩雷尔曼还指出,将论辩理论和修辞学聚合起来但又没有采取非形式逻辑(informal logic)的方式,是因为听众重要性的缘故,也因为在当今对论辩感兴趣的那些年轻形式逻辑学家眼中,③“修辞学”这个词依然有贬义。[4]P193

新修辞学的“论辩技术”就是辩证推理的现代形式。新修辞学本质上是一种以推论技术为研究对象的论辩理论,这种技术旨在激发或加强人的心灵赞成或同意那些向它们提出的论点。它也考察论证的出发点、论证展开的条件以及由这种展开所产生的效果。在某种意义上,这个界定既指明了新修辞学是古典修辞学的继续,也揭示了它与古典修辞学的不同。[5]P808佩雷尔曼新修辞学提出的普遍听众和特殊听众的区别,实际上是将修辞的说服性与推理的规范性结合起来,因为普遍听众被解释为合理性的化身,因而成为推理的评价标准。论辩的目的是使听众从同意前提向同意结论运动。论辩总是从听众接受的前提开始,如果演说面向非专业听众,那么就要诉求常识、普通原则、共同价值以及常见的loci(常理)。

新修辞学的论辩技术或论式源于亚里士多德的辩证推理或topoi。佩雷尔曼认为,要完美地定义和定位修辞学,必须澄清它与辩证法的关系。亚里士多德不仅是形式逻辑之父,也是论辩理论之父。《工具论》区分了分析的推理和辩证的推理。《前分析篇》和《后分析篇》研究分析的推理,哲学史将这一研究看作是形式逻辑的基础。但是,现代逻辑学家眼里全然没有《论题篇》、《辩谬篇》和《修辞术》中研究的辩证推理和修辞式推理(enthymeme),因为他们未能看出后一工作的重要性。[6]P1在前一工作中,亚里士多德研究了有效推论的形式,特别是三段论;它允许我们在给定某些假设的情况下,从其必然推出一个结论,这一点是由其纯粹的形式来保证的,与推论的内容无涉。由于分析性推理之“真”是命题的特性,独立于个人意见,因而是演证的(demonstrative)、与个人无关的。然而,辩证推理却不是这样。它的前提是由普遍接受的意见(被所有人、大多数人或最著名的以及其中的杰出人士接受的前提)构成的。在某些情况下,被普遍接受的是“很可能的”。当然,这种“很可能的”不能与可计算的概率相混淆。相反,“一般说来可接受的”或“可接受的”(eulogos)这个词的意思是定性的,它极为接近“合情理的”(reasonable)而非“很可能的”(probable)意思。辩证推理从这些普遍接受的意见开始,其目的是获得对可能有争议的其他观点的接受。因此,它瞄准说服或信服。然而,辩证推理并不是由有效而强制的推论系列组成的,它们只是提出或多或少有力的、令人信服的但永不是纯形式的论证。一种说服性论证不像分析性推理过程,它是说服目标听众的,它因影响某个人的心灵而获得其价值,因而辩证推理不能是与个人无关的。因此,有必要清晰区别分析的和辩证的推理。前者处理真,后者处理可辩护的或有理由的(justifiable)意见。每一思维领域要求不同的论说类型。在数学家看来,仅仅满足合情理的论证是不恰当的;同样,要求雄辩家提供科学证明也是不合适的。[6]P2-3

亚里士多德《论题篇》考察辩证法时将修辞学和辩证法对立起来,但在《修辞术》中却把修辞学视为辩证法的对应物。在他看来,辩证法涉及个体之间的争议或讨论所使用的论证,修辞学关心演说家在向聚集在公共广场的一群人(既无专业知识,又无跟随冗长论证链的能力)发表演说时所用的技术,而新修辞学关心向任何类型的听众表达的演说。听众可能是聚集在公共广场的一群人,也许是凑在一块的专业人士,可以是某一孤家寡人,或许是全人类,它甚至可能是在私人沉思的情况下或现在所谓的“自我交流”(intrapersonal communication)中,审查向自己诉说的论证。新修辞学旨在研究非演证性论说,对推理的分析不限于形式正确的推论或有概率等级的机械演算。作为新修辞学或辩证法的新论辩理论,容纳以说服(persuasion)和确信(conviction)为目标的所有论说,无论听众是谁,论说的题材为何。论辩的一般性研究依听众的类型和学科特性具体化为法学的或哲学的逻辑,这是新修辞学对法律或哲学的具体应用。当然,新修辞学并不限于实践领域,对于那些关心在我们的理论中选择定义、模型、类比以及为适应我们的探究领域而精心设计一种合适语言之重要性的人们来说,新修辞学也处于理论问题的中心地位。在此意义上,论辩的角色可以和实践理性相结合。在我们承认实践理性起作用的所有领域,甚至当我们关心理论难题的解决时,论辩都担当基本的角色。[6]P5-8但是,现代逻辑犯了与拉谟斯同样的错误——忽视了辩证推理。佩雷尔曼强烈谴责拉谟斯抛弃了亚里士多德对分析性论证和辩证性论证的区分,使古典修辞学逐渐成为修辞格的修辞学,导致了修辞学“从恶化到死亡的退步”。如果我们把逻辑构想为对所有样式的推理之研究,那么,类似于亚里士多德辩证推理的论辩理论当然应该与形式逻辑所发展的演证理论并肩而立。因而新修辞学的研究领域放大和扩展了亚里士多德的工作,是对形式推理之外的各种推理或论证及其表达条件的研究。[6]P2-4

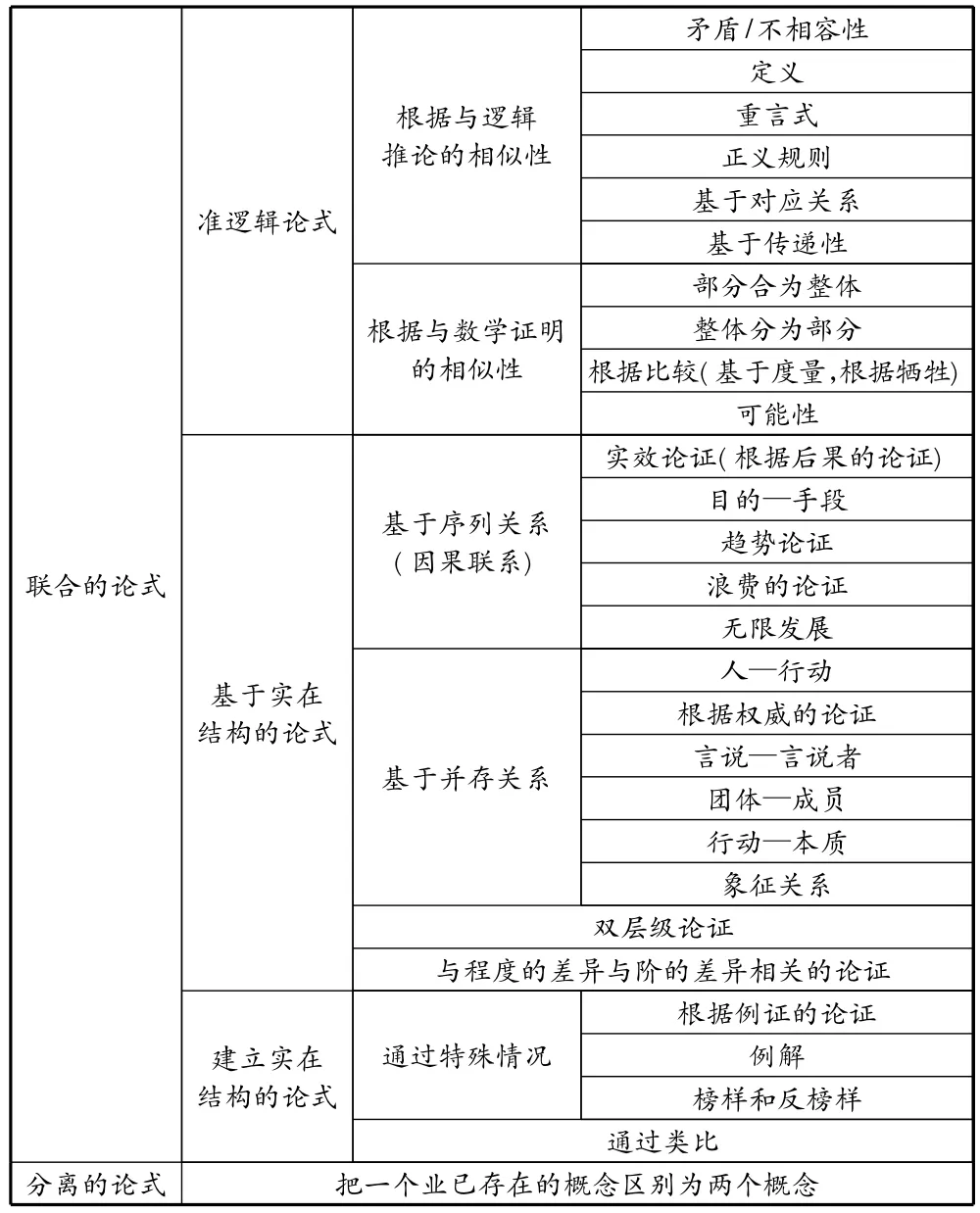

《修辞王国》关于论证的看法(也是新修辞学的主要看法)可以概括为6个方面:1.论辩不是按照形式演绎与归纳的形式和规则进行的,而是非形式地进行的;2.论证总是向听众言说的(也许是论证者本人),目的是激发或增强那些听众对所表达论点的坚持;3.要成功说服听众,必须从听众认为是可接受的那种前提开始论证;4.论证活动总是包括某些程序,它们使观念和价值在演说之听众的心中具体存在(presence,法语的意思是被制造的现在);5.在论证中,模糊性总体上永远不可避免,因为不得不使用的语言在某种程度上是必然歧义的,可利用的语词常常允许一个以上的解释;6.概念的关系(关联)和态度是由彼此不同的言语技术创造和消解的,这些技术主要包括:(1)准逻辑论证,其合理性来自与形式推理模式的相似性;(2)基于实在结构的论证;(3)基于例证、例解和模范的论证,它们都蕴含和代表支配性规则、规律或原则的运作;(4)通过将一个思想(theme)与另一个phoros联系起来而澄清这个思想,比如在类比或隐喻中;(5)通过将一个概念的某些性质从其中分离或孤立出来的过程,使得原来的概念被当作是没有可反对的性质或不相容的性质,这是分离的论辩技术;(6)概念或价值的增扩或缩限;(7)利用概念或论证的特殊次序产生某种影响。[2]P10-11

二、作为论辩出发点的古典loci的新应用

拉丁文locus和loci源于希腊文topos和topoi,与一系列现代英语单词相对应:place,territory,locality,neighborhood;position,point;aim point;site;seat,rank,position;soldier’s post;quarters;category;book passage,topic;part of the body;female genitals;ground of proof。西塞罗有时将 topos译为locus,有时又译为sedes或nota(属性)。公元1世纪,昆体良确定为sedes argumentorum与loci argumentorum,即辩证所常遇见之处。[7]P278曼金在研究西塞罗的一本新著(附录3)中区分了西塞罗所使用的loci的三种含义。第一种用法来自专业修辞学,指标准的、与争点知识和范畴相联系的各领域的“现成的论据”,能在手册一览表中找到的“说服的手段”。由于它们并不专属于特殊案件,因而能适用于特定类型(如一级绑架案)的任何案件;或者,它们有“道义的”或“同情的”功能,适用于一个以上(任何涉及无助的受害人)的案件类型。此类 loci有时称作 loci communes(共同的论据)。第二种用法是帮助一个演说家自己设计其所有论证的抽象论证模式,无论手头的主题内容、议题或目标是什么。这是亚里士多德所谓的topoi方法的一个版本。第三种用法初看起来似乎与专业修辞学的“现成的论据”(第一种用法)相同,但实际上有两个主要差异:其一,它的内容涉及更广阔的题材变化,其中很多一部分来自一直被哲学家独占的领域,就此而言,它们不仅关涉早期(分裂前的)智者的演说,而且可能以此为基础;其二,这些loci的逻辑结构要被“发现”,在手册里找不到它们,而要通过哲学手段、新学园争点版本或者亚里士多德和安东尼乌斯的“topoi方法”才可获得。[8]P331-332

总的来说,topos,sedes和locus这些语词在论述逻辑、修辞学和记忆术的文献中使用,基本上指大脑中的定位,它以有序系统为手段,具有可存取功能,就如通过程序使用路由系统在计算机的“记忆”(内存)中检索、归并和辨别信息一样,也像邮政地址或图书馆的书架标记。[9]P33在古代,loci是将论证或论据归类的一些类目或标题,因而被定义为论证或论据的仓库。在亚里士多德那里就有共同或一般loci和特殊loci(common topics和special topics)的区分。起初,共同的loci以极大的普遍性为特征,可在所有环境中使用。可是,修辞学的退化以及逻辑学对loci研究兴味索然,导致loci变成常理或现成的论据(commonplace),甚至近代的“集句”。昆体良曾反对这种滥用,但收效甚微。Loci一语逐渐意指维科所谓的“演说的主题”(oratorical themes),而与亚里士多德《论题篇》处理的题材大为不同。《论题篇》论述的是与偶性、属、特性、定义、相同等相联系的topoi或loci。它们可作为辩证三段论或修辞三段论的前提。不过,佩雷尔曼的方法有所不同。首先,他不希望自己的视界受到任何特殊形而上学系统的束缚;其次,他仅仅将loci概念应用于能成为价值和价值层级之基础的一般性质的前提,只限于考虑亚里士多德在与偶性相关的loci题目下所考察的那类“更可取的”loci,它形成最为一般的前提,实际上常常是隐含的。这些loci在我们所做的大多数选择性证明(justification)的过程中发挥作用。佩雷尔曼将两种意见加以对照:表达已知的或假定的实在之思想与那些表达偏好(价值或层级)或指示什么是更可取的思想。[10]P83-85,93更可取的loci起着类似于假设的作用。在这种情况下,一般loci是关于在任何环境中都假定有较高价值之物的肯定,特殊loci是关于特殊环境中更可取事物的。一般loci主要有量和质的loci,还有次序的、存在的、本质的和人的 loci。[6]P26

佩雷尔曼将古典loci理解为论证前提的一种类型。听众接受的前提构成论辩的出发点。当一个言说者想要建立价值、价值层级或强化他所获得的赞同时,可以诉求具有很一般性质的前提——loci。量的loci肯定由于数量的理由一个事物比另一个更好。在很多情况下,一个与量相关的locus构成一个大前提。亚里士多德《论题篇》(117a,16-17,33-34)曾提到,数目上更大的善比更少的善更值得选择;在一切时候或多数时候,更有用的东西就更值得选择,比如公正和节制比勇敢更值得选择,因为前两者总是有用的,后者只是偶尔有用。这是在陈述量的一般loci。如果我们把某事物看作是独一无二的、珍稀的、不可替代的或者永远不可能再发生,将这些特性当作是偏爱它的理由提出来,我们就是在陈述质的一般loci。次序的一般loci肯定在先者优越于在后者;有时原因、原则、目标具有优越性;规律和原则对事实、具体具有优越性,因为具体似乎是规律或原则的应用。原因是结果的证明,因而原因优越于结果。存在的一般loci肯定存在的、实际的、真实的东西优于只是可能的、偶发的或不可能的东西。本质的一般loci表明,最佳代表属之本质的个体具有优越性。我们比较具体的个体,将展示所有兔子性质的那只兔子称作“纯兔”。[10]P30人的loci意味着与人的尊严和自主性相关联之物的优越性。

由此可以看出,佩雷尔曼利用loci解决论证的前提问题,解决论证出发点之中与价值、价值层级相关联的那些前提对听众的可接受性问题。这与现代论式研究者利用loci解决论证的推理形式问题大为不同。这也是为什么佩雷尔曼分开讨论loci和论式(论辩技术)的缘故。

三、作为生成说服力和合理性之论辩技术的论式系统

新修辞学的论式系统有三个明显特征。第一,论式是被实际使用的论证,有充分的经验基础。沃尼克认为,新修辞学的论式研究包括3个经验维度:被广泛使用的论证是为了增强听众认同让他们同意的论点而提出的;关注所使用论证的领域特异性(field specificity);可辨识的论式类型的目录后来影响了很多对各种语境中所使用的论式的研究。认真考虑论式及其使用,研究和归类各种语境和学科里的论证结构模式,是支持新修辞学认识论完整性的经验手段之一。这些论证结构模式构成一种扩展的论式系统的基础,可用于研究当代社会的大量论证实践。[11]P23-25第二,论式有深厚的文化根基。佩雷尔曼所收集的论式源于欧洲文化语境,尤其是法语界的“本土的”论证。这些论证依赖那些语境之文化所具有的价值、信念和假设,因而起着非常普遍的作用。佩雷尔曼认为,听众接受观点的模式和“普遍听众”的属性与使用论式的那种文化息息相关;每一文化都有自己关于真实、真理和客观有效的概念。[10]P33新修辞学的研究表明,论式并不扎根于通常的逻辑架构,而是依赖其他专属于在社会语境中发生的情境性惯例。[11]P27论证者构想的听众的文化和认知素质由论式加以开发。论式本身是关于从已接受前提形成新信念之方式的不同的文化信念,因而论式本身也是关于论证的“常理”。正是论式本身的可辨认性(recognizability)赋予论证说服力量,因为论证者和听众彼此参与一种共同文化。通过拒斥去历史或去文化的证明,凸显了论式的佩雷尔曼模型与证明的笛卡尔模型的对立。在佩雷尔曼看来,论证是一种文化上的建构活动,由于其推论是被具有共同文化的论证者及其听众的共同体承认的,因而论式的运作是修辞性的。这种对论证的推论结构和其文化境遇的关注,表明佩雷尔曼的理论结合了论证研究的逻辑路向与修辞学路向。研究论式是为了搞清它们对预期的特殊听众的效果,而当一个演说家做出有关如何使用特殊论式的判断时,常常也涉及到普遍听众,因而论辩理论家应该考察论式恰当地应用于相关特殊听众和普遍听众的条件。[1]对两个论式系统(亚里士多德《修辞术》中的28种论式和佩雷尔曼新修辞学中的13种论式)的比较也揭示了公元前4世纪的希腊人所使用的推论和20世纪西方社会使用的论证形式有突出差异。比如,与亚里士多德时代的推理不同,后启蒙时代的论证强调统计概率和正义规则,不信任根据传统的论证。[12]P115-119第三,这一论式系统主要是描述性的。这一特征也是几乎所有研究论式的修辞理论的共性。该论式系统代表现代论说——演讲、论文、小册子、文学作品和其他来源中使用的论证式样。《新修辞学》三分之二的篇幅用于描述和举例说明这些论式,《修辞学王国》也接近这样的比例(占了162页中的89页)。

虽然亚里士多德没有以逻辑的精确方式模型化修辞的论式,甚至佩雷尔曼和黑斯廷斯也仅仅给出了粗糙的、实用的说明,而非十分精确和成熟的形式解释,不过,论式的有用性以及它在研究日常论辩方面的潜在价值却非常明显。对论证分析家、修辞批评家和其他对论辩实践的修辞学研究感兴趣的学者来说,新修辞学的论式系统是有价值的资源。[1]P11《新修辞学》对特殊时空和历史语境中的论证之情境性的重视,对作为该语境之构成部分的听众重要性的看重,影响了非形式逻辑开始注意围绕逻辑论证抽象文本的听众和论证目的。[13]P28-29当然,论辩理论家对佩雷尔曼的论式理论提出了一些批评。例如,语用——辩证学派指出它有4个方面的局限:第一,佩雷尔曼没有严格区分论式中的形式与内容,它们(以及语境)在新修辞学的论式系统中被“融化了”,因而能否对论式做出精确而可靠的解释令人怀疑,因为很可能一个听众(解释者)在那些论证中看到某一论式,而另一个听众却看见了不同的论式。第二,论式需要重构。论式本身是用日常语言和普通说话方式的句法表达的。为了辨识某一特殊论式的实例,一个论证常常可能要按照合适的形式被重述或“重构”,特别是准逻辑论证,只能通过重构和归约才能与其子形式(不相容、同一、对应性、传递性等等)联系起来。在许多情况下,解释者必须考虑论证词项的数量以及它们的相互关系,以便确定所涉及的准逻辑论证的类型。第三,佩雷尔曼原来定义和例示的论式缺乏精确性和清晰性。《新修辞学》中的许多例子神秘或费解,论式的描述在结构上相当复杂。由于缺乏辨识不同子论式的清晰例子和标准,是否可能区别这个范畴和另一范畴也成问题。最后,佩雷尔曼没有在经验上为他们的论式系统打好基础。虽然新修辞学的作者耗费十年之功收集来自各领域语篇的论辩例子,但他们的努力还是不充分。因为他们用从各种语境抽象出来的话语片段来解说论式,因而使人担心是否能够系统地排除扰乱该分类系统的因素。[14]P230,253,256还有批评者指出,佩雷尔曼并没有解决论证技术(论式)与听众之间关系的细节,某些技术是对特定的听众有说服力,还是对一般听众有说服力?此外,佩雷尔曼的论式系统描述了人们实际上如何论证,没有告诉人们应该如何论证,这些论式的实例有什么优点或证明力。不过,新的经验研究在某种程度上显示了对佩雷尔曼论式系统辩护的可能性。沃尼克和克莱恩指出,使用佩雷尔曼的系统考察论证,的确不可能分离形式和内容。陈述论证的形式仅仅是构成论式之布的一条经线。形式之外的因素,如概念、loci、层级、功能和论证语境,也必定成为解释和归类论证的相关部分。将一个论证仅仅归约为它的形式特性,会暗中破坏新修辞学的核心目标——重新引入被形式逻辑弃置一旁的文化上可辨识的论证的性质。陈述论证的话语和句法也是构成其意义的另一条纬线。将论证所处的语境与论证者的意图联系起来就可以解决解释方面的大多数问题。因此,形式和内容的融化并不阻止不同解释者对论式的辨认。事实上,英国敦提大学的研究小组已抽象出了佩雷尔曼(1969)论式的基本结构38 个。[15]P217-222虽然《新修辞学》对论式的处理有时确实是不清晰的,但结合《修辞学王国》等其他作品,可以搞清每一论式的特性。沃尼克和克莱恩界定了每一论式的可辨识属性,并用实例加以例解。他们的经验研究证明,对这些属性的精准辨识,能使人们(作为聆听论证的某一文化的成员)辨认和归类实际讨论中所使用的各种论式。这样一来,上述后三个批评就得到一定程度的消解。[1]P4-5

沃尼克和克莱恩进一步研究了新修辞学论式系统的经验基础。1989年冬季由公营广播系统首播的美国电视系列伦理学包括19个小组讨论集。在这个系列中,著名的新闻记者、律师、法官、医生、公司高管和其他公共人物讨论公司收购、政治竞选、出版范围、医学实验和其他实践。在每一个节目中,叙述者向12-17个专家组成的小组提出一系列假设情景,这些专家辩护或证明他们的立场。研究者从中找到622个论证,它们在各领域的分布是:新闻讨论111个,法律讨论118个,医疗讨论126个,政治讨论128个,商业讨论139个(平均124个)。在622个论证中,研究者辨识了1037个论式。它们在各类讨论中的分布也相对平均:新闻讨论216个,法律221个,医疗213个,政治171个,商业216个(平均207个)。由此看来,在各种讨论话题和不同群组中论式的使用是相对均匀的。研究发现,讨论中使用最多的是基于实在结构的论式(41.9%),其中序列的或因果的为22%,共存的关联为12%,象征关系或双层级较少使用(8%)。位列第二的准逻辑论式为37.2%,其中基于对应关系的论证为11%,传递性和划分为12%,定义为9%,矛盾和不相容性有3%,量的论式为2%。建立实在结构的论证仅有16%,其中例证、例解、榜样和反榜样为10%,类比或隐喻是6%。分离的论式仅是4%。研究发现,论式使用的频率在各类讨论里是相对稳定的,比如准逻辑论式在5类推论中的比例是,最低(商业)为33%,最高(法律)为41%。基于实在结构论式的使用也高度一致,最低是39%(商业),最高是43%(医学)。另外,许多论证使用一种以上的论式。622个论证中有231个(22%)论证同时使用两个不同论式,135个论证(13%)使用三个或更多的不同论式。当然,这与佩雷尔曼早先对多种论式联合使用的预见相一致,论式的联合使用可增强论证的力量。[1]P8

辨识自然语篇中的论式难免遇到困难,因为它们依赖文化、语境和听众。其实佩雷尔曼本人早已认识到,论式解释的困难不仅由于语言的歧义性,也因为这一事实:支持论证的跳跃几乎从未被完全地描述。不过,在这一点上,其他论式系统或论证类型学与新修辞学的论式系统是半斤八两。新修辞学论式系统的一个新颖之处是引入了一些新范畴。像双层级、分离以及根据模范和反模范的论证虽然在语篇样本中相对稀少(不超过所用论式的12%),但确实在某些讨论中扮演关键角色。分离用来解决矛盾和不相容,小组辩论采取双层级来证明价值和道德行为。但是,直到最近的教科书和教学法一般还是忽视了它们。[1]P8-9

法律话题讨论是新修辞学的论式的主要应用领域之一。根据沃尼克和克莱恩的研究,我们可以得出新修辞学相关论式在法律话题讨论中的使用比例以及和其他4类话语比较的排位:

法律 排位I.准逻辑论式2.3 3同一、定义、分析性、重言式41.8 1矛盾、不相容性10.0 4传递性、包含、划分10.0 3对应性、正义规则1.8 3 II.基于实在结构的论式17.7 1量、度量、可能性42.3 3序列的关系10.0 4象征关系、双层级、程度和阶的差异23.1 2共存的关系9.1 2 III.建立实在结构的论式1 8.2 5例证2.3 4榜样和反榜样5.5 2例解0.4 5类比和隐喻2.3 4 V.分离5.5 2

不过,真正对法律有意义的是,在法律论证中,特别是法律裁决证明中这些论式的使用情况。而这样的研究进一步扩展为法律活动中一般论式的使用频率研究。这方面已有不少工作,比如麦考密克和萨默斯《解释制定法:一种比较研究》(1991)对英、美、德、法等9国高等法院在裁判过程中使用的法律解释论式进行了考察和比较,概括出11种广泛应用的法律解释论式;非形式逻辑学家沃尔顿也发现有10余种论式对法律论证是很重要的;有欧洲学者按照沃尔顿(1996)确认的论式(26种)考察了欧洲人权法院的判决文本中论式使用的频率。[16]也许,对我国法律活动中使用的论式的经验考察会发现中国文化语境下论式使用的特点,这是一个需要我们探索的新任务。

四、新修辞学论式系统之简释

由于《新修辞学》叙述论式的章节安排并不完全与论式的分类相对应,因而导致研究者在列举佩雷尔曼论式的子类时出现分歧,例如金泡因特纳整理的分类、[17]论证分析软件南洋杉(Araucaria)[18]中所列的论式库与葛拉索等整理的论式分类[19]就不尽相同。

准逻辑论证的说服力源自与已经确立的逻辑或数学的形式推理模式的相似性。准逻辑论证缺乏严格和精确性也许看起来是一个逻辑缺陷,但是,因一个人使用逻辑上有缺陷的论证而指责他,只是在此人宣称要提出一个逻辑演证(demonstration)时才有意义。准逻辑论证不是正确或不正确演证的实例,而是言说者可以在必要时用其他类型的论证予以加强的更强或更弱的论证。[6]P53但是,仔细分析之后会发现,逻辑和论辩之间的差异说明了这些论证的准逻辑本质。逻辑或数学的推理模式与利用预定的工具和明确程序的封闭系统相联系,而准逻辑论证则与服从暂时性和极少使用无歧义语言的开放系统相联系。[20]P49

矛盾的修辞学对应物是不相容(incompatibility)。矛盾是一个命题及其否定的合取,但不相容更为广泛。它可以是同一人在不同时间、地点所做的多个论断、命令或许诺之间的冲突;一个人的言与行不一致;一个人的前后两个行为不一致;可能是一个人对相似的两个人或场合(本该适用同样的要求)提出的不同要求或命令,也可能是同一人接收到来自两个人的不同要求或命令(如双亲对孩子的要求或命令出现冲突)等等,不相容是多样态的语用不一致。当然,在自然语言中,人们可以通过适当的解释消除这种不一致。由定义所确定的同一性关系不是形式有效的,而仅仅是讲话者断定的,因而使用定义的论证都是准逻辑的。在论证中,纯粹的重言式(tautology)几乎不出现。“男孩毕竟是男孩”这一陈述要有意义的话,绝不是A=A的意思。论辩中断定的同一性的真正含义取决于它们的语境,读者或听者有解释它们的部分责任。正义规则是指相似情况予以相似对待。基于“对应(reciprocal)关系”的论证,如昆体良的例子:“对学是体面的东西,对教也是体面的”。在根据传递性关系论证时,如果传递性本身是有争议的,或者要肯定它需要警惕或特别说明时,传递性论证在结构上是准逻辑的。“我们朋友的朋友是我们的朋友”的格言其实包括了一个断言:一个人在心中肯定“朋友”是传递性关系。如果有人基于观察或对朋友概念的分析而提出反对,该格言的辩护者可能总是回应:这是他所谓的真正的“朋友”的概念,而且,真正的朋友应当依照该格言行动。另一类准逻辑论证涉及数学关系——包含(数量上的用法,比如整体等于其部分的和)、划分(部分被认为是整体的部分)、比较(对立的比较——重和轻;排序的比较——X比Y更重;量化排序——按照度量单位进行衡量,等等)和各类可能性。即使一个数量上的断言完全是真的,但基于选择不同的比较基础,会产生不同的修辞效果。比如,描述一个国家比法国大9倍,而不说它是巴西的一半。在根据比较的论证中,最为频繁使用的论式之一是根据牺牲的论证:为了达成某一结果,一个人愿意做出牺牲。在这种论证中,缺乏客观标准,对事物的判断只是根据人们赋予它的价值。被牺牲的善能变为一个矛盾心态的对象,可能作为长期寻求的目标,之所以归为比较,因为其中涉及权衡。

矛盾/不相容性定义根据与逻辑推论的相似性重言式正义规则准逻辑论式基于对应关系基于传递性部分合为整体根据与数学证明的相似性整体分为部分根据比较(基于度量,根据牺牲)可能性实效论证(根据后果的论证)目的—手段基于序列关系(因果联系)趋势论证联合的论式浪费的论证无限发展基于实在结构的论式人—行动基于并存关系根据权威的论证言说—言说者团体—成员行动—本质象征关系双层级论证与程度的差异与阶的差异相关的论证根据例证的论证建立实在结构的论式通过特殊情况例解榜样和反榜样通过类比分离的论式 把一个业已存在的概念区别为两个概念

“基于序列关系的论证”涉及以时间序列发生的事件和现象之间的联系,对应于传统上所说的“因果推理”。主要包括实效论证(即一个行为或事件,根据其所引起的后果的性质而得到评估)、根据《新修辞学》英文版整理的新修辞学的论式分类系统、关于目的和手段的论证、趋势论证(针对追求一个思想或行动路线的无法预料的冒险而提出警告)、“浪费”的论证(为了避免浪费累积的资源或努力,看来有必要继续,直至达到目的)和无限发展论证(行动的后一阶段比前一阶段更有价值,因而应该保持行动的方向)。“基于并存关系的论证”涉及一个人与其行为,一个团体与其组成成员,或更一般地,个体与其表现。一个人与其行为的关系是典范的共存关系。在这种关系中,人是本质的因素,而行为是(非本质的、暂时的)人的表现。当用某人相关的特定(过去的)行为来辩护有关此人未来行为的论点时,常使用这个论式,如某个过去作过假证的人将很可能再次作假证。象征关系以一个象征(符号)和该象征所唤起的东西之间的共有关系为特征,常常作为被认可的转喻起作用。某些人或事件被当作其他人或事件的象征或形象(figures)。如,十字、旗帜和君王分别被看成是基督教、祖国和城邦的象征。[10]P193,221,227,248,332

序列和并存关系一起构成更复杂的论证类型,其中之一是双层级论证:一个系统的结构被另一系统(甚至更多的系统)的资源所辩护。例如,波斯湾战争结束之际,和平拥护者论证,“现在停火比以后谈判和解更好,因为假如战争持续的话,双方会有成千上万人丧命”。这个论证使用了一个可接受的基于数量和价值的层级(挽救生命与丧失生命对立的层级),支持第二个层级(立刻停火的价值超过最终谈判和解)。[1]P5关于程度和阶(order)之差异的论证与我们通常所说的量变和质变的关系有关,因而也和所谓的“连锁推理”(sorites)有关。程度的差异与本质的差异,或者形态(modality)的差异与原则的差异之间的对立,都具有以下效果:使程度的差异降到最低;在某种程度上将某事项与仅仅在强度上不同的另一事项等量齐观;使某事项与另一阶事项的区别更突出。另一方面,把阶的差异转化成程度的差异具有相反的效果,把看似被一种不可逾越的界线分离开的事项紧密连在一起,凸显成只是程度上的差异。例如,西塞罗采用斯多葛在有德性的人与其他人之间的基本区别:不道德的行为可大可小,但行为本身并非由其大小构成。即使船员丢失了满载金币的舰船,而不是装满稻草的船只,在损失金额上有某些差异,但在船员的不称职上没有一点差异。不道德行为的严重程度并不重要:它们都属于同阶。量的差异可以转化为质的差异。在论证重建欧洲的马歇尔计划时,如果贷款削减25%,该计划就会变成只不过是一个“福利”方案。古代的秃头论证和谷堆论证与此类似。有时通过把本质的或阶的差异转换成程度的差异,看起来源于不可通约的阶的事物变得彼此不分伯仲。例如,有人论证,人的心灵经历从第一类知识(古代科学)到第二类知识(现代科学)是逐渐完善的,只不过是寻求更高的精确性。这两个科学之间的关系就如用眼睛注意一个运动的诸阶段与用瞬间成像做出更完全记录的关系一样。[10]P345-347

在建立实在结构的论证中,某一规则或经验惯例通过特殊情况或一个相似情形而建立。前者包括三种形式:例证(example)使概括成为可能;例解(illustration)给已经确立的规律性提供支持;榜样鼓励仿效,反榜样提供告诫。佩雷尔曼肯定类比推理在各种论辩中扮演重要角色,不同意形式逻辑学家否认类比有使人信服的力量。类比的最一般公式是:A对B就如C对D。

分离的结果总是把一个业已存在的概念区别为两个概念。例如,“占星术不是真正的科学,而是伪科学”。论说者的目的是要听众接受某一概念的“新意义”,同时放弃旧意义。分离导致一个概念的重新定义或专门化。④

值得注意的是,新修辞学的论式往往伴随相应的“相反形式”(counter-form),这些形式将推理引向相反的方向。例如,据格罗斯怀特的解释,可能有4种反击“从人到行动的推理”的方式。[21]P175,179

注释:

① 本文“论式”一词采用顾曰国先生对topoi的译法。该词外延包括亚里士多德辩证推理意义上的topoi以及当代的论证型式(argument schemes)。

② 法学家菲韦格率先(1953)吹响现代论题学(Topics)复兴的号角。不过,菲韦格把论题学限于法学的基础研究,而且主要关心西塞罗“现成论据”或常理(commonplace)意义上的topoi,而非作为论证型式的topoi,因而一般论式理论的复兴宜从佩雷尔曼和图尔敏算起。

③ 20余年之后的今天,那些当时“年轻的逻辑学家”也退休了,不过他们早已不再对修辞学有任何轻蔑之意。参见J.Anthony Blair,Relationships among Logic,Dialectic and Rhetoric,In Frans H.van Eemeren,et al.,(eds.).Anyone Who Has a View:theoretical contributions to the study of argumentation,Dordrecht:Kluwer Academic,2003,pp.91 -107.

④ 佩雷尔曼的这些论式在日常论辩中有广泛应用。例如据沃尼克分析,1960年9月12日民主党总统候选人约翰·肯尼迪(John F.Kennedy)在德克萨斯州休斯顿牧师协会(Houston Ministerial Association)发表的演讲使许多选民相信,作为一个新天主教的总统,他将在诸如联邦政府补贴学校、生育和宗教宽容这些问题上独立于天主教会而采取行动。对这一保证的论证是通过使用一些论式完成的。例如,他使用根据划分的论证使自己与梵蒂冈保持距离,使用包含使自己与自由的美国天主教观点站在一起,使用正义规则强烈要求平等对待,使用对应性论证宗教宽容,使用分离表明自己是民主党的候选人而非天主教的候选人。参见Barbara Warnick,Argument Schemes and the Construction of Social Reality:John F.Kennedy's Address to the Houston Ministerial Association,Communication Quarterly,Vol.44,No.2(1996),pp.183 -196.

[1] Barbara Warnick and Susan L.Kline,The New Rhetoric's Argument Schemes:a rhetorical view of practical reasoning,

Argumentation and Advocacy,Vol.29,No.1(1992),pp.1 -15.

[2] Carroll C.Arnold,Introduction.In Cha?m Perelman(William Kluback,Trans.),The Realm of Rhetoric,Notre Dame:University of Notre Dame Press,1982,pp.vii- xx.

[3] Chaïm Perelman,Philosophy and Rhetoric.In J.Robert Cox and Charles Arthur Willard(eds.).Advances in Argumentation Theory and Research,Carbondale:Southern Illinois University Press,1982,pp.287 -297.

[4] Chaïm Perelman,The New Rhetoric and the Rhetoricians:Remembrances and Comments,Quarterly Journal of Speech,Vol.70,

No.2(1984),pp.188 -196.

[5] Chaïm Perelman,Rhetoric,In Encyclopaedia Britannica,Vol.15,London:Encyclopaedia Britannica,Inc.,1977,pp.803 -810.

[6] Chaïm Perelman(William Kluback,Trans.),The Realm of Rhetoric,Notre Dame:University of Notre Dame Press,1982.

[7] 韦卓民.韦卓民学术论著选[M].武汉:华中师范大学出版社1997年版。

[8] David Mankin.Cicero:De Oratore.New York:Cambridge University Press,2011.

[9] Mary J.Carruthers,The Book of Memory:a study of memory in medieval culture,Cambridge:Cambridge University Press,2008.

[10] Chaïm Perelman and L.Olbrechts - Tyteca,The New Rhetoric:A Treatise on Argumentation,Notre Dame:University of Notre Dame Press,1969.

[11] Barbara Warnick,Empiricism,Securement,and The New Rhetoric,In John T.Gage(ed.).The Promise of Reason:Studies in The New Rhetoric,Carbondale,Ill:Southern Illinois University Press,2011,pp.21 -28.

[12] Barbara Warnick,Two Systems of Invention:The Topics in the Rhetoric and The New Rhetoric.In Alan G.Gross &Arthur E.Walzer(eds.).Rereading Aristotle's Rhetoric,Carbondale:Southern Illinois University Press,2000,pp.107 -129.

[13] John Anthony Blair,The Pertinence of Toulmin and Perelman/Olbrechts- Tyteca for Informal Logic.In Henrique Jales Ribeiro(ed.).Rhetoric and Argumentation in the Beginning of the XXIst Century,Coimbra:Coimbra University Press,2009,pp.17 -32.

[14] Frans H.van Eemeren and Rob Grootendorst,Speech Acts in Argumentative Discussions,Dordrecht:Foris,1984.

[15] 武宏志,周建武,唐坚.非形式逻辑导论(上册)[M].北京:人民出版社2009年版。

[16] 武宏志.论式:法律逻辑研究的新方向[J].政法论丛,2011,6.

[17] Manfred Kienpointner,Towards a Typology of Argumentative Schemes.In Frans H.van Eemeren,et al.,(eds.).Argumentation:Across

the Lines of Discipline,Dordrecht:Foris,1986,pp.275 -287.

[18] http://www.brothersoft.com/araucaria -484399.html[EB/OL].2013 -12 -24.

[19] Floriana Grasso,Alison Cawsey and Ray Jones,Dialectical Argumentation to Solve Conflicts in Advice Giving:a Case Study in the Promotion of Healthy Nutrition,International Journal of Human - Computer Studies,Vol.53,No.6(2000),pp.1077 -1115.

[20] Alan G.Gross and Ray D.Dearin,Cha?m Perelman,Albany:State University of New York Press,2003.

[21] James Crosswhite,Awakening the Topoi:Sources of invention in the New Rhetoric’s argument model,Argumentation and Advocacy,Vol.44,No.4(2008),pp.169 -184.

(责任编辑:唐艳秋)

The Argument Schemes System of Perelman’s New Rhetoric

Li Yang1Wu Hong-zhi2

(1.Law School of Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan Hubei 430074;2.21st Century New Logic Research Institute at Yan’an University,Yan’an Shanxi 716000)

Perelman’s New Rhetoric recovered the honor of the classic theory of topoi.The argument scheme system of New Rhetoric is the analysis of the forms of reasoning under the condition of uncertainty.Though such forms of reasoning are indispensable in practice,they had been ignored by logicians and knowledge theorists since Descartes time.Argument schemes are the core part of argumentation theory of New Rhetoric.In the argument scheme system of New Rhetoric,the topoi“preferable”by Aristotle is used as the premise of reasoning relevant to value and value hiarachy——the starting point of argument,thus plays a role different from other dialectic reasonings concering the forms of reasoning.The argument schemes of New Rhetoric not only produce persuasiveness,but also present reasonableness;they are related not only to audience and their cultural environment,but also to argument attack and defence through the opposite forms of argument.The argument schemes of New Rhetoric,especially“quasi- logical”argument schemes,are closely related to legal argument,and are significant to legal argument in terms of identification,structure analysis,argument construction and criticism.

Perelman;New Rhetoric;topoi;loci;argument scheme;legal argument

DFO-051

A

本文系陕西省高水平大学学科建设项目之特色项目“批判性思维与非形式逻辑”(2012SXTS09)的中期研究成果。

李杨(1978-)男,陕西定边人,延安大学21世纪新逻辑研究院研究员,中南财经政法大学法学院博士研究生,研究方向为法律论证;武宏志(1957-),男,陕西榆林人,延安大学政法学院教授,研究方向为批判性思维与非形式逻辑。

1002—6274(2014)01—115—09