人格的私法构造

——以“伦理人”的历史演进为视角

2014-09-19张平华曹相见

张平华,曹相见

(1.烟台大学法学院,山东烟台264005;2.山东农业大学 法律系,山东泰安271018)

一、问题的提出

法学上最难定义的概念,人格肯定位居其中。[1]通说认为,民法上的人格具有三重意义:其一是指具有独立法律地位的权利主体;其二是指作为权利主体法律资格的民事权利能力;其三是指一种受法律保护的利益,包括自然人的生命、身体、健康、自由、尊严、名誉等。[2]然则,通说显然没有解决如下问题:其一,为何民法上的人格独取三重意义?在通说之外,学界尚有“二元说”和“四元说”之分。①具体论述请参见马俊驹、刘卉:《论法律人格内涵的变迁和人格权的发展》,载《法学评论》2002年第1期;付翠英:《人格·权利能力·民事主体辨思》,载《法学》2006年第8期。各说的合理性何在?其二,各重人格意义之间存在何种关联?既均以“人格”称之,必存在本质之关联,那究竟是什么关系?

由于通说并未回答上述两个问题,学者往往从中择取某种特定含义来定义人格。如有学者认为,人格即指权利主体;①更多的学者认为,人格实乃主体资格(法律地位)。②具体论述请参见梅夏鹰:《民事权利能力、人格与人格权》,载《法律科学》1999年第1期;尹田:《论自然人的法律人格与权利能力》,载《法制与社会发展》2002年第1期;徐国栋:《“人身关系”流变考》,载《法学》2002年第6期;王利民:《论法律人格的本质》,载《社会科学辑刊》2006年第4期;张新宝:《人格权法疑难问题研究》,载王家福主编:《人身权与法治》,社会科学文献出版社2007年版,第116页。表面观之,民法上的人格似乎就此从三国鼎立演化为楚汉相争,实则不然:把人格限定为权利主体也好,主体资格(法律地位)也罢,因其无法包容人格的其他两重含义,③值得注意的是权利主体与主体资格之间的关系,也许有人会将二者统一视为主体性人格,实际上二者截然二物:一个是主体本身的东西不可能同时又是主体的某种属性。参见徐国栋:《再论人身关系》,载《中国法学》2002年第4期。势必在“人格”之上创设一更大的人格概念以为统摄。这样,人格既为属概念,又为种概念,结果就是自相矛盾。可惜学界并未认识到这一点,更有学者以“创见”自居,混淆大众视听。

问题还不限于此。有学者通过将人格定义为“人的一般性法律地位”的方式,得出人格是宪法概念的结论。[3]这使我们不得不把眼光穿梭于民法与宪法之间。《民法通则》及2002年官方民法典(草案)对人格权的规定获得了世界好评,也遭到了部分学者的强烈反对。值人格权立法如火如荼之际,私法中的人格构造究竟为何物,不可不察。

二、人格作为伦理学上的概念

横看成岭侧成峰,人格的多义性,与学者的研究视野有关。探求人格的庐山真面目,须跳出实证法的大山,追问人格的概念范畴。

(一)人格的私法突围

在通说的三种含义中,权利主体、人格权为民法概念,此无疑议。然则权利能力是否为民法概念,甚值探讨。通常认为,权利能力作为人享有权利的资格或称前提,体现的是人的一般法律地位,并非由实证法规定。从这个意义上说,权利能力概念超越了民法范畴。不过,一种流行的意见认为,判断某个概念是否属于特定法,应以该特定法是否规定该概念为准,因此权利能力为民法概念。

这种观点似是而非,值得民法学界深思。以责任为例,保险法、证券法、票据法等通常既规定违法的民事责任,也规定其行政责任。那么,行政责任是商法概念吗?又如,征收通常由宪法规制,物权法也会作相应规定,但这丝毫不会改变征收对抗国家公权力的性质,尽管它确实涉及私法。再者,1948年日本《民法部分修订法》对民法第1条增设一款:“对于本法,应以个人尊严及两性实质的平等为本旨而解释之。”那么,此处的“个人尊严”及“两性平等”也是民法概念吗?

依笔者之见,判断某一概念是否属于特定法,应以其功能为标准。商法中的行政责任体现了政府的行政管制,因此为行政法概念;征收体现的是国家对公民财产权的管控功能,因此并非私法概念。而个人自尊与两性平等也不是由民法来规定的,它体现的是宪法价值对民法的影响。权利能力是主体享受权利义务的资格,民法显然不能越俎代庖。

把权利能力理解为民法概念,可能与对权利能力的误解相关。有学者指出:“即使将权利能力阐释为‘享有总和之权利的资格’,与直接表达和体现人之尊严、平等及自由的‘人格’,仍有角度、范围和价值理念上的根本不同。”[4]“如果说权利能力等于人格,则由于自然人的人格一律平等,自然人的权利能力就应当一律平等……但是,自然人的权利能力范围实际上有大有小(如结婚权利能力),并非人皆有之。而法人的权利能力范围则根本不一致(法人权利能力范围依目的范围而定)。如此一来,一方面说‘权利能力即人格平等’,另一方面又说不同自然人或法人之间‘权利能力即人格有差异’,岂不相矛盾?”[3]

实际上,享有权利能力必然也就享有人之尊严、平等及自由。二者固然有角度上的不同,却并无价值上的区别,同属超越民法之概念。权利能力的“平等”是地位上的平等,而不是结果上的“相同”。在婚姻等权利能力上,任何人都是平等的,即意味着任何人都有结婚的资格。因年龄、健康等导致的不同后果,并非地位上的不平等,而是事实结果的不同。达到法定婚龄、已经痊愈的人仍然可以结婚。

就法人而言,其作为法律拟制的“人”,并非人之尊严中的“人”。它虽是民事主体,具有权利能力,但只是人们为了财产性目的或其他非伦理性目的而创造的团体,因此应予以特别限定。如学者所言:“‘以人为中心’不仅在强调人与神的关系中应当以人为中心,而且应当包括在个人与团体的关系中,也强调以人为中心而把个人从团体中解放出来。”[5]换言之,法人权利能力不过是人们以团体方式达到非伦理性目的的手段,难以与自然人的权利能力相提并论。

(二)人格的宪法超越

那么,是否如部分学者所言,人格应回归宪法?从比较法上看,德国联邦最高法院援引《基本法》第1条“人之尊严”和第2条“发展人格”条款创设了一般人格权。[6]171《日本宪法》《美国宪法》以及我国台湾地区“宪法”则经由类似概括条款,解释出宪法上的人格权。我国学者亦将人格权的请求权基础上溯到《宪法》人权条款。[7]就此而言,似乎人格为宪法概念。然则,甚值思考的是,为何各国并不径自认定人之尊严、人格自由、人权即人格权,而是通过解释的方式创设宪法人格权?换言之,宪法中的人之尊严、人格自由、人权与人格权等人格有什么不同?

对此,德国学者给出了启示性回答。针对《基本法》第1条规定的人之尊严(第一款)、人权(第二款)以及基本权(宪法权利)(第三款)条款,德国学者认为,人之尊严是最高的宪法原则,构成整个价值体系的基础。人权规定来自于人之尊严条款,而基本权(宪法权利)既是人权的实证化,即人权的法律表达,也是人权的具体化。[8]不过,将人之尊严视为法的价值基础,已非新论。格老秀斯早就指出:“法律存在的目的是为了维持某种内在于每个人的道德品质,并使其具有法律上的效力。此种道德品质是由理性通过每个人应具有某种支配财产或者作出行为的能力的方式获得的……因此法律应当保护的自然权利的方案,就迅速化为它切实保护的基本权利方案,而有效的法定权利只能由此进行宣示。”[9]盖其所谓道德品质,实质就是人之尊严。因此,人之尊严、人权等概念,虽明定于宪法,却非宪法上的人格权,而是后者的价值基础,我们只能通过解释的方式创设宪法上的人格权。

由于人之尊严是整个法体系的的价值基础,或者说是宪法基础规范,因此属于宪法的非实证表达。盖人之尊严不可能由宪法等实证法赋予,其意义自然超越宪法本身。这一点,也许不好理解。因为在自然法不再流行的当下,学者通常以宪法规范的抽象性质,认为宪法人格权亦为抽象之概念,因此似乎将人之尊严视为宪法人格权并无不当。但实际情况并不如此。就实证法(包含民法与宪法)而言,任何违反法律规定之行为,应有相应救济手段才是。而人格尊严、人格自由、人权等概念,因其为实证权利(包含宪法人格权与民法人格权)之价值基础,为非实证法之概念,当然无法作为实证法的请求权基础为受害人提供诉讼救济。[10]

(三)人格与“伦理人”

当多数学者就人格问题在实证法上争论不休时,其他学者则把视角投向了法哲学、伦理学领域。[11]在古典自然法理论中,人格乃是不可或缺的概念,因为没有作为理性主体的人格人,自然法既无法形成,也无法被人们认识。同样,没有人格的存在,个人凭藉什么即拥有神圣不可侵犯的自然权利也无法得以说明。[1]但据德国民法学家汉斯·哈腾鲍尔教授考证,人格这一名词原来并不是法律上的概念,而是伦理中的概念,是康德把这一概念引入到(法)哲学中。[12]这一立场,也印证了前文对宪法的分析。盖只有从伦理意义上来理解人格,将人作为法律的目的和价值基础,才能正确理解人格的本质。易言之,伦理意义上的人(即“伦理人”),才是人格概念的本质范畴。

本文的判断,在一定意义上,实际上把人格与人视为同义词,但这并非新论。自法律史观之,当我们讲“人”的时候,也往往指的是“人格”。①在康德的著述中,人和人格的概念是同时出现的。惠尔德更认为:“人的概念与人格的概念在法律中常常是在同一个意义上加以使用的。这两个词表示的是同一个特性,一个具有多方面属性的东西,因为没有人不具有人格,同时人格也离不开人。”参见[德]汉斯·哈腾鲍尔:《民法上的人》,孙宪忠译,载《环球法律评论》2001年冬季号。道理不言而喻:法因人而生,亦为人所制,人为法律上第一概念。所谓人格(自然法人格也好,实证法人格也罢),不过是作为社会存在的伦理人的某种映射。例如,自然法上的人格,是具有理性的权利主体,即理性人;人格权中的人格,则是伦理人精神与肉体的存在。因此,人格与人具有天然之渊源。那么,究竟何谓“伦理人”?

自然人是法律人的原型。自然人作为一种存在体,有血有肉有灵魂更有理性。不过,不同的自然人拥有不同的相貌(美与丑)、不一样的肉体(全与缺)以及不平等的理性(智与愚)。伦理人概念,产生于自然人,但二者又有不同。伦理人关注人的伦理意义,从而忽视相貌、身体以及智力之差别。因此,伦理人既出生于自然人,又是对后者的抽象,其基本立场就是:每一人都是作为目的的存在,人不能作为其他人达到目的的手段,即人具有尊严。其内涵可被理解为:“人依其本质属性,有能力在给定的各种可能性的范围内,自主地决定他的存在和关系、为自己设定目标并对自己的行为加以限制。”[6]45伦理人的要素为:其一,伦理人作为目的而存在,它可以作为权利的价值源泉;其二,伦理人具有理智。“借助于这种理智,人能够更精确地理解事物,对它们进行比较,利用已知的东西去认识未知事物。”[13]因此,伦理人是主体;其三,伦理人是自然人,具有物质肉体和精神灵魂。作为理性的存在,其肉体和灵魂均需受到保护。

读者可能要问,为何要追问人格的概念层次,从“伦理人”出发来解剖人格?其一,唯有从最本质的概念层次顺藤摸瓜,才有可能提纲挈领地展现人格发展之全貌。伦理人的演变主导了民法上人的转型,是理解私法人格构造的关键;其二,全面理解人格的法律构造之后,才可能理清人格诸含义的关联,为进一步提炼人格诸含义奠定基础,并管窥人格诸学说之合理性。

三、罗马法上的人格与“伦理人”

在言必称罗马的大陆法系,罗马法上的人格是绕不过去的坎。正确解读罗马法上的人格,还其历史真容,是剖析人格私法构造的开端。

(一)罗马法人格内涵的再探讨

通说认为罗马法上的人格即主体资格(或称法律地位)。[14]这一结论看似无可挑剔,细细寻味则值得推敲。固然,罗马法运用概念实现了自然人与法律人的分离,但除homo(生物意义上的人)的意义比较明确外,学者对Caput、Persona的理解似有偏颇。从现代词义上看,Caput既有地位、资格之义,也有法律主体之义。[15]但Caput在罗马法上并非指地位、资格。Caput原来的意义是书籍中章节的“章”,①因为在古罗马,每一家长在户籍册中占有一章,家属则名列于其下,因此家长为“章”,家属则为章下面的“节”。后来转借而指权利义务的主体。[16]69无论是“章”也好,“主体”也罢,作为一种存在体,不可能成为某种地位或资格。Persona今义指“人、个人、面具、角色、身份、地位”,②参见《元照英美法词典》,法律出版社2003年版,第1048页。另请参见杨代雄:《主体意义上的人格与客体意义上的人格》,载《环球法律评论》2008年第4期。但在古罗马,Persona源自斯多葛学派“具备理性的独立实体”之概念,在广义上指所有具有血肉之躯的人;在狭义上仅指自由人,即最起码拥有自由权的人。[17]意大利罗马法学家彭梵得教授的论述也印证了这一点,其谓:“当一个人(homo)具备足以使其获得权利能力的条件时,在技术用语上被称为‘Persona’,即便他不是罗马人。”[18]29周枏教授更指出:Persona本为伶人演剧时所用的假面具,表示剧中角色的不同身份,法律上遂借以代表权利义务的主体。[16]69可见,无论是Caput还是Persona,罗马法上的原义均为法律主体,而非地位与资格。

学者何以对罗马法上的人“取资格而避主体”?德国法学家汉斯·哈腾鲍尔教授指出:“‘人’的概念是我们从罗马法继承来的,而‘人格’这一概念却是18世纪末期创造出来的……人是法律上的概念,人格却是习惯上的概念,表明人应该具备发展自己的自由能力。康德把人格这一概念使用到日常生活中的解释略显草率,结果造成了这一概念到处套用的情况。”[12]我们也可以说,罗马法并不存在权利能力意义上的人格概念,[19]而只有权利主体意义上的人格概念,即法律上的人。

让我们仔细推敲一下通说的两个基本立场吧。通说一方面主张人格即法律地位,另一方面又声称身份构成人格。问题就在于什么是身份?论者考证后认为,“身份是人相较于其他人被置放的有利的或不利的状态。”[14]可是,难道地位不是表示人相较于其他人被置放的有利或不利平等的状态吗?原来身份不过是地位的同义词罢了。由此,“身份构成人格”就可以被置换为“身份构成身份”,这显然犯了逻辑错误:构成即组成的意思,“A构成B”的命题要想成立,A必须是种概念,B则为属概念,A、B绝不能是同为种属概念。实际上,论者想要表达的是“身份构成主体”,即具有特定身份的人可以成为法律上的主体,而这恰恰否定了人格即法律地位的结论。

(二)身份与人格的貌合神离

实际上,罗马法上的Caput、Persona之所以被冠以地位、资格的含义,是因为权利能力意义上的人格作为习惯概念,被后世学者泛化并影响到其对罗马法上“人”的理解。换言之,学者把罗马法上的Status(身份)嫁接到了Caput和Persona之上。后文将论证,由于身份在技术上起到了如同权利能力一样的作用,从而使通说在相当长的时间内以假乱真,达到了使人误以为身份即人格(权利能力)的天衣无缝之效果。

揭开罗马法上身份与人格的面纱,关键在于正确理解“身份”的功能。在伦理人的三个要素中,人作为目的的存在是基础,其他两点则是前者的自然延伸。但罗马法上主体地位的获得理由并非是“人作为目的的存在”,而是人具备了某种身份,这种身份实际上是罗马人用于组织社会的工具。③详情参见徐国栋:《“人身关系”流变考》,载《法学》2002年第6期;马俊驹:《人格与财产的关系》,载《法制与社会发展》2006年第1期。对此,罗马法上的人格变动很能说明问题。人格变动有积极与消极两个方面,前者是指获得某种身份,例如外邦人获得市民籍、家子成为家父、奴隶被解放为自由民等;后者则是消失某种身份,也称为“人格减等”。因此,在罗马法上,一个人可能“此时为尊彼时卑”。这显然背离人作为目的存在应受尊重的原理,而成为身份社会统治国家的政治工具。

可见,在罗马法上,身份是法律主体的基础。但身份的获得绝非基于人的伦理目的,而是社会秩序的需要。此时,身份所扮演的角色,只不过是使自然人成为法律人的技术手段,它与权利能力、伦理人等人格概念关系甚远。倘使一定要把身份视为“人格”,则罗马法上的“人格”与现代我们所说的“人格”截然二物,二者不能等同。

(三)被阉割的人身利益人格

甚值注意者,是罗马法上具有主体地位的人的人身利益,仍然受到罗马法的特殊保护。这种人身利益的保护,现代法称之为“人格的保护”,但罗马法却并不视之为“人格”,学者也往往忽视其在罗马法上的意义。但它恰恰体现了人的法律地位:其一,罗马法上不具有市民身份的异邦人虽然行为是自由的,但不受法的保护。亦即,只有市民才受本国法保护;其二,不具备自由人身份的奴隶,其所受保护与畜生一样。《阿奎利亚法》第一章规定:“谁杀死了一名奴隶或者畜群中的一头牲畜、谁就应当按照标的物在当年的最高价值进行赔偿。”[18]403依反面解释,杀死一个法律上的人,其赔偿应有重大区别;其三,父权下的子女,无论年龄怎样,即使是罗马市民并且在公法上享有权利,皆受制于家父那不受约束的生杀权。[20]亦即,只有家父才能享有不受侵犯的人身权。

缘何罗马人对人身利益保护的法律意义视而不见?众所周知,罗马法上的权利是一种“物”,[21]因此,罗马法上的权利主体,只是“对物权”的主体,而不包含对“对人权”的内容。罗马法虽然保护人身利益,但不过是基于社会价值观念乃至公共利益实行的“人之本体”的保护,或称“利益的保护”。而依据现代人格的内涵,我们可以说,罗马法上的“人格”既包含法律主体,也包含人格利益,但后者显然被罗马人刻意地阉割掉了,后世学者不明就里以讹传讹,岂不痛哉!

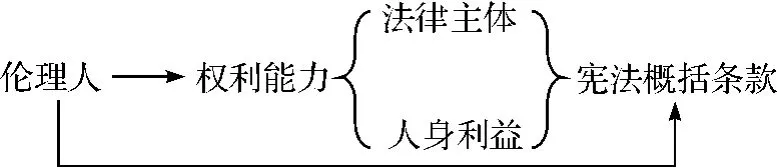

罗马法上“人格”构造可作图1如右:

图1

四、近代私法对“伦理人”的移植

近代私法的重要贡献,就是对人的发现。“伦理人”自始进入法学的视野,成为近代私法的中心。

(一)权利能力的时代意义

应当注意的是,虽然《法国民法典》肯认人的理性,但这并不意味着《法国民法典》上的人系“伦理人”的移植。《法国民法典》第8条规定:“所有法国人均享有民事权利。”法国民法由此塑造出一个具有与权利能力相同功能的“权利载体”,使之成为人现实取得的权利的“聚集地”。[22]然则,该条本质上是(基于自然法上人的理性所产生的)“人人平等与生而自由”的价值判断在实证法上的表述,而不是基于自然人作出的逻辑判断。我们也可以说,《法国民法典》上的人,体现了一定的伦理属性,是对伦理人理性要素的截取,却非目的要素的移植。

开启近代私法“伦理人”移植风气之先的是《德国民法典》。在这一标志性立法中,权利能力概念具有重要意义。有学者认为,权利能力概念产生于18世纪后半期至19世纪的欧洲,由学者Franz von Zeiller在《奥地利民法典》中首次使用。[23]这一说法值得商榷。《奥地利民法典》第16条规定:“每个人与生俱来都拥有理性所取得的权利,并在此之后被视为一个人格人。”它虽也清晰地塑造出“权利载体”,但并未创设“权利能力”,这种以自然法理性作为实证法基础的立法技术,与《法国民法典》并无不同。

实际上,权利能力是德国先验唯心主义哲学的产物,它是德国民法学家蒂堡在《潘得克吞法的体系》一书中提出来的。[19]在德国人看来,以抽象理性的自然法观念作为法律上的“人”的依据是不充分的,人的属性必须从实证法中寻找。“伦理人”由此取代自然法上的“理性人”,成为法律上人的基础。故而拉伦茨谓:“《德国民法典》认为每一个人都生而为‘人’,对这一基本观念的内涵及其产生的全部后果,我们只有从伦理学上的人的概念出发才能理解。”[6]45权利能力概念正是“伦理人”目的要素的法律延伸,是私法移植“伦理人”的技术工具。自然法上的“理性人”是当然的法律主体,无所谓是否具有权利能力。但伦理人是生物意义上的人,它有高矮胖瘦、善恶美丑和智愚残全,因此需要一个价值工具,使生物人无差别的作为目的存在。权利能力的使命即在于此。①对此,我妻荣教授论述道:“近代私法对所有的个人承认权利能力,并将此作为人格者,就是基于要保障个人不受他人支配的自主独立的地位的理想。”[日]我妻荣:《新订民法总则》,于敏译,中国法制出版社2008年版,第42页。

(二)权利能力的自然隐退

经由权利能力的技术构造,伦理人被移植到德国民法中。法律人的基础,就此从法国民法上的“理性人”演变为“伦理人”,从而完成了法律人依据从自然法向实证法的转换。[22]然则,权利能力概念却随之走向了一条不归路:作为伦理人目的要素的延伸,权利能力概念天然具有普遍性。换言之,人人作为目的,人人具有权利能力,当然也就意味着人人平等。但人人平等的结果反而使权利能力丧失了区分伦理人与法律人的意义,因为二者已无区别。所以庞德说:“人作为道德和法律的单位得到承认,人的法律能力扩大,因而到了自然法时期,法律人格被认为是个人的一种属性……随着其所以得以建立的自然法基础的衰微,这一定义在分析法学那里就只保留为:‘法律权利和义务的主体’。”[24]更有学者直言:“当人不再是只有‘人格’的人才称其为人的时候,‘人格’的身份含义在历史上已经消失。人格被人取代,人格平等的实质就是人人平等。”[25]

权利能力的这种隐退,具有两层重要意义。其一,权利能力当然也可以被视为“人格”,在习惯用语中,尤为如此。②从生活的角度看,当我们说一个人具有人格时,往往是指他/她具有某种地位。例如,说乞丐具有人格,此时并不特指乞丐具有人格权,而是指乞丐具有某种地位,因而也有尊严。但权利能力毕竟是一种技术人格,如果我们置其他含义于不顾,径行将人格限定为“主体资格”,则有舍本逐末之嫌。我们可以说,权利能力是一种人格,但绝不应公然将人格限定为主体资格。此外,把人格限定为主体资格,将会导致另一个概念上的难题:如前所述,因主体资格无法包容法律主体等人格,因此在“人格”(主体资格)之外,尚需创设其他概念,那么又应用一个什么概念来统摄人格呢?其二,作为一种技术性概念,在人人平等的社会中,权利能力(主体资格)的使命业已完成,人格发生了从“‘资格’与‘主体’分离”到“‘资格’与‘主体’合而为‘人’”的转变。德国学者惠尔德就指出:“人的概念与人格的概念……表示的是同一个特性,一个具有多方面属性的东西。因为没有人不具有人格,同时人格也离不开人,所以这两个概念常常被作为一个概念来使用。”[12]亦即,凡法律上的“人”都具有权利能力,因而无需将“权利能力”之人格予以独立或单独规定。

(三)伦理人移植的外在表现

“伦理人”的私法移植给近代法上的“人”带来深重影响。其一,它完成了法律主体的伦理化,真正实现了法律面前人人平等。也许会有人认为,这在《法国民法典》中就实现了。这种观点值得商榷。前文曾指出,《法国民法典》上的人是理性人而非伦理人,并未实现法律主体的伦理化。而“所有法国人均享有民事权利”的规定也无法得出人人平等的结论。首先,该条的基本功能之一是判断自然人是否适用法国民法,换言之,外国人是否适用法国民法。③在法国的论著中,该条主要被用来描述自然人是否适用法国民法,甚至用来直接代替民法典上对此采用的有无法国国籍之区分的标准。参见尹田:《论人格权的本质》,载《法学研究》2003年第4期。而外国人适用法国民法或外国人与法国人地位平等显然不是人人平等的同义词。其次,民事权利的享有有范围大小之别,因此“所有人均享有民事权利”亦非人人平等,后者的实现必须藉助伦理人的目的性才有可能。

其二,人身利益开始成为权利之对象,并被冠之以“人格”的称谓,且越来越受重视,人格权逐步形成与发展。据考证,现代人格权理论始于雨果·多诺,他将生命、身体完整、自由及名誉四种利益,视为与财产权相对立的“人对于自己的权利”的权利对象。①详情请参见徐国栋:《人格权制度历史沿革考》,载《法制与社会发展》2008年第1期;杨代雄:《主体意义上的人格与客体意义上的人格》,载《环球法律评论》2008年第4期。此后,经由阿梅斯瓜、普赫塔、基尔克、温得沙伊得等众多学者的努力,现代人格权理论最终得以形成。②关于人格权概念的提出,有学者认为是格奥尔格·卡尔·纽内尔1866年在《私法法律关系的性质以及种类》中完成的。参见[德]汉斯·哈腾鲍尔:《民法上的人》,孙宪忠译,载《环球法律评论》2001年冬季号。不过,对“人能否对自己享有权利”的回答,始终存在否定意见,在逻辑上也确实存在困难。③萨维尼就曾提出著名的“自杀论”来否定人格权。他认为:一个人是不能拥有对自己的身体及其各个组成部分的权利的,否则人就会拥有自杀的权利。在此背景下,人格权在近代立法史上若隐若现,多由侵权法作禁止加害式(而非正面确权式)规定。《德国民法典》的起草者虽然认可人格权,但考虑到主体与客体关系,不得不采取一种只说不做的“哑巴策略”:对人格的保护虽实质上等同于权利,而形式上却不赋予其权利之外衣。[26]

近代法上人格构造如图2所示:

五、当代私法中“伦理人”的勃兴

经由近代民法的努力,伦理人在当代私法中获得了全面勃兴,首先是民法上人的具体化,其次为人格权的独立,再次为“伦理人格”入宪。

(一)民法上人的具体化

一般认为,近代民法上的人,“乃是根植于启蒙时代、尽可能地自由且平等、既理性又利己的抽象的个人。是兼容市民及商人的感受力的经济人。”[27]然则二战以后,经济、科技迅速发展,市民社会急剧变化,打破了传统民法中人的平等。首先是世界经济的长足进步导致了大公司、大财团等实体的产生,事实上形成了强势地位;而科技的发展和社会分工的细化则以信息的形式加剧了主体之间的不平等。由此形成了“消费者/生产者、劳动者/雇佣者的二元对立模式”。④梁慧星先生称之为“企业主与劳动者的对立,生产者与消费者的对立”,谢鸿飞博士则概括为“消费者/生产者、劳动者/雇佣者的二元模式”。参见梁慧星:《从近代民法到现代民法》,载《中外法学》1997年第2期;谢鸿飞:《现代民法中的“人”:观念与实践》,载《北大法律评论》2000年第2期。这样,近代民法上平等、理性的人,就演变为现代民法中“弱”而“愚”的人,民法的人像发生了从抽象到具体的演变。

人的具体化的结果就是国家强制更多地干预私法自治,特别法如雨后春笋般涌现,为劳动者、消费者、房屋承租人、妇女、儿童、智力和身体有障碍的人等在社会经济中处于结构性弱势的人提供特殊保护。现代民法的这种变化破环了传统民法的中立性,使私法承担了较多的政治功能,因而发生了私法公法化的趋势。然则仔细思考又不尽然,因为“表面上和任意规范对立的强制规范……就其功能而言,则在大多数情形下,只是从另一个角度去支撑私法自治而已。”[28]亦即,通过强制性规范的保护,“弱”而“愚”的现代人获得了与强者相对的平等地位,形成一种具体的平等格局。

(二)人格权立法的独立

二战以后人权运动高涨,特别是鉴于法西斯践踏人权的惨痛教训,新兴民法典摒弃传统民法的利益保护模式,径采权利保护模式保护人格权。1960年《埃塞俄比亚民法典》、1967年《葡萄牙民法典》、1991年《魁北克民法典》、2002年的《巴西民法典》,以及我国《民法通则》均实现了人格权的彻底独立。不过,这并不意味着人格权获得了彻底的解放。前述逻辑难题仍然存在,只不过在人格保护的政治诉求和现实选择之下,这些问题来不及被考虑人格权就匆匆独立了。①学者指出:人格权的产生,一定程度上是政治诉求在私法上的反映,与政治意义上的人权具有密切的关联,是现实主义的应对抉择,而不是实证主义的逻辑贯彻或者权利学说的推演结果。参见马俊驹:《从人格利益到人格要素》,载《河北法学》2006年第10期;龙卫球:《人格权的立法论思考:困惑与对策》,载《法商研究》2012年第1期;姚辉:《人格权何以可能》,载《法学杂志》2007年第5期;朱晓峰:《人格立法之时代性与人格权的权利内质》,载《河北法学》2012年第3期。独立后的人格权的权利范围和利益范围均被极大地扩张,前者表现为人格权种类的不断增多,后者体现为人格利益的不断丰富。

(三)“伦理人格”的入宪

近代民法中,“伦理人”站在法律概念之外影响人格之内涵;而在当代民法中,它通由宪法条款跻身法律概念之林,形成宪法上的“伦理人格”,并从宪法高度对民法发挥作用。伦理人格的入宪,具有特殊的时代背景。现代社会的变迁,严重破坏了传统民法严守中立的品质。由于民法是调整平等主体民事关系的私法,因此不得不向宪法寻求价值依托,这就使得近代民法与宪法“泾渭分明”的平行关系为现代民法受宪法的深刻影响所取代。②参见张平华、曹相见:《人格权的“上天”与“下凡”》,载《江淮论坛》2013年第2期。另请参见薛军:《“民法-宪法”关系的演变与民法的转型》,载《中国法学》2010年第1期;张平华、曹相见:《现代法中的民法与宪法关系》,载《鲁东大学学报(哲学社会科学版)》2011年第2期。不过,依据传统理论,宪法权利对抗公权力,民事权利对抗私权利,因此宪法价值并不能当然渗透到民法,国外由此产生“第三人效力理论”和“国家行为理论”。③第三人效力理论是宪法对私法产生效力的理论,分为直接效力说与间接效力说,后者主张宪法对私法效力的扩张仅在法院通过对私法一般条款的解释才能确定,是为通说。国家行为理论主张将侵害宪法权利的一部分特定的私人行为,视同侵害人权的政府行为,从而适用宪法的规定。其本质上是借助宪法价值修补不平等民事关系的技术努力。

值得注意的是,为民法提供价值依托的并非宪法权利,而是诸如“人之尊严”“人权”“人格自由”或者“权利保护”等概括条款。在著名的“吕特案”中,德国联邦宪法法院援引的是《基本法》第1条“人的尊严”和第2条“发展人格”条款;美国国家行为理论的依据为《宪法》第14修正案关于“宪法权利保护”的条款;我国台湾地区司法实践的主要依据是《宪法》第22条关于“公民自由及其他权利受宪法保障”的规定。为何发生私法效力的宪法规范清一色为概括条款呢,其他宪法权利不具有宪法价值吗?

主流学说认为宪法的私法效力经由基本权利而发生,因而试图从宪法权利的“双重性质”(即主观权利与客观法)④有关宪法权利双重性质理论的详述,请参见张翔:《基本权利的双重性质》,载《法学研究》2005年第3期。中找到答案。这种现象值得警惕:其一,“主观权利”从“公民—国家”向度描述宪法权利,“客观法”从“国家—公民”向度描述宪法权利,二者均为公民对抗国家的方式,从中解读宪法权利的私法效力过于牵强;其二,从逻辑上讲,某物既是A,又是B,实际上就既否定其单属于A,也否定其单属于B,因为它是A和B的结合。因此,宪法权利既可对抗公权力,也可对私权利产生影响,则势必使宪法成为公法、私法之外的第三种法。由此,我们仅需强调宪法权利对抗一切主体即可,何必又多此一举用“主观权利”与“客观法”来区别其对抗主体?[10]

由是观之,宪法权利无法成为民法的价值依托,因此我们只好求助于宪法概括条款。仔细推敲不难发现,人之尊严、人权也好,人格自由、权利保护也罢,其基础直接来源于作为目的存在的伦理人,因为只有把人作为目的才能证成人之尊严、人权、人格自由以及权利保护的合理性。这是在这个意义上,我们将之称为“伦理人格”。不过,关于宪法概括条款与宪法权利条款的区别,学者往往容易疏忽,认为前者就是“宪法上的人格权”。必须明确:宪法概括条款(伦理人格)是一切宪法权利的基础,其虽明定于宪法,却非宪法上之“人格权”。论者罔顾伦理人格与宪法权利功能上不同,一概以“宪法权利”称之,实际上将作为实证权利价值基础的伦理人格降格为实证权利。因此,必须给“宪法权利”减负,把价值基础的功能完璧归赵返还给概括条款。这样,我们既找到了民法的价值依托,又完成了宪法权利公法性质的回归。因此,现代法上“人格”的产生如图3所示:

图3

六、结 语

假使不是从伦理人角度剖析人格,我们或许还是对人格的私法构造说不清道不尽。也只有从伦理人角度出发,我们才能看到人格的庐山真面目。人格归根结底是伦理的存在,它无法脱离人的载体,也不能缺少价值的判断。以伦理人的历史演进为视野,我们可以清晰地看到私法人格的“四元”结构。①应当指出,本文主张的“四元结构”与现有的“四元说”并不相同。后者主张人格具有“主体资格”“主体”“主体特质”“主体性要素”四种含义。其中,主体性要素对应为人身利益,主体特质指特定的实体可以据之享有主体资格的其客观上所具备的属性,但这只是“人格魅力”一类的日常术语,鲜有法律意义。

第一,“四元”结构由权利能力、法律主体、人身利益和宪法概括条款内蕴的伦理价值构成。伦理人是法律的价值中心,通过权利能力的技术手段,它首先在私法中演化出权利主体和人格权两层含义。随着社会经济的发展和市民社会的变迁,它又将其伦理价值蕴藏于人之尊严等宪法概括条款中,对已经形成的权利主体(法律人)、人格权产生效力,使人的伦理价值得以继续维持。

第二,必须对罗马法上的人格进行限定,大刀挥向言必称罗马的人格通说。罗马法上通过作为社会治理工具的身份来建构法律主体;人身利益并不被罗马法当成人格对待。这与伦理人的概念大相径庭。尽管经由身份来建构法律主体,与使用权利能力来建构法律主体有结果上的一致,但二者在价值判断上迥异。通说所谓的罗马“人格”,与近代以来的“人格”截然二物。

第三,伦理人是法律的价值源泉,是权利主体、人格权的诞生地。权利能力的产生,旨在区分自然人与法律人,但其发展的结果,又使其丧失了这种功能,从而退隐为一种价值宣示,我们称之为“技术人格”;宪法概括条款中的伦理价值,渐次渗透到主体平等和人格权保护中,可以称为“伦理人格”;在经典学说中,法律主体被称为“法律人格”、人身利益则为“事实人格”。[29]因此人格在当代私法上的结构如图4所示。

图4

[1]胡玉鸿.围绕“人格”问题的法理论辩[J].中国法学,2008(5):18-30.

[2]梁慧星.民法总论[M].北京:法律出版社,2007:91.

[3]尹田.论自然人的法律人格与权利能力[J].法制与社会发展,2002(1):124-128.

[4]尹田.论人格权的本质[J].法学研究,2003(4):4-15.

[5]李永军.民法上的人及其理性基础[J].法学研究,2005(5):17-28.

[6]卡尔·拉伦茨.德国民法通论:上[M].王晓晔,邵建东,程建英,等,译.北京:法律出版社,2003.

[7]张红.一项新的宪法上基本权利——人格权[J].法商研究,2012(1):40-44.

[8]周云涛.论宪法人格权与民法人格权[M].北京:中国人民大学出版社,2010:31-32.

[9]ROSCOE POUND,The Spirit of the Common Law[M].Boston:Marshall Jones Company,1921:207.

[10]张平华,曹相见.人格权的“上天”与“下凡”[J].江淮论坛,2013(2):97-104.

[11]马俊驹.人格与财产的关系——兼论法国民法的“总体财产”理论[J].法制与社会发展,2006(1):109-118.

[12]汉斯·哈腾鲍尔.民法上的人[J].孙宪忠,译.环球法律评论,2001(冬季号):5-16.

[13]杨代雄.伦理人概念对民法体系构造的影响[J].法制与社会发展,2008(6):78-89.

[14]徐国栋.“人身关系”流变考[J].法学,2002(6):47-54.

[15]元照英美法词典[M].北京:法律出版社,2003:193.

[16]周枏等.罗马法[M].北京:群众出版社,1985.

[17]马俊驹,刘卉.论法律人格内涵的变迁和人格权的发展[J].法学评论,2002(1):26-41.

[18]彼德罗·彭梵得.罗马法教科书[M].北京:中国政法大学出版社,1992.

[19]杨代雄.主体意义上的人格与客体意义上的人格[J].环球法律评论,2008(4):55-63.

[20]巴里·尼古拉斯.罗马法概论[M].北京:法律出版社,2004:69.

[21]马俊驹,张翔.人格权的理论基础及其立法体例[J].法学研究,2004(6):46-57.

[22]马俊驹,张翔.论民法个人人格构造中的伦理与技术[J].法律科学,2005(2):29-35.

[23]梁慧星.民法总论[M].北京:法律出版社,2011:66.

[24]罗斯科·庞德.法理学:第四卷[M].王保民,王玉,译.北京:法律出版社,2007:152.

[25]付翠英.人格·权利能力·民事主体辨思[J].法学,2006(8):73-81.

[26]张红.19世纪德国人格权理论之辩[J].环球法律评论,2010(1):24-35.

[27]星野英一.私法中的人[M].北京:中国法制出版社,2004:7.

[28]苏永钦.私法自治中的国家强制[M].北京:中国法制出版社,2005:28.

[29]张俊浩主编.民法学原理:上[M].北京:中国政法大学出版社,2000:140.