高校体育教学改革与大学生参加阳光体育自觉性关系的探讨①——基于自我决定理论视角

2014-09-19齐春燕

齐春燕

(南开大学体育教学部 天津 300071)

高校体育教学改革与大学生参加阳光体育自觉性关系的探讨①

——基于自我决定理论视角

齐春燕

(南开大学体育教学部 天津 300071)

本研究从自我决定理论的视角分析了高校学生参加阳光体育运动自觉性的本质,指出高校大学生参加阳光体育的自觉性实际是让学生形成参加阳光体育运动的内部动机。在体育教学中满足学生的胜任、自主以及归属这三大需要是形成学生参加阳光体育运动内部动机的有效手段。提出小团体教学和翻转课堂教学是满足学生这三种需要的有效课程模式。

体育教学改革 阳光体育运动 自觉性 自我决定理论

阳光体育运动是我国政府针对当前青少年体质水平下滑而采取的一种健康干预活动,中共中央、国务院在《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》中指出:从2007年开始,用3年左右时间,使85%以上的学生能做到每天锻炼1h,达到《国家学生体质健康标准》及格等级以上水平,掌握至少2项日常锻炼的体育技能,形成良好的体育锻炼习惯。通过5年左右的时间,使学生的体质健康水平切实得到提高。阳光体育运动对学生锻炼的时间、掌握的项目和达到的目标都作了详细的要求,这就需要学生充分认识阳光体育运动的目的,体育锻炼对体质健康重要作用,增强体育锻炼的意识,激发学生参加体育锻炼的兴趣和积极性,将参加阳光体育运动转变成自己的自觉行为,从而形成体育锻炼的习惯,提高学生的健康水平。

学校体育课包括体育教学和课外体育活动。阳光体育运动的要求中也明确指出开展阳光体育运动要结合体育教学和课外活动[1],因此,这两方面就是学生阳光体育运动的主要途径和保障。体育教学中,要深化教学改革,不断提高教学质量;课外活动中,配合体育课教学,保证学生平均每个学习日有1h体育锻炼时间。高校要不断深化体育课程改革、提高体育教学质量,形成课内外一体化的教学模式,教育、引导学生积极参加阳光体育运动,使其成为学生自觉的行为。本研究从自我决定理论的视角对我国高校体育教学进行改革,使体育课程能真正满足学生的自主需要、胜任需要以及关系需要,激发学生参加阳光体育运动的自觉性。

1 从自我决定理论看学生参加阳光体育运动自觉性的涵义

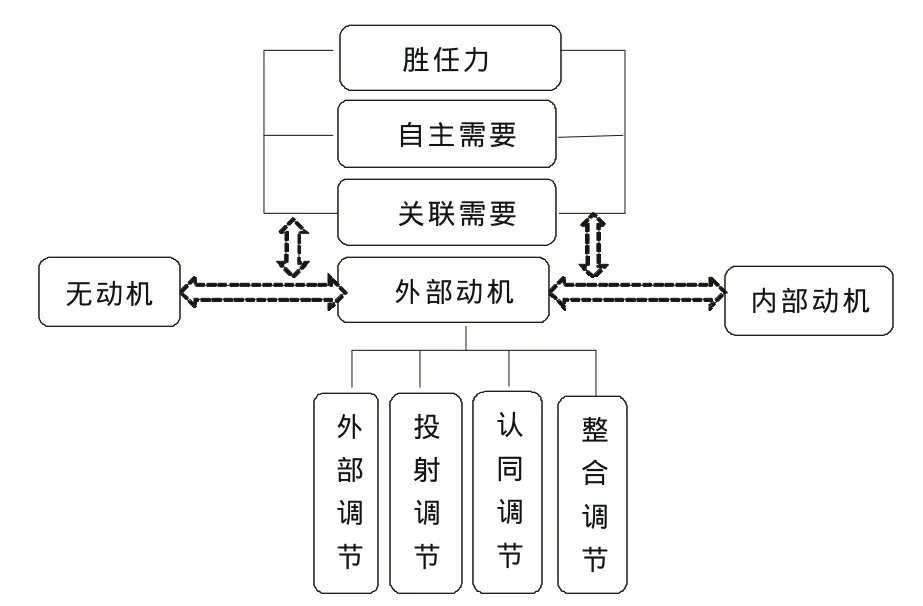

图1 动机的分类及转化的条件图

如何使学生自动自觉参加阳光体育运动,这就要求学生能真正认识到自身对阳光体育运动的需要,从而变成促进学生参加阳光体育运动行为的内部动机,因此,只有学生真正具有了这种内部动机,才能付诸行动,自觉地去进行阳光体育运动。动机是激发并维持一个人进行活动的心理动因或者内部动力,自我决定理论认为动机是分为无动机、外部动机以及内部动机三种类型,这三种类型的动机决定了人的行为有多大程度上是自愿以及自我决定的[2],因此,不同的学生对参加阳光体育运动表现出不同的行为是因为动机的不同,没有形成参加阳光体育运动的内部动机。当然这三种类型的动机并不是截然分开的,而是处在一个自我决定程度或自主性程度的连续体上。由于参加阳光体育运动的行为是由自身以及外界等因素综合决定的,因此正确引导学生的动机向内部迁移,从而提高学生对阳光体育运动从感兴趣到有乐趣,最终形成自觉参加阳光体育的习惯,是学校体育亟待解决的问题。

2 自我决定理论对体育教学改革的启示

2.1 从自我决定理论的视角对参加阳光体育运动动机的分类

外部环境也会对学生参加阳光体育运动内部动机的养成产生影响,学生在学校中对体育信息的获得以及感知更多的来自于体育课程以及课外活动,因此,体育课程以及课外活动成为调动学生参加阳光体育运动积极性以及形成内部动机的关键因素。自我决定理论认为无动机是个体不知道自己行为的原因,缺乏基本的行为能力[3]。具有这样动机的学生不懂得阳光体育运动的意义,在根本上不知道体育运动与体质健康的关系,对任何事物都无所谓,不感兴趣,缺乏自我决定的意识。外部动机是指个体为了获得某种与活动本身相分离的结果而从事该活动的倾向[3]。许多高校围绕着阳光体育运动开展了许多丰富多彩的体育活动,但发现有些学生参加活动的目的不是为了提高参与体育活动的积极性或者提高身体素质,而是为了学分或者是评优等其他原因而不得不参加。这种动机所激发的行为不会自发产生,而是被外部的压力激发出来的。而内部动机是个体对活动本身有兴趣而参与其中,当个体为内部动机所激发时,他们会体验到对自身行为的高度自主和意识控制[3]。因此内部动机所激发的行为就是自我决定或者说自觉的行为。体育课程与课外活动是高校中大学生参加阳光体育运动内部动机形成的外部影响因素,通过体育课程以及课内外一体化的课程模式对具有无动机以及外部动机的学生进行激发,使其具有参加阳光体育运动的内部动机,从而使参加阳光体育运动成为学生的自觉行为。

2.2 阳光体育运动动机的内化对体育课程改革的启示

自我决定理论认为,内部动机对推动人的行为有积极的作用,但是并不是所有的行为都是由内部动机激发的,外部动机同样能起到积极的推动作用[4]。个体对自己行为的调节程度都是沿着无动机—外部动机—内部动机这个维度而逐渐增加的。外部动机的逐渐内化使得个体对自己行为的调节会越来越自主,达到整合调节的最高阶段后,个体就能完全自主的决定自己要从事的行为,变成自觉地行为。因此高校课程的设置要从如何激发学生对参加阳光体育运动的外部动机向内部转化这一目标。

自我决定理论根据自我决定或者自主的程度,将外部动机分为外部调节、投射调节、认同调节以及整合调节(如图1所示)[5]。外部调节是指行为由外部环境的刺激进行调节,由外部因素所控制来执行某一行为。有些学生参加阳光体育运动的行为是由于获得更高的学分或者评奖以及获得某种除自身因素以外的利益而进行的。学生根本没有认识到阳光体育运动的本质,因而没有从自身的需要出发进行阳光体育运动。这些学生上体育课也是被动的,也是为了学分而不得不上体育课。投射调节则是由于受到内疚、自尊等内部的刺激或者压力而对行为产生调节。因为行为的原因来自于个体内部,因而这一水平上的调节部分是内化的,个体还未从心理上真正接受,体验到的仍是一种外部的控制。这种动机的学生会受到其他参加体育运动学生的压力或者怀着“随大流”的想法而去参加阳光体育运动。认同调节是当个体认为某一活动对自己有重要性或有价值而采取行为时而产生的调节,此阶段,个体认同活动的价值及重要意义,因此非常愿意参与活动,此时个体才能体验到内部的控制。而整合调节是将认同的价值和规则整合到个体一贯的自我图式之中,此阶段是内化程度最高、自我决定性最强的外部动机。学生最能直接体会到运动价值的一种方式就是体育课,因此应该在体育教学目标、内容、方式、手段以及评价上不断地改进,以此改变学生对体育运动的认识,进而将学生的外部动机转换成内部动机。

体育课程应该满足学生哪些方面的需要,才能使学生参加阳光体育运动的动机从外部向内部转化呢。自我决定理论认为,人类有三种基本的心理需要,他们分别是胜任力需要、自主需要和关联需要。胜任力需要是指在活动交互作用的过程中,个体感觉到自己是能胜任的、有能力的需要;自主需要是一种控制感,指个体自主地与环境产生相互作用的需要,就是一种直觉,对原因的内部控制;关联需要指的是归属的需要,隶属于某一群体的需要。这三种需要是相互联系、相互作用的,在三种需要都得到满足后个体才能产生真正的自我调节,从而产生自觉地行为。胜任力需要、自主需要以及关联需要是否得到满足,将直接影响到三种七类动机类型是否向彼此临近的动机类型转化,因此,体育课程的设置要尽量满足学生的这三种需要,使学生对参加阳光体育运动产生真正的内部动机。(见图1)

2.2.1 体育教学中应该满足学生的自主需要

自我决定理论的研究表明,有形的奖赏、威胁、指令、压力性评价、强制性目标等会削弱学生的内部动机[6-7]。因此在体育教学中要满足学生的自主需要,平时在课堂上要注意奖赏以及批评等的措辞以及方法,不要用语言和行为伤害学生对体育课以及课外锻炼的积极性以及正确的认识,从而影响其内部动机的形成。在培养学生的自主能力上,应采用一些当今比较先进的教学手段,让学生对教学内容具有自主选择的机会,为学生创造自主的学习环境。当下非常流行的“翻转课堂”教学模式在培养学生的自主能力中起到很积极的促进作用。体育教学中可以适当采取这样的方式。让学生可以在任何时间都能对上课所学习的内容进行预习、讨论,在课上与老师提出的问题进行交流,这样可以让学生体验到学习的责任,从而产生对体育课以及体育锻炼更强的自主性。学生只有认识到体育锻炼的价值以及重要性,才会付出持续的努力参加阳光体育运动。自我决定理论中,认为个体对事物价值的认同主要是来自于外部动机的内化与整合。因此教师在给学生学习任务提供自主选择的同时,要理解学生的心理感受,了解学生的想法,即使学生不喜欢的学习任务,也要让学生提出自己的看法,充分体现学生在学习中的主体作用。通过对学生想法的了解,教师可以从不同的角度、利用不同的方法使学生了解体育课程以及体育锻炼的意义和价值,为学生对这些信息的整合和内化提供资源。在课堂上认真教导学生体育知识和技能,指导学生将体育课程及课外锻炼与终身体育锻炼相融合,鼓励学生树立体育锻炼的终身目标,帮助学生产生体育锻炼的责任感,促进对体育锻炼价值的内化。

2.2.2 体育教学中要增加合作意识,提高学生的归属感

很多体育项目都是要求团体协作性较强的,因此体育课程要适应项目的这些特点,在教学单元中形成小团体教学,在这种小团体中,小组成员间有着共同的课程目标,评价和奖励也是以小组为单位进行的,这样可以减轻那些因为体育学习基础不好而害怕体育锻炼及逃避体育课的心理负担,形成团结协作以及安全的课堂氛围,同时学生对小团体具有归属感。归属感主要在个体感觉到与他人互动联系并理解他人过程中出现,包括团队合作与人际社交[4]。学生在教学的小团体中为了共同的课程目标会相互监督、督促,在课下也可以通过各种方式进行联系、沟通以及在一起进行练习等,增加课下锻炼的机会,使课上和课下形成了一体化,这种方式使学生获得了很强的归属感,推动参加体育锻炼的内部动机的转化。

3 结语

高校体育教学中要形成课内外一体化的模式,在设计上遵循满足学生胜任、自主以及归属方面的需要,强调体育教师在教学中要善于运用创新和适当的教学手段和方法,促使学生对体育锻炼活动由无动机和外部动机逐渐转化为内部动机。当内部动机形成,学生对体育锻炼的兴趣才能建立,才能从体育锻炼中体会到体育活动的乐趣,认识到体育锻炼的内在本质,积极投身到阳光体育运动中去,实现终身体育的目标。

[1]张洁.“阳光体育运动”背景下我国中学课外体育活动的理论与实验研究[D].上海体育学院,2012.

[2]薛锋.大学生运动动机与锻炼行为的关系[J].武汉体育学院学报,2010,44(6):44-45.

[3]王婷婷,庞维国.自我决定理论对学生学习自主学习能力培养的启示[J].全球教育展望,2009(11):40-43.

[4]陈巍,方义桂.基于自我决定理论的教学设计观[J].现代教育论丛,广西教育学院学报,2008(5):19-22.

[5]刘妍君,王才康.自我决定理论在新课改理念下对教学行为的启示[J].广西教育学院学报,2008(2):43-45.

[6]Deci E.L.,Ryan,R.M.,Williams,G.C.Need satisfaction and the self-regulation of learning[J].Learning and Individual Differences,1996(8):165-183.

[7]Ryan R.M.,Deci E.L..Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation,Social Development, and Well-Being[J].American Psychologist,2000,55(1):68-78.

G807.04

A

2095-2813(2014)07(c)-0130-02

南开大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(项目编号:NKZXC1110)。

齐春燕(1976—),女,山东德州人,博士,讲师,南开大学体育部,研究方向:高校体育教学与训练。