贵阳市第一个城市人民公社

2014-09-18金方隆

金方隆

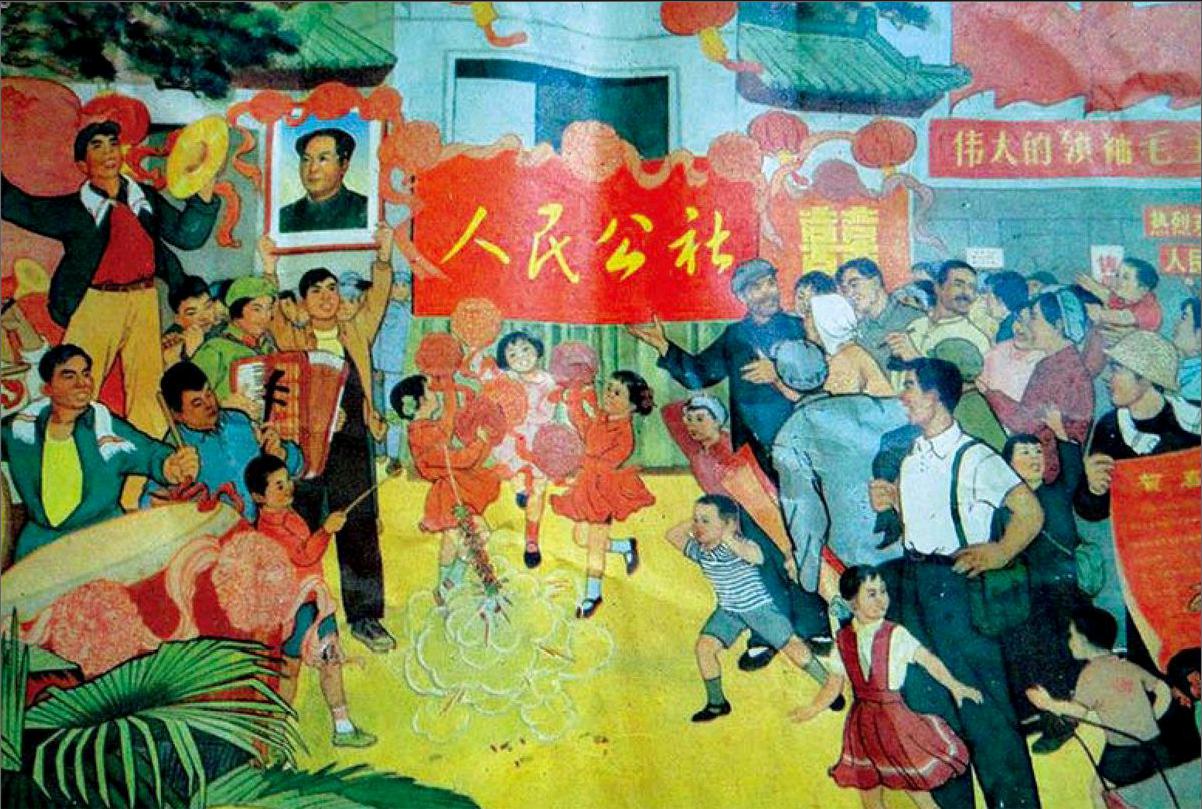

1960年2月13日,经过1个多月的周密筹备,在河滨公园召开了万人大会,在锣鼓喧天,彩旗飞舞的一片欢闹声中,河滨城市人民公社诞生了。城市人民公社是当时“左”的思想指导下进行的社会试验。

街道成立人民公社的缘由

1958年8月上旬,毛泽东主席到河南视察时,当地领导向他汇报用“人民公社”这个名称的缘由。毛泽东主席听后说:“人民公社这个名字好,包括工农商学兵,管理生产、管理生活、管理政权。”8月9日,他到山东视察时又说“还是办人民公社好”。8月13日,他的讲话在《人民日报》公开发表后,“人民公社好”的口号传遍全国。1960年3月31日,第二届全国人民代表大会第二次会议在国民经济计划草案的报告中说,全国各地城市大办人民公社,大办街道工业,大办公共福利事业,大办公共食堂,不仅有利于生产建设的发展,而且有利于城市社会主义生活的彻底改造。到1960年7月底,全国大中城市建立起1000多个人民公社,参加人民公社的人口,占城市人口总数的77%。

兴办人民公社的消息传来,中共贵阳市南明区委发了关于在全区建立人民公社的计划,区委宣传部印发了有关成立街道人民公社的宣传提纲;区委成立政法口指挥部,使当时大办人民公社的工作直接在区委领导下进行;随后又将街道办公室改为城市公社办公室。

1958年8月26日,区委宣传部在“关于在街道居民中组织人民公社的宣传提纲”中对“为什么要在街道居民中组织人民公社”写道,目前,街道居民仍是一家一户进行个体劳动和生活,这种组织形式与当前国家的社会主义建设大跃进的形势极不相称,不能适应国家发展形势的需要,同时,这种组织形式与广大街道居民群众的社会主义觉悟和迫切要求走向集体化的共产主义趋向极不符合,这是不能满足国家和人民群众的要求。不少居民提出解放思想,组织起来,走向集体化,在社会主义建设事业中发一分热,放一分光的愿望。宣传提纲对“组织街道人民公社有什么好处”写道,在街道成立人民公社能够把家务劳动变为集体劳动,把一切闲置的劳动力组织起来,使每个人能够鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义,为社会主义尽一份力量;能够树立我为人人,人人为我的集体主义思想;能够发挥人多力量大的作用,有利于各尽所能,人尽其才的作用。

1958年8月31日,“南明区委关于全区建立人民公社计划”(简称计划)写道:“我们所要建立的公社,它的性质是工、商、学、兵四位一体的社会基层组织,它是社会主义集体经济组织,是劳动人民在自愿和互利的基础上组织起来的,它的任务是为生产事业服务,特别是为工业建设服务,同时做好社内工业、商业、文教、卫生等事业”。“计划”说城市人民公社的宗旨是“巩固社会主义制度为过渡到共产主义社会打下基础。”“计划”还说“组织人民公社是人民群众走向集体化,走向共产主义社会的萌芽。”“计划”还对全区建立人民公社从地区划分、人员配备、工作方法步骤,时间安排以及要注意的问题等作了统一规定。

城市人民公社的成立经过

1958年8月30日,南明区河滨公园办事处在公园南路办起一个小型的人民公社——卫星公社。这是在全国开展农村人民公社化运动的同时,南明区出现的以一个居民段的街道居民为主体的第一个城市人民公社。

1960年2月4日,区委写给市委的“中共南明区委关于组织城市人民公社的报告”中说:“以现在的三个联合办事处为主”,“分别建立河滨、南门、新华三个城市人民公社”。“为了有计划、有步骤,积极稳妥地开展建立城市人民公社的工作,决定在河滨联合办事处(1958年9月成立)搞试点,试点工作分两步走:第一步宣传动员,第二步召开社员代表大会。”报告还对如何向群众宣传、组织学习讨论、社会分工、报名入社,做好召开成立大会的各项准备工作作了分工和安排。

1960年2月13日,经过1个多月的周密筹备,在河滨公园召开了万人大会,在锣鼓喧天,彩旗飞舞的一片欢闹声中,河滨城市人民公社诞生了。参加成立大会的有河滨公社的社员,南明辖区的各方面代表,云岩区的代表,省级有关部门的负责同志,市委、市政府各部、办、委、局的领导。

河滨人民公社是由南明区原市府、河滨、太慈3个办事处成立的河滨联合办事处的基础上建立的。该辖区当时有71111人,11097户,80多个公共户单位。时任中共贵阳市委书记伍嘉模和时任中共南明区委书记的李增贤亲自带领工作组,深入该辖区摸底调查后认为:河滨联合办事处领导班子团结、勤奋,街道工业有一定基础,具有一定的经济实力,群众积极性高,领导班子在群众中又享有较高的威信。

河滨人民公社在原联合办事处的基础上建立党委,书记罗贤林,副书记李尚平、郭文安、郭纯道,下设办公室、组织部、武装部、宣传部、团委、妇联;行政上建立公社管理委员会,社长罗贤林,副社长徐贵成、张忠义等,下设办公室、工业部、财贸部、文教卫生部、福利部。

公社成立后,上级的指示是:以大力发展生产为主,组织和服务于城市人民生活。当时人们对公社的认识简单,好象公社建立就能向社会主义迈进了一大步,加上办事处工作基础好,在那种大干快上精神的鼓舞下,到处是在“革命加拼命”,一片轰轰烈烈、热气腾腾的景象。街道上兴办了一批企业,如汽修厂、五金厂、马板车厂、纸盒厂、淀粉厂、缝纫厂等,这些企业当时的经济效益都比较好,还节余70多万元上交区财政,这在当时是个不小的数字。在组织服务群众方面,公社办了服务站、托儿所、幼儿园、医院、保健所、学校、食堂、商店、敬老院等,这些服务行业主要为辖区居民群众服务,特别是为双职工提供服务,解除他们的后顾之忧。当时兴办的法院街食堂是一家很不错的公共食堂,办在文化路的托儿所还被评为全国先进托儿所。1960年5月2日,中共中央委员,全国妇联副主席邓颖超亲临这两家单位视察。

河滨城市人民公社成立后,全市闻风而动,接着第二个城市人民公社——云岩区普托人民公社成立。随后,南明区也相继建立了新华、甲秀(原南明人民公社)、油榨、西湖、太慈、龙洞、甘荫塘等城市人民公社,实现了全区城市公社化。

城市人民公社成立后

产生的影响及反思

城市人民公社存在的时间比农村人民公社短得多,但它在政治、经济、文化、思想等方面还是有一定影响的,也留给了我们一些反思。

城市人民公社这种组织形式,当时从中央到地方都认为是建设社会主义和逐步向共产主义过渡的最好组织形式。城市人民公社的特点为“一大二公”,在规模上求大,与当时的生产条件不相适应;过份强调公有化,忽视了私营和个体经济;生活上要求集体化但却不受人们的欢迎。南明区在1958年最初建立的卫星公社是一个居民段。1960年建立的河滨以及新华、甲秀等人民公社是一个办事处。后来按照市委的意见,准备建立南明人民公社的规模是一个区,它包括改为分社的3个城市人民公社和新成立的5个分社,使区一级的党政领导机关更加直接参与全区的经济活动。这样大规模的城市人民公社,在客观上和当时的生产条件不相适应,在主观上,当时公社干部文化水平、科学知识、管理水平都难以胜任领导和管理工作。当时南明人民公社没有建立,而且城区各分社在建立时都是“一套人马、两块牌子”,既挂分社的牌子,也挂办事处和公安派出所的牌子,保留了原有的政权机构,社员代表大会没有像农村公社那样行使人民代表大会的权力,区以上的工厂企事业单位和机关、团体原有的管理体制未变动。

城市人民公社是当时“左”的思想指导下进行的社会试验。1961年下半年,南明区根据上级指示,城市人民公社只保留牌子,第一步先恢复原河滨联合办事处的管理体制,第二步又恢复原来的市府、河滨、太慈三个办事处。到1962年8月,南明区先后正式建立13个办事处。南明区的城市人民公社化运动宣告终结。

(作者系南明区党校原副校长,高级讲师)