古典美学与现代功能语言学视野下的《红楼梦》回目翻译

2014-09-17张瑞娥

余 涛,张瑞娥

(安徽科技学院 外国语学院,安徽 凤阳 233100)

一提到文学语言的艺术性和科学性,很多人会立即从对立的视角审视这两个术语,认为科学了就不可能有艺术,艺术了就必不会科学。实际上人们对任何工具都有两个层次的要求:实用的和审美的。语言之于人,不仅有用,还在于它有美的吸引力[1]。中国古典文论是以语言的审美为轴心的,但向来都不排斥语言的实用性。现代语言学尤其是功能语言学是以实用为轴心的,但也从来没有拒绝承认语言的美学价值。语言学界的泰斗Leech[2]等人都曾经明确提出语言的审美功能。因此我们说语言的审美功能与实用功能都得到了古典文论和现代语言学的认可,只不过由于这两种模式的侧重点不同,人们往往将两者对立不予相融。实际上大部分语言材料尤其是文学语言材料都体现出中国传统美学与现代语言学观点的嫁接与融合。《红楼梦》的回目就是很好的例证,完美地体现了语言的实用和审美的两个层次。

一、两全其美的回目功能

(一)实用功能

曹雪芹在《红楼梦》的回目中充分运用了中国古典小说回目的实用性,并发挥了其最大限度的功能,其中包括概括功能、评价功能和引导功能。概括功能是以极其精炼的对句来概括本回正文所写的内容,例如从“薛文起悔娶河东狮,贾迎春误嫁中山狼”(第79回)和“贾夫人仙逝扬州城,冷子兴演说荣国府”(第2回)这两个回目上,读者就会很容易猜测相关的两个正文的内容;评价功能就是读者通过作者语言文字的使用可以判断作者对于小说中的人物和事件的态度和立场。例如从“贤袭人娇嗔箴宝玉,俏平儿软语救贾琏”(第21回)、“王熙凤毒设相思局,贾天祥正照风月鉴”(第12回)这两个回目中读者会非常容易看出作者对相关人物的好恶和评价;由于回目概括和预叙了相应正文所写的内容,因此能够引导读者预测故事,激发他们的阅读热情,影响着他们的阅读选择,又由于回目透露了作者对于作品中人物和事件的态度,因此又能引导读者对它们的评判和自己的价值判断,由此实现其引导功能。

(二)审美功能

除了其实用功能外,《红楼梦》的回目还具有极强的审美功能。刘勰认为文采包括“形文”“声文”和“情文”[3]69。“形文”“声文”和“情文”形成了审美客体的审美构成,分为物质的和非物质的两种。其中“形文”是肉眼可见的形式文采,“声文”是可听的声音方面的文采,这两种都有物质的存在形式,我们暂将其分为可听审美与可视审美。而“情文”则没有物质存在形式,是审美主体的一种审美体验。《红楼梦》的回目就具有鲜明的“形文”和“声文”,从而形成了美轮美奂的可视审美和可听审美效果。可视审美就是通过视觉感受实现的审美效果,主要通过可视的外在形式加以实现。《红楼梦》回目在句式、炼字、简洁方面都体现出了极高的可视审美价值。“尴尬人难免尴尬事,鸳鸯女誓绝鸳鸯偶”(第46回)、“贤袭人娇嗔箴宝玉,俏平儿软语救贾琏”(第21回)、“金兰契互剖金兰语,凤雨夕闷制风雨词”(第l5回)等等都是很好的例证。可听审美就是通过听觉实现的审美效果,主要通过声音、节奏、音韵等产生的音乐性来实现,音乐性能最直接地指向人的内心[4]。《红楼梦》的回目极其讲究听觉之美,运用叠音、叠韵、双声和平仄等手法,给予语言和谐动听的声情之美,创造了一种珠走玉盘、流畅婉转的美妙境界。“情切切良宵花解语 意绵绵静日玉生香”(第19回),此处的叠音“情切切”揭示出袭人对宝玉的何等期待;而“意绵绵”又刻画出宝黛感情的何等缠绵!“琉璃世界白雪红梅 脂粉香娃割腥啖膻”(第49回),“琉璃”与“啖膻”分属双声和叠韵,用于同一回目之中,读来朗朗上口,和谐悦耳。

二、回目翻译的比较研究

由于后四十回是霍克斯的女婿闵福德所翻,因此所选语料中不包括后四十回。前八十回中,对于第七、第八和第九回的回目,杨宪益和霍克斯翻译时所依据的版本不同,不具有可比性,因此翻译比较中我们也不包括这三回的回目。因此我们只选取77个回目及其译文为语料进行比较分析。

(一)版式上

不同的版式是最直观的翻译差别。杨译的所有单词的第一个字母(句中单词除了虚词之外)都是大写,回目的上下两句之间没有标点符号连接,可见杨宪益深受中国古典章回小说的形式影响,翻译中非常注重回目的简洁概括性,不妄增一词一句,在形式上实现了与原文最大程度上的接近。霍译只大写上下两句的第一个字母,回目的上下两句之间使用分号连接,而且每一下句都以“And”连接(除了第9回)。由此可以判断霍克斯遵从了英语注重逻辑和衔接的形合特点。

(二)策略上

对于《红楼梦》回目的翻译策略,有些研究者认为杨译着重直译,霍译着重意译,杨译平铺直叙,霍译语言生动[5]。本文不以现代翻译方法为准绳总结两位译者的翻译策略,而是结合文章的出发点,以中国古典文论中推崇的隐显、虚实的创作手法为切入点,结合现代语言学推崇的科学分析法考察两位译者策略上的倾向性。

中国古典美学提倡隐显相彰、虚实相生的创作手法,形成了中国传统文论和文艺创作中的重要传统。这一方法主要服务于作品审美功能的实现。进过统计我们发现,杨宪益和霍克斯在翻译策略上都体现了一个由隐到显、由虚到实的过程,这个过程非常有利于实用功能的实现,体现了译文在功能上由审美向实用的倾斜与让步。下面我们从所指、指称、用意、表意等几个方面探讨原文中的隐与虚在译文中的实现情况,从而判断文本的审美功能和实用功能的转化问题。

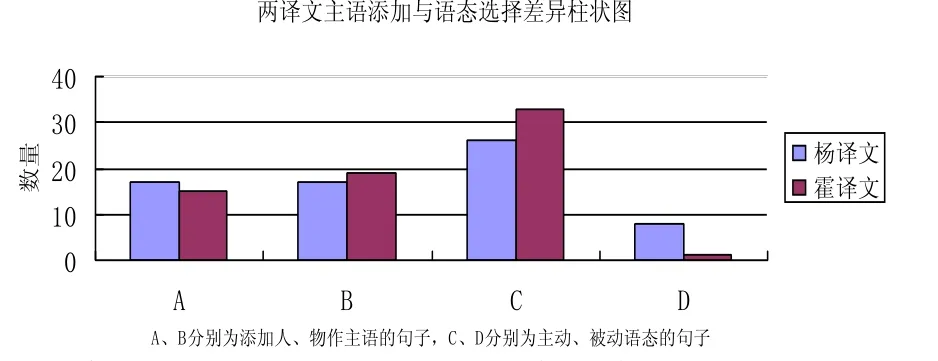

1.主语离场—所指的隐与虚。在可分析的《红楼梦》前八十回中的七十七个回目中有17回共34处存在主语离场现象,例如“金兰契互剖金兰语,凤雨夕闷制风雨词”(第45回),“弄小巧用借剑杀人,觉大限吞生金自逝”(第69回),这种主语的离场富有美学价值,可以使读者产生悬念,从而产生强烈的阅读欲望。翻译中两位译者都按照英语的句法规范添加上了相应的主语,体现出了所指在翻译中的由隐到显的过程。下面是杨译文和霍译文在添加主语和语态选择方面的差异图。

霍克斯在19处添加了物作为句子的主语,除一处用作被动语态外,其余全部使用了主动语态;15处添加了人作句子的主语,全部使用了主动语态。总体上被动语态的使用率是2.94%。在选择物或人作主语的问题上,杨宪益则是平分秋色,17处选择了物作主语,其中7处用了被动,10处为主动;另外17处选择了人作主语,其中16处为主动,1处为被动。总体上被动语态的使用率是23.53%。由于英汉语之间的差异,对于原文的无主句,翻译中必须加上相应的主语,但我们认为,选择物或人作为原文离场的主语有着不同的侧重。选择物作主语强调了事件,选择人作主语则突出了角色,译文读者在译者的不同选择指引下将目光或投向事件的发生或关注故事中的主角,实现的是不同的引导功能。从上面的分析我们可以看出,两译文在主语添加方面表现出极大的相似性。虽然在语态的选择上有较大差异,但我们知道,虽然被动语态在汉语中缺乏自然之美,但在英语中被动语态具有更好的接受性和审美功能。由此可见从主语的选择到语态的取舍,两位译者在回目功能的实现上是很相似的。

2.别样称谓—指称的隐与虚。“幽淑女悲题五英吟,浪荡子情遗九龙佩”(第64回),“尴尬人难免尴尬事,鸳鸯女誓绝鸳鸯偶”(第46回),“嫌隙人有心生嫌隙,鸳鸯女无意遇鸳鸯”(第71回),其它的有“冷二郎”“情小妹”等等。作者往往根据人物性格(如幽淑女、浪荡子、冷二郎、情小妹)、人物的住所(林潇湘、薛蘅芜)、人物在事件中的角色(如嫌隙人、尴尬人)进行称谓,或者利用人物的别名或者字号进行称谓(薛文起、秦鲸卿、贾二舍)而不是始终如一地用人物的姓名进行称谓,使得回目中体现出的人物称谓丰富多样,富有情趣。原文回目中对人物进行指称时,作者没有直接采用姓名称谓的有54处。翻译中,两位译者采用了相同的策略来处理这些称谓语的翻译,这些策略包括:将其译为姓名称谓、名词式短语、尊称、专有名词或者进行省译。所不同的是每种策略使用的频率不同。下表反映了两译文对这些称谓的翻译处理。

两位译者对这些称谓的翻译使得指称由隐到显、由虚到实,直接明了。其中的尊称是作品中一贯使用的,专有名词也是作品中人物所起的雅号或绰号,因此从这些隐性称谓的翻译来看有着很明显的由隐到显、由虚到实的过程,原文中的审美功能在译文中向实用功能倾斜。

3.援引典故—用意的隐与虚 。 在可分析的《红楼梦》前八十回中的七十七个回目中有十一回援引了典故,用典十四个。分别是“云雨情”(第6回)、“花解语”(第 19 回)、“千金一笑”、“双星”(第31回)、“信口开河”(第39)、“兰言”、“潇湘子”(第42回)、“撮土为香”(第43回)、“金兰契”(第45回)、“戏彩斑衣”(第54回)、“投鼠忌器”(第61回)、“芍药”(第62回)、“河东吼”、“中山狼”(第79回)。霍克斯的译文有四处保留了典故,分别是“潇湘子”(第42回)—River Queen、“戏彩斑衣”(第54回)—emulates the filial antics of Lao Laizi、“芍药”(第 62 回)—a peony-petal pillow、“中山狼”(第79回)—a Zhong-shan wolf,对于其它典故则直接译出了典故隐含的意义。杨宪益只保留了一处典故“潇湘子”(第42回)—the Queen of Bamboo,另外两处借用典故的形象翻译“撮土为香”(第 43回)—Incense Is Burned on the Ground、“河东吼”—a fierce lioness、“中山狼”—(第79回)an ungrateful wolf,其它则直接译出了典故隐含的意义。这种放弃典故直译意义的策略非常有利于读者的理解,使得实用功能在译文中得到了彰显。

4.委婉表达—真意的隐与虚 。 在可分析的《红楼梦》前八十回中的七十七个回目中有六回使用了委婉语。其中有五回使用委婉语表示“死去”,分别是“仙逝”(第2回)、“夭逝”(第16回)、“归地府”(第66回)、“自逝”(第69回)和“夭风流”(第77回),另外一处委婉语“初试云雨情”(第6回)表示性行为。下表反映了两位译者对这些委婉语的翻译处理。

从上表可以看出,对于这些委婉语的翻译,霍译文有五处以委婉对译委婉,只有“自逝”一处直接译出其意义;而杨宪益则只有“初试云雨情”一处以委婉对译委婉,其余的五处则是直接译意义。在委婉语的翻译中,我们可以看出,霍克斯译文充分保留了原文委婉语的隐与虚。而杨宪益译文则由隐到显、由虚到实,意义变得直接。

(三)效果上

总体来说,霍克斯译文平稳匀称、端雅凝重,长句、复杂句的运用使得整个译文的行文结构严谨沉稳、逻辑细致缜密,选择了一些大词以及一些法语词和拉丁语词,使整体译文圆满调和,体现了一种端庄、调和之美;杨宪益译文则清雅畅达,如行云流水,俊逸劲健。

1.丰腴瘦骨,各得风流

杨宪益译本实现的是瘦骨美,霍克斯译本实现的是丰腴美。在可分析的《红楼梦》前八十回中的七十七个回目的译文中,杨宪益译文共有1358个词,8.82词/句;霍克斯译文共有1555个词,10.10词/句;后者每句的平均词数是前者的1.15倍。从字数上看,杨译文比霍译文要简洁得多。

按照金隄和奈达的说法,译文的长短对读者的理解形成了不同的难易度[6]。由此理论判断,霍克斯的译文对于译者的阅读理解压力要小,比较方便读者的理解。有利于实现原回目的实用功能。而杨宪益的译文简洁概括,较好地实现了原回目的美学功能。

纵观杨译文,仅有1个复杂句,其余153句全部为简单句。霍译文中有11个复杂句、143个简单句。霍译文的复杂句是杨译文的11倍,而杨译文的简单句是霍译文的1.07倍,从句型使用上看,霍译文较为丰满而杨译文则简洁一些。借助于不同的句型句式,两者实现了不同的美学功能。

从回目的上下两句的连接上看,霍克斯用“And”连接上下两句,同一回目中的两个句子之间连接紧密、纹理紧凑、行文平稳舒缓,句子长而不乱,体现出一种秩序美,厚重感强;杨译文中,同一回目中的两个句子之间相互独立、灵动流畅,极富跳跃感和节奏感。

2.含蓄晓畅,相得益彰

杨宪益译本实现的是含蓄美,霍克斯译本实现的是直接美。杨译的概括性强,霍译则详尽得多。在句法上,杨译较拘泥于原文的句法顺序,霍译则灵活性较大,遵从英译习惯调整较多。例如霍译将很多由人作主语的回目译成了与这些人有关的物作主语,由虚拟成分作主语,富有情趣性和创造性。

三、启示

从以上分析我们可以看出,尽管霍克斯和杨宪益的译文存在着种种差异,但两位译者都充分实现了原回目的实用功能和美学功能。在文学翻译中,在文本的实用功能和美学功能的实现方面,两位译者的翻译实践可以给我们如下启示:

(一)功能上—实用美学,相得益彰

从功能角度切入翻译具有必然性[7]。在文学翻译中,译者必须充分重视文本的实用功能和美学功能的实现。两者必须同等重视,不能偏颇。我们认为,实用功能是各个文体所普遍具有的功能,也是最基本的功能。文学作品的美学功能是区别于其它文体的重要特征,因此对于文学作品来说,实用功能和美学功能是并重而行的,翻译中决不可偏废任何一个。离开了美学功能只具有实用功能的文学作品只能是一片荒漠,茫茫四顾,无甚悦目,赏心更是无从谈起;而离开了实用功能、只谈美学功能的文学作品则如假花挂枯树,虚假粉饰一番,金玉其外、败絮其中,无实质内容可言。只有与实用功能相随相形,文学作品的美学功能才能得其“真意”,而有了美学功能,文学作品的实用功能才会“粗布变锦缎”,实现真正意义上的“文质相称”。

(二)语言上—大处着眼,小处着手

大处即指文学作品宏观上功能的实现,包括美学的、实用的功能。小处则是指微观上的策略落实,译者必须从宏观上把握整个译文功能的实现,宏观上的功能定位为微观上的翻译操作指明了方向,微观上的翻译操作必须服务于宏观层面上的功能实现,尤其是体现在语言层面上的翻译选择,包括遣词炼字、句法句式选择、段落版式安排等等。文学语言是审美的对象,作为审美的客体而存在。从某种意义上来说,语言又是审美的工具。英汉语之间巨大的差异和文化传统使得人们在审美过程中形成了不同的审美标准、审美体验和审美传统。例如对仗工整这一《红楼梦》回目的一个突出特点在霍克斯的英译本中没有得到很好的体现。其实,这是因为中西方语言及其文学观、美学观的巨大差异造成的。中国古典文学中具有无曲折变化的单音节词义单位和由此产生的语法上的流动性,使整句中各平行从句或对句中的平行诗行间字与字、音节与音节的严格配对成为可能;而在有曲折变化的语言例如英语中,要达到此种程度几乎是不可能的。

在语言层面实现原文的审美信息转换,译者可以从语词出发依次上升至句、段的审美信息转换,从而达到全文的审美功能实现。刘宓庆老师曾经指出:承载审美信息的用词在语言中是最常见的物态材料。有审美价值的用词显然是经过原语作者精心选择的,通常符合“准(appropriate⁃ness)、美(beauty)、精(compactness)”的标准[3]120。其实这三条标准适用于各个语言层次,成为我们普遍使用的审美依据。无论是写作还是翻译,从语词到句子、从段落到篇章,达到了这些要求也就实现了审美信息的功能。

(三)美学观上—虚实相生,隐显互化

受老庄哲学的影响,中国古典美学关注情、意、境的整体观照,重审美主体的感性直觉[8],形成了隐显相彰,虚实相生的文学创作传统和审美习惯。长期以来,由于修辞学、符号学、逻辑学和语言哲学的影响,西方美学自诞生以来,就有重理性的传统和倾向。这种重理性重逻辑的传统导致了西方在文学审美中对于虚实、隐显处理的不同策略。在上文中我们看到两位译者翻译策略上都体现了一个由隐到显、由虚到实的过程,由此可见他们在翻译中对于东西方美学观的密切体察与重视。东西方美学观和文学观的异同是译者在虚实、隐显之间进行转换的重要依据。

总之,在文学作品翻译中,译者必须考虑作品的实用与美学功能,重视译文的艺术性与科学性,在译文中切实实现古典与现代的相融、艺术与科学的并举。这不仅是可能的,也是非常必要的。

[1]钱冠连.美学语言学—语言美和言语美[M]. 北京:高等教育出版社,2004:9.

[2]Leech,G. Semantics:The Study of Meaning[M].Lon⁃don:Penguin Books,1981:41-46.

[3]刘宓庆.翻译美学导论[M].北京:中国对外翻译出版公司,2005.

[4]朱光潜.诗论[M].上海:上海古籍出版社,2001:56.

[5]冯庆华.红译艺坛——《红楼梦》翻译艺术研究[M].上海:上海外语教育出版社,2006:6-11.

[6]Jin Di&Eugene A.Nida. On Translation[M].Bei⁃jing:China Translation and Publishing Corporation,1984:104-105.

[7]张美芳.翻译研究的功能途径[M].上海:上海外语教育出版社,2005:6.

[8]李泽厚.美学三书[M].天津:天津社会科学院出版社,2003:264-277.