汉语反义词共现构式的转喻解读

2014-09-17西南政法大学吴淑琼

西南政法大学 吴淑琼

1. 引言

反义是语言结构组织的主要原则之一,(Lyons 1977: 27)也是词汇语义关系的典型。(Murphy 2003: 169)传统上反义共现被当作词语之间的纵聚合关系,即在一个语义场内反义词形成对立的聚合物,并在一定的语境中可以互换。但反义不只是纵聚合轴上的替代关系,也是横组合轴上的共现关系。(Murphy 2006; Jonesetal. 2012; Panther & Thornburg 2012)近年来,反义词共现逐渐成为国外反义关系研究的一个热点,其研究成果主要集中在以下几个方面:1)反义词共现的频率。大量基于语料库的研究表明,反义词共现的频率比预期高(Charles & Miller 1989;Justeson & Katz 1991;Fellbaum 1995;Willners 2001)。2)反义词共现的词汇句法结构。反义词对通常共现于特定的词汇句法结构,很多学者对反义词共现的句法框架进行了归类总结(如Mettinger 1994;Muehleisen 1997;Jones 2002;Jeffries 2010; Davies 2012, 2013等)。3)反义词共现的语篇功能。众多研究证明(如Jones 2002, 2006;Murphy 2003, 2006;Murphy & Jones 2008; Jonesetal. 2012等),反义词共现最主要的语篇功能是并列和从属,并且其语篇功能具有跨语言的共性(Murphyetal. 2009;Muehleisen & Isono 2009)。4)共现反义词的排序规律。Jones(2002)、Murphy(2006)和Jonesetal.(2012)等学者的研究表明,共现反义词的排列顺序有一定的规律性,但需置于特定的句法结构进行具体分析。综观这些研究成果,研究主要集中于反义词是否共现、反义词如何共现、反义词共现有什么作用这三大问题,但反义词共现结构的语义解读尚未引起足够的关注,鲜有人对其意义的形成过程进行探讨。本文首先描述汉语中的反义词共现现象及其语义,然后探讨反义词共现本身所蕴含的转喻思维,并以两个构式为个案解析反义词共现构式语义识解的认知机制。

2. 反义词共现及其在汉语中的表现形式

词项共现研究的主要代表人物是英国语言学家Firth,他提出了词汇存在衔接关系的搭配理论,认为词义可分为许多层,其中一层就是通过选择搭配共现词汇来表达,并把这种搭配关系称作“结伴关系”。后来的语言学家进一步发展了Firth的论点。Halliday & Hasan(1976: 75)将搭配界定为“体现词项在某种显著的临近范围内组合关系的线性共现”。Sinclair(1991: 170)认为,“共现”可以作为“搭配”的同义词交替使用。Holtsberg & Willners(2001: 136)对 “搭配”和“共现”进行了区分,指出“搭配”是“语篇中两个或两个以上的词在固定长度范围内共同出现”,而“共现”指“两个词在一个语言单位内共同出现,该语言单位可以是一个短语、一个句子、一个段落、一个篇章或者一个语料库”。换言之,共现类似于搭配,二者都反映了词项之间的横向组合关系,但前者比后者的概念宽泛。据此,反义词共现指反义词对共同存在于一个具体的语言单位内,该语言单位依据其研究范围而定(但目前的反义词共现研究主要聚焦于句内共现)。值得一提的是,反义共现和反义词共现是有区别的。前者指两个反义概念共现一个语言单位,如兼有两个相反义项的反义同词,体现的是一个词不同义项之间的类聚关系;又如字面意义和实指意义截然相反的反讽。而反义词共现指两个具有反义关系的词项共同存在于一定的语言单位中,是词项之间的横向组合关系。

反义词共现反映了对立面相互统一的辩证思想,是语言中的惯常现象。在先秦老庄哲学中,反义词共现尤为鲜明。如:天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随(《老子》第二章)。现代汉语中反义词共现在词汇层面、句法层面和修辞层面等均有丰富的表现形式,现将其主要形式罗列如下:

1)反义复合词

汉语中意义相反或相对的单音节词可以直接并行连接在一起构成反义复合词,如“多少、长短、快慢、利弊、兴亡”等。反义复合词形成后,其意义并非完全是两个反义词素意义的简单相加,通常会经历一个意义的整合和变化过程。(束定芳、黄洁 2008)例如:“春秋”不是春天和秋天的并列组合意义,而是指“年岁,光阴”;“甘苦”不是甘和苦的简单相加,而是表示“酸、甜、苦、辣等各种滋味”;“老小”不仅仅指老人和小孩,而是包括老人、中年人、小孩等在内的一家人。

2)反义待嵌构式

“待嵌格式”指“两字交替显现、两字(个别的为多字) 交替隐含而需人们在使用中将隐含的字填补进去以成就一个新的词汇单位的准四字格式”(周荐 2001)。在构式语法中,构式根据抽象程度的不同可分为实体构式和图式构式,待嵌格式实则为图式构式,在词汇上是半开放的。反义待嵌构式指含有意义相对或相反词项的待嵌格式。基于前人的研究成果,我们将反义词待嵌构式分为以下几类(X和Y是具有反义关系的词对,A和B为非反义关系的单音节词素或词项)。

a. A+X+A+Y(如:不男不女,有始有终)

b. X+A+Y+B(如:天长地久,南水北调)

c. X+Y+A+B(如:悲喜交集,赏罚分明)

d. X1+X2+Y1+Y2(如:死去活来,深入浅出)

f. X1+Y1+X2+Y2(如:轻重缓急,喜怒哀乐)

e. X1+X1+Y1+Y1(如:日日夜夜,进进出出)

反义待嵌构式的语义超越了常规的意义组合规则,具有独立于其构成成分之外的意义。例如,“左顾右盼”的语义不是“左顾”和“右盼”的简单相加,而是表示“向四周看”;“东追西追”不是指“向东追和向西追”,而是表示“到处追”。

除了典型的四字格待嵌构式外,反义词经常成对出现,与另外的成分组合,形成半开放式构式。例如*本文中的例子均来自北京大学现代汉语语料库(http://ccl.pku.edu. cn:8080 /ccl_corpus /)。:

(1)碰到这些编辑老爷,真叫人哭也不是,笑也不是。

(2)好也不行,歹也不行,这条路上只有死亡,而且说不定哪时就来到,自己一点也不晓得。

(3)天赐莫名其妙,哭也不好,笑也不好:直大口地咽气

(4)远看像座庙,近看不是庙,一个老翁在数当票,哭不像哭,笑不像笑。

例(1)—(3)是构式“X也不是/行/好,Y也不是/行/好”的示例,例(4)是构式“X不像X,Y不像Y”的示例,其中X和Y为反义词对。这两个构式的语义都不能从前后两个分句意义直接推导出来。如例(1)并不只是指“不能哭和笑”,而是指“无论怎样都不行”。例(2)和例(3)也一样,通过正反对举,表达了不知该怎么办才好的尴尬境地。例(4)的语义不是其组成成分“哭不像哭”和“笑不像笑”的机械组合,而是表示“什么表情都不像”。

反义待嵌构式经过反复使用会固化为成语。反义词共现成语在汉语中尤为普遍,例如:有备无患、生离死别、天南地北、上蹿下跳、前呼后拥、以少胜多、比上不足、比下有余和婆说婆有理、公说公有理等。这些成语的意义具有非组合性,语义已经高度凝固化。

3)矛盾修辞法

矛盾修辞是将两个在语义上彼此悖反的词语并置在一起, 使其共处一体,表达事物的对立统一特性。在矛盾修辞的语言表达中,语义相反的词语共居一个结构中,相互依存,相互贯通,如“甜蜜的痛苦、无事忙、真实的谎言、坚硬的稀粥、小大人”等。矛盾修辞中两个语义相反的词语,相互排斥,但在矛盾中相互作用,形成有机的统一。矛盾修辞法表达式的整体意义无法从其组成成分的意义推导出来。如“聪明的糊涂”,表示“聪明中有糊涂,糊涂中有聪明”,即“大智若愚式的糊涂”。同样,“小大人”表示具有某些大人特征的小孩子。

从上观之,反义词共现会促使共现结构的语义发生变化。以往有关反义词共现研究中成果较丰富的是反义复合词。近几年,已有少数研究(如毕懿晴、谢亚军 2008;孟祥英 2009;Wangetal. 2010等)涉猎汉语中的反义词共现构式,但这些研究尚未对反义词共现构式语义识解的过程进行剖析。本文重点分析反义词共现构式语义识解的认知机制。

3. 转喻与反义词共现

Langacker提出:“转喻本质上是一种参照点现象,更确切地说,转喻表达式所表示的实体担任参照点,为理想的目标(实则为被指称的实体)提供心理通道”(Laugacker 1993: 9)。Kövecses & Radden对Langacker的转喻观进行了拓展,认为转喻是“某个概念实体(喻体)为处于同一认知域或者理想化认知模型(ICM)中的另一概念实体(喻标)提供心理通道的认知过程”(Kövecses & Radden 1998: 39)。这个定义得到了学界的普遍认可,被认为是最令人满意的转喻定义。(Bierwiaczonek 2013: 14)

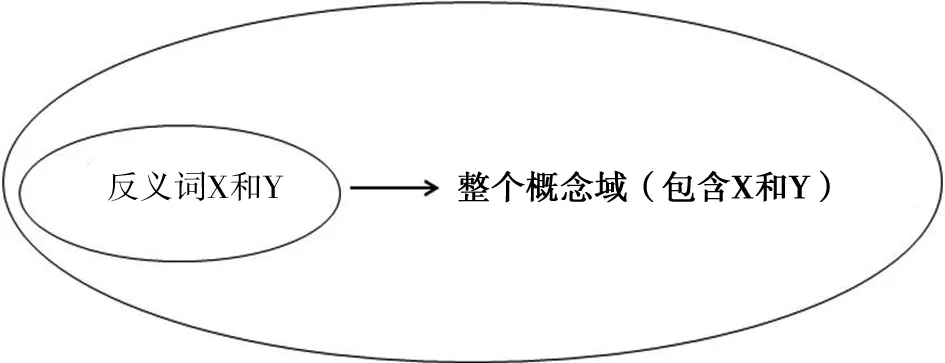

Voßhagen(1999)对反义关系中的转喻思维进行了分析。他认为,反义关系应该被看作是同一个认知域中的概念关系,反义词在认知上具有邻近性,一个概念可以为与之相反的另一个概念提供心理可及。换言之,反义概念之间构成一种转喻关系。我们认为,除了反义概念之间存在转喻关系外,反义词共现也蕴含了转喻思维。反义是同一个认知域中的概念关系。(Cruse 1986)反义词素的矛盾、对立必须以共同的意义为前提,不同范畴的词素不能构成反义词。反义词对除了一个相异属性外,其他属性都是相同的,体现了最大相似性(maximal similarity)和最小差异性(minimal difference)。(Willners 2001; Murphy 2003)处于同一个概念域中的反义词对,在认知上处于突显位置。当反义词对共存于一个句法结构时,它们担任认知参照点为整个概念域提供心理可及。这个隐含的认知操作过程是转喻“对照程度最大的并置成员代整个概念域”,图示如下:

图1 反义词共现中的转喻思维机制

从上图可以看出,概念域中语义关系突显的反义词对X和Y并置构成始源,担任认知参照点为目标即X和Y共属的概念域提供心理可及。也就是说,反义词共现本身蕴含了“部分代整体”(PARTS FOR WHOLE)的转喻思维。下面以两个构式为例窥探反义词共现构式语义解读的转喻机制。

4. 反义词共现构式语义解读的转喻动因

4.1 “有X有Y”构式

“有X有Y”是汉语中颇为常见的一个构式。先看以下各例:

(5)他们个子有高有矮,看长相都差不多,我也说不清哪个是梁队长。

(6)身后一连串跟着七八个人,有老有少,有高有矮。

(7)现在,我想告诉你,生活中本来就有苦有甜。

(8)于是她把编好的一套故事有头有尾地说出来。

(9)办公会持续近两个小时,有问有答,气氛热烈。

由以上各例可以看出:1)“有X有Y”构式是由“有”分别与一对反义词组成的并列结构。2)X和Y可以是具有反义关系的形容词、动词或名词。3)X和Y通常为单音节词。4)构式在句中可以做定语、状语和谓语。

“有X有Y”格式的字面意义是两个并列成分的组合意义,表示“既有X又有Y”,一般是对事物属性或者状态的客观描述,不带有说话人的主观色彩。如在例(5)中,“有高有矮”是对前面的先行词“个子”进行描述,表示“有高个子也有矮个子”。但在例(6)中,“有高有矮”除了其字面意义外,也涵盖了“高”和“矮”所属量级“高度”上的所有成员,包括高的、矮的、不高不矮的等各种身高的人。例(6)中的“有老有少”也不只是指有老人和小孩,还包含了“年轻人、中年人、壮年人”等各个年龄阶段的人。同样,例(7)中的“有苦有甜”除了字面意义“有苦味和有甜味”外,暗含了各种各样的滋味。除了形容词外,当反义名词置于X和Y空槽时,该结构的语义也会发生变化,如在例(8)中,“有头有尾”的本义表示“有开头和结尾”,但在该语境下强调“从头至尾”的完整性。在例(9)中,X和Y是动词,“有问有答”除了表层意义“有提问和回答”外,还表示问和答交替的互动过程,说明办公会现场气氛非常活跃。

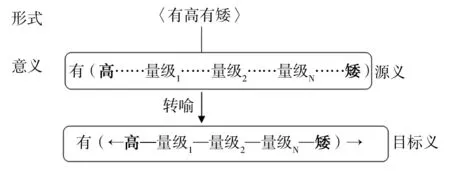

由此可见,“有X有Y”除了其字面组合意义外,还具有从其组成成分无法预测的构式义,它囊括了X和Y所属概念域中的所有成员,带有“穷尽性”(exhaustiveness)。但这个构式义是如何衍生出来的呢?我们认为,构式义是通过共现反义词所促发的转喻推理来实现的。当反义词对X和Y共现时,它们在心理上激活该反义词对所属集合的所有成员,为反义词对所属的整个概念域提供心理可及。下面以例(6)中的“有高有矮”为例进行详细说明:

在“有高有矮”中,“高”和“矮”是层级性反义词,该反义词对位于量级“高度”的两端,在整个量级上有较高的认知突显度。当“高”和“矮”共现于一个结构时,它们的并置在心理上会激活整个“高度”量级上的从高到矮的所有成员,这里隐含的认知机制为转喻“量级的两端代量级上的所有成员”。因此,“有高有矮”的源义是“既有高个子也有矮个子”,通过转喻操作表示“各种身高的人”。同时,该构式也传达了说话人对描述对象的一种主观态度和主观评价。“有高有矮”语义识解中的转喻推理图示如下:

图2 “有X有Y”构式语义的转喻-隐喻推理

在有些例示中,“有X有Y”构式的语义经过转喻操作后,还会通过其他认知机制如概念隐喻进一步拓展。下面以“有始有终”为例说明构式从源义经过转喻-隐喻操作的语义增值过程。

(10)对于某一个具体的天体系统来说,在时间上是有始有终的。

(11)我用自己的努力达到了目的,做了一件有始有终的事。

(12)后来,局里打电话找她,请她去参加考试,她想,自己应该有始有终,就去考一考吧。

在例(10)中,“有始有终”的语义为其词汇的字面组合意义,表示“有开端和结尾”。在例(11)中,“有始有终”的语义不再是“有始”和“有终”的简单相加,而是新增了附加意义,表示“从开端到结尾的整个过程”。事件的开端和结尾在整个事件中处于突显位置,二者共现后在心理上激活整个事件,这体现了转喻“事件的两端代整个事件”的认知操作过程。在例(12)中,“有始有终”的语义先后经过了转喻和隐喻操作。如同例(11)一样,“有始有终”首先经过了转喻操作,用“事件的开端和结尾”转指“整个事件”,然后通过概念隐喻从具体域映射到抽象域,表示“一个人做事能够坚持到底”,其语义得以进一步拓展。

由上例可以看出,“有X有Y”构式在例(10)中是本义,其语义和句法具有同构性,而在例(11)和(12)中产生了增值意义。从本义到增值义衍生的过程中,首先是反义词对共现所触发的概念转喻操作。在转喻操作的基础上,该构式的一些例示通过概念隐喻使得意义得以进一步延伸。换言之,在“有X有Y”构式的语义识解过程中,转喻是基础,是前提,隐喻是基于转喻的。“有X有Y”构式语义拓展的转喻和隐喻的互动操作如下图所示:

图3 “有X有Y”构式语义的转喻-隐喻推理

4.2 “左V1右V2”构式

汉语中的反义方位词通过与其他成分组合,形成一个前后对称的方位反义词共现构式。如“东A西B、南A北B、A前B后”等。其中不变项是两个反义方位词,可变项也由两个部分组成。下面以“左V1右V2”为例对方位反义词共现的语义解读过程进行分析。先看例子:

(13)他就和皮罗两人左搀右扶,把她搀进花园,让她坐在一棵大梨树下的草地上。

(14)可在列车上颠簸了数十个小时终于赶到妻子所在的城市时,左顾右盼,就是不见妻子的身影。

(15)有天傍晚,老董爱人焦急地等他担水回来做饭,可是左等右等不见人归,她赶忙到井台上去找。

(16)他左思右想好一阵,就前言不搭后语地讲起来。

在“左V1右V2”中,V1和V2可以是同形的或者不同形的单音节动词或动词性词素。“左V1”和“右V2”两部分对举构成并列结构,在形式上缺一不可,中间不可插入其他成分。在例(13)中,“左搀右扶”语义从其组成成分的语义可以推导出来,语义透明度高。“左、右”实指“左边”和“右边”,表示方向。例(14)中,“左顾右盼”表示“到处看,向四周看”,该构式中“左”和“右”的意义得到了一定程度的泛化,虽然也是指方位,但不局限于左边和右边两个方向,表示“到处、四周”,具有泛向性。例(15)中的“左等右等”表示“反复等,等了很长时间”。例(16)中的“左思右想”表示“反复思考”。由此可见,“左V1右V2”构式的语义不能从其组合成分的意义进行推导,它的语义产生了增值,表示动作的多次反复或者持续进行。这在前人的研究中(如晃代金 2007;孟祥英 2008)已经得到证实。但以往的研究侧重对“左V1右V2”的语法意义和构造特点的描写,尚未对其语义衍生过程进行解析。我们认为,该构式的语义衍生过程体现了概念转喻的思维机制。下面以例(14)中的“左顾右盼”为例进行分析。

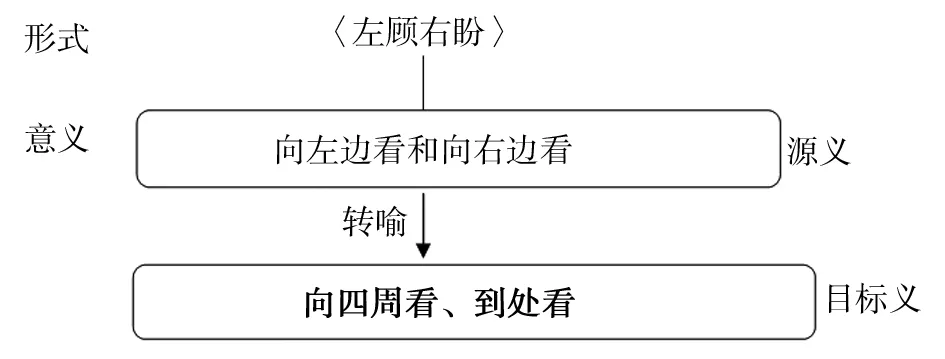

“左顾右盼”中的“左”和“右”本来是方位反义词,其本义表示“向左边和向右边看”。反义词对“左”和“右”同属“方向”概念域,当二者对举出现于一个构式时,“左”和“右”担任认知参照点从心理上激活整个概念域,体现了转喻“范畴成员代上位范畴”的认知操作。因此,“左顾右盼”中的“左”和“右”不仅仅指左边和右边两个方向,而是指“四周、到处”,整个构式获得了额外义“到处看”,而且动作具有持续性。“左顾右盼”语义的转喻推理过程图示如下(见图4):

图4 “左顾右盼”语义的转喻推理

与“有X有Y”构式一样,有些情况下“左V1右V2”构式的语义经过转喻推理后还会通过隐喻进一步延伸。以“左思右想”为例,“思”和“想”是非方向性动词,不涉及空间指向,反映的是动作行为的一个场景。“左”和“右”本义表示方位,当二者共现于一个结构时,首先经过转喻操作“范畴成员代上位范畴”,“左”和“右”转指“四周、到处”,语义产生增值。“左”和“右”是空间范畴的名词,在该例示中与非方向性动词“思”和“想”搭配,不再表示动作的方向性而是表示动作的量,其意义完全虚化。“左”和“右”由空间范畴映射到数量范畴,以动作所指向的方向来表达动作的量,由此强调动作行为的反复性,体现了方位词和动作量之间的关联,其内在的认知机制是概念隐喻。

5. 结语

反义词共现构式“有X有Y”和“左V1右V2”构式的语义解读都需借助一定的推理才能最后达成,而这个推理机制是共现反义词所触发的概念转喻。反义词共现本身具有的转喻特性是构式语义识解的基础和前提,但有些情况下,反义共现构式在转喻的基础上会进一步通过其他的认知机制(如概念隐喻)使得语义进一步拓展。概念转喻不仅是反义词共现构式语义识解的必要机制,而且是这类构式形成的一个重要动因。当然,反义词共现构式形成过程复杂,其语义识解过程不一。本文只是探讨了两个并列反义共现构式语义解读的转喻机制,但并不排除其他认知机制的作用。同时,研究的结论是否对汉语中其他反义共现结构具有推广作用,这还有待后续研究进一步论证。

Bierwiaczonek, B. 2013.MetonymyinLanguage,ThoughtandBrain[M]. UK: Equinox Publishing Ltd.

Charles, W. G. & G. A. Miller. 1989. Contexts of antonymous adjectives[J].AppliedPsycholinguistics(10): 357-375.

Cruse, A. 1986.LexicalSemantics[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Davies, M. 2012. A new approach to oppositions in discourse: The role of syntactic frames in the triggering of non-canonical oppositions[J].JournalofEnglishLinguistics40(1): 41-73.

Davies, M. 2013.OppositionandIdeologyinNewsDiscourse[M]. New York: Bloomsbury Academic.

Fellbaum, C. 1995. Co-occurrence and antonymy[J].InternationalJournalofLexicography8(4): 281-303.

Firth, J. 1957.PapersinLinguistics,1934-1951[M]. Oxford: Oxford University Press.

Halliday, M. A. K. & R. Hasan. 1976.CohesioninEnglish[M]. London: Longman Group Ltd.

Holtsberg, A. & C. Willners. 2001. Statistics for sentential co-occurrence[J].LundUniversity,Dept.ofLinguisticsWorkingPapers48: 135-147.

Jeffries, L. 2010.OppositioninDiscourse:TheConstructionofOppositionalMeaning[M]. London: Continuum.

Jones, S. 2002.Antonymy:ACorpus-BasedPerspective[M]. London: Routledge.

Jones, S. 2006. A lexico-syntactic analysis of antonym co-occurrence in spoken English[J].TextandTalk26(2): 191-216.

Jones, S.etal. 2012.AntonymsinEnglish:Construal,ConstructionsandCanonicity[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Justeson, J. S. & S. M. Katz. 1991. Co-occurrences of antonymous adjectives and their contexts[J].ComputationalLinguistics17(1): 1-19.

Kövecses, Z. & G. Radden. 1998. Metonymy: Developing a cognitive linguistic view[J].CognitiveLinguistics9(1): 37-77.

Langacker, R. W. 1993. Reference-point constructions[J].CognitiveLinguistics4: 1-38.

Lyons, J. 1977.Semantics[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Mettinger, A. 1994.AspectsofSemanticOppositioninEnglish[M]. Oxford: Clarendon Press.

Muehleisen, V. 1997.AntonymyandSemanticRangeinEnglish[D]. Ph. D. Dissertation. Northwestern University, Evanston, IL.

Muehleisen, V. & M. Isono. 2009. Antonymous adjectives in Japanese discourse[J].JournalofPragmatics41(11): 2185-2203.

Murphy, M. L. 2003.SemanticRelationsandtheLexicon:Antonyms,SynonymsandOtherSemanticParadigms[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Murphy, M. L. 2006. Antonyms as lexical constructions: Or, why paradigmatic construction is not an oxymoron[A]. D. Schönefeld (ed.).ConstructionsAllOver:CaseStudiesandTheoreticalImplications[C]. Special Volume of Constructions SV1-8. http://www.constructions-online.de/articles/specvol1.

Murphy, M. L. & S. Jones. 2008. Antonymy in children’s and child directed speech[J].FirstLanguage28(4): 403-430.

Murphy, M. L.etal. 2009. Discourse functions of antonymy: A cross-linguistic investigation of Swedish and English[J].JournalofPragmatics41(11): 2159-2184.

Panther, K. U. & L. Thornburg. 2012. Antonymy in language and use[A]. M. Brdaretal. (eds.).CognitiveLinguisticsbetweenUniversalityandVariation[C]. Newcastle: Cambridge Scholars.Sinclair,J.1991.Corpus,Concordance,Collocation[M].Oxford:OxfordUniversityPress.

Voßhagen, C. 1999. Opposition as a metonymic principle[A]. K. U. Panther & G. Radden (eds.).MetonymyinLanguageandThought[C]. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins. 289-308.

Wang, X. F.etal. 2010. Corpus-based analysis of the co-occurrence of Chinese antonym pairs[A]. L. Caoetal. (eds.).ADMA[C]. Germany: Springer.

Willners, C. 2001.AntonymsinContext:ACorpus-BasedSemanticAnalysisofSwedishDescriptiveAdjectives[M]. Lund: Lund University Press.

毕懿晴, 谢亚军. 2008. 汉语中反义词同现现象及其理据分析[J]. 牡丹江师范学院学报(6): 88-90.

晃代金. 2007. “左X右X”格式研究[J]. 现代语文(3): 104-105.

孟祥英. 2008. “左V1右V2”格式初探[J]. 山东师范大学学报(4): 90-94.

孟祥英. 2009. 方位词待嵌格式构词能力的不均衡性及成因[J]. 修辞学习(5): 56-60.

束定芳, 黄 洁. 2008. 汉语反义复合词构词理据和语义变化的认知分析 [J]. 外语教学与研究(6): 418-422.

周 荐. 2001. 《现代汉语词典》中的待嵌格式[J]. 中国语文(6): 550-554.