针灸治疗抽动障碍的选穴规律及机理探析*

2014-09-17黄烈城张丰正李胜

黄烈城 张丰正 李胜

抽动障碍(tic disorders,TD)Itard(1825年)首先描述,随后由Gilles de la Tourett(1885年)首次报道,是指于儿童和青少年时期起病,以运动性抽动(motortics)和/或发声性抽动(vocal tics)为特征的神经精神疾病。半数以上TD存在共患病,近年来发病有增多趋势[1]。中医针灸治疗对其有一定效果,在对近年来的针灸治疗抽动障碍临床研究文献的整理过程中,笔者发现不同医家在治疗抽动障碍时对腧穴的选择有着一定的规律性。期能对临床治疗该病提供理论指导而提高临床疗效,现分析如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.1.1 文献资料来源 文献资料全部来源于中国期刊网全文数据库(医药卫生部分)2000-2013年,中国医学科学院的中国生物医学文献光盘数据库(CBM-disk)2000~2013年,各库交叉检索,相互补充。

1.1.2 纳入标准 (1)符合并有明确的诊断标准,以抽动障碍为第一诊断;(2)治疗方法以针灸治疗为主,治疗疾病为抽动障碍的临床研究文献,对照组以非针刺疗法为主;(3)国内省级以上期刊正式发表的中文文献;(4)第一次文献。

1.1.3 排除标准 (1)有关抽动障碍的其他后遗症的临床文献;(2)仅采用中药方、食疗方、外用贴剂、特种针法,而未用针灸治疗抽动障碍的临床研究文献;(3)病例数少于20例的临床研究文献;(4)综述或评述类文献;(5)重复性临床研究报道的文献,仅收录其中临床研究1篇;(6)动物实验的文献。

1.2 方法 (1)检索方法:各库分别用“针灸”和“抽动障碍”为主题词检索途径进行检索,全文数据库尚未收录,但CBM-disk中查到的文献手检查询;(2)数据输入Excel数据库,按题名、作者、出处、选用腧穴、施术方法逐项记录;(3)数据统计方法主要采用频数、排序及 字2检验[2]。

2 结果

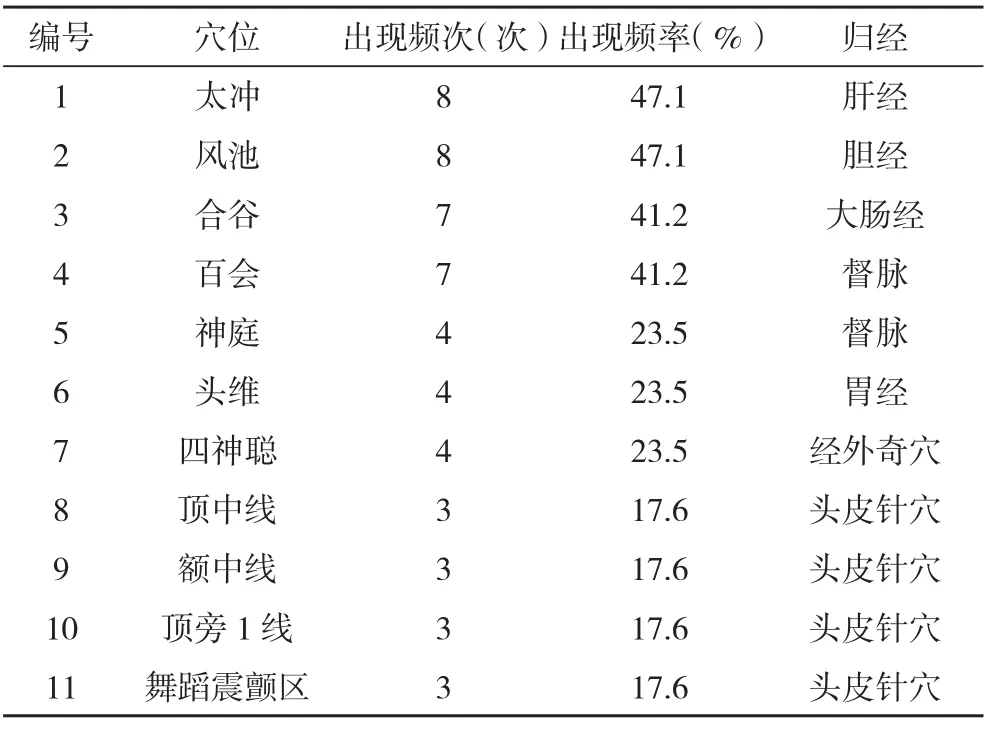

2.1 一般统计资料 本次共使用针灸治疗抽动障碍为主的文献17篇,选用的主穴32个,总频次为78次,其中出现频率占15以上的经穴11个,头皮针穴4个,经外奇穴1个,阳经穴5个,阴经穴1个。详见表1。从统计结果看,治疗抽动障碍的主穴选择以十四经穴以及还有头皮针穴为主。

表1 针灸治疗抽动障碍临床使用频率15%以上的主穴

2.2 主穴使用的频次分析 在治抽动障碍时,30个主穴在处方中,其中出现频率为15%以上的有11个。此11个穴占主穴总数的69.1%。可以认为这11个穴位是针刺治疗抽动障碍腧穴选择的重要主穴,分别为:太冲、合谷、风池、百会、神庭、头维、四神聪、顶中线、额中线、顶旁1线、舞蹈震颤区。

2.3 配穴分析 文献中配穴主要为局部取穴,抽动出现在面部主要配地仓、颊车;抽动出现在颈部主要配天柱、人迎;抽动出现在上肢主要配外关、肩髃;抽动出现在下肢主要配照海、丰隆;喉间发声异常主要配廉泉;耸鼻主要配迎香、素髎。由此可以看出局部配穴是治疗抽动障碍的主要配穴原则。

3 用穴规律及机理探讨

目前,有关儿童TD的病因及发病机制仍不完全清楚,多数学者认为该病可能是由多种因素,包括遗传因素、生物因素、心理和环境因素等在儿童生长发育过程中相互作用的综和作用[3]。现代医学根据其发病年龄、病程、临床表现和是否伴有发声抽动分为短暂性抽动障碍,慢性运动或发声抽动障碍以及多发性抽动症。短暂性抽动障碍的发病有遗传、个体躯体、心理社会、个体行为以及药源性等较多的致病因素。关于多发性抽动症近年来研究报道提示可能有遗传因素、神经生理、生化代谢以及环境因素等,在遗传因素方面虽有不少病例是散发性发作,但至少30%~50%的病例有家族史,同时多发性抽动症双生子—无论是双卵双生还是单卵双生其一致性都比较高,提示其与遗传因素明显相关。其次人们对多巴胺、去甲肾上腺素、乙酰胆碱5-羟色胺等神经递质进行的研究成果提示其发病与神经递质相关。还有其起因可能与受到强烈的精神创伤或其他重大生活事件的影响等等应激因素相关[4]。有学者在对小儿多发性抽动症遗传学易感因素的关联分析的研究指出,患者COMT基因区域多态性有明显改变,认为小儿多发性抽动症患者的发病因素与COMT基因多态性变化引起酶活性下降,从而导致多巴胺系统的缺陷相关[5];李冰等[6]在小儿抽动障碍与A组溶血性链球菌感染的关系一文中指出部分慢性抽动和多发性抽动症的病因与A组溶血性链球菌感染有关。徐通等[7]认为多发性抽动症是由多个微效基因控制为多基因或常染色体不完全显性的遗传性疾病,且男性外显率较女性为高。慢性抽动障碍病因没有特异性,与短暂性抽动障碍和多发性抽动症有很多相似,同时现在研究较多的是多发性抽动症[4]。

本病目前在中医中还没有确切并适合的病名,《内经》有云:“风胜则动”“诸风掉眩,皆属于肝”。钱乙在《小儿药证直诀》一书亦说:“凡病或新或久,皆引肝风,风动而上于头目,不能任,故目连眨也”,又因小儿肝常有余,肾常虚,肝阳易亢、纯阳之体,故心、肝、肾等脏腑阴血亏虚,阴不制阳而化风;脾常不足,脾虚生痰,痰湿扰动心神或化火伤阴,扰动肝风[8]。认为本病属于“肝风”“抽搐”“筋惕肉瞤”“瘛疭”“慢惊风”等范畴,病位在肝,与心、脾、肾密切相关。肝主疏泄,属厥阴为风木之脏,其性条达且体阴而用阳,易致肝阳上亢内风上扰;木制土性,肝木失疏则易累及脾土,使脾之健运失司而内蕴痰浊,痰浊内蕴,风痰裹挟累肝,肝脏更失条达,诸症难去[9],因而在治疗上强调补益肝肾,镇肝疏肝,理脾化浊。郝平[10]根据大量临床分开将其分为脾虚肝亢,肝阳上亢,痰火扰心,阴虚风动,痰湿阻滞,肺脾气虚等证候类型,更明确指出本症所产生的病位是在肝与心,脾,肾的功能失调,并且又因风、火、痰内扰而引起的病症,属本虚标实之症。李瑞等[11]从脏腑辨证施治和其他辨证施治两方面对中医辨证治疗本症进行分析研究,认为主要的辨证施治有从肝辨治,从肝脾辨证,从脾辨证,从肝肾辨证,从五脏综合辨证,从胃肠辨证,伏邪致动辨证,血虚生风辨证,从痰饮辨证,分期辨证:将发作期和缓解期分开辩证,从虚实辨证等。

通过对近年治疗抽动障碍的临床文献的分析,发现诸家对其进行治疗时在主穴的选取上有着一定的规律性。

首先注重头部的取穴,从风论治。11个使用频率超过15%的主穴有10个位于头部,如百会,为督脉上的穴位,又名三阳五会,足厥阴汇聚之地,针之可醒脑开窍,育阴潜阳;现代科研证实,针刺头部诸穴可以改善大脑血液循环,激发调节脑神经功能活动[12]。在头皮针法的治疗中主穴取顶中线,额中线,顶旁1线,舞蹈震颤区。手足三阳,手走头而头走足,人体六条阳经在头部相汇;督脉统属一身阳气亦入脑上巅,故头为诸阳之会;心手少阴之脉其之者从心系上夹咽而系目系循行于头面,肝足厥阴之脉上出额与督脉会于巅,另外经别又使与阳经相表里的阴经别于阳经而与头面相连,从而人体一身之经气集于头面。又“脑为元神之府”,神明主宰人的一切活动,故选用头皮针能取得良好的疗效[13]。从头皮针穴的位置来看,笔者认为头皮针穴的运用可归于阳经穴。其次,在配穴的运用方面遵循“经脉所过,主治所及”原则,主要为局部选穴。抽动出现在面部主要配地仓、颊车;抽动出现在颈部主要配天柱、人迎;抽动出现在上肢主要配外关、肩髃;抽动出现在下肢主要配照海、丰隆;喉间发声异常主要配廉泉;耸鼻主要配迎香、素髎等,以缓解局部的肌肉抽动,从而达到治疗疾病的目的。还有根据辨证论治而随证取穴,如痰盛加丰隆,血虚血瘀加膈俞等。

综上所述,抽动障碍治疗的主穴选择应注重头部穴位的选取以及阳经穴位的选取,配穴的选取应注重局部取穴,遵循“经脉所过,主治所及”的治则和辨证取穴;同时在临床上主穴的选择应该灵活精准交替使用,而非全部穴位都选,一来可以减少患者的痛苦,二来也可以减少同一穴位的刺激耐受提高针刺的临床效果。

4 讨论

《素问.阴阳应象大论》云:阴静阳躁。即是阴主柔静,阳主刚躁,所谓“阴平阳秘,精神乃治”,阴阳之间和谐的相互对待机体才能调节有序,不生病害。由于小儿为纯阳之体,青少年生发之机亦盛,阳常有余而精血津液等阴之物质不足不能制阳而常致阴亏阳亢之态;再者心藏神为君主之官,心神得养则形体之用亦得其控,心属火为阳脏,阳常有余,心火易亢则易现心阴不足,虚阳浮越,神无所归之多动;肝为刚脏而性动,藏魂,其志怒,其气急,体阴而用阳,为罢极之本,主人体生发之气。儿童及青少年肾气未满,肝有余而肾常虚易现肝阴不足,肝阳偏亢;脾为至阴之脏,其性静,藏意,在志为思。脾失濡养则静谧不足,土虚则木旺,动静不能互制,脾气不足则易生湿生痰,痰浊内阻或痰蕴化热;肾藏精,主骨生髓通于脑,主技巧。肾气未充髓海空虚,肾水不能涵木则肝阳易亢,肾水无以制火则心火有余。要之,是心有余而肾不足,肝有余而脾不足,阳有余而阴不足[14]。《格致余论.相火论》云:“太极动而生阳,静而生阴,阳动而变,阴静而合……火内阴而外阳,主于动者也,故凡动皆属火。其所以恒为动,皆相火之为也。见于无者,出于龙雷,则本之气;出于海,则水之气也。具于人者,寄于肝肾二部,肝属木而肾属水也。肝肾之阴悉具相火,……相火易起,五性厥阳之火相煽,则妄动矣。火起于妄,变化莫测,无时不有,煎熬真阴,阴虚则病,阴绝则死[15]。”再论及其症的阳余阴亏而致相火妄起为动。诚如郝平所说此症为本虚标实,一于阴阳而语则阳有余而阴不足为其主要病机,在针灸治疗中取阳经穴即是折其阳邪,从其阳而救其阴以达阴平阳秘,故抽动障碍治疗的主穴选择以阳经穴位为主。

近年来针灸治疗抽动障碍虽然取得一定的效果,但无严格设计的临床随机对照试验,即现行的临床报道文章大多存在着科研设计方面的不严谨,样本量偏少,疗效评判的标准不一,尤其是在选穴和手法操作上存在不规范及可重复性较差等缺陷,使得各种针灸疗法无法形成客观统一的标准,进而难以直接指导临床。在循证医学发展迅速的今天,对抽动障碍进行科学严谨的实验设计,规范完善临床的选穴及手法操作标准,尤其对针刺量效与时效的研究,及大样本的临床随机对照等将是今后提高针灸治疗抽动障碍临床效果并完善针灸治疗体系的重点研究方向。

[1]刘智胜.儿童抽动障碍诊断要点[J].中国实用儿科杂志,2012,27(7):481-485.

[2]李胜,傅立新,黄小冬.针灸治疗中风后失语选穴规律探析[J].针灸临床杂志,2010,26(12):6-7.

[3]王耀民,李梅,何立.针刺耳压法治疗儿童多发性抽动症43例[J].四川中医,2002,20(8):75-76.

[4]刘小红,李兴民.儿童行为医学[M].北京:军事医学科学出版社,2003:151-155.

[5]王伟,谭庆荣,杨宏宇.小儿多发性抽动症遗传学易感因素的关联分析研究[J].现代中西医结合杂志,2007,16(29):45.

[6]李冰,陈黎,黄铁栓,等.小儿抽动障碍与A组溶血性链球菌感染的关系[J] .中国妇幼保健,2008,4(49):1001-1005.

[7]徐通,周翊.儿童抽动障碍病因及发病机制[J].中国实用儿科杂志,2012,7(12):502-504.

[8]焦伟,许新霞,席军生.针刺埋线治疗多发性抽动秽语综合征32例[J].四川中医,2003,21(8):84-85.

[9]单永华,姚维菊.头皮针治疗多发性抽动症临床观察[J].中国针灸,2001,21(6):331-332.

[10]郝平.关于小儿多发性抽动症中医辩证分型[J].中医中药,2012,12(4c):178-180.

[11]李瑞,马融,张喜莲.中医辨证治疗小儿多发性抽动症研究近况[J].中医儿科杂志,2010,6(3):46-49.

[12]葛青叶,杨军.头皮针治疗小儿抽动-秽语综合征[J].四川中医,2008,26(9):114-115.

[13]陈文霞.小儿多发性抽动症中医外治疗法文献分析[J].中国中西医结合儿科学,2011,3(5):395-397.

[14]汪受传.中医儿科学[M].北京:人民卫生出版社,1998:773-774.

[15]朱丹溪.格致余论局方发挥[M].北京:中国医药科技出版社,2011:50-51.