积极陪伴:父母不可不知的亲子互动模式

2014-09-15万红刚

万红刚

〔关键词〕积极陪伴;亲子互动;共情

萱萱曾经是一个学习成绩优秀的女孩,半年前与其他班级的两名女生发生冲突,双方互打耳光,最终她寡不敌众被对方疯狂地打了几十个耳光。尽管事后学校对那两名女生进行了严厉的处分,然而萱萱还是被愤怒、焦虑、抑郁填充了心灵。她在学习时无法集中注意力,成绩急剧下降,在独处时,经常还会自言自语,双拳紧握,暗暗发狠,甚至自己也不知道自己在说什么,在干什么。萱萱的父母带其来到咨询室的时候,已经错过了最佳的危机干预时间。经初步诊断萱萱可能是得了抑郁症,转介专业医院后得到确诊。

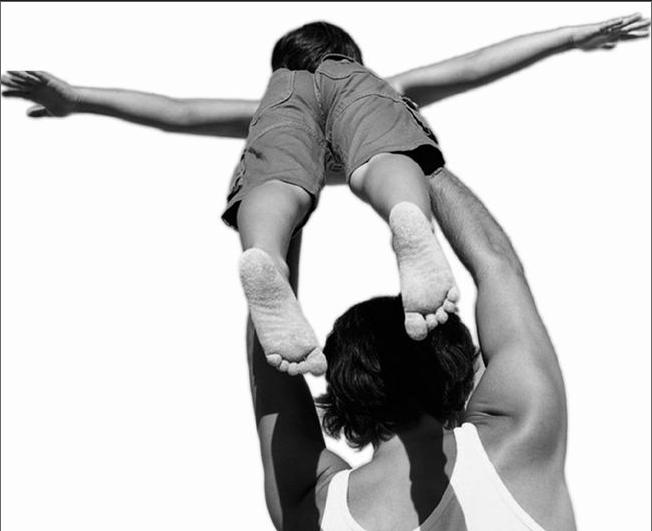

在咨询中萱萱道出了自己在事件发生后对父母的评价。“我的父母从来没有真正地关心过我。我在学校里受欺负,他们从来没有站到我这一边为我说过一句话。我越来越讨厌他们,他们总是对我讲大道理,虚情假意的,我都不愿意与他们生活在一起了。我有一次站在公园的湖边,真想跳下去算了,后来又害怕了,就没有跳。每天放学我都不想很快回家,回家一点意思都没有。这个学期,我的大脑中经常会出现一些想法,我想到将来参加工作了,别人总是不能公正地对待我,总是要求我对别人要宽容。我不明白为什么要我让着别人?为什么我总是被欺负?我想到这些,就觉得现在的学习没有任何意义和价值。”半年来萱萱沉浸在对父母不关心自己的抱怨和痛苦之中。萱萱的抱怨和痛苦,折射出一种强烈的需要父母“积极陪伴”的心理需求。显然,父母与萱萱亲子互动的不足阻碍了她的社会情感和社会交往能力的发展。上海的一项调查显示,由于缺少亲子之间的有效沟通而导致青少年情绪障碍的发生率已居咨询问题比例的第4位,青少年离家出走、自伤、自杀、犯罪等极端行为均与情绪状况密切相关。“积极陪伴”是父母主导的一种积极的亲子互动模式,是在平等的同伴式关系的基础上,父母主动给予孩子物质上、精神上的关心和支持,并与孩子持续、长期地共同面对问题,共同成长发展的行为互动模式。

一、“积极陪伴”要重视被陪伴者的陪伴需求

社会支持系统理论充分说明了个体对于人与人之间相互支撑关系的心理需要。据四川大学华西医院黄霞、余蓉等人对四川汶川地震伤员心理状况及陪伴调查分析的研究,180名地震伤员,75.04%的伤员希望亲友为他们提供生活照顾,63.89%的伤员希望亲友能为他们提供情感支持。大部分地震伤员认为生活照顾和情感支持很重要,包括护理人员的陪伴。萱萱代表的青少年群体是一个心理机制尚不成熟的群体,心理处于敏感期,他们处在人的一生最多变的时期,也是独立意识迅猛发展与无法摆脱家庭生活照顾、情感交流依赖两者矛盾最突出的时期。这一时期的孩子对家庭依恋、家庭氛围和父母的教养方式要求更高,对“积极陪伴”的需求也更多。

“积极陪伴”满足了青少年对家庭依恋的需求。依恋是个体在毕生发展过程中与重要他人建立的一种深层的、坚固的、持续的情感联结。这种情感联结对青少年的人际关系和社会适应影响重大。青少年依恋对其社会适应性有较强的预测作用,母亲依恋影响最大的是青少年的心理优势感,属于社会适应的心理发动环节;父亲依恋影响最大的是心理弹性,是持续适应环节。青少年对家庭中父母的情感联结是他们探索外部世界的基础和起始点,父母的安全依恋能够给青少年足够的安全感、优势感,为他们良好的社会适应提供强劲的动力。

“积极陪伴”满足了青少年对家庭温暖的需求。在一项影响生活幸福感最重要的因素的调查中,众多青少年选择的选项为“有温暖的家”,最高比例为57.1%。由此可以看出,青少年对家庭的需求更多的是一种情感的需求和内心的慰藉。在现代社会,代际间的理解、尊重、民主、平等已成为时代的主题,青少年对家庭也产生了深层次的情感和教育需求。除了基本的生活照顾、休息、娱乐等功能外,青少年对家庭氛围、父母的教养方式等提出了更高的要求。青少年需要父母陪伴在他们成长的过程中,最基本的需求是一个温暖安全的家,而后才是父母在学业、情感、价值观、人格、思想品德、行为习惯等方面正确的指导。

教师、同学、父母都是青少年社会支持系统中的重要他人。依据北京大学徐凯文教授的危机干预“树理论”,家庭就像是一棵树的树根,社会支持系统是树干,坚实的树根、挺拔的树干是树木茁壮成长的标志。萱萱不幸罹患心理障碍,已经不能正常上学。此时父母的“积极陪伴”,符合萱萱对父母的依恋和家庭温暖的心理需要,对于萱萱负性情绪的化解和抑郁症的预后康复具有重要的促进作用。

二、“积极陪伴”要体现陪伴者的陪伴理念

“积极”是父母的一种自愿、主动、认真负责的态度;“陪”是父母从旁协助、支持孩子,共同面对问题,共同成长的行为;“伴”就是父母营造的平等的同伴式关系。“积极陪伴”是父母应该具有的一种现代的、科学的教育理念。

1.陪伴者要具有积极乐观的人生态度

父母积极乐观的人生态度本身就是对孩子给予积极的影响。斯宾塞指出:“孩子很容易受到家长的影响,如果他感受到了你的积极,他会慢慢获得一种美好的人生感觉,信心倍增,人生目标感也越来越强烈。”因此,父母要善于用积极的人生态度影响孩子,并向孩子传递一种积极的人生信念。青少年从父母那里接收到这种积极的态度和信念,就会增加生活的信心,获得人生的价值。

萱萱罹患抑郁症是令人遗憾的。从萱萱的成长过程能够窥见她的父母可能也欠缺积极乐观的人生态度。不仅仅萱萱生活在痛苦之中,她的父母也一样痛苦。因此,“积极陪伴”首先要求作为陪伴者身份的父母作出改变,变“被动”为“主动”,变“被迫”为“自愿”,变“敷衍”为“认真”。一方面,父母要发自内心地赏识自己的孩子,通过积极的心理暗示,慢慢培养孩子的自尊心和自信心,激发孩子应对自身问题的内驱力,从而使其不仅有勇于进取的信心,也能有不断进取的动力。另一方面,对待孩子的缺点和暂时的挫折,需要父母用积极的、发展的眼光来看待,反对一味对孩子进行批评指责,否则就会伤害孩子的自尊心,使孩子陷入消极失败的心境中。endprint

为人父母应学会树立积极价值“资源取向”的意识。同一件事物,用积极的眼光去看,是把它当作“资源”开发利用;用消极的眼光去看,看到的就是问题,会让人感到困难重重,裹足不前。是“资源取向”还是“问题取向”,这是两种完全不同的思维方式。积极心态决定了积极的行为,决定了看问题的积极方式。所以父母对待问题的积极的心态,直接决定了“积极陪伴”的效果。

2.陪伴者要具有必要的倾听和共情能力

据“你对孩子了解多少”千名母亲问卷调查显示,51.24%的妈妈不清楚孩子最大的压力是什么;58.09%的妈妈“常常忽略”和无法及时觉察孩子情绪上的变化。现实状况是父母多注重为孩子提供充裕的物质环境,而忽视了对孩子进行精神方面的指导,因而忽略了孩子的情绪变化,即使能发现孩子情绪情感上的波动也不以为然。青少年不能体验到来自父母情感上的支持,势必拉大了亲子之间的距离,导致家庭成员人际关系紧张,亲子关系冷漠。萱萱在学校里与同学、老师人际交往的困扰被父母忽视,尤其是与同学激烈的矛盾冲突而遭受伤害后,父母没有积极陪伴她一起面对伤害,萱萱自感在家庭生活中没能体验到来自父母的支持,最终导致负性情绪不断淤积。“积极陪伴”中的父母要能够及时察觉孩子细微的情绪情感变化,善于倾听孩子的心声,对于孩子的困扰能够感同身受,亲子携手共同面对问题,共同成长。

“积极陪伴”需要倾听的能力。卡耐基曾说:“善于聆听的人,说服力最强。”可见,善于倾听的父母更容易走进孩子的内心世界。要想成功地倾听,必须谨慎使用自己作为长辈所拥有的话语权,多鼓励孩子说出自己对某事某物的看法,允许孩子说错做错,允许孩子随时改变自己的说法和做法,接纳和包容可能不认可、不喜欢的观点和态度,努力让孩子感觉到被关注。成尚荣说过,倾听是教育的一种言说,是一种特殊的教育。事实上,倾听本身就是处理教育事件的艺术和智慧。真正的倾听就是“积极陪伴”的开始。在倾听的过程中,孩子的情绪是好是坏,是消沉还是高涨很容易被察觉,从而便于父母有的放矢地进行情绪疏导和帮助。有效倾听是父母走进孩子心灵的一座桥,是父母填平与孩子代沟的一座山,是绽放在孩子脸上的一抹笑。从倾听开始做起,你将发现生活每天都是一个美好的开始,家庭中的亲情更浓了,笑声更多了,亲子之间相处更融洽了。

“积极陪伴”需要共情的能力。共情在思维方式上是换位思考,从感觉上可以用感同身受来描述。这意味着父母要放下自己个人的参照标准,设身处地地从孩子的参照标准来看事物。尝试感受他的喜怒哀乐,经历他面对的压力,了解这些事件对他现在人生处境和未来生活的影响。陪伴孩子,就不仅要分享他的欢乐,还要懂得他的脆弱。这里面有两个过程,父母既能走进孩子的心灵世界去,又能把父母感同身受的一切用恰当的语言向孩子表达出来。如此,没有了父母高高在上的批评就可以减轻压力,让孩子觉得自己被尊重、被支持,使他更愿意把心理困扰以及自己的想法表达出来。具有共情的“积极陪伴”可以使孩子有更多机会去真实地面对自己的问题,思考自己的问题,进而调动自己内在的力量去解决自己的问题。“积极陪伴”过程中当孩子的感触能被父母分享并被清晰反馈时,不仅会使孩子增加自我认同,充满力量感,而且孩子会产生一种对父母惺惺相惜的感激,进而感恩父母的陪伴,放大陪伴的效果。

3.陪伴者要营造平等的同伴式关系

青少年之间的同伴关系最重要的特点就是相互尊重和平等。父母在“积极陪伴”的过程中,要努力营造这种类似于同伴、朋友之间的相互尊重和平等。独立意识不断增强的青少年更希望在家庭关系中,消除权威压制,实现平等和民主,希望在理解、尊重、民主的基础上与父母进行有效沟通,实现良性的亲子互动。因此,父母要摒弃传统的家长作风,要有民主的思想,因为父母与子女在人格上是平等的,并不因为孩子是父母生的或者未成年,父母就可以随心所欲,忽视孩子的独立人格,剥夺孩子的各种权利。孩子是一个独立的个体,不是大人的附庸,这个独立的个体有权利像成人一样有自己的思想,自己的感情,自己的好恶,自己的兴趣,自己的朋友;有权利和成人一样对事情作出判断,作出决定,采取行动,并承担行动的

后果。

有了这样的理念,父母就会尊重自己的孩子。有了这种尊重,才有可能形成家庭中民主、平等的同伴式、朋友式关系。有了这种民主、平等的关系,孩子才能平等地与父母交流与沟通,促进个性自由健康地发展和心理疾病的康复。

爱孩子是“积极陪伴”的基础。“积极陪伴”是在亲情基础上的爱的体现,需要父母具有更多的耐心和恒心,尤其是针对罹患身心疾病的孩子,需要长期的坚持。孩子成长过程中会不断遇到各种各样的困扰和问题,父母如果能对自己的亲子互动行为多一些觉察,在陪伴孩子成长的过程中努力实现“积极陪伴”,不仅能满足孩子对于家庭的深层次的情感和教育需求,还能更好地培养孩子的社会情感和社会交往能力,增强孩子应对困扰和困难的能力。同时,父母也能在家庭生活中获得成长,享受到来自孩子的幸福回馈。

(作者单位:江苏省扬州市宝应县实验初级中学,扬州,225800)

编辑 / 李益倩 终校 / 于洪endprint