泄水区包气带对喹啉的吸附及影响规律研究

2014-09-15刘志强朱遂一于洪斌霍明昕

刘志强,朱遂一,于洪斌,蔺 娆,方 帅,王 健,周 康,霍明昕

(1.东北师范大学环境学院,吉林 长春 130117;2.中国市政工程东北设计研究总院,吉林 长春 130021)

城市再生水中的微污染有机物是再生水地下回灌的重要影响因素之一[1],其在地下环境中的迁移转化和潜在风险已成为当前环境工作者研究的热点问题.作为再生水中代表性的微污染有机物之一,喹啉具有较高的水溶性[2],受双稠环影响其分子空间位阻效应增大而难以被微生物降解[3],因而能通过回灌途径进入到环境中,在许多地区的土壤或地下水中均已检测到喹啉及其衍生物的存在[4].

目前,对环境中喹啉的研究多集中在如何通过高级氧化法[5]或筛选专性微生物[6]来提高水中喹啉的去除效率,侧重于地下回灌水源的再生处理技术研发;而涉及地下水回灌过程中包气带界面上喹啉迁移转化的研究较少.薛爽等的研究显示,包气带土壤中有机物的氧化、还原和生物降解过程主要发生在深度为0.5m的表层土壤中,0.5m以下的土壤主要以吸附为主,其对有机物的阻滞作用明显低于表层土壤[7].因此,本文以喹啉为再生水中的代表性微污染有机物,研究了吉林西部白城市泄水区包气带土壤对喹啉的吸附过程,并分析了喹啉和2-羟基喹啉在土壤中的相互吸附影响.

1 材料和方法

1.1 实验材料

喹啉和2-羟基喹啉(试剂纯)购买于Sigma公司,其余试剂购买于国药集团化学试剂有限公司.实验所用水为无氧水,制备设备为带脱氧膜的纯水机(Milli-Q Advantage A10).

实验所采土壤来自于白城市泄水区,共有2个取样点,记为A,B点.其中A点按深度取样6份,编号Ax(x=1~6);B点取样3份,编号By(y=1,2,3).土壤取样与理化分析情况见表1.

1.2 实验方法

1.2.1 土壤理化性质检测

参照并改进严昌荣等提出的方法对所采取的土壤样品进行处理[8].实验土壤采集后风干、研磨,经过0.90mm细筛过滤后,按照100mL水加20g土的比例进行浸提.样品浸泡12h后,在125r/min的条件下恒温振荡3h,然后8000r/min离心15min,上清液经滤膜(0.45μm)过滤后备测.

1.2.2 吸附、解吸实验

在250mL锥形瓶中加入100mL喹啉水溶液和5g风干土壤,密封除氧后,放入冷水浴恒温((7±1)℃)摇床中振荡2h,取上清液,8000r/min离心15min,最后经滤膜(0.45μm)过滤后备测.选取A3土壤样品进行吸附实验,空白样品设置2个,实验样品设置3个,计算取平均值.完成吸附实验后,弃掉上清液,补充CaCl2溶液(0.01mol/L)作为解吸剂[9-10],按照前述步骤重复实验.吸附影响实验按照吸附实验相同步骤改变条件(pH、铁离子浓度、2-羟基喹啉浓度)后进行.

1.3 样品分析

总有机碳 (total organic carbon,TOC)含量的测定采用TOC测定仪(TOC-VCPN,岛津);总盐度及电导率的测定利用EC400笔式盐度计;全铁含量的测定利用原子吸收分光光度计(AA6300,岛津).

水中喹啉质量浓度的测定采用高效液相色谱仪(LC-20A,日本岛津),以V(甲醇)∶V(水)=60∶40为流动相,流速1mL/min,检测波长275nm.

表1 土壤取样点位置与理化性质

2 结果与讨论

2.1 研究背景

本实验的2个土样采集点均位于吉林西部白城市的泄水区,白城市城区大部分雨、污水均通过排水管网和排水渠道汇集于此.其中采样点A(122.58°E,45.36°N)位于泄水区下游,海拔151m,土样为风沙土,土壤矿质部分几乎全由细砂颗粒组成;采样点B(122.57°E,45.34°N)位于泄水区上游,海拔163m,土样为黑钙土,表层为黑色壤土层,下层为沙砾过渡层,再下为砾石层.两采样点相距2500m左右.

取样点剖面示意图见图1,根据土层的分布,共采取了9份包气带土壤样品.粒径分析结果显示土壤样品可分为4个粒级,分别是粉砂级、黏粒级、砾石级和砂粒级.理化分析结果显示,A点TOC、总盐度以及电导率都随深度的增加而减少;B点则较为稳定,中部TOC略低、总盐度及电导率略高.A点3项指标都明显高于B点,这可能是因为水中有机物和盐分逐渐向泄水区包气带下游迁移,而B点位于泄水区上游,受泄水区排放水的影响较小所致.

2.2 包气带土壤对喹啉的吸附解吸

图1 取样点剖面示意图

模拟环境条件下,泄水区包气带对喹啉的吸附和解吸如图2所示.随着水中喹啉质量浓度的增加,土壤对喹啉的吸附量也逐渐增大.当喹啉质量浓度达到50mg/L时,吸附量达到0.23mg/g,这表明喹啉分子容易吸附在包气带土壤表面.然而,解吸实验结果显示,喹啉在土壤中的解吸并不是相应吸附的简单反向过程,而出现“解吸滞后”的现象[11],导致解吸曲线偏离吸附曲线.这是因为喹啉分子上的氮原子存在孤对电子,可以结合质子而使喹啉分子呈弱碱性,容易与砂土表面的亲水基结合,难以从土壤表面解吸,导致解吸平衡所需时间过长.这种“解吸滞后”现象会促使土壤中的喹啉分子缓慢释放,对包气带或地下水形成持久性污染.

由于包气带是由土壤、空气、水分等组成的复杂系统,组成成分比例的变化会影响有机物在土壤上的吸附作用,这一点主要体现在土壤含水量对有机物的吸附影响.有研究表明:在相对饱和湿度为0~10%的范围内,有机物在土壤上的吸附量随湿度的增大而降低,且幅度较为显著.当颗粒内孔隙充满水后(相对饱和湿度为10%~100%),吸附量随含水量升高而降低的幅度变得逐渐缓慢[12].由于本文是基于摇瓶实验,土壤水分含量为饱和情况,因此不考虑土壤水分对吸附的影响.

图2 喹啉等温吸附、解吸曲线

图3 pH对喹啉吸附的影响

2.3 pH对喹啉吸附的影响

包气带微环境中pH条件的变化会导致土壤中氧化铁、铝表面基团的活性变小,不利于进行配位交换[13],因此本次实验共设置7个不同的pH值条件来研究pH值对喹啉吸附过程的影响,实验结果见图3.由图3可见,随着pH值的增大,土壤对喹啉的吸附呈现先增加、再迅速降低、然后缓慢增加的趋势.当pH=6时,土壤对喹啉的吸附量达到最大(0.117mg/g),并随着温度的降低其最大吸附点向碱性方向偏移[14].酸性条件下土壤对喹啉的吸附量显著强于碱性条件.这种现象主要与土壤表面性质和喹啉的酸离解常数(4.95)相关.低pH值条件下,土壤颗粒表面吸附水膜厚度较薄,这层水膜中含有大量正电荷的离子,容易与喹啉分子上的孤对电子结合,形成质子化喹啉.随着pH值的增大,结合水膜厚度逐渐增大,同时质子化喹啉分子透过结合水膜直接与土壤表面的负电荷基团接触,这两方面的协同作用强化了喹啉分子的吸附效果.当pH>5时,喹啉分子去质子化,呈现负电荷,而带有吸附水膜的土壤颗粒表面带正电,在静电作用下土壤颗粒对喹啉分子的吸附效果最佳.当pH≥7时,受静电斥力影响,离子态喹啉难以接近带负电的土壤颗粒表面,其吸附效果明显低于酸性条件.继续增大pH值,喹啉分子上氮原子存在的孤立电子容易与土壤颗粒表面的阳离子形成配位体,并随着碱性的增强配位效应增强[13].

2.4 铁离子对喹啉吸附的影响

当包气带微环境中金属离子浓度变化时,其对有机物的吸附影响也存在相应的变化规律.铁是包气带土壤中广泛存在的一种金属元素,土壤中铁的丰度为3.8%,本研究采样点A土壤中全铁的含量为1.85%~2.50%,采样点B土壤中全铁的含量为1.75%~3.20%,在许多地区地下水中也检测到高浓度铁离子的存在,因此本实验研究了Fe3+和Fe2+对喹啉吸附过程的影响,结果见图4.由图4可见,包气带环境中Fe2+浓度增大有助于喹啉分子的吸附;与此相反,Fe3+的引入明显降低了土壤对喹啉的吸附,且随着浓度的增大,吸附量逐渐降低.孙卫玲等认为,铁离子的架桥作用可与土壤有机质和有机物络合,由此增大对有机物的吸附效果[15].在中性条件下,Fe3+容易吸附在带负电的土壤颗粒表面,水解并以FeOOH铁质滤膜的形式覆盖在土壤颗粒表面[16],影响喹啉分子的吸附.受再生水回灌渗流活动的影响,包气带向饱水带转变,气相饱和度减小,土壤孔隙及水中的氧含量降低,促使Fe3+向Fe2+转化,从而增强了土壤对喹啉的吸附效果.

图4 Fe2+及Fe3+离子对喹啉吸附的影响

图5 喹啉和2-羟基喹啉吸附的相互影响

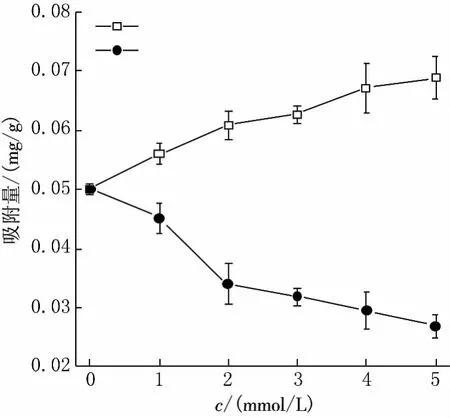

2.5 喹啉和2-羟基喹啉的相互吸附影响

许多研究指出,喹啉生物降解过程缓慢,而2-羟基喹啉是喹啉完全生物降解的限速因子[17-18],因此本实验研究了包气带对喹啉和2-羟基喹啉的相互吸附影响,结果见图5.由图5可见,土壤对喹啉的吸附量明显高于2-羟基喹啉.当包气带环境中存在2-羟基喹啉时,能够增大土壤对喹啉的吸附,而随着喹啉浓度的增大,土壤对2-羟基喹啉的吸附呈先降低、后升高的趋势.

在中性条件下,2-羟基喹啉碱性大于喹啉,其更难以吸附到带负电的土壤颗粒表面,导致其吸附效果低于喹啉.在低浓度范围内,喹啉与2-羟基喹啉在土壤表面出现竞争吸附行为[19],导致2-羟基喹啉的吸附效果降低.随着2-羟基喹啉浓度的增大,包气带微环境pH值增大,有助于土壤对喹啉的吸附.在高浓度范围内,喹啉和2-羟基喹啉出现协同吸附行为,土壤表面的喹啉和2-羟基喹啉分子间的静电亲和效应,使外表面上吸附的有机物排列更为紧密[20],由此增大了喹啉和2-羟基喹啉在土壤中的吸附量.

3 结论

(1)A采样点TOC、总盐度以及电导率都随深度的增加而减少;B点整体较为稳定,但中部TOC略低、总盐度及电导率略高.A点3项指标都明显高于B点.

(2)喹啉分子容易吸附到包气带土壤中,在解吸过程中出现解吸滞后现象,从而使吸附喹啉缓慢向环境中释放.酸性条件下土壤对喹啉的吸附量大于碱性,当pH=6时其吸附量最大.

(3)Fe2+能够促进土壤对喹啉的吸附,而Fe3+降低了土壤对喹啉的吸附能力.由于2-羟基喹啉的碱性比喹啉大,其在土壤表面的吸附低于喹啉.当土壤中同时存在喹啉和2-羟基喹啉时,在协同吸附作用下增大了喹啉在土壤表面的吸附.

[1]赵庆良,王丽娜,薛爽,等.再生水用于地下回灌过程中有机物的迁移和去除 [J].应用生态学报,2007,18(7):1661-1664.

[2]韩力平,王建龙,刘恒,等.固定化及游离态皮氏伯克霍尔德氏菌(Burkholderia pickettii)降解喹啉的试验研究 [J].环境科学学报,2000,20(3):379-381.

[3]全向春,王建龙,韩力平,等.喹啉与葡萄糖共基质条件下生物降解的动力学分析 [J].环境科学学报,2001,21(4):416-419.

[4]柏耀辉,赵翠,肖亚娜,等.降解喹啉的假单胞菌BW003菌株的分离、鉴定和降解特性 [J].环境科学,2008,29(12):3546-3553.

[5]由培远,朱书景,刘尚超,等.铱涂层钛电极电催化氧化降解喹啉 [J].化工环保,2011,32(2):114-118.

[6]朱顺妮,刘冬启,樊丽,等.喹啉降解菌Rhodococcus sp.QL2的分离鉴定及降解特性 [J].环境科学,2008,29(2):488-493.

[7]薛爽,赵庆良,魏亮亮,等.土壤含水层处理对溶解性有机物及三卤甲烷前体物的去除 [J].科学通报,2007,52(14):1635-1643.

[8]严昌荣,刘恩科,何文清,等.耕作措施对土壤有机碳和活性有机碳的影响 [J].中国土壤与肥料,2010(6):58-63.

[9]张先明,潘波,刘文新,等.天然土壤中菲的解吸行为特征研究 [J].环境科学,2007,28(2):273-277.

[10]罗晓丽,齐亚超,张承东,等.多环芳烃在中国两种典型土壤中的吸附和解吸行为研究 [J].环境科学学报,2008,28(7):1375-1380.

[11]王方,张承东.1,1,2,2-四氯乙烷在土壤中的吸附解吸研究及解吸滞后的新型模型模拟 [J].农业环境科学学报,2011,30(2):295-300.

[12]LERCH R N,et al.Mixed-mode sorption of hydroxylated atrazine degradation products to soil:a mechanism for bound residue environ[J].Sci Technol,1997,31:1539-1546.

[13]喻艳红,张桃林,李清曼,等.pH、离子强度和介电常数对低分子量有机酸在红壤中吸附行为的影响 [J].土壤,2010,42(3):479-484.

[14]JOHN M ZACHARA,CALVIN C ALNSWORTH,CHRISTINA E COWAN,et al.Sorption of aminonaphthalene and quinoline on amorphous silica[J].Environ Sci Technol,1990(24):118-126.

[15]孙卫玲,倪晋仁,郝鹏鹏,等.泥沙对双酚 A的吸附及其影响因素研究 [J].环境科学学报,2004,24(6):975-981.

[16]李坤林,陈武强,李小婷,等.UV/Si-FeOOH/H2O2氧化降解水中邻苯二甲酸二甲酯 [J].环境科学,2010,31(9):2076-2079.

[17]MALMSTEAD J M,BROCKMAN F J,VALOCCHI A J,et al.Modeling biofilm biodegradation requiring cosubstrate:the quinoline example[J].Water Sci Technol,1995,3(1):71-84.

[18]LICHT D,AHRING B K,ARVIN E.Effect of electron acceptors,reducing agents,and toxic methabolites on anaerobic degradation of heterocyclic compounds[J].Biodegradation,1996(7):83-90.

[19]张炜铭,陈金龙,张全兴,等.苯酚和苯胺在超高交联吸附树脂上的共吸附行为 [J].高分子学报,2006(2):213-217.

[20]黄树冲,谢乃贤,高德,等.对甲苯磺酰胺和1.4-丁炔二醇在汞电极上的共吸附 [J].电化学,1995,1(3):313-318.