农民收入差距的泰尔指数测度与分解

2014-09-10蒋志强史修松

蒋志强,史修松,刘 畅

(淮阴工学院 经济管理学院, 江苏 淮安 223001)

0 引言

区域收入差距一直是学界研究的热点问题之一。研究区域收入差距问题有助于促进区域间的健康协调发展,避免地区间收入分配差距的扩大。近些年,李亚琴(2009),郑宇梅(2011),段景辉、陈建宝(2011),连林慧(2011),左义河(2012)等学者们将城乡收入差距作为研究的重点,着重分析了城乡收入差距的程度、产生的原因以及应对措施等问题[1-5]。研究者们不仅关注城乡收入差距的问题,同时也关注区域内部城镇居民收入与农民收入差距问题。赵晓锋、霍学喜(2007),赵锋、蒋宾(2013)研究了我国区域农民收入差距的问题[6-7]。曹跃群、刘培森(2011)对中国城镇居民收入差距进行了实证分析[8]。但是,侧重研究县域农民收入差距的文献较为少见。以江苏省县域农民收入为研究对象,以泰尔指数方法测度了2003年~2012年江苏省县域农民收入差距变化情况,进而以江苏省13个地级市分组,对县域农民收入差距进行组间差距与组内差距的分解,以确定江苏省县域农民收入差距产生的原因。对江苏省县域农民收入差距问题的研究在全面建设社会主义小康社会新的历史时期具有重要意义,将为江苏省更好地解决“三农问题”提供一定的参考性意见。

文章除引言以外,其它内容包括:首先对江苏省县域农民收入差距的事实特征进行描述性分析;其次对江苏省县域农民收入差距进行泰尔指数测算并分解;再次,对我省县域农民收入差距产生的原因从经济发展水平、地理位置以及农民自身素质等方面进行了分析;最后得出结论并提出政策建议[9]。

1 江苏省县域农民收入差距的事实特征

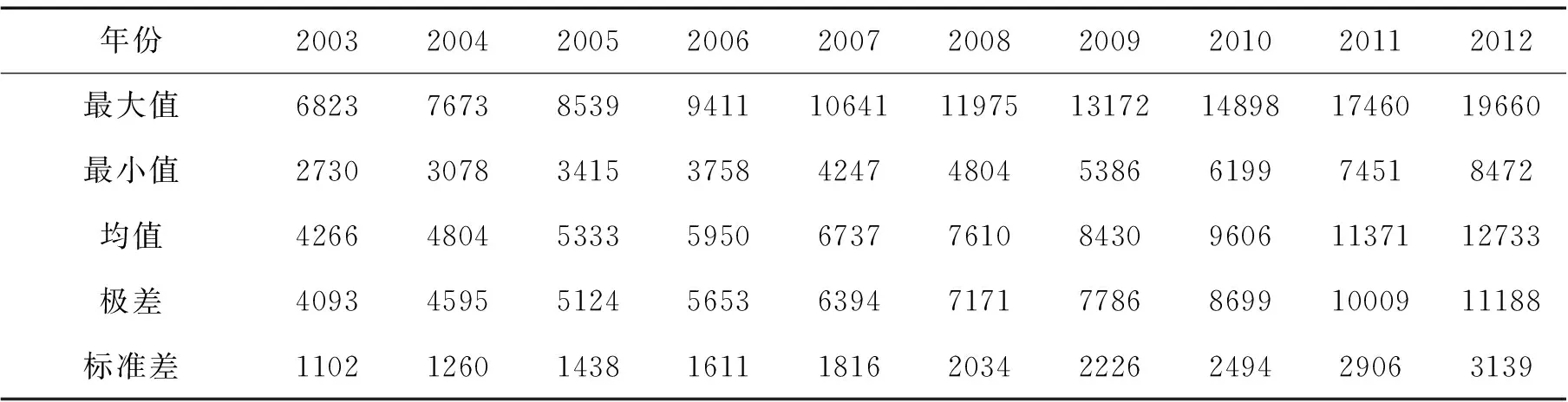

总体上,2003年~2012年江苏省县域农民收入呈现出快速增长的趋势。江苏省县域农民最高收入与最低收入分别从2003年的6823元和2730元上涨到2012年的19660元和8472元,分别增长了2.9倍和3.1倍。全省县域农民收入均值也由2003年的4266元上涨到2012年的12733元,增长了近3倍。在江苏省县域农民收入增长的同时,应该注意到县域农民收入差距也在扩大。在绝对数量上,收入差距由2003年的4093元扩大到11188元。在相对数量上,收入差距由2003年1102元扩大到3139元,如表1所示。

表1 江苏省县域农民收入统计分析(元)

资料来源:根据2003年~2013年《江苏省统计年鉴》相关数据计算所得。

江苏省县域农民收入差距扩大伴随着其收入增长同时出现,这种县域农民收入差距存在怎样的变化趋势以及差距的形成是由地域间差异还是由地域内差异造成的,下文主要使用泰尔指数及其分解方法对上述问题进行分析。

2 江苏省县域农民收入差距的泰尔指数测算与分解

泰尔指数(Theil Index)是测算区域收入差异的常用方法之一。由亨利·泰尔于20世纪60年代提出,是一种可分解的测度区域差距分析方法。本小节在介绍泰尔指数计算公式及其分解公式的基础上,使用2003年~2012年相关县域数据测算了江苏省县域农民收入差距指数并进行了分解。

2.1 泰尔指数公式与分解方法

泰尔指数(Theil Index)是由亨利·泰尔于20世纪60年代提出,是一种可分解的测度区域差距的分析方法。泰尔指数值与区域差距同向变化,即指数值越大表示区域差距就越大,指数值越小表示区域差距越小。具体计算公式为:

(1)

在计算泰尔指数的基础上,可以进一步将泰尔指数分解为组内差距与组间差距两部分,具体分解公式为:

(2)

(2)式中Iw为组内差距,Ib为组间差距。总体被分为G组:S1,S2,…,Sg(g=1,2,…G),每个个体属于其中一组;Ng为Sg中个体的数量;yi为个体在总体中的收入份额;Yg为Sg组在总体中的收入份额。

2.2 测算与分解结果

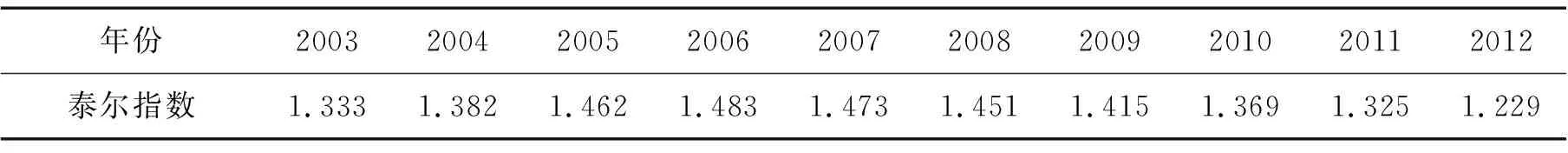

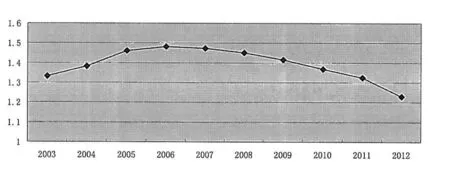

利用泰尔指数计算公式(1)对江苏省县域农民收入差距进行计算,如表2所示。从表2中可以看到,2003年~2012年江苏省县域农民收入差距泰尔指数在1.2到1.5之间,说明江苏省县域农民收入差距整体上较小。总体上呈现出“倒U”型变化趋势。即在2003年~2006年泰尔指数逐年增大,2006年达到最大值1.483,随后开始逐年缩小,2012年达到最小值1.229。 图1能够更清楚地反映出2003年~2012年江苏省县域农民收入差距的“倒U”型变化趋势。

表2 江苏省县域农民收入差距泰尔指数测算结果(%)

资料来源:根据2003年~2013年《江苏省统计年鉴》相关数据计算所得。

图1 江苏省县域农民收入差距泰尔指数变化趋势

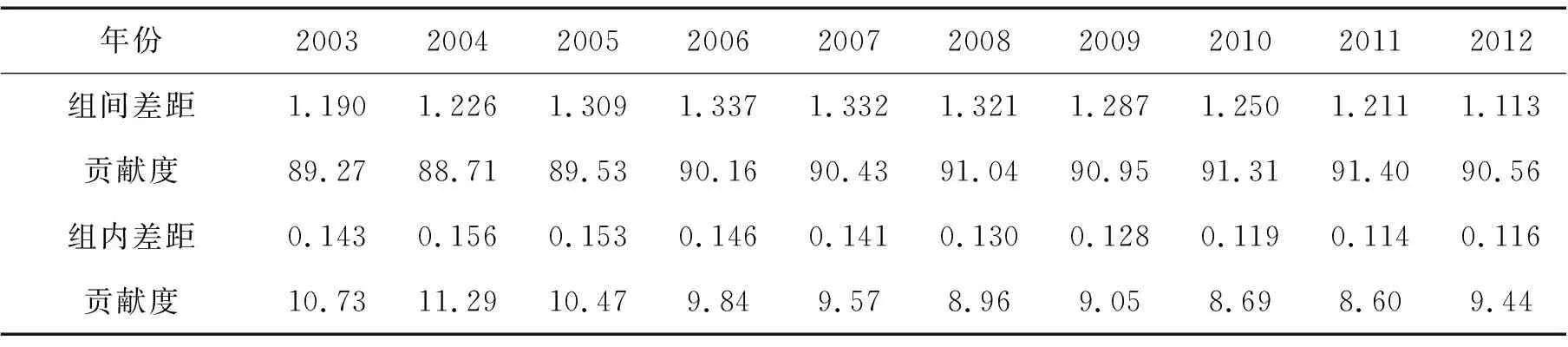

在得到江苏省县域农民收入差距泰尔指数的同时,可以将其进一步分解为组间差距与组内差距。分解具体步骤为:首先以江苏省13个地级市为单位进行分组,每个地级市包含不同数量的县域数量。需要说明的是,因为某些原因一些地级市所包含的县域数量在2003年~2012年发生了改变。如扬州市2003年有4个县域地区,而2012年则为3个。在具体分解计算过程中,按照当年某地级市所具体包含的县域数量进行分解计算;其次,利用公式(2)进行具体分解,得到江苏省县域农民收入差距的组间差距与组内差距;最后,根据组间差距与组内差距的测算结果分别计算出组间差距与组内差距的贡献度,具体测算结果如表3所示。

从组间差距与组内差距的构成来看,组间差距与组内差距贡献度相对稳定。组间差距与组内差距贡献度分别维持在90%和10%左右。组间差距贡献度分别于2004年和2011年达到最小值88.71%和最大值91.4%。同时,组内差距贡献度达到最大值11.29%与最小值8.6%。可见,江苏省县域农民收入差距主要是由地级市组间差距造成的。事实上,各地级市地理位置差异、经济发展水平差异、农民素质差异以及财政等相关政策差异是形成地级市组间差距的主要原因。

表3 江苏省县域农民收入差距泰尔指数分解及贡献度(%)

资料来源:根据2003年~2013年《江苏省统计年鉴》相关数据计算所得。

3 收入差距影响因素分析

收入差距产生的原因是多样的,本文主要从区域产业结构差异、经济发展水平差异、地理位置差异以及农民自身素质差异等方面对江苏省县域农民收入差异产生的原因进行简要的分析。

3.1 区域产业结构差异因素

产业结构差异是区域收入差距扩大的重要原因之一。这种差异具体表现在农村就是不同区域间农村非农产业发展的不平衡性,进而造成各区域农民收入来源的差异问题。从江苏省农民收入构成情况来看,农民工资性收入占总收入的比重存在上升的趋势,这已成为影响农民收入差距形成的重要因素之一。原因在于区域间非农产业发展的不同导致不同区域农村劳动力在非农就业机会上的差距。苏南地区乡镇企业发展迅速,为当地农民提供了大量的非农就业机会。而在苏中和苏北地区,农民非农就业机会相对较少,收入来源相对单一,收入增长更多依赖于农业收入,进而导致县域农民收入差距的形成。

3.2 县域经济发展水平差异因素

一般认为,农民收入与当地经济发展水平表现为正相关关系。也就是,经济发展水平越高,当地农民收入水平一般也越高。原因主要在于:首先,经济发展水平高的地区,当地政府能够获得更多的财政收入,进而可以为本地农业经济发展提供更多的财力支持;其次,经济发展水平较高的地区其城镇化水平往往也较高,当地乡镇企业发展较好,为当地农民从事非农就业提供新的途径;最后,相较于经济发展水平较低的地区而言,经济发展水平越高说明当地市场化程度越高,经济更为活跃,农民可以更为便利地获得商品供求信息,生产出适销对路的农产品,从而可以获得更好的经济效益。

3.3 地理位置差异因素

江苏省通常被分为苏南、苏中与苏北三大地区。苏南地区位于长三角核心区域,是以上海为龙头的长三角城市群的核心组成部分。相对于苏中与苏北地区,苏南地区的航空、铁路以及公路交通网四通八达,水利等农业基础设施更为完备,这些都使得苏南地区在农业综合生产能力方面具有相对优势,在竞争中处于优势地位。另一方面,苏南、苏中与苏北地区获得不同的政府倾斜性的支持政策。虽然近些年,省政府对苏中与苏北地区加大了政策支持力度,苏中与苏北地区固有的地理位置与发展特点,在短期内缩短与苏南地区农民收入的差距仍是具有一定难度的。

3.4 农民自身素质差异因素

有关研究表明,如果我国农民在校时间每增加一年,其收入可增长3.5%~5.5%。如果农民整体受教育水平达到城市人口的受教育水平,城乡收入差距将缩小15~20个百分点。随着农民受教育水平的提高,其自身的文化知识与劳动技能均能够得到进一步的提升,其收入水平会相应提高。根据历年《江苏省统计年鉴》的相关统计资料显示:江苏省苏南地区所属的各类各级学校的数目,师资人数以及在校学生数均高于苏中和苏北地区。苏南地区农村劳动力素质明显占有一定的优势。一般而言,农民自身素质与其收入呈现正相关关系。主要是因为:首先,农民自身具有较高的文化素质可以更为积极地使用新技术,把握新信息,生产新产品,进而可以进一步地提高其自身收益;其次,农民自身具有较高的文化素质可以增加从事非农工作的机会,进而可以获得更高的非农收入;最后,农民自身具有更高的文化素质可以为其创业致富打下坚实的基础。

4 结论与政策建议

通过泰尔指数及其分解方法对江苏省县域农民收入差距进行了测算,结果显示:总体上,江苏省县域农民收入差距较小。同时,2003年~2012年,江苏省县域农民收入差距的泰尔指数表现为“倒U型”变化特征,即农民收入差距呈现出先扩大后缩小的趋势。经过分解计算,这种差距主要是由组间差距造成的,贡献度达到90%,而组内差距仅占到10%。

地级市之间的组间差距对江苏省县域农民收入差距贡献度较大,所以政策措施制定必须以努力缩小江苏区域间差距为目标,因此,在具体措施上,首先加大对苏北地区基础设施建设的投入,进一步提高苏北地区经济发展水平;其次在农村金融产品创新、农户信贷额度等金融政策以及利率结构等财政政策上进一步对苏北地区进行支持;最后在提高农民素质及社会保障等方面进一步支持苏北农村地区。最终实现江苏省区域经济的和谐协调发展。

参考文献:

[1] 李亚琴.我国城乡收入差距的现状与原因分析[J].经济研究导刊,2009(20):156-158.

[2] 郑宇梅.湖南省区域收入差距测度与分析—基于MLD指数[J].湖南社会科学,2011(3):141-143.

[3] 段景辉,陈建宝.城乡收入差距影响因素的非参数逐点回归解析[J].财经研究,2011(1):101-111.

[4] 连林慧.陕西城乡收入差距实证研究[J].陕西行政学院学报,2011(1):98-100.

[5] 左义河.中国省际城乡收入差距的来源贡献度分析[J].经济问题,2012(1):27-30.

[6] 赵晓锋,霍学喜.中国农村内部区域之间收入差距分析—基于泰尔指数的测度[J].现代经济,2007(10):9-11.

[7] 赵锋,蒋宾.广西区域收入差距特征分析与政策启示[J].广西民族大学学报:哲学社会科学版,2013(1):165-169.

[8] 朱新方.转型时期农民收入差距的成因与对策思考[J].统计与决策,2003(3):69-70

[9] 曹跃群,刘培森.中国城镇居民收入差距实证研究—基于分型理论的视角[J].石家庄经济学院学报, 2011(5):1-4.