新型农村社区规模和空间范围研究

2014-09-10刘新华张洪霖

刘新华,张洪霖,周 潮

(1.淮安市规划局,江苏 淮安 223001;2.淮阴工学院 建筑工程学院,江苏 淮安 223001)

0 引言

新型农村社区建设是国家在新时期提出的一项发展战略,其核心是通过产业支撑,改变村民的就业性质,增加收入,提高生活质量,转变生活理念,提高群众文化素质修养,实现农民向市民过渡,是农村经济社会的一场新的“革命”,更是我国顺利推行新型城镇化的重要途径。因此,新型农村社区建设成为目前社会各界关注的焦点和热点[1],学术界也从诸多方面对其进行研究,但在新型城镇化发展理念下,对其间规模和空间范围研究较少,以此为切入点进行研究,为新型农村社区建设提供理论支撑。

1 概念及国内相关研究

1.1 概念

“社区”的概念最早于1887年由德国著名社会学家滕尼斯首次提出,指由具有共同价值观的同质人口组成的、关系紧密、富有人情味的社会“共同体”;美国芝加哥学派的帕克等人在此基础上引入地域的含义;1955年美国学者G·A希莱里对已有的94个关于社区定义的表述作了比较研究,认为括地域、共同的纽带以及社会交往三者是构成社区必不可少的共同要素。

著名的社会学家费孝通先生在20世纪30年代初,最早将这一概念引入中国。社区理论认为,随着社会的不断发展和进步,社区成为调节和维持社会秩序的最基层社会单位,最能表明是否体现以人为本的人类发展观和思路,并表明社区模式首先在城市应用,但并不意味着社区建设仅能在城市地区进行,如在社区研究发展初期阶段,美国农村社区学家葛尔宾1915年在《一个农业社区的社会解剖》一书中,将农村社区的研究引入社区研究的领域。

近年来,“新型农村社区”成为中国城乡一体化、新农村社区建设过程中的热点词汇,学者们对该词的界定尚未形成共识,但概括而言,所谓"新型农村社区"是指在农村区域范围内,以一定的人口规模为基础,结合地缘文化和民俗异质,按照土地利用规划和农村建设布局规划和居住方式与产业发展相协调要求,形成具备完善基础设施和社会化公共服务设施配套的现代化农村聚住空间区域。

1.2 国内相关研究

目前,国内对新型农村社区理论的研究,主要集中在社会学、地理学和规划学三个学科。社会学者主要从社会发展阶段方面对社区建设进行广泛研究,丁志铭(1996)认为农村社区空间结构的变迁大致经过自然经济时期、转型期、工业化时期等三个阶段,呈现出平衡-不平衡-平衡螺旋式上升趋势;地理学者主要从地域空间方面对社区进行研究[2],陈晓华(2005)认为,地理学研究乡村社区主要从区域和综合的角度“以乡村社区人地关系为研究核心”侧重分析乡村社区发展的时空规律;规划学者主要从物质空间对社区进行讨论[3],方明(2006)认为,新农村社区规划应以农民为核心,从经济发展、产业协调、土地利用集约、尊重社会伦理和地域文化、资源节约、环境友好等多角度综合思考和入手[4],申翔(2007)从城乡统筹角度出发,探讨了我国农村社区的规模等级、布局方式、用地结构与建设标准,提出合理的在城乡公交网络引导下的我国现代村庄空间建设模式。

2 农村社区规模的变迁

2.1 自然经济时期

农村社区封闭、均质的空间结构与落后的生产力水平相适应,农村社区处于超稳定状态。这一时期的社区规模发展变化缓慢,具有封闭、均质性和自发性,社区空间结构的主要特点是:自然村构成基本的社区单元;封闭性;均质、同构性,村与村之间,生产结构相似,生产方式相同;在村落内部,主要存在住宅与农田的用地分异;城镇与农村相对立。

2.2 转型期

农村社区的规模发生了变化,传统的村落地域结构开始解体,以自然村为主的均质的社区结构发生了变化,基层社区的地域范围明显扩大,村落的分化形成了不同规模、不同职能的社区类型,社区空间结构的主要特点是:以自然村为主的均质性社区结构发生了分化,基层社区的地域范围明显扩大;小城镇不断从乡村地域中分离出来,集镇规模不断扩大,新兴集镇不断涌现,一些村庄初具集镇规模;乡村工业发展迅速,社区属性显著,规模小,布局分散;工业与农业争地,导致农村社区的基本职能-农业职能的削弱;城乡关系在城乡二元社会结构继续存在的条件下迅速发展,城市-工业和农村-农业的二元经济结构基本被打破,城乡关系由对立走向融合。

2.3 现代社区时期

农村社区规模不仅进一步发生分化,而且分化的趋势日益加剧,出现了社区空心化、社区兼并、社区工业化和城镇化、工业化社区经济扩张、社区区域联合等现象。社区空间结构的主要特点是:工业由分散布局向农村工业区集中;城镇建设的城市化;合理布局县域城镇体系,改变了城镇建设自由分散的方式,以及城镇布局的无序状态;基本社区的地域范围扩大,客观上要求打破现行的乡村管理体制,克服农村社区内部按原籍划地为牢、各自为政的弊端,逐渐实行乡与乡、村与村的地界兼并或调整。

3 新型农村社区空间规模确定

3.1 规模测量框架建构

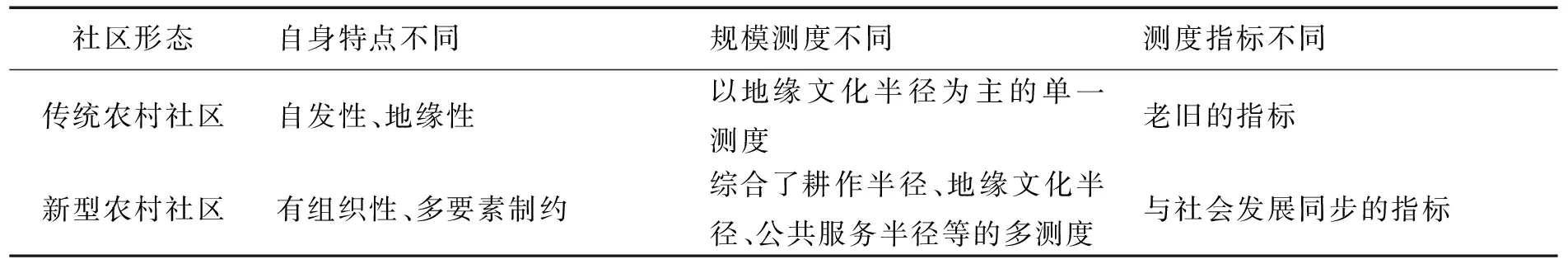

传统农村社区是一种在自然状态下,由于长期共同生活而形成的、具有共同文化理念的共同体,因此地缘文化半径是多数社区规模的唯一测度;而新型农村社区结构系统趋于开放化,对外流动性日益增强,社区劳动人口也逐渐多元化,城乡一体化趋势明显加强,因此单一的地缘文化半径不能较好拟合社区规模。考虑到新型农村社区发展制约因素,也是其维持自身稳定可持续的因素,将耕作半径、地缘文化半径、公共服务半径和行政托管半径从要素中抽离出来,作为社区规模的新测度指标,并赋予测度以代表性和现实意义的指标体系将社区的规模量化。

3.2 测度的诠释

3.2.1耕作半径

耕作半径是指农村聚落离耕作区的远近,决定了人地关系。一般来说,人多地少地区,耕作精细,土地需要经常受到管理操作,因而耕作半径小,往往形成规模小而密度大的密集型村落。

在传统耕作方式的农业区,农民增加土地产出的主要途径是增加劳动强度和劳动时间。为保证足够的劳动时间,就必须有合理的耕作半径;超出耕作半径的耕地,由于农民投入的劳动强度不足,往往产量较在耕作半径范围内的要低得多,特别是农户对耕地的利用已从最初获取满足自身生存需求转向消费需求,这一转变促使耕作半径逐渐成为了以农业生产为收入来源农户获取耕地高效产出的关键。

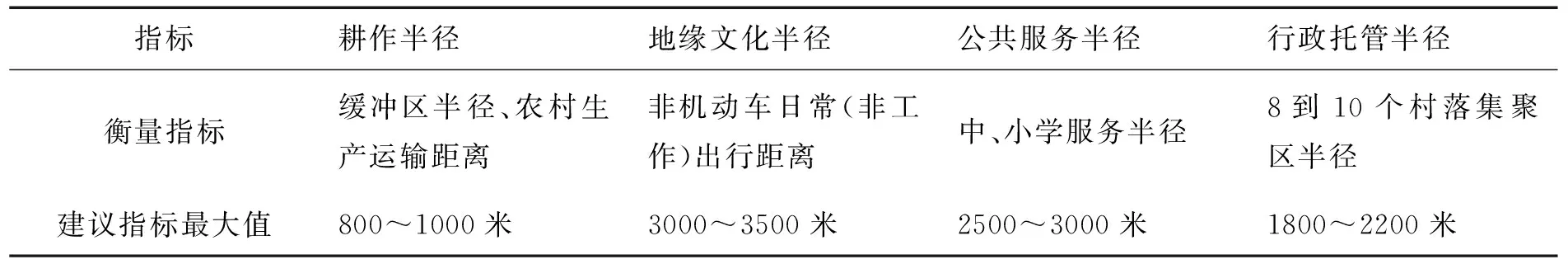

从理论上讲,在特定区域内,当以聚落为中心,以一定半径生成的缓冲区面积与区域内的耕地面积相等时,生成该聚落缓冲区的半径就相当于聚落的耕作半径。而这种缓冲区半径的大小与生产力和运输能力相关,指标体系见表1。

表1 社区指标体系内容

3.2.2地缘文化半径

地缘文化与地缘群体密不可分,地缘群体是以地缘关系为纽带结合而成的社会群体,是一定区域内的社会生活共同体。地缘群体以居住关系为基础,在长期的共同生活与创造中,逐步形成了自己的思想文化-地缘文化。

地缘文化因其互异性必定出现隐形的地缘界限,在这里就表现为地缘交际圈。地缘交际圈即基于地缘关系下的交际,是指人们由于空间、地理位置的邻近,所形成的交往范围,有邻里关系、社区关系、同乡关系等。而新型农村社区的地缘交际圈的大小往往可以通过村民上述关系出行(非工作)距离反映出来。

3.2.3公共服务半径

“社区服务”在我国是指在社区政府的统一规划和指导下,以社区为单位、以社区组织为依托、以群众的自我互助服务为基础,面向全体社区居民的、以提高居民生活质量为目的的社会服务活动。

在实践中,社区建设由福利服务向着公共领域延伸。社区服务的提供者被界定为社会力量,拓展了社区服务的资源来源渠道,对象也从民政对象扩大到社区的全体居民,原来界定为由社区福利服务业、便民利民服务组成,从属社会保障体系和社会化服务体系的一个重要行业的社区服务不断向公共领域延伸。特别是1993年以后,教育、文化、科技、建设、劳动、工商、税收等政府部门纷纷向社区延伸,介入社区区域公共事务,在社区开展公共管理和公共服务,和社区组织一起合作治理社区事务,使社会公共服务的内容进入社区,社区服务开始拓展为社区公共服务。

当前,农村社区公共服务体的建设还不完善,考虑到农村社区的规模,不难发现,如果社区规模一味的扩大,那么许多公共服务设施将供不应求,并将带有多重地域性。因此,只有农村社区规模合理了,才能化公共服务特点为优势,指标空间范围见表2。

表2 社区指标空间范围

3.2.4行政托管半径

行政托管模式是我国地方政府在管理体制改革中探索出的新的权力配置方式,是在不改变行政区划的前提下,由上级政府委托当地管理部门全面履行对原属不同行政区的乡镇或特定区域的经济社会的管理权限,从而推动经济增长和区域协调发展的一种行政权力和管理职能的分配模式。该模式在政府职能转化和管理结构调整上发挥了重要作用。行政托管的实质是行政“所有权”和“经营权”分离。

3.3 指标体系应用

在确定社区规模的实际操作中,我们还要考虑社区的空间形态。社区的空间形态同聚落一样可以分为六类:集中式、组团式、带形、环形、离散型、象征型。

对于集中式新型农村社区,耕作区一般位于其外围,对社区规模起较强的限制作用;文化交流频繁,地缘文化对社区的规模限制较弱;人口密集,公共服务需求量大,易达到饱和,部分成员可能享受不到高层次服务,公共服务对社区规模限制作用较大;行政托管较易实现,但必须控制村庄的数量。故集中式新型农村社区规模可由耕作半径、公共服务半径和行政托管半径综合确定,参考半径为:800米~1000米。

对于组团式新型农村社区,耕作区域一般位于社区村庄之间,易达性好,对社区规模限制较弱;村庄相对集中,成员间交流障碍小,地缘文化对社区的规模限制较弱;公共服务部分集中布置,服务效益下降,对社区规模有一定限制;行政托管监督的有效性需要考虑,因此对社区规模有一定的限制。综上,组团式新型农村社区规模可由公共服务半径和行政托管半径综合确定,参考半径为:1800米~2200米。

对于带形新型农村社区,耕作区一般位于带两侧,方便劳作,对社区规模限制较弱;村庄相对离散,可能形成一定的地缘文化差异,地缘文化对社区规模有一定限制;公共服务可能也沿带状分布,考虑到大型公共服务较少重复、偏于一端,因此对社区规模的限制较强;行政托管容许区域纵向衍生有限,带状不利于管理,因此对社区规模的限制较强。故组团式新型农村社区规模可由地缘文化半径、公共服务半径和行政托管半径综合确定,参考半径为:1800米~2200米。

对于环形新型农村社区,耕作区一般位于环的内侧和外侧,位于环外侧的耕作区对社区规模限制较弱,而位于环内侧特别是靠近环中心的耕作区对社区规模有一定限制,但通过合理布局,这种限制还是可以取消的;村庄布局离散,交流受到人们愿意付出出行距离的影响,因此地缘文化对社区规模的限制较大;较大的公共服务不管是位于环内侧还是环外侧,因其稀缺性,远处的村民就不能共享,而较小的公共服务则仍能保持一定的服务效益,因此公共服务对社区规模的限制较强;行政托管要么为了达到均质性脱离成员生活,要么为了融入成员生活而牺牲均质性,因而对社区规模的限制也较大。故环形新型农村社区规模可由地缘文化半径、公共服务半径和行政托管半径综合确定,参考半径为:1800米~2200米。

对于离散型新型农村社区,耕作区的布置和组团式类似,因此耕作半径对社区规模限制较弱;村庄可能被水流等自然力量割裂,交流和联系一般不强,地缘文化半径对社区规模限制较大;公共服务因其发展和用地的经济性本身就可能比较紧缺,加上服务半径有限,部分成员就可能享受不到,因此公共服务半径对社区规模限制较大;同样地,行政托管也对社区规模限制较大。故离散型新型农村社区规模可由地缘文化半径、公共服务半径和行政托管半径综合确定,参考半径为:1800米~2200米。

对于象征型新型农村社区,由于其形态多变,一定情况下可以等同于上述几个社区形态进行规模考虑。

4 结语

新型农村社区是我国顺利实现新型城镇化的重要载体,随着经济社会发展和社区理论不断完善和丰富,新型农村社区质量还将不断提高。主要从四个因素来研究与讨论了新型农村社区规模和空间范围,利用其指标空间范围对不同类型的新型农村社区进行了分析与讨论,但由于区域间自然、经济和环境条件差异,构建的指标体系并不是起着同样的作用,因此,对具体地区新型农村社区建设,对指标因素应该通过不同的模型进行主次分析,以合理选取重要指标,进行确定新型农村社区规模和空间范围。

参考文献:

[1] 李博.我国新型农村社区建设问题研究[D]. 开封:河南大学,2013.

[2] 丁志铭.农村社区空间变迁研究[J].南京师范大学学报,1996(4):23-28.

[3] 陈晓华.中国乡村社区地理学研究概述[J].安徽农业科学, 2005,33(4):559-561.

[4] 方明.做好新农村社区规划[N].经济日报,2006-06-01(15).