福建省低碳发展的财政政策探析

2014-09-09林阳衍

林阳衍

(厦门大学经济学院,福建厦门 361005)

福建省低碳发展的财政政策探析

林阳衍

(厦门大学经济学院,福建厦门 361005)

以福建省为主体的海西经济区作为一个新兴的地域综合经济体,出于自身定位及所处的独特区位,使其低碳发展具有独特性。引入Kaya恒等式分析福建省二氧化碳排放的影响因素,可以得出其发展低碳经济的优势与不足。基于对福建省低碳财政支持现状分析,构建面板数据模型,分析多因素综合作用的低碳财政支出对低碳经济发展的影响,结果表明,低碳财政支出对二氧化碳排放量增长率具有显著的负效应,在一定程度上减缓了二氧化碳排放量的增长。福建省公共财政支持体系需要依照科学性、完整性和系统性的原则进一步完善,并从法律、行政、经济等多角度全方位、多层次综合采取措施加以引导,从而推进福建省科学、以人为本、全面协调可持续的“低碳”跨越发展。

海西经济区;低碳经济;公共财政

一、福建省低碳发展的独特性

(一)福建省低碳发展的紧迫性

经济区域是未来中国经济发展的主要空间组织系统。20世纪90年代末期起,中国陆续出台了西部大开发、促进中部崛起和东北等老工业基地振兴等区域发展战略。经过多年的发展,我国的区域经济发展已经形成六大特征明显的经济区格局:东北经济区、环渤海经济区、长三角经济区、珠三角经济区、海西经济区、中部经济区和西部经济区。[1]以福建省为主体的海西经济区作为一个新兴的地域经济综合体,南北与珠三角、长三角相邻,东与台湾隔海相望,西与江西内陆腹地贯通,是中国沿海经济带重要组成部分,因其特殊的地理位置以及与台湾悠久的社会经济关系,在全国区域经济发展布局中处于重要位置。

2011年6月正式发布的《全国主体功能区规划》明确将海西经济区定位为国家重点开发区域,而国家重点开发区域的功能定位是:支撑全国经济增长的重要增长极,落实区域发展总体战略、促进区域协调发展的重要支撑点,全国重要的人口和经济密集区。同时,上述规划中对海西经济区的功能定位是:两岸人民交流合作先行先试区域,服务周边地区发展新的对外开放综合通道,东部沿海地区先进制造业的重要基地,我国重要的自然和文化旅游中心。《全国主体功能区规划》着重突出了海西经济区的定位,也为福建省的发展指明了方向。

自2004年提出“海西”这个概念之后,福建省经历了高速发展时期。如表1所示,截至2011年,福建省的国内生产总值从2004年的5763.35亿元上升至17560.18亿元;财政总收入从2004年的622.57亿元上升至2597.01亿元;海洋经济总量进入全国沿海省市第3位,以福建为主体的海西经济区渐成规模。

表1 福建省2004~2011年相关经济数据

但是,我们应该看到,福建经济高速增长的背后,其对化石能源的消费及温室气体的排放量也急剧增加,能源消费总量由2004年的4527.80万吨标准煤上升到2011年的10652.60万吨标准煤,二氧化碳排放量也由2004年的1.11亿吨上升到2011年的2.62亿吨,这仍是以高能耗高碳排放为特征的高碳经济。然则对比周边区域经济板块,福建省的经济总量最小,在沿海九省市中排名倒数第二[3],仅为珠三角经济区的一半,与长朱两个三角洲的省份相比而言,区内经济落差明显,且差距在逐年扩大。进入“十二五”以后,福建省将面临经济增长转型与资源环境保护博弈的新时期,如何进一步发挥区位优势推进主体功能区建设,势必要结合自身特点发展低碳经济,从而推动区域经济增长。

(二)福建省低碳发展的优势与不足

福建省目前处于城市化、工业化快速发展阶段,其主要特征是经济增速快、能源需求增速快和能源结构以化石能源为主,其能源消费平均每年以10%的速度增长,这直接导致二氧化碳排放量的增加。通过引入Kaya恒等式[4]对福建省二氧化碳排放的影响因素分析,我们可以发现福建省发展低碳经济存在以下优势与不足。

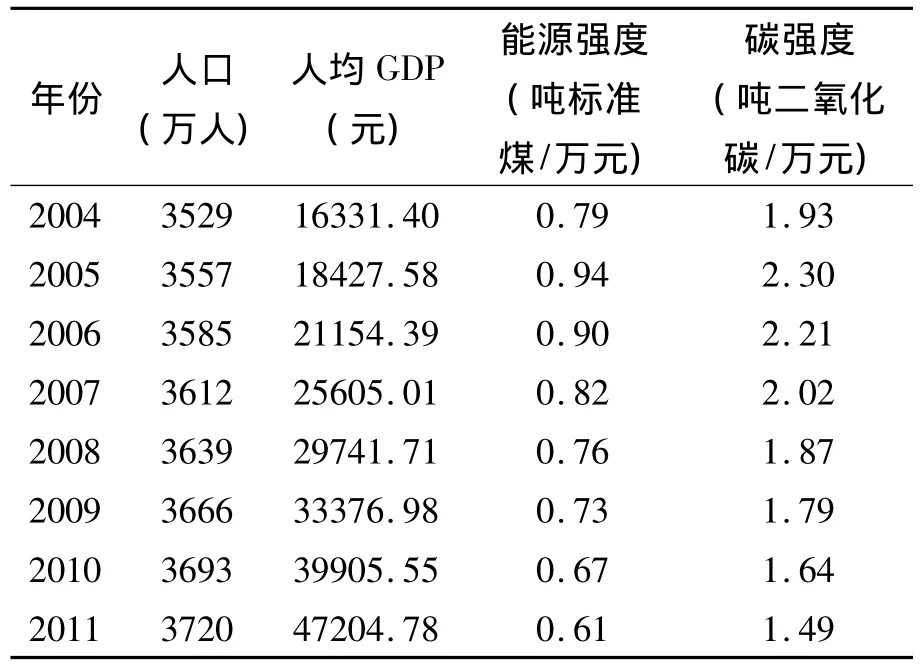

1.碳强度与能源强度稳步降低

碳强度,是指一国在一定时期内二氧化碳排放量与单位GDP的比值,其反映了单位能源用量的碳排放量。从表2可以发现,福建省的碳强度指标值由2005年的峰值2.30吨二氧化碳/万元下降至2011年的最低值1.49吨二氧化碳/万元,下降了35.2%。能源强度亦称单位GDP能耗,是指一国(地区)在一定时期单位GDP所消耗的能源量,通常以吨标煤/万元产值来表示,主要反映技术水平、能源效率的重要指标。如表2所示,福建省在经历2005年能源强度短暂上升后,其能源强度逐年减小,由2005年的0.94吨标准煤/万元减少到2011年的0.61吨标准煤/万元。

表2 福建省2004~2011年碳排放影响因素

2.碳汇项目保持良好

碳汇,一般是指从空气中清除二氧化碳的过程、活动、机制。主要是指森林吸收并储存二氧化碳的多少,或者说是森林吸收并储存二氧化碳的能力。截止至2012年6月,我国森林覆盖率为20.36%。福建省自2008年之后,森林覆盖率就保持在63.10%,远远高于全国平均水平。这一方面是因为福建省适合植树的山林较多,有“八山一水一分田”之称,另一方面是福建省作为集体林权制度改革的先行省份,早在2006年底就基本完成了“分山到户”的主体改革。数据显示,2005年至2008年,福建省每年植树造林的总面积都超过2000万亩。而2012年建立的生态财力转移支付制度,进一步健全了福建省生态环境保护机制。

3.人口与城镇化率逐年上升

从能源消费影响因素看,一国(地区)能源消费与该国(地区)人口数量、GDP均呈显著正相关,即随着人口的增加,能源消费的总量也随之增大。如表2所示,福建省的人口由2005年的3529万增加至2011年的3720万,这意味着福建省能源消费的总量也随之增加,这在表2中也得到印证。在人口增加的同时,我国城镇化也发展迅速,2002年至2011年,我国城镇化率以平均每年1.35个百分点的速度发展,城镇人口平均每年增长2096万人。截至2011年,福建省城镇化率为58.1%,远高于我国城镇化率平均水平的51.27%,据庄贵阳等测算,城市化率每增加1%,将增加1300万的城市人口,而城市人口的人均能源消耗是农村人口的3.5倍。[5]

4.人均GDP逐年增加

由表2可知,福建省人均GDP从2004年的16331.40元增长到2011年的47204.78元,增长了2.89倍。据已有研究表明,人均CO2排放量和人均收入之间存在非线性关系,即在不同的收入阶段,人们对环境的要求有所不同,低收入阶段时,人们更关注物质生活,对环境的要求不高,而随着收入的提高,人们很可能转而更关注环境质量,因此,两者之间很可能存在倒U型关系。[6]至少到2020年,中国经济仍将持续快速增长,能源消费以及温室气体等的排放也将持续上升。[7]福建省同样面临着经济增速带来的二氧化碳排放增加的压力。

5.能源结构亟待调整

能源结构指能源总生产量或总消费量中各类一次能源、二次能源的构成及其比例关系。由表3可知,福建省近8年来能源消费总量急剧增加,但能源消费结构变化不大,历年来以煤炭为主、石油为辅的化石能源消费量占总能源消费量比例接近90%,而低碳及零碳的天然气、水电及风电所占比例有所提升但增幅较小,尤其是太阳能光伏发电及风力发电利用极少。由于燃烧煤所产生的二氧化碳排放较其他燃料要高得多,福建省这种以煤为主要能源结构的消费模式,呈现出明显的“高碳”经济特征,给福建省低碳发展带来了严重的二氧化碳减排压力。[8]优化能源结构,提高低碳、零碳能源比例及能源利用率以减少碳排放量,对于福建省来说将面临极大的挑战。

表3 福建省2004~2011年能源消费构成

6.产业结构有待升级

从福建省的产业结构来看,2011年福建省三次产业所占比重分别为9.2%、51.6%、39.2%,历年第二产业占生产总值的比重始终在50%左右,相较同时期所处长三角的上海市,高出近9个百分点。数据表明,福建省的经济发展主要还是依靠第二产业尤其是工业来推动,工业作为高能耗产业,相较第三产业而言,对能源和资源的消耗量更大,对环境所造成的影响也更为严重。可见,福建省第二产业占主体地位的产业结构给低碳经济的发展带来较大挑战,升级产业结构将极大推动低碳经济发展。

(三)低碳经济与公共财政

外部性理论是通过经济政策引导低碳经济的重要理论之一。外部性的存在破坏了市场对经济的调节作用,导致市场失灵。[9]同时,公共产品理论也是引导低碳经济发展的重要理论。

由本文之初对低碳经济实质的解读可知,在由高碳经济向低能耗、低污染、低排放的经济发展方式转变,即低碳发展的过程中,存在着外部性与公共产品性质,单靠市场的力量是不能达到资源的有效配置的,在市场失灵的情况下,就需要政府的力量介入。

公共财政则是政府在“市场失灵”领域的那股力量,它着眼于满足社会公共需要,为社会提供公共产品,弥补“市场失灵”。由于低碳经济的发展中存在市场失灵,因此,需要公共财政的介入,充分发挥财税政策在发展低碳经济过程中的保障、调节及引导作用。这也是笔者选择从公共财政视角来探析海西经济区低碳发展的原因。

二、福建省低碳发展的公共财政支持分析

(一)低碳发展的公共财政支持现状分析

本文在这里将福建省发展低碳经济的公共财政支持定义为政府的低碳财政支出,其内涵就是公共财政对低碳领域内相关的财政支出,具体体现为:第一,支持节能减排,包括设置节能减排专项资金、实施节能技术改造财政奖励政策、加强节能减排技术创新,通过推进交通节能和建筑节能,发展低碳城市。第二,调整产业结构,加大产业转型升级的财政支持力度,运用财政奖励、补助和差别电价政策,激励落后产能淘汰。第三,加大环境整治,包括流域水环境保护和生态公益林保护,通过贷款贴息支持方式,推进污染物减排新技术新工艺,整合专项财政资金,推进乡镇村污染治理。第四,建立政府优先采购节能产品制度,同时严格执行国家优先或强制采购节能、环保标志产品的政策。第五,积极开发包括生物柴油、农村沼气和城市垃圾发电等可再生能源,推进风电项目与LNG(Liquefied Natural Gas液化天然气)产业建设,促进清洁能源发展。[10]

总的来看,低碳财政支出主要有以下三部分构成:第一,一般预算内包括2006年之前的企业挖潜改造资金、农业支出、林业支出、水利和气象支出,2006年开始有了环境保护科目(2011年正式更名为节能环保科目)以及农林水事务支出;第二,基金预算内包括散装水泥专项基金、墙体材料专项基金、能源建设专项基金(2006年后更名为煤炭可持续发展基金支出)、林业基金、育林基金、地方水利建设基金、中央水利建设基金(2007年纳入预算科目)、森林植被恢复费、水资源补偿费;第三,预算外资金中的环境保护(2011年后更名为节能环保)与农林水事务支出。

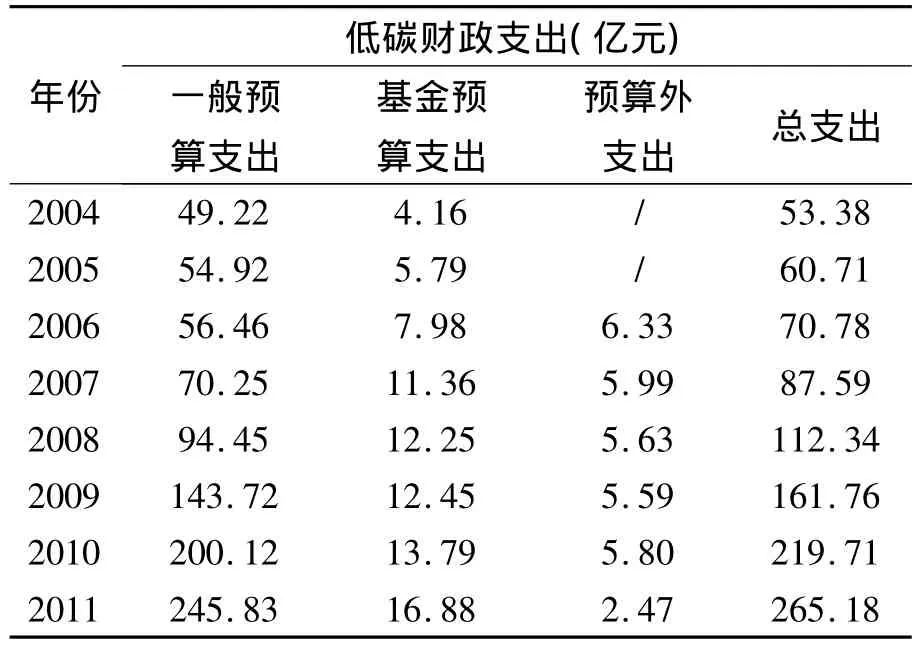

表4 福建省2004~2011年低碳财政支出构成

由表4可知,福建省的低碳财政总支出已由2004年的53.38亿元上升到2011年的265.18亿元,增加了396.8%。其中一般预算支出由2004年的49.22亿元上升到2011年的245.83亿元,基金预算由2004年的4.16亿元上升到2011年的16.88亿元,而预算外支出是逐年下降的,由2006年的6.33亿元下降到2011年的2.47亿元。相较表1可知,福建省的二氧化碳排放量也经历了一个快速上升的过程,由2004年的1.11亿吨上升到2011年的2.62亿吨,增加了136%。具体趋势如图1所示:

图1 福建省2004~2011年低碳财政支出与二氧化碳排放量变动趋势图

2004年开始,伴随着福建省工业化逐渐成熟,能源消耗急剧增长,这必然产生大量的二氧化碳排放,图1所示的二氧化碳排放量变化趋势与福建省经济发展阶段相适应。这一阶段福建省低碳财政支出呈现明显增幅,这与福建省经济、能源、环境发展协调性在2004年以后呈现稳步上升趋势相关联。随着福建省经济发展进入快轨道,经济增长伴随着的环境问题频繁出现,经济增长、环境保护和能源消费之间的矛盾开始凸现,政府开始重视低碳领域的财政投入,但其投入所占GDP的比例和投入量的增幅仍然较小,需进一步加大投入力度。

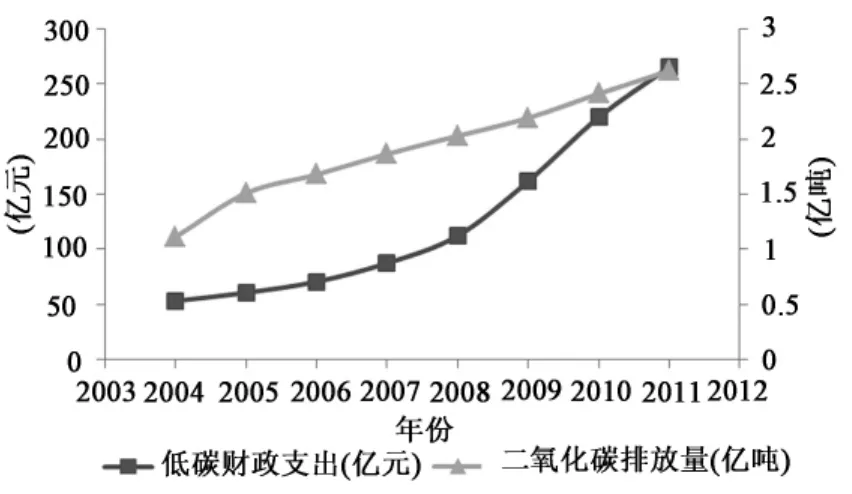

图2 福建省2004~2011年低碳财政支出与二氧化碳排放量散点图

图2中横轴表示政府的低碳财政支出、纵轴表示二氧化碳排放量。如图2所示,2004~2011年福建省政府低碳财政支出与二氧化碳排放量之间基本呈现线性变化趋势,出现一直的增长趋势。从线性相关的变化来看,低碳财政支出对二氧化碳排放量的变化产生了一定程度的影响:在二氧化碳排放量和政府低碳财政支出都相对较小的阶段,呈现的直线线性关系斜率较大;随着二氧化碳排放量的持续增加,政府低碳财政支出也不断增加,当政府低碳财政支出大于100亿元,这个阶段直线线性斜率逐渐变小,说明政府低碳财政支出对减缓二氧化碳排放量的增长起到了较为明显的作用。

(二)多因素综合作用的低碳财政支出影响分析

结合前文关于福建省低碳发展影响因素的分析,已有的研究表明,构成国民经济结构的各要素,如人口(包括人口总量、结构)、GDP、能源消耗、产业和区域差异、技术进步等的状况直接影响低碳经济的发展,而政府低碳财政支出能够直接作用于这些要素,从而促进整体经济结构的协调低碳化发展,转变经济增长方式,走可持续的低碳化发展道路。

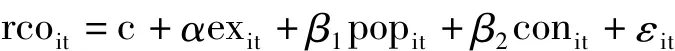

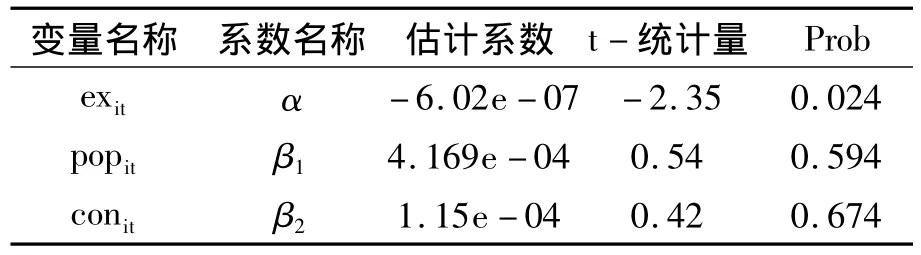

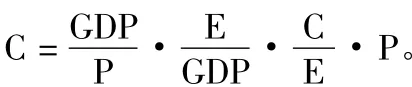

由于对低碳经济发展造成影响的因素是多方面的,本部分研究依然选取二氧化碳排放量这一影响低碳经济最关键、最可量化的因素作为衡量低碳经济发展的定量研究指标。总的来看,本研究主要探讨低碳财政支出这一因素对碳排放量的影响,同时考虑GDP、城镇人口、产业结构、居民消费等经济发展内生变量对碳排放量的影响。[11]由于相较于低碳财政支出,二氧化碳排放量总值相对较小,我们将二氧化碳排放量的增长率(rco)设定为模型的被解释变量,相应的选择低碳财政支出(ex)、城镇人口(pop)以及居民消费(con)作为解释变量。[12]最终面板数据模型设定如下:

其中:方程左边rcoit表示二氧化碳排放量的增长率。方程右边exit、popit和conit分别表示低碳财政支出、城镇人口和居民消费支出。α度量了低碳财政支出对二氧化碳排放量增长率的影响,β1度量了城镇人口对二氧化碳排放量增长率的影响,β2度量了居民消费支出对二氧化碳排放量增长率的影响。C为常数项,εit是扰动项。

运用GMM估计模型,得到上述面板数据模型的参数以及对应的t值,根据参数估计量的t检验具有稳健性。具体估计结果如表5所示:

表5 GMM估计的面板数据模型结果

从表5中可以看出,α表征的是政府低碳财政支出对二氧化碳排放量增长率的影响。由α=-6.02e-07可以得知,政府低碳财政支出每增加一个百分点,对二氧化碳排放量增长率的抑制作用为6.02e-07个百分点,即将降低6.02e-07个百分点的二氧化碳排放量增长率,也就是说减缓二氧化碳排放量的增长。通过分析β1,即表征城镇人口对二氧化碳排放量增长率的影响程度来看,城镇人口每增加一个百分点,二氧化碳排放量增长率随之增加4.169e-04个百分点。而对于β2而言,即表征居民消费倾向的居民消费支出对二氧化碳排放量增长率的影响,居民消费每增长一个百分点,二氧化碳排放量增长率会增加1.15e-04个百分点。总的来看城镇人口的增加对二氧化碳排放量增长率增加的影响最大。最后通过系数的对比,在综合效应影响下,政府的低碳财政支出还是发挥了一定的作用。

(三)低碳发展的公共财政支持存在不足

福建省对发展低碳经济的公共财政支持,即政府的低碳财政支出,在促进经济发展方式的转变和产业结构的调整、推进节能减排和能源利用效率的提高、促进可再生能源发展、优化能源结构等方面取得了积极成效。但是,从发展低碳经济的目标要求来看,当前公共财政支持仍然存在着一些不足。

1.公共财政支持投入力度尚待加强

政府的公共投入是促进低碳经济发展的有效手段。但是福建省支持低碳经济发展的财政资金投入略显不足,以2011年为例,用于节能环保的公共资金仅占政府年度支出的1.73%,加上企业投资、民间投资以及其他资金,该项公共投入的资金仍然有限。结合福建省未来的需求以及发展低碳经济的要求来看,要实现到2015年,福建省单位地区生产总值二氧化碳排放比2010年下降17.5%,用于节能环保等领域的公共投入还需要进一步加大。

2.公共财政支持手段单一

从财政支出来看,除去预算内财政用于节能环保的专项资金对低碳领域相关项目的支持外,缺少其他政策手段予以支持。由于我国当前仍未设立环境税,现行税制对发展低碳经济的直接作用较为有限。省级税中考虑环境保护因素而采取的税收优惠措施,基本上是限于减税和免税,并没有充分利用加速折旧等间接税收优惠方式,影响了税收优惠措施的实施效果。

3.管理与绩效有待提高

公共财政资金投入效率不高,用于节能减排及环境整治的相关资金存在挪用浪费现象。部分节能减排治理设施无法正常运作,未能够有效发挥其应有治理效果,直接影响了资金的使用效率。另外,由于地方政府单纯以GDP的增长为目标,缺乏硬性低碳考核的约束,低碳财政政策在具体实施中难以落实,从而影响了相关政策执行效果。

三、政策建议

就目前来看,福建省公共财政在海西经济区低碳发展的过程中起到了良好的促进作用,但相对于“低碳经济”的发展要求而言,福建省公共财政支持体系需要依照科学性、完整性和系统性的原则进一步完善[13],并从法律、行政、经济等多角度全方位、多层次综合采取措施加以引导,从而推进福建省科学、以人为本、全面协调可持续的“低碳”跨越发展。针对目前影响福建省低碳经济发展因素及支持低碳发展公共财政支持体系的客观分析,笔者提出以下几点政策建议。

(一)加大对发展低碳经济的公共投入

近年来,福建省低碳财政支出不断增加,但是占财政支出的比重仍然偏低。政府支出是低碳经济发展资金的根本保证,福建省应加大财政资金对低碳发展的支持力度,并对低碳财政资金使用进行优化。具体来看:首先是优化政府财政支出结构,建立低碳经济发展专项基金,整合建立稳定的节能投入渠道,对新能源产业和第三产业等低碳产业加大财政的公共投入,引导扶持企业节能项目的展开,并加快推进产业结构调整;其次是鼓励低碳技术创新,增加节能技术研发的政府预算投入,对从事低碳技术研究、开发、投资和建设的企业进行补贴,同时加大对新能源产品的补贴,促进可再生能源的开发与利用;最后是加大财政对具有公共效应的财政项目的补贴,包括对节能环保工程建设的补贴支持,推进大型公共建筑和现有居住建筑的节能改造,支持节能产品的推广和使用以及政府在公共交通领域推广和使用新能源汽车等。

(二)对现有税制进行调整与创新

目前税制中,与环境和能源有关的税种有八个:增值税、消费税、企业所得税、资源税、耕地占用税、城镇土地使用税、车船税和城市维护建设税,除去资源税与固定资产方向调节税涉及到环保问题,其他税种作用并不明显。作为省级以下的低碳财政支持,福建省如何对现有税制进行调整与创新就尤为重要了。具体思路如下:一是对于消费税,以及可以勉强归入环境税的资源税、车船使用税及城市建设维护税等进行调整,包括扩大征税范围、提高税率、改变计税依据等;二是考虑环境保护因素而采取税收优惠措施,不再限于减税和免税,要充分利用加速折旧和投资退税间接式税收优惠方式,以期调动各方发展低碳经济的积极性,保证税收优惠政策措施的实施效果。[14]

图3可以看出,白糖添加量对酸奶品质的影响极为明显。感官评分随白糖添加量的添加呈现先升后降的趋势,白糖添加量为7%时,感官评分最高;当糖添加量增至9%时,酸奶口感过甜;添加量为13%时,酸奶凝乳不均匀、稠厚感差、甜度无法适口。因此7%的糖添加量最为合适。

(三)完善低碳政府考核体系及低碳化财政政策的绩效评价

为了推动地方政府进一步树立正确的低碳发展理念,提高效能。近期,福建省可以参考已存在的考核制度,如浙江省制定的低碳经济标准和计量规范,虽然缺乏法律约束,但在一定程度上为发展低碳经济提供了有力保障。长远来看,福建省应借鉴西方发达国家的经验,因地制宜,对省级以下各部门发展低碳经济建立完善的考核制度、量化的目标和进度报告制度[15],并做出具体的成本收益预算方案。

随着更多财力向低碳领域倾斜,如何提高财政资金的使用效率就尤为重要。即对于财政政策,不能只重视财政资金投入带来的激励,更要重视由此产生的效果。福建省应将激励与约束结合起来,定期对财政政策工具的效果进行评价,以提高财政政策效应,确实推进低碳经济的发展。具体而言:首先要建立科学的绩效评估体系,明确各级政府和主管部门的绩效管理责任;其次建立并完善与低碳产业发展相关的评价指标和认证制度,通过财政监督制度全程监控低碳资金的使用过程,提升低碳财政资金的使用效益。

(四)优化绿色政府采购制度

政府采购具有较强的社会引导功能和间接激励功能,应该说,政府对节能产品和环境标志产品的优先采购在一定程度上推进了低碳经济的发展。就福建省绿色政府采购而言:首先要完善绿色采购的标准认证制度,在现行环境标志产品认证制度上,逐步建立科学化、精细化的认证产品采信机制和分级机制,科学选择政府强制采购的节能产品;其次是完善绿色采购的清单制度,依据环境标志,逐步扩大绿色采购清单范围,实行采购清单的动态调整机制,及时将符合采购标准的产品纳入清单,以便于各地市级政府的“绿色采购”。这种政府对各类节能与环保产品的采购,可以有效地促进节能产业的发展及推动公众对节能产品的消费,从而间接地支持低碳经济的发展。

(五)加大生态转移支付,完善生态补偿机制

针对目前低碳发展的要求,福建省需要进一步加大省级财政生态环保转移支付力度,同时完善已有的生态财力转移支付制度。根据环境与生态保护建设的需要,对各类生态功能区实行财政补助,通过“分类分档、激励奖补”的体制加大对非沿海欠发达地区和重要生态功能区(如南平、三明和龙岩等)的政策倾斜。继续完善生态环保财力转移支付分配方法。继续探索生态功能保护、环境(水、气)质量改善等两大类指标以外的指标,以及改进两大类指标内的二级指标,使指标反映能更加全面;科学合理地进行指标权重分配,使考核指标更加合理地反映生态环保水平。

注释:

[2]有关福建省二氧化碳排放量计算:考虑到本文研究的内容是对公共财政支出和低碳经济发展总体水平的估算,因而不对各类能源消费碳排放情况做具体测算,采用经过加权平均的能源消费总量转化系数计算福建省2004~2011年的二氧化碳排放总量,为结合我国国情,采用中国国家发改委能源研究所的推荐数据2.4567进行计算。

[3]2011年沿海九省市国内生产总值分别为:辽宁省22025.9亿元,河北省24228.2亿元,山东省45429.2亿元,江苏省48604亿元,上海市19195.7亿元,浙江省32000亿元,福建省17560亿元,广东省53000亿元,广西省11714.4亿元。

[5]庄贵阳、郑艳:《中国推行节能减排与地毯城市建设的宏观背景》,http://www.chinacity.org.cn/cstj/fzbg/50276.html。

[6]这一理论也被称为环境库兹涅兹曲线(Environmental Kuznets Curve,EKC)假说。有关环境库兹涅茨曲线的研究,可参考Grossman and Krueger(2005)、Maddison(2006)、黄莹等(2009)等文献。

[7]林伯强:《危机下的能源需求和能源价格走势以及对宏观经济的影响》,《金融研究》2010年第1期。

[8]张德勇:《促进低碳经济发展的财政政策》,《税务研究》2010年第6期。

[9]肖胜明:《引导低碳经济发展的机制研究》,《财政研究》2010年第5期。

[10]福建省财政科学研究所课题组:《福建发展低碳经济的财政政策研究》,《福建财会研究》2011年第3期。

[11]杜立民:《我国二氧化碳排放的影响因素:基于省级面板数据的研究》,《南方经济》2010年第11期。

[12]该部分数据来源是福建省9个地级市的数据,时间跨度为2005-2011年,共7年的平行面板数据。各地市的低碳财政支出来源于各地级市统计局公布的年度报表,城镇人口和居民消费支出来源于《福建统计年鉴》(2006-2012)。

[13]邓子基:《低碳经济与公共财政》,《当代财经》2010年第4期。

[14]邓子基、杨志宏:《低碳经济与税制改革》,《财政研究》2011年第8期。

[15]史达:《我国省级低碳经济的财政支持政策研究》,《财政研究》2011年第1期。

[责任编辑:黄艳林]

F062.6

A

1002-3321(2014)02-0057-07

2013-12-17

福建省社科规划重点项目“完善福建财政体系研究”(2012A005);福建省社科规划重点项目“完善省级财政转移支付制度研究”(2012A012)。

林阳衍,男,福建莆田人,厦门大学经济学院财政学专业博士研究生。