品管圈活动降低小儿动静脉置管非计划性拔管率的效果观察

2014-09-04张新

张新

品管圈活动降低小儿动静脉置管非计划性拔管率的效果观察

张新

目的 探讨品管圈(QCC)活动在降低小儿动静脉置管非计划性拔管发生率的效果观察。方法 成立品管圈活动小组, 选定“降低小儿动静脉置管非计划性拔管率”为活动主题, 对发生非计划性拔管的原因进行分析, 制定相应的整改措施并实施, 做好护理质量管理。 结果 开展品管圈活动后小儿动静脉置管的非计划性拔管率得到了明显降低, 达到预期效果。结论 品管圈活动在降低非计划性拔管率的效果显著, 有效提高了护理工作质量, 提高了护士对于护理管理工作的参与意识, 值得推广。

品管圈活动;非计划性拔管;小儿动静脉置管

非计划性拔管(unplanned endotracheal extubation, UEE)是指未经医护人员同意, 患者将插管自行拔出或人为因素(医护人员操作不当)而导致意外完全(半)脱出或出现并发症等原因造成的插管未按照计划留置而提前拔出。UEE为ICU中较为常见且严重的问题之一, UEE不但延长患者停留在ICU的时间和住院天数, 还增加了医疗费用, 发生UEE的患者有可能由于过早拔管而终止其所需要的治疗, 使病情恶化而产生严重的并发症甚至死亡, 且给医疗纠纷留下隐患[1]。品质管理圈(quality control circle, QCC)简称品管圈, 是在自愿的原则下, 由工作性质相同的人员组成, 由在生产或工作岗位上从事各种劳动的员工, 围绕单位的经营战略、方针目标和现场存在的问题, 以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的组织起来运用质量管理的理论和方法开展活动的小组[2]。近年来, 在南京医科大学附属南京儿童医院PICU临床护理工作中广泛应用品管圈活动, 明显降低小儿动静脉置管非计划性拔管率, 有效提高了护理质量。现将具体做法和体会介绍如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本科2012年12月~2013年6月期间, 动静脉置管共137例, 非计划性拔管27例, 发生率达19.7%。减少非计划性拔管的发生势在必行。

选取2013年7月~2014年1月期间, 本科有动静脉置管患儿147例, 其中动脉置管78例(股动脉置管77例, 足背动脉置管1例), 中心静脉置管69例(颈内静脉35例, 股静脉34例)。

1.2 方法

1.2.1 成立“品管圈”小组, 确立课题 本科QCC小组成员21名, 20名女性, 1名男性, 年龄20~45岁。其中ICU专科护士4名。职称:主管护师3名, 护师10名, 护士8名。文化程度:研究生1名, 本科11名, 大专9名。小组选举组长1名负责掌握计划落实情况, 设秘书1名对资料进行整理和校队, 督导员1名, 由护士长担任。小组成立后先确立“降低动静脉置管留置期间非计划性拔管发生率”的课题, 然后对QCC成员进行培训, 使其掌握QCC的活动原则、方法、所需资料、目标设定、因果分析、对策拟定、对策实施等。

1.2.2 调查现状 对2012年12月~2013年6月期间发生非计划性拔管事件的患儿的护理记录单和住院病历, 以及护理不良事件表等资料进行收集, 统计非计划性拔管情况。

1.2.3 设定目标及可行性分析 设定目标为:动静脉置管非计划性拔管发生率由19.7%降至8%。 可行性分析:通过对护理人员培训, 规范管理, 改进导管固定方法, 科学合理的利用人力资源可以降低动静脉导管非计划性拔管的发生率。

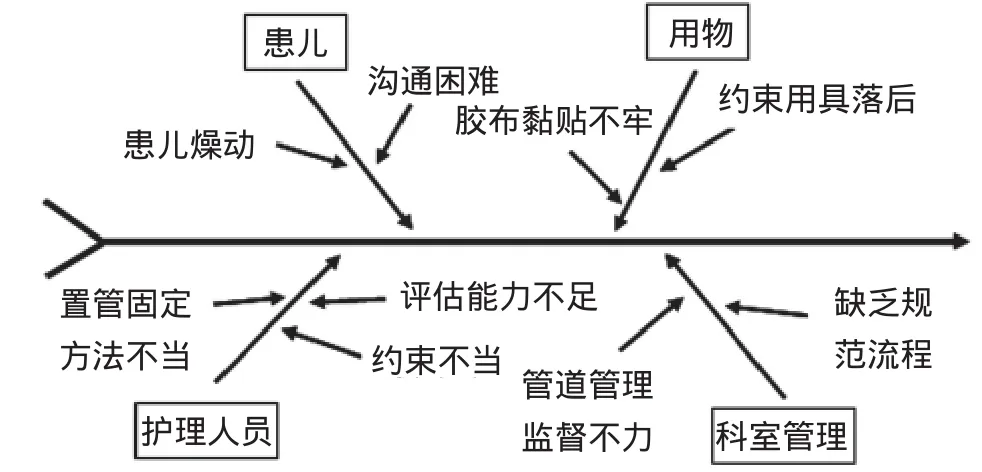

1.2.4 原因分析 QCC小组运用鱼骨图对动静脉置管非计划性拔管的原因进行分析:①科室管理因素;②医护人员因素:③患儿因素;④用物因素。见图1。

图1 非计划性拔管原因鱼骨图

1.2.5 制定对策与组织实施

1.2.5.1 正确妥善固定动静脉置管, 预防脱落 置管缝皮时应打双结固定, 以无菌敷料固定, 在进行各项操作时, 动作轻柔, 密切观察导管有无脱出、移位、扭曲, 发现贴膜松脱及时更换。规定置管期间应做好床边交接及必须记录导管留在皮肤外的长度[3]。若发现导管向外滑脱但仍然在血管内,应在严格消毒后方可送回血管内, 如导管脱出, 经X线确定不在血管内, 应立即给予拔管, 不可向内送入导管[1]。

1.2.5.2 合理使用镇静剂及适当有效约束 评估患儿意识状态, 对躁动不安、有拔管倾向的患儿选择合理有效的镇静,达到既不影响病情又能安静入睡的目的。根据患儿年龄、病情选择合适的约束, 使用约束器具过程中观察肢端皮肤温度、颜色、肢体活动度。

1.2.5.3 加强护理人员培训 对科室护理人员进行正确约束患儿、良好固定导管的培训, 使其掌握评估患儿意识状态、病情变化, 根据皮肤状态, 导管置管位置等因素进行适当固定, 并定期质量考核。

1.2.5.4 加强ICU护理质量管理 合理配置护理人员, 安排专科经验丰富的护理人员对新进护士进行一对一培训, 定期进行专科培训和业务学习。规范动静脉置管护理流程, 对已发生的非计划性拔管进行原因分析, 完善不良事件报告流程, 鼓励主动上报非计划性拔管, 并分析、讨论, 制定整改措施。

1.3 统计学方法 采用SPSS17.0统计软件包进行统计学分析, QCC活动前后动静脉置管非计划性拔管发生率比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

对QCC活动前后静脉置管非计划性拔管发生率进行比较, 具体结果见表1。

表1 QCC活动前后动静脉置管非计划性拔管发生率的比较(n, %)

由表1可见, 开展QCC活动后, 患儿非计划性拔管率显著降低, χ2=11.82, P<0.05, 差异具有统计学意义。

3 讨论

QCC活动发现置管非计划性拔管与科室管理因素, 医护人员、患儿及用物等因素有关。开展QCC活动后, 大大调动了护理人员的工作热情, 提高了工作责任心, 增加了参与意识和工作积极性。护理人员在工作中能主动发现问题, 提升整改措施, 减少安全隐患。非计划性拔管率由19.7%降至6.1%, 效果显著, 值得推广。

[1] 潘燕.品管圈活动在降低ICU中心静脉置管患者非计划性拔管中的应用.护理实践与研究, 2013, 10(15):11-14.

[2] 邢文英.QC小组基础教程.北京:中国社会出版社, 2004:4.

[3] 应秋平.中心静脉置管意外滑脱的原因分析及护理对策.浙江医学教育, 2011, 10(3):32-34.

2014-03-14]

210008 南京医科大学附属南京儿童医院PICU