亚低温治疗在心肺脑复苏中的临床应用效果及护理

2014-09-04陈红刘淑梅丁丽萍

陈红 刘淑梅 丁丽萍

亚低温治疗在心肺脑复苏中的临床应用效果及护理

陈红 刘淑梅 丁丽萍

目的 探讨亚低温治疗心肺脑复苏患者的临床应用效果及护理。方法 80例心肺复苏后患者按随机方法分为常规组40例和亚低温组40例, 常规组为头部戴冰帽局部降温, 亚低温组采用全身亚低温及头部戴冰帽降温治疗。电话随访3个月观察两组的治疗效果及并发症发生率。结果 亚低温组治愈率显著高于常规组(P<0.01);亚低温组的致残率显著低于常规组, 差异均具有统计学意义(P<0.05);两组并发症发生率比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。结论 对心肺复苏患者实行亚低温治疗是一种安全有效、切实可行的方法, 配合在亚低温治疗期间给予精心护理, 对提高患者生存质量具有重要意义。

亚低温治疗;心肺复苏;应用效果;护理

发达国家每年每1500人中大约就有1例发生院外心脏骤停, 这就意味着在欧洲每年大约有375000人发生心脏骤停。最近的1次meta分析指出其生存率在6.7%~8.4%, 而脑功能完全恢复的只有1.4%[1]。缺氧引起的脑损害是死亡率高的重要原因。目前普遍认为, 对心脏骤停后复苏成功的昏迷患者进行3~5 d的亚低温治疗(32~34℃)可以改善预后[2]。本文将探讨心肺复苏后应用亚低温治疗的临床疗效及护理, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择本院急诊科2011年10月~2013年6月收治心肺复苏成功的患者80例, 其中男56例, 女24例,年龄37~70岁, 平均年龄(51±6)岁。随机分为常规组与亚低温组, 每组40例。两组患者年龄、性别、既往史以及病情的严重程度, 经分析差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。排除标准:①年龄>70岁或<17岁;②失血性休克患者;③患有严重心肺疾病患者;④全身衰竭患者。

1.2 方法 常规组予降颅压、营养脑细胞、控制感染, 维持水、电解质平衡及头部戴冰帽局部降温等治疗。亚低温组除上述常规治疗外, 自主循环恢复后1 h内立即实施全身亚低温及头部戴冰帽降温治疗。实施方法:给予患者使用冬眠合剂(氯丙嗪100 mg+异丙嗪100 mg+哌替啶50 mg+0.9%氯化钠溶液加至50 ml), 用微量注射泵以5 ml/h的速度从静脉泵入, 患者进入冬眠状态, 对外界的刺激反应减弱、瞳孔对光反射迟钝、呼吸频率减慢、深反射减弱或消失后, 用降温毯对患者实施物理降温, 水温调节在4~10℃, 头部放置冰帽或冰袋, 以1~3 h降低肛温1℃为宜, 将肛温控制在32~34℃。冬眠合剂的泵入速度以1~2 ml/h持续静脉维持。降温速度0.5~1.0 ℃/h, 在32~34 ℃维持3 d, 3 d后采取自然复温方式复温, 直至恢复正常体温。

1.3 护理

1.3.1 体温监测 亚低温治疗的重点, 应严密监测体温的变化并做好记录, 尽量在治疗开始2~4 h将体温降到目标温度32℃左右。通过应用亚低温、快速降温并精确维持浅低温状态, 维持温度不低于32℃, 心肌抑制、心律失常、凝血改变、增加感染几率等副作用都可避免[3]。严密监测脑温,研究发现, 肛温和脑温差异为0.5℃左右, 两者间有较好的相关性[4], 可将肛温作为脑温监测的可靠指标。

1.3.2 循环系统 进行亚低温治疗的患者, 需严密观察循环系统功能, 其中主要有脉搏、血压、肢端循环及面色等。亚低温治疗可引起血压下降、心率减慢, 严重者可出现心律失常、心房颤动、心室颤动。应使患者的平均动脉压≥80 mm Hg (1 mm Hg=0.133 kPa), 以保证大脑的血液灌注[5]。由于冬眠合剂的抗肾上腺能作用, 若亚低温治疗有效, 患者应表现为微循环改善, 如面色红润、肢端温暖、脉搏整齐有力、心率偏慢、血压正常。如果患者出现面色苍白、肢端发绀、心律不齐、血压下降, 说明微循环障碍, 由于冬眠过深引起体温太低导致, 应立即停用冬眠药物并给予保暖, 及时纠正水、电解质及酸碱平衡失调, 必要时使用血管活性药物改善微循环。

1.3.3 呼吸监测及气道的管理 由于冬眠合剂的影响, 使中枢神经系统处于抑制状态, 呼吸频率相对较慢, 但节律整齐。若患者出现呼吸频率太慢或快慢不等甚至出现点头样呼吸, 应考虑患者出现呼吸中枢过度抑制, 应立即停用冬眠合剂, 必要时给予呼吸兴奋剂静脉滴注或者使用呼吸机辅助呼吸。亚低温治疗使患者长期处于镇静状态, 卧床时间较长,应加强呼吸道护理, 保持呼吸道通畅, 预防肺部感染。若应用呼吸机, 应注意预防呼吸机相关性肺炎的发生。

1.3.4 神经系统 心肺复苏后最常见的脑损害是脑水肿,主要表现在意识状态变化和抽搐。要密切观察患者的意识及瞳孔变化以及是否有抽搐发生, 观察抽搐是局限性或全身性,以及发作的频率和时间, 利于早发现并且早防止脑损伤的过程。有实验表明, 温度每降1℃, 脑血流量平均减少6.7℃,脑氧代谢率可降低5.5℃, 从而增加脑对缺氧的耐受性, 达到脑保护作用[6]。所以要禁忌温度忽高忽低, 以免加重脑损害。

1.3.5 电解质及体液平衡监测 严密观察患者尿液的颜色、性状和量, 定时监测血生化参数, 防止电解质紊乱, 维持水电解质平衡。

1.3.6 基础护理 亚低温治疗的患者对外界的刺激反应差,体质虚弱, 容易出现各种并发症, 因此应做好患者皮肤、口腔、泌尿道等护理尤为重要。长期使用降温毯可导致局部皮肤温度降低, 血液循环差, 容易造成皮肤压疮、冻疮等并发症,对患者要加强翻身及皮肤护理, 必要时使用气垫床;同时防止泌尿系统感染及压疮等的发生。

1.4 治疗结果评估 电话随访患者3个月, 根据格拉斯哥预后评分(GOS)标准进行预后评估, 分为:良好:恢复正常生活, 可有轻度功能缺损;中残:生活自理, 恢复部分工作能力;重残:清醒, 但需他人帮助照顾生活;植物生存:对外界环境没有意义的反应;死亡。记录两组的GOS分值, 将良好和中残患者作为治愈者, 重残和植物生存患者作为残废者。比较两组的治愈率、致残率和病死率。

1.5 统计学方法 数据采用SPSS17.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

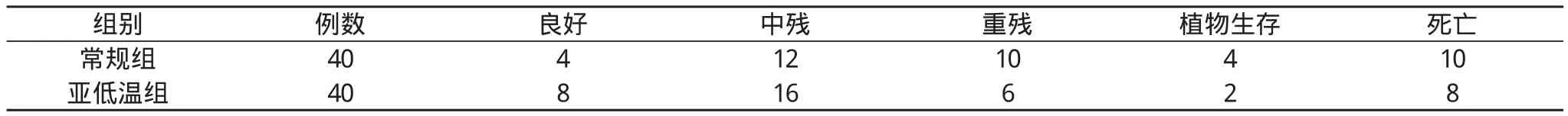

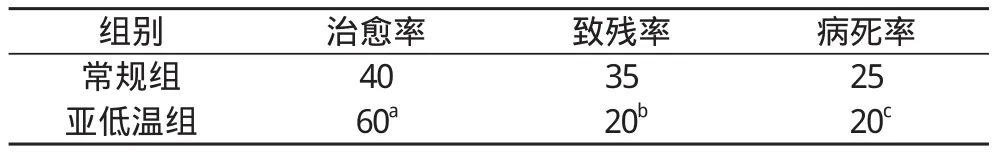

2.1 治疗结果比较 常规组治愈率显著低于亚低温组(P<0.01), 致残率显著高于亚低温治疗组(P<0.05), 两组病死率相近, 差异无统计学意义( P>0.05)。亚低温组的临床疗效优于常规组, 两组患者预后比较, 见表1, 表2。

表1 两组患者预后比较(n)

表2 两组患者预后比较(%)

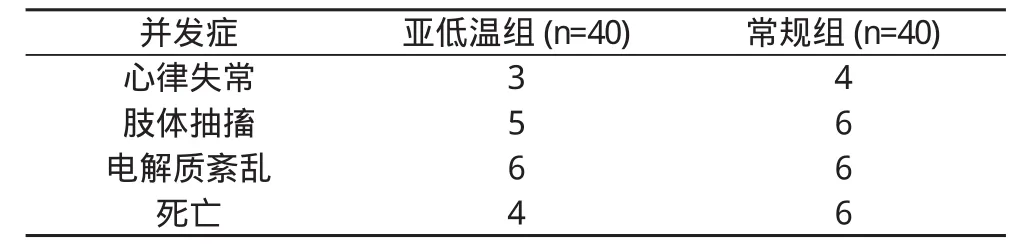

2.2 两组并发症发生情况比较 在治疗过程中, 亚低温组并发症发生率45%;常规组并发症发生率55%。两组并发症发生率比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组并发症发生比较

3 讨论

心肺复苏后亚低温治疗是一种简单、安全的辅助治疗方法。2010年1月在美国达拉斯举行的心肺复苏推荐会上再一次强调了亚低温治疗在心肺复苏术后继发缺血缺氧性脑病的重要性, 目前亚低温已经被国际心肺复苏委员会推荐用于心肺复苏后患者[7]。对于有亚低温治疗指征的患者, 应该尽早、尽快实施亚低温治疗, 使患者进入冬眠状态, 这样可以有效降低机体各重要脏器结构、功能上的损害, 同时配合正确科学的护理是亚低温治疗的关键, 可以明显降低致残率和死亡率, 减轻患者神经功能的缺损, 提高患者的抢救成功率及预后水平, 提高患者日常生活能力, 改善患者生活质量。

[1] Sasson C, Rogers MA, Dahl J.Predictors of survival from out-ofhospital cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis.Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 2010, 3(1):63-81.

[2] Holzer M.Targeted temperature management for comatose survivors of cardiac arrest.N EngI J Med, 2010, 363(13):1256-1264.

[3] 李春盛, 顾伟.心肺脑复苏治疗的新进展.中华急诊医学杂志, 2006, 15(12):1061-1062.

[4] 姚梅琪, 金静芬.静脉滴注低温液体的临床研究.中华护理杂志, 2001, 36(12):893.

[5] Mary PS.Therapeutic hypothermia for cardiac arrest.Survivorsournal of Emergency Nursing, 2008, 34(4):322.

[6] 张凤花.亚低温治疗重型颅脑损伤的护理.中国误诊学杂志, 2005, 7(8):1538.

[7] Travers AH, Rea TD, Bobrow BJ.2010 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care.Circulation, 2010, 122, 18(Suppl 3): 640-946.

2014-06-09]

100029 首都医科大学附属北京安贞医院急诊科(陈红 刘淑梅);危重症中心监护室(丁丽萍)

刘淑梅