成都市主城区滨江慢行空间现状问题及策略研究

2014-09-03朱胜菊范玉洁李菁琳

冉 鑫,朱胜菊,范玉洁,李菁琳

(西南民族大学城市规划与建筑学院,四川成都610041)

随着经济的发展与人们生活品质的提高,近来年,慢行出行作为一种低碳环保的出行方式在国外备受推崇,成为一种国际上新的出行趋势,相关理论研究与实践均发展得较为充分。我国也已经开始慢行交通相关方面的研究与实践,但主要在宏观层面上,缺少微观层面的研究,部分实际建设项目现状不尽如人意。

1 国内外相关研究与实践

慢行交通是一种非机动化交通,以人力为空间移动的动力,主要通过步行、自行车等与公交系统紧密结合来完成出行。慢行空间则是用来承载慢行交通的一种特殊空间形态,以整合慢行交通周边自然、人文等资源为主要形式,不仅用于交通通行,还可以用于人们休闲游憩。

1.1 国外慢行空间的情况

国外慢行空间的建设,主要是在政府倡导下以自行车系统为重点的慢行体系建设,可分为两种类型:一是出行与游憩共存的市区自行车专用道路网,二是借助自然资源,在郊区建设单独的绿道系统。

(1)第一种类型的主要特点是:①出行与游憩两种功能并存;②选址于市区范围内;③主要目的为减少机动车出行;④主要关注人的尺度。丹麦和英国的慢行系统建设都是第一种类型的典范。丹麦首府哥本哈根多年以来,一直坚持鼓励自行车出行的传统,控制机动车出行。而英国则是在市区内大规模建设优质的自行车道,同时实施鼓励自行车出行的政策。

(2)第二种类型与第一种类型相比,主要的区别体现在:①以运动、健身为核心的游憩性出行为主要功能;②选址一般位于城市外围的郊区;③主要关注与沿途的自然风光、人文景观相结合。这种类型的慢行系统建设最为成功的例子是美国,修建郊野绿道,在全国范围内建立起了一个便捷的自行车游憩系统。

1.2 国内慢行空间的情况

与国外慢行空间的建设相比,国内目前主要是在城市专项规划引导下,建设自行车与步行同步的慢行体系。大体上可分为四种类型:一是传统的非机动车道规划,在机动车道旁边单纯设置一条非机动车道;二是基于原有路网,整合形成慢行资源;三是建设自行车租赁系统与游憩性慢行空间;四是借鉴国外案例,建设郊野绿道。

从国内实践来看,20世纪90年代以前,我国的城市慢行建设停留在第一种类型。进入新千年以来,几个发展走在前沿的城市开始城市慢行空间的建设,出现第二、第三、第四种类型。上海市与北京市都是第二种类型的代表,杭州市是第三种类型的成功例子,而广东省的珠三角绿道则属于第四种类型。

综合以上各项特点来看,国外的慢行空间建设具有重要地位,空间内的环境品质较高,兼顾出行与游憩的需求,整合了较多的城市公共资源,空间的利用率较高。国内目前对慢行空间还处于起步阶段,大多为附属于道路两侧的非机动车道,对其内涵的理解仍然比较单一、片面。

成都作为一座以“慢生活”闻名的城市,近年来慢行空间的建设也有所起步。为探讨现状问题与改进策略,本文以成都为例选取了不同类型路段进行研究。

2 研究范围与类型

2.1 路段选取

为了研究出行与游憩需求,需要在主城区选择适宜的路段。滨江路沿线慢行空间已建成,空间相对丰富多变,符合本次研究的目标。其次,该路段建设相对较为完善,周边土地用地性质多样,调查研究可操作性也较强。

因此经过筛选,本次调研具体选取了以下路段:星辉路、天仙桥滨河路、浣花溪滨河路、滨江中路、滨江东路、顺江路、东安南路和大安东路。

2.2 类型

从空间上看,滨江路沿线慢行空间主要构成要素有:慢行道、慢行基础设施、开敞空间、景观绿化等。从使用人群的出行需求来看,可大致分为通行性人流与游憩性人流。

其中,按快慢交通的关系和空间构成要素可将研究范围内的道路分为不同的断面:

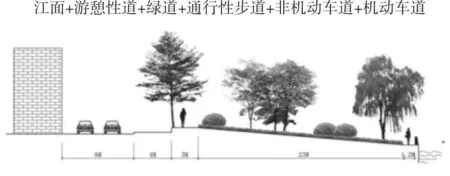

(1)快慢分行的类型:①江面+通行性步道+非机动车道+机动车道;②江面+游憩性步道+非机动车道+机动车道;③江面+游憩性步道+公共建筑+非机动车道+机动车道;④江面+游憩性步道+通行性步道+非机动车道+机动车道;⑤江面+游憩性步道+绿化+非机动车道+机动车道;⑥江面+游憩性步道+游憩型绿化+通行性步道+非机动车道+机动车道。

(2)快慢混行的类型:①江面+游憩性步道+机非混行道;②江面+游憩性步道+绿化+机动车道。

3 滨江慢行空间现状问题

3.1 机动车交通与慢行的矛盾

对于不同等级的机动车道,使用者有不一样的行为特征,从而在机动交通与慢行交通之间形成不同程度的矛盾,因此按机动车等级高低分为两种情况进行研究。

3.1.1 类型一:机动车道路等级较高道路

3.1.1.1 人的行为特点分析

通过对成都滨江慢行空间的调研总结分析,在机动车道等级较高的路段中,交通空间整体性质以通过性为主,通行速度均较高:机动车道上车流车速较高;慢行空间中通过性慢行人流较多。这对游憩性的需求造成了干扰,使得慢行空间中驻足停留的人较少(图1),降低了其中设置的休闲游憩设施的使用率。

3.1.1.2 矛盾分析

(1)慢行空间使用率低。该种路段慢行空间内行人游憩性较低,游憩性慢行空间利用率较低,造成空间闲置浪费,因而虽然慢行空间设置齐全(图2),但利用率低,停驻率低。

(2)隔离方式不当导致相互干扰。快速的机动车交通会对慢行人流形成较大威胁,如果隔离方式过于简单,会导致机动车流与非机动车流相互占道情况,影响机动车通行性,同时使慢行人流受到威胁。

图1 滨江路慢行空间

图2 类型一断面示意

例如,机动车道与非机动车道之间不设隔离或只在地面上划线示意,让机动车有机会占用非机动车道产生机非混行,或是使非机动车驶上人行道,给行人安全造成威胁。

(3)道路断面比例不当导致交通混乱。部分路段由于慢行空间比例较大,机动车交通空间较易交通量饱和而占用非机动车交通空间,形成严重安全隐患。

3.1.2 类型二:机动车道路等级较低道路

3.1.2.1 人的行为特点分析

通过对成都滨江慢行空间的调研总结分析,对于机动车道路等级较低的道路,游憩性较强,以慢行人流为主,机动车较少;停驻的游憩性人群相对较多。

3.1.2.2 矛盾分析

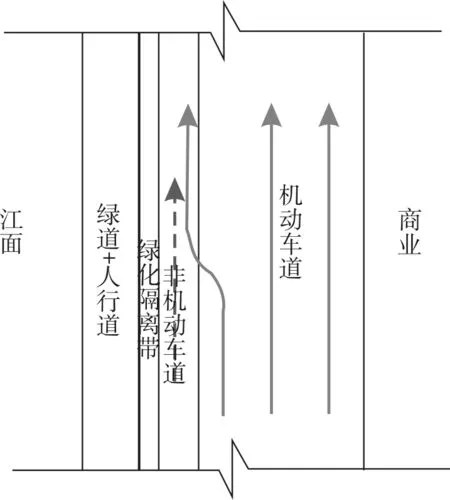

空间比例不当造成交通混乱。部分低等级道路空间较窄小,在使用过程中出现非机动车道被机动车占用机非混行,造成交通混乱(图3)。

图3 机非混行示意

3.2 慢行空间内部组织的矛盾

3.2.1 人的行为特点分析

通过性慢行人流相对目的性较强,通过性高,因而速度相对较大,大多采用电动车出行,有一定危险性,对别的慢行活动存在较强干扰,倾向于选择最短的直线路径行动。

游憩性慢行人流活动速度较低,通常以步行为主,也有骑行游憩。相对而言,活动类型较为丰富,在停留点的活动时间较长,倾向于选择较为曲折、富于景观与公共活动空间的路径。由于包含小孩、老年人与年轻人等各个年龄段,因而安全防备性较低,容易受其他车辆影响。

3.2.2 矛盾分析

(1)安全性矛盾。在部分通行性较高的路段,通行性慢行空间会出现过饱和状态,在一些高峰时段非机动车会占用游憩空间,形成混行状况,造成极大冲突。

一些游憩性较强的路段,如若游憩空间不足,游憩人群会散布到通行性交通空间,与利用同一空间的车辆形成矛盾。同时周边商业会利用慢行空间,增加了驻足停歇的人群,强化了空间游憩性,进一步挤占通过性人流的空间,最终变成混行状态,产生安全隐患。

(2)便利性矛盾。部分慢行空间由于空间大小受限,因而将游憩性与通行性混行,但由于各自空间需求不同,游憩性空间地形多做高差,丰富空间形式(图4)。这增大了通行性非机动车利用此空间时的难度,导致非机动车选择在机动车道旁行驶,进而产生机非混行,造成安全问题。

3.3 现状问题总结

(1)不同等级的机动车交通对其相邻的非机动车行为会产生不同程度的影响。

以研究范围为例,机动车会对慢行空间中的其它活动类型造成较大影响,因此不应将机动车道与周边非机动车道、人行道等分开设计,而是应作为整体进行协调。

(2)既重视机动交通又重点打造绿道,定位模糊,使得快慢相互干扰。

从调研现状来看,滨江路机动车流量大,是较为重要的机动交通通道。同时,机动车道与江面之间又设置了种类丰富的慢行空间,是成都市重点打造的都市绿道之一,但为市民服务的商业却普遍分布于远离绿道的一侧,客观上可能造成人流与车流的穿插。这两种功能相互干扰,既降低了机动车通过的速度,又损害了非机动车的安全性,给绿道游憩功能带来负面影响。

图4 几种不同性质的慢行空间

(3)慢行空间内部的通行性与游憩性交通方式也存在一定程度的相互干扰。

若通行性与游憩性需求处于同一空间,那么步行游客人数增加可能影响通行便利性,而以通过为主的自行车和电动车也影响了游客驻足游憩开展活动的机会。因此,在风景优美、游憩资源较丰富的路线上应尽量将两种需求分离,以游憩为主,而在道路资源紧张、资源一般的地方应以通过性为主,将游憩需求导向那些资源丰富的路线。

(4)慢行空间功能单一,对游客需求考虑较少。

当前游憩空间中仅有观赏性的绿化,空间形式单一,设施缺乏,难以满足多样化的游憩性需求。非机动车道为通过性的自行车、电动车提供了较为便利的条件,但绿道中的自行车道连续性尚待加强。

4 慢行空间设计策略及推荐模式

4.1 设计策略

当前主要矛盾是道路定位模糊,快慢交通方式间相互影响较大,以及通勤为主的非机动车及休闲游憩为主的人行与骑行之间的矛盾。

为了更好地解决以上矛盾,实现“快的更快,慢的更慢,减少干扰,提升各自品质”这一目标,首先应明确道路定位,避免将一条道路同时作为快速路和游憩路径,然后在此前提下充分利用现有资源,根据各自需求进行整合。故提出以下设计策略。

4.1.1 慢行空间分级管理

慢行空间应分等级,其等级应随相邻机动车道等级升高而降低。

(1)不宜在快速机动交通两侧大力发展慢行空间,宜设置通过性为主的非机动车道和人行道。这种情况下应以机动交通优先。

(2)宜在城市生活性道路两侧或居住区较密集的城市区域设置较高等级、以通过性为主的慢行空间,以此方便市民日常生活,解决公共交通最后1 km的问题。

(3)宜在自然与人文资源丰富、有特色的地区,优先设置较高等级、游憩性为主的慢行系统,由其是在自然资源、人文资源丰富的线性城市空间两侧(如河流、遗产分布带)。宜设置相对隔离的通过性非机动车道。

(4)慢行优先地区应提升慢行等级,降低机动车流量,避免高等级慢行道与高等级机动车通道并行。

4.1.2 高等级慢行空间管理

高等级慢行空间内部应将游憩性与通过性需求分行。

在确定了慢行空间整体等级的前提下,对于高等级的慢行空间优先考虑快慢分行:

(1)结合成都现状和现存做法,由于土地资源等多方面原因,不能将纯游憩性慢行空间作为主导,因此将高等级类慢行空间分为通行性和游憩性两大组成部分。其中通行性空间使用者主要为电动车和自行车;游憩性空间使用者以人和自行车为主,以此达到快慢分行。

(2)在慢行游憩空间中,将自行车空间与人行空间适当分离,以此快慢分行,互不干扰。

(3)适度强化快慢交通空间之间的隔离方式,适度隔离通行性与游憩性慢行空间。

4.1.3 合理利用慢行资源

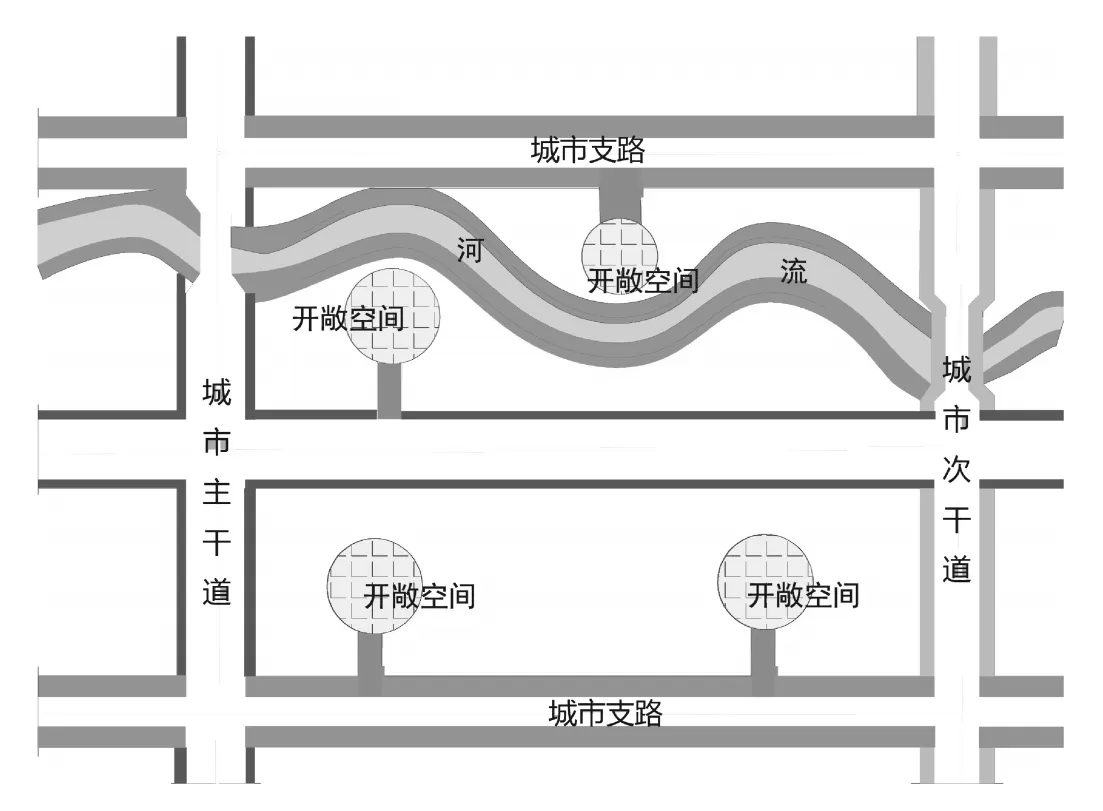

慢行道选线尽量结合自然与人文资源,合理整合沿线开敞空间,并减少与机动车道的交叉。

(1)在确定了慢行道路等级的前提下,慢行道的选线时应尽量将慢行道和开敞空间串联起来,合理利用成都的慢行资源。

(2)综合利用成都现有的大型开敞空间,合理的丰富空间内容,如自然与人文景点、公园、自然保护区等。

(3)适度增加慢行沿线的开敞空间设计内容,完善相应的配套设施。

(4)各等级的慢行道尽量往高等级的慢行道接,以实现将游憩人流向资源丰富、条件较好的慢行道引导之目的。

(5)一般情况下慢行道不跨级衔接,以减少与机动车交通的干扰。

基于上述策略提出慢行空间模式示意图(图5)。

图5 慢行空间模式示意

4.2 慢行道断面模式

由于慢行道等级提高通常意味着所需土地资源更大,因而并不能为了倡导慢行而全面建设,而应结合实际情况在重点路线进行分类建设。

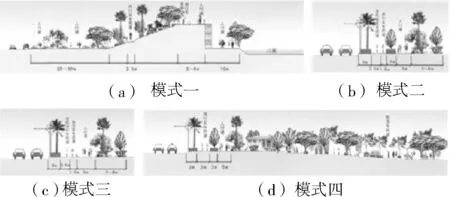

经调研发现,影响因素主要是土地资源丰富程度和相邻机动车道路的等级,因此基于这两个因素提出了四种情况,分别提出慢行道断面设置要求,以适应不同情况下步行和自行车交通的需求(图6)。

图6 不同情况下可采用的断面类型

(1)模式一:土地资源富裕+快速机动车道。这种情况下用地限制小,可增加隔离设施减少各种活动之间的干扰,也可增加慢行空间,可采用“江面+游憩性道+绿带+通行性步道+非机动车道+机动车道”的断面形式(图7)。

(2)模式二:土地资源富裕+慢速机动车道。可采用“江面+游憩性道+通行性步道+非机动车道+机动车道”的断面形式。

(3)模式三:土地资源紧缺+快速机动车道。可采用“江面+游憩性道+机非混行”的断面形式。

(4)模式四:土地资源富裕+慢速机动车道。可采用“江面+游憩性道+绿带+非机动车道+机动车道”的断面形式。

慢行道与机动车道之间通过绿化带或树池进行分隔,实现机非分隔,减少相互干扰,同时合理选择慢行交通的人行过街设施形式,提高慢行交通的安全性。

图7 几种断面示意

5 结束语

随着低碳出行与游憩理念的推广,慢行二字的涵义已日益丰富。从国内近年来兴起的建设热潮来看,在城外主要体现为郊野绿道,在市区主要形式为机动车道两侧加宽、绿化的非机动车道和人行道,实质上没有超出自行车专项规划的范畴,可见国内对慢行的理解还较为单一,仅仅是自行车或人的出行。实际上优美的环境、对自然与人文资源的整合、对河流等生态廊道的保护以及丰富多样的市民活动才是慢行空间的亮点。本文基于此理念进行了初步探讨,提出了一些改进的建议,更多问题还有待进一步研究。

[1] 郭敏辉,钟明.上海市公共自行车系统规划与实践[J].城市交通,2009,(7):45-50

[2] 余伟,钱科烽,高奖,等.杭州市“漫行交通系统规划与设计指引[J].城市交通,2009,(2):44-45

[3] 许浩.国外城市绿地系统规划[M].北京:中国建筑工业出版社,2003

[4] 徐吉谦,张迎东,梅冰.自行车交通出行特征和合理的适用范围探讨[J].现代城市研究,1994,(6)

[5] 王浩.城市生态园林与绿地系统规划[M].北京:中国林业出版社,2003

[6] 徐文辉.绿道规划设计理论与实践[M].北京:中国建筑工业出版社,2010