多级同步感应线圈发射器触发控制研究

2014-09-03张丽萍金洪波武海峰

张丽萍,金洪波,王 旻,武海峰

(1.海军航空工程学院 指挥系,山东 烟台 264001;2.海军航空工程学院 研究生管理大队,山东 烟台 264001;3.华能烟台发电有限公司 山东 烟台 264001)

多级同步感应线圈发射器触发控制研究

张丽萍1,金洪波2,王 旻2,武海峰3

(1.海军航空工程学院 指挥系,山东 烟台 264001;2.海军航空工程学院 研究生管理大队,山东 烟台 264001;3.华能烟台发电有限公司 山东 烟台 264001)

为了研究多级同步感应线圈发射器触发控制问题,改进了多级同步感应线圈发射器的结构,增加了圆盘线圈为电枢提供初速度,并设计了考虑电枢初速度的软触发控制方式,通过仿真求取软触发时间序列。实验结果表明改进的触发控制方式增加了触发控制的准确性,有利于提高发射效率。

多级同步感应线圈发射器;软触发控制;仿真分析;触发时间序列

同步感应线圈发射器具有电枢与炮管无直接接触、发射效率高、适于发射大质量载荷等优点,军事应用前景广阔[1-3]。单级感应线圈发射器发射的速度较低,要将物体发射到较高的速度,可以通过增加驱动线圈的级数来实现。为了保证各级驱动线圈对电枢持续加速,使得电枢达到较大出口速度,需要对驱动线圈进行精准的同步触发控制。已有大量文献对感应线圈发射器的同步触发控制问题做过研究[4-5],大多限于简单的定时或实时触发。

文中对多级同步感应线圈发射器的触发控制问题进行了研究,提出了考虑电枢初速度的触发控制方法。

1 一种改进的多级同步感应线圈发射器结构

电枢初速度的建立有多种方法。螺旋线圈存在电枢初始位置不确定,电枢启动困难,初级线圈发射效率低等固有缺陷,不适合作为初级线圈给电枢提供初速。而用于电磁拦截的圆盘线圈与电枢的磁耦合更紧密,且两者距离越近耦合效率越高。在相同电流作用下,圆盘线圈较螺旋线圈产生的加速力大,并且电枢初始位置固定,因此电枢能以更高的速度进入第一级驱动线圈,减少了发射线圈级数,降低了同步控制的复杂程度,工程上易于实现。综合考虑各种因素,采用圆盘线圈为电枢提供初速度,改进了多级同步感应线圈发射器(Multi-stage Synchronous Induction Coil Launcher,MSSICL)的结构,如图1所示。

发射器主要由脉冲功率电源、触发开关、圆盘线圈、驱动线圈、电枢、同步触发控制电路等组成。圆盘线圈用矩形截面的铜带按照一定的间距均匀绕制成为平面螺旋状,用绝缘材料浇注后,安装在发射管的底端;驱动线圈用矩形截面或圆形截面的铜导线绕制成螺线管状,并固定在发射管上;电枢为一个底部封闭的铝制圆筒,可加装负载。

发射前,将电枢紧贴圆盘线圈;发射时,先接通圆盘线圈的触发开关,圆盘线圈被馈以脉冲大电流,产生的磁场与平板电枢内的感应电流相互作用,推动电枢向前加速运动,并以较高速度进入驱动线圈内,各级驱动线圈依次触发,对电枢持续加速,直至离开发射管。在发射器结构参数一定的情况下,更改电容器组充电电压,则圆盘线圈可以给电枢提供不同的初速度。

图1 一种改进的MSSICL剖面示意图Fig.1 Cross-section of the improved MSSICL

2 触发控制策略

目前我国对MSSICL触发控制系统的设计研制普遍采用位置检测触发控制和普通的延时触发控制这两种方法。然而,位置检测触发控制方式的触发位置受制于位置检测传感器的安装位置,缺少灵活性,而且当电枢在高速飞行时可能导致触发失灵。延时触发控制方式与位置检测触发控制方式相比具有较好的灵活性,也不存在触发控制系统失效的问题,但是它无法掌握电枢的运动位置,缺乏准确性。

为了解决位置检测触发控制和普通的延时触发控制存在的问题,本文采用了一种考虑电枢初速度的软触发控制方式。

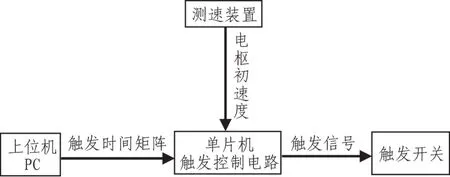

首先用MSSICL的结构参数建立其发射过程模型,给定放电电压,通过数值仿真的方法得出电枢最大初速度;仿真求取最大初速度时,一、二级驱动线圈的最佳触发位置,对应最佳触发时间序列;在一定范围内改变放电电压,多次仿真得到不同初速时一、二级驱动线圈的最佳触发时间矩阵;将该时间矩阵存储入单片机;在第一级驱动线圈之前安装测速装置,发射时,实时测量电枢进入第一级驱动线圈的速度,将此速度读入单片机,与矩阵中的速度元素进行匹配,匹配成功调用对应的触发时间序列,启动单片机定时器定时,定时时间到对一、二级驱动线圈依次触发放电,驱动电枢加速运动;如果实时测量的速度不能与矩阵中的速度匹配,采用数据插值的方法获取触发序列。触发控制装置的组成及信号流程如图2所示。这种触发控制方式原理简单、制作成本低,能够满足早期研究阶段的控制需求。

图2 触发控制信号流程Fig.2 Flow of trigger signal

3 最佳触发时间序列的确定

多级同步感应线圈发射器最佳触发位置的存在已经得到验证[6-9]。最佳触发位置对应最佳触发时间。通过对实验模型进行仿真计算,得到不同放电电压下电枢的初速度及电枢的最大出口速度等数据。

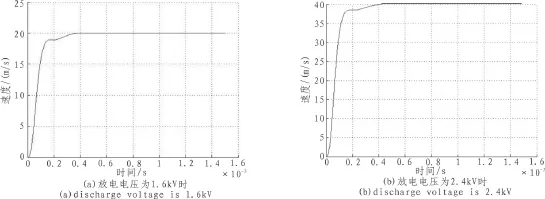

1)圆盘线圈单独作用时,不同放电电压时电枢速度随时间变化曲线,如图3所示。由于实验室条件所限,为保证人员与设备的安全,实验中脉冲电容器组最大充电电压不超过3 kV,电容为1 mF。本实验中电压范围选定在1.6~2.4 kV之间,图3给出了放电电压分别为1.6 kV、2.4 kV时电枢速度随时间变化曲线。

图3 电枢速度随时间的变化曲线Fig.3 Velocity of the armature varying time

从图3可以看出,当放电电压为1.6 kV时,t=0.38 ms以后,电枢速度稳定在20 m/s左右;当放电电压为2.4 kV时,t=0.42 ms以后,电枢速度稳定在40 m/s左右。在0.4 ms以后虽然发射装置的放电回路中还有电流,但由于电枢与发射线圈间的距离变大,电磁力对其加速作用很小,此时,电枢主要靠惯性向前运动。

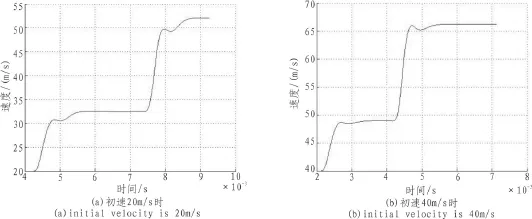

2)不同初速度对应的最大出口速度及最佳触发时间在1.6~2.4 kV范围内设定放电电压,从而得到不同的电枢初速度。并以不同电枢初速度为变量进行仿真分析,求取电枢获取最大出口速度所对应的一、二级驱动线圈触发时刻。图4为电枢初速为20 m/s、40 m/s,电枢获取最大出口速度时电枢速度随时间变化曲线。图5为第一、二级驱动线圈最佳触发时刻随电枢初速度变化图。

图中t=0为电枢到达测速装置时刻。由图4、5可知,电枢初速20 m/s时,第一、二级驱动线圈最佳触发时间分别为4.25 ms、7.38 ms,电枢最大出口速度为53.9 m/s;电枢初速40 m/s时,第一、二级驱动线圈最佳触发时间分别为2.16 ms、4.21 ms,电枢最大出口速度为67.3 m/s。图5中,在[20,40]之间每隔0.5 m/s取一组触发时间,得到一个最佳触发时间矩阵。

图4 电枢速度随时间的变化曲线Fig.4 Velocity of the armature varying time

图5 最佳触发时间随电枢初速度变化曲线Fig.5 Trigger time vs.velocity of the armature

4 实验验证

根据实验要求搭建了实验平台。首先,对单个圆盘线圈的发射情况进行了实验验证,放电电压在1.6~2.4 kV范围内,实验测得的速度与仿真出的最大初速度有一定差距,综合多次实验数据,剔除奇点后,发现误差处于8%左右。为此,在不大量增加计算量的前提下,适当增大初速范围,得到最佳触发时间矩阵,并通过上位机传送给单片机触发控制系统。然后,用基于仿真的软触发控制方式对电磁线圈发射器进行了连续发射实验,实验结果与仿真结果基本吻合,误差在13%左右,较普通的延时触发精度有一定的提高。

5 结 论

这种改进的电磁线圈发射器较普通多级同步感应线圈发射器相比,降低了同步控制的难度,提高了发射的可靠度。通过仿真求取了不同电枢初速度时驱动线圈的最佳触发时间序列。利用测速装置对电枢初速度进行实时测量,结合软件延时,减少了延时时间与电枢速度的积累误差。文中没有考虑速度测量、速度匹配及放电开关导通等因素造成的触发延时,仿真过程中也没有考虑非线性因素,在后续研究中需要继续改进和完善。

[1] Kaye R J,Tuman B N,Shope S L.Applications of coilgun electromagnetic propulsion technology[J].IEEE Transactions on Magnetics,2002,38(1):703-707.

[2] Aubuchon M S,Lockner T R,Kaye R J,et al.Study of coilgun performance and comments on powered armatures[J].IEEE Transactions on Magnetics,2004,40(1):141-144.

[3] Burps T J,Cnarc E C,Obcrkampf W L,et al.The electromagnetic θ gun and tubular projectiles[J].IEEE Transactions on Magnetics,1982,18(1):46-59.

[4] 冯霈,雷彬 ,李治源,等.5级同步感应线圈发射试验装置及控制系统研究[J].军械工程学院学报,2007,19(1):42 -44.

FENG Pei,LEI Bin,LI Zhi-yuan,et al.5-stage electromagnetic coil for launch experiment device and its control system[J].Journal of Ordnance Engineering College.2007,19(1):42-44.

[5] 段航,曹延杰,李瑞峰,等.三级同步感应线圈发射器触发控制装置研究[J].测试技术学报,2011,25(1):67-71.

DUAN Hang,CAO Yan-jie,LI Rui-feng,et al.Control system of three-stage synchronous induction coil launcher[J].Journal of Test and Measurement Technology,2011,25(1):67-71.

[6] 向红军,李治源,袁建生.考虑电枢速度的多级感应线圈炮最佳触发位置[J].电机与控制学报,2012,16(1):7-11.

XIANG Hong-jun,LI Zhi-yuan,YUAN Jian-sheng.Optimal trigger position of multi-stage inductive coilgun with armature velocity[J].Electric Machines and Control.2012,16(1):7-11.

[7] 曹延杰,刘文彪,张媛,等.单级感应线圈炮最佳初始位置仿真研究[J].计算机仿真,2006,23(12):9-1l.

CAO Yan-jie,LIU Wen-biao,ZHANG Yuan,et al.Simulation and analysis of single stage induct ion coil gun's best initial position[J].Computer Simulation,2006,23(12):9-1l.

[8] 苏子舟,国伟,张涛,等.弹丸配重对线圈炮最佳初始位置影响研究[J].电气技术,2010(增刊):27-30.

SU Zi-zhou,GUO Wei,ZHANG Tao,et al.Effect of launch initial position on the performance of coil-gun by the pullback weight of the projectile[J].Electrical Engineering,2010:27-30.

[9] CAO Yan-jie,LIU Wen-biao,LI Rui-feng,et al.Study of discharge position in multi-stage synchronous inductive coilgun[J].IEEE Transactions on Magnetics,2009,45(1):518-521.

Trigger control method of multi-stage synchronous induction coil launcher

ZHANG Li-ping1,JIN Hong-bo2,WANG Min2,WU Hai-feng3

(1.Department of Command,Naval Aeronautical and Astronautical University,Yantai 264001,China;2.Graduate Students' Brigade ,Naval Aeronautical and Astronautical University,Yantai 264001,China;3.Huaneng Yantai power generation co.LTD,Yantai 264001,China)

In order to investigate the trigger control method of multi-stage synchronous Induction coil launcher(MSSICL),an improved MSSICL is introduced in this paper.A pancake coil is added to MSSICL.The main function of the pancake coil is to provide initial velocity to the armature .A method of software trigger control is designed for the MSSICL with armature velocity.The best triggering time in the coil of each stage is obtained through simulation of the electromechanical model.The experimental results show that the improved method can increase the accuracy of the trigger control system,and can improve the launch efficiency of MSSICL.

multi-stage synchronous induction coil launcher;software trigger control;simulation analysis;triggering time series

TN709

A

1674-6236(2014)11-0026-03

2013-10-09 稿件编号:201310021

张丽萍(1979—),女,山东招远人,硕士,讲师。研究方向:电磁发射技术、火力控制技术。