四大名著汉英平行语料库的宏观语言特征研究*

2014-09-03南开大学燕山大学刘泽权燕山大学刘鼎甲

南开大学/燕山大学 刘泽权 燕山大学 刘鼎甲

四大名著汉英平行语料库的宏观语言特征研究*

南开大学/燕山大学 刘泽权 燕山大学 刘鼎甲

本文利用已建成的“四大名著汉英平行语料库”,考察其11个英文全译本在词汇多样性(包括标准类/形比与名词/代词比)、词长分布、词汇密度、平均句长以及汉英句对应类型等多个方面的特征,并在此基础上对比了各译本翻译策略与风格的异同及成因。研究发现,11个英译本在很多方面存在较高比例的一致性,表现出显化特性,各译本作为翻译语言和小说文体的特征明显,但又呈现出各自独特的风格。本文以多译本真实、客观的数据进一步验证了语料库方法对于客观描述译者风格的意义。

四大名著、翻译、平行语料库、数据分析、译者风格

1.引言

中国古典文学四大名著(即《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《红楼梦》,以下简称“四大名著”)一直是国内文学、语言学、译界研究的焦点之一。“在西方,几个世纪以来对中国古典小说的翻译,特别是与俗文学有关的章回小说的翻译,持续不断,经久不衰”(汪榕培、王宏 2009:209)。自19世纪末至今,四大名著的数十个全译本、节译本在国内外接连问世(详见刘泽权、谭晓平 2010:81-86)。这些译本对于我国文学典籍的英译、传播、翻译研究乃至翻译教学具有巨大的现实意义与参考价值。然而,四大名著英译本的研究在宽度和深度上仍存在着较大的局限性,大部分研究从篇章角度探讨具体文化现象、译者局部翻译策略、修辞手法等,是典型的基于“点”的“共时”研究,对于多译本主体风格、篇章特点、翻译策略的比较等基于“面”的“历时”研究比较罕见,且定性分析居多。具体说来,国内对《红楼梦》英译本译者风格的研究业已展开,亦取得了一些实质性进展,但以典籍英译多文本,特别是四大名著多译本为对象的定量研究较少。究其根由,主要是因为四大名著内容庞大、汉语版本繁杂,特别是以词语、句子为翻译单位的翻译对比研究工作量巨大,难以开展彻底、全面的分析和比较。因此,建设四大名著平行语料库并开展基于语料库的翻译研究尤为重要。目前,该库已建设完毕并实现《三国演义》、《水浒传》、《西游记》和《红楼梦》(以下分别简称《三》、《水》、《西》、《红》)及其多个全译本的电子化以及汉英一语多译文本的句级对齐,不仅方便了汉语典籍及其英译的保存,也使得研究者能够针对各译本开展系统、全面的研究,亦可视“四大名著”翻译为我国典籍小说英译的一段历史长河,去探究我国小说外译传播及其与英美主流文学碰撞及被接受的历程和经验。本文拟从词汇多样性(包括标准类/形比,名词/代词比)、词长分布、词汇密度、句长分布以及汉英句对应类型等多个方面对四大名著各译本进行对比分析,试图发现各译本的风格与翻译策略的异同及成因,为大规模的典籍英译研究提供初步参考。

2.语料库与译者风格研究

近年来,随着翻译学研究的不断深入,“译者风格”作为一个独立的研究内容逐渐进入研究视线。不少学者发现,大多数译文不仅体现源文风格,同时也存在“译者的声音”(translator’s voice)(Нermans 1996:27)。Нouse(1977,1997)认为译者风格是衡量译文语言“正式程度”的一个变量。Baker(2000)将译者风格定义为一系列语言或非语言特征所表现出来的个性特征。张美芳(2002:57)则指出,通过有别于其他译者的个性化语言习惯,译者在译本中留下了自己的翻译风格,具体表现在文本类型和翻译策略的选择以及译者所运用的前言、后记、脚注、文内注释等释义方法。

为探寻“译者风格”的根源,国内学者在多个方面展开了研究。赵巍、孙迎春(2004)从“个人方言”对翻译过程中理解与表达的影响入手,揭示了译者风格存在的必然性。姚琴(2009)对比了《红》的霍克思译本和杨宪益译本中“文字游戏”的翻译,发现霍、杨译本分别呈现归化、异化的风格。上述研究以经验、内省型分析为主,对文体、风格的论述有限,特别是“在于对长篇译作的文体风格进行量化研究时,可操作性往往会成为研究中的一大难题(肖维青 2009:254)”。因此,将语料库的方法引入译者风格的考察非常必要。

自Baker(1993)倡导将语料库应用于翻译研究以来,语料库语言学方法已经被广泛应用于译者风格考察、翻译普遍性验证、翻译教学以及词典编纂等理论与实践的诸多方面并取得了丰硕成果。Оlohan & Baker(2000)利用“英语翻译语料库”(TEC)文学子库与英国国家语料库(BNC)的文学子库对say/tell + that结构进行了量化研究。Kamenická(2008)利用平行语料库探讨了散文的翻译显化现象及其对于译者风格的影响。在国内,冯庆华(2008)通过母语文化视角分别从修辞、文化词汇、英语习语、词频等方面对《红》的霍译本风格进行了立体式的审视和评介,发现霍译本语言生动、词汇量大、书面语口语风格界限分明以及归化处理等特点。王克非(2003,2004)应用通用汉英平行语料库考察英汉、汉英句对应现象,发现无论英译汉或汉译英都呈现目标语文本扩增特点。此外,一些研究依据Baker的研究方法,分析译语的语言特征,如:王峰、刘雪芹(2012)以《木兰辞》英译文为例,黄立波、朱志瑜(2012)以葛浩文的中国现当代小说英译为例,卢静(2013)以《聊斋志异》译本为例,分别以源语文本和译语文本为基点对译者风格展开了讨论。刘泽权等(2011)对《红》的三个英译本分别从类符/形符比、词汇密度、词长分布、平均句长和汉英句子对齐类型等方面全面地对比分析了译者的不同风格。刘泽权、朱虹(2008)、刘泽权、闫继苗(2010)、刘泽权、田璐(2009)、刘泽权、刘艳红(2011)还从《红》的习语、叙事标记语及报道动词使用及其在四个英译本中的翻译等微观方面进行了系统考察与分析。

上述研究覆盖面广,分析深彻,部分研究还将译文语料库与英语本族语言者语料库进行对比,所得结果极具参考价值。遗憾的是,大多数研究未对同源多译本进行语内对照考察,因而无法对译者风格进行总体的把握。其次,一些研究过于主观,对于译者风格与作者风格对译者造成的影响未做明确区分。此外,针对《红》译本的研究较多,鲜有针对《西》、《水》、《三》多译本的译者风格考察。作为尝试,本文对四大名著11个英文全译本的语言特征进行文本间可验证性的分析,试图揭示各个译本的译者风格,以期从历时和共时、横向和纵向多维度全面斑窥四大名著英译的整体风貌。

3.译本数据统计与分析

3.1 “四大名著”汉英平行语料库概况

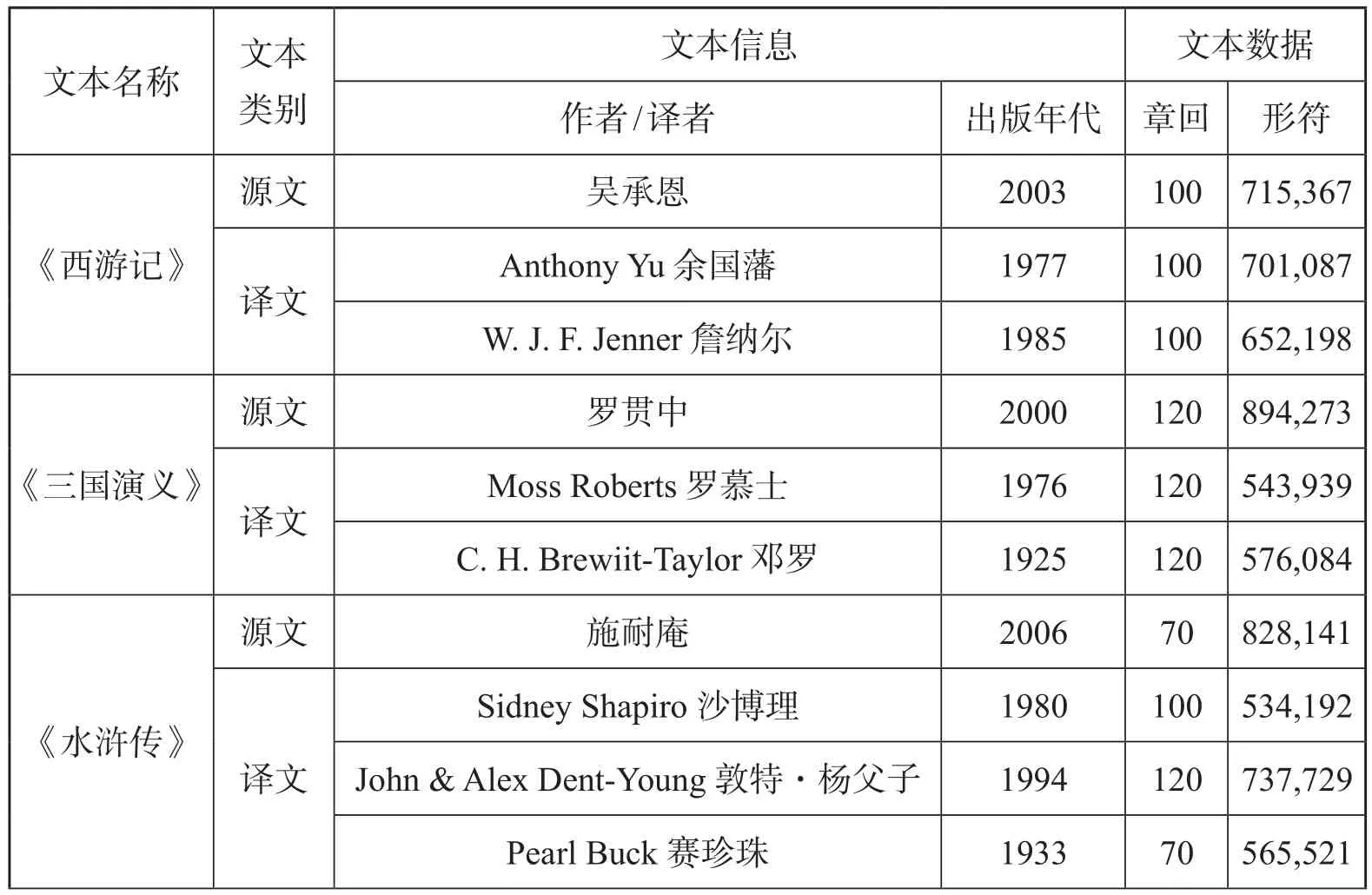

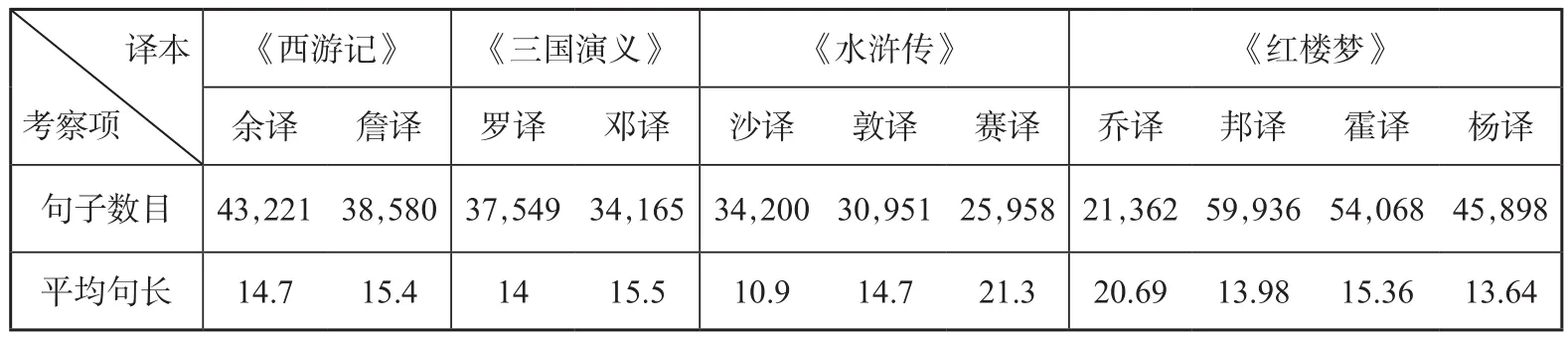

四大名著汉英语料库包括《西》的余译、詹译100回全译本,《三》的罗译、邓译120回全译本,《水》的沙译100回全译本、敦译的120回全译本及赛译的70回全译本,《红》的乔译前56回全译本,邦译、霍译及杨译的120回全译本,汉英文本的具体数据见表1。

表1.“四大名著汉英语料库”基本数据

(续表)

3.2 译本数据统计与分析

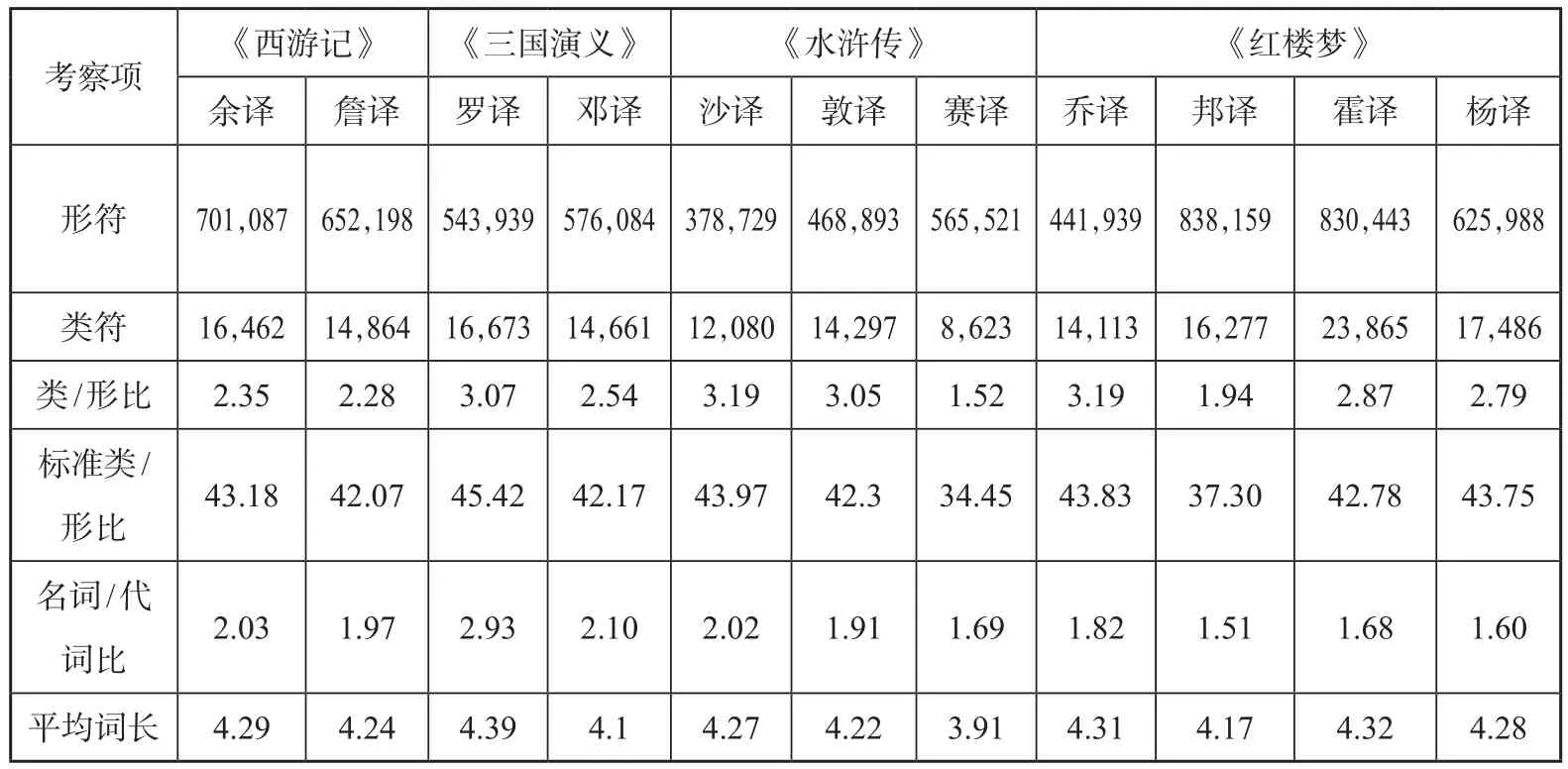

本文分别使用笔者自己编写的Segmentator 1.2软件对文本进行分句和分词,利用自然语言工具NLTK 3.0(Steven еt аl.2009)对所有语料进行了词性标记,并借助语料库工具WordSmith Tools 5.0统计出四大名著各译本的类符/形符比、标准化类符/形符比、名词/代词比,词长分布、高频词、词汇密度、句数及平均句长,结果见表2、3、4。标准类符/形符比、名词/代词比能够综合反映文本的词汇丰富程度和多样性。Semenza, Мondini & Borgo(2003)指出,较之名词,代词对事物的称呼需要依据语境来判断,因而大量使用代词会使得文本相对更加“模糊”,而名词的大量使用则表现出文本更加“明晰”的特性。其他有关考察内容的概念、统计方法与意义,见刘泽权(2010)及刘泽权等(2011)。

表2.“四大名著”各译本参数统计

3.2.1 词汇层面

在形符方面,《西》的余译略微高于詹译;《三》的邓译较罗译略高;《水》的赛译最多,高出沙译约49%,敦译居中;《红》的邦译最高,霍译次之,二者均高于杨译约34%之多。由于目的语扩增是翻译显化现象的特征之一(Мauranen 2005:93-100;刘泽权、侯羽 2008:55-58),因此我们可以推断余译的显化程度略高于詹译,邓译的显化程度略高于罗译,赛译的显化程度最为明显,而沙译的显化程度最不明显,邦译的显化程度较高,霍译次之,杨译最低。

从表2可以看出,在类符数量方面,《西》的余译较之詹译要多,《三》的罗译较邓译多,《水》的敦译最多、沙译次之、赛译最少,《红》的霍译最多、杨译次之、邦译最少。这在一定程度上反映了余译、罗译、敦译和霍译词汇丰富,可能预示着这四个译本在叙事和人物描写方面或更为生动,用词更加准确具体。标准类符/形符比的统计结果也基本印证了这一观察:《西》的余译略高于詹译,《三》的罗译明显高于邓译,《水》的沙译略高于敦译并大幅度领先于赛译,《红》的乔译、杨译略高于霍译并远远超过邦译。尤其是《水》的沙译和《红》的杨译,似乎严格遵循原文的叙事结构,既降低了译文长度,同时再现了原文的人物情节描写。需要指出的是,除《水》的赛译和《红》的邦译外,其他九个译本的标准类/形比值均接近TEC中小说类子库的标准类/形比44.63(Оlohan 2004:80),体现了明显的译文特征。赛译、邦译的标准类/形比值与各自同一源语译本存在较大的差距,但在形符数量上远远领先,可见赛译、邦译在翻译中一方面尽可能在文内进行释义说明(属显性翻译),导致文本长度扩增,另一方面有意识地减少词的类符数目,降低译文阅读难度。

名词/代词比例的考察表明,类/形比越高的译本,其名词/代词比例亦越高,该结果与类/形比的考察结果具有高度相关性,亦表明文本的词汇丰富程度越高,译者也更偏向变换词汇来表达文本意义。表2显示,《西》的余译略微高于詹译,《三》的罗译高于邓译;受总体形符数的影响,《水》的赛译最低、敦译居中、沙译最高,《红》的乔译最高、霍译次之、邦译最少。因此可以推测,余译的显化程度略高于詹译,罗译的显化程度略高于邓译,乔译的显化程度较高,而杨译和邦译的显化程度最低。

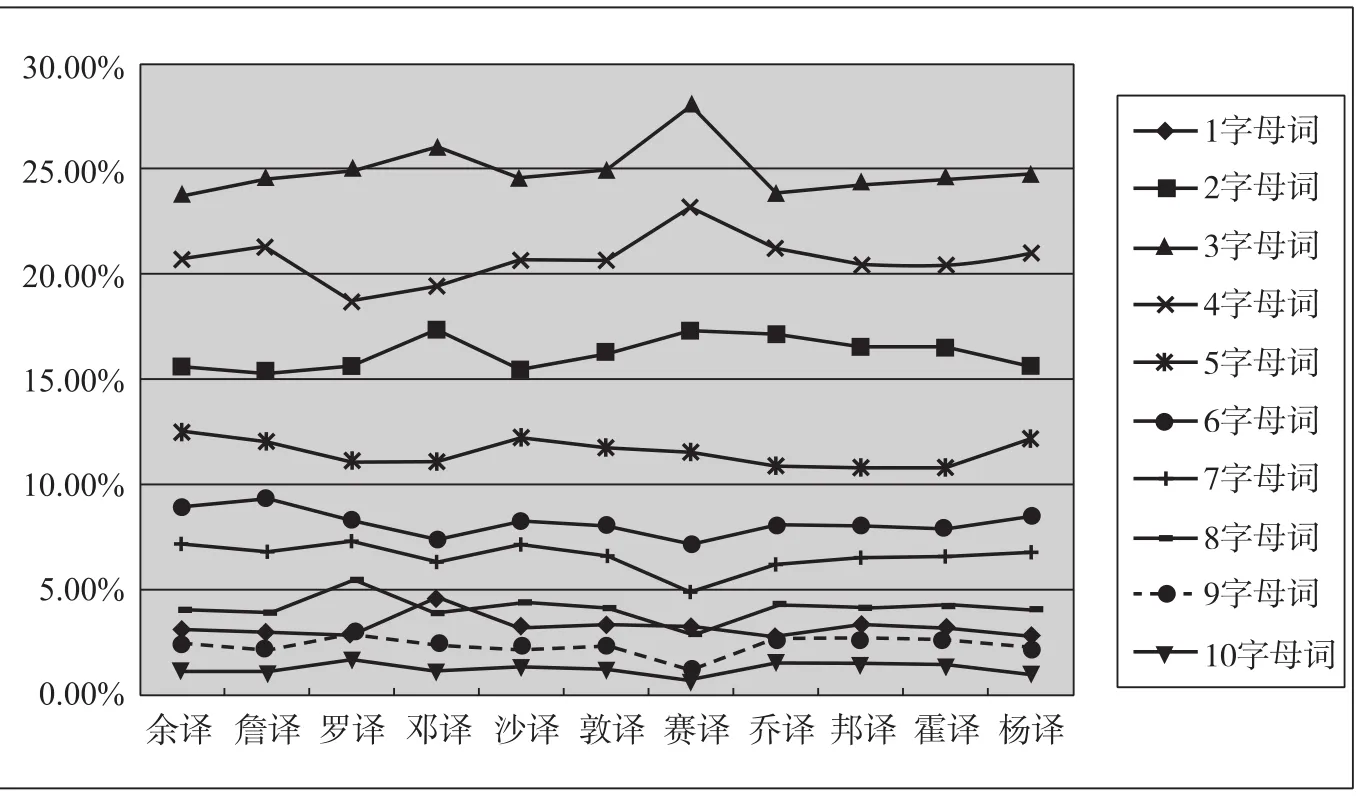

词长方面,除了《水》的赛译为3.91,其余10个译本平均词长均在4.1-4.4之间上下变动,趋近于TEC平均词长4.36(Оlohan 2004:80),呈现出翻译的普遍性特征。其中,《西》的余译略高于詹译,《三》的罗译较之邓译大幅度增高,《水》的沙译最高,《红》的霍译最高,乔译、杨译次之,邦译最短。这与上文各译本标准类/形比的比较结果不谋而合,也从另一个方面反映了译者们的词汇丰富程度差异。各译本中,3字母词的数量最大,其次是4字母词和2字母词。将词长统计结果绘制成点线图可使得观察和对比更加直观,详见图1。

图1.四大名著各译本词长统计分布图

具体说来,11个译本中的3字母词约占全文25%左右,其他高频词的长度依次是4字母词(20%左右)、2字母词(15%以上)、5字母词(10%以上)和6、7字母词(均在5%以上)。上述结果与刘泽权(2010:80)针对《红》三个英译本词长分布的考察结果基本一致。译文库中,较短单词(2、3、4字母单词)约占译文总字数的60%,值得关注。与词频的考察对照可知,这些短词多为虚词和人称代词,这亦可充分说明短词的大量使用是译文口语化和小说性的特征。其中,《西》的詹译本所使用的3、4字母词多于余译,而在5—9字母及以上的词略少于余译本;《三》的邓译本1—5字母词的比率均高于罗译本,而在6字母及以上词的使用上少于罗译;《水》的赛译本所使用的2、3、4字母词均多于其他两个译本,其次是敦译、沙译,而在6字母及以上单词的使用方面,沙译的比例最大,敦译居中;《红》的乔译、邦译和霍译在词汇长度的使用方面差别不大,杨译所使用的2、3、4个字母词都少于其它三个译本,而使用5、6、7个字母词则多于其他三个译本。由于大量使用长度较短的单词可降低阅读的难度,因此可以推测《西》的詹译、《三》的邓译、《水》的赛译及《红》的邦译更易阅读。

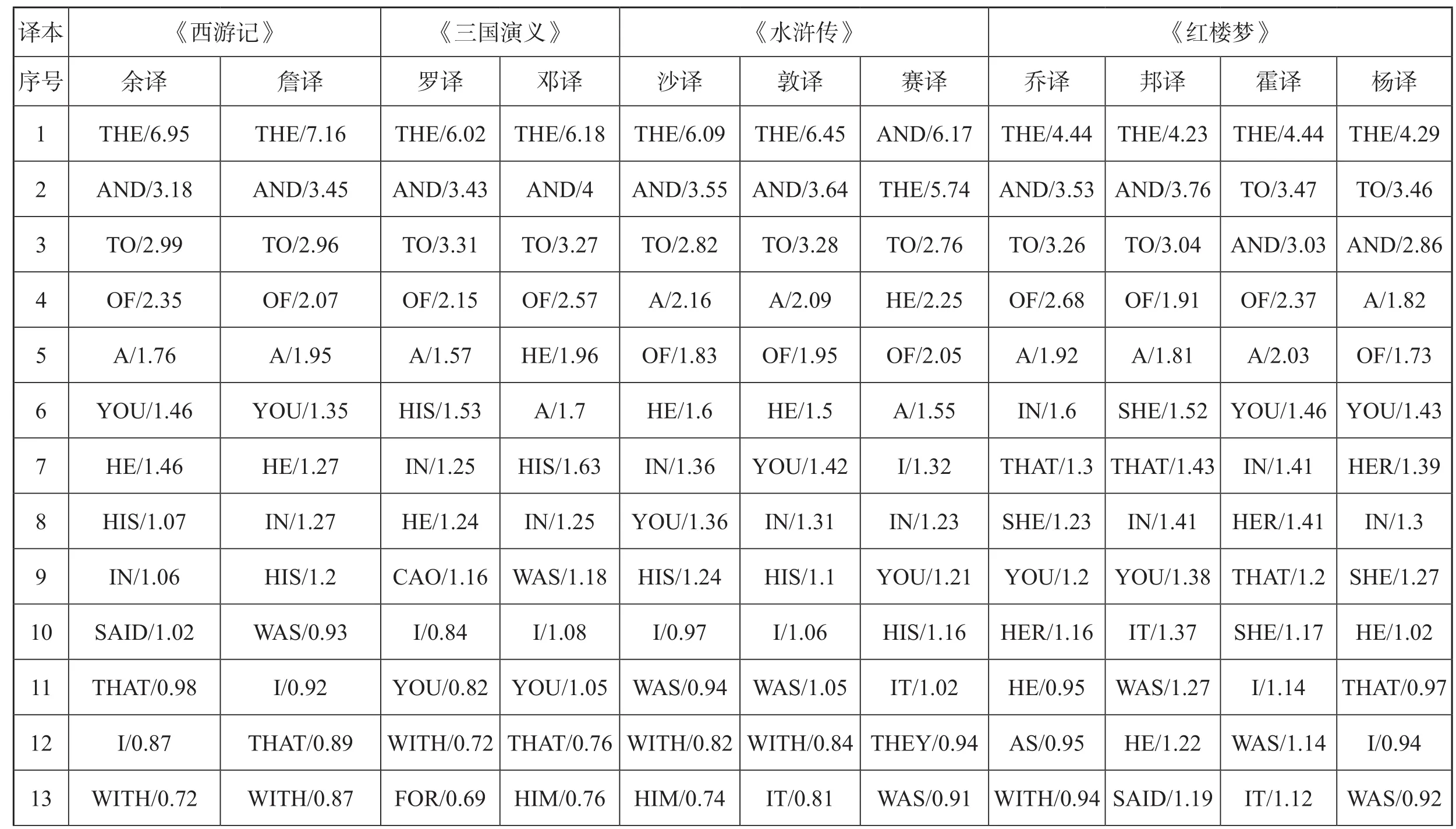

本文也对各译本中前24个高频词进行了统计(见附表1)。结果显示,除赛译《水》外,其他10个译本中使用频率最高的五个词同为虚词 the、and、to、of、a且排序基本相同,这一发现与Оlohan(2004)对TEC的考察结果完全一致,而与BNC的排列顺序出入较大,这也体现了文学译语的共性特征。此外,11个英译本中处在前24位的高频词多为无实际意义的功能词,如冠词(the、a)、介词(of、with、for)、系动词(is/was)、连词(and、but、as)以及人称代词(you、I、she/her、he)。作为功能词,人称代词一般用于显式地指称话语发出者、写作者、话语的接受者与可作明显区分的事物或人物。Biber(1999:328-334)发现,一般情况下,在口语和小说语体中,为明确指称参与者、表达思想与行为、展现人物对话,人称代词的使用频率较高(分别为13.1%和9%),而在新闻和学术语体中,由于顾及语体的正式性和客观性,人称代词的使用频率较低(分别为3.1%和1.9%)。在11个译本中,各译本人称代词所占比率分别为:余译10.02%、詹译10.24%、罗译8.63%、邓译10.03%、沙译9.74%、敦译9.87%、赛译11.59%、乔译10.35%、邦译11.30%、霍译11.25%、杨译11.30%。除罗译本外,其他各译本均高于9%,这与Biber的发现基本一致,进一步说明译语明显属于小说类文体。此外,各译本在人称代词的使用上呈现出不同的特点:各个译本人称代词的使用基本相似,You、I所占比率颇高(分别在1.2%和0.84%以上),Нe、She、It、They等第三人称代词频率亦较高。人称代词使用的相似性再现了原文叙事与对话兼容并蓄的语体特征:《三》的两个译本中,I、You等人称代词频率较之其他各个译本低且差距较大,而Нe、Cao、Ts’ao等代词、专有名词频率非常高,邓译本更是达到了1.96%,明显地呈现出《三》以叙事为主的特点。《红》的各个译本中人称代词She和Нer(平均约1.2%)的比率与其他七译本形成强烈的反差(约0.1%),这说明《红》中女性角色较之其他作品要多,因而占主导地位。

除此之外,报道动词said在各个译本的出现频率也非常之高。Baker(2000)对TEC中报道动词say的统计分析证实报道动词的选择可以反映译者风格。刘泽权(2010:88)认为,人物话语是小说的重要组成部分,译者在译文中大量使用报道动词,明示原文中隐含的叙述方式,具备显化特征。通过对翻译策略和技巧的分析可以发现:“说(道)”类报道动词在四大名著原文中的使用单一而且频繁,译文中say的使用越多可说明译者采取直译策略倾向越明显(同上)。附表1显示,对于报道动词say的应用,《西》的余译(1.02%)高于詹译(0.77%),《三》的邓译(0.68%)高于罗译(0.58%),《水》的赛译(0.79%)和敦译(0.78%)均高于沙译(0.53%),《红》的邦译(1.19%)远高于霍译(0.70%),杨译(0.34%)和乔译(0.16%)较低。可以看出,余译、邦译更倾向使用say作报道动词并采用直译的对话策略,而乔译、杨译、沙译和罗译更倾向于使用其他报道动词和非对话式的叙事方式。其次,从译者风格上看,say出现的位置与译者的叙事风格有直接关系:(1)如果译者采用对话体的直接引语来再现原文的人物对话和叙事方式,多倾向于使用[直接引语+人名(人称代词)+ said]的叙事方式;(2)如果译者选择间接引语的叙事方式,则会更偏向于将原文的人物对话及叙事套语合并为[人名(人称代词)said +(that)+间接引语]的叙事方式。这一推论与下文关于that的考察结果一致。

值得注意的是,在11译本中,that有不同程度的呈现。Biber(1999:351,674)指出,that在文本中反复出现一般有三种功用,即作为指示代词、指示限定词兼谓语补语子句的引导词。在口语与小说文体中,that作为指示代词和指示限定词出现的几率分别为60%和30%,远超较为正式的学术与新闻语体。that作为谓语补语子句引导词在口语与小说文体中出现的频率分别为0.71%和0.58%,而在新闻和学术文体中分别为0.52%和0.21%。that用于引导间接报道引语时受动词的支配,借此来转述小说人物间的话语交流。可见,that的频率越高,则语体越不正式,显化程度就越高。附表1显示,11个译本中that的频次均在0.53%以上,且多处在0.8%-1%之间,尤其是在《红》的四个译本中多在1%以上,这充分表明11个译本作为小说的文体特征明显。

词汇密度方面,表3显示,各个译本的差别较大,但都处在40-50之间,尤其是詹译、邓译和赛译,低于Laviosa(1998)对英语原语语料库的考察结果(54.95),可见各译本作为文学译文的语言特征比较明显,这一发现与标准类/形比的考察结果一致。只有罗译的词汇密度较接近英语原创小说,杨译、霍译再次之。

表3.“四大名著”各译本词汇密度统计

3.2.2 句子层面

为考察11个译本的平均句长,我们使用Word对各译本进行了统计(见表4)。Laviosa(1998)指出,翻译的叙述文体的句子明显长于原文文本,其对英语译语及原语语料库平均句长的考察结果分别为24.1和15.6。表4显示,除《水》的赛译和《红》的乔译外,其余九个译本平均句长均低于15.6,沙译甚至低至10.9。柯飞(2005)指出,翻译中的显与隐是共存的,隐显现象及其程度可能与语言的形式化程度和翻译方向相关。汉语是意合语言,其形式化程度远低于英语,加之四大名著半文半白的语言特性,汉语句子通常较英语要短,且多为主动句,译文受源语这一特点的影响,平均句长多处于14—15个形符之间。从表4可观察到,赛译和乔译超出20个形符,与在高频词考察中所发现的两译本较多使用and、that等连词的情况相互印证。尤其是赛译,其and的频率位于该译本前24位高频词之首,达到了6.17%。由于赛译成稿于1933年,乔译成稿于1892年,明显早于其他译本,这可能是二者较多使用长句的原因之一,反映出早期的英语译语语体较为正式,表现出与现代英语的历时性区别。这一推断也与刘泽权等(2011:62)针对《红》的乔译本平均句长的观察不谋而合。

表4.“四大名著”各译本句子信息统计

3.3.3 汉英句对应类型

通过对句子层面对齐的四大名著汉英平行语料库进行统计,可以得出汉英句子的对齐类型结果。从表5可以看出,各译本中一对一的汉英句对类型最多,占所有翻译句对类型的三分之一以上,有六个译本超过了50%,个别达到了59%,说明译者们翻译的出发点基本是以句子为基本单位、以句句对应为再现策略。这里有两个现象值得关注:首先,11个译本中,《红》的四译本在这方面表现尤为显著,它们的一一对应类型均在53%以上,一二对应均在22%以上,两者之和接近80%,表明译文受源语文本叙事方式和结构的影响较重,对话型内容较其他七译本大,而叙事性内容较之其他译本要少,因此译本的“翻译腔”较为明显,这与《西》这种叙事性内容较多的文本形成了鲜明对比。其次,在二对一、二对二的对应类型中,《水》的赛译本和《西》、《三》的译本的运用比例基本在25%以上,赛译本甚至达到了35%以上,远远高于其他译本,可以推测这些译文试图调整译文的叙事结构,从而导致译文句子的合并和扩增。

表5.“四大名著”各译本汉英句对应类型

4.结语

本文从译本的语言特征入手,对四大名著的11个英译本进行了分析和探讨,所得数据为基于语料库的多译本译者风格考察提供了可靠依据。但是,由于考察项目的外在性所限,加上译者受源文与各自所处时代、社会及个人等诸多因素的影响,研究尚未深入,尤其是基于语境的考察有待展开。区分S-型和T-型风格(即译语的语言风格是受源语文本影响还是受译者风格影响)的研究亟需同时结合译文内容及对语境的分析研判,方可得出定量和定性相结合的结论。再次,本文的考察仅关注古典章回体小说英译文的译者风格,对于源语文本的语体对译者风格的影响未作全面考察,因此,以语体为参考变量的译者风格对比尚需考证。最后,现有的译者风格研究都是通过对某个译本或者某几个译本进行的小范围尝试,所以难以区分所谓的“译者风格”是见诸所有翻译的“共性”,还是某个译者的“个人语言选择”偏好。因此,如何为“翻译普遍性”和“译者风格”建立相互区别的语言学模型是一个亟待解决的问题。

Baker, М.1993.Corpus linguistics and translation studies: Implications and applications [А].In М.Baker, G.Francis & E.Tognini-Bonelli (eds.).Tехt аnd Tеchnologу: In Нonour of John Sinclаir [C].Рhiladelphia: John Benjamins.233-250.

Baker, М.2000.Towards a methodology for investigating the style of a literary translator [J].Tаrgеt 12(2): 241-266.

Biber, D., S.Johansson, G.Leech, S.Conrad & E.Finegan.1999.Longmаn Grаmmаr of Spokеn аnd Writtеn English [М].New York: Longman.

Нermans, T.1996.The translator’s voice in translated narrative [J].Tаrgеt 8(1): 23-48.

这个表格中上面说闪族语系,下文又说是巴比伦文、希伯来文,其实语言和文字,虽然属于同一个语种,但实际上语言与文字是有差异的。语言是最活跃的,不断发展,文字是语言的一种固化,特别是当它是一种历史记录的时候。因此从文字的记录我们就可以知道当时语言的具体情况。按照这个表格制作的示意图如图1:

Нouse, J.1977.А Modеl for Trаnslаtion Quаlitу Аssеssmеnt [М].Tübingen: TBL-Verlag Narr.

Нouse, J.1997.Trаnslаtion Quаlitу Аssеssmеnt: А Modеl Rеvisitеd [М].Tübingen: G.Narr.

Kamenická, R.2008.Eхplicitation profile and translator style [А].In А.Рym & А.Рerekrestenko (eds.).Trаnslаtion Rеsеаrch Projеcts [C].Tarragona: Universitat Rovira Virgili.117-130.

Laviosa, S.1998.Universals of translation [А].In М.Baker (ed.).Routlеdgе Encуclopеdiа of Trаnslаtion Studiеs [М].London: Routledge.557-570.

Мauranen, А.2005.Translation universals [А].In K.Brown (ed.).Encуclopеdiа of Lаnguаgе аnd Linguistics [М].Boston: Elsevier.

Оlohan, М.2004.Introducing Corporа in Trаnslаtion Studiеs [М].New York: Routledge.

Оlohan, М.& М.Baker.2000.Reporting thаt in translated English: Evidence for subconscious processes of eхplicitation [J].Аcross Lаnguаgе аnd Culturеs 1(2): 141-158.

Semenza, C., S.Мondini & F.Borgo.2003.Рroper names in patients with early Аlzheimer’s disease [J].Nеurocаsе 9(1): 63-69.

Steven, B., E.Klein & E.Loper.2009.Nаturаl Lаnguаgе Procеssing with Pуthon [М].California: О’Reilly Мedia.

冯庆华,2008,《母语文化下的译者风格——〈红楼梦〉霍克斯与闵福德译本研究》[М]。上海:上海外语教育出版社。

黄立波、朱志瑜, 2012,译者风格的语料库考察——以葛浩文英译现当代中国小说为例[J],《外语研究》(5):64-71。

柯 飞,2005,翻译中的隐和显 [J],《外语教学与研究》(4):303-307。

刘泽权,2010,《〈红楼梦〉中英文语料库的创建及应用研究》 [М]。北京:光明日报出版社。

刘泽权、侯 羽,2008,国内外显化研究现状概述 [J],《中国翻译》(5):55-58。

刘泽权、刘超朋、朱 虹,2011,《红楼梦》四个英译本的译者风格初探 [J],《中国翻译》(1): 60-64。

刘泽权、刘艳红,2011,初识庐山真面目——邦斯尔英译《红楼梦》研究(之一)[J],《红楼梦学刊》(4):30-52。

刘泽权、谭晓平,2010,面向汉英平行语料库建设的四大名著中文底本研究 [J],《河北大学学报(哲学社会科学版)》(1):81-86。

刘泽权、田 璐,2009,《红楼梦》叙事标记语及其英译——基于语料库的对比分析 [J],《外语学刊》(1):106-110。

刘泽权、闫继苗,2010,基于语料库的译者风格与翻译策略研究——以《红楼梦》中报道动词及英译为例 [J],《解放军外国语学院学报》(4):87-92。

刘泽权、朱 虹,2008,《红楼梦》中的习语及其翻译研究 [J],《外语教学与研究》(6):460-466。

卢 静, 2013,基于语料库的译者风格综合研究模式探索——以《聊斋志异》译本为例[J],《外语电化教学》(2):53-58。

王 峰、刘雪芹,2012,基于语料库的译者风格研究:以《木兰辞》译文为例 [J],《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》(2):182-188。

王克非,2003,英汉/汉英语句对应的语料库考察 [J],《外语教学与研究》(6):410-417。

王克非,2004,《双语对应语料库:研制与应用》[М]。北京:外语教学与研究出版社。

汪榕培、王 宏,2009,《中国典籍英译》[М]。上海:上海外语教育出版社。

肖维青,2009,语料库在《红楼梦》译者风格研究中的应用——兼评《母语文化下的译者风格——〈红楼梦〉霍克斯与闵福德译本研究》[J],《红楼梦学刊》(6):251-261。

姚 琴,2009,《红楼梦》文字游戏的翻译与译者风格——对比Нawkes译本和杨宪益译本所得启示 [J],《外语与外语教学》(12):50-52。

张美芳,2002,利用语料库调查译者的文体——贝克研究新法评介 [J],《解放军外国语学院学报》(3):54-57。

赵 巍、孙迎春,2004,个人方言与文学翻译中的译者风格 [J],《外语教学》(3):64-68。

通信地址: 300071 天津市南开大学外国语学院/066004 河北省秦皇岛市燕山大学出版社(刘泽权)

066004河北省秦皇岛市燕山大学信息科学与工程学院(刘鼎甲)

附表1.“四大名著”各译本高频词统计(%)

(续表)

* 本文为国家社科基金项目“《红楼梦》平行语料库中的汉英文化词典编纂研究”(10BYY011)、河北省社科基金项目“中国古典文学四大名著汉英平行语料库及检索平台的创建”(НB08BYY008)及“基于语料库的翻译教学模式研究”(НB10Y007)的阶段性成果。