区域贸易协定争端解决机制中的制度选择:基于交易成本的分析

2014-09-03孙志煜

孙志煜

(贵州大学 法学院,贵州 贵阳 550025)

一、问题的提出

区域贸易协定的兴起已成为当今世界经济发展的另一个快速引擎。区域贸易协定当中的各种制度无疑对区域经济的发展起着尤为重要的作用。“但是,除非这些规则被置于一个有效的‘法律制度’框架内,否则它们不能发挥重要作用”。而这个有效的“法律制度”指的就是争端解决机制。争端解决机制作为区域贸易协定中最具法律特质的国际制度之一,已成为区域法律制度研究的重点。从国内最近几年的相关成果来看,争端解决机制的研究呈现如下趋势:一是研究内容由粗到细,由浅入深。争端解决机制的研究已摆脱之前纯粹的制度框架介绍,有部分研究已在探讨制度产生的内在机理和理论与实践的互动关系,以此来思考中国的实践问题。二是研究方法有所突破与创新。法解释学与比较法学的方法仍然是该领域中运用最多的研究方法,但法经济学、法社会学以及交叉学科的相关研究方法已崭露头角。三是研究资料的快速更新。学者对争端解决机制的学术追踪颇为迅捷,相关案例刚刚出炉,已成为学者的分析对象,应对与完善建议便纷陈出具。但从众多的研究成果来看,忽略了对一些重要问题的关注。例如,成员方在构建区域贸易协定争端解决机制时,对种类不同、模式各异的争端解决机制如何进行选择?选择时应侧重何种因素?争端解决机制构建之后是否实现了其预设功能?上述问题要通过法解释学或比较法学的研究方法予以解答恐怕力不从心。“对学术而言,方法上纯净固然是不可或缺的要求,但是所有研究的本质恐怕是发现新方法,而不是单纯适用通常的方法。”要深入挖掘问题及解释问题,新方法在该研究领域中的引入必不可少。笔者尝试用新制度经济学的交易成本范式对上述问题进行剖析,力图阐述区域贸易协定争端解决机制中有哪些因素可被交易成本理论解读,不同的争端解决机制模式在交易成本视野下有何不同的表现形态,成员方在构建区域贸易协定争端解决机制时应考虑何种交易成本因素等问题。

二、区域贸易协定争端解决机制中的交易成本

交易成本(Transaction Costs),又称之为交易费用,其作为一种理论范式来分析经济运行现象肇始于20世纪30年代罗纳德·科斯(Ronald Coase)《企业的性质》一文,后经奥利佛·威廉姆森(Oliver Williamson)、道格拉斯·诺思(Douglass North)、埃里克·弗鲁博顿(Eirik Furubotn)、鲁道夫·芮切特(Rudolf Richter)、张五常和林毅夫等中外学者的阐释与修正,在经济学乃至其他学科得到广泛运用。交易成本理论的核心思想在于质疑现实经济活动中的零交易成本,并指出不同的交易成本会对交易的签订、履行,乃至制度形成与制度变迁产生重要影响。依据新制度经济学的主流观点,制度有如下四种功能:第一,降低交易成本并为实现合作创造条件;第二,提供人们关于行动的信息并为个人选择提供激励系统;第三,约束主体的机会主义行为;第四,减少外部性。交易成本与法律制度之间的内在联系在于:交易成本的存在必然导致法律制度的产生,法律制度的正常运行有利于秩序的形成,从而降低交易成本。

争端解决机制的功能不仅在于解决成员方已发生的或将来要发生的争端,从制度的功能来看,它可降低国家间的交易成本,促进国际合作的实现。正如罗伯特·基欧汉(Robert O.Keohane)所言,“制度通过降低达成和实施协议的成本,能够使国家以相互获益的方式进行合作”。正是由于争端解决机制能够兼顾这两方面的功能要求,才得以在区域法律制度构建中占据相当显著的地位。讨论区域贸易协定争端解决机制的功能显然不是本文的重点,解释及回答区域贸易协定争端解决机制中的交易成本指的是什么,交易成本为何会出现,影响交易成本的变量有哪些才是本文论述的重心所在。

简言之,区域贸易协定争端解决机制的交易成本是指各成员方在构建争端解决机制前后为了获取对方及环境的信息和防止对方的机会主义行为而付出的成本或费用。依据奥利佛·威廉姆森的理解,交易成本可分为事前成本和事后成本。前者是指起草、谈判和保障契约履行的成本,后者指的是调整契约、纠正事后的不当行为而进行讨价还价的成本、与管理结构有关的组织与运行成本和监督成本。为方便理解,可将其概括为成员间的构建成本和成员间的治理成本。前者主要包括界定、度量和确保产权的成本,发现交易对象和交易价格的成本,讨价还价的成本,决策的成本,订立契约的成本;后者主要包括实施交易的成本、监督违约行为的成本和制裁的成本等。

信息不对称和成员方的机会主义行为是区域贸易协定争端解决机制中存在显著交易成本的主要因素。信息不对称通常是指一方知道某种信息而另一方不知道的状况。具体到区域贸易协定争端解决机制领域,成员方可能为了国家利益或集体利益误传或凸显某些与构建争端解决机制有关的信息,也有可能在争端解决机制运行过程中隐匿对己方不利的相关信息。正如詹姆斯·费伦(James Fearon)所言,“一方面,国家时而有动机夸大其能力以便在谈判过程占据更有利的地位;另一方面,国家也有众所周知的动机去隐藏其真实能力和战略的信息”。构建和治理争端解决机制从某个角度而言便是信息获取与信息隐匿的博弈过程。奥利佛·威廉姆森认为“机会主义是指不充分揭示有关信息,或者歪曲信息,特别是指那些精心策划的误导、歪曲、颠倒或其他各种混淆视听的行为”。机会主义行为充斥于区域贸易协定争端解决机制领域。国内的机会主义行为因国内制度的存在能得到较好的规制,而国际上的机会主义行为由于国际无政府状态更容易发生。

“除了上述交易费用概念上的不可操作性外,对交易费用的实际测度中也遇到了诸多困难”。但作为新制度经济学中的一种全新分析范式,交易费用理论之功能并不止步于对制度现状的陈述与梳理,其核心功能应当在于“如何将组织当作减少交易费用的工具来进行分析”。作为分析工具的展开,在交易成本的具体数值及大小难以直接比较的情况下,可通过比较影响交易成本大小的基本变量来剖析成员间交易成本的大小,这对分析区域贸易协定争端解决机制的模式选择仍有重要意义。

三、区域贸易协定争端解决机制中的影响变量

上一节中,我们已将交易成本分为构建成本和治理成本,下面将从这两个方面对区域贸易协定争端解决机制中的影响变量进行分析。

(一)构建区域贸易协定争端解决机制的影响变量

“没有利益的协调与权力的平衡就没有国际法。”区域贸易协定争端解决机制的构建验证了上述原理。在缔结争端解决协议之前,各成员方对其他成员方的真实意图、谈判立场、模式偏好和遵守协议的意愿等方面要有充分的认识,在对上述信息进行评估后,才会产生与其他成员方谈判的意向。随后,在全面梳理上述信息后,成员方才能在谈判过程中有效地调整己方的谈判方略,通过讨价还价来达到目的。“讨价还价的特征在于让步、开价、威胁和利诱。它还可以包括提出妥协、交易和补偿等建议。”争端解决机制的构建就是一个利益协调与权力平衡的过程。在此过程中,各成员方不得不为信息搜集和讨价还价支付大量的交易成本,而问题敏感程度、成员方同质性和透明度是影响成员间构建区域贸易协定争端解决机制的主要变量。

1.问题敏感程度

问题敏感程度主要是指不同的问题依所涉及的国家主权内涵与国家权力让渡之不同所产生的程度不一的敏感性。一般来说,谈判所涉及的对象依国家主权内涵所表现出来的重要程度并不一致。有些被称之为高度敏感性的议题,如涉及成员间的国防、军事、外交等领域;有些被称之为低度敏感性的议题,如涉及成员间的经济、环保、交通等领域。此外,同一谈判议题在不同成员间产生的敏感程度也会有所差异。在构建区域贸易协定争端解决机制领域的过程中,发达国家较多关注的是执行措施及其实施,而发展中国家则对争端解决机制的管辖权投入更多注意。在其他变量给定的情况下,如果涉及的问题敏感性越高,成员方在该领域中的谈判所需投入的资源就越多,随之产生的交易成本也就越大。正如查尔斯·利普生(Charles Lipson)所观察的那样,在经济事务领域,国家间所涉及的敏感度较低,因此合作比较容易展开,而在军事安全领域,国家间所涉及的敏感度较高,所以国际合作比较困难。因此,在构建贸易争端解决机制过程中需把握不同成员方对谈判议题的敏感程度。

2.成员方同质性

成员方同质性指的是不同成员方在意识形态、政治制度、经济体制、法律体系、宗教信仰以及文化传统等方面的相似程度。通常来看,在其他变量给定的情况下,各成员方在上述各方面的相似程度越高,成员间构建争端解决机制的成本也就越低,机制运行也就越顺畅。“每个法律体系都是各种决定性因素之特定结合的独特产物”,区域贸易协定争端解决机制的形成概莫能外。如欧盟法律体系当中并没有通过缔结单独的条约来解决成员间的经贸争端,上述争端主要通过《欧洲法院规约》和《欧洲法院程序规则》来解决。欧盟经贸争端解决机制所体现的一体性无疑会减少区域内各成员方的交易成本,进一步促进区域合作。究其根底,欧洲人的集体意识、类似的法律精神、文化传统与宗教信仰是欧盟经贸争端解决机制乃至欧盟法律体系得以形成的重要因素。有学者认识到“欧洲人精神文化意识的重新整合过程,这正是今日欧洲一体化得以形成的文化前提。”由此观之,欧盟内部各成员方具有的同质性程度可能是其他区域组织在构建争端解决机制时无法达致的。

3.透明度

透明度是制约区域贸易协定争端解决机制构建成本的关键性因素。“透明度是指国内政体内外的行为主体能够通过法律、政治和制度结构获得关于政府和社会内部特点的信息。”透明度应当包含两方面的内容:一是信息的发布者尽可能地将接收者所需信息及时公布;二是信息的发布者所公布的信息必须是准确,而非虚假的。一般来说,在其他变量给定的情况下,成员方国内发布信息的体系透明度越高,其他成员方言搜集信息的渠道就越畅通,其在上面所耗费的成本也越低,之间进行合作的可能性也就越大。东盟争端解决机制的制度变迁就体现了透明度原则对该机制的重要影响。东盟争端解决机制中最重要的法律文本无疑是《1996年争端解决机制议定书》、2004年《东盟促进争端解决机制议定书》和2010年《东盟宪章争端解决机制议定书》。在短短的15年间,东盟争端解决机制便经历了三重变奏。其中很重要的一点就是原有的争端解决机制透明度不高,缺乏操作性和指引性。东盟前秘书长王景荣(Ong Keng Yong)曾对《1996年争端解决机制议定书》未予启用作过解释,“1996议定书因其过度的官方习气,以致被认为缺乏效率,因此一直未予启用”。如何使东盟争端解决机制走出上述困境,笔者曾论及,“一是彻底修正制度变迁中不合理的制度以适应实践需要,二是为合理的制度提供足够的支持,引导实践作适度变向”。为此,后两份议定书力图通过细化争端解决程序、增设更具司法性的仲裁规则、要求东盟各国定时公布相关信息等方面的努力来提高争端解决机制的透明度,以此促成东盟争端解决机制的制度完善。

(二)治理区域贸易协定争端解决机制的影响变量

区域贸易协定争端解决机制构建之后,成员间为保证机制的良好运行,仍需为此支付大量成本。这些成本主要包括实施机制的成本、监督成员方的履约成本、情势变更后重新磋商的成本以及制裁违约的成本等。上述成本的出现,有可能基于外因变化而发生,但多数是由于成员方的机会主义行为所导致。资产专用性、不确定性和交易频率是影响成员间治理成本的主要影响变量。

1.资产专用性

根据威廉姆森的观点,“资产专用性是指不牺牲生产价值的条件下,资产可用于不同用途和由不同使用者利用的程度”。一般来说,资产专用性程度越高,成员方的实施机会主义行为的可能性越大,成员间治理成本也就越高。经济学又将资产专用性分为地点专用性、物质资产专用性和人力资产专用性等三种类型。众所周知,通过常设性机构或临时性机构来解决区域经贸争端是各成员方的主要途径。就资产专用性而言,临时性机构在地点、物质资产及人力资产三个方面均体现出比常设性机构更高的资产专用性。也就是说,在对区域贸易协定争端解决机制进行治理的过程中,经临时性机构途径解决的经贸争端会触发成员间较多的机会主义行为,从而导致成员间治理成本的加大。因此,设置常设性机构还是临时性机构来解决区域贸易协定范围内的各种争端,会对各成员方的治理成本产生不小的影响。

2.不确定性

学者对不确定性有不同理解。理查德·福尔勒(Richard Fuerle)认为不确定性是“在任何一瞬间个人能够创造的那些可被意识到的可能状态”。而罗伯特·基欧汉认为不确定性是“不对称信息,道德风险以及不负责任行为”的合成。而我们所论及的不确定性是指由机会主义所引起的策略不定性。具体到区域贸易协定争端解决机制的治理领域,不确定性指的是因缔结协议的成员方数目以及成员方互相接收信息的程度不同所带来的治理程度的不能确知状态。一般来说,缔结协议的成员方越多,治理的不确定性越大。此外,成员方互相接收信息的程度与信息传递的清晰性、一致性和传递成本也存在必然的联系。清晰性越高,信息传递越一致,传递成本越高,不确定性就越小。例如,欧盟争端解决机制随着其东扩步伐的加快,其不确定性及其他治理成本也在加大。东盟争端解决机制由于成员众多,使得相互监督变得越来越困难,该机制适用的不确定性也在增加。正如曼瑟尔·奥尔森(Mancur Olson)所言,“集团越大,它提供的集体物品的数量就会越低于最优数量”。也即是说,区域贸易协定争端解决机制涉及的成员数目越多,成员方通过机会主义行为所产生的不确定性越大。

3.交易频率

交易频率是指产品在一段时间内交易的次数。在区域贸易协定争端解决机制领域,交易频率是指经贸争端发生后使用争端解决机制的频率与次数。交易频率对交易成本的影响其实是与机会主义行为相关的。如果机会主义行为没有约束地经常出现,那么,交易频率越高,成员付出的治理成本就会越大。例如,被誉为“北美自由贸易区最具创造性的一项贡献”的投资争端解决机制,它在构建之后已有诸多投资者与国家之间的争议是通过该机制来解决的。如果成员一方在参与争端解决机制时出现大量的机会主义行为,为维持争端解决机制的正常运行,其他成员方肯定要为之耗费比正常情况下更多的治理成本。成员方使用该机制的频率愈高,则产生的治理成本也就愈多。而采取机会主义行为又是成员方在参与区域贸易协定争端解决机制时的常态,为此,交易频率与成员方的治理成本之间显然成正比关系。

“国际制度的创设,一个重要功能就在于降低国际交易成本,虽然并非每一项国际制度都能达到降低国际交易成本的目的”。从上述分析来看,在区域经贸争端领域构建争端解决机制确为必须。但关键是,不同形态的争端解决机制对交易成本的影响大相径庭,选择何种制度模式的确颇费思量。

四、区域贸易协定争端解决机制的制度模式

“既有国际制度研究的另一个不足是,关于国际制度范畴的划分大部分都是模糊的和不精确的。”区域贸易协定争端解决机制的模式划分也存在着类似的困惑。根据区域贸易协定中对不同争端解决方式的组合,笔者尝试将区域贸易协定争端解决机制的模式概括为如下三种:政治模式、准司法模式和司法模式。

(一)政治模式

政治模式是指区域贸易协定争端解决机制主要采取传统的政治或外交方法来解决成员间的经贸争端。其主要方式包括磋商、调解、调停和斡旋。此种模式一般不通过设立单独的争端解决机构和争端解决程序来处理争端。如中国—东盟在签订《中国—东盟争端解决机制协议》之前,主要通过政府首脑非正式会议、部长级会议、五个平行的对话机构及联合声明等方式来解决争端。但随着争端解决机制渐趋条约化,“所有的争端都可能在一些阶段涉及磋商程序,只不过会对该程序施加某种程度的限制。”政治模式中所涉及的争端解决方式逐渐成为区域贸易协定争端解决机制的一部分。纯粹选择政治模式来构建争端解决机制的区域经济组织已非常少见。

政治模式在处理争端的过程中具有灵活性、机动性和隐蔽性等其他模式无可比拟的优势,经政治模式处理的结果甚至不需要国内立法机关的正式批准程序。但通过政治模式获取的收益也要支付相应代价。第一,政治模式的运行并不能“减少世界的复杂性,提供一种简化识别的关键功能”。换言之,政治模式使得成员方无法预知和洞见其他成员方在交易过程中可能采取的行为,有可能导致成员方机会主义行为的滋生。第二,政治模式产生的治理成本较高。政治模式处理的结果由于没有强有力的监督机制,成员方一旦违约,制裁违约的成本就无法控制在合理的预期内。

(二)准司法模式

准司法模式是指区域贸易协定争端解决机制主要通过第三人评估且评估结果具有一定执行力的方式来解决成员间的经贸争端。第三人评估一般是指通过设立第三人仲裁程序或专家组程序来对争端事项作出裁决或建议。具有一定执行力一般是指评估结果可依据授权性的报复与交叉报复来履行。准司法模式的特征在于“……一方面使工作更具‘司法性’,或者一些人会说更具‘法律性’,……另一方面保持更多的‘司法克制’”。WTO 争端解决机制、北美自由贸易区争端解决机制与中国—东盟争端解决机制均是该类模式的代表机制。

从交易成本理论来看,准司法模式在透明度、不确定性及交易频率等方面与政治模式存在较大差异,能较大地降低成员方的交易成本。首先,由于在组织结构、行政设施及监督机制等方面得到强有力的保证,第三方评估机构在争端解决过程中更容易扮演中立角色,其信息搜集和信息披露能有效摒弃单方机构的偏见,其透明度显著提高。其次,第三方评估程序的设立,能有效提高成员方对己方行为与其他成员方行为的预判,减少不确定性的发生。最后,由于该模式能较大地降低成员间的交易成本,从规模经济的角度出发,各成员方在出现同类争端时会选择该类模式来解决争端,从而提高该模式的使用频率。从上述角度来看,准司法模式表明了区域贸易协定争端解决机制正朝着“更正式、更法律化的程序”迈进。

(三)司法模式

司法模式是指在区域基本框架协议下设立司法机构,通过司法程序来解决成员间的经贸争端。詹姆斯·麦考尔·史密斯(JamesMcCall Smith)从第三方评估是否具有自动评估权,第三方裁定是否具有直接约束性职责,是否具有常设性司法机构,司法机构是否具有强制管辖权以及第三方裁定是否直接对成员方国内法产生影响等方面对争端解决机制的条文主义(Legalism)范围进行了分析。其中,常设性司法机构、强制性管辖权、裁决的直接约束力及执行力是衡量区域贸易协定争端解决机制是否是司法模式的标志性要件。欧盟争端解决机制、西非国家经济共同体和东部及南部非洲共同市场的争端解决机制是该模式的典型代表。

与准司法模式比较,司法模式所需的构建成本明显要高。成员要提高集体决策的效率和降低集体决策的成本,它就必然要设立司法机构、配置司法人员、构建司法程序,以此来对协定进行执行和监督。在此过程中耗费的搜集信息的成本、讨价还价的成本以及作出决策的成本肯定要比之前两种模式要高得多。这种模式的优势在于治理成本要明显偏低。“一旦一个机制建立起来以后,处理每一个追加议题的边际成本将比没有机制要更低。”在司法模式下,随着资产专用性程度的大幅降低,各成员方的信息传递与信息交换的成本也明显下降,争端解决过程中的不确定性也因此随之减小。就此意义来看,“交易成本和不确定性的重要性,意味着维持机制比建立机制更重要”。

在詹姆斯·麦考尔·史密斯的条约主义特征基础上,我们可以得知:司法模式的条约化水平最强,准司法模式次之,政治模式居后。上述三种模式是当今区域贸易协定争端解决机制的常见形态。在交易成本理论的基础上,成员方在这三种模式当中究竟会作何种选择?下文拟析之。

五、区域贸易协定争端解决机制的模式选择

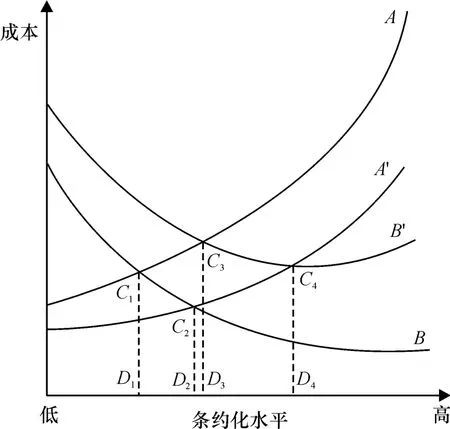

从上述分析可以得知:区域贸易协定争端解决机制的制度模式大致可分为司法模式、准司法模式和政治模式。这三种模式中政治模式条约化水平最低,成员方为此支付的构建成本最低,而治理成本最高;司法模式条约化水平最高,成员方为此支付的构建成本最高,而治理成本最低。准司法模式无论是构建成本还是治理成本都居中。由此可见,成员间构建成本随条约化水平提高呈上升趋势,成员间治理成本随条约化水平提高呈下降趋势。成员方在选择争端解决机制时,如果纯粹从交易成本的角度考虑,它将会在构建成本与治理成本之间进行衡量。而构建成本与治理成本的总和构成了成员间的总交易成本。其衡量的结果就是在保持收益的情况下,尽可能降低交易成本,以此为依据来选择争端解决机制的模式形态。在图1,横轴表示争端解决机制模式的条约化水平,纵轴表示成员所耗费的交易成本,A曲线表示成员间构建成本,B曲线表示成员间治理成本,C曲线表示成员间的总交易成本,它是A与B的叠加。D点是A曲线与B曲线的交叉点,它表示在此点上成员间总交易成本最小,该点在横轴对应点E所代表的条约化水平应当就是成员方能够选择的最优制度模式。

图1

图2

但由于成员选择制度模式的偏好及过程均有所不同,图1只能解释静止状态下成员选择制度模式的过程。随着各种影响变量的变化,成员选择制度模式也会产生相应的变化。在图2中,横轴代表模式的条约化水平,纵轴代表成员所耗费的成本。A曲线代表静止状态下成员间的构建成本,A′曲线代表某变量发生变化后成员间的构建成本,B曲线代表静止状态下成员间的治理成本,B′曲线代表某变量发生变化后成员间的治理成本。C、C、C、C分别代表不同点的成员间总交易成本大小,D、D、D、D为 C、C、C、C分别对应的制度模式所代表的条约化水平。

首先,我们讨论成员间构建成本变化给制度模式选择带来的影响。从图2来看,在其他变量给定的情况下,如果成员间构建成本呈下降趋势,成员间构建成本则由A曲线移动为A′曲线,成员间构建成本曲线与治理成本曲线的交点就由C移到C,C在横轴上对应的D所代表的制度模式条约化水平无疑要比之前C在横轴上对应的D所代表的制度模式条约化水平高。在此基础上,我们应该探讨在何种情况下成员间构建成本会呈下降趋势?我们之前已分析了可能影响成员间构建成本的三个主要影响变量分别是:问题敏感程度、成员方同质性和透明度。在问题敏感程度方面,在其他变量给定的情况下,问题的敏感程度越低,成员间构建成本就越低。在成员方同质性方面,在其他变量给定的情况下,成员方同质性程度越高,成员间的构建成本越低。在透明度方面,在其他变量给定的情况下,透明度越高,成员间的构建成本就越低。由此,可得出第一个结论:在其他变量给定的情况下,问题敏感程度越低,成员方同质性程度越高,透明度越高,成员方就越有可能选择条约化水平越高的制度模式。

下面我们讨论成员间治理成本变化给制度模式选择带来的变化。在图2中,在其他变量给定的情况下,如果成员间治理成本呈上升趋势,成员间治理成本则由B曲线移动为B′曲线,成员间构建成本曲线与治理成本曲线的交点就由C移到C,C在横轴上对应的D所代表的制度模式条约化水平无疑要比之前C在横轴上对应的D所代表的制度模式条约化水平高。在此基础上,我们应该探讨在何种情况下成员间治理成本会呈上升趋势?我们之前已分析了可能影响成员间治理成本的三个主要影响变量分别是:资产专用性、不确定性和交易频率。在资产专用性方面,在其他变量给定的情况下,资产专用性程度越高,成员间治理成本越高。在不确定性方面,在其他变量给定的情况下,不确定性程度越高,成员间治理成本越高。在交易频率方面,在其他变量给定的情况下,交易频率越高,成员间治理成本就越高。由此,可得出第二个结论:在其他变量给定的情况下,资产专用性程度越高,不确定性越大,交易频率越高,成员方就越有可能选择条约化水平越高的制度模式。

最后我们讨论成员间构建成本与治理成本都发生变化给制度模式选择带来的影响。在图2中,在其他变量都给定的情况下,如成员间构建成本下降,治理成本上升。成员间构建成本曲线与治理成本曲线的交点就由C移到C,C在横轴上对应的D所代表的制度模式条约化水平无疑要比之前C在横轴上对应的D所代表的制度模式条约化水平高。由此,可得出第三个结论:在其他变量给定的情况下,问题敏感程度越低,成员方同质性程度越高,透明度越高,且同时资产专用性程度越高,不确定性越大,交易频率越高,成员方就越有可能选择条约化水平越高的制度模式。

六、余 论

本文尝试从交易成本理论来分析区域经济组织中各成员方会基于何种考虑来选择争端解决机制的模式。虽已得出三个基本结论,但在解释力上尚存如下局限:第一,本文前两个结论阐释的是单一变量变化对成员选择制度模式的影响,后一结论阐释的是两类变量呈逆向变化时对成员选择制度模式的影响。这三个结论没有涉及各个变量的交叉变化以及构建成本变量与治理成本变量呈正向变化时对成员选择机制模式的影响。要解决上述问题可能涉及到不同变量的具体数值测量。第二,交易成本只是成员选择机制模式的考量维度之一。詹姆斯·麦考尔·史密斯就认为“一个政府在进行具体贸易谈判时对条文主义表现出来的偏好程序取决于成员方的贸易依附程度、相关的经济实力和拟达到的自由化深度”。为此,结论的正确与否尚待学界的批评与实践的进一步检验。

[1](美)约翰·H.杰克逊.GATT/WTO 法理与实践[M].张玉卿等译.北京:新华出版社,2002.

[2]Gadamer.Wahrheit und Methode[M]∥(德)卡尔·拉伦茨.法学方法论[M].陈爱娥译.北京:商务印书馆,2005.

[3]卢现祥.新制度经济学[M].武汉:武汉大学出版社,2011.

[4]Robert Keohane.International Institutions:Can InterdependenceWork?Foreign Policy[J].Washington,Spring,1998.

[5]Oliver Williamson.Transaction-Cost Economics:The Governance of Contractual Relations[J].Journalof Law & E-conomics,1979(22).

[6]James Fearon.Rationalist Explanations for War[J].Inernational Organization,1995,49(3).

[7](美)奥利佛·威廉姆森.资本主义经济制度[M].段毅才等译.北京:商务印书馆,2002.

[8]笪凤媛,张卫东.交易费用的含义及测度:研究综述和展望[J].制度经济学研究,2010(1).

[9](美)埃里克·弗鲁博顿,鲁道夫·芮切特.新制度经济学:一个交易费用分析范式[M].姜建强等译.上海:上海三联书店,2006.

[10](美)汉斯·摩根索.国家间政治:权力斗争与和平(第七版)[M].徐昕等译.北京:北京大学出版社,2006.

[11](美)戈登·克雷格,亚历山大·乔治.武力与治国方略——我们时代的外交问题[M].时殷红等译.北京:商务印书馆,2004.

[12](美)伯恩哈德·格罗斯菲尔德.比较法的力量与弱点[M].孙世彦等译.北京:清华大学出版社,2002.

[13]邹诗鹏,乔治·麦克林.全球化与存在论差异[M].武汉:湖北人民出版社,2006.

[14]Bernard Finel and Kristin Lord.The Surprising Logic of Transparency[J].International Studies,1999,(43).

[15]H.E.Ong Keng Yong.ASEAN and the 3 L's:Leaders,Laymen,and Lawyers[EB/ON].(2006 -6 -21)[2012-11 - 16]http:∥www.aseansec.org/17356.htm

[16]孙志煜.国际制度的表达与实践:以中国——东盟自由贸易区争端解决机制为样本的分析[J].暨南学报(哲学社会科学版),2012(3).

[17](美)奥利佛·威廉姆森.经济组织的逻辑[C]∥陈郁.企业制度与市场组织——交易费用经济学文选[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,1996.

[18]张宇燕.经济发展与制度选择[M].北京:中国人民大学出版社,1992.

[19](美)罗伯特·基欧汉.霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争(增订版)[M].苏长和等译.上海:上海世纪出版集团,2012.

[20](美)曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑[M].陈郁等译.上海:格致出版社,2011.

[21]叶兴平.《北美自由贸易协定》投资争端解决机制剖析[J].法商研究,2002(5).

[22]苏长和.全球公共问题与国际合作:一种制度的分析[M].上海:上海人民出版社,2009.

[23]J.G.Merrills.International Dispute Settlement(4th edition)[M].Cambridge:Cambridge University Press,2005.

[24](德)柯武刚,史漫飞.制度经济学:社会秩序与公共政策[M].韩朝华译.北京:商务印书馆,2008.

[25]Mary Ellen O'Connell.International Dispute Settlement[M].Burlington:Ashagate Publishing Company,2003.

[26]James McCall Smith.The Politics of Dispute Settlement Design:Explaining Legalism in Regional Trade Pacts[J].International Organization,2000(54).