慢性化脓性中耳炎并发真菌感染的临床研究

2014-08-28付鸿鹰

付鸿鹰

(湖北省浠水县人民医院耳鼻咽喉科,湖北 浠水 438200)

慢性化脓性中耳炎并发真菌感染的临床研究

付鸿鹰

(湖北省浠水县人民医院耳鼻咽喉科,湖北 浠水 438200)

中耳炎;化脓性;真菌

慢性化脓性中耳炎是一种常见的耳鼻喉科疾病,发病主要原因为中耳黏膜、骨膜、骨质等出现炎症、流脓等现象所引起,若并发真菌感染,则易出现反复流脓现象,且耳内分泌物具有异味,患者可出现听觉能力降低,甚至耳膜出现穿孔,严重者可导致颅内、外出现并发症状,影响生命安全,所以应积极治疗[1-2]。2013-02—2013-07,我们将100例慢性化脓性中耳炎合并真菌感染患者的疾病情况进行分析,将50例采用聚维酮碘治疗,并与3%水杨酸乙醇治疗50例对照观察,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 全部100例均为我科就诊的慢性化脓性中耳炎并发真菌感染患者,随机分为2组。对照组50例,男34例,女16例;年龄17~69岁,平均(38.4±2.7)岁;病程7d~9年,平均(16.7±3.8)个月;其中41例为单耳发病,9例为双耳发病。治疗组50例,男33例,女17例;年龄19~71岁,平均(37.9±3.1)岁;病程7d~9年,平均(16.2±2.1)个月;其中39例为单耳发病,11例为双耳发病。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。另选取100名健康者,与100例慢性化脓性中耳炎并发真菌感染患者对比分析真菌感染危险因素。100名健康者中,男70名,女30名;年龄18~70岁,平均(36.9±3.1)岁。

1.2 诊断标准 ①全部患者均经过镜下检查发现有菌丝或孢子体,确诊为真菌感染。②临床症状:耳内瘙痒、耳闷、耳鸣及耳内流脓甚至耳痛等。③耳镜检查:外耳道、鼓室或乳突腔内有脓液或脓块、污秽痂皮及干酪样物。④CT扫描:部分鼓膜松弛部穿孔不明确的患者采用颞骨CT扫描。

1.3 治疗方法

1.3.1 常规治疗 使用3%过氧化氢溶液及吸引器将外耳道痂皮或脓性分泌物清除干净。

1.3.2 对照组 在常规治疗的基础上,使用3%水杨酸乙醇耳浴,耳浴方法:指导患者保持侧卧位,外耳道口向上,将3%水杨酸乙醇滴入并充满外耳道,静置保持10min后变换体位倒出药液。每日2次。

1.3.3 治疗组 在常规治疗的基础上,使用聚维酮碘溶液(广东科伦药业有限公司,国药准字H44023381)进行耳浴治疗,每日2次。

1.3.4 疗程及注意事项 2组患者疗程均为5d,在进行耳浴治疗期间应根据患者具体情况判断是否需要使用吸引器将外耳道及鼓室内的分泌物清除。治疗过程中应禁止患者掏、挖耳朵,避免出现损伤;防止患者耳内进水,影响治疗。

1.4 真菌检验 使用药用棉棒采取患者耳内痂皮及分泌物并在高倍镜下检查,根据显微镜检查结果中的菌丝、孢子体形态及真菌培养后形成菌落的具体形状,来判断真菌的具体种类。培养菌落:使用棉棒采取内痂皮或分泌物,溶于无菌水中,将无菌水倒入培养皿后倒入琼脂,放置于37℃恒温箱中进行培养。

1.5 疗效标准 治愈:患者耳痒、耳鸣等临床症状明显消失,外耳道及鼓室内洁净干燥,分泌物连续3次涂片镜检,结果均显示为阴性;有效:患者耳痒、耳鸣等临床症状明显好转,外耳道及鼓室干燥洁净;分泌物连续3次涂片镜检,1~2次结果显示阴性。无效:患者临床症状基本无好转,外耳道及鼓室状况无明显好转。治愈率+有效率=总有效率。

2 结 果

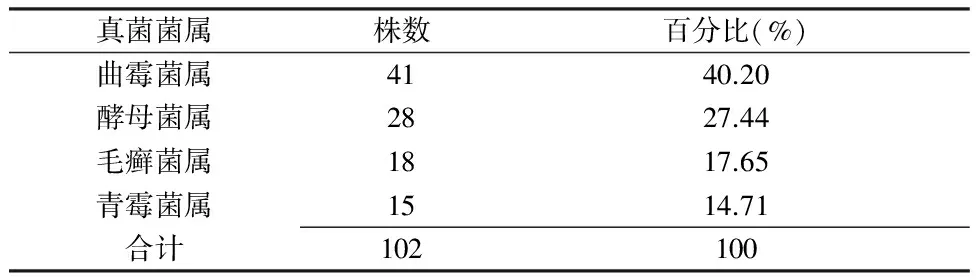

2.1 100例患者耳分泌物真菌菌属培养情况 见表1。

表1 100例患者耳分泌物真菌菌属培养情况

由表1可见,全部100例患者的耳内分泌物进行真菌培养后,共培养出4种菌属,合计102株菌株。其中曲霉菌属数量最多,青霉菌属最少。

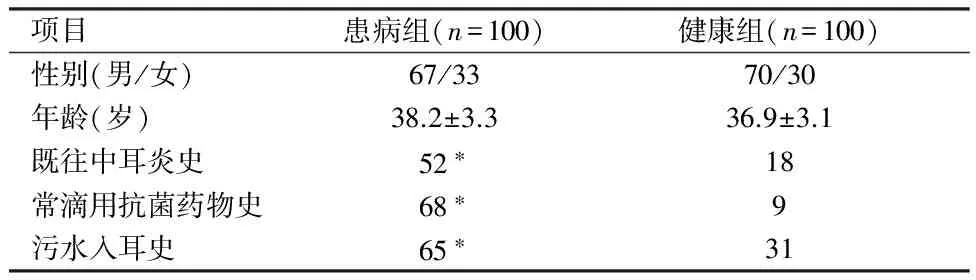

2.2 患病组与健康组真菌感染危险因素对比 见表2。

表2 患病组与健康组真菌感染危险因素对比 例

与健康组比较,*P<0.05

由表2可见,2组性别、年龄比较差异无统计学意义(P>0.05);具有既往中耳炎史、常滴用抗菌药物史及污水入耳史对真菌感染的发生具有影响,2组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 2组疗效比较 见表3。

表3 2组疗效比较 例

与对照组比较,P<0.05

由表3可见,2组总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组疗效优于对照组。

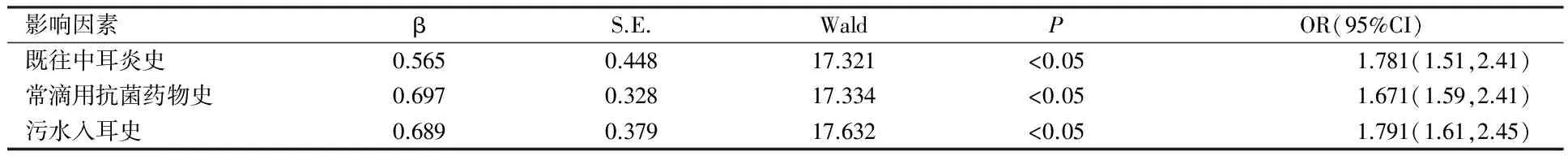

2.4 真菌感染相关因素多元Logistic回归分析结果 见表4。

表4 真菌感染相关因素多元Logistic回归分析结果

由表4可见,真菌感染的相关因素为既往中耳炎史、常滴用抗菌药物史及污水入耳史(P<0.05)。

3 讨 论

真菌是一种广泛存在于自然界中的生物体,生存方式主要是寄生在腐物或活体上,真菌孢子分散于空气中,通过空气流通,温暖及潮湿的外界环境更有利于真菌孢子的生长繁殖[3]。一般遍认为真菌的致病能力较弱,只在一定特殊条件下才会致病,如年老体弱者、患有全身消耗性疾病的患者、因长期使用激素而造成免疫力低下者,或长时间服用大量抗生素而造成机体内菌群失调,直至出现真菌感染的患者。慢性化脓性中耳炎常由于在急性期治疗不及时,逐渐转变为慢性中耳炎。患者鼻、咽部存在慢性病灶也是病情转变的重要原因之一。急性炎症出现临床症状6~8周后,若依然存在中耳炎症状,则转为慢性。中医将该类疾病归属为脓耳范畴,又称之为底耳或耳湿等。《灵枢·厥病》中有:“耳痛不可刺者,耳中有脓。”其临床表现症状与慢性化脓性中耳炎十分相似[4-5]。患者中、下鼓室黏膜可出现病理改变,骨质部分可被侵蚀,可发现肉芽或息肉等物质;可致使患者听觉能力丧失、聋,严重者可致使患者颅内、外出现并发症,对生命安全造成影响。因此,应第一时间积极治疗该疾病,保证患者生活质量。

本次调查研究中100例患者均诊断为慢性化脓性中耳炎合并真菌感染,该疾病真菌检验主要为曲霉菌属及酵母菌属等。调查研究数据显示,经真菌检验发现,曲霉菌属占40.20%,为最多的菌属;青霉菌属占14.71%,为最少的菌属;可见,真菌感染的患者多为曲霉菌属感染;另治疗组使用常规处理的基础上,加以使用聚维酮碘进行耳浴治疗,总有效率为96.0%,而对照组则使用3%水杨酸乙醇,总有效率仅为82.0%,2组比较差异有统计学意义(P<0.05)。由于聚维酮碘具有广谱灭菌作用,因此可将细菌繁殖体、芽胞、菌丝、孢子体等生物体杀灭,从而才能在慢性化脓性中耳炎合并真菌感染的治疗中发挥显著的效果。根据本次调查数据显示,既往有中耳炎史、长期滴用抗菌药物史及污水入耳史均对真菌感染的发生造成影响。本次调查中65%的患者病发前有污水入耳史。由于慢性化脓性中耳炎患者耳部长期持续、反复的出现流脓现象,因此耳内环境变得十分潮湿,为真菌生长繁殖提供了有利的环境,继而极易出现并发真菌感染现象。由于真菌喜好温暖潮湿环境,当外耳道出现进水或分泌物积存现象,或常滴用抗菌药物时,也极易受到真菌感染。因此,治疗该病应经常清洁患耳,保持耳朵干燥,降低湿度,若持续、反复性出现分泌物,则需加强患耳清洁次数,或更改治疗方案,可同时加以服用中药进行调理恢复,使病情加快好转。

综上所述,治疗慢性化脓性中耳炎合并真菌感染,应经常清洁患耳,保持干燥。聚维酮碘治疗该疾病效果显著,且安全可靠,值得广泛推广使用。

[1]胡旭武.慢性化脓性中耳炎合并真菌感染的临床分析[J].中华医院感染学杂志,2011,21(9):1790-1791.

[2]张奕,刘君,赵纪余,等.65例慢性化脓性中耳炎伴真菌感染诊治分析[J].上海交通大学学报:医学版,2010,30(10):1254-1257.

[3]陈华英.慢性化脓性中耳炎合并真菌感染的临床分析[J].中华医院感染学杂志,2012,22(24):5572-5573.

[4]张奕,赵纪余.中耳炎合并真菌感染60例分析[J].实用诊断与治疗杂志,2008,22(3):173-174.

[5]方瑾,钱林荣,潘军燕,等.化脓性中耳炎伴真菌感染5例[J].中国眼耳鼻喉科杂志,2011,11(1):49,72.

(本文编辑:李珊珊)

付鸿鹰(1966—),女,副主任医师,学士。从事耳鼻咽喉科临床工作。研究方向:耳鼻喉科疾病。

R764.210.5;R763

A

1002-2619(2014)11-1750-03

2013-09-25)