上古汉语语篇连贯机制的实现策略

2014-08-27陈丹丹

陈丹丹

(扬州大学 外国语学院,江苏 扬州 225009)

自布拉格学派开创功能句子观以来,语篇分析成为语言学研究的重要分支。语篇是具有有效交际功能的意义单位,语篇表层之下潜藏着底层语义网络,它表现为语篇的连贯。连贯性是语篇与非语篇之间的区别性特征。美国研究者Zellig Harris曾说过:“语言不是在散漫无序的词或句子中发生的,而是在连贯的话语中。”[1]语篇“言内”、“言外”的各要素间相互照应、语义连贯,传递一段完整的信息,完成一定的功能。可见,连贯是任何一个语篇都具有的重要特性,是语篇分析的关键概念。至今,不少学者对语篇连贯性进行了研究,但多集中于印欧语系、现代汉语诸语篇,很少关注古代汉语,尤其是上古汉语的语篇特性。本文试图借鉴西方语篇语言学的研究框架,结合上古汉语的实际,以《尚书》语篇为例,分析上古语篇“连贯性”的实现策略,以期进一步了解上古语篇的语言质态。

一、连贯性及其实现框架

连贯性研究是语篇分析的重要组成部分。学者们对语篇连贯的研究不断深入,形成了许多理论体系。Halliday & Hasan在语域衔接理论中指出语域是与情景语境相联系的意义构型,作为意义特征,它处于形式和情景之间,能够激活形式标记的衔接功能,使其与情景语境联系起来,成为连贯的索引特征。Van Dijk受Chomsky转换生成语法的影响,在其“生成篇章语法”研究中提出了宏观结构理论,认为语篇连贯不仅取决于表层句子之间线性的微观结构,还在于决定语篇整体连贯的底层语义宏观结构。Danes & Fries在主位推进理论中以语篇内部连接性来讨论连贯概念,从超句角度利用不同的主位组织结构模式体现语篇整体结构的统一性、连贯性。Brown & Yule提出心理框架理论,聚焦于语篇外部,认为决定语篇连贯的条件在语篇外,强调讲话者的背景知识对语篇连贯的解释性。在国内,胡壮麟、张德禄、王东风等结合汉语实际,加入了语音语调、及物性、语气结构、心理认知结构、文化语境等考量维度,对语篇连贯理论进行拓展和创新。可见,连贯是一个语义概念,表现为语篇整体在语义上的联系和一致性,而这种联系和一致性不是孤立的语篇所能完成的,必需将其置于整个符号系统中。因此,连贯性是一个立体网络体系,它的实现是多层次、多方位的。

连贯是一个立体网络结构,具有多层次的实现框架,因此,要研究连贯的实现策略就要考查不同层次符号系统对语义网络系统的影响。具体地讲,连贯是语篇的语言形式与语境相互作用产生的总体效应:由语境决定,由语言形式(词汇、语法、语音)体现[2]。从语境角度看,语境可分为文化语境和情景语境:如果语篇宏观结构符合文化语境所规约的体裁,实现其功能,那它就是连贯的;如果语篇符合情景语境所构建的情景框架—语域,行使适当的功能,那它是连贯的。这意味着语篇与语境的语义关系已经建立。从语篇本身讲,连贯性表示语篇无论是线性的还是层级性的语义关系都连接完好,语篇各部分在整个语篇中各司其职,形成一个语义整体。综上,内部衔接一致的语篇符合当时的交际环境需要,与情景语境融为一体,并符合所属文化语境的语类结构潜势的要求,完成交际功能,那么就实现了连贯。

二、上古语篇“连贯性”的实现策略

《尚书》是上古汉语语篇的杰出代表,是进行上古汉语语篇研究的经典语料。首先,《尚书》是我国最重要的古典文献之一,被儒家奉为五经之首,自汉代立为官学以来,备受尊崇,成为整个封建社会最重要的教科书,所谓援《书》为史鉴,授《书》为教化,解《书》以赞治,引《书》以立说,其社会影响力可见一斑。其次,《尚书》文本突破商周金、甲文等共时的语言材料字数、篇幅、行文格式等诸多限制,准确反映商周语言实际,且具备记言、叙述、描写等多种表达方式[3],是语言学研究的重要材料。再次,《尚书》语篇属于口语化的官方文书,汉代孔安国《尚书序》将《尚书》分为六种体式:典、谟、训、诰、誓、命,多为训下告上之词,《文心雕龙·宗经》云:“诏策章奏,则书发其源。”可见,《尚书》是文告、会议记录等应用文体的滥觞,也开辟了古代散文创作的先河[4],是上古语篇典型文献之一。因此,本文以《尚书》为语料,结合其语言特点,分析上古语篇连贯性的实现策略,可以对上古汉语语篇“连贯性”实现机制进行具体的说明,并体现一定的典型性。今存《尚书》共五十八篇,但由于研究主题的需要和篇幅所限,本文只选取了其中一篇完整语篇——《牧誓》作析。

(一) 实现语篇连贯的语境策略

1.文化语境策略

语境是语篇发生的社会符号层,语言活动都在一定的环境中发生。英国人类学家马林洛夫斯基(Malinowski)提出“文化语境”(context of culture):在同一语言文化环境里的人们对用语言进行交际实现不同的目标有一套本文化环境大家都认可、共享的相应不同的步骤、结构[5]。《尚书》是中国的源头典籍,生成于远古的华夏文明,华夏子孙在相同的文化背景中,共享着思维模式和行为习惯,有较为固定的“行为潜势”,在语言符号中体现为一套约定俗成的说话、作文的规则和原则,这种固定的交际模式或语义结构称为“语类”或“体裁”,在结构上,不同体裁有不同的纲要式结构。因此,语篇与语境之间语义连贯的实现策略是,语篇宏观结构要与文化语境所规约的体裁相一致,符合所属语类结构潜势,实现其功能。

“誓”是《尚书》中六种体式之一,主要是君王诸侯的誓众词。《说文》:“誓,约束也。”[6]《尚书》中的六誓多数为约束军队之用,因此,一般用作与敌军决战前的誓师词,其目的是克敌制胜。作战争前的政治动员、战前部署、形势分析、战场纪律、战术运用以及兵役制度等则是达到这一目的的相应步骤和过程,是作“誓”的纲要性结构。从《甘誓》(原始社会末期)到《秦誓》(封建社会初期),千百年的时间跨度中,“誓”体的篇章几乎沿袭了一致的纲要性结构,形成该文体共同的语篇结构。《牧誓》一文首先展现了誓师前的部署:周武王募集西方诸侯国和部落联盟,发起牧野之战,要求军队布列齐整,场面气势恢宏;第二小节说明发动战争的原因,声讨商王罪行,声明自己“恭行天之罚”,皆为最有力的政治动员,能激发将士的斗志,取得人民支持,保证战争胜利;最后,宣布战场纪律和赏罚,清楚明确,也是夺取战争胜利的必要一环。全篇无论从语篇结构的安排,还是衔接手段的运用,都体现出上古汉语语篇连贯的实现策略。

2.情景语境策略

人们带着社会所赋予的文化背景和心理模式,参与的每一个言语事件都有其发生的即时语境——情景语境,这是现实化的文化语境。上古语篇基本是情境依赖型语篇,上古语篇《尚书》所记的言、事根据其发生的情境构型生成大量的隐形衔接。因此,当时语通句畅的语篇,如今看来却是诘屈聱牙,可见,上古语篇实现语义连贯的另一个重要策略是:语域与语篇的一致。语域由语场、语旨、语式三个变量组成,体现语篇的经验意义、人际意义、谋篇意义,是具体语言交际事件中能支配语义选择的因素,它将直接或间接地影响或支配语篇意义的选择及语言形式的取舍[7]。如果语篇语义选择和形式取舍皆生成于情境构型,其连贯性便得以实现。

《牧誓》的情景语境—语域构成:

语场(经验意义):周武王在牧野与商纣王的军队决战前的誓师词。

语旨(人际意义):将领(说话者)与士兵(受话者),上级与下级;社会距离:大。

语式(谋篇意义):独白;口头媒介;声音渠道;语言为建构性作用。

首先,情景语境所提供的外界环境对语言选择进行限定,如哪些是在现场情景中和在上下文中明确的,不必用形式手段表达出来;哪些是对现在的交流十分重要,必须要表达出来;哪些是从形式上进行预设的。如《牧誓》中,据其当时的情景语境,“王”必为“周武王”,“妇人”也一定指商纣王的宠妃妲己,而非他人,“尔”在文中必指在场的将士,别无他人。这一衔接纽带一头在文中,另一头在情景语境中,非了解当时情景之人而不能识别。

此外,情景语境中语场、语旨、语式三个变量可以由语言形式中及物性系统、语气系统和主位、信息结构等体现。这些都涉及语篇内部的语言形式,将在下一部分中加以论述。

(二)实现语篇连贯的内部形式策略

语义的相关性在语篇内部形式上,主要由衔接机制体现。衔接机制是从形式特征来研究语篇连贯的重要途径,它的范围应该扩大到所有语义联系机制,由多个层面和多种形式表现出来,如词汇语法层上及物性、语气、主位等结构性衔接和指代、替代、省略、连接等非结构性衔接,语音层上的声韵、句调等音系模式。语篇成分之间、成分与部分之间、部分与部分之间形成线性、层级性的语义衔接网络,前后一致,相互呼应,并与外部语境融为一体,形成一个意义整体,就实现了语篇连贯。就上古汉语语篇而言,也是如此。

1.词汇语法层

(1)及物性结构

及物性是我们对客观世界经验的反映。韩礼德指出,语言能使人类建构关于现实世界的心理图景,并理解周围环境和内心世界所发生的一切[8]。这是人类认知的普遍特征,在远古也是如此。语言(以语篇为代表)能使我们的经验模式化,将世界体现为一个接一个的“过程”,形成“作为成品的语篇”的经验构成体。语篇中的这一语法系统就是“及物性”,它将经验世界识别为一种可以操作的“过程类别”。因此,反映经验意义的语场,在语言形式层面就是用及物性系统来实现的。胡壮麟先生认为,及物性在语篇衔接中的作用应当肯定,其论点是:对某一过程的选用的相对频率可体现一个语篇的某些特征[9]。也就是说,及物性所体现的过程与语篇总体主题意义相一致,那么语篇就具有连贯性。

《牧誓》的语场,即经验意义,是周武王在牧野与商纣王的军队决战前以上告下的誓师词,作战争前的政治动员、战前部署、形势分析、战场纪律、战术运用以及兵役制度等是其主要内容。《牧誓》的及物性结构:除了第一句外,其余皆是由“曰”为主动词的“言语过程”,符合语篇主题。“曰”后面所接的直接引语是语篇的主体内容,在所有小句中物质过程占了89%。《牧誓》语篇小句基本由“动作者+动作(物质过程)+目标”组成,符合语场特征:誓师中,作战争前的政治动员、战前部署、形势分析、战场纪律、战术运用以及兵役制度等一定会用到大量的动词结构。可见,《牧誓》语篇中及物性所体现的过程与语篇总体主题意义和内容相一致,符合当时的情景构型,能够完成一定的功能,语篇具有连贯性。

(2)语气结构

同及物性结构一样,语篇的语气结构也具有衔接功能。古汉语中体现语气类型的元素主要有语气词、叹词、语调模式等。今文《尚书》中语气词有“哉”、“若”、“矣”、“焉”、“乎”、“其”等九个,它们大多身兼数职,同一语气词具有不同的语用特征,表达不同的人际意义,即语旨。此外,“嗟”、“呜呼”、“俞”等叹词中也渗透着强烈的情感。如果语气结构符合语篇中交际双方的关系模式,使交际顺利进行,达到交际目标,那么语篇连贯就实现了。此外,语篇中某一类语气结构的高频出现可以体现语篇体裁。

《牧誓》属于六体中的“誓”体,为以上告下的誓词,发生在将领(说话者)与士兵(受话者)之间,需要表现出上级对下级发号施令时的强大的号召力。相应地,语篇中有大量的感叹句:“逖矣,西土之人!”其中“矣”是“语末助词,助词成句,表感叹”[10]314;“嗟!”独词成句,这一叹词表示对千军万马的大声呼告,除《吕刑》外,皆用于誓词中[10]334;“夫子勖哉!”“勖哉夫子!”不同语序同义表述,“哉”表感叹,号召力极强;“尔所弗勖,其于尔躬有戮!”语气斩钉截铁,字字句句敲击在心。此外,语篇中也不乏表指令和命令的祈使句,完全符合“誓”的体裁要求:“称尔戈,立尔矛,予其誓。”“ 不愆于六步、七步,乃止齐焉。”“不愆于四伐、五伐、六伐、七伐,乃止。”“尚桓桓,如虎如貔,如熊如罴,于商郊。”“弗迓克奔以役西土。”整篇慷慨激昂、气势磅礴。综上,《牧誓》篇中,说话人通过感叹语气和祈使语气的大量运用符合语篇的语旨及“誓”体要求,实现连贯。

(3)主位结构

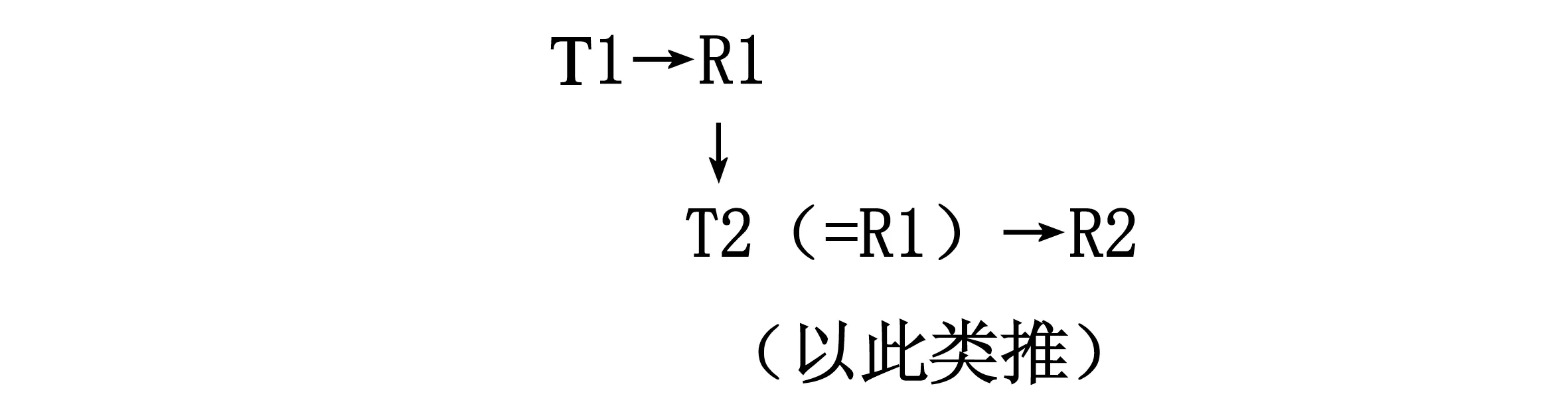

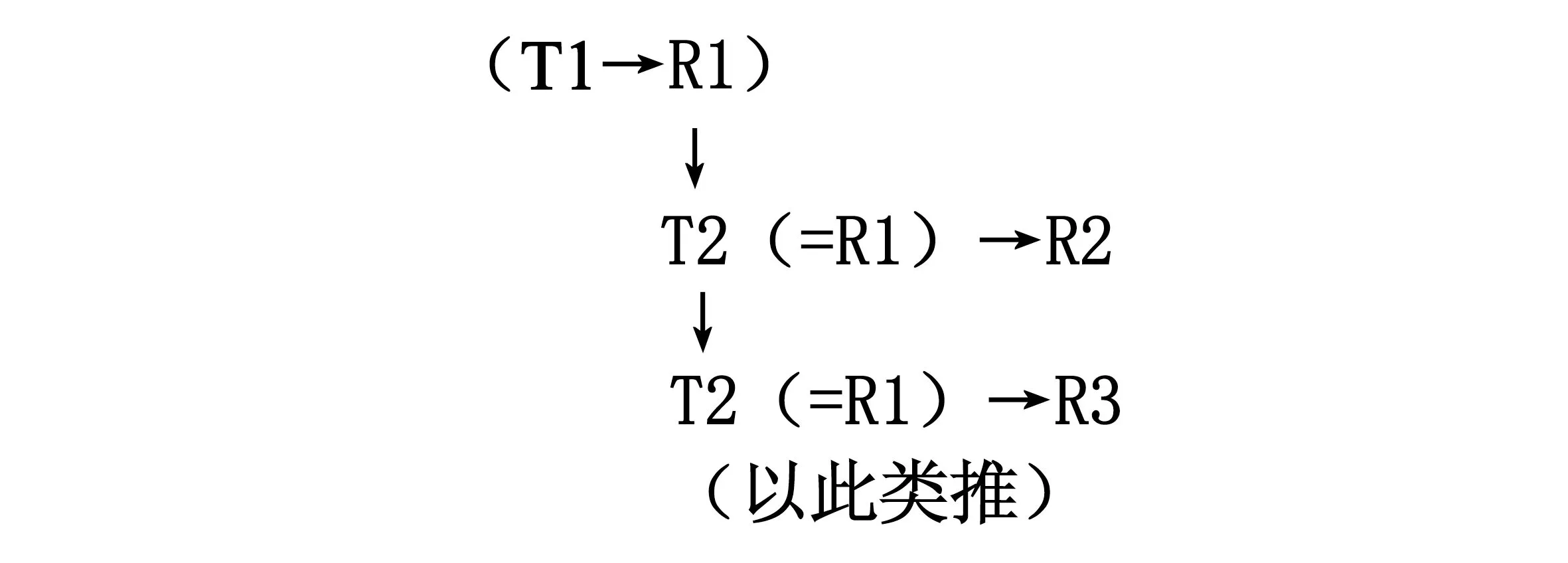

主位推进模式也是实现语篇衔接和连贯的重要手段。它以线性、层级性将语篇话题连接起来,使语篇脉络清晰,新、旧信息有序展开,呈现语篇的衔接和连贯。以《牧誓》中第二小节为例,其中“牝鸡无晨; 牝鸡之晨, 惟家之索。”运用了延续型主位结构,即第一小句的述位作第二小句的主位(见图1);“今商王受惟妇言是用, (商王)昏弃厥肆祀弗答, (商王)昏弃厥遗王父母弟不迪, 乃惟四方之多罪逋逃, (商王)是崇是长, (商王)是信是使, (商王)是以为大夫卿士。(商王)俾暴虐于百姓, (商王)以奸宄于商邑。”(括号中是省略的主语)采用了连续型推进模式,即一组小句的主位相同,而述位变化(见图2)。例中新旧信息或交替出现、或线状延续,完成语篇意义群落的构建。

图1

图2

(4)非结构性衔接

非结构性衔接是韩礼德(Halliday)和哈桑(Hasan)的经典衔接理论,划分出照应、省略、替代、连接、词汇衔接五大衔接手段。

照应,指语篇中一个成分作为另一个成分的参照点,大体分为外指和内指。外指与情景语境相联系,前文已论述。内指存在于语篇内部,如:“是崇是长, 是信是使, 是以为大夫卿士。”中的“是”。

省略,是为了避免重复, 突出主要信息, 衔接上下文。省略可以看作是一种特殊的替代——零替代。这在上古文献中承前省略现象十分常见。《牧誓》中,如:“今商王受惟妇言是用,(商王)昏弃厥肆祀弗答,(商王)昏弃厥遗王父母弟不迪,乃惟四方之多罪逋逃,(商王)是崇是长,(商王)是信是使,(商王)是以为大夫卿士。(商王)俾(四方之多罪逋逃)暴虐于百姓,(商王)以(四方之多罪逋逃)奸宄于商邑。”

连接,是小句之间逻辑意义上的联系,其手段不限于传统语法中的连词,也可以通过副词、介词短语,甚至以零形式体现。《牧誓》中有表示承接关系的连词“乃”、“其”,以及表假设的连词“所”等。“今予发惟恭行天之罚。”中副词“今”既表示时间顺序上的承接,通过上下文它还暗含着一种因果逻辑语义关系。此外,还有逻辑意义以零形式体现,是隐性的,需要通过上下文补充,这在言约义丰的上古语篇中更为明显。如《牧誓》中“牝鸡无晨;(如果)牝鸡之晨,(那么)惟家之索。”“(行军时,)不愆于六步、七步,乃止齐焉。…… (刺击时,)不愆于四伐、五伐、六伐、七伐,乃止。”“(不但)昏弃厥肆祀(并且)弗答, (而且)昏弃厥遗王父母弟(并且)不迪, ……。”(括号中为笔者添加的显化的逻辑意义。)

词汇衔接,是通过词汇意义的连续性来达到衔接的效果。词汇意义关系丰富,主要包括重复、同义关系、反义关系、上下义关系等范畴。《牧誓》中名词“牝鸡”、“步”、“伐”、“夫子”,动词词组“昏弃”、“不愆于”、“勖”,代词宾语“是”,虚词“乃”、“如”、“于”等的重复使用,增强了语篇节奏感,而虚词的重复也能使句子具有同构关系,使语篇更显连贯。“王左杖黄鉞,右秉白旄以麾”中“左”、“右”为反义关系,“杖”、“秉”为同义关系;“昏弃厥祀弗答,昏弃厥遗王父母弟不迪”中“弗”、“不”为同义关系;“俾暴虐于百姓,是奸宄于商邑”中“俾”、“是”为同义关系;“是崇是长”中“崇”、“长”为同义关系。这些同义、反义关系的运用使语篇文字生动又富于变化,连贯性和文学性也由此加强。

2. 语音层

(1)押韵

朱光潜在《诗论》中说:“韵的最大功用在于把涣散的声音联络贯串起来,成为一个完整的曲调。”可见,相同或相近的声韵能将不同的意义单位联系在一起,形成完整的语义群落。因此,语音衔接是古代语篇连贯的重要环节,体现了上古语篇的显著特色,不仅存在于《尚书》语篇中,而且相当广泛,如:鱼阳、歌元、脂真、侯东、微文、支耕、之蒸等七组韵目通过阴阳对转实现通韵,歌月、鱼铎、之职、幽觉、脂质、宵药、微物等七组韵目通过阴入对转实现通韵。这些通韵韵目在语篇中发挥语音对应的功能,增加语言的节奏感和音乐美,使作品和谐统一。

(2)句调

语调有助于表达一定的语义内容和人际意义。句调的前后呼应、相互搭配可起衔接作用;相同句调的复现,特别是饱含某种特殊语义或强烈感情的句调连续出现也能贯串各句[11]。如《牧誓》中“……夫子勖哉!……勖哉夫子!……勖哉夫子!……”这些句子,同一的祈使语气,同一的呼告语调,一方面使文气畅通,一方面起到了连贯语篇的作用。

3.辞格层

辞格的运用往往不限于字词之间,而是关涉到相邻句群乃至整个语篇,并在语篇中起衔接连贯作用。

(1)排比和对偶

排比和对偶都是同构衔接。排比,将结构相同或相似、意思密切相关、语气一致的词语或句子成串地排列,如《牧誓》中“称尔戈,比尔干,立尔矛”、“昏弃厥祀弗答,昏弃厥遗王父母弟不迪”、“是崇是长,是信是使,是以为大夫卿士”、“如虎如貔,如熊如罴”等等;对偶,用两个结构相同、字数相等、意义对称的词组或句子来表达相反、相似或相关意思,如“俾暴虐于百姓,是奸宄于商邑”等。这样的同构组织,可以增强语势,行文铿锵有力,深化中心,有助于实现语篇连贯性、完成语篇功能。此类结构在很大程度上是通过词汇衔接手段实现的,前已提及,不再赘述。

(2)反复

反复,就是为了强调某种意思,突出某种情感,特意重复使用某些词语、句子或者段落等。这里主要指句子的重复,在《牧誓》第三小节表现得尤为明显,利用相同或相似句式的反复出现,使文势如高山悬瀑,飞流直下,语篇浑然一体。反复这一修辞方式基本也是通过词汇衔接实现的。

(3)比喻

古人设喻,不仅使文意深入浅出、文采斐然,而且其本体和喻体间能够形成衔接关系,增强语篇连贯性。《牧誓》第二小节开始以“牝鸡之晨”为喻,来比拟“商王惟妇言是用,昏弃厥祀弗答,昏弃厥遗王父母弟不迪,……”,揭露其祸国殃民的罪行。喻体、本体前后相接成串,形象生动,理清义明。

综上,语篇连贯是语义概念,由(语言)形式体现。言内,各成分、部分间有机衔接,言外,使语篇与语境融为一体,实现功能,它们相互依赖,平衡地共存于符号系统中。语篇本身语音层、词汇语法层、辞格层等各层次的语言衔接形式对各语言单位进行组织、编排,使其连接成篇,语义联结,贯串一致,构建了语篇的语式,完成了谋篇意义;语篇语言形式中的语气结构特点和及物性结构系统具有衔接功能,并使其与语篇所体现的人际关系及主题内容相一致,实现人际意义(语旨)和经验意义(语场)。此时,语言形式与语篇的意义构型一致,符合其语域特点,符合当时的情景语境,语篇是连贯的。最后,成品语篇的宏观结构符合一定文化语境中人们的交际模式,适应其“行为潜势”,交际成功。因此,语篇整体意义得以完成,连贯机制得以实现。

通过《尚书·牧誓》篇的分析,我们可以看出,上古汉语虽然表面上“诘屈聱牙”,但就其语篇实现连贯的策略看,却已经相当丰富。这些策略虽然还很不成熟,但从本质上讲,与现代汉语的语篇并无二致。也正是这种策略,使汉语从深层语义结构看,从古到今,其发展无论如何复杂,都是有着严密的逻辑性与显明的理据性。

参考文献:

[1] Harris, Z. S. Discourse Analysis[J]. Language, 1952, 28(1):109.

[2] 张德禄.论语篇连贯[J].外语教学与研究,2000(2):108.

[3] 朱岩.上古语篇衔接机制的分析策略[J].扬州大学学报:人文社会科学版,2008(2):74.

[4] 江灏,钱宗武.今古文尚书全译[M].贵阳:贵州人民出版社,2009:2.

[5] 司显柱.功能语言学与翻译研究——翻译质量评估模式建构[M].北京:北京大学出版社,2007:74.

[6] 钱宗武.尚书新笺与上古文明[M].北京:北京大学出版社,2004:323.

[7] 张德禄.语篇连贯研究纵横谈[J].外国语,1999(6):25.

[8] Halliday, M.A.K. An Introduction to Functional Grammar(2ndEdition) [M]. London: Arnold.

[9] 胡壮麟.有关语篇衔接理论多层次模式的思考[J].外国语,1996(1):4.

[10] 钱宗武.今文尚书语法研究[M].北京:商务印书馆,2004.

[11] 王诚.《论语》中的衔接[J].甘肃联合大学学报,2013(1):85.