西南联大成功办学经验及其对当代高等教育的启示

2014-08-23王娜黄义武

王娜 黄义武

(长江大学 大学发展研究院,湖北 荆州 434023)

一、西南联大概况

国立西南联合大学(以下简称“西南联大”,1937年11月1日~1946年7月31日)由清华、北大、南开三校组成,可以说,西南联大与中国抗日战争是相生相伴的。1937年,清华校长梅贻琦、北大校长蒋梦麟与南开校长张伯苓在庐山会议期间商讨平津沦陷后的迁校事宜,三方同意成立长沙临时大学,以收容三校教师、学生。1938年1月,教育部和学校当局决定将长沙临时大学正式改名为国立西南联合大学。[1](P149)后因战火蔓延,遂将校区迁至云南昆明。

西南联大校史基本可以分成三个阶段:第一阶段,1937—1940年末,对联大人来说,这是苦中作乐的希望岁月。昆明校区的食堂被改造成图书馆,没有吃饭的地方,没有水,没有电,一间宿舍24个人,教室是铁皮搭成的……学习生活条件纵然艰苦,但课余生活依然丰富多彩,体育课、社团、电影、壁报、话剧等活动一项都不少。第二阶段,1941—1944年,这是联大人饱经艰辛的坚忍岁月。通货膨胀不断加剧,很多教师靠卖书、刻章来维持温饱,校长夫人靠卖自制糕点来贴补家用,学生更是三月不知肉味,即使在如此艰苦的条件下,联大人却从未动摇过专注治学的心。在此期间,国民党政府不仅不能阻止日寇进攻,还企图实行一党专政,这些残酷的现实让联大的有志之士再也不能保持沉默,积极支持民主,西南联大成为唤起民众觉醒的策源地。第三阶段,1945—1946年,伴随着日本投降的喜讯,西南联大北上复原被提上日程,并于1946年5月4日开始北迁,至此,西南联大完成了它的历史使命。

西南联大虽然只存在了短短九年时间,但却培养了大批优秀人才,如诺贝尔奖获得者杨振宁和李政道,“两弹一星”大功臣邓稼先、朱光亚等,“吴氏理论”的创立者吴仲华,还有陈省身、任之恭等世界知名科学家,等等。这些科学家们都曾回忆说,在西南联大学习时所接受的专业培养和学术熏陶影响了他们的一生。

二、西南联大成功办学经验

(一)名师荟萃,保证教学质量

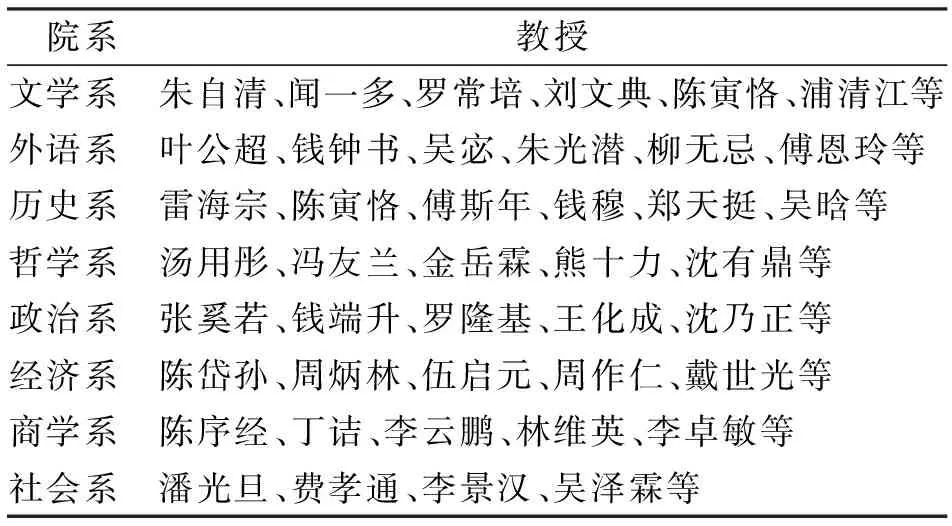

清华校长梅贻琦曾说:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”抗战前,北大、清华、南开本就是国内实力很强的高校,名师云集,西南联大的成立更是造就了强强联合的神话。从表1中我们可以看到当时部分院系的教授人员安排。从表中所列示的教授阵容可以看出,当时各个领域有名望的大家基本都聚集在这里。同时,联大的教授群体大部分有着留学背景。据统计,“联大179位教授中,97位留美,38位留欧,18位留英,3位留日,23位未留学;3位常委,2位留美,1位未留学;5位院长,全为留美博士;26位系主任,除中国文学系及3位留英外,其余皆留美。”[3](P9)这说明西南联大教授多受西方尤其是美国教育思想的影响,崇尚自由教育,讲课形式多样,不拘泥于教室;因材施教,尊重学生的个性,老师和学生之间更像是朋友,通过交谈的方式传授知识;讲授内容也不拘一格,有的学者甚至把自己潜心研究多年的课题拿出来开选修课……这些大师不仅学识渊博,更有宽广的学术胸怀和坚毅的爱国精神,在学术和道德品质上对后辈的成长产生了积极的影响。美国弗吉尼亚大学史学教授约翰·依色雷尔说:“西南联大是中国历史上最有意思的一所大学,在最艰苦的条件下,保存了最完好的教育方式,培养了最优秀的人才。”[4](P108)

表1 西南联大部分院系教授名单[2](P289~313)

(二)民主氛围,保证学术自由

国人对西南联大的一个共同评价是“民主堡垒,宽容精神”。西南联大民主的主要体现就是教授治校。梅贻琦认为,“教授与校长相比,校长固然重要,但不过是率领职工给教授搬椅子、凳子的人,最重要的是教授。”在西南联大,教授的权力之大是我们难以想象的。当时国民政府规定西南联大院长以上的人必须是国民党员,很多教授认为党派身份严重限制学术自由,所以对党派进入校园都很反感。法商学院院长陈序经说:“让我入党,就不当这个院长。”1939年3月,陈立夫任教育部长后,要求对大学教育的诸多方面强行统一管理,如颁布大学课程科目表,统一课程教材等。这些政策严重限制了思想自由,遭到了西南联大师生的极力反对。1940年西南联大教务处明确表示,“盖本校承北大、清华、南开三校之旧,一切设施均有成熟,行之多年,纵不敢谓极有成绩,亦可谓当无流弊,似不必轻易更张。”[5](P206)由此可见,西南联大教授们为争取自由的校园氛围据理力争,不向强权低头。

西南联大教授的自由主要体现在3个方面:一是流动自由,具体来说,就是教授们可以根据自己的情况自由选择适合自己发展的院系、居住地等;二是学术自由,教授们的思想和学术成果不受政府干涉,一般都能以出版的形式被传播;三是授课自由,教师在讲授内容、教学方法和考评方面享有充分的自由。学生的自由主要体现在言论、出版和结社方面,他们可以在校园内以各种形式的壁报来表达自己的观点。可以说,在西南联大,不论年资权位,教师、同学、师生之间“谁也不用怕谁”[6](P66)。西南联大的教授群体是世界主义者,拥有开阔的世界眼光,所以他们坚信民主是自由的保障,自由是学术的生命。

(三)通才教育,保证人才质量

西南联大推崇美国大学的通才培养模式,坚持“知类通达”的培养目标。校长梅贻琦更是通才教育的积极倡导者,他指出:“通才为大,而专家次之”,原因在于,“学问范围务广,不宜过狭,这样才可以使吾们对于所谓人生观,得到一种平衡不偏的观念。对于世界大势文化变迁,亦有一种相当了解。”[7](P161)在通才教育思想的指导下,西南联大的课程设置施行以学分制为主体,必修课、选修课相结合的选课制度。大一、大二侧重基础理论的学习,所有学生均要求学习国文、英文、中国通史、西洋通史、哲学概论等基础课,而且教授基础理论课的老师一般都是该领域学术水平较高的学者,如朱自清、李广田教授《大学语文》,金岳霖、汤用彤教授《哲学概论》,陈岱孙教授《经济学概论》,姜立夫教授《高等数学》等。西南联大希望通过这些高水平的讲授,激发学生对这些课程的兴趣,帮助他们在打下扎实基础的同时,找到自己以后的学习方向。大三、大四注重专业知识培养,学生可以根据自己的特长、爱好自由选择课程、班级或教师,可选课程种类繁多。据统计,西南联大共开设1600多门课程,一半以上是选修课。

三、对当代高等教育的启示

(一)扩大师资队伍,提高教师水平

很多对高等教育大众化持有异议的人都坚持一个观点,即规模的扩大必定会带来教育质量的下滑。质与量不该成为一对不可调和的矛盾,学生数量增加的同时,为什么不能有大批高水平教师涌现呢?同西南联大相比,如今中国任何一所大学的治学条件都要好很多,却再没走出像杨振宁、李政道那样对世界做出卓越贡献的人才,其中一个重要原因就是,现在大学虽多,大师太少。叶恭绰曾说,做学术应该以3个标准来衡量:“第一,研究学术,当以学术本身为前提,不受外力支配以达于学术独立境界。第二,人类生存世界贵有贡献,必能尽力致用,方不负一生岁月。第三,学术独立斯不难应用,学术愈精,应用愈广,试申言之。”真正的学者应该保持精神的独立性,继而坚持学术自由。西南联大的教授们在物质极度匮乏、时局极度动荡的条件下都能坚持操守,可见外界条件不该成为学者们懈怠的主要原因。现代人缺的是独立的精神、坚韧的意志,联大人的刚毅坚卓的精神值得我们学习。

(二)扩大学术权力,营造民主氛围

目前,国内大部分大学实行的是党委领导下的校长负责制,校方拥有绝对的决策权,教授们只能处于执行层,虽然也存在着学术委员会、学位评定委员会等民主管理机构,但也多从属于行政部门。教授岗位应该实行终身聘任制,为他们认真做研究解除后顾之忧;而行政岗位应该建立合理的竞争机制,使之更好地为学术服务。行政和学术应该共同合作,以营造适合人才成长的环境为目的。

(三)尊重学生个性,施行通才教育

今天,很多高中毕业生懵懵懂懂选了专业,虽然很多大学会给他们第二次选择专业的机会,但那只是针对小部分成绩好的学生来说,大部分学生没有转专业的资格,只能强迫自己学习所属专业。这不仅是教育资源的一种浪费,更不利于学生的身心发展。我们应该在承认人有共性的同时,尊重人的个性,为学生提供更多自由选择的空间。同时,教师应该扮演好引导者的角色,培养学生自主学习的能力,激发学生的潜能。

中国现代大学课程设置深受前苏联模式影响,教育计划过于死板僵硬,人才培养模式偏向专才教育,现代大学更像是批量生产人才的流水线,教师就是加工产品的工人,校长就是车间主任。西南联大虽然只有短短九年的历史,却培养出了大批优秀人才,足以证明其偏重通才教育的培养模式是成功的。当然,一味地强调“通”或“专”都有其弊端,通专并重固然好,可是要在短短四年内将大学生培养成通专并重的人才是很难做到的。人才培养过程应该分阶段,大学本科阶段应主要承担培养通才的任务,研究生阶段可以转向专业人才的培养。教育是一项系统工程,虽然专才教育在短期内有很好的效益,但通才教育更有利于个体事业和科学研究的进一步发展。

参考文献:

[1]何炳棣.读史阅世六十年[M].桂林:广西师范大学出版社,2005.

[2]清华大学史料选编(三)(下)[C].北京:清华大学出版社,1994.

[3]谢泳.西南联大与中国现代知识分子[M].长沙:湖南文艺出版社,1998.

[4]易社强.战争与革命中的西南联大[M].北京:九州出版社,2012.

[5]南开大学校史[M].天津:南开大学出版社,1989.

[6]王浩.谁也不怕谁的日子[A].清华校友通讯(复18册)[C].北京:清华大学出版社,1988.

[7]黄延复.梅贻琦教育思想研究[M].沈阳:辽宁教育出版社,1994.