对中国第一部短故事片《难夫难妻》几个问题的质疑与考证*

2014-08-22张新英

张新英

( 山东师范大学 传媒学院,山东 济南,250014 )

对中国第一部短故事片《难夫难妻》几个问题的质疑与考证*

张新英

( 山东师范大学 传媒学院,山东 济南,250014 )

1913年亚细亚影戏公司出品的影片《难夫难妻》是中国第一部短故事片,于当年9月29日在新新舞台上映。影片由郑正秋编剧,郑正秋与张石川联合导演。影片以郑正秋的家乡潮州的封建买卖婚姻习俗为题材,由一班文明戏演员出演。但由于影片的拷贝和剧照等资料佚失,致使中国电影史多年来对该片相关情况的描述或有失全面,或相互矛盾,甚至有明显谬误之处。笔者在梳理现有相关资料的基础上,对各个版本的中国电影史论著中有关《难夫难妻》情况的描写进行质疑与考证,以纠错补遗,查缺补漏。

《难夫难妻》;亚细亚影戏公司;短故事片

中国第一部短故事片《难夫难妻》,由亚细亚影戏公司出品,于1913年9月29日首映于上海新新舞台。该片由郑正秋编剧,张石川与郑正秋联合导演,并由一班文明戏演员出演。因影片拷贝现已不存,以致诸多影史论著对其相关情况的描述或有失全面,或相互矛盾,甚至有明显谬误之处。先看程季华主编的、对学界产生深远影响的《中国电影发展史》对该片拍摄始末的描述:

依什尔改变计划后,托张石川、郑正秋等自编剧本,另请演员来演。这样,郑正秋就编写了电影剧本《难夫难妻》(又名《洞房花烛》),作为亚细亚影戏公司的第一部出品。

…………

1913年(民国二年),郑正秋为亚细亚影戏公司编写了《难夫难妻》电影剧本后,又与张石川联合导演了这部影片。《难夫难妻》的创作,是郑正秋参加电影工作的开始。郑正秋认为戏剧必须是改革社会、教化群众的工具的观点,也体现在影片《难夫难妻》中。影片是以郑正秋的家乡潮州的封建买卖婚姻习俗为题材的。故事“从媒人的撮合起,经过种种繁文缛节,直到把互不相识的一对男女送入洞房为止”。影片中的演员由一班文明戏的演员担任,“只有男的,女角也是男扮”,摄影师则由依什尔自己担任。

《难夫难妻》的拍摄,是有它的意义的。如果说,以前影片的摄制,还只是记录性地摄取一些景物和戏曲节目的片段,那么,这部影片虽然也是一部短片,但它毕竟有了故事情节。可以说,这部影片是我国摄制故事片的开端。它不仅已经有了事先写好的电影剧本,而且还有专人担任导演。张石川在后来回忆到《难夫难妻》的导演工作时说:“我和正秋所担任的工作,商量下来,是由他指挥演员的表情动作,由我指挥摄影机地位的变动。——这工作,现在最没有常识的人也知道叫做导演,但当时却还无所谓‘导演’的名目。我还记得,好像一直到后来创办明星电影学校的时候,《电影杂志》编者顾肯夫君将director一字翻译了过来,中国电影界才有了导演这一名称。”(按:“导演”一词,实为陆洁所译。)又说:“导演的技巧是做梦也没有想到过,摄影机的地位摆好了,就吩咐演员在镜头面前做戏,各种的表情和动作,连续不断地表演下去,直到二百呎一盒的胶片拍完为止(当时还没有发明四百呎和一千呎的胶片暗盒)。镜头的地位是永不变动的,永远是一个‘远景’……倘使片子拍完了而动作表情还没有告一段落,那么,续拍的时候,也就依照这种动作继续拍下去。”

作为我国第一部故事短片的《难夫难妻》的意义,还在于它接触了社会现实生活的内容,提出了社会的主题。这在普遍把电影当作赚钱的工具和消遣的玩意的当时,是可贵的。尤其是在旧民主主义革命时期,郑正秋能从在当时来说是具有进步意义的资产阶级民主主义思想出发,通过一对青年男女在封建买卖婚姻制度下的不幸,以讽嘲的笔触抨击了封建婚姻制度的不合理,就更值得珍视了。

影片《难夫难妻》是在香港路亚细亚影戏公司的露天摄影场内拍摄的,全片共长四本,这在当时已经算是很长的影片了。首次放映地点是在演出文明新戏的上海新新舞台,时间为1913年9月底。*程季华主编:《中国电影发展史》,北京:中国电影出版社,1980年,第17-19页。

鉴于程季华主编的《中国电影发展史》在中国电影史料的收集和研究方面的权威地位,因而其对中国第一部短故事片相关情况的描述,一度被其后的中国电影史学者和读者奉为“金科玉律”,以致许多电影史研究者在撰写中国早期电影史时,也基本采纳了上述论断。翻检当前各个出版社出版的、在学界颇有影响的各种电影史著作,如《中国电影简史》(许道明、沙似鹏著,1990年)*许道明、沙似鹏:《中国电影简史》,北京:中国青年出版社,1990年,第24-26页。、《中国电影史》(陆弘石、舒晓鸣著,1998年)*陆弘石、舒晓鸣:《中国电影史》,北京:文化艺术出版社,1998年,第6-8页。、《中国电影史纲》(王晓玉主编,2003年)*王晓玉主编:《中国电影史纲》,上海:上海古籍出版社,2003年,第8页。、《中国电影史》(刘立滨主编,中央戏剧学院影视专业系列教材之一,2004年)*倪骏:《中国电影史》,北京:中国电影出版社,2004年,第3页。、《中国电影艺术史》(周星著,2005年)*周星:《中国电影艺术史》,北京:北京大学出版社,2005年,第33页。、《中国电影百年》(佐藤忠男著,2005年)*[日]佐藤忠男:《中国电影百年》,上海:上海书店出版社,2005年,第1页。、《中国电影史1905-1949:早期中国电影的叙述与记忆》(陆弘石著,2005年)*陆弘石:《中国电影史1905-1949:早期中国电影的叙述与记忆》,北京:文化艺术出版社,2005年,第10页。、《中国电影百年(上编):1905-1976》(李多钰主编,2005年)*李多钰主编:《中国电影百年(上编):1905-1976》,北京:中国广播电视出版社,2005年,第13-14页。等,莫不采用此说。以陆弘石先生的专著《中国电影史1905-1949:早期中国电影的叙述与记忆》为例,其对《难夫难妻》相关情况的描述如下:

正是在这种情形之下,新民公司以“借鸡下蛋”的方式创作了中国第一部故事片《难夫难妻》。这部长度为4本的短片,由郑正秋编剧并与张石川联合导演。它以喜剧的笔触叙述了一对互不相识的青年在父母和媒人包办下结合的经过,并通过对种种繁文缛节的夸张性描写,体现出创作者一定的现实批判意识。影片的拍摄工作是在上海香港路2号亚细亚影戏公司院内的一块空地上进行的,所有角色均由男性的新剧(俗称“文明戏”)演员担任。由于张石川和郑正秋都是第一次从事电影创作,因此他们的导演工作也还是初步的。张石川在《自我导演以来》一文中曾有如下回忆:“我和正秋所担任的工作,商量下来,是由他指挥演员的表情动作,由我指挥摄影机地位的变动——这工作现在没有常识的人也知道叫作导演,但当时却无所谓‘导演’的名目。……我们这样莫名其妙地做着‘无师自通’的导演工作,真不知闹了多少笑话。导演技巧是做梦也没有想到过,摄影机的地位摆好了,就吩咐演员在镜头前做戏,各种的表情和动作连续不断地演下去,直到二百尺一盒的胶片拍完为止(当时还没有发明四百尺和一千尺的胶片暗盒)。”尽管如此,与任庆泰的片段性的戏曲纪录片拍摄相比,《难夫难妻》毕竟有了一个在银幕上讲述的故事。如果说,任庆泰的拍片试验是对电影的胶片记录功能的认知性实践的话,那么,《难夫难妻》则已经开始体现出电影的某种叙事潜能。*陆弘石:《中国电影史1905-1949:早期中国电影的叙述与记忆》,北京:文化艺术出版社,2005年,第10页。

从上述文字不难看出,陆弘石对《难夫难妻》的描述基本沿用了《中国电影发展史》的观点,只是在文字上稍作变动而已。于是,以《中国电影发展史》的描述为蓝本,关于中国第一部故事片《难夫难妻》的基本情况如编剧、导演、故事情节、影片长度、拍摄过程及其重要意义等几成定论。

但近年来,随着一些重要资料被重新发现和考证,与《难夫难妻》相关的上述论断不断遭到质疑,如《难夫难妻》的情节究竟是怎样的?其长度是四本还是二本?《洞房花烛》是影片的别名还是另有其片?《难夫难妻》的剧照是否还留存于世?学界对这些问题众说纷纭,有学者甚至对《难夫难妻》“中国第一部短故事片”的地位都提出了质疑。

鉴于《难夫难妻》在中国电影发展史上的重要地位,笔者在检视现有相关资料的基础上,对学界近百年来对该片的各种描述及评价进行梳理和对照,以求最大限度地厘清相关史实,并指出以往描述的明显(或疑似)错讹之处。因资料所限,有些问题笔者亦无法给出确切答案,谨在此提出质疑和初步推断,期待有志于此的电影史学者对其作进一步的研究探讨。

一、关于《难夫难妻》的情节

在程季华主编的《中国电影发展史》中,《难夫难妻》的故事情节只有简短的一句话,即“从媒人的撮合起,经过种种繁文缛节,直到把互不相识的一对男女送入洞房为止”*程季华主编:《中国电影发展史》,北京:中国电影出版社, 1980年,第18页。。这一描述依据的当是亚细亚影戏公司演员之一的钱化佛发表于1956年的一篇回忆性文章——《亚细亚影戏公司的成立始末》:

亚细亚影戏公司第一部拍摄的是《难夫难妻》,这是郑正秋编写的。正秋是潮州人,他就把潮俗的封建买卖婚姻,作一无情的揭露;从媒人的撮合起,经过种种繁文缛节,到把面不相识的一对男女送入洞房为止,对旧婚姻的不合理,是不遗余力加以抨击的。*钱化佛:《亚细亚影戏公司的成立始末》,原载《中国电影》1956年创刊号。见王汉伦等:《感慨话当年》,北京:中国电影出版社,1984年,第3-4页。

钱化佛作为亚细亚影戏公司的主要演员之一,参演过亚细亚影戏公司出品的大部分影片。作为历史的亲历者和见证人,他的回忆自然被视为准确无误,因此,“几乎所有的电影论著都沿用了此说,从1963年的《中国电影发展史》到90年代的《中国大百科全书·电影卷》、《中国电影大辞典》和《中国影片大典》,均莫例外”*张伟:《前尘影事:中国早期电影的另类扫描》,上海:上海辞书出版社,2004年,第2页。。

此外,中国早期著名电影导演程步高在其回忆录《影坛忆旧》中也曾提及《难夫难妻》的内容,摘录如下:

它的内容,系叙述中国封建社会里的宗法思想,世代相传,几千年来,一成不变的金科玉律——中国旧式的封建婚姻,情节是老一套,千篇一律,十足典型,含有深意。诉说乾坤二家,一子一女,男的髻令,女的标梅。男家要娶媳妇(不是儿子娶妻子),女家要嫁闺女(不是女儿嫁丈夫)。一男一女,素昧生平,从未见面,男女二家,门当户对(男女双方年龄、性格、思想、爱好对不对,完全不理),双方父母,愿结秦晋之好(子女愿不愿亦不理会),都以自己的意见为意见,自己的好恶为好恶,不管子女的意见,不理子女的好恶,央请媒妁代为奔走。媒妁受人之托,忠人之事,得人钱财,与人消灾,只许成功,不择手段,此欺彼诈,甜言蜜语,方的说成圆的,丑的说成美的,俗语叫“说谎媒人”。媒人没有不说谎的,说的天花乱坠,事事如意,样样称心(如意称心是双方父母,不是子女)。亲事成功,皆大欢喜(欢喜又是双方父母,又不是子女)。再经繁文缛节,择吉成亲,把一对素未谋面的少男少女,胡里胡涂给硬拉在一起,不管双方愿意不愿意,要他俩彼此绑住一辈子。大喜之日,男女手牵红巾,好像两个傀儡,任人摆布,结拜天地,送入洞房,逼成夫妻,做它的生育机器。双方家长,希望明年今日,早生贵子,传宗接代,天经地义,功德圆满,父母欢喜,子女的终身幸福,根本没有考虑。*程步高:《影坛忆旧》,北京:中国电影出版社,1983年,第98-99页。

程步高把《难夫难妻》视为“第一部反封建影片”,认为:

《难夫难妻》是一出社会讽刺剧,反对旧式封建婚姻的问题剧。它把封建婚姻的买卖性、盲目性、不合理性,揭露得淋漓尽致,抨击得体无完肤。列举事实,指点弊病,真实可靠,人人皆知,是一出彻头彻尾的反对封建婚姻制度的现实主义的进步戏剧,给盲目婚姻穿葬服,给买卖婚姻敲丧钟。这是老一辈的婚姻问题,切身问题,终身幸福问题。他们亲身经历,饱尝痛苦。有人起来反对,要废除封建社会的恶习,要争取婚姻自主的幸福,真是何等痛快,何等理想。*程步高:《影坛忆旧》,北京:中国电影出版社,1983年,第99页。

程步高的回忆文章写于1962年11月14日,从其描述文字来看,尽管影片的情节内容有所扩充,比如夫妻双方都有了具体的名字(髻令和标梅),主导双方婚姻的“父母之命”和“媒妁之言”也被大大细化,但其大致情节仍与钱化佛的回忆相仿。联系到程步高对亚细亚影戏公司其他影片情况的描述与钱化佛的回忆几近雷同,可以肯定,上述文字应该是程步高在钱化佛回忆的基础上作了进一步细化,并对其进行了主观化的演绎和评论。

2004年,张伟在其著作《前尘影事:中国早期电影的另类扫描》中对《难夫难妻》的情节作了纠正:

严格说来,“送入洞房”只是《难夫难妻》的开头部分,以后还有大段故事演绎,大致情节为:新郎迷于赌博,输得精光,夫妇因而大吵大闹,继而争相摔砸屋中器物,两人也因此各伤首足。仆人驰报双方父母,两亲家急忙赶来,一路拉拉扯扯,你埋我怨。及到新房,战火早已烟消云散,夫妻俩已言归于好,正在互相赔礼(参见《中国最新活动影戏段落史》,刊1914年7月《新剧杂志》第2期)。显然,有了以上这些细节,影片《难夫难妻》才称得上是一部内容基本完整的作品,并且在抨击封建婚姻和迷信赌博等方面,和同时期其他影片相比显得高出一筹。*张伟:《前尘影事:中国早期电影的另类扫描》,上海:上海辞书出版社,2004年,第2-3页。

张伟对《难夫难妻》情节的纠错与考证,依据的是1914年7月1日出版的《新剧杂志》第2期刊载的王瘦月的《中国最新活动影戏段落史》一文。其对《难夫难妻》的大致情节描述如下:

中国结婚之手续颇繁腐败亦已极矣此戏系甲乙两富绅结朱陈之好花烛之夕贺者盈门婚礼讫送入洞房礼人传袋偶一不慎夫妻交仆既婚后半年新郎以赌钱遇翻戏大负夫妇因之起衅捣毁物件并各伤头足仆人报告甲乙二翁于是合家齐至在途拉拉扯扯颇有可观及抵新房左右围坐新郎新娘其时恶感已息彼此赔礼其事遂寝*王瘦月:《中国最新活动影戏段落史》,《新剧杂志》1914年第2期。

从这一描述可见,钱化佛所回忆的影片情节到“夫妻送入洞房”就结束了,与王瘦月的回忆比照,钱化佛的回忆显然遗漏了夫妻“送入洞房”后的一系列后续内容。而从王瘦月的记载中可以看出,《难夫难妻》并不仅仅是“稍有简单情节”*钟大丰、舒晓鸣:《中国电影史》,北京:中国广播电视出版社,1995年,第9页。,而是呈现了夫妻双方婚礼当晚及婚后生活的诸多细节。从时间上看,王瘦月的回忆文章发表于1914年7月1日,《难夫难妻》上映于1913年9月29日,时间相隔不到一年;而钱化佛对影片详情的回忆则是在影片上映40余年以后。显然,王瘦月的记载要比钱化佛的回忆更为可信。

二、关于《难夫难妻》的片长

如前所述,程季华主编的《中国电影发展史》提及《难夫难妻》“共长四本”,此说法后来广为流传。但亚细亚影戏公司主要演员之一的钱化佛在其回忆文章《亚细亚影戏公司的成立始末》中,并未提及《难夫难妻》及亚细亚影戏公司出品的其他影片的片长,只说“总之这许多戏,都是很幼稚的短片。可是这时观众的要求并不高,只要滑稽可笑,便受欢迎。每场映出,较长的映两部,较短的映四部,有时凑些风景片在内,如城隍庙九曲桥、静安寺、龙华寺、跑马厅等等”*钱化佛:《亚细亚影戏公司的成立始末》,原载《中国电影》1956年创刊号。见王汉伦等:《感慨话当年》,北京:中国电影出版社,1984年,第6页。。程步高在《影坛忆旧》中则说影片“片长四本,为第一部最长故事短片,可映一小时。在当时民鸣社演出文明新剧坐落三洋泾桥的歌舞台,作首次献映”*程步高:《影坛忆旧》,北京:中国电影出版社,1983年,第100页。。其他电影史论著则基本沿用《中国电影发展史》中的观点,“一致公认”《难夫难妻》“片长四本”。

2010年,影史研究者黄德泉在考证了1914年12月26日~1915年5月11日上海《申报》刊登的“民兴社”节目预告后,对“片长四本”的说法提出了异议:

从民心社(笔者注:原文如此,疑为“民兴社”,或为文字编校之误)的节目预告中可以推知所加演影片的片长本数,如:由1915年3月8日加演“三本杀子报”,可知《杀子报》片长是三本;由1915年3月22日加演的是“难夫难妻”,而次日加演的则是“后本难夫难妻”,可知《难夫难妻》片长为两本;由1915年3月25日加演“三贼案”,而次日则加演“后本三贼案”,可知《三贼案》片长为两本;由1915年3月29日加演的是“苦力人发横财”,而次日加演的则是“二本苦力人发横财”,可知《苦力人发横财》片长为两本。至于其他未注明者,自然就可以确定是单本片长的影片了。当然,也正是由于这些影片片长本数的差异,为我们鉴别1923年4月至5月间上海新爱伦影戏院等多家影戏院所上映的多部同名影片不是亚西亚影片公司的出品提供了有力的证据。*黄德泉:《上海亚西亚影片公司出品考》,《电影艺术》2010年第4期。

在其后的另一篇文章中,黄德泉再次举证:

根据1915年5月23日上海《申报》上民兴社在“三洋泾桥南歌舞台原址”于初八夜准演《邱丽玉》,并“即晚加演中国最新活动影戏 后本难夫难妻”的广告,可知本片片长为前后两本,而非《发展史》所说的四本。至于四本片长版本的《难夫难妻》实为香港拍摄的影片,曾于1923年4月14日起在上海新爱伦影戏院开映,当时的《申报》就有新闻报道和影片上映广告。*黄德泉:《举证<中国电影发展史>中之“史实”错误——先以该书第一编所谓为限》,《当代电影》2012年第11期。

为方便读者起见,本文将1923年4月13日《申报》的“新爱伦开映中国影片”消息及次日的广告全文摘录如下:

今天日夜开演 连演四日四夜共演九大本

中国滑稽爱情影片难夫难妻连台四大本

中国时事影片西太后全本

中国侦探影片侦探捉骗二大本

五彩影片暴君虐民二大本

价目

日戏登楼小洋三角特厅小洋二角头厅小洋一角

夜戏登楼小洋四角特厅小洋三角头厅小洋二角

优待长期便利券一例暂停

广告中明确说明:所演影片“为上海从未见过”,且这些影片是“近在香港各处集”“到申”的, 可见它们之前并未在上海放映过。因之这则广告可被视为此四本《难夫难妻》并非彼二本《难夫难妻》的直接证据。此外,亚细亚影戏公司出品的《难夫难妻》是中国人拍摄电影的首次试水,主创人员此前从未接触过电影拍摄工作,亦没有任何经验可资借鉴,由此可以想见影片拍摄过程必然是“摸着石头过河”,以尝试和探索为主。钱化佛在其回忆中提到:他们当年“演戏在晚上,拍摄电影在昼间,时间毫不抵触”,而该片“在民国2年(1913年)的秋天开始拍摄,规定每天早晨七时起化妆,九时拍摄,化妆只有脂粉,没有其他东西。所有道具服装,完全由民鸣社搬来应用,以省开支。导演由张石川担任,编剧由郑正秋担任,钱病鹤负责绘图。布景简陋极了,墙壁当然是木板搭的,壁上的衣钩咧,自鸣钟咧,都是画出来的,甚至有些新式几椅,租价太大,便托纸扎店扎束。外景十九在郊区一带拍摄,所费也不多。片是无声的,也没有字幕,一个剧本,四五天便成,摄成了便由小戏院放映,每票一角,因通俗故,生意甚好”*钱化佛:《亚细亚影戏公司的成立始末》,原载《中国电影》1956年创刊号。见王汉伦等:《感慨话当年》,北京:中国电影出版社,1984年,第2页。。既是毫无经验的首次尝试,拍摄时间又极为简短,从常理推断,《难夫难妻》不可能太长。而即使在拍完《难夫难妻》有了实际制作经验之后,亚细亚影戏公司其后出品的数部影片(如《风流和尚》、《横冲直撞》、《赌徒装死》、《滑稽侦探》、《老少易妻》、《滑稽爱情》、《活无常》、《熊吓人》、《一夜不安》等),长度也大多在一本或二本之间,偶有片长为三本者(如《杀子报》),却鲜有长度达到四本的。综上分析,笔者认为《难夫难妻》的长度为二本,不仅有直接证据,从情理角度也能说得过去。因此,片长四本的《难夫难妻》应是1923年从香港运抵上海的同名影片,而非同一部影片。

三、关于《难夫难妻》的“别名”

1923年5月14日,《申报》刊载了一则“中国影片今夜映于法国戏院”的消息:

法租界法国影戏院、于今明两晚、开演中国影片《难夫难妻》四本、《弃儿》一本、又《洞房花烛》四本……

从广告中可知,法租界法国影戏院于5月14日当晚和次日上映的影片,除《难夫难妻》外,还有一部四本的《洞房花烛》。很显然,《洞房花烛》跟《难夫难妻》并非同一部影片。前文已经考证过,此四本《难夫难妻》并非亚细亚影戏公司出品。而程季华主编的《中国电影发展史》曾断言:亚细亚影戏公司出品的《难夫难妻》“又名《洞房花烛》”*程季华主编:《中国电影发展史》,北京:中国电影出版社,1980年,第17页。。那么,事实究竟如何?且让我们梳理一下相关资料。

《难夫难妻》的编剧兼导演郑正秋这样回忆他和张石川的第一次合作:

萨弗于是变计,托张石川另请演剧人才,自编戏剧来演,石川就此邀我合作。我本来是三天倒有两天在戏院子里听戏的人,对于这种工作,当然十二分的有兴趣,所以一口答应,马上编成功一部《难夫难妻》的社会讽刺剧,就由我同石川联合导演,我担任指挥男女演员的表情与动作,石川担任指挥摄影师镜头地位的变动。*郑正秋:《自我导演以来》,《明星》半月刊第一卷第一期,1935年。

从文中可知,郑正秋并未提及《难夫难妻》一片还另有其名。此外,在王瘦月、钱化佛、程步高等人的回忆中,均未出现《洞房花烛》一名。

谭春发在其发表于1990年的一篇纪念性文章中则说:

这部影片在该年6月首映,地点在新新舞台。海报早贴在新新舞台门前,上写:6月×日起放映我国自行摄制的社会讽刺剧《洞房花烛》,国人不可不一饱眼福,十分醒目!……很快大家都知道新新舞台放映《洞房花烛》的消息了。

…………

后来《洞房花烛》更名为《难夫难妻》*谭春发:《故事片的开篇——<难夫难妻>留给我们什么:为纪念郑正秋逝世55周年而作》,《当代电影》1990年第4期。

谭春发此文,首先是弄错了《难夫难妻》的首映日期(应为9月29日),这就让文中所说标有“6月×日起放映我国自行摄制的社会讽刺剧《洞房花烛》”字样的海报的真实性大打折扣,而文中亦没有标明海报的出处,所以此说并不可信。

2013年5月14日,为纪念《难夫难妻》诞生100周年,发行量颇大且以“严肃”风格为追求的都市类综合性报纸《东方早报》*《东方早报》由上海文汇新民联合报业集团创办,创立于2003年7月7日。该报的创办背景是:上世纪80年代中国报业市场经历了急速扩张的时期。然而,与数量的膨胀相应的,是以“软”性内容为主的报纸剧增,例如20世纪80年代末出现的晚报潮、90年代中期出现的都市报潮等。尤其是部分都市报,版面上越来越花俏,内容上越来越“软”,政治生活类新闻比重大大下降,娱乐、消费内容占据大量篇幅,出现新闻“泛娱乐化”现象。而同样作为都市类综合性报纸的《东方早报》,提出要办一张中国的《纽约时报》,在形式和内容上都体现出截然不同的“严肃”风格。其具体发行量为:周一至周四:30万份;周五:35万份;周六至周日:20万份。重点发行区域为写字楼集中的高档商务区。借助主投资方文新集团的成熟渠道,在短时间内完成了上海东方书报亭、地铁、便利店等重要渠道的全覆盖,范围包括浦东陆家嘴商业金融区、淮海路、南京路、徐家汇等高档写字楼,并且进入长三角的重点城市。详情参见百度百科http://baike.baidu.com/view/365533.htm。发表了一篇题为《郑正秋:中国电影的拓荒者——中国第一部故事片<难夫难妻>诞生100周年》的文章。出于对中国电影拓荒者郑正秋的敬意,该文作者不吝笔墨,将郑正秋创作《难夫难妻》的过程及心理活动描述得绘声绘色、栩栩如生。且摘录重点文字如下:

郑正秋为了写剧本考虑了好长一段日子,老一套旧剧不想写,他想寻找新的题材,恰恰这时美国发生了一个全球瞩目的事件。大洋彼岸的妇女们游行示威争取选举权,有的妇女勇敢地冲进赛马场,丧生在马蹄之下。这一事件使郑正秋想到,此时的中国民主也是一句空话,百姓不知道维护应有的权利,婚姻更是不能自主,大多由父母包办。郑正秋对包办婚姻感触颇深,他自己的婚姻就是父母包办的。鸦片拍不成,他把目光转向了包办婚姻。想着想着,郑正秋拿起了笔,一天一夜,写成了3000多字的剧本,名字叫做《洞房花烛》。剧情讲的是乾坤两家,一家娶媳,一家嫁女,两家门当户对,但男女素昧平生,没有自己的主张,任媒人穿梭奔走,命运受人摆布。最后历经繁文缛节,两个不情愿也不相干的男女被送入洞房。宾客不祝他们美满,只说一声“早生贵子”。婚后他们痛苦不堪,过起了“难夫难妻”的艰难生活。剧本大致是五场戏,剧中七个主要人物围绕“结亲”进行活动,构成了一个颇为完整、饶有趣味的故事。这意味着中国第一个真正意义上的电影剧本诞生了。等米下锅的亚细亚公司老板美国人依什尔不再挑剔了,他同意马上投资。中国第一部故事片就这样开始了拍摄。

找演员成了郑正秋最头疼的事,那时中国没有一个地方专门培养电影演员,也没人懂什么电影表演。郑正秋只能在文明新戏(现称话剧)的演员中挑挑拣拣找了16个男生。因为当时风气未开,女人是不好上台的,郑正秋心里很不是滋味,因为他一直提倡改良旧戏,结果自己拍戏一样要演员男扮女装。拍摄场地就选在香港路(今圆明园路)1号亚细亚公司对面的一块空地,十分简陋,拿竹篱笆在路边空地围个圈,再在园内按一般的舞台布置,三面挂上幕布当作三堵墙,一个摄影棚就算搭成了。掌机的(摄影)是老板依什尔。郑正秋、张石川实际上是导演,但当时还没有导演这个说法。张石川指挥依什尔,郑正秋负责给演员说戏,主要演员有丁楚鹤、黄小雅、王病僧、钱化佛等新剧文明戏男演员。在那个简陋的摄影场里,有很多现在看来不可思议的事情。为了节省开支,墙上的自鸣钟、衣帽钩都是画出来的,连一部分桌椅都是让寿衣店扎出来的,因为租金太贵了。拍摄时,镜头永远以“全景”出现,演员一直表演到一场戏结束或一盒胶卷拍完,才能歇息一下,再换另一场戏拍摄,每盒胶卷200尺,共用了4盒,片长不到1小时。当时胶片全是从德国进口的,当拍到最后一个镜头时,郑正秋突然意识到这部片子的最终意义。于是他决定放弃《洞房花烛》这个名字,改为《难夫难妻》。*方敬东:《郑正秋:中国电影的拓荒者——中国第一部故事片<难夫难妻>诞生100周年》,《东方早报》2013年5月14日。

该文对《难夫难妻》拍摄始末的描述,可谓细致入微,不仅阐述了郑正秋编写此剧的社会背景和心理动机,而且看似合理地“解释”了郑正秋为该片取名《洞房花烛》的缘由以及最终弃用《洞房花烛》而选择《难夫难妻》的原因。而通过资料对照,不难看出文中对《难夫难妻》的其他多处描述综合参考了张石川、郑正秋、钱化佛、程步高等人的回忆。但如前所述,张石川、郑正秋、钱化佛、程步高等人均未提及《洞房花烛》一名,不知作者此说据何而来。而根据前文中对《难夫难妻》内容的考证,该片的情节绝不止于“花烛之夕 贺者盈门 婚礼讫 送入洞房”,还有“婚后半年”因新郎沉迷赌博而引发的家庭风波和夫妻双方“彼此赔礼 其事遂寝”的充满改良色彩的结局。由此可见,该文对《洞房花烛》一名的由来并无其他依据,其主观臆断的可能性较大。

而将谭春发和方敬东的这两篇文章进行对照,我们会发现二位作者的说法并不一致:前者认为影片先以《洞房花烛》的名义放映,后来才改名为《难夫难妻》;后者则说郑正秋是在拍完最后一个镜头时才决定弃用《洞房花烛》而改名《难夫难妻》,此时影片显然并未上映。

而《洞房花烛》则确有其片。先看1923年4月21日《申报》为影片《洞房花烛》所作的一则广告:

今天日夜开演 只演二夜

华文详细说明影片 洞房花烛 连台四大本

中国超等滑稽片 寄子累 两大本

自由车闯祸 一大本

活无常 两大本

价目

日戏 登楼小洋三角特厅二角头厅一角

夜戏 登楼小洋四角特厅三角头厅二角

长期券优待券特别券一例暂停

礼拜日日戏开演二次 头次十二点半开演 二次三点开演

再看1923年6月12日《申报》为影片《洞房花烛》所作的另一则广告:

申江大戏院 在六马路云南路角

今日(星期二)(夜戏)准演连演三夜

滑稽爱情短片中文说明

洞房花烛四大本

此片为卡司东得意之杰作有爱情有滑稽乃洞房中一段新婚佳话率致将信将疑错中有错结构奇妙迷离扑朔莫可究结使观者眉飞色舞引人入胜务请早临这两则广告中的“华文详细说明影片”及“中文说明”等字样,已然表明《洞房花烛》并非中国影片,因为中国影片根本无需“中文说明”。第二则广告中则进一步说明“此片为卡司东得意之杰作”。“卡司东”为KEYSTONE的音译,即好莱坞著名的启斯东公司,以生产滑稽喜剧短片著称。《洞房花烛》当是该公司出品的一部滑稽爱情喜剧电影。

综上可知,程季华主编的《中国电影发展史》认为“《难夫难妻》又名《洞房花烛》”的观点是错误的,但这一错误观点却流传至今,长期得不到有效纠正,甚至以讹传讹,几乎“以假乱真”。前文所述《东方早报》2013年5月14日所刊纪念文章,即是明证。作为一种大众传播媒介,报纸的传播范围之广和影响力之大毋庸置疑,因而不知有多少读者会受此错误观点误导,继而混淆中国电影史实。因此,及时纠正这一错误观点,不仅必要,而且紧迫。

四、关于《难夫难妻》的首映广告

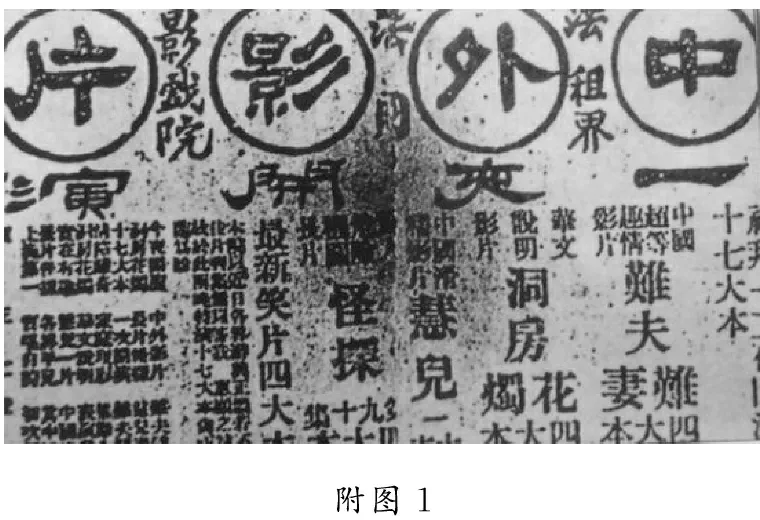

在《<难夫难妻>究竟拍了些什么》①张伟:《<难夫难妻>究竟拍了些什么》,收录于《前尘影事:中国早期电影的另类扫描》,上海:上海辞书出版社,2004年。、《1913年:<难夫难妻>——当摄影机遇到文明戏》②张映光:《1913年:<难夫难妻>——当摄影机遇到文明戏》,《新京报》2004年4月9日。及《郑正秋:中国电影的拓荒者——中国第一部故事片<难夫难妻>诞生100周年》③方敬东:《郑少秋:中国电影的拓荒者——中国第一部故事片<难夫难妻>诞生一百周年》,《东方早报》2013年5月14日。等论著中,均附有一幅“法租界法国影戏院中外影片 一夜开演”的报纸广告(见附图1)。广告中列举了“礼拜二一夜开演”的十七大本影片,分别是:

附图1

中国超等情趣影片 难夫难妻 四大本

华文说明影片洞房花烛 四大本

中国滑稽影片慧儿 一大本

惊人危险机关长片怪探第九十集 四大本

最新笑片四大本

对此附图的说明,《<难夫难妻>究竟拍了些什么》一文说是“1913年《难夫难妻》在法租界法国影戏院首映的广告”④张伟:《前尘影事:中国早期电影的另类扫描》,上海:上海辞书出版社,2004年,第2页。;《1913年:<难夫难妻>——当摄影机遇到文明戏》一文则说是“《难夫难妻》首映时的海报”⑤李多钰主编:《中国电影百年(上编):1905-1976》,北京:中国广播电视出版社,2005年,第15页。,《郑正秋:中国电影的拓荒者——中国第一部故事片<难夫难妻>诞生100周年》一文说是“1913年刊登在《申报》上的《难夫难妻》广告”⑥方敬东:《郑正秋:中国电影的拓荒者——中国第一部故事片<难夫难妻>诞生100周年》,《东方早报》2013年5月14日。。在这几种说法中,《1913年:<难夫难妻>——当摄影机遇到文明戏》将刊登在报纸上的广告说成“首映海报”,显然并不恰当。值得注意的是,上述诸文都认为此广告的刊登时间为1913年,也都认同此广告是为亚细亚影戏公司出品的《难夫难妻》首映而作,但奇怪的是,上述诸文均对该广告刊登的具体日期(几月几日)避而不谈。受史料不足所限,笔者并未查证到刊登该广告的报纸原文,故而无从得知广告刊载的具体时间和详情。但在此广告中,《难夫难妻》(四本)和《洞房花烛》(四本)同时放映,根据前文考证,四本《难夫难妻》并非亚细亚公司出品,其放映时间也非1913年,而是1923年。在前文所举例证中,《申报》为“华文说明影片”《洞房花烛》刊登几则广告的时间也均为1923年。而在亚细亚影戏公司开始营业的1913年,像《难夫难妻》这样的影片大多是假座戏院舞台放映,或是作为文明戏演出之后的“加演”节目放映(亚细亚影戏公司出品的《难夫难妻》是“假座新新舞台”开演,有1913年9月27日《申报》刊登的广告为证)。萍父在《中国国产影业述闻》中便提到:“当时各戏院所映影片,多为美国出品。亚细亚的片子仅于民鸣社戏完时,放映一两套,时或出现于青年会,以助余兴而已。”*徐公美:《电影发达史》第七章(1938年商务印书馆出版的一套电影小丛书之一,见上海书店《民国丛书》第一编·70美学艺术类),转引自黄德泉:《亚西亚中国活动影戏之真相》,《当代电影》2008年第7期。而据电影史学者黄德泉考证,“在上海最早放映电影的地方都是假座茶园或戏院舞台亦或露天花园等,稍后则是以张芦棚或盖铁皮屋等临时建筑作为放映场地,直至1912年前后才有专门的固定放映电影的永久性建筑场所,时称为‘园’,如1912年上半年开幕的维多利亚外国戏园,偶尔也有称‘院’的,如1914年10月开幕的大陆活动影戏院,但自1916年6月法兰西大戏院开业以后,称‘院’的逐渐增多,如爱伦活动影戏园随之改称爱伦活动影戏院,接着出现了爱普庐大影戏院,由此进入了影戏园与影戏院并称的时期,至1919年底则大都改称影戏院或大戏院了,而从1920年起就几乎不见称‘园’的电影放映场所了”*黄德泉:《举证<中国电影发展史>中之“史实”错误——先以该书第一编所谓为限》,《当代电影》2012年第11期。。由上海市地方志办公室编纂的《区县志·虹口区志》第三十编(文化)第一章(文化娱乐场所)第一节(电影院)对上海影院情况的描述,可佐证黄德泉的观点:

光绪三十四年,雷玛斯购下乍浦路中西书院北首112号的跑冰场场地,用铅皮搭建一座简易建筑,起名虹口活动(大)影戏园,设木板座椅250只,首映西片《龙巢》,是为中国第一家正式电影院。宣统元年(1909年),雷氏又在海宁路24号(今410号)开办上海第二家电影院——维多利亚(Victoria)活动影戏园,设750座位,附设有酒吧。宣统二年,葡籍俄人郝思倍(S·G·Hertzberb)在北四川路52号(今四川北路1288号处)开设爱普庐(Apollo)活动影戏园,与维多利亚开展竞争。民国2年(1913年),北四川路横浜桥北首幻梳花园设有幻梳外国活动影戏园。同年12月,又有英商林发将海宁路江西北路口的鸣盛梨园改组为爱伦活动影戏园。民国3年,日本商人在武昌路4号(今武昌路390号)开设东和活动影戏园。这是日商在沪开办的第一家电影院。民国6年5月17日,粤人曾焕堂在北四川路虬江路口(今四川北路1408号)同庆戏院原址开设上海大戏院,是华商开办电影院第一人。同年9月,雷玛斯又开设万国大戏院(在今东长治路367号)。20年代期间先后开设的影院有中国影戏馆(外商)、翔舞台、中央大会堂、上海演艺馆(日商建,今永安电影院)、奥迪安大戏院、马登大戏院、世界大戏院、百星大戏院、月宫影戏场、东海大戏院(今东海电影院)、好莱坞大戏院(今胜利艺术电影院)、劳大电影场、长江大戏院、消夏露天电影场(上海第一家露天电影场)和雨园露天电影场15家。30年代又先后开设百老汇大戏院(今东山影剧院)、广东大戏院(今群众影剧院)、东和馆(今解放剧场)、天堂大戏院(今嘉兴影剧院)、融光大戏院(今国际电影院)、香港大戏院、华德大戏院(今长治电影院)、国光大戏院(今国光剧场)、汇山大戏院(今大名电影院)9家。共计32家。*上海通网站:http://shtong.gov.cn/node2/node4/node2249/node4418/node20225/node24701/node62957/userobject1ai11039.html。

从附图1中的这则广告可以看出,它所预告的十七大本影片均在“法租界法国影戏院”上映,据此可以推断,此图片中的广告并非刊登于1913年。自然,此广告也并非为亚细亚影戏公司出品的《难夫难妻》首映所做,此处的《难夫难妻》应是1923年来自香港的同名作品。之所以出现上述错误,多是以讹传讹之故。

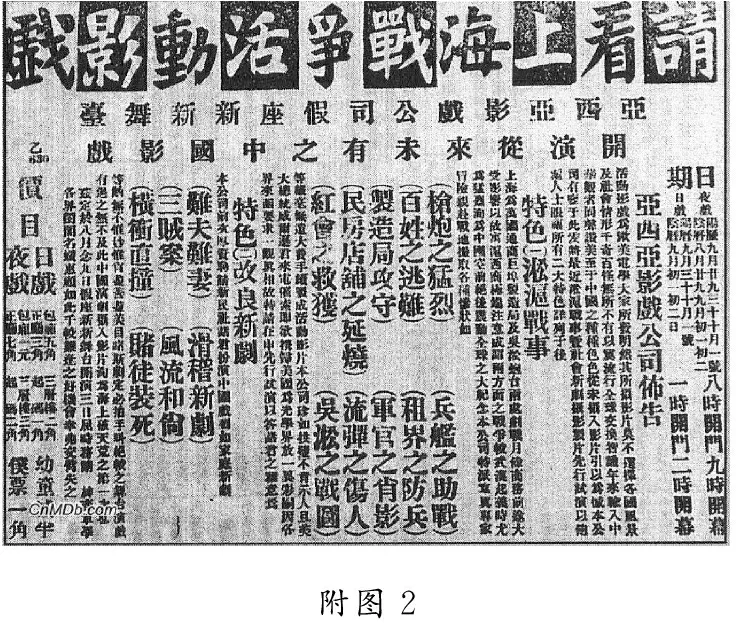

附图2

至于亚细亚影戏公司出品的影片《难夫难妻》,上海《申报》在1913年9月27日曾刊登过一则“请看上海战争活动影戏”的广告(见附图2)。广告全文如下:

请看上海战争活动影戏

亚西亚影戏公司假座新新舞台

开演从来未有之中国影戏

日期

夜戏 阳历九月廿九三十十月一号

阴历八月廿九九月初一初二

八时开门九时开幕

日戏 阳历九月三十十月一号

阴历九月初一初二日

一时开门二时开幕

亚西亚影戏公司布告

活动影戏为欧美电学大家所发明,然其所摄影片莫不选择各国风景及社会情形,千奇百怪,无所不有,以冀流行全球,交换智识,年来输入中华,观者同声赞美。至于中国之种种色色从未摄入影片,引以为憾。本公司有鉴于此,爰将最近淞沪战事暨社会新剧摄影制片先行试演,以饱沪人士眼福。所有二大特色,详列于后。

特色(一)淞沪战事

上海为万国通商巨埠制造局及吴淞炮台两处剧战月余,商务前途大受影响……本公司特派写真专家,冒险亲赴战地摄取各种惨状如《枪炮之猛烈》《兵舰之助战》《百姓之逃难》《租界之防兵》《制造局攻守》《军官之肖影》《民房店铺之延烧》《流弹之伤人》《红会之救护》《吴淞之战图》……制成活动影戏……

特色(二)改良新剧

本公司前次厚资聘请新民社诸君,扮演中国戏剧,如家庭新剧《难夫难妻》《滑稽新剧》《三贼案》《风流和尚》《横冲直撞》《赌徒装死》等出,无不惟妙惟肖、尽善尽美。目睹斯剧,定必拍手叫绝。较之舞台演戏有过之无不及,此中国演剧摄入影片洵为海上破天荒第一次也。

兹定于八月九日假座新新舞台开演三日,届时务请绅商军学各界闺阁名媛惠顾。如此千载难逢之好机会,幸弗交臂失之 。*广告原文无标点,此处标点均为引者所加。

………………

将前后两则广告两相对照,便可进一步推知:附图1中的广告并非亚细亚影戏公司出品的《难夫难妻》的首映广告。上述三篇文章中,《<难夫难妻>究竟拍了些什么》和《1913年:<难夫难妻>——当摄影机遇到文明戏》是为纪念中国电影百年而作,《郑正秋:中国电影的拓荒者——中国第一部故事片<难夫难妻>诞生100周年》是为纪念《难夫难妻》诞生百年而写。其中,《<难夫难妻>究竟拍了些什么》收录于《前尘影事:中国早期电影的另类扫描》一书,此书获学界高度评价*著名电影表演艺术家顾也鲁评价说:“作者在收集文献上下过苦功,也有自己独特的看法,因此能做到不人云亦云,不少材料我也是第一次知道,读来既有趣味,也长见识。”著名学者陈子善说:“随着时光的流逝,中国早期电影(1905-1949)的面目已越来越模糊不清。《前尘影事》发掘这一时期的电影文献,从报刊、杂志、书籍到说明书、照片、海报和广告,对这些‘凝固的电影’爬梳剔抉,探幽发微,生动而又有趣地展示众多不为人知的中外电影史实……为中国早期电影史拾遗补阙,也为中国电影的百年历程作有力见证。”参见张伟:《前尘影事:中国早期电影的另类扫描》,上海:上海辞书出版社,2004年,封底。,《1913年:<难夫难妻>——当摄影机遇到文明戏》先是在发行量巨大的知名报纸《新京报》*《新京报》是光明日报主管、光明日报和南方日报两大报业集团联合主办的综合类大型城市日报,于2003年11月11日正式创刊,是中国首家获正式批准的跨地区联合办报试点,也是中国首家股份制结构的时政类报纸。《新京报》日均出版88版,周五112版,是目前北京地区版数最多、信息量最大的综合性日报。《新京报》自办发行,以征订和零售为主要发行渠道。成立至今,发行量持续增长,目前日均发行86.7万份,是一份密集覆盖北京市场,并得到主流人群喜爱的新型时政类日报。参见百度百科:http://baike.baidu.com/view/73813.htm(数据最近更新于2012年4月21日)。上发表,后又被收录于《中国电影百年(上编):1905-1976》一书;《郑正秋:中国电影的拓荒者——中国第一部故事片<难夫难妻>诞生100周年》一文则发表于发行量同样可观的《东方早报》上;且这些文章均在网络上流行。考虑到报纸和网络巨大的传播效应,我们更有必要及时进行相关资料的考证和纠错工作。

五、关于《难夫难妻》的剧照

除前文的报纸广告附图外,收录于《中国电影百年(上编):1905-1976》(李多钰主编)的《1913年:<难夫难妻>——当摄影机遇到文明戏》一文还有一张配图(见附图3),图片下的说明文字是:

附图3

“导演”、“编剧”

这两种角色在中国的出现都始自《难夫难妻》。张石川曾说,当时郑正秋负责指挥演员的表情动作,自己指挥摄影机地位的变动,这已是导演的动作了。剧本虽然只有1000多字,但毕竟是郑正秋专门为影片创作的,所以郑可说是中国历史上第一位电影编剧。*李多钰主编:《中国电影百年(上编):1905-1976》,北京:中国广播电视出版社,2005年,第13页。

从配图内容(新娘头戴盖头,新郎身穿礼服,二人如傀儡一般木然分坐于新房中,相距甚远,毫无新婚喜悦可言)来看,此图极像一幅电影剧照,联系到《难夫难妻》的情节,很容易让人认为此图为该片的剧照。但奇怪的是,图片下的文字说明却和图片内容并无直接联系,让人有点摸不着头脑。经笔者查询,《1913年:<难夫难妻>——当摄影机遇到文明戏》一文于2004年4月9日发表于《新京报》时也刊发过此图,图下的说明则是“《难夫难妻》剧照”,而书中的“导演”、“编剧”等文字说明在报纸上发表时则被处理成文章正文之后的“关键词”,其具体文字也与收录于书中的说明文字稍有出入。为方便读者比较,兹将此文发表于《新京报》时的“关键词”文字抄录如下:

“导演”、“编剧”

这两种角色在中国的出现都始自《难夫难妻》。任庆泰在拍摄《定军山》时的工作主要是剧务统筹,而张石川在回忆自己拍摄《难夫难妻》时曾说,当时郑正秋负责指挥演员的表情动作,自己指挥摄影机地位的变动,这已是导演的动作了。

另外,《难夫难妻》虽然情节简单,剧本只有1000多字,但毕竟是郑正秋专门为影片创作的,所以郑可说是中国历史上第一位电影编剧。*张映光:《1913年:<难夫难妻>——当摄影机遇到文明戏》,《新京报》2004年4月9日。

而翻检其他配有此图的电影史材料我们便会发现,此图几乎被无一例外地视为影片《难夫难妻》的剧照,如2010年7月9日《浙江日报》第00013版一篇题为《百年掠影》的文章,以“宁波人的电影百年”为主题,历数宁波与中国电影的渊源,其中便提到宁波电影人张石川和他执导的电影《难夫难妻》,并配发此图,文字说明为“张石川导演的《难夫难妻》,拍摄于1913年”*《百年掠影》,《浙江日报》2010年7月9日。;互动百科词条对《难夫难妻》进行阐释时同样配发此图,图下明确注明“《难夫难妻》剧照”*互动百科网址:http:www.baike.com/wiki/。;《侬好!上海》网络杂志中有一篇题为《老上海的电影业》的文章,也明确说此图为“《难夫难妻》剧照”*朱争平:《老上海的电影业》,网址:http://hi.online.sh.cn/content/2012-11/15/content5682863.htm。。

但是,《难夫难妻》的“拷贝却已遍寻无着,乃至影片的剧照、海报也一起荡然无存”,“《难夫难妻》的剧照和海报等形象资料,几十年来从未发现过。虽然不排斥民间可能会有这方面的收藏,但在经历了‘文革’浩劫之后,这种可能性似乎越来越小了”*张伟:《前尘影事:中国早期电影的另类扫描》,上海:上海辞书出版社,2004年,第1-3页。。《1913年:<难夫难妻>——当摄影机遇到文明戏》的作者在此文的开篇便说:“《难夫难妻》——中国第一部故事片。这件事很宏大。但临近落笔时,却难以启齿。问题只有一个:这部电影丢了,要人如何讲述?”*李多钰主编:《中国电影百年(上编):1905-1976》,北京:中国广播电视出版社,2005年,第13页。显然,《中国电影百年(上编):1905-1976》一书的编者也意识到了这个问题,因而无法确定这张图片是否《难夫难妻》剧照,但又不愿舍弃这张“疑似剧照”,只好在书中图片的文字说明中“王顾左右而言他”,“巧妙”回避了这一问题。

那么,这张“疑似剧照”究竟出自何处?是否出自1923年香港出品的影片《难夫难妻》?因资料所限,笔者亦没有找到确切答案,只能期待电影史家作进一步考证。

另:百度百科词条对亚细亚影戏公司出品的《难夫难妻》有如下阐释:

《难夫难妻》是中国第一部故事片(该片共四本)。剧中角色由文明戏演员扮演。电影讲述了一户姓刘的小康之家要娶媳妇,请来了媒婆,她的成人之美, 使她在城镇上很出名。黄花闺女出嫁要找她;富裕人家娶童养媳要找她;达官绅士娶小妾也要找她。尽管她在做媒时有言过其实的现象,请她做媒的人家还是很多。按老皇历上讲,这一年是个吉祥之年,这一年完成的婚嫁喜事将是大吉大利,多子多福。媒婆虽然很忙,但刘家是大户,家财殷实,刘老爷生意做得很兴隆,刘家少爷又是相貌堂堂的读书人。媒婆决意在百忙之中为这位少爷挑选一位知书达理、恪守妇道的姣美小姐。

王府一家从京城北平回乡不久。王府老爷在京城做官时,与一同僚关系甚好,两家夫人同时怀孕,互相指腹为婚。果然一家生男,一家生女。故王家千金从小订婚。长大以后,对方少爷是个纨绔子弟,结伙嫖赌不思上进。王府闻风,后悔莫及。王小姐死也不肯下嫁如此郎君。此时适逢满清皇帝退位,不少官员辞职返乡,王府乘机返回原籍,小姐也退了这桩婚事。

回乡后,王小姐已过佳龄,急于找婆家。听说刘家是大户,也急找媒婆。媒婆收了王家厚礼,虽然小姐年龄大些,隐瞒几岁,刘家也不知情。媒婆陪伴王家众人去刘家“相亲”,双方对彼此的门户都很满意,不久成婚。婚礼之日,十分隆重,王府的“十里红妆”,使多少年轻姑娘傻了眼。热闹而又繁琐的结婚仪式,使新郎新娘晕头转向,王小姐在蒙头的红巾里看不见场面,但从听到的热闹的喧笑声中知道排场很大,但也隐隐感到身旁的新郎脚步不稳,有点忐忑不安。好不容易进入新房,遵照母亲的教导,做好亲朋闹新房的思想准备。好奇怪,新房里很宁静。等了不知多长时间,新郎才掀了新娘的红面巾。新娘见到了新郎,只见新郎面目清秀,但无血色,骨瘦如柴。新娘这才知道,自己的夫君已经病入膏肓,悲哀的泪水止不住地流淌。*百度百科网址:http://baike.baidu.com/view/84422.htm。

百度百科对《难夫难妻》概况尤其是情节的描述堪称细致入微,有些与钱化佛、王瘦月、程步高等人的描述类似,但也有明显的不同之处。而影片结局中提到“新郎面目清秀,但无血色,骨瘦如柴”,这一人物形象描述倒与“疑似剧照”中的新郎形象颇为相像,而该“剧照”亦出现在“难夫难妻”词条的图册中。但同样囿于资料匮乏,笔者暂无法查证到上述文字的原始出处。

六、关于《难夫难妻》的主演

张伟在《前尘影事:中国早期电影的另类扫描》一书中罗列了《难夫难妻》的基本情况:

亚细亚影戏公司1913年出品

编剧 郑正秋

导演 郑正秋 张石川

摄影 [美]依什尔

主演 郑鹧鸪 余瑛*张伟:《前尘影事:中国早期电影的另类扫描》,上海:上海辞书出版社,2004年,第3页。

此“基本情况表”中的主演信息明显有误。《难夫难妻》所有演员均由一班文明戏演员充任,“参加这部影片拍摄工作的演员,阵容很强,……共计16名。他们是:顾静鹤、张双宜、杨润身、胡恨生、陆子青、黄幼雅、黄小雅、马清风、王病僧、冯怜侬、丁楚鹤、许瘦梅、钱化佛、钱病鹤、郭泳馥、王惜花。这些新剧演员,全是男性,因为当时风气还不开化,戏子被视为贱人,妇女不参加,女角也由男的扮演。其中黄小雅,当时被誉为新剧名旦,很有观众的。钱病鹤可兼任美工,王病僧可兼任化妆,许瘦梅能编剧。这张演员名单,研究界却一直没有弄清楚,向来就鲜为人知了”*谭春发:《故事片的开篇——<难夫难妻>留给我们什么:为纪念郑正秋逝世55周年而作》,《当代电影》1990年第4期。。演员钱化佛在回忆中也曾提及民鸣社的演员:“演员有丁楚鹤、杨润身、马清风、王病僧、陆子青、王惜花、张双宜、郭咏馥、胡恨生、许瘦梅和我等共十多人,由钱病鹤绘布景,顾老大司幕,卖座很不差,成为很有声誉的新剧团。”*钱化佛:《亚细亚影戏公司的成立始末》,原载《中国电影》1956年创刊号。见王汉伦等:《感慨话当年》,北京:中国电影出版社,1984年,第1页。这些演员成为亚细亚影戏公司的基本演员,“演员都是男的,没有一个女性,演女角色都是由男演员扮饰的。我(指钱化佛——笔者注)是专任丑角的,丁楚鹤也是丑角……杨润身是四十多岁的大胖子,官派十足,善饰旧官僚。马清风是回教徒,二十多岁,很是英俊。王病僧本任化妆,为乔装的女角梳头,演员有时不够支配,就拉他凑一角,他演戏接近胡闹,没有表情。陆子清(原文如此——笔者注)三十多岁,面目清秀,有些书卷气……王惜花……面目较好,专演闺门旦。张双宜是演泼旦的。郭咏馥(原文如此——笔者注)吴县人,常饰丑婆子。胡恨生娇小玲珑,饰小姑娘。许瘦梅本是中医,有文采,能编写,状貌庄严,演正人君子”*钱化佛:《亚细亚影戏公司的成立始末》,原载《中国电影》1956年创刊号。见王汉伦等:《感慨话当年》,北京:中国电影出版社,1984年,第3页。。另,周剑云在《影戏概论》中也说:“演员则由新剧家钱化佛、杨润身等十六人担任。……剧中的女人,都由男演员扮饰的。”*徐公美:《电影发达史》第七章(1938年商务印书馆出版的一套电影小丛书之一,见上海书店《民国丛书》第一编·70美学艺术类),转引自黄德泉:《亚西亚中国活动影戏之真相》,《当代电影》2008年第7期。

至于张伟所说的郑鹧鸪,则是明星公司的创办人之一和主要演员之一,曾担任明星影戏学校教务主任,主演过《张欣生》(1922年)、《孤儿救祖记》(1923年)、《苦儿弱女》(1923年)、《诱婚》(1924年)、《玉梨魂》(1924年)、《好哥哥》(1925年)等作品。余瑛则是明星公司的女演员,是明星影戏学校第一期毕业班的学生,与郑鹧鸪搭档主演过1922年明星公司出品的短片《劳工之爱情》(郑鹧鸪饰演郑木匠,余瑛饰演祝医生的女儿,本片也是迄今为止影像尚保存完好的最早的中国电影)。显然,《前尘影事》一书张冠李戴,错把《劳工之爱情》的演员情况安在了《难夫难妻》身上。

无独有偶,《“中国电影百年”七记》一文在提到《难夫难妻》时,也说“角色都由文明戏演员扮演,主演难夫难妻的是郑鹧鸪与余瑛”*陆茂清:《“中国电影百年”七记》,网址:http://gb.cri.cn/9223/2005/12/18/342@838934.htm。。不知此种说法是否缘于《前尘影事》一书的误导。

七、关于《难夫难妻》和“中国第一部短故事片”

电影史学者黄德泉认为:

根据1913年9月27日上海《申报》上亚西亚影戏公司发布的一则‘请看上海战争活动影戏’广告,可知当时该公司所摄并预告上映的影片除《淞沪战事》纪录片外,还有一部家庭新剧影片《难夫难妻》以及《三贼案》等四部滑稽新剧影片。依此并不能确定《难夫难妻》是亚细亚影戏公司第一部出品,当然也不能确定其为中国第一部短故事片。*黄德泉:《举证<中国电影发展史>中之“史实”错误》,《当代电影》2012年第11期。

仅凭一则广告中所列的故事片次序,自然无法确定广告中最先提到的《难夫难妻》就是中国的第一部短故事片。但综合郑正秋、张石川、钱化佛等人关于此片的回忆,笔者认为《难夫难妻》是“中国第一部短故事片”这一论断是站得住脚的。

先看郑正秋的回忆:

萨弗于是变计,托张石川另请演剧人才,自编戏剧来演,石川就此邀我合作。我本来是三天倒有两天在戏院子里听戏的人,对于这种工作,当然十二分的有兴趣,所以一口答应,马上编成功一部《难夫难妻》的社会讽刺剧,就由我同石川联合导演,我担任指挥男女演员的表情与动作,石川担任指挥摄影师镜头地位的变动。*郑正秋:《自我导演以来》,《明星》半月刊第一卷第一期,1935年。

从郑正秋的遣词用句如“就此”、“一口答应”、“马上”等字眼不难看出,《难夫难妻》应是二人合作的第一部作品。作为影片的编剧和导演,郑正秋的回忆可被视为最直接有力的证据。

再来看张石川的回忆:

第二年(1913年——笔者注),亚西亚影片公司成立,影戏已经决定开拍了,演员就请了一班半职业半业余的新剧家,只有男的,女角也是男扮。我和正秋所担任的工作,商量下来,是由他指挥演员的表情动作,由我指挥摄影机地位的变动——这工作,现在最没有常识的人也知道叫做导演,但当时却还无所谓“导演”的名目。*张石川:《自我导演以来》,《明星》半月刊第一卷第三期,1935年。

张石川虽未提到影片《难夫难妻》,但从其叙述来看,他所描绘的情形和郑正秋描绘的情形显然是一回事儿,都是在回忆二人首次合作拍摄第一部影片时的情形。所以,张石川所提到的上述导演情形,显然是在拍摄《难夫难妻》期间发生的。

最后再来看钱化佛的回忆:

经润三邀张石川、郑正秋来商洽,张、郑也喜出望外。原来演戏在晚上,拍摄电影在昼间,时间毫不抵触,演员们借此又可增加些收入。在张、郑方面向依什尔订合同,把演员酬金提高,他们从中支配,不但拍摄电影的代价由依什尔负担,连晚间民鸣社演戏的包银都划在这一笔账上……

合同订好了,一切都是现成的,便在民国2年(1913年)的秋天开始拍摄,规定每天早晨七时起化妆,九时拍摄……

亚细亚影戏公司第一部拍摄的是《难夫难妻》,这是郑正秋编写的。*钱化佛:《亚细亚影戏公司的成立始末》,原载《中国电影》1956年创刊号。见王汉伦等:《感慨话当年》,北京:中国电影出版社,1984年,第2页。

前面我们说过,钱化佛的回忆是在时隔四十余年之后,因而其对《难夫难妻》具体情节及某些拍摄细节的回忆存在遗漏之处,但作为亚细亚影戏公司的主要演员,且是首次从晚上在舞台上演出的文明戏演员转变为白天在摄影机前表演的电影演员,他对自己所参与的第一部影片片名的记忆应该是准确的。

综上,《难夫难妻》是“中国第一部短故事片”这一说法应是确凿无误的。

另外,黄德泉提到该广告中“预告上映的影片除《淞沪战事》纪录片外,还有一部家庭新剧影片《难夫难妻》以及《三贼案》等四部滑稽新剧影片”*黄德泉:《举证<中国电影发展史>中之“史实”错误》,《当代电影》2012年第11期。。但从广告中可知(见附图2),预告上映的故事片不是五部,而是六部,分别是《难夫难妻》、《滑稽新剧》、《三贼案》、《风流和尚》、《横冲直撞》和《赌徒装死》。除《滑稽新剧》外,其余几部影片的大致情节在王瘦月《中国最新活动影戏段落史》一文中均能找到记载。情节分别如下:

三贼案:邑绅某家资巨万贼涎之夜半结伴入室攫物次晨某绅觉乃诉于官官比捕严厉悬赏缉捕贼闻之大惊相将入庙扮神捕久不获求神指示往返者三四神错位置捕疑是贼捉将官里去一鞫得实定罪了案风流和尚:某甲素无赖闻寺僧富命妻假意入庙烧香私约僧夜半来家欢叙不料有甲乙丙丁四徒从旁窃听先期次第往某妻恐彼此相见大兴醋海风波设法蜷伏房中各处以避嫌疑某甲突然归家妻告以故某甲陆续将各僧打出即俗所谓仙人跳也横冲直撞:王老老业小贩因事与缝穷妇口角各不相下傍一媪见之大为不平助妇殴王王不敌逃去媪与妇怒甚追之王窘而奔路遇多人咸被王撞仆众大怒群逐之卒获王而痛殴焉赌徒装死:某富翁之子游荡不务正业一夜赌大负衣履抵焉回家父母痛杖之乃佯死家人号哭盛饰将殓诸吊客手叙守夜忽尸动客皆惊遁尸攫上银钱复前追客家人失尸亦奔出途中窥破其伪扭归责之*王瘦月:《中国最新活动影戏段落史》,《新剧杂志》1914年第2期。

因《难夫难妻》的情节前文已经提过,在此不再赘述。从情节来看,不独是《难夫难妻》,这几部作品均可称得上是“家庭新剧影片”,而从广告的行文逻辑亦可以推断,“滑稽新剧”并非其他“四部”影片的类型,而是“一部”影片的名字。虽然我们无法确切得知《滑稽新剧》的情节,但可以推断它的类型和风格应与其他几部作品类似。黄德泉之所以认为广告中预告上映的故事片共有五部,可能是将广告中的“家庭新剧”和“滑稽新剧”均理解为影片的类型风格,因而将《难夫难妻》归类为家庭新剧影片,而将《三贼案》等“其余四部”归类为“滑稽新剧影片”。

结语

因《难夫难妻》的拷贝、剧照等影片资料已不复存在,我们似乎无法对影片的质量作出客观公允的评价。而自它诞生以来,学界对它的评价可谓众说纷纭。早期电影从业者如周剑云、萍父等人在提到亚细亚公司的作品时,对其评价甚低,如周剑云在《影戏概论》中说:“那时所摄的影片……粗制滥造,急功近利,诚属不堪承教。但一顾时代关系,也未尝不可加以原谅。”*徐公美:《电影发达史》第七章(1938年商务印书馆出版的一套电影小丛书之一,见上海书店《民国丛书》第一编·70美学艺术类),转引自黄德泉:《亚西亚中国活动影戏之真相》,《当代电影》2008年第7期。萍父在《中国国产影业述闻》中则说:“以这样的文明戏搬上银幕,致当时的国产影片,出品卑劣,无一足观。”*徐公美:《电影发达史》第七章(1938年商务印书馆出版的一套电影小丛书之一,见上海书店《民国丛书》第一编·70美学艺术类),转引自黄德泉:《亚西亚中国活动影戏之真相》,《当代电影》2008年第7期。这些评价虽不是直接针对《难夫难妻》而作,但毕竟也把它囊括在内。欧阳予倩则在《谈文明戏》一文中,直言不讳地批评:“当时所拍的一些戏,据宣传是改良风俗破除迷信的戏,但看那些戏的节略说明,如《难夫难妻》、《老少易妻》、《风流和尚》、《滑稽爱情》等等(都是新民和民鸣的演员演的),没有一个不荒唐无聊。”*欧阳予倩:《自我演戏以来》,北京:中国戏剧出版社,1959年。可见在时人心目中,影片质量的确有些不堪。

但是,在谭春发笔下,《难夫难妻》却极受当时上海观众的欢迎:

上海的影戏观众,看我国的戏曲短片,早看够了,看“西洋影戏”,都是千篇一律,不是又打又杀,乌烟瘴气,就是大耍噱头,滑稽无聊,也已经大倒胃口,正渴望一种新型的影戏,特别是自己人摄制的反映自己身边的生活的影戏早日问世,扫除掉那些打杀胡闹的“西洋影戏”。现在突然看到这么一部自己人拍摄的影戏,把用社会生活编织的故事引入电影,饱含讽刺意味,别开生面,心中万分欣喜,奔走相告。

放映那天,剧场门前,观者如潮水汹涌,争先恐后地朝门口挤去,都想先睹为快。放映时,观众觉得果然耳目一新,情绪始终高涨,有的不禁拍掌喝彩。*谭春发:《故事片的开篇——<难夫难妻>留给我们什么:为纪念郑正秋逝世55周年而作》,《当代电影》1990年第4期。

从谭春发的描述来看,《难夫难妻》不仅远胜于当时的“戏曲短片”,甚至更胜时髦的“西洋影戏”一筹。但一部国人在没有任何制作经验的基础上匆忙拍摄而成的试水之作,不仅一鸣惊人,还力压西洋影戏,这样的描述怎么看都像是作者出于民族自尊和爱国情怀的主观想象。

无独有偶,在《郑正秋:中国电影的拓荒者——中国第一部故事片<难夫难妻>诞生100周年》一文中,作者方敬东同样描绘了一幅《难夫难妻》风靡上海的繁荣图景:

9月29日首映那天晚上,剧场门前观众如潮。放映时,观众觉得耳目一新,情绪始终高涨,有的使劲拍掌喝彩。那时观众看影戏看到激动时,总是拍掌叫好,戏院是不禁的。郑正秋9月29日这天早早来到新新舞台,在剧场后倚墙站立,静静地观看和倾听剧场里的反应。他后来说,那时心里有一种好像第一次当父亲,等待别人评判自己孩子的感觉。当他听到那响亮的鼓掌声和喝彩声时,激动不已,电影由戏曲纪录短片过渡到有剧情的故事片的愿望实现了!当时的报纸报道说,在连续放映的60多天里,这部中国第一故事片引起了空前轰动,人们奔走相告,竞相观看。*方敬东:《郑正秋:中国电影的拓荒者——中国第一部故事片<难夫难妻>诞生100周年》,《东方早报》2013年5月14日。

与谭春发的文章相比,方敬东的文章除更正了影片放映时间外,还描绘了郑正秋在影片上映那天的行为、语言和心理状态,以及《难夫难妻》公映后引起的“空前轰动”。但方敬东此文明显是脱胎于“谭文”,并在“谭文”基础上作了进一步的想象和演绎。

从1938年的不无贬抑到2013年的极力盛赞,时空跨越了75年,人们对同一部影片的评价却有天壤之别。但无论《难夫难妻》质量如何,其作为“中国第一部短故事片”的地位却毋庸置疑。正因为《难夫难妻》在中国电影史上的独特地位,与其有关的资料及论断的真伪正误更显得极其重要。由于影片拷贝及剧照等直接资料现已不存,而与该片相关的其他资料大都散见于早期的报纸广告及电影界相关人士的回忆录中,加之年代久远,这些资料鲜为人知,致使目前为数不少的电影史论著对《难夫难妻》的描述存在明显或疑似的错讹之处;同时因鲜有人对其提出质疑并进行纠正,导致目前学界对中国早期电影史的描述或人云亦云,或以讹传讹,或主观臆断,对中国电影史的客观书写和正确建构造成了不良影响,其负面效应不容忽视。因此,依据现有资料对影片相关情况进行考据和查证,以纠错补遗、查缺补漏,便显得刻不容缓。

Query about the Few Issues and Their Textual Researches in Die For Marriage,the first Chinese Featurette

Zhang Xinying

(School of Communication, Shandong Normal University, Jinan, Shandong 250014)

The year of 1913 saw the production of the first Chinese featuretteDieForMarriageby Asia Movie Company, and its release in New Stage, September 29. With Zhengqiu Zheng as screenwriter and Zhengqiu Zheng and Shichuan Zhang as joint directors, and featuring a group of modern dram (or Civilization Play) actors and/or actresses, the featurette takes the customs of mercenary marriage of Chaozhou, the native place of the writer as its subject matter. However, owing to the loss of its copies and stage photos, its descriptions in Chinese film history have been incomprehensive, contradictory to one another and even with obvious fallacies for many years. On the basis of sorting out the relevant data about it, the author of the present paper has made queries and examinations on the descriptions concerningDieForMarriagein various editions of Chinese film history so as to rectify errors and offer necessary supplements.

DieForMarriage; Asia Movie Company; featurette

2014-06-26

张新英(1979—),女,山东高密人,山东师范大学传媒学院讲师,博士。

J905

A

1001-5973(2014)04-0143-18

责任编辑:李宗刚