城市户籍人口与农业转移人口社会距离的实证研究*

2014-08-22陈志光

陈志光

( 天津社会科学院 社会学研究所,天津,300191 )

城市户籍人口与农业转移人口社会距离的实证研究*

陈志光

( 天津社会科学院 社会学研究所,天津,300191 )

城市社会的主体包括本地户籍人口和外来农业转移人口。这两类群体能否平等、和谐相处成为新型城镇化建设的关键问题。本研究结合专项调查数据,以社会距离为主要关注对象,考察城市户籍人口与农业转移人口之间社会距离的大小及其影响因素。分析结果表明:20%的本地居民与农业转移人口之间存在较大的社会距离。而年龄较大、女性、教育程度较低、非农业户口、有房居民与农业转移人口的社会距离更大。据此,本文提出了缩小社会距离、缓和社会关系的对策与建议。

农业转移人口;社会距离;实证研究

一、导言

规模史无前例的农业转移人口是改革开放以来中国社会最突出的变化之一,也是引发社会变革的主要驱动力之一。我国“十二五”到“十三五”时期,农业转移人口规模将保持在2亿以上,农业转移人口在城镇常住人口中的比例将达到30%左右。同时,我国正进入工业化的第二阶段和城镇化的加快阶段,工业化和城镇化的快速发展对流动劳动力将继续产生较大的需求。所以,中国农业转移人口的数量还将继续增加、规模还将进一步扩大,农业转移人口作为一个特殊的人口群体将长期存在于我国现代化事业的发展进程之中。而农业转移人口的市民化问题,也成为我国工业化发展、城市化提高、现代化实现的关键环节。中央城镇化工作会议明确提出,要以人为本,推进以人为核心的城镇化,把促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口有序实现市民化作为首要任务。

城市社会的主体包括本地户籍人口和外来农业转移人口,这两类人群能否和睦、和谐相处成为农业转移人口市民化的关键问题②陈志光、李华香:《中国省际人口流动的区域性研究》,《兰州学刊》2012年第1期。。衡量不同人群社会关系的指标有很多,其中最常用的指标概念就是“社会距离(Social distance)”。社会距离是指“存在于行动者心理空间中的、行动者与其他行动者之间的心理距离”③郭星华、储卉娟:《从乡村到都市:融入与隔离——关于民工与城市居民社会距离的实证研究》,《江海学刊》2004年第3期。。如果社会距离较大,表明群体之间的社会关系紧张,社会融合困难;而如果社会距离较小,则表明群体之间的社会关系融洽,易于实现社会融合。因此,“社会距离”也成为衡量本地户籍人口与外来农业转移人口社会融合程度的最常用指标之一。考察和分析城市群体间社会距离的大小及其影响因素成为政治学、社会学、人口学、心理学等众多学科关注的热点与焦点问题。

二、理论背景

(一)社会距离的概念与内涵

关于社会距离的概念,学界过往有主观性与客观性的争论。当Tarde在《Law of Imitation》一书中首次使用社会距离概念的时候,表示的是阶级差异。进而,社会距离被用来表征群体异质、文化差异和人际互动等*王桂新、武俊奎:《城市农民工与本地居民社会距离影响因素分析——以上海为例》,《社会学研究》2011年第2期。。这时,社会距离是一个客观性的概念,强调的是不同民族、不同群体之间的客观差异性。Simmel(1964/1902)在研究现代城市群体隔阂、心理排斥、社会交往稀少等人际关系时,认为社会距离是人与人之间心理距离的直接反应,赋予社会距离以主观色彩*Simmel,G.1964/1902,The Metropolis and Mental Life.In K.H.Wolf(ed.&trans),The Sociology of Georg Simmel. New York:Free Press.。芝加哥学派的Park继承并发扬了Simmel有关社会距离的主观概念,并将其运用到美国民族和族群关系的理解上,使得社会距离成为区分“内群体”与“外群体”的重要标志*史斌:《社会距离:理论争辩与经验研究》,《城市问题》2009年第9期。。后来的Williams、Bogardus等人对社会距离的研究基本都是遵循Park的相关定义。

(二)城市户籍人口与农业转移人口的社会距离

随着城镇化的迅速发展、农业转移人口规模的不断增长,城市本地人口与农业转移人口这两大异质性社会群体如何相处、共存、融合成为当前市民化发展的重要环节。卢国显在国内率先用社会距离这一概念对两类群体的社会关系进行了研究*卢国显:《农民工与北京市民之间社会距离的实证研究》,博士学位论文,中国人民大学,2003年。。之后,多篇研究从农业转移人口角度考察了他们与城市居民的社会距离大小、程度及其影响因素*郭星华、杨杰丽:《城市民工群体的自愿性隔离》,《江苏行政学院学报》2005年第1期。*许传新、许若兰:《新生代农民工与城市居民社会距离实证研究》,《人口与经济》2007年第5期。*史斌:《新生代农民工与城市居民的社会距离分析》,《南方人口》2010年第1期。。也有研究从市民角度考察了他们与农业转移人口之间的社会距离大小*王桂新、武俊奎:《城市农民工与本地居民社会距离影响因素分析——以上海为例》,《社会学研究》2011年第2期。。还有从这两个角度都进行测量和分析的研究成果*张海辉:《不对称的社会距离——对苏州市本地人与外地人的关系网络和社会距离的初步研究》,硕士学位论文,清华大学,2004年。*王毅杰、王开庆:《流动农民与市民间社会距离研究》,《江苏社会科学》2008年第5期。。

关于社会距离的概念国外研究比较充分和丰富,也有效地论证了“社会距离”在表达客观群体差距和主观心理距离等方面的重要作用。但这些研究都是以各国、各地自身的社会背景、群体特征为基础的,能否适用于国内的群体关系,还有待于实践的检验。国内的许多研究对城市市民和农业转移人口之间的社会距离进行了调查和研究,实际测量了两类群体社会距离的大小及得分,取得了许多新的发现和结论。但这些研究多从农业转移人口角度,缺乏从市民角度的详细分析;对社会距离的测量多为线性回归,缺乏分类模型的分析。本文以城市户籍居民角度的社会距离为研究变量,考察差异性的社会距离及其经济社会影响因素,探寻缩小二者之间的社会距离的有效方法。

三、数据与方法

(一)数据

本文使用天津社会科学院社会学研究所开展的“天津市民生民情调查”数据。数据调查时间为2014年4月14日-2014年4月27日,共计14天。为了保证调查样本的多样性和覆盖性,调查设定了9个调查地点,覆盖天津市内6区。每个区域设置1个调查组,每组8名工作人员,包括1名执行督导、1名助理督导、2名拦截员、4名访问员。问卷经过整理、复核、编码,录入(双录纠错)等程序,共收集有效样本1028份。经过筛选,822份本地户籍人口进入数据分析。

(二)变量

因变量:城镇居民与外来人口之间的社会距离。本文主要考察“社会距离”概念的主观含义,通过城市户籍人口是否愿意接受外来人口成为本地居民的一员来衡量:“完全不同意”衡量为“社会距离很大”,“不同意”衡量为“社会距离较大”,“同意”衡量为“社会距离较小”,“完全同意”衡量为“社会距离很小”。

自变量:年龄①Elder,G.H.,Jr.1998,The Life Course and Human Development.In R.M.Lerner (ed.),Hand -book of Child Psychology(vol.1).New York:Wiley.、性别、教育程度②Logan,J.R.,R.D. Alba&W.Zhang,2002,Immigrant Enclaves and Ethnic Communities in New York and Los Angeles.,American Sociological Review 67.、户籍、职业类型③Jasso,G.and E.M.Milgrom 2004,Identity,Social Distance and Palestinian Support for the Roadmap.(http://meyersson.com/jasMeyPal2004march1-palestine.pdf).④Nosanchuk,T.A.&B.H.Erickson 1985,How High is Up? Calibrating Social Comparison in the Real World.,Journal of Personality and Social Psychology 48(3).、收入水平⑤Beynon,E.D.1936,Social Mobility and Social Distance among Hungarian Immigrants in Detroit.The American Journal of Sociology 41.、住房⑥Flanagan,William G.1990,Urban Sociology-Image and Structure.Boston:Allyn and Bacon.等变量都是影响社会距离的显著因素。

(三)方法

数据分析的第一步是描述性统计分析,主要包括一元分析(即单变量分析) 和二元分析(即相关关系分析)两种方法。单变量描述结果提供社会距离大小的分析以及自变量的分布状况,二元相关分析提供年龄、性别、户籍、收入等自变量与社会距离之间是否存在关联和存在怎样关联的信息。数据分析的第二步是使用模型分析方法,探讨自变量与因变量之间的独立关系。回归模型的选定依赖于研究目的和数据特点,本文的研究目的是分析城市户籍人口与农业转移人口社会距离的大小程度,社会距离具有4个分类,因此,比较合适的分析方法为多分类logit模型(MNL,Multinomial Logit model)。

四、分析结果

(一)单变量分析结果

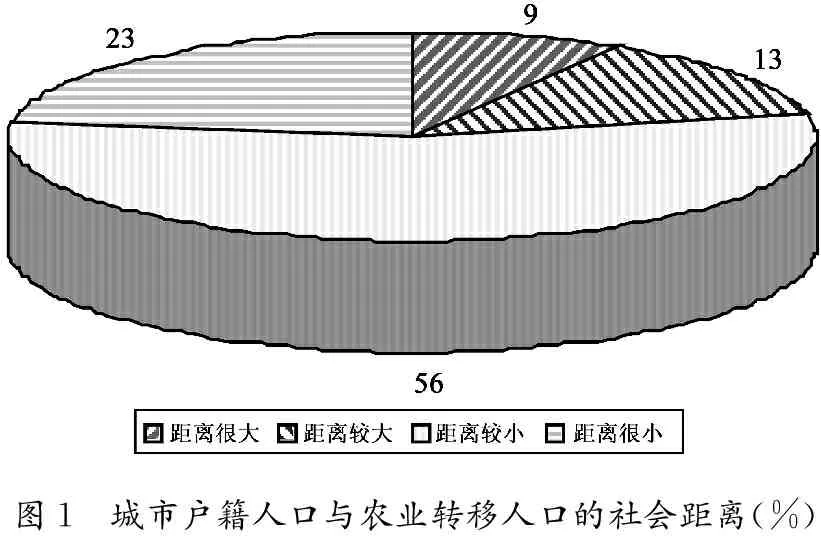

从图1数据分析来看,在被调查的822位本地户籍人口中,与农业转移人口“社会距离很大”的为9%,“社会距离较大”的是13%,“社会距离较小”的为56%,“社会距离很小”的为23%。

图1 城市户籍人口与农业转移人口的社会距离(%)

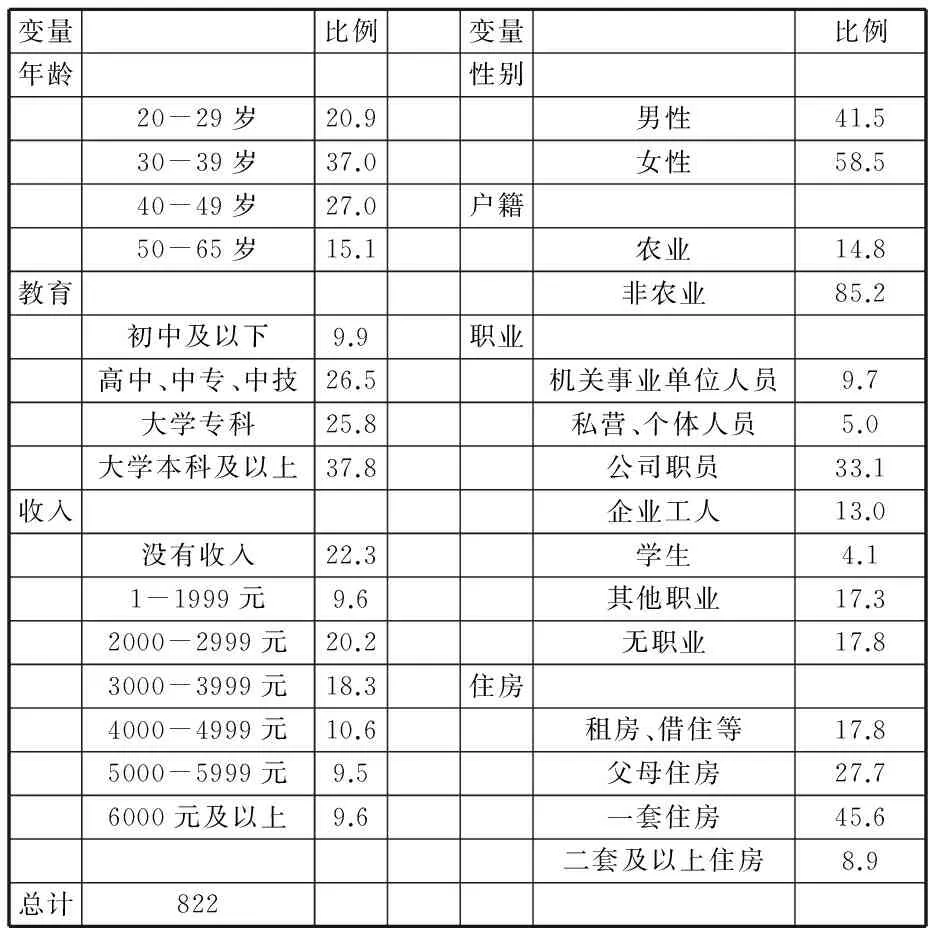

自变量的分布是数据分析的基础和关键。从表1数据来看,20-29岁年轻人口有五分之一左右;30-39岁年龄段人数最多,近40%;40-49岁人口为27%,50-65岁人口为15%左右。从性别来看,受访女性更多,占6成左右。从受教育水平来看,大学本科及以上比例最高,为37.8%,专科和高中学历的比例都在四分之一左右,而初中及以下被访者比例较低,仅为10%左右。非农业户籍人口比重为85%,农业人口有15%。从被访者的职业类型来看,公司职员最多,占三分之一;从事其他职业和无工作人员都在17%左右;企业工人有13%;机关事业单位人员占10%。从收入水平来看,除去一些无收入人员(22.3%),2000-2999元和3000-3999元的人口最多,分别为20.2%和18.3%;其他几个收入类型所占比重都在10%左右。

被访者中一套住房的比例最高,次之的是居住在父母房子中,租房、借住的比重为17.8%,有两套及以上住房的居民较少。

表1 自变量的分布(%)

(二)双变量分析结果

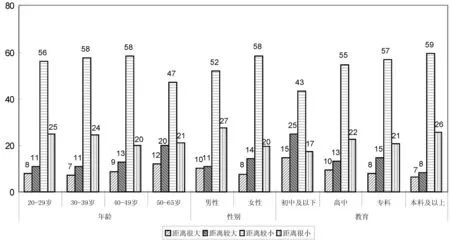

交互分析结果表明,对于被访者来说,年龄与社会距离之间具有显著的正向相关关系,年龄越大与农业转移人口之间的社会距离越大,反之,年龄越小与农业转移人口的社会距离越小。女性与农业转移人口之间的社会距离大于男性。社会距离与受教育程度之间呈现明显的负向相关关系,教育水平越低,与农业转移人口的社会距离越大;教育水平越高,与农业转移人口的社会距离越小。

图2 年龄、性别、教育与社会距离的交互分析结果(%)

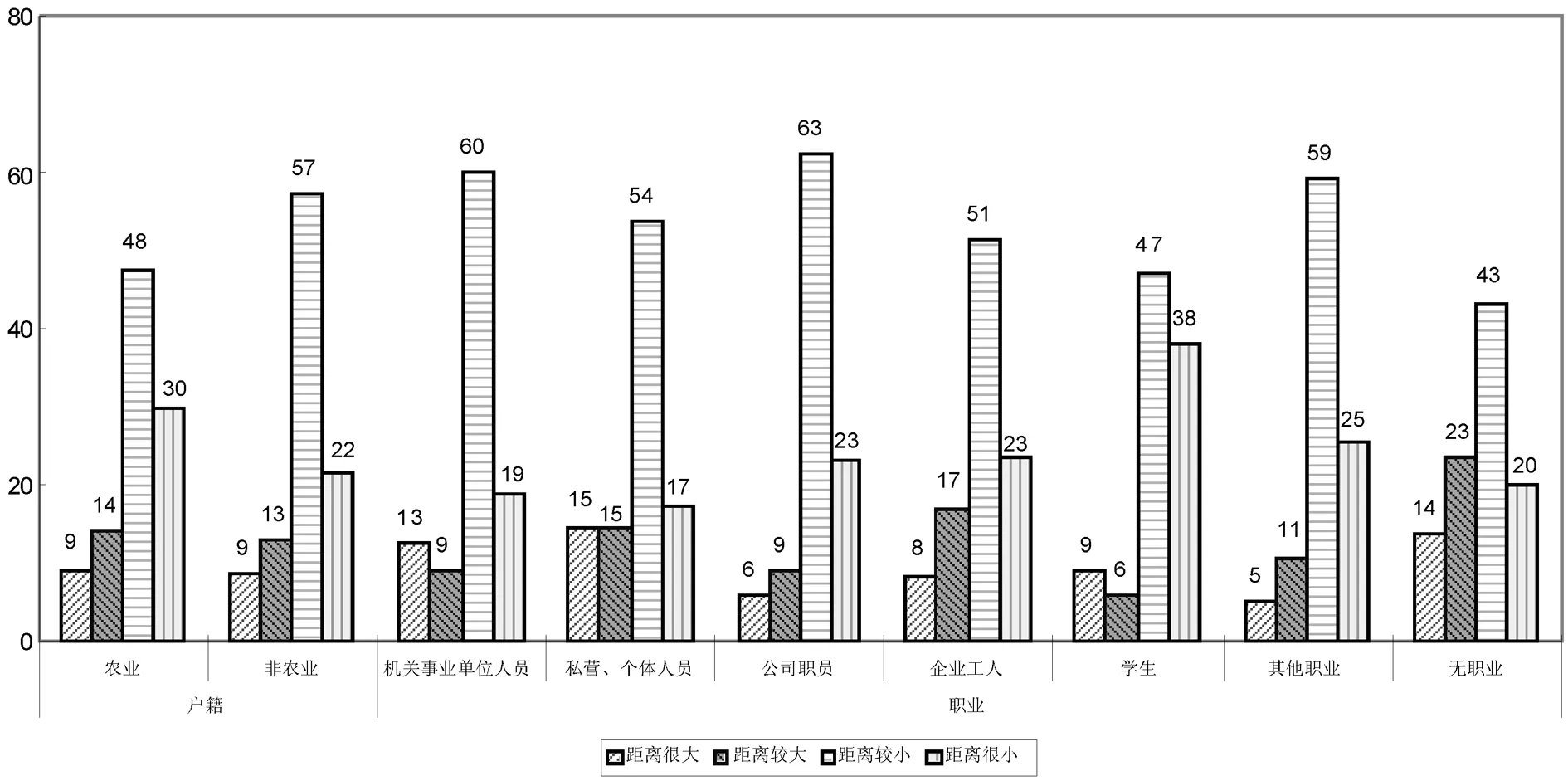

图3数据表明,户籍与社会距离之间的关系不明显。但城市户籍人口职业类型显著影响他们与农业转移人口之间的社会距离,无职业类型与农业转移人口的社会距离最大,次之的是私营企业主、个体工商户,而公司职员、学生与农业转移人口之间的社会距离较小。

图3 户籍、职业与社会距离的交互分析结果(%)

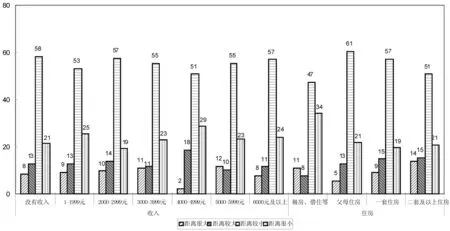

图4数据表明,收入水平与社会距离之间具有显著的相关关系。4000-4999元样本社会距离很大的比例最小,仅为2%;而5000-5999元样本社会距离很大的比重最高,达12%。但住房类型与社会距离显著相关,住房条件越好,与农业转移人口的社会距离越大,住房条件越差,与农业转移人口的社会距离越小。

图4 收入、住房与社会距离的交互分析结果(%)

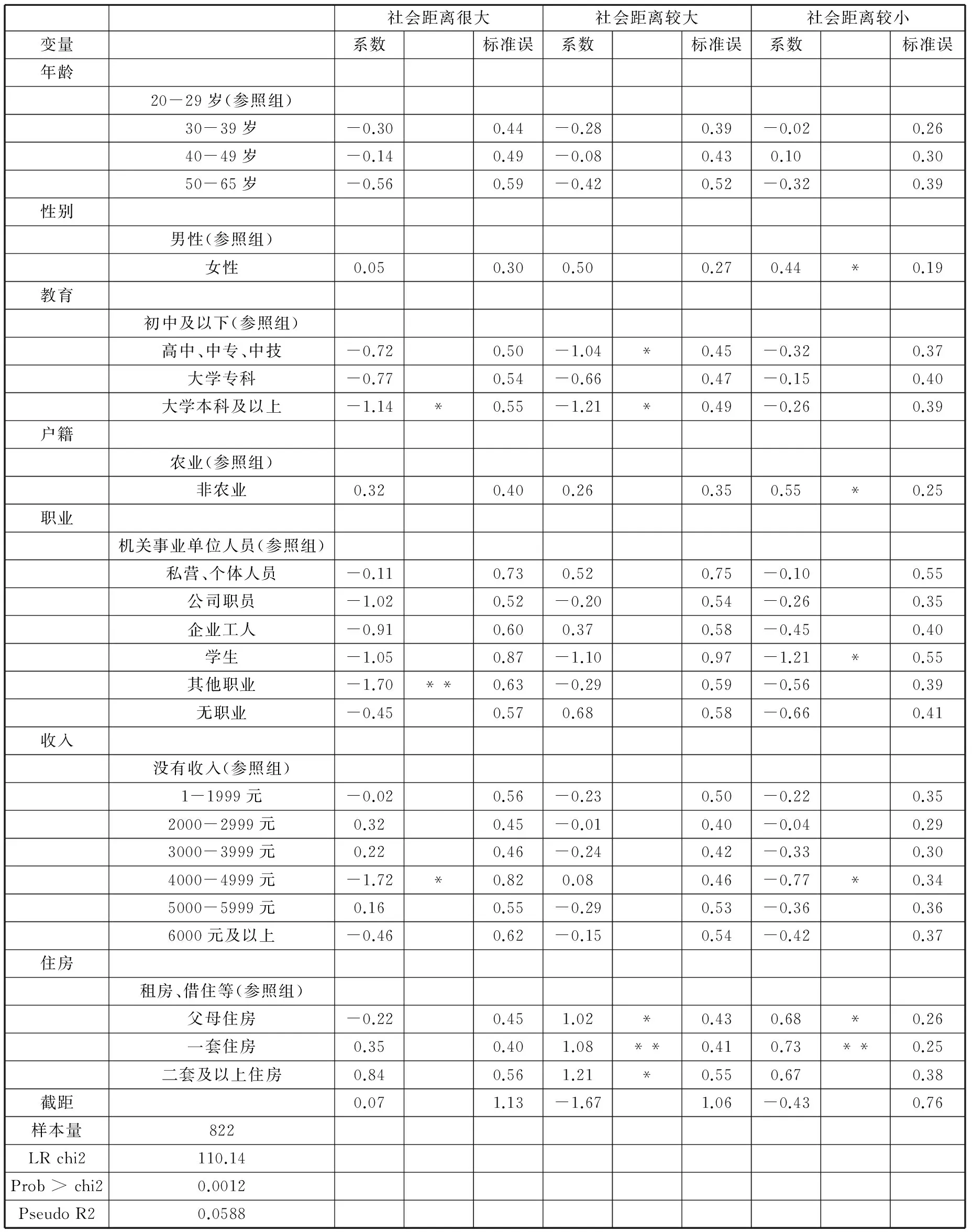

(三)模型分析结果

从多分类Logit模型分析结果来看,在控制了其他因素以后,年龄变量对社会距离的大小并没有显著影响。从性别差异来看,女性居民与农业转移人口的社会距离要大于男性居民。与“初中及以下”的参照组相比,大学本科及以上居民选择距离较大和距离很大的发生比显著降低。数据分析还表明,与农业户籍人口相比,非农业户籍人口的社会距离较大。与机关事业单位人员相比,“其他职业”的社会距离相对较小,选择“社会距离很大”的发生比仅为参照组的18%。从收入水平来看,4000-4999元的城市居民对农业转移人口的接纳程度最高,社会距离最小。收入水平与社会距离之间呈现“U”形关系,收入较低人群和收入较高人群与农业转移人口的社会距离较大,而中等收入人群的社会距离较小。本地居民的住房类型显著影响他们对农业转移人口的社会态度,有房(包括父母住房)户籍人口与农业转移人口的社会距离要显著增大。

表2 城市户籍人口与农业转移人口社会距离的多分类Logit模型分析结果 (以“社会距离很小”为参照组)

注:*p< 0.05;**p< 0.01;***p< 0.001。

五、总结与讨论

在城镇化进程中,由于大量农业转移人口的涌入,形成了本地人口和外来人口两大异质群体混合工作、生活的复杂环境*秦广强、陈志光:《语言与流动人口的城市融入》,《山东师范大学学报(人文社会科学版)》2012年第6期。。两群体由于经济水平、社会地位、文化背景等各方面的显著差异,极易产生矛盾与冲突,影响到社会的安定与有序。本研究结合专项调查数据,以群体社会距离为主要关注对象,考察城市户籍人口与农业转移人口之间社会距离的大小及其影响因素,探寻缓和社会关系的有效途径,主要结论有:

(一)社会距离的重要意义。Bogardus(1925)认为几乎所有的社会问题都与社会距离有关,并且坚信通过缩小社会距离可以有效改善人与人之间的种种冲突和矛盾*卢国显:《中西方社会距离的研究综述》,《学海》2005年第5期。。而在把推进农业转移人口市民化作为新型城镇化建设首要任务的今天,城市本地居民与农业转移人口的社会距离也成为制约市民化推进、社会安定有序的关键因素。从本文调查数据的分析结果来看,20%多本地居民与农业转移人口有较大或很大的社会距离。这一比例非常高,对社会的和谐发展带来了较大的阻碍作用。因此,减小不同群体之间的社会距离,缓和社会关系成为当前城市建设的重点与关键点。

(二)促进两类群体的认可与接纳。社会关系的缓和、社会距离的缩小、社会融合的实现是双向的、互动的,需要多个群体的共同努力。而农业转移人口融合于城市社会的意愿能否早日实现,除了个人努力、政府推动外,还必须要有本地人的接纳。本文交互分析结果和模型分析结果都表明,女性居民与农业转移人口之间的社会距离较大。因此,我们应合理引导和提高城市居民特别是女性市民接纳农业转移人口市民化的意愿,使本地居民认识到外来人口特别是农业转移人口为本地的经济社会发展做出了突出贡献,“下过大力、出过血汗”,应得到政府、社会、本地居民的认可和接纳。特别是加强不同群体之间的文化交流与文化融合。文化差异是影响本地居民是否接纳农业转移人口的关键因素和核心变量,文化因素的作用甚至大于经济收入的影响,文化的交互与融合能够显著推动两类群体社会融合的进程与速度。

(三)教育水平的提高有利于缩小社会距离。数据分析结果表明,本地居民的教育程度与他们对农业转移人口的接纳程度呈现正向关系。教育程度越低,社会距离越大,接纳程度越低;教育程度越高,社会距离越小,接纳程度越高。由此结论可以得知,应加强本地居民接纳外来人口的宣传教育工作。其一,从学前教育、义务教育、高等教育、成人教育等各阶段加强市民化教育。其二,通过电视、报纸、微博、微信等媒体的宣传与教育,带动社会包容性的发展和社会融合思想的进步。

(四)居住隔离增大社会距离。数据分析结果表明,有房(包括父母住房)户籍人口与农业转移人口的社会距离要显著增大。由于外来农业转移人口大多数都没有自己的住房,很多都是在棚户区、城中村、工棚、宿舍等地租房居住,与有房的市民形成了明显的居住隔离,而这种空间上的隔离自然会带来群体间社会关系的疏远和社会距离的增大。应增加农业转移人口与本地居民集中居住、共同居住的比例,加强双方的接触机会和交往频率,从而不断增加信任程度。户籍隔离也增大社会距离。模型结果表明,非农业户籍人口与农业转移人口的社会距离更大。因此,应加快户籍改革的步伐,逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民。按十八届三中全会要求,全面放开建制镇和小城市落户限制,有序放开中等城市落户限制,合理确定大城市落户条件。从这些措施出发,促进更多农业转移人口户籍身份的变更,从而打破户籍障碍,实现身份的一致和平等,落实基本公共服务均等化,更有利于社会距离的缩小和社会群体的互融。

(五)需长期努力,社会距离才能有效减小。不同群体之间社会距离的缩小是一个长期、缓慢的过程,不能抱有一步到位、一蹴而就的思想。Bogardus在20世纪40年代利用社会距离量表测量了美国人对几种民族的社会距离;其他的学者又在20年后的1964年进行了一项历时性研究,所得的群体间社会距离与20年前的大致相同。此例充分表明了社会距离变化的缓慢程度*卢国显:《中西方社会距离的研究综述》,《学海》2005年第5期。*史斌:《社会距离:理论争辩与经验研究》,《城市问题》2009年第9期。。因此,城市中缩小本地人口和外来人口之间的社会距离不仅需要有针对性的应对措施和解决对策,也需要长远目光、长期规划、长期努力,保障规划的前瞻性、制度的连续性、措施的衔接性。经过两到三代人的不懈努力,真正实现本地人口和农业转移人口社会距离的缩小,社会关系的融洽。

An Empirical Study on Social Distance between Population of Household Registration and That Transferred from Agriculture

Chen Zhiguang

(Institute of Sociology, Tianjin Academy of Social Sciences, Tianjin 300191)

The main body of urban society consists of two groups of people, namely the local household population and the alien population transferred from agriculture. So whether or not the two groups can be equal and live in harmony with each other becomes the very key issue of the construction of the new type urbanization. By reference to special survey data, this study, with the social distance as its main object of concern, investigates the size of social distance and its influencing factors between the two groups. And the analysis results show that, on the whole, there is a wide social distance between 20 % of the local residents and the population transferred from agriculture, However, the social distance between the senior non-agricultural household women residents with lesser education but with houses of their own and the transferred population from agriculture is the wider. With these findings in mind, the present paper puts forward strategies and suggestions to reduce the extant social distance and ease the tension of social relations.

population transferred from agriculture;social distance;empirical study

2014-06-15

陈志光(1983—),男,山东淄博人,天津社会科学院助理研究员,博士。

①国家自然科学基金重点项目“新阶段我国城市化发展道路的选择及管理研究”(项目号:71133003);天津市哲学社会科学规划重点项目“有序推进农业转移人口市民化研究”(项目号:TJSR13-002);天津社会科学院2014年度重点研究(应急)课题“特大城市新型城镇化建设的突出问题、推进机制与发展模式研究”(项目号:14YYJ-23)。

C922

A

1001-5973(2014)04-0108-07

责任编辑:寇金玲