休闲与生活满意度:基于全国样本的实证分析

2014-08-22宋瑞

宋瑞

(中国社会科学院 财经战略研究院,北京 100836)

一、问题提出

(一)国际背景

长久以来,哲学家和社会科学研究者始终不遗余力地探索美好生活的真谛。自上世纪70年代开始,作为衡量个体对自身生活评价的主观幸福感(Subjective Well-Being,SWB)[1]和生活质量(Quality of Life,QOF)整体认知不可或缺的组成部分(Diener,1984)[2],生活满意度(Life Satisfaction)便成为西方社会科学的一个重要命题。人们使用各种根植于社会学、心理学、社会心理学、经济学与人类学的理论和方法对其加以探究。

作为西方社会科学的另一重要命题,休闲研究的历史更为久远,至少可追溯至古希腊时期。从亚里士多德开始,休闲是幸福生活的重要组成部分——如果不是其中最重要的部分的话——这一思想就深刻影响着西方文明,成为其社会共识和研究共识。如果说在古希腊先哲那里,这一论断更多是思辨的结果的话,那么后世的研究者则沿着以下两条路径继续对这一问题的探究:一是以各种理论假说为前提建立概念性框架,试图系统解释休闲与幸福之间的复杂关系,探寻休闲引致幸福的具体机制,并揭示该机制与各种社会、个体因素之间的复杂关联;二是通过实证方法验证各种理论框架,将其应用于不同群体、不同活动类型,从而检验或修正理论框架。除一般学术研究外,自上世纪中叶开始,休闲也被纳入世界各国及OECD等的生活质量指标体系之中[3]。

(二)中国现实

中国在经历了空前全面的社会转型和持续高速的经济增长之后,人民的幸福感、生活质量和生活满意度等问题已成为政府、学界和社会关注的重点[4]。上世纪80年代至今,研究者提出了诸多关键问题并借助各种方法予以研究。例如,中国人如何评价其生活状态和生活质量,当下影响中国人生活满意度的因素是什么,社会经济变量、人口统计变量与生活满意度之间存在何种关系,等等。有些研究显示,被调查者对生活满意度评价颇高(如Lei Zhang,2010[5]),而另一些研究结果则并不乐观。例如,美国学者Easterlin等人通过实证研究发现,尽管中国近30年来经济空前快速增长,但中国人的生活满意度却呈U型波动,总体基本持平,长期而言甚至存在下跌态势[6]。

随着社会经济发展水平的迅速提高,休闲日益成为中国人日常生活中不可或缺的组成部分,休闲以及与之相关的消费、服务等业已成为重要的社会经济现象。休闲也逐步作为一个独立命题进入公共政策和公共管理视野。2013年2月,国务院办公厅正式颁布了《国民旅游休闲纲要(2013—2020)》,成为我国第一份以“休闲”为题的全国性纲领文件。在此背景下,研究中国人的休闲生活,探究休闲在当下中国人生活中的作用,具有很强的现实意义。

自上世纪90年代中后期开始,休闲在中国逐渐从一个模糊的学术概念发展为一个稍有规模但尚谈不上体系的研究领域[7]。除了一般性思辨外,一些学者试图通过介绍和效仿西方研究,从不同角度描述、解释与预测中国人的休闲生活。正如郭鲁芳所言,尽管近年来定量研究已初步得到应用,但中国的休闲研究仍以定性研究为主[8]。更重要的是,由于文化差异对休闲方式和休闲研究的重要影响[9],亟需在借鉴国外分析框架和研究方法的基础上对中国人的休闲做出系统科学的解释。然而令人遗憾的是,中国日益兴盛的生活满意度研究并对休闲的作用、休闲与生活满意度的复杂关系、影响其互动机制的因素等给予充分关注,而尚处于起步阶段的中国休闲研究界,在借鉴国际研究前沿成果并构建符合中国国情的分析框架方面依然处于萌芽阶段。在此背景下,以系统的框架和科学的方法揭示休闲与生活满意度之间的关系,具有很强的理论意义。

二、文献回顾

一般而言,人们通常从以下三个维度界定休闲:作为时间,休闲是指空闲的、可自由支配时间,是工作和义务性(obligatory)活动完成后的时间;作为活动,休闲是个体在空闲时间里做自己想做的事;作为体验,休闲乃指个体在参与自由选择的、有内在动力的活动时所达到的心理状态。

西方大量文献已经充分证实,休闲与生活满意度之间存在正相关关系,尤以休闲参与、休闲动机、休闲态度、休闲满意度等变量与生活满意度之间的关系最为普遍和显著。尽管研究者普遍认可休闲与生活满意度之间的正相关关系,但研究中所采用的理论和方法却各有不同。其中尤以活动参与论和需求动机论影响最为广泛。

(一)活动参与论

活动参与论由Havighurst于20世纪50年代最早提出[10],后经Lemon[11]等人的完善和Longino 和Kart[12]等人的提炼得以广泛推广。活动参与论的核心观点是,人们参与休闲活动的频率越高,则其生活满意度越高。例如,Hills和Argyle使用牛津幸福感问卷对经常参与运动、看电视、上教堂和听音乐的人以及不怎么参与这些休闲活动的人进行调查后发现,经常运动的人的幸福感显著高于不常运动的人[13]。Lloyd 和 Auld的研究显示,社交活动(如拜访朋友、与朋友外出)的频率和生活满意度之间存在正相关关系[14]。Wendel-Vos等人证实,体育休闲活动和与健康相关的生活满意度之间存在正相关关系[15]。Leung & Lee 的研究表明,参与体育休闲活动能提高主观幸福感和生活满意度[16]。

活动参与论通常涉及对休闲活动的分类,同时考察人们参与各种活动的频率及其与生活满意度之间的关系。例如Kelly和 Steinkamp的研究证明,那些能使参与者加强互动以及需要长时间技能培养的休闲活动更有利于提升人的生活满意度[17]。Lu和Argyle指出,人们在进行深度的(serious)、有组织的休闲活动时会获得更高的满意度和幸福感;非深度的休闲(如看电视)一般只能产生较小的积极作用[18]。罗伯特认为,深度休闲(serious leisure)和项目式休闲(project-based leisure)更有可能带来长久的幸福,而当这两者与随意休闲(casual leisure)结合时,将是最理想的方式[19]。

除了具体的活动分类外,很多研究者还根据活动的亲密程度区分正式活动(formal)、非正式活动(informal)和独自活动(solitary)对生活满意度的不同影响。研究显示,就其与生活满意度的相关性而言,非正式活动的相关性高于正式活动和独自活动。有的学者也将非正式休闲活动视作社交性休闲活动(social)。例如Lloyd和Auld的研究显示,社交性休闲活动(如访友、参加俱乐部等)和主观幸福感之间存在明显的正向关系,而独自休闲活动则没有;参与社交性休闲活动更频繁的人所体验到的幸福感要比那些参与不频繁的人更强[20]。

尽管活动参与论的理论框架得到了一些实证支持,但也有不少研究者质疑,认为该理论无法充分解释休闲与生活满意度及主观幸福感之间的关系。其质疑主要集中于以下三点:一是休闲活动分类方法和结果缺乏统一性。很多休闲研究者试图对各种休闲活动进行归类,以便于简化数据分析,但是分类方法和结果缺乏统一性,因此很难进行连续性、一致性的比较。二是该理论仅仅关注参与频率,忽视了人们参与这些活动时的体验,而仅靠频率是无法解释活动与生活满意度之间的关系的。三是该理论难以解释某些特定活动的参与状况。

(二)需求动机论

与活动参与论相并行,一些学者提出了需求动机论,作为阐释休闲与生活满意度之间关系的另外一种理论框架。该理论认为,动机的产生和需求的满足会对主观幸福感和生活满意度产生积极影响;如果一个人能够满足自己的需求,则会努力维持甚至增加这种满足感;个人的需求和动机得到满足,又会反过来对其生活满意度起到积极作用[21]。

在了解人们的休闲体验与其心理需求或动机的关系方面,Driver和Tinsley二人做了开创性工作。Driver和他的同事集中于了解参与户外活动对于满足人需求、提高主观幸福感的积极作用;而Tinsley和他的同事们则更多关注打牌、散步、看电视、阅读等日常活动在满足心理需求方面的作用。其中Tinsley夫妇基于需求/动机论提出的休闲体验因果模型颇有影响。该模型解释了休闲体验、心理需求满足程度、身体健康、精神健康、生活满意度和个人成长等六个变量之间的关系[22]。

尽管需求动机论,尤其是其中的休闲体验因果模型得到了广泛验证,至今有近百个实证研究都引述了该模型,但这一理论也面临一些质疑。对此,Ariel Rodrigue[23]做了如下概括:第一,该理论是在需求论指导下构建的,假设“人类需求是普遍的,人们能够体验到的主观幸福感程度取决于需求的满足程度”,因此对需求论的质疑自然会延伸到它。一些研究者认为,需求理论缺乏实证基础,尽管研究者费尽气力列出了心理需求清单,但实际上人们的心理需求差异很大,不可穷尽。第二,该理论假设所有的休闲体验都会对所有主观幸福感带来相同的直接和间接的影响。实际上,很多研究者证明,不同的休闲活动对人们的身心健康和生活满意度的影响并不相同,有的不仅没有积极作用,还会带来负面影响。

(三)两种理论的初步整合

为了比较活动参与论和需求动机论这两个不同的理论框架,并尝试进行整合,Ariel Rodr1’guez等人采用分层多元回归方法,基于对美国中西部一个社区633个样本的调查,分析了居民休闲与生活满意度之间的关系[24]。结果显示,这两种理论同时得到支持,其中休闲需求的满足对生活满意度存在更加显著的影响。

三、研究设计

(一)研究目的

如上所述,西方休闲研究中对休闲与生活满意度的关系存在两种不同解释框架,这些理论框架较少应用于中国这样的非西方社会,而中国学者对休闲与生活质量、生活满意度关系的系统研究很少。

基于此,本文试图做如下创新性努力:第一,在理论框架方面,受Ariel Rodr1’guez等人启发,试图整合活动参与论和需求动机论两种不同理论框架,来揭示和解释休闲与生活满意度之间的关系。第二,在研究方法方面,采用结构方程模型(SEM)进行分析。这一方法较Ariel Rodr1’guez等人所采用的分层回归分析更为复杂和综合。第三,在数据获取方面,通过入户问卷调查形式在全国范围内搜集第一手数据。在借鉴西方研究中所采用的量表的基础上,充分考虑中国人的集体主义、重视家庭、看中面子等文化特征设计问卷,希望藉此更好地反映中国的现实,同时对以西方为主导的休闲理论研究做出补充和完善。第四,在政策建议方面,试图为中国政府如何通过发展休闲提高人们的生活满意度提供决策参考。

(二)数据来源

本研究依托国家旅游局委托课题《中国国民休闲状况调查》完成。课题由国家旅游局提供资金支持,本文作者负责框架设计、问卷设计、调查督导和数据分析,具体抽样过程和调查执行由零点集团下属的零点指标数据公司完成。在正式调查之前,进行了50人的预调查,并基于此对问卷设计予以完善。实际调查于2013年2—3月期间完成。调查对象为年满15岁及以上的中国国民。调查中,共接触20822个样本,去掉入户不成功样本(9185)、受访者不成功样本(5284)、过滤题过滤样本(2155)和因质量问题废除的无效样本(298),最终获取有效问卷6055份。具体调查中,由访员读出问卷,受访者回答,访员填写问卷,每个访问约30分钟左右。

调查以《2011中华人民共和国行政区划手册》为抽样框,采用多阶段分层随机抽样进行。首先将我国31个省、直辖市、自治区分为华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北七个区域;然后按经济发展水平,将每个区域内的地级市层级单位*地级市层级单位是指地级市、地区、自治州、盟,包含了其下区、县/县级市及农村。分成相对经济发达城市和相对经济不发达两类,分别为区域GDP排名前30%和后30%;之后按人口规模进行不等概率随机抽样,选取地级市层级单位;再通过随机抽样依次抽取地级层级单位下的县/县级市及其下辖的行政村;而后对地级市及县/县级市地区划分地块并抽取执行地块,从行政村地区抽取自然村;最后在随机抽取家庭户后从中抽取个体样本。

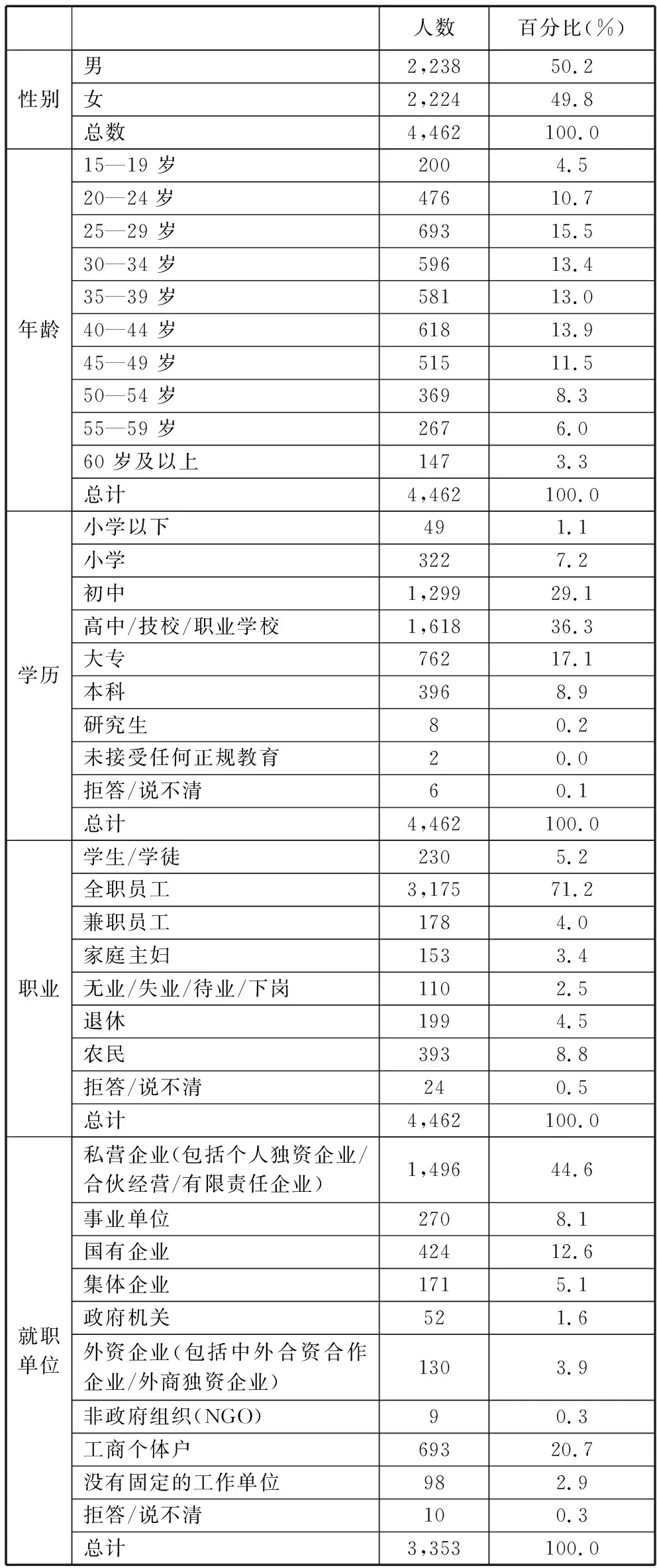

调查问卷涉及人口统计变量、休闲变量、生活满意度变量等近200个问题。根据预调查阶段受访者的反馈,为避免问卷过长可能导致的受访者排斥问题,最终将问卷拆分为A卷和B卷,二者涵盖人口统计变量等完全一致,而休闲变量不同。本文所涉及的内容包含在问卷A中,共回收有效问卷4462份(详见附录)。

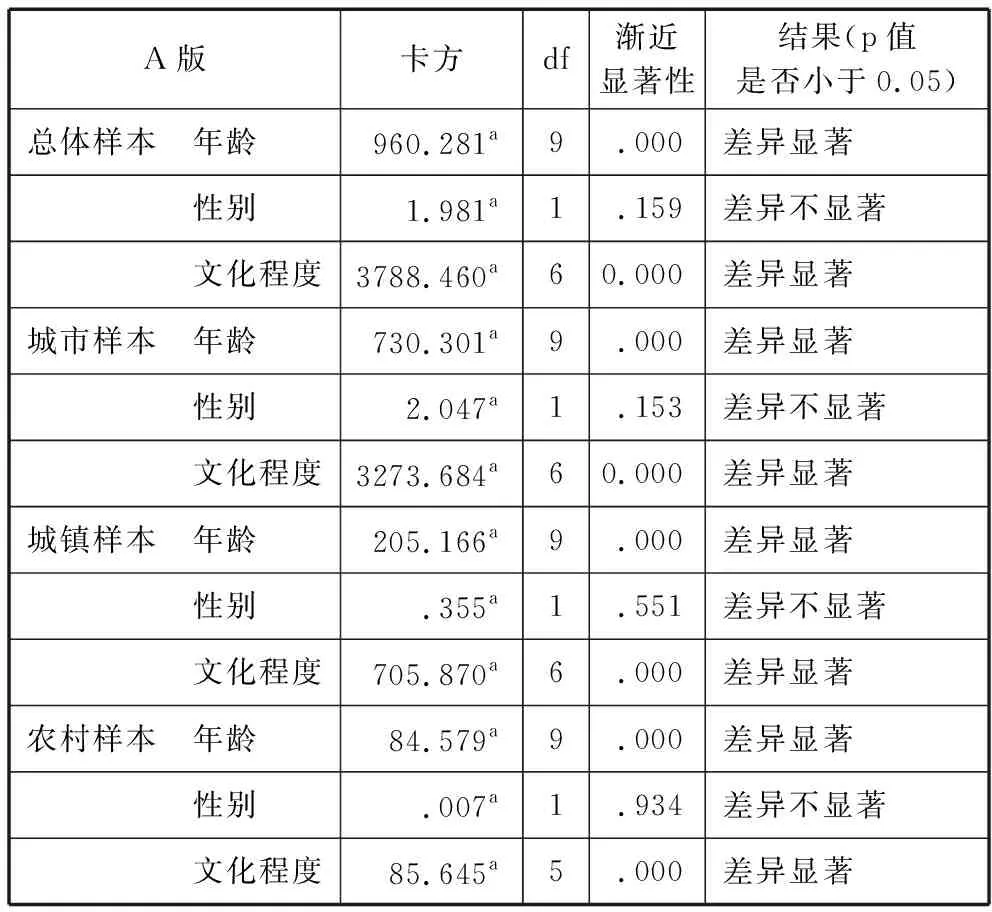

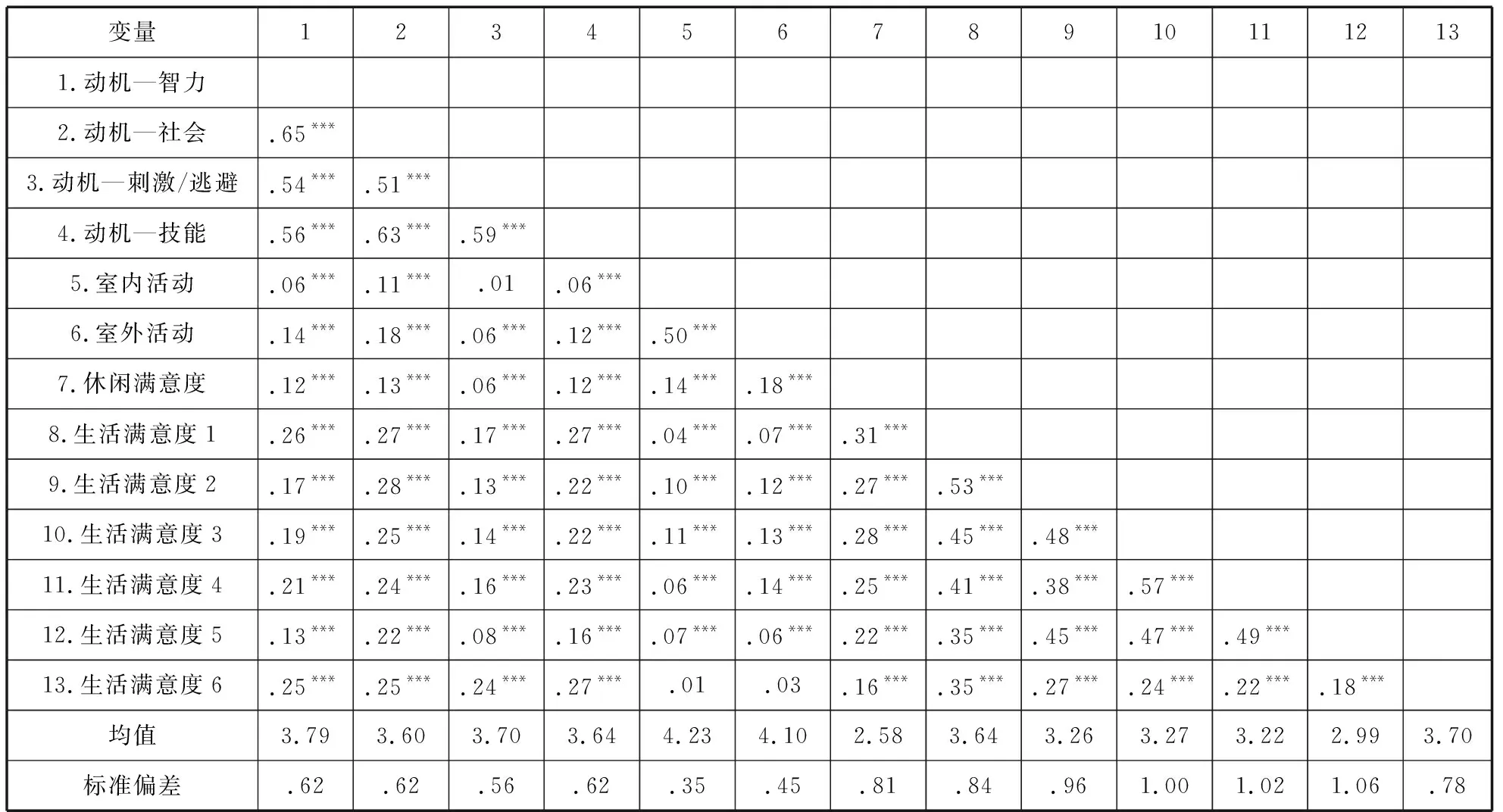

(三)样本后验

实地调查完成后比照第六次人口普查的全国人口分布对样本的代表性进行了检验(详见表1)。样本后验结果显示,抽样中性别分布与总体分布差异不显著,而年龄和文化程度的分布差异显著。进一步比较残差发现,年龄抽样偏差(19岁以下和55岁以上人群比例比总体比例要小)是导致年龄和文化程度抽样偏差的最主要原因,而导致年龄抽样偏差的原因除了随机抽样本身可能存在的误差外,还可能与如下因素有关:其一,问卷内容不适合15岁以下群体独立完成,因此调查群体仅限于15岁以上人群;其二,调查采用入户方式在白天完成,此时15岁以上、19岁以下群体大部分都在上学;其三,问卷内容需要受访者对其休闲生活和家庭状况有较为深入的了解,部分55岁以上群体无法提供全面信息。因此,后续分析涉及年龄和文化程度等人口统计特征时,需要对样本进行加权处理。本文并不涉及。

表1 样本代表性检验

(四)变量选择

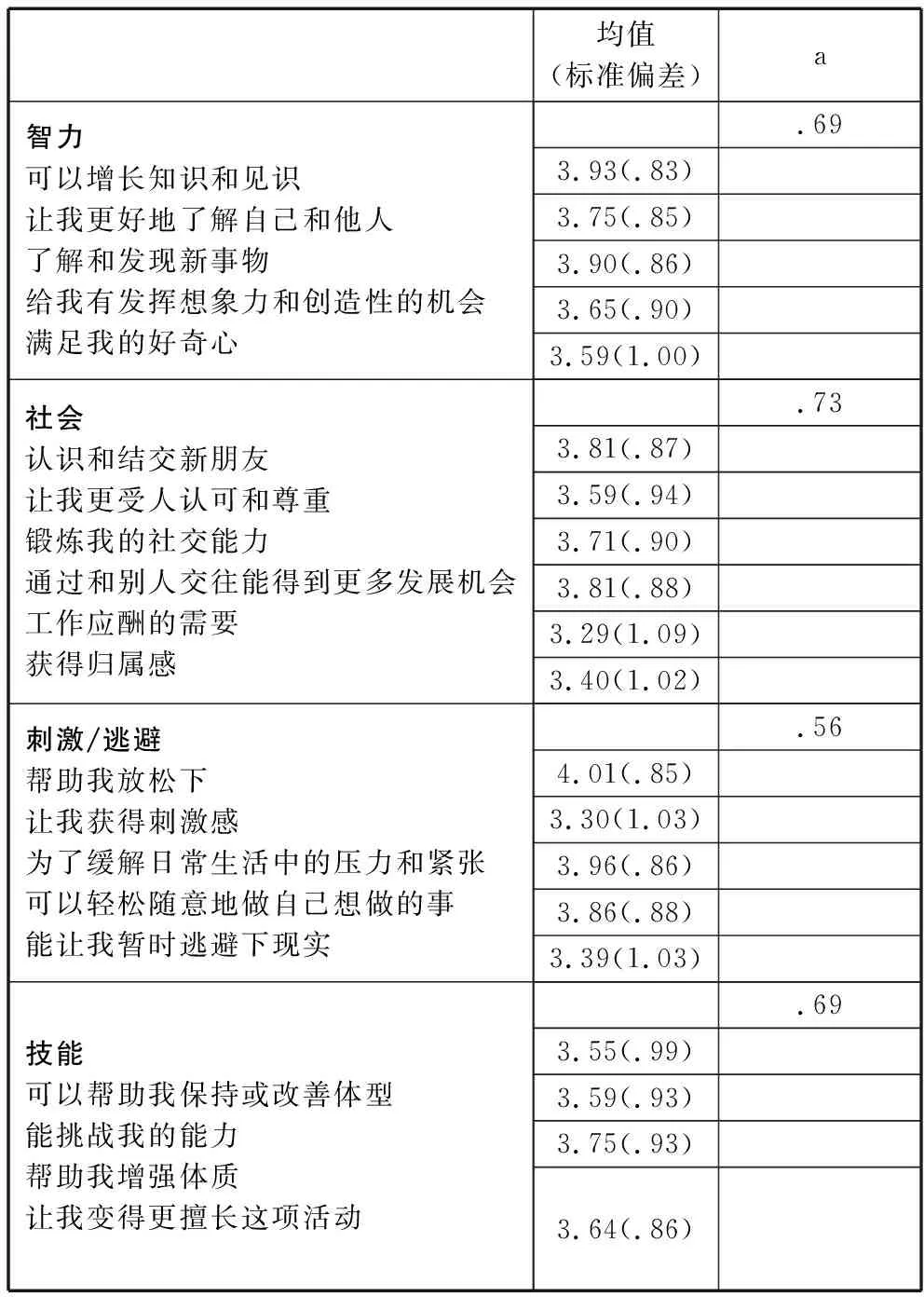

本研究所使用的休闲动机量表(LMS)是由Beard 和 Ragheb于20世纪80年代初首次提出[25],并经其他研究人员修改完善的。为了更好地适应中国国情,经过专家小组讨论和预调查测试,将原来的48个题项进行整合、添加后调整为20项(见表1),涵盖智力(5项)、社会(6项)、刺激/逃避(5项)和技能(4项)等四大类别。调查结果以李克特5分量表呈现,其中1 代表“完全不同意”,5 代表“完全同意”。分数越高,代表休闲动机越强。

在休闲活动参与方面,由于休闲活动有较强的个体性、主观性和复合型,因此很难做出一个适合于所有人的活动图谱。国外各种关于休闲活动的调查也没有统一量表。本次调查在总结国内外有关休闲活动分类的基础上,结合对当下我国国民休闲活动的观察,通过反复测试,构建了一个由32项活动组成的休闲参与量表(LPS),并对居家休闲与离家休闲、室内休闲活动与户外休闲活动加以区分(见表2)。受访者被要求回答其在过去一年中参与这些休闲活动的频率。具体用李克特5分量表衡量,其中1 表示“非常频繁”,5表示“从不”。分数越低,表明休闲参与程度越高。考虑到穷尽所有休闲活动项目不太现实,而且过于复杂的问题可能招致受访者的抵触,问卷中对休闲活动的类别进行了必要的归类。例如将散步、慢跑、爬山、跳舞、气功、武术等免费的户外体育锻炼归为一类,并命名为“散步/跑步/爬山/打拳/跳舞/气功/其他免费户外健身等”。

在休闲满意度方面,本研究采用Beard和Ragheb提出的休闲满意度量表(LSS)[26]。该量表已在休闲研究领域得到广泛应用。具体为一个综合问题,即“一般而言,你是否满意你的休闲生活”。结果用李克特5分量表表示,其中1 代表“完全不满意”,5 代表“完全满意”。分数越高,表明休闲满意度越高。

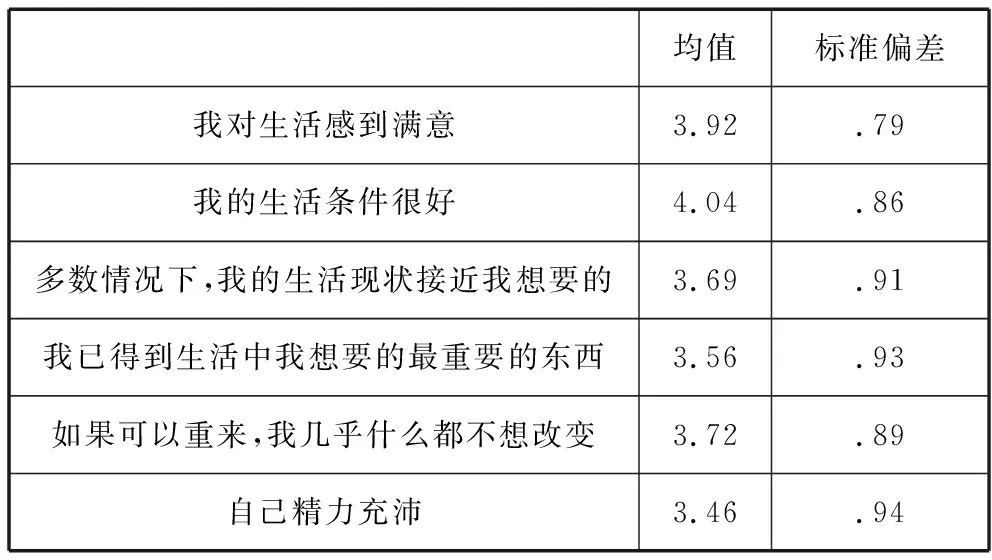

在生活满意度方面,本研究所采用的是Diener等人设计的生活满意度量表(SLS)[1]。该量表由六个对生活满意度的陈述组成(见表3)。结果用李克特5分量表表示,其中1表示“完全不同意”,5 代表“完全同意”。分数越高,表明生活满意度越高。

(五)分析方法

本文主要采用结构方程模型(Structural Equation Model,以下简称SEM)进行分析。SEM是一种建立、估计和检验因果关系模型的多元统计分析技术,整合了因子分析、路径分析和多重线性回归分析等方法[27]。在采用该方法进行分析时,首先构建了一个包含五个假设在内的概念模型;然后,根据调查数据估计模型参数,确定模型中变量间的相关性;最后,通过检验拟合优度,评估假设模型是否得到实际数据的支持。具体到数据分析而言,包括如下四个步骤:第一,将数据输入SPSS 21.0和AMOS 21.0软件系统,分析量表的信度;第二,确认量表的可靠性后,利用探索性因子分析确定影响观测变量的因子个数以及各因子与各观测变量之间的相关程度;第三,使用均值计算各因子分数,用于下一步的验证性因子分析来检验各量表的单维性;第四,使用结构方程模型测试各综合变量之间的关系,检验假设模型是否成立。

(六)模型假设

本研究对休闲变量和生活满意度之间的关系做出如下假设:

假设1:休闲动机对休闲活动参与有积极影响。

假设2:休闲活动参与对休闲满意度有积极影响。

假设3:休闲动机对生活满意度有积极影响。

假设4:休闲活动参与对生活满意度有积极影响。

假设5:休闲满意度对生活满意度有积极影响。

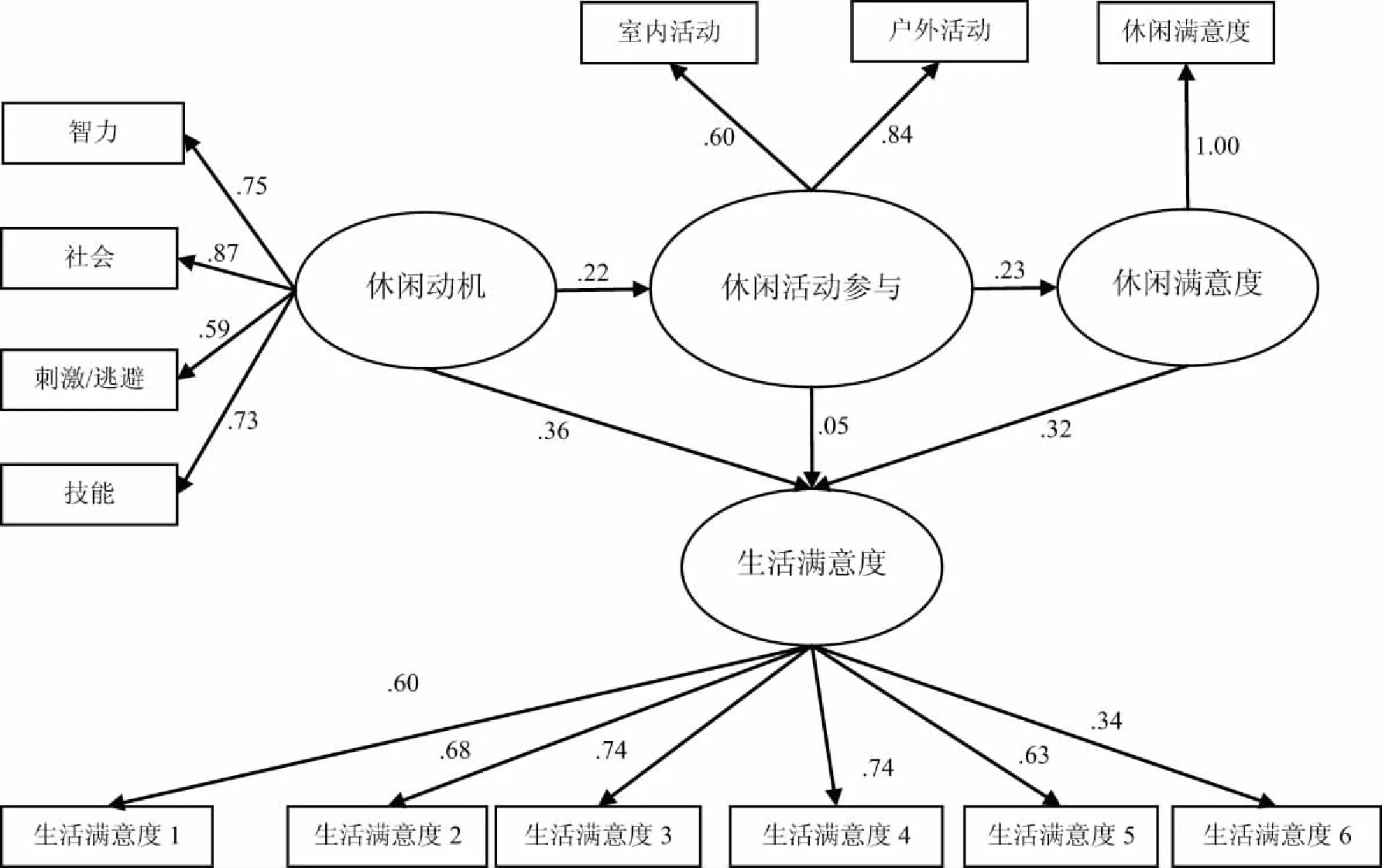

各变量间关系如图1所示。

图1 本文提出的概念性模型假设

四、研究结果

对休闲和生活满意度之间关系的探究是社会科学中一个交叉领域,研究者通常借助心理学、社会学、社会心理学乃至医学等学科的理论框架和分析方法进行了研究,其中尤以社会心理学的应用最为广泛[28]。休闲社会心理分析的目的是帮助人们了解个人休闲行为与自身、其他个人和群体以及文化之间的关系。根据Hollander的说法,在获取有关社会行为的知识方面,经历了三个不同阶段:一是19世纪之前占据主导地位的哲学思想,崇尚思省、臆测和理性,缺乏系统的实证信息的收集,“依赖于思想的力量而不是可检验的资料”;二是社会经验主义阶段,突出特点是系统的资料收集方法,提供关于人们行为模式的实际信息等;三是社会分析阶段,即不仅要描述人们行为状态的不同,也试图解释人们为什么如此行事,关注对变量间关系的考察,并试图对现有理论进行检验和修正[29]。

(一)三个变量

在“提供人们行为模式的真实信息”方面,本调查结果显示:其一,调查样本休闲动机的因子分析结果归类与西方研究基本相同,这说明西方休闲社会心理学分析框架在中国具有一定的适用性。同时,中国人的休闲动机也存在鲜明的文化特征——社会动机对中国人而言最为重要的。在这里,社会动机包括:获得他人的认可和尊重;商业应酬;获得归属感;与他人建立友谊;获得娴熟的社交能力等等。这恐怕与中国传统文化中的集体主义、社交在个人发展中的重要性等有一定关系。当然,这一归因的合理性还有待深入分析。其二,调查所涉及的32项休闲活动中,受访者参与最频繁的前十项分别是:看电视;和家人、亲戚、朋友聚会、逛街等;散步/跑步/爬山/打拳/跳舞/气功/其他免费户外健身等;读书看报;上网休闲;没事闲呆着;逛城市公园/街心公园/郊野公园等;打牌/打麻将/下棋等;听广播;欣赏CD/DVD;这一结果与之前西方研究者的观察既有相同也存在差异。根据Xuefei Tu的归纳,许多西方学者认为,中国传统社会的休闲呈现以下三个显著特征:中国人喜欢安静的、被动的活动,而西方文化更倾向于积极的、动感的休闲活动;与户外休闲活动相比,中国人更喜欢室内的休闲活动;与西方人相比,中国人很少进行集体性的休闲活动,许多中国人的休闲活动都是个体性的[30]。调查在一定程度上印证了第一条结论,提供了与后两个结论所不同的信息。

三个变量的调查结果如表2、表3、表4所示。就休闲动机而言,四个维度的休闲动机的Cronbach’s α 值均大于0.55。因子分析显示,可以用一个综合潜在变量或因子来解释这四个维度,解释方差比例为68.5%。就休闲活动参与而言,看电视是最常见的室内休闲活动,参与频率比其他任何活动都高;网上冲浪与阅读紧跟其后。和家人/亲戚/朋友聚会、逛街等,散步/跑步/爬山/打拳/跳舞/气功/其他免费户外健身等,以及打乒乓球/羽毛球/篮球/排球/门球是三大最受欢迎的户外休闲活动。就生活满意度方面,六个变量显示出很好的内部一致性(α=0.80)。因子分析提炼出一个潜在变量或因子,该因子解释了原数据50%的方差。

表2 休闲动机

表3 休闲活动参与

表4 生活满意度

(二)各变量间关系

在“描述人们行为状态”的基础上,本研究通过结构方程模型考察变量间关系(详见表5),试图“解释人们为何如此行事”,并对现有理论进行检验和修正。如图2所示,该模型的拟合优度较好:相对拟合指数(CFI)和近似误差均方根(RMSEA)都在接受范围内[χ2(56,n=4462)=734.20,P=0.00,CFI=0.96,RMSEA=0.05]。各变量均显著相关,其关系与预期方向一致。也就是说,休闲的三个潜在变量(休闲动机、休闲活动参与、休闲满意度)都对生活满意度具有显著影响。其中休闲动机对生活满意度有显著直接正向影响,同时通过休闲活动参与和休闲满意度这两个调解变量(mediator)对生活满意度产生正向影响;休闲活动参与对生活满意度有显著但微弱的直接正向影响,同时通过休闲满意度对生活满意度产生影响。

表5 变量间的相关系数

注::*p<.05,***p<.01.

图2 休闲与生活满意度:基于全国样本的结构方程模型分析

五、结论与思考

(一)主要结论

大量文献表明,休闲是生活满意度的重要指标。众多西方学者采用不同理论框架和实证方法对此进行了描述和解释(Iwasaki,2007)[31]。基于当前中国社会对生活质量、生活满意度问题高度关注,而休闲研究以及对休闲与生活满意度关系的研究又相对滞后这一背景,本文试图对探究中国人的休闲与生活满意度问题做出初步探索。基于以上所做的实证分析,本研究验证、拓展、补充并修正了西方休闲社会心理学研究的部分框架和部分结论。具体而言:一是验证了Ariel Rodr′guez等人的分析框架。本研究结果同时支持需求动机论和活动参与论,即休闲动机强的人拥有较高的生活满意度(需求/动机理论),参与休闲活动频繁的人,其生活满意度更高(活动/参与理论);当模型同时考虑休闲活动参与这一因素时,休闲动机对生活满意度有着更为显著的影响。二是拓展了Ariel Rodr1′guez等人的研究深度。在同时考虑休闲动机和休闲活动参与的基础上,本研究进一步揭示,休闲动机不仅对生活满意度有直接正向影响,而且会通过休闲活动参与和休闲满意度这两个调解变量(mediator)对生活满意度产生正向影响;休闲活动参与不仅对生活满意度有显著正向影响,而且会通过休闲满意度这个调解变量对生活满意度产生影响。也就是说,休闲动机、休闲活动参与、休闲满意度与生活满意度之间存在更为复杂、多元和交叉的关系,而不是简单的并列关系。三是部分地揭示了中国人的休闲特征。本研究发现:在四大类休闲动机中,社会动机对中国人而言更为重要,其他依次为智力、技能、刺激/逃避;就休闲活动参与而言,相比西方人而言,中国人确实更加偏爱静态的、被动的休闲活动,但是与之前西方研究者所认为的、中国人更倾向于室内活动所不同,本研究结果显示,大部分户外休闲活动的参与频率并不低,而且户外活动比室内活动对休闲满意度和生活满意度具有更为显著的正向影响。

综上所述,长期以来,西方学者在休闲和生活满意度领域占据主导作用,尽管近年来一些学者正努力扭转这一局面,但依然未有太大改观[32]。本文受Ariel Rodr1′guez等人研究的启发,将活动参与论和需求动机论纳入同一研究框架,通过搜集来自全国范围内的样本数据,构建结构方程模型,测试了休闲变量与生活满意度之间的五个关系假设。以4462个中国人为样本的这项研究,既证实、拓展了西方学者的研究框架,也进一步揭示了中国人的休闲特征,并为后续研究提供了重要基础。

(二)相关思考

英国思想家罗素说“能否聪明地利用‘闲’,是对文明的最终考验”。作为世界人口第一大国和世界第二大经济体,中国已经形成了研究休闲、发展休闲的社会条件和强烈需求。本研究显示,人们的休闲动机、休闲活动参与状况、休闲满意度对其生活满意度有着显著的正向影响。因此,激发人们的休闲动机,提供丰富的、可满足不同群体需求的休闲活动机会,能够提高个体的生活质量及其对生活的满意程度。然而遗憾的是,受经济发展阶段所限,目前我国国民休闲受到各种主客观因素的制约[33]:由于假期太少或者虽然有假期但不能自由安排,或者工作学习太忙以至于没有时间休闲等现象较为普遍;社会转型时期一些群体面临着巨大的生活经济压力,收入太低或无稳定收入,而休闲活动和相关消费费用普遍偏高;休闲场所和活动设施不足或不便、公共休闲活动场所条件差;空气质量和环境污染问题日益严重;个人缺乏休闲意识和休闲技能。

因此,基于休闲在提升国民生活满意度中的重要作用以及我国国民享受休闲面临诸种制约的严峻现实,一方面应突破西方尤其是北美以社会心理学为主导的研究局限,加强公共管理学、社会学、经济学的研究,从多学科、多角度进行系统分析,尤其要重视对制约人们参与和享受休闲的各种社会经济因素的研究;另一方面应从国家战略、政策实施、设施完善、宣传教育等方面做出系统安排。基于本研究的发现及作者之前的相关研究,提出如下政策建议:一是从国家战略导向和地方政府推动两个层面重视休闲。长期以来,“重生产、轻生活”、“重劳动、轻休闲”成为社会主流观念,而对休闲在个人幸福、家庭稳定、地方发展、社会和谐等方面的重要作用未能给予充分重视。在经济快速发展、社会全面转型的今天,要从国家战略层面高度重视国民的休闲问题,从社会政策、管理机构、发展导向等方面做出系统安排。同时,由于地方政府在休闲设施供给、休闲资源管理、休闲活动组织等方面的重要作用,要将休闲发展纳入各级政府的经济和社会发展规划、财政预算和年度工作报告,促使其更加重视对人们休闲需求的满足和生活质量的提升;在有条件的地方,还可以考虑将休闲发展纳入政府实事工程、政府部门目标管理体系。二是加大对休闲纲领性文件的宣传贯彻和落实。2013年国务院颁布了《国民旅游休闲纲要(2013—2020)》。“纲要”颁布一年来,相关领域的推动工作进展缓慢。应明确制定“纲要”实施的路线图、时间表和任务分解表,明确相关部门的职责分工和时间进度,尤其是要重点解决带薪假期落实不力的问题;同时开展各种形式的宣传,组织多种多样的活动,在全社会掀起一个认识休闲、重视休闲、发展休闲的普遍氛围,激发公众的休闲动机和休闲需求。三是完善财政、税收等制度,逐步推行各类公共休闲设施和服务的免费或低价服务,尤其是重视农村公共休闲设施、场所和服务的完善,探索将学校、机关、事业单位等健身、休闲设施对外开放,大力发展各类志愿者性质的自组织机构,联合政府、企业和社会的力量,使更多群体能够有机会参与到各种类型的休闲活动之中。四是重视全民休闲教育,以学校、社区、家庭为载体,通过各种渠道、各种方式的培训、教育活动,提高国民的休闲意识和休闲技能,使休闲成为贯穿每个人整个人生历程的重要内容。

附录 本文调查的人口统计变量

续表

参考文献:

[1]张进,马月婷.主观幸福感概念、测量及其与工作效能变量的关系[J].中国软科学,2007(5):60-68。

[2]Diener E.Subjective well-being[J].Psychological Bulletin,1984,95(1):542-575.

[3]Hagerty M R,Cummins R A,Ferriss A L et al.Quality of life indexes for national policy:review and agenda for research[J].Social Indicators Research,2001,55(1):1-96.

[4]Appleton,Simon & Song,Lina.Life satisfaction in urban China:components and determinants[J].World Development,2008,36(11):2325-2340.

[5]Lei Zhang.Urbanites’ life satisfaction research in China:a case study of quality of life in eight cities[J].Asian Social Science,2010,6(5):243-254.

[6]Easterlin R A,Morgan R,Switek M,Wang F.China’s life satisfaction:1990-2010[M].//Proceedings of National Academy of Sciences of United States of America,2012,109(25):9775-9780.

[7]宋瑞.国内外休闲研究:兼论建立中国休闲学科[J].旅游学刊,2004(3):46-54

[8]郭鲁芳.中国休闲研究综述[J].商业经济与管理,2005,161(3):76-79

[9]Yoshitaka Iwasaki.Leisure and quality of life in an international and multicultural context:what are major pathways linking leisure to quality of life?[J].Social Indicators Research,2007,82(2):233-264.

[10]Havighurst R.The leisure activities of the middle aged[J].American Journal of Sociology,1957,62(3):152-162;Havighurst,R..The nature and values of meaningful free-time activity[M].//R.Kleemeier(ed.),Aging and leisure.New York:Oxford University Press,1961:87.

[11]Lemon B,Bengsten V,Peterson J.An exploration of the activity theory of aging:activity types and life satisfaction among in-movers to a retirement community[J].Journal of Gerontology,1972,27(2):511-523.

[12]Longino C F, Kart C S.Explicating activity theory:a formal replication[J].Journal of Gerontology,1982,37(6):713-722.

[13]Hills and Argyle.Happiness as a function of personality and social encounters[M].// Forga J P,Innes,J.M.Recent(eds)Advances in social psychology:an international perspective.Amsterdam:North Holland,Elsevier Science,1998:189-203.

[14]Lloyd K M,Auld C J.The role of leisure in determining quality of life:issues of content and measurement[J].Social Indicators Research,2002,57(1):43-71.

[15]Wendel-Vos,Schuit,M.A.R.Tijhuis,D.Kromhout.Leisure time physical activity and health-related quality of life:cross-sectional and longitudinal associations[J].Quality of Life Research,2004,13(3):667-677.

[16]Leung L,Lee P S N.Multiple determinants of life quality:the roles of internet activities,use of new media,social support,and leisure activities[J].Telematics and Informatics,2005,22(3):161-180.

[17]Kelly J R,Steinkamp M W.Later‐life satisfaction:does leisure contribute?[J]Leisure Sciences,1987,9(3):188-199.

[18]Lu L,Argyle M.Leisure satisfaction and happiness as a function of leisure activity[J].Kaohsiung Journal of Medicine Science,1994,10(2):89-96.

[19][加拿大]罗伯特·斯特宾斯.休闲与幸福:错综复杂的关系[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2012,42(1):31-42

[20]Lloyd K,Auld C.The role of leisure in determining quality of life:issues of content and measurement[J].Social Indicators Research,2002,57(1):43-71.

[21]Diener E,Lucas R E.Explaining differences in societal levels of happiness:relative standards need fulfillment,culture,and evaluation theory[J].Journal of Happiness Studies,2000,1(1):41-78.

[22]Tinsley H E A,Tinsley D J.A holistic model of leisure counseling[J],Journal of Leisure Research,1982,14(2):100-116.

[23]Ariel Rodrigue.Analysis of leisure experience and subjective wellbeing dissertation[D],Michigan University,Ph.D dissertation,2006.

[24]Ariel Rodr1′guez,Pavl1′na La′tkova′,Ya-Yen Sun.The relationship between leisure and life satisfaction:application of activity and need theory[J].Social Indictor Research,2008,86(5):163-175.

[25]Beard J G,Ragheb M G.Measuring leisure motivation[J].Journal of Leisure Research,1983,15(2):219-228.

[26]Beard J G,Ragheb M G.Measuring leisure satisfaction[J].Journal of Leisure Research,1980,12(1):20-33.

[27]易丹辉.结构方程模型方法与应用[M].北京:中国人民大学出版社,2008:13-15.

[28]宋瑞.反思与重建:近二十余年西方休闲研究的学理之辩[J].旅游学刊,2013,28(5):15-24.

[29]Hollander E P.Principles and methods of social psychology(2nded.)[M].New York:Oxford University Press,1971.

[30]Xuefei Tu.Meanings of leisure in the everyday lives of Chinese university students[D].University of Waterloo,2010.

[31]Yoshitaka Iwasaki,Leisure and quality of life in an international and multicultural context:what are major pathways linking leisure to quality of life?[J].Social Indicators Research,2007,82(2):233-264.

[32]Doh Chull Shin,Conrad P.Rutkowski,Subjective quality of Korean life in 1981 and 2001[J].Social Indicators Research Series,2003,14(1):509-534.

[33]宋瑞,沈向友.我国国民休闲制约:基于全国样本的实证分析[J].北京第二外国语学院学报,2014(1):1-15.