基于后果评价的法律适用方法

2014-08-22杨知文

摘 要:基于后果评价的法律适用是司法裁判的必要形式和具体方法,其逻辑机制在于裁决后果逆向地影响裁判依据的选择。确需改变按照既定规则的法律推理及论证结构是基于后果评价的法律适用方法应用的条件,其旨在为疑难案件司法确立正当的裁判规范。司法裁决的抽象后果或称“规范性后果”是法律适用通过后果评价而为合理裁判的可依赖后果。既定法秩序内的根据是法律适用后果评价实质衡量中具有优先性的理由,而既定法秩序外的根据以其属性和功能对后果评价的实质衡量发挥着特殊作用。

关键词:后果评价;法律适用;裁判规范;抽象后果;实质衡量

中图分类号:DF03

文献标识码:A

时至今日,对于法律方法论而言,罗伯特·阿列克西的以下论断已不是新鲜的话语,即“在许多情形(案件)中,那种对某个法律纠纷作出裁决可以用某个单称的规范性语句来表达的法律判断,并不是在逻辑上从预设有效的法律规范连同被认为是真实或证明是真实的经验语句之表达中推导出来的”[1]。我们知道,由于一些固然的原因

对于疑难案件产生的原因,较有共识的有:1.规定本身过于模糊;2.规定之间存在矛盾或冲突;3.事实法律本身没有规定,即存在漏洞;4.由于社会发展或新情况的出现,原有法律规定已经不合理。

而就判例法体系而言,既有判例也不可能构成无所不包的网,因为世界是由无数不断推陈出新的事态所组成的。(参见:林立.法学方法论与德沃金[M].北京:中国政法大学出版社,2002:8;张文显.法理学[M].北京:高等教育出版社,2011:235.)

,司法中的疑难案件是不可避免的,甚至是普遍存在的。人们越来越认识到,法律不可能成为一个完美自足的、连贯且封闭的体系,构成司法结论的理由也并非只是立法者所创制出的既有法律规范,主张“在敞开的体系中论证”代表了法律适用观念的一种必然趋向[2]。在以上背景下,各种切合实践理性的法律发现模式和法律适用思维在司法活动得以扩展,同时,随着后果论在关于法学的现代方法论的论辩中获取了一定影响,基于后果评价的法律适用成为司法裁判的一种形式。

在司法现实中,基于裁决后果的评价通常成为司法者甄别和确认各种可供选择且相互竞争的裁判根据的重要思路。毕竟,作为国家权力运作的体现,司法对当事人,对一定时空背景下人们的行为模式、社会关系乃至整个社会秩序都会产生某种或多种影响,以致带来各种可能情形的后果。据此,“从两个相互抵触的规则之间做选择也就意味着在两种被认为是相互对立的社会行为模式之间做选择,适用这项还是那项规则获致的后果会大为不同。”[3]所以,基于裁判后果的评价成为一个合理的司法裁决应考虑的理由:在处断案件时,司法者理应对展现在其面前可供选择的不同结论所可能造成的后果进行权衡,以获得较为可行的决定。通过基于后果评价的考量,“裁判案件的法官识别并辩明在复杂的法律判断中交织在一起的不同路径,以谋求某种解释经过后果考虑后总的来说比其他可能的解释都能更好地体现法律叙述。” [4]

然而,基于后果评价的法律适用在其自身的可把握和可操作性方面一直面临着诸多难题,特别是在现代法治主义场域和语境下,如何就基于后果评价的法律适用在形式主义的规则之治与实质正义的正当寻求之间实现一种良好平衡,是法律方法论亟需探究的重要课题。只有从理论上解决这些问题,基于后果评价的法律适用方法才能真正成为一种理性工具,现实中司法者对这种裁判模式的运用才会由自发转化为自觉,并使其发挥积极的作用,否则,司法裁判的合理运行仍将是难以想象的。鉴于以上认识,基于后果评价的法律适用之基本机理及其方法的常规定位,法律适用可依赖的裁决后果类型及其条件、标准与实质衡量根据等,就成为本文的研究对象。

一、基于后果评价的法律适用的基本机理

(一)后果论在司法裁判中的应用

从学理上看,就方法论根源而言,后果论式的行为决策模式最初理论基础可以考察到传统道德哲学中的后果论,基于后果评价的法律适用方法也得益于后果论在法学进而在司法领域的应用。

传统道德哲学中的后果论要求人们把对行动的后果的考虑作为戒律,并以人的行动所导致的后果作为判断行为在伦理上对错的标准。随着当代实践哲学的发展,后果论被伦理学、经济学等广泛应用于依靠实践理性作出正当决策的论证上。阿马蒂亚·森认为,后果论所表达的意义就是“任何行动(或规则、策略,等等)的选择都要以挑选一种备选项为基础,而这种备选项不会产生比任何其他可获得的备选项更差的总体后果”[5]。后果论体现了选择的合理性观念的核心理念,即如果一个人追求某个目标的可欲性,而且如果他有两个选项之间的一种选择,其中一个选项必定使这个目标实现得比另一个选项更好,那么选择前者而不是后者就是合理的[6] 。总体来说,后果论既关涉可能被选择的行为或决定本身,又关涉所被选择的行为或决定的理由和根据 黑格尔认为,“根据即是有一个后果的东西”,“根据之所以是根据,即因为它有提出理由的能力。”(参见:黑格尔.小逻辑[M].贺麟,译.北京:商务印书馆,1980:261-262.)

,而这种理由和根据对最终被选择的行为或决定而言是基于后果主义的。

后果论在法学领域的应用肇始于功利主义法学理论的发展。在早期功利主义法学家的视野中,最看重的就是法律的后果或效果,要以是否能促进社会“最大多数人的最大幸福”作为立法者制定法律的基本原则[7] 。在司法方面,最初的实践者进行后果衡量的目的是填充裁判中的规则漏洞,以尽可能地实现立法者所追求的目标,它通常被看作对法律进行目的论解释的一种手段。后果论在法学中的广泛应用主要随着实践理性议题在法律理论中的充实讨论而发展,于此背景下作为能够为选择和决定提供理性根据的后果论在具有鲜明实践特性的司法场域受到推崇。例如,克里勒认为,“取得裁判的最重要要素是:预期将发生的后果,并且以‘更根本的利益为准,对涉及的利益作‘无所偏倚的衡量。”[8]拉伦茨也称,在有些事例中,倘若借助狭义的法律解释不能获得确实可靠的结论,可以从事“超越法律之法的续造”,如是则法院自应考虑其一般经济上及社会上的后果[8]238。

当然,基于后果评价的法律适用之勃兴也来自于司法自身的发展需求。对于司法实践中产生后果取向的缘由,德歇特的概括M. R. Deckert, Folgenorientierung in der Rechtsanwendung, München 1995.转引自:张青波.以裁判后果论证裁判[G]//法哲学与法社会学论丛.北京:北京大学出版社,2008:45.认为:1制定法中的漏洞和缺陷不得不给法官留出了决定空间;2司法调控和塑造社会功能的最优化,要求考虑社会影响;3法官法的发展使法官逐渐意识到自己社会工程师的角色,从而有意识地更多发挥了塑造社会的角色;4法学对社会逐渐生活化的回应产生了法学的社会学化、经济学化和生态学化。与传统从法律规则到裁判结论的司法理念相比,在基于后果评价的法律适用思维中,裁决结论不再是一种简单地被法律规则和被认定的事实所蕴含出来的产物,毋宁成为一种可以发生影响力的因素,反过来成为司法者选择或不选择某个法律规则的动因,以便寻求对案件更为恰当地裁断的良好理由。

(二)基于后果评价的法律适用之逻辑机制

从一般意义上讲,作为一种从后果出发的法律思维和方法,基于后果评价的法律适用要求司法者在对案件作出裁判以及为其裁决结论寻求理由时,裁决所可能引致的某些后果应该被作为司法权衡的重要标准,裁决结论的选择应当建立在司法所能带来的一定后果上,裁决的良好后果是可选裁决结论的正当根据。可以说,这是一种与传统的司法裁决形成过程及其逻辑机制相异的一种法律适用方式。

在法律形式主义司法范式下,司法裁决结论的得出过程以及逻辑机制,从简化的意义上可以被理解为一种“法律规范×案件事实=裁决结论”的三段论推理,作为法律职业界的主流观念,司法者也以演绎论证的形式陈述和阐释他们对案件结论的理由。法律推理的演绎模式意味着一个法律裁决的内容应该是由一组事先存在的事实和规范前提所决定的结果[9]。在这种思维和方法的统摄下,司法者对案件作出的裁决结论是适用既有法律规范的结果。这种法律适用体现的是法治对司法活动的一种合法性控制,这种控制“旨在设定司法依据的有效渊源,以在个案判决中实现法律对司法过程的直接约束和指引,并在社会生活中实现法律对公共行为的间接规范和引导”[10]。

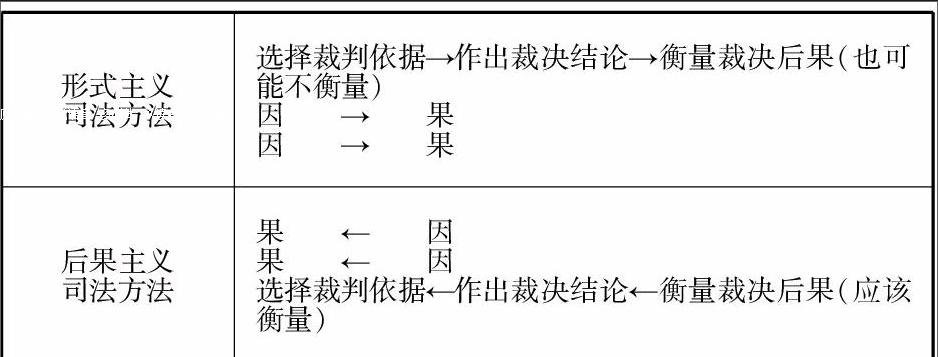

基于后果评价的法律适用可谓是对传统司法过程推理机制的反向运动,它改变了司法过程只是自动售货机式的直接演绎,改变了法官只是被动的“宣布法律的喉舌”的角色,也改变了裁判依据的选择与裁决结论之间的先后次序。在这里,显而易见地,基于后果评价的法律适用要求司法者为案件裁判和纠纷解决考量裁决结论所能够带来的后果,并以对后果的论证来决定选择哪一种裁判路径。这种基于后果推理的法律适用过程及其运作机理显然使得法官在裁判依据和裁决结论之间的思维顺序发生了重大改变。如果把这种后果主义的司法方法与和形式主义的司法方法以“作出裁决结论及其后果衡量与裁判依据选择之间的关系”为线索进行比较,如下图示可展现其蕴含的逻辑机理该图原型取自已有研究对后果主义司法推理模式与形式主义司法推理模式的比较,参见:秦策,张镭.司法方法与法学流派[M].北京:人民出版社,2011:341.

由此,法律适用不再是简单地自上而下的逻辑涵摄,基于后果评价的法律适用思维强调裁判依据的选择对裁决结论后果的倚重,要通过考量(甚至是反复地思虑)不同裁决结论的可能后果来理解裁判依据选择的不同意义:司法者如何选择确定作为个案裁判理由的规范依据,要视其如何理解裁决结论所可能导致的后果而定,裁决的合适后果才是正当理由。所以,基于后果评价的法律适用要求司法者对裁决后果的考量能够实质性地影响到对案件裁判理由的选择,即裁决的后果应当逆向地影响到对案件的法律适用。

二、基于后果评价的法律适用方法的常规定位

既然基于后果评价的法律适用强调裁决结论的后果逆向地影响裁判依据的确定,那么这种法律适用形式是否就是主张用裁决后果的衡量取代通常的规则论证,用裁判后果决定司法结论呢?其实不然。基于后果评价的法律适用之逻辑机制展现了后果思维和方法在司法场域发生并发挥作用的机理和工作原理,但并不表明把整个司法过程就等同于如下简单结构:裁决后果→司法结论。为了澄清这其中的问题,必须讨论基于后果评价的法律适用方法在司法裁判中的常规定位问题。

(一)基于后果评价的法律适用方法旨在为疑难案件司法确立裁判规范

在现代法治国家所确立的制度框架内,法律是由一套应对各种事态的规则构成的有机体系,这些规则通过法定途径产生并获得了一定的效力,而“法院的基本责任,是适用那些在技术上有效成立的规则例如那些名正言顺颁布实施的规则”[3]55。现代法治要求遵循规则的统治,因此,在司法实践中,“判断个案判决之正当性的首要标准,是司法的规范性依据的合法性。”[10]依此而言,基于有效法律规则的裁判是法律适用的常态,以“法律规则→司法结论”为结构的推理也是司法者通过法律论证实现对案件裁决之证立的核心所在。

在疑难案件裁判场合,既有法律规范与案件事实之间存在不相适应问题有关规范与事实之间适应与否及适应程度的具体情形,参见:张继成.从案件事实之“是”到当事人之“应当”[J].法学研究,2003,(1):64-82.

,司法者不能直接通过演绎推论获得裁判结论,于此情形下,由于没有明确的、无争议的法律规定可以直接适用,司法者才可以通过求助于传统的司法技术(如法律解释)来为案件的裁判获取一个可以适用的规范。在不可直接适用法律的疑难案件中,法律适用就是一个在事实与规范之间循环往复、相互照应的过程,此时诸如结果考量、法的稳定性、法的统一性、是非感、公道、实践能力等许多因素都可能被循环地考虑其中,多种方法都被用在获得相关的规范[11]。即便如此,更多的司法理论与实践表明,即使是在较为复杂的疑难案件裁判中,司法者的裁决结论最终也要仰赖于能够从某个具有一般性的规范中推导得出。

按照法律逻辑学的一般原理,一个具有普遍性的规范才是一定法律结论的决定性理由,而其他类型的理由旨在为这个具有普遍性的规范提供证成。对此,阿列克西指出,“欲证立法律判断,必须至少引入一个普遍性的规范。”[1]276麦考密克也认为,在一个不能直接从国家有效的法律规则直接推导出结论的案件中,要形成判决结论,法官必须找到一个至关重要的能够涵盖事实情况的抽象规则[3]117。所以,一个具有普遍性的规范应该是与案件裁判结论最具有直接关联性的理由,其它可能的理由就出现在证立这个普遍性规范的层次上,基于裁判后果的评价就要在该意义上发挥作用。这也表明,后果论的司法思维和方法并不直接关注裁决后果与裁决结论之间的反向关系,而是意在通过衡量不同裁决的可能后果进行某种规范的选择和论证。

由此可见,疑难案件的处理确需改变按照既定规则的法律推理及其论证结构是基于后果评价的法律适用方法应用的条件,其目的就在于帮助司法者得到某个能够推出一定可取裁判结论的一般性规范,即为裁判规范提供正当理由。裁判规范就是“法官等法律职业群体在诉讼活动中依据法律规定共同构建的一种适用于具体案件的个别规范,它是在审判活动中生成的规范”[12]。在简易案件司法场合,既有法律规范可以直接被认定为裁判规范,而在疑难案件中,法官需要通过一定的法律方法确立可以适用的裁判规范。依此而言,笔者认为,基于后果评价的法律适用其实就是法官通过后果论的思维与方法为疑难案件形成与确定可以适用的裁判规范的过程,目标是为疑难案件的法律适用寻求后果论上的裁判规范。诚然,后果论理由作为裁判规范的选择和确定依据与其他类型的正当理由及依据,存在着“结构性耦合”的关系。结构性耦合概念可用于分析一个系统在其自身运行的同时与其他外界因素之间的影响与存在关系。(参见:魏武.寻求不一致的一致[J].法制与社会发展,2007,(4):66-77.)

(二)基于后果评价的法律适用方法具体发挥作用的场合

以上论述表明,司法者在裁判中若要释明确定某种规范作为裁决依据的缘由,需要诉诸通过对裁决可能后果进行预测的理由。一定情形疑难案件司法的关键,并不是演绎化的“一级证立”,即怎样按照某个法律规则论证裁决结论,而是“次级证立”,即如何论证“一级证立”所运用的推理根据或前提的正确性[13] 。由于“次级证立”是一个需要通盘考虑多方面实质性理由的辩证过程,裁决的后果论理由在权衡司法利弊的过程中就有着重要的位置。就具体发挥作用的场合来说,通过诉诸一定的裁决后果,以得到能够据以正当地适用的裁判规范,基于后果评价的法律适用方法可以集中地从以下情形中获得说明。

1.法律解释

把法律解释与法律适用贯连,法律解释就被视为裁判结论正当性证明的一个环节,而关于法律意思的解释就成为一种构建和应用不同形态的解释论点的过程,解释的目的旨在为个案裁决确立可以适用的裁判规范。法律解释要求获得公正或良好的结果,法律解释规则的确立、各种形态解释论点运用的先后序列,从根本上说,“是基于不同形态法律解释论点本身的基本含义,及其所体现和代表的一些基本的社会价值。”[14]根据阿尔尼奥的观点,法律解释的证立包括阐明选择有关考虑中的解释方案的可能后果,并把这些后果放入某种优选位序中,“使用这种论述,解释者是在说,解释I1的后果Ci与解释I2的后果Cj相比较时是最好的证立。”[15]

2.法律漏洞的填补

此即在“无法司法”的场合,由于负有不得拒绝裁判的责任,司法者对案件必得行使权力通过创设规范弥补法律漏洞。在一定意义上说,漏洞补充的主要功能在于消除法秩序中的“体系违反”,以使法律所追求的价值可以充分圆满地获得实现,[16]司法者从事这一活动的目的也是为案件处理确立可适用的裁判规范。在能够补充漏洞的可供选择的一些准则中,通过后果的衡量可以是法律论辩的特殊形式。在这里,阿列克西关于不可承受的论述是适用的:当一项主张将导致一种不可承受的、无意义的、不可理喻的或者以类似的术语表达的后果,而且这项后果是应当被禁止的[1]348,或者是被认定为一定任选方案中最差的一种,那么与之相反的主张就可以被确立。

3.突破既定规则的法律适用

在一些特殊情形中,司法者需要突破既定法律规则以对新式案件进行裁判,无论是在需要排斥严格适用某个既定规则以免导致“合法”与“合理”冲突的场合,还是在需要偏离某个先例以宣告新判例的场合,要形成可供适用于新案件的裁判规范,司法者总要进行一定范围上的理由选择和论辩。突破既定规则进行法律适用,司法者或许会根据可以作为基础的法律规定从事新的规则创制,或许会把裁判引向对法律原则的适用。在这里,无论是根据法律秩序内的一致性与协调性的标准,还是基于对裁判理由的前瞻性的考虑,基于后果的评价都是有效的证明形式或检验准则。特别是在排斥法律规则而适用法律原则时,目前较为普遍地认为法官有充分说明理由的义务关于法律原则的适用应当遵守的一定规则以及司法者负有充分说明理由义务的论述,参见:舒国滢.法律原则适用中的难题何在[J].苏州大学学报:哲社版,2004,(6):18-20.

,法律原则的适用尤其是在不同原则之间进行衡量常常是在对其所代表的利益、价值作出权衡,为了确定某些原则具有更大“分量”并提供出正当理由,司法者通过基于后果的评价就可以区分并选任不同形态且相互竞争的那些价值。

综合以上论述不难看出,基于后果评价的法律适用方法旨在为一定场合的案件裁决寻求确立恰当的裁判规范的合理性理由,从裁决后果出发的论述是为证立可以直接推导得出司法结论所使用的普遍性规范而选择的方式。总的来说,基于后果评价的法律适用方法主要就运用在司法者为了在个案裁判中弥补严格形式主义的法律适用的局限或不能而追求和实现实质正义的司法行为过程中。在思想史上,德国社会学家马克斯·韦伯最先提出了法律的理性问题,并把其区分为形式合理性和实质合理性。一般来说,形式合理性与实质合理性可看作形式正义与实质正义的法理基础。就法治而言,形式正义是“作为规则性的正义(罗尔斯语)”,是“舍弃了具体内容和实际情况的一般正义”,而实质正义是个案中的特殊正义,是“存在于具体的人、行为和事件之中的具有实际的、具体内容的正义”。对法律适用来说,坚持形式正义就是按照既定法律规范裁判案件,追求一种外在规则的普遍适用,而坚持实质正义是根据主观正义价值及其具体实质标准处理案件。(参见:孙笑侠.法的形式正义与实质正义[J].浙江大学学报:人文社科版,1999,(5):5-12.)

三、法律适用的可依赖后果及其逻辑限度

可以肯定的是,一项司法裁决无论如何总会带来一些后果,而且这些后果就其各自的性质而言也是不同的。从前文论述中也可以看出,如若不能够理清何种后果是可依赖的后果,基于后果评价的法律适用及其方法仍将是不具有实际操作性并让人费解的议题。从这一意义上看,解决何种裁决后果是可依赖的这个问题就成为基于后果评价的法律适用方法运作的前提,也是后果论方法在司法中能否得到恰当应用的决定性因素。

(一)司法裁决的后果与法律适用的可依赖后果

毋庸置疑,每项司法裁决都能造成一系列的可能后果或影响,从本体属性和存在形态上看,多种类型或层面的裁决后果可以被区分,而成就合理正当的裁判所立基的后果应该是能够切合司法职业意识与法治思维的后果,它们才是法律适用的可依赖后果。

1.直接后果与一定的潜在后果

一项司法裁决最明显的后果就是给案件当事人自身带来实质性的影响。裁判结论与一般规范性命题的区别就在于它给当事人宣告了一种“可能生活”[17],司法裁决的生效首先会对案件当事人产生约束力,在这方面将会导致具有重要影响的各种可能后果。这些后果是以裁决结论的内容为结果的后果,是司法裁判所能够带来的最通常的关联性后果,即裁决的直接后果。诚然,在直接后果之外,司法裁判所直接导致的可能事情状况将促成进一步的影响,例如,对于一个判令某醉驾者有期徒刑并对受害人给付巨额钱款作为民事赔偿的裁决来说,除了会让该醉驾者成为囚犯并使其家庭可能变为贫困之外,还可能会使他的家人因偿债而终止履行先前签订的协议,这转而又可能使相对方不得不停止根据合同的某项投资,造成被雇佣者提起纠纷并演变为诉讼等。这些是司法裁决直接后果之外更远在的可能后果,它们也是因裁决而产生,相对于直接后果,它们是一种间接的、潜在的后果,或称隐藏性后果[18]247。

关于司法裁决的以上两种后果,基于后果评价的法律适用方法所意在衡量的后果并不指向它们,司法者不会也不能在裁决的直接后果和上例意义上的潜在后果方面思忖后果评价的意蕴,法律适用对可依赖后果的寻求也并不是简单地放置在裁决的直接后果和一般潜在后果层面上,亦即,司法裁决的直接后果和一般潜在后果都不是法律适用进行后果评价的逻辑起点。因为无论是裁决的直接后果,还是一般潜在后果,在依法而治的国度都被认为是案件当事人所应得,是司法者对诉诸法院的纠纷的权威性解决的结果,也是一种循法而行的法律效果,而实现法律效果是司法的本份,体现了规则之治的法治要求和制定法传统下法律适用的固有理念。

2.更为潜在的后果——抽象后果

分析来看,直接后果和一定层面上的潜在后果都是司法裁决所导致的特定的、个别的后果,它们指向司法裁判对个案具体当事人造成的特别、专门的影响,从这个角度看,它们都是裁判结论对人格化的特殊主体所带来的“具体后果”。实际上,司法裁决的作出能够产生更为深层次的、广泛的潜在影响,因为作为一种行使公权的行为,其结果及其所赋予的意义就不仅限于个案的具体当事人,亦即,其影响并不只是个别化的或仅仅限于被裁判的案件的特殊当事人的。除了直接后果和一般的潜在后果之外,司法裁决还能够导致更为潜在的可能后果,这种后果对于人们而言是在普遍意义上发生作用并具有影响力的,其便是司法裁决的“抽象后果”。例如,在一个若干情境类似于“洞穴探险者案”“洞穴探险者案”是美国法学家富勒虚拟的一个案例,他给出了五位法官的不同判词用以描绘五种不同的裁判进路及其各自所代表的法理派别。自那以后,随着法理学和法律方法(法律解释)理论的发展变化,人们总可以根据新的理念以新的进路不断续写这个案例。笔者认为,该案例也可续写成以基于后果评价为裁判进路的案例。(参见:Lon Fuller. The Case of the Speluncean Explorers[J]. Harvard Law Review, 1949,(62):616-643.)

的案件中,两个船员遭遇海难后在救生船上漂浮时为了活命杀害并吃掉了驾驶员,在审判中,他们试图主张绝境条件下为救自己性命确有必要而杀人不应适用犯罪法来辩护。最终他们的论辩没有被接受,其中一位庭审法官指出,如果这样的情形不构成犯罪,那么就会使这种杀人行为具有正当性,后果是它将成为人们出于无约束判断和残暴罪行之法律上的幌子,这一定是可怕的危险,因为我们没有什么能比较不同人的生命价值[18]250。该法官所预料的危险后果是一种不能欲求的后果,而与之相反的后果才是可被确认的。这类后果就不再只是对本案当事人的某种专门的后果,毋宁是在一般层面上被抽象化了的普遍后果。

笔者认为,能够作为基于后果评价的法律适用可依赖的后果正是裁决所可能导致的抽象后果,只有这种性质或层面的后果才是法律适用后果评价的逻辑起点,是法官在疑难案件中进行规范选择所能够考虑的具有正当性的评价要素。这也体现出,司法场域的后果论有着不同于其他情形的后果论的内在特质。究其原因,简单地讲,司法裁决作为对诉诸国家的社会纠纷的一种公共的、最具权威性回答,其结论及其得出该结论的根据必定设定了在某诉争问题上的一般模式,人们就该领域的行为规范获得了一种新的认识和预期,毕竟“对待当下案件的方式,也会成为将来对待同样案件的理由。”[3]147

3.规范性后果

从以上论述可知,司法裁决的直接后果和一般的潜在后果其实都是裁判结论可造成的“事实性后果”,而抽象后果则是适用于相似案件和未来案件时可能产生的一般意义的效果,其实是一种可普遍化的后果。可普遍化概念及思想源自元伦理学,是用来保证道德判断的正当使用的一种理论。(参见:黑尔.道德语言[M].万俊人,译.北京:商务印书馆,1999:106.)

由于它具有超越个案的可普遍化特性,法律适用对于这种后果的衡量才最本质地体现了对相关的抽象规范的衡量。在这个意义上,笔者认为,基于后果评价的法律适用所致力于的中心任务就在于,如何根据司法裁决的抽象后果来考察和评判后果,并以之进行合理的裁判规范选择。由于它最关涉规范的确立,且更关涉可以被普遍化的人们的行为模式问题,法律适用的可依赖后果就是一种“规范性后果”。

以我国台湾地区“特殊重婚案”为例,甲男与乙女于1940年在福建结婚,1949年甲去了台湾后又与丙女结婚,两岸恢复交流之后,1986年乙作为利害关系人向台中地方法院提起诉讼,要求依据台湾地区“民法”有“配偶者不得重婚”的规定撤销甲与丙的婚姻关系。台中地方法院判决乙胜诉,甲和丙在上诉到第三审仍遭驳回之后向“司法院”提出了对民法相关条款的释宪申请。在最终裁定中,“司法院”认为甲重婚系在遭遇重大变故的情况下发生的,有别于一般的重婚,不能直接适用“民法”中关于重婚的规定,因为若对甲丙这种有长期实际共同生活的婚姻严格适用民法规定予以撤销,将严重影响人们的家庭生活与社会人伦关系,进而危害社会秩序[19] 。当然,“司法院”仍有其它论点做出这一裁定,但就此处而言,这一案件展现了法院应依托对裁决抽象后果的衡量确认可欲后果,并认识到裁决对社群民生的规范性意义来做出恰当的裁断:像甲丙这样的特殊婚姻在我国台湾地区并不少见,法院以可普遍化的裁决后果考量创设了“因两岸长期分割造成的重婚不得撤销”的例外规范,实质性地考虑到了勿给类似家庭乃至整个社会造成冲击。

基于后果评价的法律适用方法就是基于对裁决的规范性后果进行考量以权衡可追求的后果问题,一个正当合理的后果论裁判应该立足于案件司法的规范性后果评价,而不能仅从个案本身来考量事实性后果,毋宁是要思量裁决结论可以被延展适用的那种一般性后果。从本体特性看,法律适用的可依赖后果就寓于裁决的抽象后果或称“规范性后果”之中,正是这种类型的裁决后果成为了一个成就了的裁判展开后果评价的逻辑起点。这正如制度法论者所言,一个制度不能只提出纯粹是当事人之间在有争论的特定案件中的特殊理由,即使只有程度非常低的普遍性,支持裁决的裁定必须是通用的或可以通用的[20] 。在此意义上,对具体案件裁决后果的衡量已经转化为对相关行为规范的衡量,基于后果评价的法律适用意在“通过对均为判决所容忍的不同‘命题所可能造成的一般后果进行权衡来得出结论”[3]147。

(二)论证的相干性是法律适用后果评价的逻辑限度

以上从类型化的角度论述了法律适用可依赖后果的类别和存在样式,即使如此,还不能保证司法者的思维对裁判后果的考察和论述一定是符合实质逻辑的论辩要求的。逻辑学原理告诉我们,论证方式在规则上需满足相干性,即前提和结论之间必须存在推断关系:一个前提对结论肯定性相干,仅当接受该前提将增强结论的可接受性[21],前提是结论的充足理由。在很多场合,虽然司法者关于某种后果的评价与阐述是基于裁决的某种抽象后果或称“规范性后果”而进行的,但是这种关于抽象后果或规范性后果的叙事恰是背离了论证评估所必需的逻辑相干性标准,亦即它们与可能的裁判结论在实质逻辑上看是不相干的。逻辑不相干的实质是论证的论据与论题虽然在心理上相关但是不在逻辑上相关,如果人们对论证中的心理相关与逻辑相关发生混淆,评价受感情的左右与支配,以感情代替逻辑和理性,就会犯相干性错误[22],而此时思想就不具有论证性了。逻辑学上把违反相干性的推论归为“非形式谬误”,其是一种“貌似正确、似是而非”的论辩手法,它“以任意的力式”,“将一个虚假的道理弄得非常动听,好像真的一样”。(参见:雍琦.法律逻辑学[M].北京:法律出版社,2004:367.)

由此,笔者认为,应当把论证的相干性作为法律适用方法开展裁决后果评价的逻辑限度,裁判证明可依赖后果的评判也应当符合论证逻辑的相干性要求,这是司法活动在运用基于后果评价的衡量予以裁判时所应该遵行的基本准则和约束性条件。在这方面,对法律适用可依赖后果的评价与论述而言,如果所引叙的裁决可能后果与裁判结论之间不存在论证上的相干性,借以论说的后果内容及其陈述和根据是与裁判结论不相关的问题,那么经由它们所进行的言说和阐释就是一种错误的思维形式,据此这种后果也不是可以作为可依赖的理由予以评价的后果。当然,论证的相干性是一个具有程度和层次的问题,且一般不直接呈现于议论和说理之中,恰是隐形于其间成为一种否定性约束力量。

举例言之,在著名的米兰达诉亚利桑那州案中,美国联邦最高法院做出了对刑事审讯具有根本性影响的裁决。其实米兰达案裁决也是美国最有争议的司法裁决之一,从联邦最高法院围绕该案结论进行的争辩以及裁决做出后引发的人们批判性意见看,其中都不乏基于后果论理由而展开的评判论证。最高法院中对裁决持反对态度的怀特大法官在宣读异议时就表示:法院的这一规则将把杀人犯、强奸犯或者其他罪犯送回到街道或产生他的环境之中,让他在兴奋之时重复犯罪,而人类的尊严不会因此增加,反倒出现损失,且真正让人担心的不仅是新判决对刑法的不幸后果,还有其对那些依靠公共权力保护的人,以及没有它只能使用刀枪暴力自助或有类似倾向的邻居帮助的人的影响。参见:Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 542 (1966).

笔者认为,这种论证显然能够产生很大的说服力,激起人们心理上的某种认可,但是检视推论的文脉来看,其事实上是一种违反论证的相干性的实质性逻辑谬误。分析来说,这样论说表面上看似正确,实际上却经不起验证,因为应让警察告知接受审讯的犯罪嫌疑人其享有的一定权利的裁决与反对意见中所声称的可能导致的那些所谓不幸后果并不具有逻辑上的相关性。于此要指出的是,就基于后果而为的法律论辩而言,该类后果也并非作为案件裁判结论的那种蕴含性后果,而是论证诉诸的夸大结果的恐惧[23] 。所以,如果以不具有相关性的恐惧后果进行裁判依据的抉择,案件结论或许就建立在一种谬误推论的基础上。

四、法律适用后果评价中的实质衡量根据

以上论述指出,基于后果评价的法律适用方法所可依赖的后果是裁决的“抽象后果”或称“规范性后果”,且后果评价要符合论证的相干性准则,表明了法律适用的可依赖后果在类型上所属的特殊情形及其与裁判结论之间的逻辑关系。进一步需要讨论的是,在以考虑裁决“规范性后果”为基础的裁判中,司法者又是根据哪些实质理由在论述呢?应该说,“规范性后果”和论证相干性并不提供选择某种可依赖后果的实质理由,而最终决定裁决某种后果可依赖与否的根据在具体的实质衡量中,为基于后果评价的法律适用提供具有根本性的正当支持的,也是司法者在对裁决后果进行实质衡量时所考虑的那些根据。

(一)既定法秩序内的根据

依照预定的法律进行推理并以之发现适合于具体案件的法律理由,是裁判方法跟随人类司法制度不断理性化而进步的体现,“它映射出审判制度从专制向法治演进、法律思维不断理性化的发展轨迹”[24] 。 一般来看,在现代社会司法过程中,司法者通过引出后果的评述进行裁判时常最先考量的就是既定法秩序“既定法秩序”可理解为由既定法律规范及其组成的法律体系所确定的或以之为前提的秩序,包括法律规范和法律体系本身,也包括与维护该秩序所必需的理念、原则、价值、组织、程序等制度性要素。

内的根据,并以此种根据作为支持某种后果可依赖的基本理由。在现代国家,一个由以宪法为统帅、包含多层次法律规范所构成的法律体系而建立起来的法秩序成为人们既定的涉法“生活方式”“生活方式”概念由维特根斯坦提出,可理解为在特定的共同生活背景下“以特定的、历史地继承下来的风俗、习惯、制度、传统等为基础的人们的思维方式和行为方式的总体和局部。”(参见:韩林合.维特根斯坦哲学之路[M].昆明:云南大学出版社,1996:143.)

,在基于后果评价的法律适用场合,既定法秩序内的根据显然成为司法者必须考察并运用的具有优先性的实质理由。

1.宪法根本法的要求

通常地说,在现代法治国家,基于宪法至上和对宪法根本法地位的尊重,法律适用对宪法问题的考量是不可避免的,也是司法者应当履行的一种使命。在疑难案件的裁判中,特别是在存有较多争议性的焦点问题上,司法更需要思虑宪法根本法所要求的那些准则,“并且在寻求正当的司法时,应该借法律论证及其说理的手段,使宪法预定的法律功能得以确实发挥。”[8]42所以,不难发现,在许多经典的案例中,法院基于后果评价的法律适用总能体现对宪法根本法要求的衡量,司法者会把对裁判后果的追寻建立在对宪法准则要求的论述之基础上。例如,对美国有重大深远影响的马卡洛诉马里兰州案就是以宪法根本法的要求为根据而施予裁判后果评价的例子。该案裁决在就一个州是否可以向联邦银行课税的问题上,马歇尔大法官强调说,国会有关建立合众国银行的法律高于各州的法律,一个州不能向它的主权管辖不及的法人主体课税,如果允许一个州对联邦银行课税,那么它也可以向其他联邦机构课税,这样一来,州的征税权就会演变为毁灭的权力,各州就可以完全粉碎宪法所确定的“政府全部目标”[25] 。在这里,马歇尔论证了“州的权力不能颠覆宪法所赋予的联邦政府的权力”的后果才是允许的。

2.法制度的安定性

在很多情形的案件中,出于对法制度安定性的维护经常成为后果论裁判的重要理由,在这些场合下维护既有法制度的安定性就被看作具有正当性的司法裁决的衡量标准。既有法制度的安定性问题除了涉及作为一国整体的法体系所已然确立的有效秩序,其也涉及能够在法律意义上被衡量的“公共利益”或者法律上的“便利”。在基于以法制度安定性而为后果评价的法律适用中,司法者时常会向人们表明,一个诉求单个正义或其他价值的司法虽然是可能成立的,但不应当是可欲的,因为那样的司法会导致对法律整体上已经确立的公共秩序造成危害,如果基于法律上的公共利益和“便利”等因素来判断,能维护既有法制度安定性的司法才是值得追求的。

在我国杨丽娟诉南方周末案中,杨丽娟和母亲认为《南方周末》对其追星始末、成长经历以及父母社会背景等报道侵犯了她们的隐私权而提起诉讼。二审法院创设出“自愿性公众人物”概念并将杨丽娟母女认定为公众人物,通过主张公众人物应容忍公众知情权否定了报道侵犯隐私权,驳回了她们的诉讼请求。就一定方面可以说,法院通过对“公众人物应当容忍公众知情权”的解释和对“媒体报道公众关注的社会事件并不侵犯有关公众人物隐私权”的主张论证了裁决结论。分析裁决过程要素来看,此案裁判规范的确立和对公众人物的解释实际上体现了对法制度安定性的衡量。正是对偏向公共利益等有利于维护法秩序安定性的权衡,即如果杨丽娟胜诉有可能诸多以类似方式报道追星案件的媒体都要败诉,就可能造成此类诉讼案件数量激增,法院因此创设了“自愿性公众人物”的概念[26] 。

3.法体系的融贯性

与法制度的安定性同样重要的是,法体系的融贯性也是司法者在法律适用中选择后果式裁判模式时所常被提出的因素,甚或可以说,正是需要进行法体系的融贯性问题考量,许多案件变得较为疑难或存在争议。毫无疑问,在对模糊不清或歧义的法律规定进行解释以为个案裁判获得一个正当的依据时,法律解释结果的选择很多时候要在后果上衡量是否与既定法规范(特别是上位法规范)相冲突,与有效法规范相矛盾的解释显然是不可欲的,因为这将带来对法体系融贯性的破坏。其实,通过何种方式获得可适用于具体案件的裁判规范都面临着对法体系的融贯性的衡量对法体系融贯性的寻求不仅要求裁判理由应该与法律体系的既有规则不相冲突,还要求新确立的裁判规范及其实质理由必须与法律体系的价值或精神相协调。(参见:杨知文.司法判决证立的理由[J].广东社会科学,2012,(4):251-256.)

,基于后果评价的法律适用亦不例外。在实际的司法操作中,对裁决后果可依赖与否的许多断定正是依据了法体系的融贯性标准。在法体系的融贯性问题上,基于后果评价的法律适用方法对裁判可依赖后果的衡量建立在使整个法律体系的各个组成部分达到和谐融贯的认识上,把对个案裁判规范的确定过程作为寻求法律体系的融贯性活动的组成部分。

在美国帕尔默案中,帕尔默是其祖父在有效遗嘱中指定的财产继承人,当时纽约州的遗嘱法并未规定遗嘱继承人谋杀遗嘱人后可否继承遗产的问题,律师宣称根据既有法律帕尔默仍然应有继承权,但是,最后法院排斥了继承法的明文规定,判决剥夺帕尔默对其祖父遗产的继承权。在法院的论辩中,法官对裁判结论也引入了基于后果评价的衡量,指出如果判决帕尔默仍能继承财产,那么这将与“任何人不得从自己的错误行为中获利”的法律原则相悖。在这里,与法律原则相悖显然是一种不可依赖的后果伯顿认为,法律原则为规则以及把案件归于规则所定的法律类别提供了正当理由,“当法律促进规则应当服务的目的时,它可能对重要程度的判断进行制约。”(参见:史蒂文·J·伯顿.法律和法律推理导论[M].张志铭,解兴权,译.北京:中国政法大学出版社,1998:117.)

,应该说,这基本上是根据出于法体系的融贯性的理由而进行的对裁决后果的考虑。同理,在我国泸州遗赠案中,按照作出一审判决的泸州纳溪区法院的逻辑,如果直接适用继承法的规定认定死者遗嘱有效而支持原告的请求,那么民法通则中关于“民事活动应当尊重社会公德”原则便受到了挑战。基于这样一种认识,纳溪法院的判决及其理由实际上创设了一条关于遗嘱继承的新规范——“第三者继承例外”的法则,该规范可以说就是根据法体系的融贯性进行裁判后果衡量而作出的。

(二)既定法秩序外的根据

既定法秩序外的根据是指来自于既有法律体系及其规范之外的评价标准,它反映的是处于一定生活环境中的人们所共有的一般价值情感与是非观念,体现了司法者对一定社会中的道德观念等因素的理解程度。尽管现代法治原则要求严谨的“循法而治”,但是法之外的力量总会或多或少地充斥到司法裁决的过程。事实上,诸如道德原则、政治要求、社情民意等多种非法律的因素在人们评判司法裁决场合发挥着特别的作用,司法者时常也难舍根据这些要素对案件裁决进行权衡,既定法秩序外的根据便成为法院选择裁判结论的特别理由。从司法现实看,既定法秩序外的根据以其特有属性和功能影响着法官对裁判后果的实质衡量,它们构成了一定法律适用所立基的具有特殊性的实质理由。

既定法秩序外的根据在数量和形式上是多元的,由于有着广泛的渊源,它们对裁判后果衡量所带来的影响及其发挥作用的形态也存在着差异。尽管如此,笔者认为,虽然不能完整地列出既有法秩序外衡量裁判后果的根据之清单,也很难确立出具有统一性的参照系,但是就基于后果评价的法律适用方法以及据此进行的司法论证而言,既定法秩序外的某些因素在作为裁决后果的实质衡量理由时,在符合法律的有效性要求和遵从论证的规则等方面是可以被恰当地明晰化的。达至明晰也是实质论证须践行的一般规范,要证明主张和行为的合理性就需要明晰化来保障,而依靠一定理由评判裁决后果的法律适用活动亦是如此。

概括地说,在法律适用过程中,司法者通过提出既定法秩序外的根据以对裁决的后果进行权衡经常会涉及下列事项:道德与善良风俗、自然的(矫正)正义、政治正确、法律外的公共利益、社会稳定与需求、“常识”、公众意见和人们的可接受性,等等。诚然,如何以一定的标准或坐标对这些既定法秩序外的根据进行厘定以便类型化地展示,值得进一步探讨。

关于既定法秩序外的根据作为法律适用中后果衡量理由的运用,也可以从案例中说明。在多诺霍诉史蒂文森案中此为侵权法领域的著名案例,参见:Donoghue v. Stevenson [1932] UKHL 100.,朋友请多诺霍夫人到一个店里喝了一杯姜汁饮料,后来她感到胃部剧痛,当她把饮料倒出来时发现有一只腐烂的蜗牛,她认为生产商没有尽到合理的注意而给她身体造成了伤害,向苏格兰地方法院起诉饮料的生产商史蒂文森要求赔偿损害。当时没有法律规定支持对这种损害给予赔偿,地方法院也以原告被告之间没有契约关系驳回了多诺霍。该案被上诉到英国上议院,上议院最终判决支持了多诺霍的赔偿要求。多数派法官给出了后果论上的阐述,认为如果做出拒绝原告请求的判决是何等的令人难以接受。其中阿特金法官提出了根据公共利益的考量,指出恰当的裁决是让生产商对与其没有契约关系的人也承担相应的注意义务,这样才能确保那些可能给他人带来损害的行为以损害最小的方式运作,以维护一般性的公共利益;麦克米兰法官则使用了根据自然的矫正正义原则的理由,认为判决应该确立这样的规则,即任何受到伤害的人都有权从责任人那里得到赔偿,这样的效果才符合自然正义的观念。

在基于法秩序外的根据进行裁判后果衡量问题上,笔者认为,曾在我国造成重要影响的南京彭宇案、天津许云鹤案等判决则是缺乏这种应用的例子。众所周知,彭宇案、许云鹤案等判决促发了人们对司法的感慨和困惑,引起民众对判决合理性的质疑,甚或会激励诬陷而减少救助行为,并导致社会道德水平的滑坡[27] 。这些“跌倒争议案”的处理本来可以避免产生负面结果,法院完全能够做出具有良好效应的适当判决,这要求法官不仅要进行正确的事实推定、遵照程序法规范和推理规则等,还应该对裁判的后果采取评价和衡量。从后果评价的角度出发,公众的普遍道德诉求、善良风俗与对见义勇为的积极态度是值得人们珍视的价值,法院的判决无疑应具权衡精神方能经受及反作用于社会的考量[28]。假设跌倒争议案的判决能够事先考虑对人们行为可能造成的社会影响和后果,并把对这种影响和后果的衡量和评价建立在对社会公众一般道德取向的基础上,裁判就会获得广泛赞誉和接受。

当然,必须看到的是,如何在法律适用中恰当地安置既定法秩序外的根据,并使之成为案件裁决理由的合理因素,是法律理论需要深入探讨的重要问题。毕竟,在法治主义语境中,司法者的职责在于适用有效法律渊源中的规定,而主张根据法秩序外的要素进行裁判往往很难经得起法理上的审视:法官在运用法律之外的理由裁断案件时其实已(至少是部分)承担了立法者与司法者的双重职能,案件的裁决具有相当的主观性。但是,完全地排斥诸如道德之类的因素对司法的作用,否认它们在法律适用中的功能与意义,显然也不是一种明智且切合实际的选择。有学者专门研究了公众意见在疑难案件裁判中的定位及其运用问题,笔者认为,他们对公众意见的研究思路和结论基本上可适用于说明法律之外的其它因素作为裁判理由的情况。(参见:陈景辉.裁判可接受性概念之反省[J].法学研究,2009,(4):3-17;陈林林.公众意见在裁判结构中的地位[J].法学研究,2012,(2):96-107.)

是故,一方面坚持法治主义的立场,一方面思忖法外因素在法律适用中的定位,并尝试以有效的制度和程序吸纳它们在既有的法律标准之内发生作用,应该是一种相对可取的进路。对于基于后果评价的法律适用来说,既定法秩序外的根据所能发挥作用的机制大概也应该在符合这种进路的技术性框架内获得建构。

五、中国司法语境下的实现社会效果问题

(一)中国司法实现社会效果的现实根源与理论依归

为追求转型社会背景下司法活动对社会矛盾更好地回应与解决,中国最高人民法院数年来把实现“法律效果与社会效果的统一”作为一项基本的司法政策提出,并要求各级法院在审判实践中予以贯彻。多年来,关于司法应当如何实现社会效果一直成为中国司法理论与实践讨论的重要问题。从基本含义理解,司法实现社会效果就是法院在审判中要把判决的社会影响或效果作为考量的要素,裁决的作出要实现良好的或最佳的社会效果。

一般认为,关于中国司法应当实现社会效果的现实根源可以从中国当下法院法律适用的现状和正在发生的社会转型变革两个角度进行考察[29] 。从法律适用的现状看,中国现实的司法裁判存在着僵化刻板地适用法律、把法律作为一成不变或者必定有唯一正确答案的教条的片面认识,所以,如果把厉行法治、严格地适用法律规范的要求简单地等同于刻板僵化地适用法律,而无视社会效果实际上并不符合法治的精神。中国司法之所以强调实现社会效果的另一关键原因是,在当前社会加速转型的背景下,基于有效解决社会经济关系高度复杂化和极强变动性所带来的相对集中的社会矛盾的考虑,法律适用必须加入多元化的社会价值和社会需求的考察。于是,“将法律效果和社会效果有机结合起来,强调法律适用中的社会价值考量,就成为我国当代司法的应有之义和显著标志。”[29]

从法律理论的层面分析,中国司法实现社会效果的命题多少彰显了对法律的形式理性与实质理性关系理论的依归。从法理渊源上看,从概念法学对法律解释等问题无关宏旨的认识到社会法学倡导对司法等产生的社会影响进行评估,其间的理论演化无疑给追求社会效果的司法理念与实践也提供了基础。在此意义上看,司法在坚持法律效果的同时追求社会效果的适当操作可以解决一定范围内严格规则主义的法治局促的问题,凸显司法裁判在一种复杂的社会、制度和智识背景下社会纠纷解决的重要功能。此外,从法律与社会的类型理论上看,司法实现社会效果的做法大致也可以用回应型法的范畴加以刻画。按照诺内特等的阐述,回应型法主张更多地回应社会需要,扩大“法律相关因素的范围”,以便法律推理能够包含对官方行为所处社会场合及其社会效果的认识,不过,回应型法力求缓解法律的完整性与开放性之间的紧张关系,“仍然把握着为其完整性所必不可少的东西”,且是一种负责任的、因而是有选择的适应的能力的法类型[30] 。所以,在中国司法逐渐成为解决社会纠纷的中心并承受越来越多的社会预期的境况下,强调司法实现社会效果也不失为迈向回应型社会治理模式的一种选择。

(二)中国司法实现社会效果需要确立制度上的规范性要求

应该说,实现社会效果的司法政策及其法律适用要求,就法院整体的价值认知或工作指向来说,在中国当前社会转型变革的现实背景下无疑有其重要的积极意义。但是,必须看到的是,实现社会效果的司法政策能否在方法论上解决个案裁判的法律依据问题是让人存疑的。更为重要的是,从法律适用过程和裁判理由要素构成的路径上看,中国司法语境中的社会效果在理念和实践上更多的是作为一种法外因素被人为地主动追求的,其被事先强调的色彩浓厚,而规范性和程序性的具体要求欠缺,在这种情况下,于法治的形式理性与实质理性的角度分析,这种社会效果及其衡量依据也很难被纳入到法律理性要素的范围中。

连接本文的主题来看,司法要考虑判决结果的社会影响或效果,抑或说法官要根据判决的社会影响或效果来裁断案件,这属于后果论意义上的法律适用方式。作为后果论式的法律适用方式,司法实现社会效果本身抑或值得肯定,进一步的问题在于,如果过于在空泛的意义上讲司法对社会效果的实现,则会背离了基于后果评价的法律适用方法所赖以依托的法治主义的“领域依赖” 逻辑学家图尔敏认为,论辩的正确性概念是领域内的,而不是领域间,评估标准依赖所讨论问题的本质或问题类的本质,即评估标准是“领域依赖的(field-dependent)”。(参见:武宏志,周建武,唐坚.非形式逻辑导论[M].北京:人民出版社,2009:173.)

性和司法职业的思维属性。个中缘由,一方面,司法者不能把握社会效果所指向的对象和内容,另一方面,社会效果的评价标准因其具有流变性也无法获得制度内合理化的检测与验证,甚至“带来的问题是容易产生以注重社会效果为借口,违反程序,违法调解,侵犯当事人诉权等一系列违背人们善良意愿的行为,给有关部门干预司法独立和进行司法腐败提供了借口。”[31]所以,以强调司法实现社会效果为趋向的努力,如果没有相应的规范性要求和合理的程序性准则的制约,这种司法理念恐怕不仅难以对理性的司法和纠纷的解决有所助益,反而会助长恣意司法危及法治的可能性。

针对单纯强调司法实现社会效果可能带来的负面影响,一般认为,在法律适用中,应当把社会效果作为法律效果的内置命题,做到“从理性的角度”看待社会效果,并要求“寻求社会效果应该主要通过法律来实现,只有在特殊的情况下,在一定的范围之内,在规则和程序的导向下才可以变通适用法律。”[32]笔者认为,这种认识从原则上理清了中国语境下法律适用应该如何通过考量裁决的社会影响或效果进行裁判的基本理念,但是,具体到如何操作“把社会效果作为法律效果的内置命题”这样一种要求,从法律的形式理性和实质理性的关系方面分析,唯有从技术意义上解决“社会效果”的裁判标准问题,才能约束法院的裁量判断,化解司法对社会效果的追求而带来的背离法治的危险。

可以说,在已经以法治为圭臬的当代中国,面对社会日益涌现的疑难案件,司法的正确态度不应是对这些案件急切地贯彻实用主义后果论,简单地以事实性的“社会效果”来“解决问题”,而是应该把握各种疑难案件提供的契机,对“依法司法”的理念作出符合法治精神的价值诠释,并进而确证疑难案件中司法方法的妥当性[33]。据此,在我国司法体制改革继续推进“审判公开”、“法官说明判决理由”、“论证判决依据与开示裁量基准”等一系列举措的背景下,进一步提出关于法官对案件裁判社会效果性质及其评判准则方面的理性认知要求,就成为一种必要的制度性措施。这也是笔者前文着重论述司法裁决的后果与法律适用的可依赖后果、论证逻辑的标准及其实质衡量根据的主要实践指向所在。

结 语

在一个价值日益多元、各种矛盾日趋增多的转型国家,社会治理方式和治理结构发生着重要变化,社会对司法的依赖程度明显增强,于是,疑难案件的解决在司法实践中可能不会那么顺利,甚至有些时候它们会转化成“事件”。在这样的背景下,司法者对案件的处断可能就会打破法律适用上的严格形式主义,采用其他多种可行的路径权衡对案件的裁决以实现个案场合的实质正义也不失是一种常态。问题是,在民主与法治不断加剧的时代条件下,司法者对案件的权衡裁决及其理由选择,应该如何符合“可论辩—证成性”“可论辩—证成性”概念由季涛教授提出,“可论辩”强调对裁判结果的事先未知而由此带来的意见纷呈,“证成性”强调最佳可接受结果的获取应基于充分的客观合理性理由,基于两者有所区别的循环关系要求我们把它们联合成一个统一的概念,此概念对于我们理解和界定法律决定的过程及其结果的性质很有意义。(参见:季涛.论疑难案件的界定标准[J].浙江社会科学,2004,(5):54-62.)

概念的要求?基于后果评价的法律适用是被司法理论和实践所接受的一种疑难案件裁判途径,可以肯定的是,增强对这种法律适用方法的规范性认知有助于我们对法律活动中的后果论裁判行为进行适当的操作与评判。

基于后果评价的法律适用方法的实质,是司法者在穷尽既有明确的法律规范而需要在开放的时空里寻求正当的裁判规范之际,通过思量裁决结论所带来的可欲后果以对可生成裁判理由的要素进行选择。疑难案件的存在当然不是司法者可以弃置依法司法的理由,它反却需要司法者应更加反省法治的真谛和规范性司法的重要意义,基于后果评价的法律适用必须把其立论和操作技术建立在维护法治的精神和价值诉求的基础上。从现有的司法理论和实践看,基于后果评价的法律适用是无法根除主观性和可争议性的,依据寻求案件裁决的可欲后果而进行的司法过程也只有不断趋向于对裁判后果以及后果可欲的条件、标准、评判根据乃至论证的可操作性规则的合理追求,才能为案件的恰当处理和纠纷的最终解决获得在法治视域中本质上正确的结论。

参考文献:

[1] 罗伯特·阿列克西.法律论证理论[M].舒国滢,译.北京:中国法制出版社,2002:2.

[2] 阿图尔·考夫曼,温弗里德·哈斯默尔.当代法哲学和法律理论导论[M].郑永流,译.北京:法律出版社,2002:143.

[3] 尼尔·麦考密克.法律推理与法律理论[M].姜峰,译.北京:法律出版社,2005:98.

[4] 杨知文.司法裁决的后果主义论证[J].法律科学,2009,(3):3-13.

[5] 阿马蒂亚·森.后果评价与实践理性[M].应奇,等,译.北京:东方出版社,2006:400.

[6] Samuel Scheffler. Agent-Centred Restriction, Rationality and the Virtues[G]//Samuel Scheffler,Consequentialism and Its Critics.New York: Oxford University Press,1988:252.

[7] 吕世伦,谷春徳.西方政治法律思想史(下册)[M].沈阳:辽宁人民出版社,1987:98.

[8] 卡尔·拉伦茨.法学方法论[M].陈爱娥,译.北京:商务印书馆,2005:237.

[9] Giovanni Sartor.Legal Reasoning:A Cognitive Approach to the Law[M].Dordrecht: Springer,2007:394.

[10] 陈林林.公众意见在裁判结构中的地位[J].法学研究,2012,(1):96-107.

[11] 郑永流.法律判断形成的模式[J].法学研究,2004,(1):140-149.

[12] 陈金钊.论审判规范[J].比较法研究,1999,(3,4):335-348.

[13] Neil MacCormick.Legal Reasoning and Legal Theory[M].Oxford:Clarendon Press, 1978:101.

[14] 张志铭.法律解释操作分析[M].北京:中国政法大学出版社,2000:172-173.

[15] 伊芙琳·T·菲特丽丝.法律论证原理[M].张其山,等,译.北京:商务印书馆,2005:128.

[16] 杨仁寿.法学方法论[M].北京:中国政法大学出版社,2003:188.

[17] 张继成.可能生活的证成与接受[J].法学研究,2008,(5):3-22.

[18] Neil MacCormick.On Legal Decisions and Their Consequences:From Dewey to Dworkin [J].New York University Law Review,1983,58(5):239-251.

[19] 王鹏翔.目的性限缩之论证结构[G]//王文杰.月旦民商法研究·法学方法论.北京: 清华大学出版社,2004:15-34.

[20] 尼尔·麦考密克,奥塔·魏因贝格尔.制度法论[M].周叶谦,译.北京:中国政法大学出版社,2004:246.

[21] 武宏志,周建武.批判性思维[M].北京:中国人民大学出版社,2010:142.

[22] 刘江.逻辑学:推理和论证[M].广州:华南理工大学出版社,2006:318-319.

[23] 鲁格罗·亚狄瑟.法律的逻辑[M].唐伟欣,译.北京:法律出版社,2007:219.

[24] 张保生.法律推理中的法律理由和正当理由[J].法学研究,2006,(6):80-88.

[25] 任东来,等.美国宪政历程:影响美国的25个司法大案[M].北京:中国法制出版社, 2005:60.

[26] 张礼洪.杨丽娟诉“南方周末”案的法理分析[N].中国社会科学报,2013-11-06 (A7).

[27] 桑本谦.利他主义救助的法律干预[J].中国社会科学,2012,(10):123-140.

[28] 冯辉.判决、公共政策与社会主流价值观[J]. 政法论坛,2012,(4):104-115.

[29] 孔祥俊.论法律效果与社会效果的统一[J].法律适用,2005,(1):26-31.

[30] P·诺内特,P·塞尔兹尼克.转变中的法律与社会:迈向回应型法[M].张志铭,译.北京: 中国政法大学出版社,2004:81-85.

[31] 唐延明.论司法的法律效果与社会效果[J].东北财经大学学报,2009,(1):75-78.

[32] 江必新.在法律效果之内寻求社会效果[J].中国法学,2009,(3):5-14.

[33] 张超.能动司法与实用主义后果论[J].法律科学,2012,(5):3-10.

Abstract:The application of law based on consequential evaluation is a necessary form, also a specific method, in judicial adjudication, and its logic mechanism is that the consequence of judicial decision retroactively influences the choice of judicial basis. The necessity to change the legal reasoning based on the established rule and its argument structure is the precondition to apply the method of legal application based on consequential evaluation, which aims at establishing the justified norms for the judiciary in handling hard cases. The abstract consequence (also called “norm consequence”) of judicial decision is the dependable consequence for legal application to make a reasonable judgment by the consequential evaluation. The grounds in the existing order of the law are the preferential reasons in substantive measure about the consequential evaluation for legal application, and the grounds outside the existing order of the law have a special impact on substantive measure with their properties and functions.

Key Words: consequential evaluation; legal application; juridical norm; abstract consequence; substantive measure

本文责任编辑:龙大轩