社会支持及对社会支持利用度与青少年抑郁症关系的回顾性病例对照研究

2014-08-21刘燕林房茂胜

刘燕林,房茂胜

青少年作为一个特殊群体,其生理和心理的迅速发展使其在遭遇各种生活事件(如挫折、压力、不幸)时,较成年人更容易出现情绪抑郁、低落,产生悲观,甚至轻生。而这一时期的频繁抑郁常被认为是“成长风暴”或“成长痛苦”,成为青少年中一个常见的问题[1]。青少年抑郁症的病因及病理机制复杂,受个体遗传、人格、归因方式、家庭因素、同伴交往等关系的影响[2]。另外,社会支持也被认为与青少年抑郁症的发生可能有密切关系。本研究通过回顾性病例对照研究,探讨社会支持与青少年抑郁症的关系,为青少年抑郁症的预防提供证据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

选取2012年6月1日~2013年5月31日在我院确诊的青少年抑郁症患者120例为病例组,以同期来我院就诊但未被诊断患有精神疾病的青少年154例为对照组。

1.2 研究方法

采用回顾性病例对照研究。病例组的入组标准为:①符合《中国精神疾病分类方案与诊断标准》第3版(CCMD-3)抑郁症诊断标准;②年龄12~18岁;③性别不限;④取得患者和法定监护人的知情同意和配合。对照组的入组标准:①未被诊断为已知的任何一种精神疾病;②年龄12~18岁;③性别不限;④取得本人和法定监护人的知情同意和配合。

采用1986年肖水源编制的社会支持评定量表(Social Support Rating Scale, SSRS)评定青少年社会支持情况。社会支持评定量表已在国内约30项研究中应用,并被译为日文用于国际协作研究。从反馈意见看,该问卷的设计基本合理,条目易于理解且无歧义,具有较好的信度和效度。该量表共10个条目,包括客观支持(3条)、主观支持(4条)和对社会支持的利用度(3条)3个维度[3]。

1.3 统计方法

2 结果

2.1 基本情况

病例组120例,其中男68例,女52列,平均年龄15.73±2.84岁;对照组154例,其中男79例,女74例,平均年龄15.22±2.93岁。两组青少年在性别和年龄上的差异均无统计学意义(性别:χ2=0.685,P=0.408;年龄:t=1.449,P=0.149)。

2.2 社会支持与抑郁症的关系

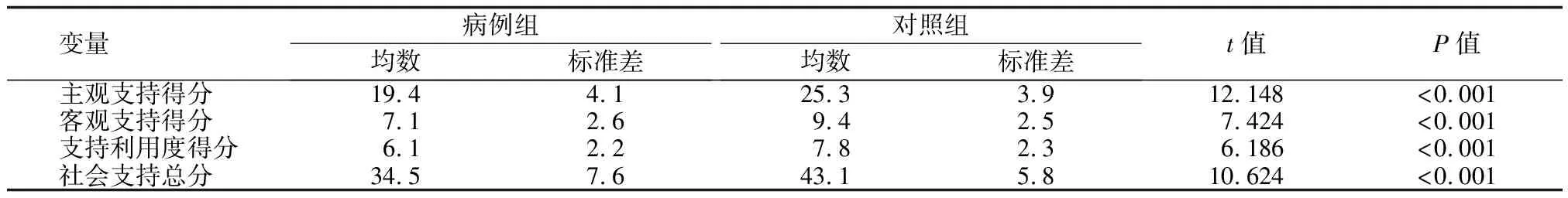

本研究显示,两组在主观支持得分、客观支持得分、支持利用度得分和社会支持总分方面的差异均有统计学意义(P<0.001)。表现为病例组无论在客观的、可见的或实际的支持(如物质上的直接援助、社会网络、团体关系的存在和家庭、朋友等),还是在主观的、体验到的情感支持(如在社会中受尊重、被支持、理解的情感体验和满意程度上),均不如对照组。见表1。

表1 病例组与对照组社会支持各维度评分比较

3 讨论

虽然不少公众及相关研究者认为社会支持与青少年抑郁发生可能有关,但相关的流行病学研究较少。本研究纳入120例青少年抑郁症患者和154例对照人群,通过严格设计的回顾性病例对照研究发现,青少年抑郁症患者得到的客观支持和主观支持均不如非抑郁症青少年,为研究两者关联提供了科学的流行病学证据。本研究还发现,对社会支持的利用度也与青少年抑郁症的发生有关。在社会支持程度相同或相近的情况下,个体对社会支持的利用情况存在着差异,有些人客观上虽可获得支持,却拒绝别人的帮助,另有一些人则能非常主动有效地利用别人给予的支持[4]。因此,对社会支持的评价有必要考虑对支持的利用度。

对社会支持的评估能否做到客观准确,直接关系到结果的可靠性。国外对社会支持的调查一般采用多轴评价法,如Sarason等的社会支持问卷(SSQ)共有27个条目,可分为2个维度:一是社会支持的数量,主要涉及客观支持;二是对所获得的支持的满意程度,评定的是对支持的主观体验。由于国外流行的问卷大多条目繁多,且其中部分条目不太符合我国国情[5],考虑到我国受测者的文化素质普遍较欧美发达国家低,本着有效和简洁的原则,本研究采用的是由中南大学肖水源教授编制的社会支持评定量表。

将本研究的结果与先前分析社会支持与其他精神疾病关系的研究结果进行比较发现,社会支持与心理健康有着非常密切的联系。社会支持不足,轻则引起心理问题的出现,重则导致精神疾病的发生[6]。青少年生理和心理的迅速发展使其在遭遇挫折、压力、不幸时,更易出现不良的心理反应。无论主观支持还是客观支持,均能不同程度地纠正其不恰当的认知和情绪反应,而社会支持的长期缺乏,即使没有遭受明显的生活事件,也会导致青少年的自卑、孤独、性格变化等,直至抑郁症或其他精神疾病的发生。

本研究也存在一定的局限性。本研究采用的回顾性病例对照研究设计,在因果关系的论证上不如队列研究,且难以避免选择偏倚。另外,本研究没有充分收集研究对象的其他人口学资料、既往心理和行为相关的资料,以及遭受生活事件的资料,因此,在分析社会支持对青少年抑郁症发生的影响时,未能考虑其他混杂因素的影响。最后,本研究的结果较为单薄,能提供的证据不多。在今后的研究中,可考虑大样本资料的前瞻性队列研究,并增加调查内容,进一步证实社会支持与青少年抑郁症之间的关系,为预防和减少青少年抑郁症的发生提供参考依据。

[1] 刘佩佩,洪炜,牛力华.北京城郊青少年抑郁现状及其影响因素[J].中国临床心理学杂志,2012,(5):668-669.

[2] 唐慧,丁伶灵,金岳龙,等.芜湖市青少年亚健康状态下抑郁情绪分析[J].卫生软科学,2013,(7):427-430.

[3] 宋剑锋,梁渊,卢祖洵.武汉市郊区居民自杀意念与社会支持的关系研究[J].中国社会医学杂志,2008,28(3):155-157.

[4] 袁书杰,叶凌玫,胡月星.离退休基层领导干部的社会支持状况分析[J].中国社会医学杂志,2008,28(6):357-359.

[5] 徐伏莲,黄奕祥.青少年抑郁症状研究进展[J].中国学校卫生,2013,34(2):255-256.

[6] 李玉霞.青少年抑郁、焦虑情绪与其相关因素[J].中国健康心理学杂志,2013,21(3):415-417.