翰墨抒胸臆 华章写春秋

2014-08-21王炳学

王炳学

提到天津市中青年书法家,邵佩英先生无疑是其中的佼佼者。其以金文为主体,时而高古厚实时而又很具有现代气息的书法作品给人留下了非常深刻的印象。因为我也喜欢写点关于书画的文字,邵佩英先生就成为我接触较多的天津书协驻会负责人之一。

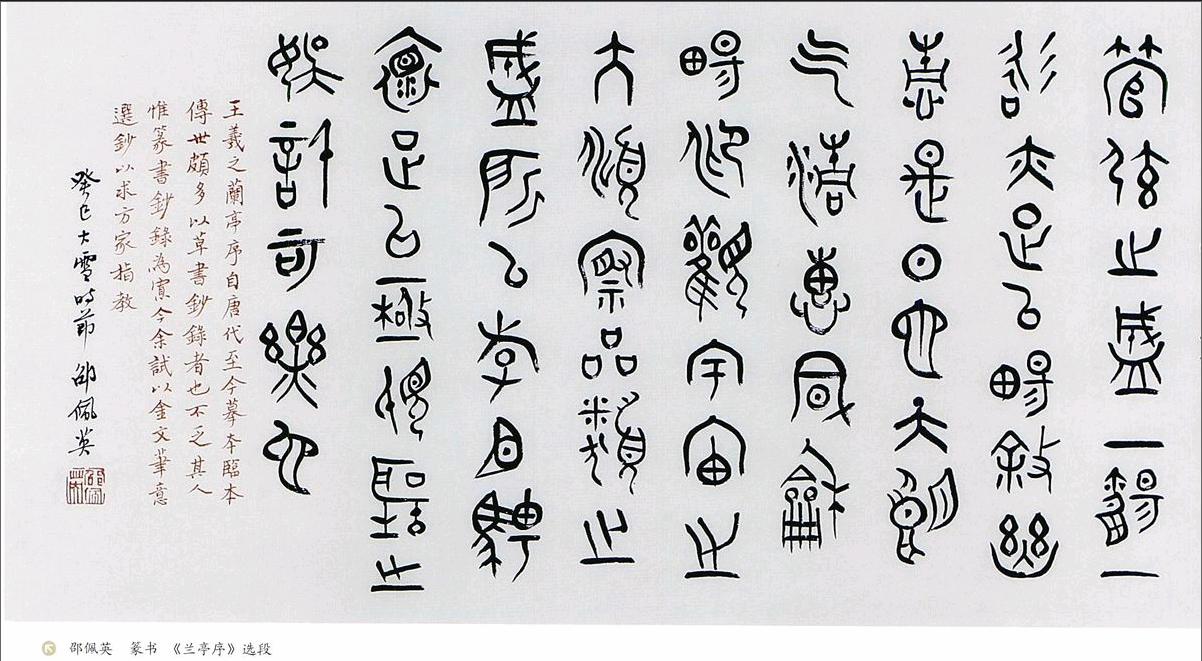

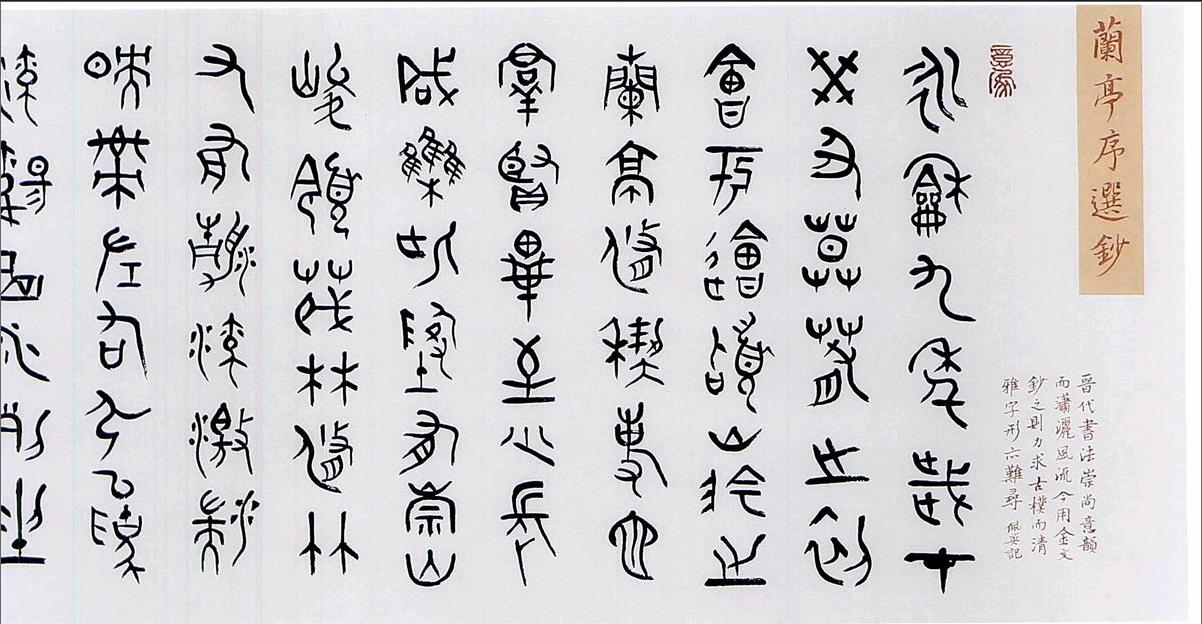

多年来,邵佩英先生以金文大篆为主要研究方向,废寝忘食、不舍昼夜,奠定了自己在天津市乃至全国书坛的地位。读邵佩英先生金文作品,感觉到有两个特点非常鲜明:一是书写的高古、庙堂钟鼎之气势在作品间弥漫,仿佛回到宽袍华服的上古时代,淳朴、厚重、大气、自然,又不失活泼烂漫之态;第二个就是在装饰和形式上浓郁的现代气息。

篆籀书写的最高意境应该就是高古不群,现代人往往为刻意追求创新,在研习大篆文字时,多临习邓石如、吴昌硕等宋以后及近代名家,之后才上溯三代,这样很容易循迹溯源,是一条学习篆书的有效途径,但是其弊端也很明显,往往明清书家痕迹明显,很难写出篆籀金文的高古朴拙之气。而邵佩英先生之书,以三代金文盘铭为根基,在深刻把握金文造型的同时,更多地是写出了远古先民殷商周文化的古老气息,意与古会。方薰《山静居画论》称:“书画贵有奇气。”黄庭坚也曾强调:“书画以韵为主。”观邵佩英先生作品,那种奇气、大气、高古之气、篆籀之气弥漫整幅作品,气韵在字里行间、点画线条中自由流淌,如远古之秦川汉水,用笔用墨变换之间,水随山势而流动,墨随笔势而徜徉。这些特点在其早期的作品中显现尤为突出。如:其为中日友好城市书写的《黄河大和》联、集周盂鼎铭文的《有田无田》联等作品,古蕴盎然,苍劲古朴之美尽显笔端。

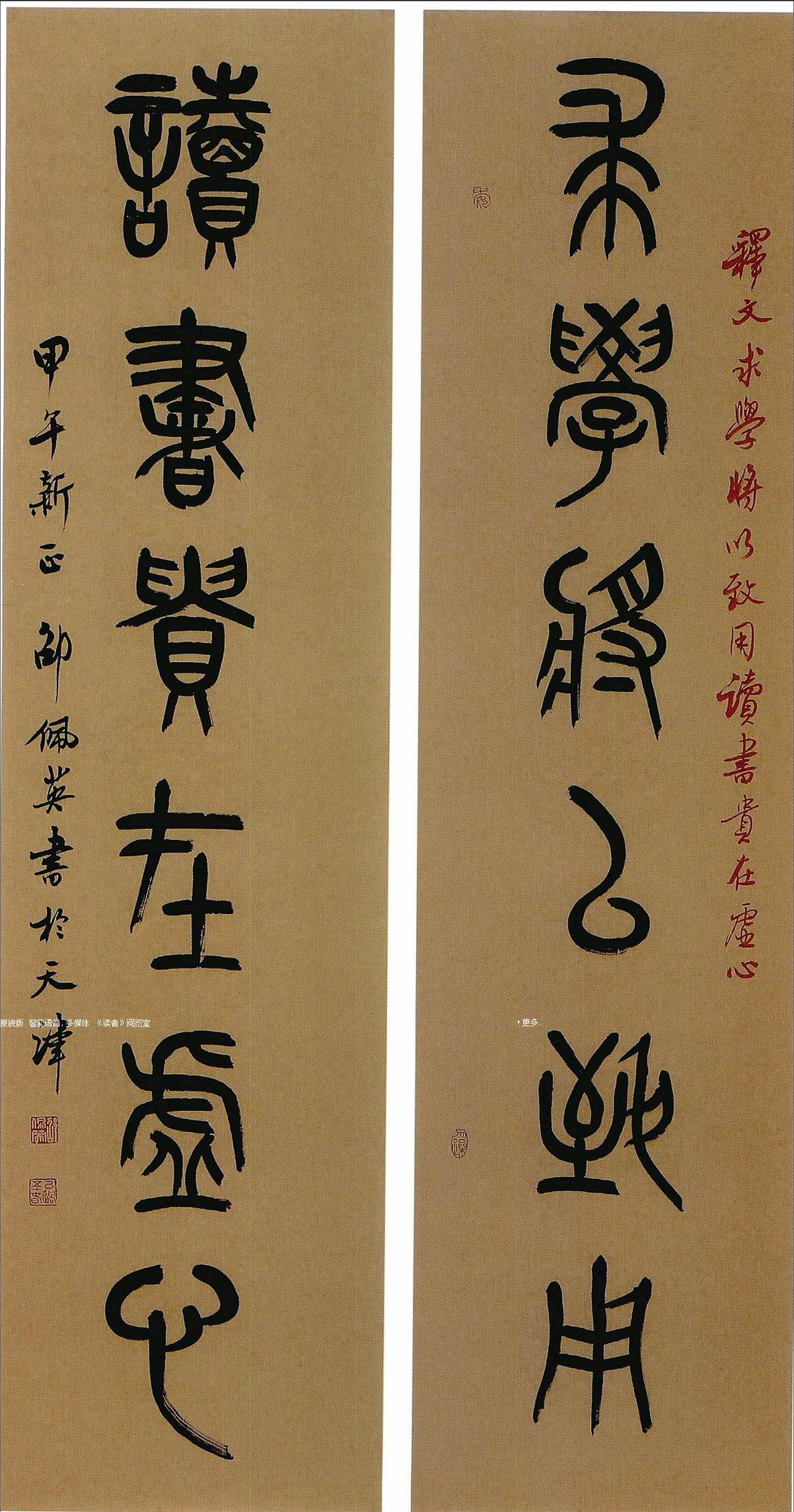

邵佩英先生书写最多的作品是金文对联,因对联字数相对较少,便于收集整理古字,这是大多数喜欢篆籀甲金文字的书法家最喜欢也最常用的一种创作形式。但对联创作最大的问题是难于布置,看似简单,要想在短短七八个字中求新求变,不板不滞,写出灵活生动又不失气韵的作品也是比较困难的。处理不好很容易千人一面、千联一面。邵佩英先生不断尝试,努力追求变化,尺幅之间新意迭出,古蕴盎然又不失现代气息,在装帧形式上努力折射出时代精神和风貌。在创作中,他一般喜欢选择仿古单色纸,与篆籀甲金文字的古意配合,相得益彰,包括拼接或者营造花色变化上,纸色古质,雅静协调。如:以中山王笔意创作的《众徒》联,突出了简洁大气的审美趋向;《太白》联在联语中间三段式释文题跋,古朴中增加了灵动色彩。而在题跋中不时采用朱墨点缀,更增加了作品的视觉冲击,如画龙点睛,神采毕现。

在章法布局上,邵佩英先生总是精心构思,用心经营,既合古法又有新意,字的黑白布置停均大气、不激不厉、典雅大方、舒缓得体。同时,以释文或简短题跋映衬,增加了作品的活泼与变化。在释文、题跋上或整齐、或错落,或稍微紧致、或略显疏朗,变化中增加作品的观赏性,最大限度地避免了太过规整乖口板滞的对联创作通病。其题跋落款讲究,不随时人故作或杂乱或太过规整,大密大疏,刻意做作。既承袭传统,而又根据整体布局,以通篇和谐、整体美感为宗旨,疏密有致,与主体文字相映生辉,让人看了自然舒服喻悦,赏心悦目。

其深厚的传统功力和对书写的良好驾驭能力历来被书法同道称赞。如在一次国展投稿中,邵佩英先生仅用半天时间创作的一幅作品不仅入展,还在众多作品中脱颖而出获得优秀作品奖,其书写功力和创作能力可见一斑。

邵佩英先生不仅在创作上功力深厚,他还是一位成绩突出的理论家。曾经读过其在《书法报》论述孙其峰先生创作成就的文章,字字珠玑、行云流水、见地深刻、精准翔实地将孙其峰先生的书画人生进行了淋漓尽致而又客观地描述。其论文曾入选全国第二届现代刻字艺术理论研讨会、全国楚简帛书法研讨会等。邵佩英先生谦逊好学,在天津二宫、南开文化宫、文化街的旧书摊上会经常看到他的身影,淘书、藏书,学习丰富自己的学识,不断提高自己的理论水平。经年累月,乐此不疲,废寝忘食,不舍昼夜。我想,这也正是他书法创作与理论都非常出色的主要原因。

作为一名普通的书法人,我对天津书法家协会总怀着一种从内心深处生发出来的敬畏之情,有时候去协会办事总是心怀忐忑,可每次见到邵佩英先生,他总是很热情。记得有一次我拿着自己的习作去请教,邵佩英先生在提出中肯意见的同时,细心讲解示范,令我非常感动,热情敬业、提掖后学,这是天津书法界的传统,也是天津书法的未来和希望。