长江三角洲旅游经济差异时空演变分析*

2014-08-17卞显红

方 琰,卞显红

(浙江工商大学 旅游与城市管理学院,浙江 杭州 310018)

引言

改革开放以来,我国旅游业的发展取得了显著成就,但是区域旅游发展不平衡的问题日益凸显,区域旅游经济差异的研究逐渐成为当前我国旅游研究热点问题。已有研究表明,旅游业的发展对缩小区域差异具有积极作用[1-3],但区位条件和旅游供需不均等因素也会导致区域差异加剧[4-6]。近几年,国内关于区域旅游经济差异的研究主要从省域、市域尺度,对旅游收入、旅游人次、综合指数等指标,通过变异系数、锡尔系数、基尼系数、泰尔系数等进行测算[7-22]。此外,部分研究还从旅游经济的影响因素角度探讨区域旅游经济差异的形成原因[23-24]。然而,大部分的研究较为单一地探究区域旅游经济总差异、入境及国内旅游经济区域差异,没有很好综合考虑探究区域旅游经济总差异、入境和国内旅游经济区域差异之间的关系,以及入境、国内旅游经济差异的时空格局及其演化等。

长江三角洲是我国最重要的旅游区之一,其旅游资源丰富,区域经济和旅游经济发达,旅游交通网密集,素有中国旅游“黄金三角洲”之称。2012年,长江三角洲共接待国内外旅游者10.41亿人次,旅游总收入达13 351.39亿元。其中入境旅游收入978.73亿元,国内旅游收入12 372.66亿元,分别占全国入境旅游收入的31.01%、国内旅游收入的54.49%。长江三角洲的入境、国内旅游发展水平均处于全国领先地位,但由于旅游资源禀赋、社会经济实力、区位条件、基础设施等因素,长江三角洲城市旅游经济发展极不平衡[25-26]。因此选取长江三角洲,开展入境、国内旅游经济差异的研究具有一定代表性。本文在借鉴相关研究的基础上,基于市域研究尺度,采用旅游总收入、入境旅游收入、国内旅游收入为测度指标,借助ArcGIS、SPSS等软件,定量探讨1997-2012年长江三角洲旅游经济空间差异、市域差异的收敛和分散及入境、国内旅游经济的空间分异特征,从整体到局部的空间特征上揭示长江三角洲旅游经济在增长过程中区域差异的演变特点,以期为长江三角洲旅游经济发展提供科学指导和决策依据。

一、数据与方法

(一)数据来源

本文以长江三角洲为研究区域,旨在探索旅游经济增长对其旅游经济差异格局演变的影响。基于长江三角洲16个地级市为基本分析单元,选取旅游总收入、入境旅游收入、国内旅游收入作为其旅游经济差异的衡量指标,时间跨度为1997-2012年。数据主要来源于各市统计年鉴、国民经济和社会发展公报、旅游局网站等,1997-2000年部分数据引自相关文献资料[27]。

(二)研究方法

1.标准差

标准差作为测度区域绝对差异的重要指标之一,从平均概况来衡量样本数据与平均值的离散程度。计算公式如下:

(1)

2.变异系数

绝对差异表示经济总量水平方面的差异,受量纲的影响,该指标在不同时间断面的可比性较差。而变异系数是标准差与平均数的比值,可消除时间等因素的影响,是衡量区域经济相对离散程度的重要指标。其值越大,区域差异越大,反之亦然。计算公式如下:

(2)

3.Gini系数

Gini系数是衡量地区差异的常用指标之一[28],其在体现旅游经济总体差异的同时,还可以分解为国内旅游和入境旅游两部分,以考察各个组分对旅游经济总体差异水平的影响程度[14]1064。计算公式如下:

(3)

(4)

公式(3)为Gini系数的计算公式,公式(4)用来计算国内旅游和入境旅游两个组分对总体差异的贡献率。式中:xi为区域i旅游收入占总收入的比值(按升序排列,x1< x2<… 4.nich指数 nich指数(相对发展率)能较好地测度各城市在一定时期内相对大区域的发展速度[22]1443,计算公式如下: nich=(y2i-y1i)/[(y2-y1)/n] (5) 式中:y2i和y1i分别表示区域i在时间2和时间1的旅游收入;y2和y1表示所有研究区域在时间2和时间1的旅游总收入;n为区域数量。 根据公式(1)(2)(3)得到长江三角洲旅游总收入的标准差、变异系数和Gini系数(表1)。长江三角洲旅游经济在1997-2012年间发展迅速,但总体差异依然较大,绝对差异和相对差异均很明显。首先,标准差呈现显著上升趋势,从1997年的167.57上升到2012年的890.90,达到近16年的最高值。2012年旅游总收入最高的上海市(3 576.73亿元)是收入最低的泰州市(170.810亿元)的20.94倍。其次,变异系数虽然呈逐渐下降趋势,由1997年的2.05下降到2012年的0.97,但其相对差异依旧较为明显,1997-2011年变异系数均大于1,2012年变异系数也接近于1,这说明长江三角洲旅游经济的发展仍不平衡。最后,Gini系数由1997年的0.67下降到2012年的0.43,虽然总体上呈现下降趋势,但历年的Gini系数均大于0.4,表明长江三角洲旅游经济呈现出显著的空间差异性。 表1 长江三角洲旅游经济总体差异状况(1997-2012年) 为深入探讨入境、国内旅游对总体差异的影响,选取入境旅游收入、国内旅游收入作为衡量指标,运用Gini系数的分解式进行测算衡量。根据公式(4)进行计算,得出计算结果(表2)。从表2看出,1997-2012年间,国内旅游收入的Gini系数均小于入境旅游收入,可见入境旅游发展的空间差异性大于国内旅游。从年际变化来看,两者的Gini系数在整体上呈现逐年递减趋势,表明入境旅游和国内旅游的空间差异性都在逐渐缩小。同时,从两者对差异的贡献率看出,国内旅游所占比重较大,均在80%以上,在2012年达到最大值,突破90%;入境旅游对差异的贡献率较小。可见国内旅游经济的空间差异性是造成长江三角洲旅游经济总体差异的主要原因。鉴于此,在后续分析长江三角洲旅游经济市域差异特征时,主要选取入境旅游收入、国内旅游收入两大指标去探究长江三角洲市域旅游经济差异的时空演变格局以及入境、国内旅游经济的空间分异特征。 表2 长江三角洲旅游经济Gini系数分解结果(1997-2012年) 1.旅游经济发展位序 以1997-2012年的入境旅游收入、国内旅游收入为指标对长江三角洲16个城市进行排序。由图1可以看出,入境旅游和国内旅游的发展位序在近16年间未发生显著变化,上海的入境旅游收入和国内旅游收入始终位居首位,杭州、苏州、南京、宁波、无锡处于靠前位置;泰州、湖州、舟山等排序处于较后位置。长江三角洲城市旅游在发展的过程中呈现出显著的核心—边缘空间结构体系特征,核心城市有上海、南京、杭州、苏州、宁波、无锡等6个,其中上海为该核心—边缘空间结构体系首要的旅游极核[27]165。1997年6个核心城市的旅游总收入占长江三角洲旅游总收入的87.41%,2012年占71.25%。虽然长江三角洲城市旅游边缘区的发展实力在逐步增强,但核心—边缘空间结构依然存在,旅游经济在空间上向核心城市集聚的趋势非常明显,这六大城市旅游的发展带动了长江三角洲旅游经济整体水平的提升。 图1 长江三角洲各城市旅游经济发展位序变化(1997-2012年) 从入境旅游发展情况看,在2005-2010年间,宁波、镇江、扬州相继超越无锡,进入入境旅游收入排名的前七位。从国内旅游发展情况看,苏州的国内旅游经济发展位次稳步增长,近年来逐步取代杭州位居长江三角洲第二。相比之下,宁波的国内旅游发展位次则呈现下降趋势。此外,台州、嘉兴两市的旅游发展势头强劲,尤其是在1997-2002年间发展迅速。1997-1999年,台州市旅游业处于起步发展阶段。随着上三高速和甬台温高速公路相继贯通,台州市旅游业进入快速发展阶段,旅游收入得到大幅增加。 2.旅游经济发散与收敛格局 为进一步揭示各城市入境旅游及国内旅游发展的空间格局的特征,本文从各城市旅游经济的空间发散和收敛角度进行分析。根据长江三角洲旅游经济差异变化的特征(表1),研究选用1997年、2012年两个年份的各市入境旅游收入、国内旅游收入与长江三角洲16个城市均值的比值,即旅游经济发展水平为代表,从总体上分析近16年各城市旅游经济增长对长江三角洲旅游经济差异的影响。具体假设如下:若一个城市的旅游收入不论是高于或者低于所有城市的平均水平,只要趋近其均值,就认为它是收敛的,反之则为发散[29]。根据入境旅游收入和国内旅游收入情况,分别将长江三角洲16个城市划分为4种类型,即向上发散(旅游经济发展水平高)、向下发散(旅游经济发展水平低)、向上收敛(旅游经济发展水平较高)、向下收敛(旅游发展水平较低)(图2、图3)。 图2 1997年长江三角洲市域旅游经济增长的空间收敛与发散(a-入境旅游,b-国内旅游) 图3 2012年长江三角洲市域旅游经济增长的空间收敛与发散(a-入境旅游,b-国内旅游) 从入境旅游发展情况看,1997年有14个城市的入境旅游收入低于平均值,上海、杭州则远高于平均值,入境旅游发展水平区域差异极其显著。在1997-2012年间,扬州、镇江、无锡、宁波、南京入境旅游经济增长速度快于长江三角洲平均水平,向上接近或略高于平均水平,呈收敛趋势;苏州入境旅游经济增长速度明显快于长江三角洲平均水平,由1997年的低于平均水平到2012年远高于平均水平,呈现向上发散趋势。从国内旅游发展情况看,1997年共有13个城市的国内旅游收入低于平均值,其中10个城市远低于均值;宁波的国内旅游收入略高于平均水平,上海、杭州的比值远大于1。扬州、镇江、常州、嘉兴、绍兴、台州、无锡等市国内旅游经济增长速度快于平均水平,向上接近或略高于平均值,呈收敛趋势;南京、苏州的国内旅游经济增长速度明显快于平均水平,由1997年的低于长江三角洲平均水平到2012年远高于其平均水平,呈现向上发散趋势。 3.旅游经济发展速度 旅游经济总差异的扩大实质是各城市旅游经济增长速度不同而导致区域差异的演变[17]1225。因此,对长江三角洲各城市旅游经济发展速度的测算可以更好地探究长江三角洲旅游经济差异的形成及演变。根据前文对总体差异的分析可知,在1997-2012年间,长江三角洲旅游经济的绝对差异整体上逐年扩大,相对差异逐年缩小,两者变化趋势一致。鉴于此,以1997年和2012年为研究时间点,分别计算1997-2012年间长江三角洲16个城市的入境旅游、国内旅游的相对发展率(图4)。 图4 1997-2012年长江三角洲各市旅游经济相对增长率(a-入境旅游,b-国内旅游) 从入境旅游发展情况看,上海、杭州、苏州的nich指数均大于1.5,发展速度最快;南京、无锡的nich指数分布在1~1.5,属于入境旅游经济发展速度较快的城市;扬州、镇江、常州、宁波的发展速度相对较慢,其nich指数分布在0.5~1;泰州、南通、湖州、嘉兴、绍兴、台州等城市不及平均增长速度的一半。从国内旅游发展情况看,上海、杭州、苏州、南京的nich指数均大于1.5,属于国内旅游经济发展速度最快的城市;其次是无锡和宁波,nich指数分布在1~1.5,属于国内旅游经济发展速度较快的城市;扬州、镇江、常州、嘉兴、绍兴、台州的国内旅游经济发展速度相对较慢,其nich指数分布在0.5~1;泰州、南通、湖州、舟山等城市发展速度最低。图3和图4的对比分析表明,长江三角洲旅游经济(入境旅游、国内旅游)发展速度具有和旅游经济发展水平相似的空间格局。经济发展水平较高的城市其旅游发展速度也较快,反之亦然,呈现出明显的“马太效应”。 4.入境、国内旅游经济空间分异特征 长江三角洲各城市入境、国内旅游发展存在一定的差异性,为进一步探讨二者的空间特征,分别构建了入境旅游发展水平和国内旅游发展水平两个指标,其值为各城市的旅游收入与长江三角洲旅游收入均值的比值。根据相应的结果绘制出图5,图中分线表示该城市入境和国内旅游发展水平所处的地位相当。 图5 1997和2012年长江三角洲入境、国内旅游的空间分异特征(a-1997年,b-2012年) (1)1997年,上海的入境旅游发展水平和国内旅游发展水平明显高于长江三角洲的其他城市,同时除了上海的入境旅游发展水平略高于国内旅游发展水平之外,其他15个城市的入境旅游发展水平均要低于或接近国内旅游发展水平,且大部分处于低水平发展状态。长江三角洲16个城市中仅有上海、杭州的入境和国内旅游发展水平均大于1,南京、苏州接近于1,即这些城市入境、国内旅游经济发展水平超过或接近长江三角洲的平均水平。上海作为国际化城市,其旅游国际化发展水平在全国始终处于领先地位。在旅游业发展“十二五”规划中,上海提出建设世界著名旅游城市,打造国际都市观光旅游目的地、国际都市时尚购物目的地、国际都市商务会展目的地、国际都市文化旅游目的地、国际都市休闲度假目的地以及入境旅游集散地。(2)2012年,上海、杭州的入境旅游发展水平高于国内旅游发展水平,苏州、扬州、镇江、南通的入境旅游和国内旅游发展水平大致相同。扬州、泰州、镇江、常州、南通、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、台州等城市的入境和国内旅游发展水平均低于1,表明入境、国内旅游经济发展较为落后,低于长江三角洲的平均水平。杭州西湖申遗成功,拓展其国际知名度和影响力,为发展成为国际知名旅游目的地奠定良好基础。2011年,在国际经济尚未完全好转的情况下,杭州入境旅游人次突破300万,入境旅游人次在全国各城市中位居前列。 本文定量分析了1997-2012年长江三角洲地区16个城市的旅游经济时空演变规律,主要结论如下: 1.长江三角洲各城市旅游经济的绝对差异呈现扩大趋势,相对差异和Gini系数呈现缩小趋势。入境、国内旅游的空间差异性都在逐渐缩小,同时国内旅游经济的空间差异性是造成长江三角洲旅游经济总体差异的主要原因。 2.长江三角洲旅游经济呈现出显著的核心—边缘空间结构体系特征,旅游经济向上海、南京、苏州、无锡、杭州、宁波等核心城市集聚的趋势明显,核心与边缘城市的梯度差异较大,虽然两者之间的旅游经济差异有缩小的趋势,但进度缓慢。同时,长江三角洲旅游经济发展速度具有和旅游经济发展水平相似的空间格局,呈现出明显的“马太效应”。 3.长江三角洲各城市入境旅游经济差异明显大于国内旅游经济差异,入境旅游经济的收敛、分散格局更为显著。大部分城市的入境、国内旅游发展水平极不平衡,前者远远低于后者,仅上海、杭州的入境旅游发展水平高于国内旅游发展水平。 参考文献: [1] Britton S G. The political economy of tourism in the third world[J]. Annals of Tourism Research, 1982, 9(2):331-358. [2] Wanhill S. Peripheral area tourism: a European perspective [J]. Progress in Tourism Hospitality Research , 1997(1):47-70. [3] Archer B. Importance of tourism for the economy of Bermuda[J]. Annals of Tourism Research, 1995, 22(4):918-930. [4] Archer B,Fletcher J.The economic impact of tourism in the Seychelles[J].Annals of Tourism Research,1996,23(1):32-47. [5] Huse M, Gustavsen T, Almedal S.Tourism impact comparisons among Norwegian towns[J].Annals of Tourism Research,1998,25(3):721-738. [6] Tosun C, Timothy D J, Ozturk Y. Tourism Growth, national development and regional inequality in turkey[J]. Annals of Tourism Research, 2003, 11(2):133-161. [7] 方叶林,黄震方,王坤,涂玮.基于PCA-ESDA的中国省域旅游经济时空差异分析[J].经济地理,2012,32(8):149-154. [8] 陆林,余凤龙.中国旅游经济差异的空间特征分析[J].经济地理,2005,25(3):406-410. [9] 汪德根,陈田.中国旅游经济区域差异的空间分析[J].地理科学,2011,31(5):528-536. [10] 赵东喜.中国省际入境旅游发展影响因素研究[J].旅游学刊,2008,23(1): 41- 45. [11] 陈秀琼,黄福才.中国入境旅游的区域差异特征分析[J].地理学报,2006,61(12):1271-1280. [12] 徐建华,鲁凤,苏方林,等.中国区域经济差异的时空尺度分析[J].地理研究,2005,24(1):57-68. [13] 姜海宁,陆玉麒,吕国庆.江苏省入境旅游经济的区域差异研究[J].旅游学刊,2009,24(1) : 23-28. [14] 陈智博,吴小根,汤澍,等.江苏旅游经济发展的空间差异[J].经济地理,2008,28(6):1064-1067. [15] 陈晓,王丹,张耀光,赵一行.辽宁省旅游经济的时空差异演变分析[J].经济地理,2009,29(1):147-152. [16] 鲁小波,陈晓颖.旅游经济在辽宁区域经济差异中的作用[J].地域研究与开发,2012,31(4):96-99. [17] 沈惊宏,陆玉麒,等.安徽省国内旅游经济增长与区域差异空间格局演变[J].地理科学,2012,32(10):1220-1227. [18] 史本林,张宏娜,等.河南入境旅游经济区域差异及极化格局研究[J].地域研究与开发,2011,30(2):128-132. [19] 王建军.基于Theil指数的广东省入境旅游经济时空差异研究[J].地域研究与开发,2012,31(1):99-103. [20] 郝俊卿,曹明明.基于时空尺度下陕西省旅游经济差异及形成机制研究[J].旅游科学,2009,23(6):35-39. [21] 靳诚.基于Theil系数的浙江省入境旅游区域差异研究[J].南京师范大学学报(自然版),2009,32 (2):123-128. [22] 宣国富.江苏省国内旅游经济区域差异及演变[J].长江流域资源与环境, 2012,21(12):1442-1448. [23] 唐晓云.生产要素视角的中国旅游经济发展区域差异研究[J].经济地理,2010,30(10):1741-1745. [24] 韩春鲜.基于旅游资源优势度差异的新疆旅游经济发展空间分析[J].经济地理,2009,29(5):871-875. [25] 谢守红,何家凤.长江三角洲旅游经济的空间差异分析[J].华东经济管理,2008,22(10):4-8. [26] 卞显红.长江三角洲城市旅游空间差异及其形成影响因素分析[R].2008中外都市圈发展报告, 2008:922-934. [27] 卞显红.长江三角洲城市旅游空间结构形成机制[M].上海:人民出版社,2008:272. [28] 魏后凯.现代区域经济学[M].北京:经济管理出版社,2006:421 -448. [29] 欧向军,沈正平,王荣成.中国区域经济增长与差异格局演变探析[J].地理科学,2006(6):641-648.二、结果分析

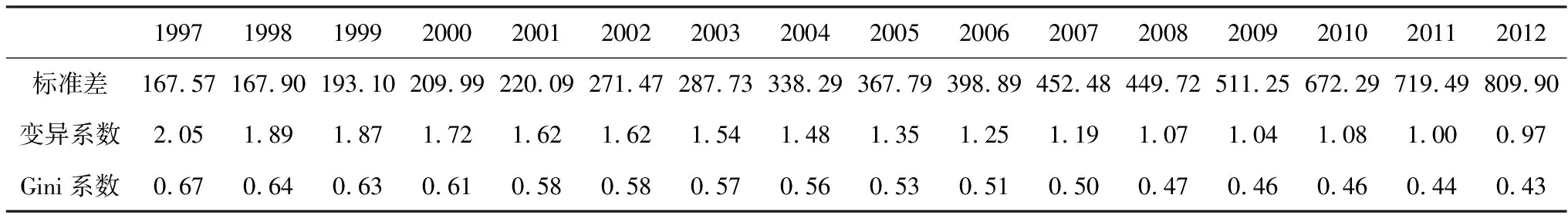

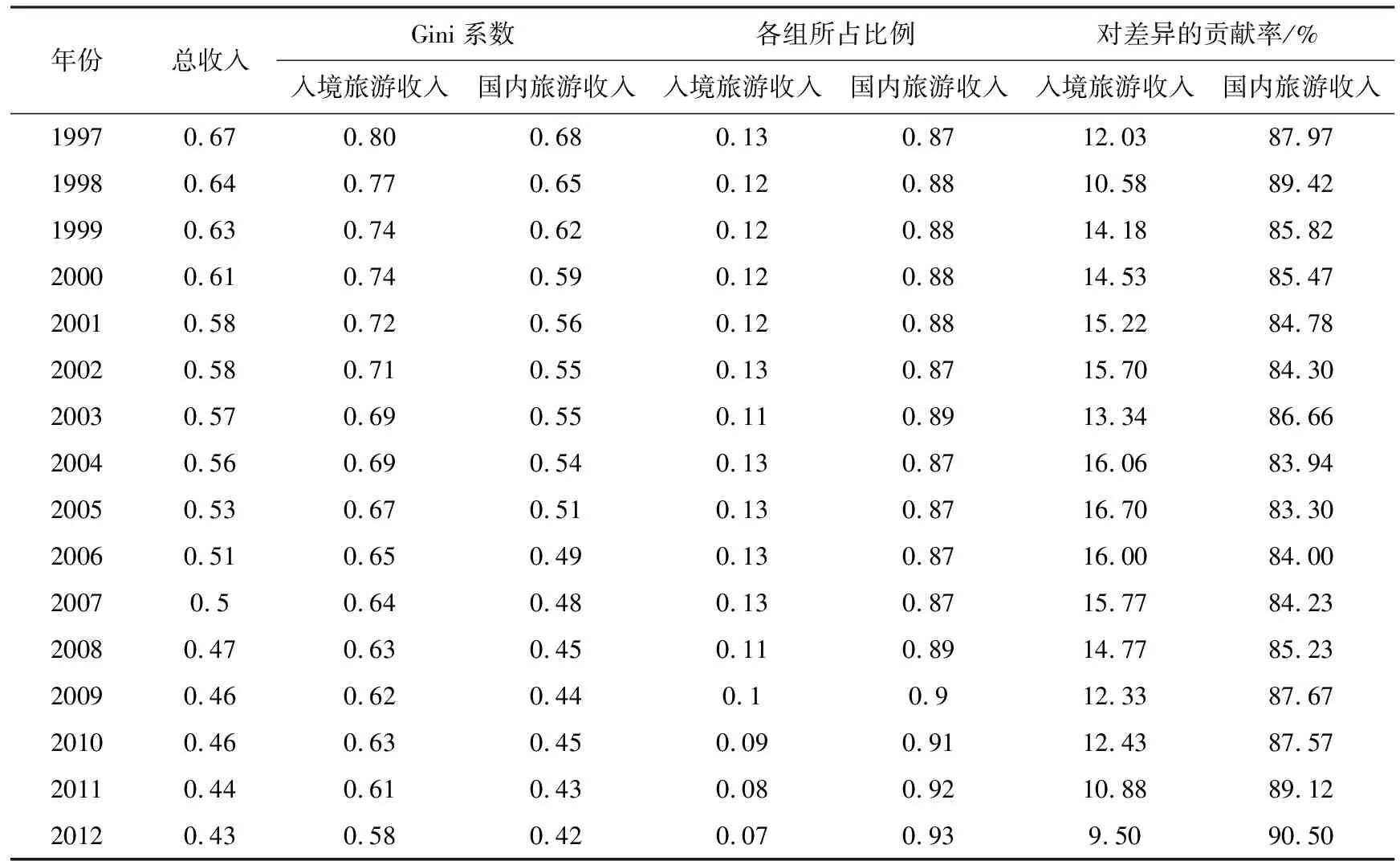

(一)长江三角洲旅游经济总体差异特征

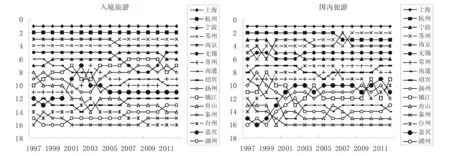

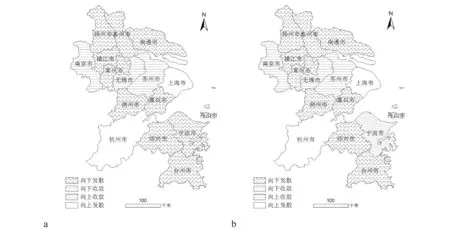

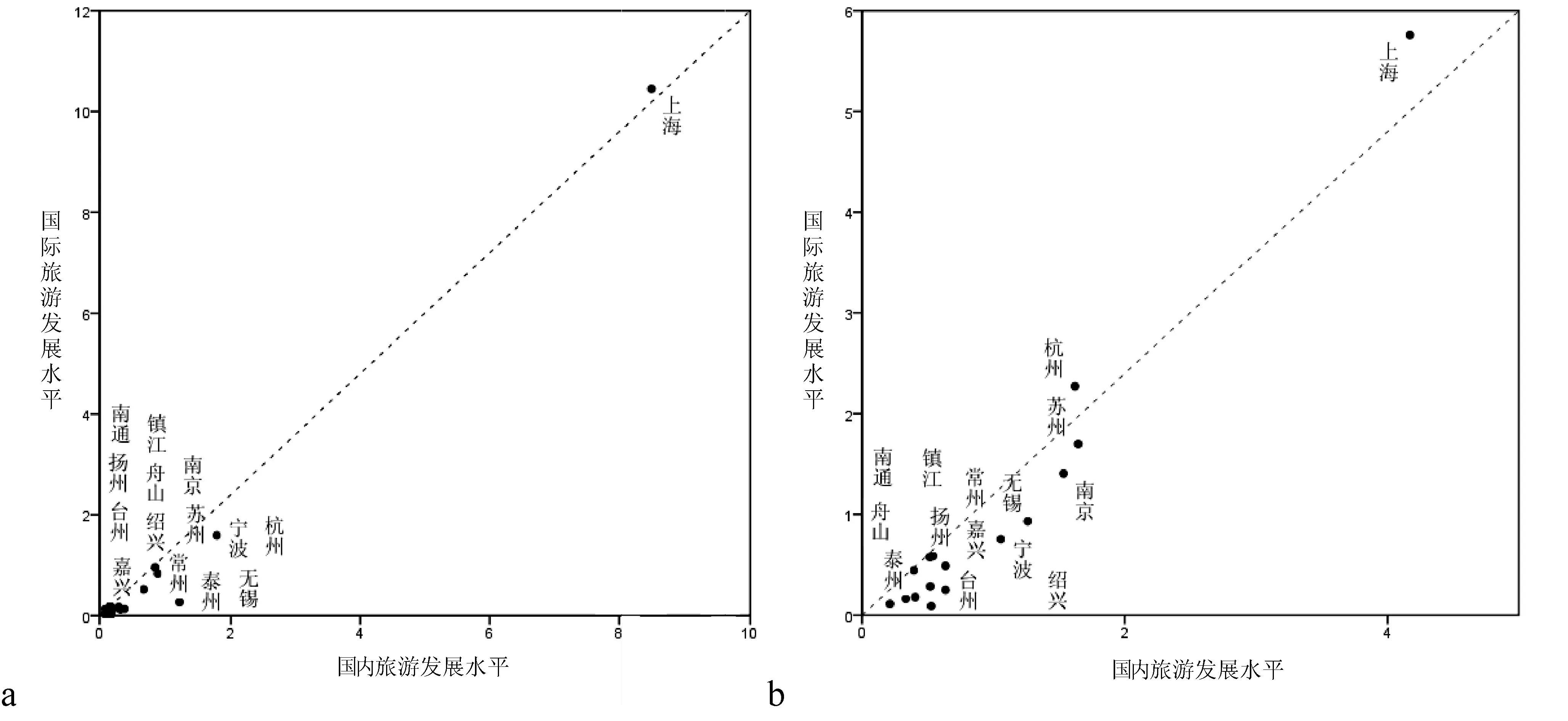

(二)长江三角洲旅游经济市域差异特征

三、结论