我国省会城市旅游经济空间集聚与扩散研究*

2014-08-17王淑新王学定王吉清

王淑新,王学定,王吉清

(1.陕西理工学院 区域经济与社会发展研究所,陕西 汉中 723000;2. 中国科学院 成都分院,四川 成都 610041)

引言

城市具有强大而复合的经济基础、重要的交通运输网络、大规模的人口往来和长期的发展计划[1],在旅游业发展过程中扮演着门户、中转站、目的地和客源地的角色[2]。在我国,省会城市较其他城市一般具有更高的经济发展水平、更完善的基础设施和服务设施、更方便的交通网络、更丰富的文化创意、更发达的科技水平等一系列优势,通常形成省域内的政治、经济、文化、科技、交通中心、向心性功能增强了其在区域旅游发展过程中扮演角色的重要性[3],作为旅游目的地,能够有效吸引省域内、其他省(区、市)及境外旅游者,旅游经济的集聚功能特征明显;同时,作为旅游客源地和中转站,能够有效推动旅游者向省会城市以外的边缘地区扩散,旅游经济的扩散功能显著。省会城市在省域旅游发展过程中居于核心和主导地位,相关研究越来越引起政府、企业和学者的关注,也成为城市地理学、区域地理学、旅游地理学等多学科的前沿性命题和重要领域[4],但迄今相关研究成果仍然较为缺乏。

自1966年美国经济学家Friedman提出“核心-边缘”结构理论以来[5],欧美学者很快借用这一思想研究旅游核心区域与边缘区域的空间结构问题,较具代表性的可以归纳为以下3个方面:(1)建立旅游核心-边缘理论模型,分析旅游边缘地区对核心地区的依赖[6-9]。(2)旅游核心区域与边缘区域的界定,表现在不同的衡量层次和尺度,在世界范围内,经济发达、工业化和城市化水平高的欧洲、北美、日本等构成旅游的核心区域,而南部非洲、加勒比海和太平洋地区的热带岛屿国家构成边缘区域[10-11];在一国范围内,具有重要影响力的大都会城市在旅游发展中扮演着核心角色[12];而在区域范围内,区域中心城市在旅游业发展过程中发挥着重要作用。(3)核心地区与边缘地区旅游业发展过程中的相互作用,相关研究结论表现出不确定性。一方面,边缘地区旅游业受到核心地区旅游业的辐射和带动,呈现出快速发展趋势,如对以色列的案例研究表明,核心地区旅游业对边缘地区旅游业具有扩散作用,边缘区较之核心区获得了更多的经济利益份额[13];对马耳他Gozo岛的案例研究表明,边缘地区Gozo岛对核心主岛表现出依赖性,同时也呈现出各种限制条件下旅游发展的能动性,有利于边缘地区旅游业的发展[14];与此同时,边缘地区对核心地区的依赖性导致了其旅游业发展的脆弱性[15]。另一方面,核心地区旅游业发展的集聚效应明显,边缘地区受到了排挤,如以墨西哥为例的研究表明,核心区旅游特征明显,旅游活动密集,而边缘区几乎未受到旅游发展的影响,核心区对边缘区的扩散效应微弱[16];希腊具有较高旅游发展指数的地区能够从社区支持计划获得相对更多的资金支持,表现出旅游经济集聚发展的特征[17]。事实上,旅游经济的空间集聚、扩散与旅游发展阶段紧密相连,在发展初期,具有发展优势的中心区域容易产生集聚,形成旅游核心区域;在发展后期,核心区域旅游业容易向边缘地区扩散,逐渐形成一体化、均衡化的空间结构。

国内不少学者从不同角度对我国旅游发展过程中形成的核心区与边缘区角色进行了研究。从全国层面上看,经济发达的东部地区形成旅游核心区,经济相对落后的中西部地区则成为旅游边缘区[18],核心区的扩散作用增强,促使边缘区表现出更快的发展速度,核心区与边缘区一体化趋向明显[19]。在区域层面上,长江三角洲地区形成了以上海为龙头、其他区域为外围的核心-边缘结构,核心城市的扩散作用正逐步加强[20-21];关中-天水经济区旅游空间形成了典型的核心-边缘结构,当前处于以西安为核心的集聚极化阶段后期,但溢出效应逐步显现[22]。在城市层面上,不同学者以上海[23-24]、武汉[25]为例探讨了城市旅游核心区对郊区边缘区的影响;以成都为中心的四川省核心-边缘旅游结构发育典型,尽管集聚特征明显,但扩散作用正逐步加强[26];西安在陕西省的入境旅游发展中处于核心支配地位,且极化效应明显[27]。一般情况下,省会城市在省域旅游、乃至省域经济发展中扮演着核心角色,发挥着主导作用,省域内其他地区则形成依附于省会城市的边缘区,通常具有核心-边缘结构特征。学者们对成都和西安两个省会城市的旅游经济空间结构、相互作用关系和影响因素进行了探讨,提供了有益启示,但尚未有研究对其他省会城市进行分析,是否所有的省会城市均表现出集聚或扩散状态?抑或呈现不一致的变化特征?当前研究并不能回答这一系列问题。基于此,本文考察2000-2011年27个省会城市(包括石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川和乌鲁木齐,而北京、上海、天津、重庆4个直辖市不具有本文省会意义上的比较价值,未包括在研究范围内)旅游核心地位和其他地区边缘角色之间的相互作用关系,将省域层次与全国层次结合起来进行探讨和分析,有助于获取规律性的认识。同时,文献分析显示,在空间结构影响因素的研究中,更多地使用了定性探讨和相关分析法,无法定量估算不同因素发挥的作用,且哪些因素推动了旅游经济由省会城市向其他地区扩散,哪些因素促进了旅游经济的省会集聚,仍然不明确。因此,借用计量经济学方法定量评估不同要素对省会城市旅游经济空间集聚与扩散的影响,提出边缘地区旅游经济发展可供参考的方式和途径。

一、研究方法与数据来源

(一)研究方法

1. 首位度分析

首位分布是描述与测度空间极化过程与空间结构非均衡性的重要方法[26],通常认为首位城市规模是第二位城市规模的两倍以上,在政治、经济、科技、文化中具有核心地位。本文以旅游总收入为对象,对省会城市的首位度进行分析,测算公式如下:

PCjt=CRjt/SRjt

(1)

其中,PCjt为j省省会城市t年旅游首位度,CRjt为j省省会城市t年旅游总收入,SRjt为j省t年第二位城市旅游总收入。

2. 集聚与扩散考察

以往学者在度量地区工业集聚时,使用了地区工业产值占全国比重衡量[28-29],借鉴这一方法,以省会城市旅游收入占全省比重度量省会城市旅游业的空间集聚,测算公式如下:

POjt=CRjt/PRjt

(2)

其中,POjt为j省省会城市t年旅游收入占本省份额,PRjt为j省t年旅游总收入。如果POjt趋于扩大,则省会城市旅游经济集聚态势明显;如果POjt趋于缩小,则省会城市旅游经济扩散态势明显。

3. 影响因素分析

空间结构演进是其组成要素之间空间相互作用和组合关系发生变化的时空表现,是集聚和扩散两种力量不断对比、较量和抗衡的结果[30]。对于以省会城市为核心的旅游经济空间结构的变化,既有传统经济地理因素的影响,同时新经济地理因素也发挥着作用。

从传统的经济地理因素来看,资源和区位对旅游经济发展的空间结构具有重要影响。其中,旅游资源是发展旅游经济的物质性基础[31-32],越是丰富的地区,越容易吸引游客,容易产生空间上的集聚。采用省会城市4A和5A级旅游资源占全省比重衡量(TSjt),在此之前,依据公式(3)[33]对以4A和5A级旅游景区为代表的旅游资源水平进行了评估。区位条件是影响旅游业发展的重要因素,通常反映在交通可达性上,省会城市通常处于航空、铁路、高速公路等交通枢纽中心,容易汇聚客流,促进集聚发生,以省会城市游客接待数量占全省比重衡量(TOjt)。

TSjt=4×Q4A+5×Q5A

(3)

其中,TSjt为j省(区)t年旅游资源水平,4、5分别为4A、5A级旅游景区权重,Q4A、Q5A分别为4A、5A级旅游景区数量。

从新经济地理因素来看,经济发展水平和旅游服务能力对旅游经济的空间集聚与扩散发挥着重要作用。其中,经济发展水平是决定消费者旅游消费能力的最根本因素,对旅游业发展的作用主要体现在两个方面:作为目的地的供给能力和作为客源地的需求能力[26],以省会城市国内生产总值占全省比重衡量(ECjt);星级饭店是区域旅游业发展的重要组成部分,同时是旅游服务能力的重要体现,以省会城市星级饭店占全省比重衡量(SHjt),在此之前,依据公式(4)[34]对以星级饭店为代表的旅游服务能力进行了评估。

SHjt=1×Q1-star+2×Q2-star+…5×Q5-star

(4)

其中,SHjt为j省(区)t年星级饭店水平,1、2…5为权重,Q1-star、Q2-star…Q5-star为1~5星级饭店数量。

除了传统的经济地理因素和新经济地理因素外,对外开放水平对旅游经济(尤其是入境旅游经济)的空间集聚与扩散也产生了重要影响,以省会城市进出口总额占全省比重衡量(OPjt)。

最后,将上述影响因素纳入统一的计量模型(5),分析其对省会城市旅游经济发展集聚与扩散空间结构的影响,回归模型如下:

POjt=c(0)+c(1)TSjt+c(2)TOjt+

c(3)ECjt+c(4)SHjt+c(5)OPjt+εjt

εjt~N(0,σ2)

(5)

(二)数据来源与处理

2000-2011年27个省(区)及省会城市(第二位城市)的国内生产总值、旅游总收入(包括国内旅游收入和入境旅游收入)、游客接待数量(包括国内旅游人次数和入境旅游人次数)、进出口总额来自各省统计年鉴(2001-2012),2000-2010年星级饭店数量来自《中国旅游统计年鉴(副本)》(2001-2011),2011年数据来自《全国星级饭店统计公报》;各省(区)4A级景区数量来自全国旅游景区质量等级评定委员会发布的公告资料,5A级景区数量来自国家旅游局网站提供的统计资料,逐年逐省进行了分类、统计和整理。

二、分析与讨论

(一)省会城市旅游经济的空间结构特征及演变趋势

依据公式(1)对省会城市的首位度分析结果显示,2000-2011年,西宁、乌鲁木齐、银川、贵阳、兰州、西安、成都、昆明、哈尔滨、长沙、武汉、拉萨、太原、长春14个省会城市存在比较明显的首位分布特征,以省会城市为核心、其他区域为边缘的旅游核心-边缘结构发育典型,占考察对象数量27个省会城市的半数以上。从地理分布上看,首位分布典型的省会城市基本上位于中西部地区,而东部地区的省会城市基本上不具有首位分布特征,这与旅游业发展阶段密切相关,大部分中西部地区省会城市处于旅游业发展的初期阶段,集聚特征明显,而东部地区省会城市处于旅游业发展后期,空间均衡趋势加强,集聚特征不明显。

依据公式(2)对省会城市旅游经济集聚与扩散空间变化趋势的考察结果显示:(1)石家庄、太原、沈阳、长春、南京、杭州、福州、南昌、济南、郑州、长沙、广州、南宁、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、银川、乌鲁木齐21个省会城市的旅游收入占全省比重呈现下降趋势,占省会城市数量的78%,意味着这些省(区)省域内其他地区旅游收入占全省比重呈现上升趋势,扩散化发展趋势明显;而呼和浩特、哈尔滨、合肥、武汉、拉萨、西宁6个省会城市的旅游收入占全省比重呈现出上升趋势,占省会城市数量的22%,意味着这些省(区)省域内其他地区旅游收入占全省比重呈现下降趋势,集聚化发展趋势明显。(2)从整体层面看,27个省会城市旅游收入占27省(区)比重整体呈现出比较明显的下降趋势,从2000年的33.25%降低至2011年的26.89%,这表明省会城市以外的其他地区旅游收入所占比重出现上升趋势,省会城市旅游的集聚模式在逐渐弱化,正向省域内部的其他城市扩散。

以往的研究中,对成都市的分析结果显示,1998-2005年成都旅游经济首位度不断下降,扩散作用逐渐增强[26]。我们的分析表明,2005年之后,扩散作用仍然持续进行。考察期内,成都市旅游经济占全省比重由2000年的50.65%降至2011年的32.90%,与“2000-2008年西安在陕西省的入境旅游发展中处于核心支配地位、且极化效应明显”的研究结果[27]不同。2000-2011年西安旅游经济(包括入境旅游和国内旅游)占陕西省的比重由69.91%降至40.04%,扩散趋势明显。

综合上述分析,可以得到两点认识:就空间结构特征而言,超过半数以上的省会城市旅游经济具有核心-边缘性质;就发展趋势而言,省会城市旅游经济在总体趋于扩散的大背景下,同时存在着少数省会城市旅游经济的空间集聚。

(二)影响因素分析

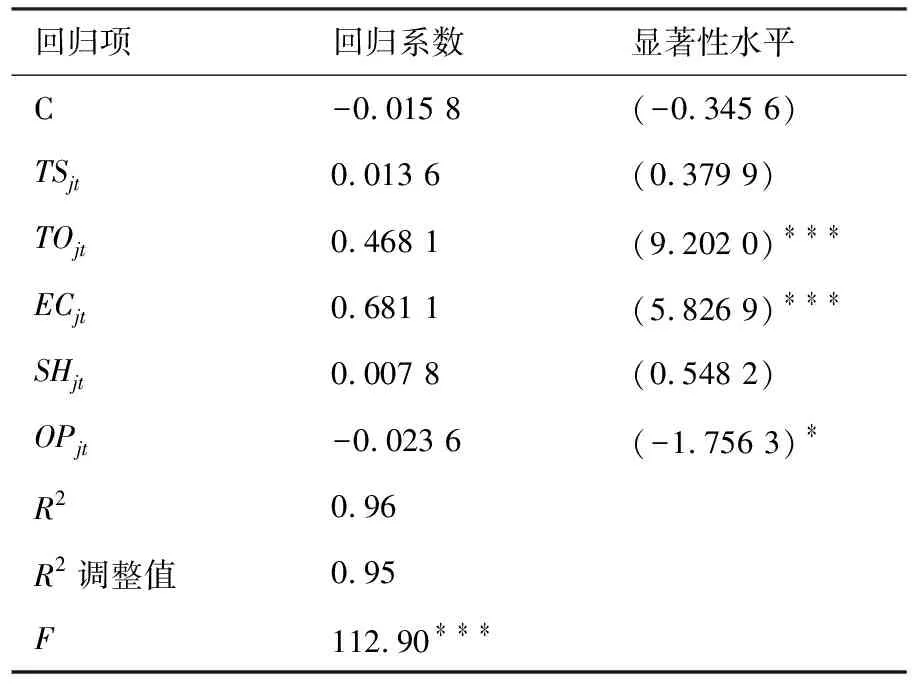

旅游经济空间结构的变化是表面现象,更为本质的是探究隐藏在其中的驱动因素[34]。以Eviews6.0软件为分析工具,基于面板方法、采用固定效应形式(事实上,固定效应反映了模型没有包括但长期稳定地影响入境旅游的一些变量,如地理位置、文化差异等[35],能够弥补模型的不足)对计量模型(5)进行估计,探究不同要素对省会城市旅游发展空间结构的影响,结果显示在表1中。从模型整体回归效果看,其拟合度R2值为0.96(调整的R2值为0.95),模型的解释能力达到了预期要求;F检验值为112.90,且在1%水平下显著,表明模型整体上显著。从各影响因素看,区位条件、经济发展水平、开放水平的回归系数均通过了显著性检验,对省会城市旅游经济空间结构变化的影响得到确认;但旅游资源和服务能力的回归系数未通过显著性检验,对省会城市旅游经济空间结构变化的影响不明确,有待进一步验证。

表1 影响因素回归结果

注:﹡,﹡﹡,﹡﹡﹡分别表示统计量在10%、5%、1%水平下显著,括号内数字为t统计值。

1. 传统经济地理因素的作用

在传统的经济地理因素中,旅游区位条件(TOjt)回归系数为0.468 1,且通过了1%的显著性水平检验,这意味着省域范围内省会城市以外其他地区区位条件的改善有效推动了旅游经济由省会城市向边缘地区扩散,而区位条件的改善与交通发展密切相关。省会城市以外的其他地区交通条件不断改善,交通路网逐渐由单一走向多样化,由低级走向高级,通达性不断增强,网络结构处于合理状态,使得旅游发展过程中各要素的流动方便通畅[30],推动了省会城市旅游经济辐射功能的发挥。相关研究结果显示,交通系统的效率会影响旅游者对旅游目的地的选择[36],从这一意义上讲,省会城市以外的其他地区交通可达性的提高减弱了客源地和目的地之间的距离阻力,拉近了心理上的距离感,增加了旅游者的选择,推动了旅游目的地的发展,缩小了与省会城市旅游经济的差距。事实上,旅游区位条件是一个动态、系统、辩证、相对的概念,是可以增强、提升甚至重构的,存在广阔的创新空间[37],航空、铁路、公路网络的建设显著改善了边缘地区的区位条件。相关实证研究指出,长三角地区和上海旅游经济均衡化发展,交通可达性的提高推动区位条件的改善发挥了重要作用[21,38]。

旅游资源(TSjt)回归系数为0.013 6,未通过显著性检验,对省会旅游扩散发展的影响不明确。我们估计原因可能在于:尽管考察期内边缘地区的旅游资源得以快速开发,旅游吸引能力不断增强,但省会城市通常是省域内商业、文化、购物、节事活动和娱乐的最重要场所,能够提供更多样化的娱乐、文化设施,更高质量的服务,仍然保持着较高的旅游吸引能力。因此,旅游资源开发和建设对省会旅游扩散发展的影响并没有得到一致性和规律性的认识。在以往的相关研究中,绝大多数理论分析认同旅游资源是旅游业发展的基础和必要条件,旅游资源丰富的地区这一基础和条件越优越,越有利于推动旅游经济发展[31-32]。但在实证分析中,旅游资源禀赋与旅游经济发展之间的关系并未得到清晰的认识,且因研究阶段和研究区域的不同表现出差异性,较多的文献分析结果显示旅游资源对旅游收入的影响不明显或不显著[39]。

2. 新经济地理因素的作用

新经济地理因素经济发展水平(ECjt)回归系数为0.681 1,且通过了1%的显著性水平检验,这意味着省域范围内省会城市以外其他地区的经济增长显著推动了旅游业的发展,促进了其与较发达地区差距的缩小,发挥作用的途径包括两个方面:第一,经济发展提高了人们的收入水平,收入水平的提高增强了人们的旅游消费能力,旅游消费能力的增强促进了旅游经济发展,这符合以往经济发展推动旅游发展的研究结论[40];第二,经济发展带来的财政收入增加推动了与旅游相关的基础设施和服务设施建设,提高了旅游目的地的供给水平和服务能力,从而吸引更多旅游者,游客数量的增加确保了大型旅游基础设施能够获得规模经济,促进了省会城市以外其他地区旅游经济更快速的发展,从而与省会城市的旅游发展差距逐渐缩小。这在以往的研究中也得到了印证,内地收入水平的提高能够有效改变沿海-内地区域旅游空间结构[41]。

以星级酒店为代表的旅游服务能力水平(SHjt)回归系数为0.007 8,但未通过显著性水平检验,对省会城市旅游经济扩散发展的影响不明确。考察期内,尽管边缘地区星级饭店数量实现了快速增长,但同时,省会城市以四星级、五星级为主的高档酒店发展速度迅猛,两者均推动了各自区域旅游经济的发展,但对旅游经济空间结构变化的影响不确定。

3. 对外开放的作用

对外开放水平(OPjt)回归系数为-0.023 6,且通过了10%的显著性水平检验,这意味着省会城市的对外开放水平不断提高有效推动了旅游经济发展,促进了旅游经济的空间集聚,其他地区则受限于这一因素,不利于旅游经济发展,无法推动旅游经济差距的缩小,这与当前阶段省域开放体系以省会城市为主导的格局密不可分。这一结论与以往的研究结果“对外开放水平的提高支持产业的空间集聚”[29]具有统一性。

综上,不同要素在旅游经济集聚与扩散过程中发挥了两方面作用:第一,随着时间的演化,中国越来越多的主要城市(省会城市占据大部分)开始进入规模收益递减阶段[42],旅游要素逐渐向省会城市以外的其他地区转移,在这一过程中,旅游区位条件改善、经济发展水平提高有效推动了旅游经济的扩散,弱化了省会城市旅游的集聚状态,缩小了不同区域发展水平的差距;第二,省会城市对外开放水平的不断增强仍然支持旅游业发展的空间集聚。此外,值得注意的是,尽管我们的研究框架借鉴了传统的经济地理因素、新经济地理因素和对外开放因素分析不同要素对省会旅游经济空间结构变化的影响,但事实上,传统的经济地理因素、新经济地理因素和对外开放因素对省会旅游经济的集聚与扩散发挥作用的途径相互交织在一起,尽管在不同阶段、不同背景下有差别。

三、结论与政策建议

(一)结论

基于27个省(区)2000-2011年的面板数据,对以省会城市为核心的旅游空间状态、演变趋势和影响因素进行了探究,得到的基本结论如下:第一,首位度分析结果显示,半数以上的省会城市(27个中的14个)存在比较明显的首位分布特征,以省会城市为核心、其他区域为边缘的旅游核心-边缘结构发育典型,从地理分布上看,首位分布典型的省会城市基本上位于中西部地区,与其处于旅游业发展初期阶段密切相关,集聚特征明显。第二,集聚与扩散空间演变状态显示,省会城市旅游经济在总体上趋于扩散的大趋势下,同时存在着少数省会城市旅游经济的空间集聚,27个省会城市旅游收入占省(区)比重从2000年的33.25%降至2011年的26.89%,且绝大部分省会城市(27个中的21个)旅游收入占全省比重呈现下降趋势,省域内部旅游经济扩散化发展趋势明显;但与此同时,少数省会城市(27个中的6个)旅游收入占全省比重呈现出上升趋势,省域内部旅游经济具有集聚化发展特征。第三,省会城市旅游经济空间变化状态影响因素的计量回归结果显示,区位条件(回归系数为0.468 1,且通过了1%的显著性水平检验)、经济发展水平(回归系数为0.681 1,且通过了1%的显著性水平检验)和对外开放水平(回归系数为-0.023 6,且通过了10%的显著性水平检验)对旅游经济空间状态变化的影响显著。进一步地,这些要素在旅游经济集聚与扩散过程中发挥的作用存在差异,区位条件、经济发展水平的回归系数为正值,表明边缘地区区位条件改善、经济发展水平提高有效促进了旅游业由省会城市向其他地区的扩散发展,弱化了省会城市旅游经济的集聚状态;而对外开放水平的回归系数为负值,表明省会城市较高的对外开放水平仍然支持旅游业发展的空间集聚。

(二)政策建议

第一,区位条件是影响区域旅游经济发展的重要指标,分析结果显示,边缘地区区位条件的改善促进了省会城市旅游经济的扩散发展。因此,应进一步优化路网结构,为游客提供更方便快捷的交通网络体系,进一步提升、改善省会城市以外的边缘地区旅游区位条件,推动旅游经济发展。第二,旅游业作为社会经济的重要组成部分,其快速增长能够促进地区经济发展,正因为此,诸多地方政府,尤其是不发达地区将旅游业视为促进经济增长、缩小发展差距的重要手段,同时,区域经济发展能够改善旅游基础设施和服务设施,为旅游业创造良好的外部环境,推动旅游经济发展。因此,省会城市以外的其他边缘地区应借助省会城市旅游业扩散的良好契机,发展区域旅游经济,拉动地区经济发展,同时以不断增强的区域经济实力提高旅游供给能力,改善旅游基础设施和服务设施,形成旅游业与社会经济发展的良性循环。第三,省会城市因其对外开放水平不断增强,推动了旅游经济的空间集聚,而省会城市以外的其他地区因对外开放水平的限制,影响了旅游经济的发展。因此,省会城市以外的其他地区应充分重视对外联系和交往,提高对外开放水平,以此推动旅游经济增长,扭转局面,实现边缘地区旅游经济的快速发展。

参考文献:

[1] Edwards D, Griffin T, Hayllar B. Urban tourism research: Developing an agenda[J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(4): 1032-1052.

[2] Pearce D G. An inegrative framework for urban tourism research[J]. Annals of Tourism Research, 2001, 28(4): 926-946.

[3] 保继刚,梁增贤. 基于层次与等级的城市旅游供给分析框架[J]. 人文地理,2011,26(6):1-9.

[4] 金世胜,汪宇明. 大都市旅游功能及其规模影响的测度[J]. 旅游学刊,2008,23(4):72-76.

[5] Friedman J R. Regional Development Policy: A Case of Venzuela[M]. Cambridge: MIT Press, 1966:17-36.

[6] Hills T L, Lundgren J. The impacts of tourism in the Caribean: A methodological study[J]. Annals of Tourism Research, 1977, 4(5): 248-267.

[7] Britton S G. The spatial organization of tourism in a neo-colonial economy: A Fiji case study[J]. Pacific Viewpoint, 1980, 21(2): 144-165.

[8] Murphy P E, Andressen B. Tourism development on Vancouver Island: An assessment of the core-periphery model[J]. The Professional Geographer, 1988, 40(1): 32-42.

[9] Papatheodorou A. Exploring the evolution of tourism resorts[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(1): 219-237.

[10] Weaver D. Peripheries of the periphery: Tourism in Tobago and Barbuda[J]. Annals of Tourism Research, 1998, 25(2): 292-313.

[11] Müller D T, Jansson B.Tourism in Periphery: Perspective from the Far North and South[M]. Gateshead: Athenaeum Press, 2007: 4-6.

[12] Fennell D A. Ecotourism[M]. London: Routledge, 2003: 49-50.

[13] Krakover S. Tourism development-centres virus peripheries: The Israeli experience during the 1990s[J]. International Journal of Tourism Research, 2004, 6(2): 97-111.

[14] Chaperon S, Bramwell B. Dependency and agency in peripheral tourism development [J]. Annals of Tourism Research, 2013, 40(1): 132-154.

[15] Mykletun R J, Crotts J C, Mykletun R. Positioning an island destination in the peripheral area of the Baltics: A flexible approach to market segmentation[J]. Tourism Management, 2001, 22(5): 493-500.

[16] Jackson R. Beyond the tourist bubble?Cruiseship passengers in Port[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(1): 44-60.

[17] Liargovas P, Giannias D, Kostandopoulos C. An assessment of the community support framework funding towards the tourist sector: The case of Greece[J]. Regional and Sectoral Economic Studies, 2007, 7(1): 47-66.

[18] 钟士恩,张捷,张宏磊,等. 国外边缘旅游研究进展及其对中国的启示[J]. 旅游学刊,2010,25(8):81-88.

[19] 王淑新,何元庆,王学定. 中国旅游经济的区域发展特征及影响因素实证研究[J]. 商业经济与管理,2011(4):89-96.

[20] 梁美玉,史春云. 长三角旅游城市核心-边缘空间结构的演变[J]. 旅游论坛,2009,2(2):229-233.

[21] 卞显红. 长江三角洲城市旅游核心-边缘空间结构及其形成机制分析[J]. 商业研究,2010 (3):62-66.

[22] 庞闻,马耀峰. 关中天水经济区核心-边缘旅游空间结构解析[J]. 人文地理,2012,27(1):152-155,160.

[23] 卞显红. 城市旅游核心边缘空间结构形成机制—基于协同发展视角[J]. 地域研究与开发,2009,28(4):67-71.

[24] 卞显红. 城市旅游核心-边缘空间结构协同发展形成机制研究[J]. 商业经济与管理,2012(10):88-96.

[25] 吴信值,黄翔,胡召芹. 基于核心-边缘理论的武汉城市旅游圈构建研究[J]. 北京第二外国语学院学报,2008(1):55-58.

[26] 史春云,张捷,尤海梅. 四川省旅游区域核心-边缘空间格局演变[J]. 地理学报,2007,62(6):631-639.

[27] 唐仲霞,马耀峰,马占杰. 基于核心-边缘理论的入境旅游区域空间结构研究[J]. 旅游论坛,2011,4(4):73-77.

[28] Wen W. Relocation and agglomeration of Chinese industry[J]. Journal of Development Economics, 2004, 73(1): 329-347.

[29] 金煜,陈钊,陆铭. 中国的地区工业集聚:经济地理、新经济地理与经济政策[J]. 经济研究,2006(4):79-89.

[30] 吴国清. 试析都市旅游圈空间结构网络化发展[J]. 商业经济与管理,2009(2):86-91.

[31] Melián-González A, Arcía -Falcón J M. Competitive Potential of Tourism in Destination[J]. Annals of Tourism Research, 2003, 30(3): 720-740.

[32] Papageorgiou G C. The human dimension of tourism:Supply-side perspectives[J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(1): 211-232.

[33] Wang S, He Y, Wang X, et al. Regional disparity and convergence of China’s inbound tourism economy[J]. Chinese Geographical Science, 2011, 21(6): 715-722.

[34] 王淑新,王学定,徐建卫. 西部地区旅游经济空间变化趋势及影响因素研究[J]. 旅游科学,2012(6):35-47.

[35] 郭为,何媛媛. 旅游产业的区域集聚、收敛与就业差异:基于分省面板的说明[J]. 旅游学刊,2008,23(3):29-36.

[36] Prideaux B. The role of the transport system in destination development[J]. Tourism Management, 2000, 21(1): 53-63.

[37] 李庆雷,唐跃军,杨春和. 旅游区位创新论[J]. 西华大学学报(哲学社会科学版),2011,30(4):110-114.

[38] 朱付彪,陆林,於冉,等. 都市圈旅游空间结构演变研究[J]. 地理科学,2012,32(5): 570-576.

[39] 向艺,郑林,王成璋. 旅游经济增长因素的空间计量研究[J]. 经济地理,2012,32(6): 162-166.

[40] Nadal J R, Font A R, Rosselló A S. The economic determinants of seasonal patterns[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(3): 697-711.

[41] 薛领,翁瑾. 我国区域旅游空间结构演化的微观机理与动态模拟研究[J]. 旅游学刊,2010,25(8):26-33.

[42] 马晓龙. 基于绩效差异的中国主要城市旅游发展阶段演化[J]. 旅游学刊,2009,24(6):25-30.