一种应急环境下无线传感网节点接入与定向扩散方法

2014-08-15钱焕延李千目詹国胜

王 群 钱焕延 戚 湧 李千目 詹国胜

(1南京理工大学计算机科学与技术学院,南京 210094)

(2江苏警官学院计算机信息与网络安全系,南京 210031)

以数据为中心的无线传感网把自然界中客观存在的非信息技术元素通过各类接入方式主动融入信息网络,引发了信息感知领域的一场新变革[1].通过加强对无线传感网在各类突发和应急事件中的应用研究和实战创新,可充分发挥科技优势,有效降低事件造成的危害和影响.在应急环境中,灾难的发生通常具有不可预见性和不可抗拒性,且灾难发生区域通常具有环境复杂恶劣、人员不方便或无法到达等特点,致使传统的无线传感网在节点部署、通信延时、信号区域覆盖、节点能量损耗等方面受到制约[2-3].在应急救援过程中,移动节点由救援人员和移动机器人携带的个体传感器组成.如果能够提供一种将移动节点加入无线传感网的机制,不仅可以灵活高效地获取指定区域的现场信息,而且可以填补网络中的监测盲点,扩大对应急环境的感知范围,进一步发挥无线传感网在应急救援中的应用优势.

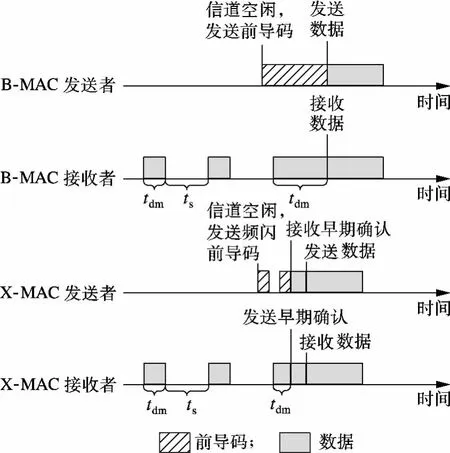

在应急环境中,无线传感网监测系统应具备的条件包括能对突发事件做出快速反应、可实时查询某一区域或某个监测点的情况、可快速查询某一监测内容出现异常的具体位置等.本文综合分析了无线传感网中基于分配、竞争和混合型这3种MAC协议类型[4-6]的特点,同时对 S-MAC 协议[7]、TMAC 协议[8]、B-MAC 协议[9]和 X-MAC 协议[10]等典型的竞争型MAC协议进行讨论,在此基础上设计出一种基于X-MAC协议的移动节点接入机制.为了解决传统定向扩散(directed diffusion,DD)路由算法中由于兴趣扩散阶段向全网广播兴趣报文而导致的流量和能耗过大问题,提出了一种兴趣有效传播路径判定规则.该规则通过探测兴趣有效传播路径,利用节点的位置信息使兴趣的扩散具有明确的方向性.仿真实验中,对传统路由算法和改进后的路由算法分别进行了测试,并对结果进行了对比分析.

1 系统结构与节点接入设计

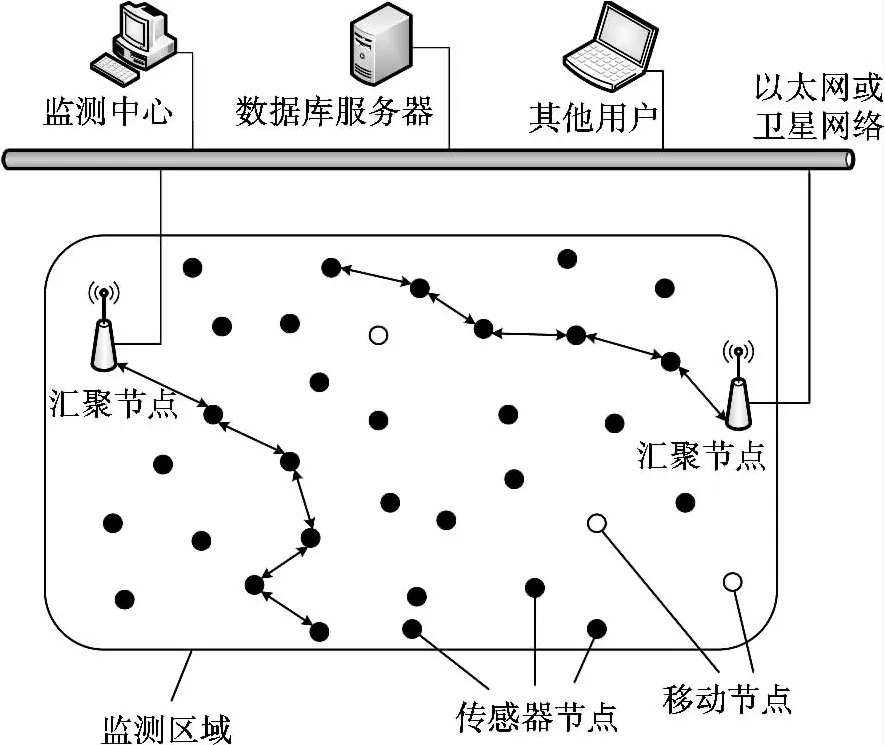

图1 系统总体结构

应急环境下的无线传感网系统结构如图1所示.现假设灾难发生区域为一个二维平面结构,大量位置固定的传感器节点随机部署在监测区域内,个体传感器作为移动节点在监测区域内根据工作要求自由移动,并与其他节点建立通信连接.整个监测系统由监测中心(又称上位机)及配套服务器和无线传感网2个部分组成.其中,可同时配备多种传感器的无线传感器节点负责采集并上传其感知半径范围内的环境信息;汇聚节点(Sink节点)作为无线传感网与监测中心的协调者,实现信息的上传下达功能[11].

移动节点接入网络主要有被动接入和主动接入2种方式.在主动接入方式中,移动节点主动向周围的静止节点持续广播请求接入消息,静止节点收到请求接入消息后向移动节点发送响应消息,从而建立连接.这种方式的接入延迟较小,而且静止节点无需定期广播邀请报文,减少了能量消耗;然而,移动节点广播接入请求报文之前必须确认无线信道空闲,避免干扰其他节点的正常通信.在应急监测系统中,个体传感器节点能快速地在网络内穿梭,并对接入的响应时间有较高的要求.因此,本文采用主动接入方式,实现对移动节点接入与动态链路的维护.具体过程可分为以下2个阶段(见图2):

图2 B-MAC协议和X-MAC协议收发示意图

①移动节点的接入过程.如图3所示,移动节点在发起接入请求之前,首先侦听信道是否空闲(侦听时间设为tdm).若确认信道空闲,则广播接入请求消息,接入请求消息以频闪前导码的方式发送,频闪间隔为tf,一次接入请求的最长持续时间为treq.若在时间treq内移动节点未收到接入应答信息,则重新侦听信道是否空闲,进入下一个侦听-广播接入请求阶段,从而避免移动节点因长期占用信道资源而影响其他节点的正常通信.若在时间treq内移动节点收到其他节点的接入应答信息,则向源节点发送接入应答确认消息,从而建立通信连接.静止节点收到移动节点的接入请求消息后,利用移动节点频闪前导之间的间隔向移动节点发送移动接入应答消息,并等待接收移动节点发送的接入应答确认消息.为了防止多个静止节点收到接入请求消息后同时发送接入应答消息而发生碰撞,需要采用一种避免冲突的机制.简单起见,本文选择每个静止节点随机产生一个数R(R∈[0,1]),并与一个预先设定的固定值Rm比较.如果R≤Rm,则节点在当前的间隙发送接入应答消息;否则,等待下一个间隙重新进行判断.静止节点在等待下一个间隙到来的过程中,如果在超时时间t0内没有再次收到移动节点的接入请求消息,则转入睡眠状态以防止过度侦听而消耗能量.若静止节点收到其他节点的接入应答消息,则立刻退出竞争并转入睡眠状态.如果在一个间隙内移动节点收到多个静止节点的接入应答消息,则丢弃这些消息,继续发送请求接入消息,任意接入应答之间的竞争时间为tcom.在时间tdm,t0,tf中,一次接入请求的最长持续时间treq必须大于静止节点的侦听-睡眠周期td+ts,而且频闪间隔tf必须小于静止节点的侦听时间td,以保证能够唤醒静止节点.移动节点的侦听持续时间tdm同样必须大于td+ts,以确保信道是空闲的.静止节点侦听的超时时间t0必须大于移动节点发送前导码的频闪间隔tf,以确保静止节点不会过早转入睡眠.

②移动链路维护.移动节点通过移动接入过程与静止节点建立连接后,便可以进行互相通信.移动节点在移动过程中不断监测与已连接的静止节点之间的信号接收强度(RSSI)值,当RSSI值下降到已设阀值时,移动节点向静止节点发出连接断开消息,断开与静止节点的连接.然后,移动节点再次发起移动接入过程,与其他静止节点建立连接.

2 定向扩散路由设计

2.1 兴趣扩散设计

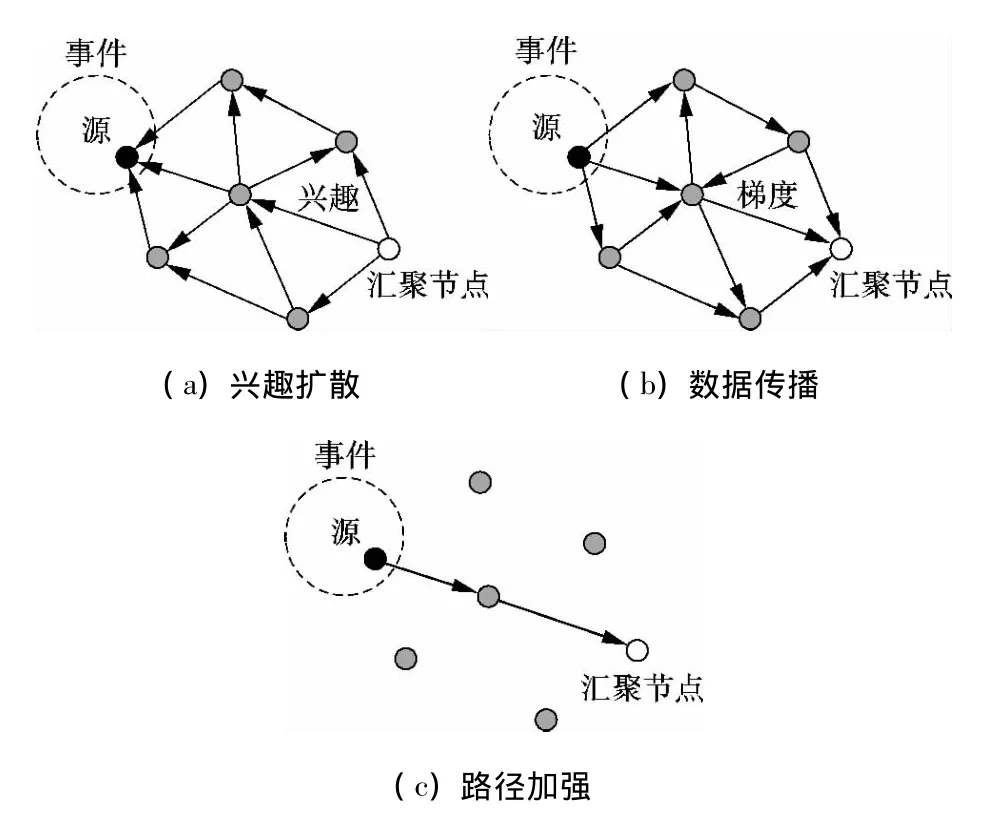

改进后的基于兴趣有效传播路径判定规则的路由算法依旧分为兴趣扩散、数据传播和路径加强3个阶段(见图4).本文主要针对应急环境下的应用要求,对DD协议中的兴趣扩散阶段和兴趣分组的封装方式进行了改进.数据传播和路径加强阶段仍使用传统DD协议的路由规则.

图4 DD协议原理示意图

兴趣(Interest)通过Sink节点注入网络,通过一组键-值对来表示,包含了任务类型(type)、数据上传时间间隔(interval)、目标区域(rect)、Sink节点标识(sinkID)、Sink节点坐标(sinkLocation)、兴趣产生的时间戳(timestamp)、兴趣的有效期(expiresAt)、数据匹配条件(matchCond)等字段内容.其中,任务类型是传感器节点监测的类型,如温度、湿度、某类化学品的浓度、运动物体的速度等;数据匹配条件用于描述某种突发事件,如温度高于100℃、速度大于20 m/s、空气中二氧化硫的浓度大于0.56 mg/m3等.本文采用[type,rect,sinkID]3 个字段组合标识一个唯一的兴趣.如果2个兴趣的这3个字段值都相同,则认为这2个兴趣是相同的.

兴趣首先封装在兴趣分组(报文)中,兴趣分组可在网络节点间传递.兴趣分组中除了包含兴趣的上述字段外,还包括上一跳节点的标识(preNodeID)和上一跳节点的位置(preNodeLocation)信息.兴趣由Sink节点周期性地广播到网络中,初始的兴趣分组中interval值较大(即数据上传的频率较小),以便于嗅探网络中是否有匹配该兴趣的事件存在.周期性广播用于维护在网络拓扑动态变化的无线传感网中Sink节点到源节点之间的路由.传感网中,在每一个节点的内部都存在一个兴趣缓存表(interest cache),该表的每个条目关联到一个不同的兴趣,其字段内容除了包含兴趣的字段外,还包括最后收到匹配该兴趣的消息时间戳(lastRecvTimestamp)和与该兴趣对应的梯度(gradients)列表.梯度列表中包含多个梯度,每个梯度对应一个给本节点发送该兴趣分组的邻居节点.梯度字段包含邻居节点的标识(neighborID)、邻居节点要求的数据上报速率(dataRate,即时间间隔,对应于兴趣中的interval字段)、该梯度有效期的起始时间(timestamp,对应于兴趣中的timestamp字段)和终止时间(expiresAt,对应于兴趣中的expiresAt字段)等.当某个梯度的有效期终止时,从对应梯度列表中移除,若某个兴趣的梯度列表中的所有梯度均过期,则将该兴趣条目从兴趣缓存表中移除.

当节点A收到其邻居节点B广播的一个兴趣分组P时,可分以下几种情形进行处理:①若兴趣缓存表TB不存在匹配的兴趣,则根据兴趣有效传播路径判定规则,判断节点A是否在有效路径上.若确认其在有效路径上,则在TB中新增一个兴趣条目和对应的梯度列表(此时仅包含一个梯度),该兴趣条目和梯度中各字段的值均取自兴趣分组P,然后将兴趣分组P中preNodeID和preNodeLocation字段的值更新为节点A的信息,并广播更新后的兴趣分组P;否则,丢弃兴趣分组P.②若兴趣缓存表TB中存在匹配的兴趣,但对应的梯度列表中不存在节点B对应的梯度,则根据兴趣有效传播路径判定规则,判断节点A是否在有效路径上.若确认其在有效路径上,则按需更新兴趣缓存表TB中该兴趣条目的lastRecvTimestamp,timestamp,expiresAt等字段,并在相应梯度列表中新增一个梯度与节点B对应,梯度各字段的值均取自兴趣分组P,然后将兴趣分组P中preNodeID和preNode-Location字段的值更新为节点A的信息,并广播更新后的兴趣分组P;否则,丢弃兴趣分组P.③若兴趣缓存表TB中存在匹配的兴趣,且对应的梯度列表存在节点B对应的梯度,则判断兴趣分组P中的timestamp字段是否晚于该梯度中的timestamp字段.如果是,则认为兴趣分组P是一个更新的兴趣分组,按需更新兴趣条目的lastRecvTimestamp,timestamp,expiresAt等字段以及对应梯度的dataR-ate,timestamp,expiresAt等字段,然后将兴趣分组 P中preNodeID和preNodeLocation字段的值更新为节点A的信息,并广播更新后的兴趣分组P;否则,丢弃兴趣分组P,以避免同一个消息在网络中形成消息循环.

2.2 兴趣有效传播路径判定规则

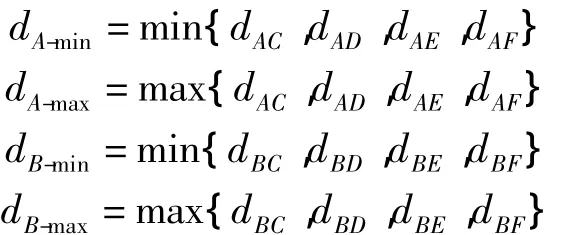

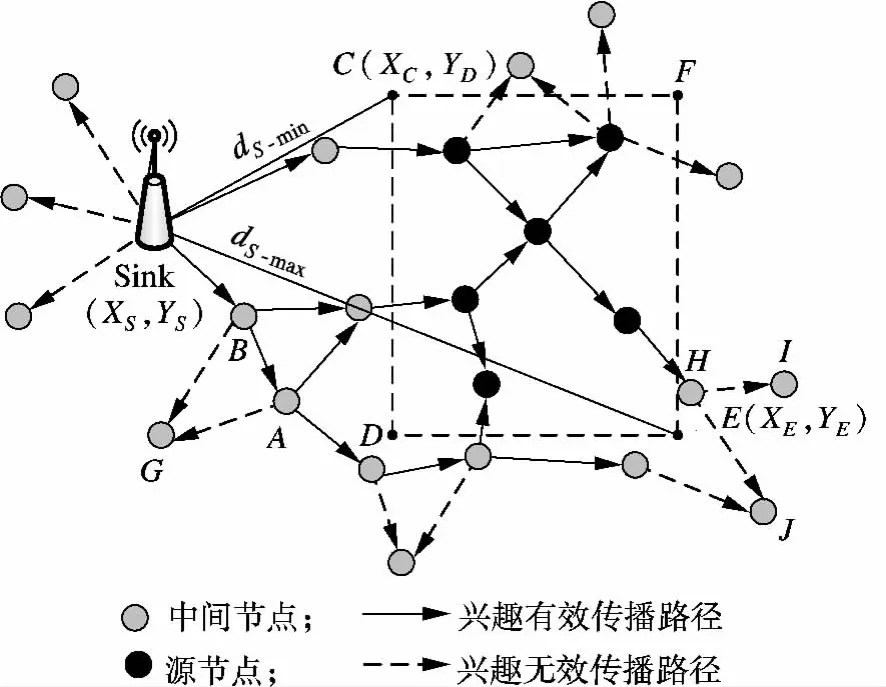

节点A第1次收到其邻居节点B广播的一个兴趣分组P时,根据兴趣有效传播路径判定规则来判断原来的兴趣有效传播路径S→…→B(其中S表示Sink节点)添加了节点A后(即S→…→B→A)是否仍然为有效传播路径.节点A首先获取兴趣分组P中Sink节点的位置信息(sinkLocation字段)、目标矩形区域(rect字段,如图5中的矩形CDEF)以及节点B的位置信息(preNodeLocation字段),然后依据如下步骤进行判断:

①如果节点A位于rect字段内(可通过节点A的坐标和rect字段中对角顶点的坐标来判断),则认为节点A位于兴趣有效传播路径上,本次判定结束;否则,转入步骤②.

②利用节点A,B的位置信息以及rect字段中对角顶点的坐标,分别计算节点A,B与矩形4个角(以图5中的矩形CDEF为例)的最近距离和最远距离,即

分别比较dA-min与 dB-min,dA-max与 dB-max的大小关系.如果(dA-min<dB-min)‖(dA-max<dB-max),则转入步骤③;否则,认为节点A不在兴趣有效传播路径上,本次判定结束.

③计算Sink节点到rect字段所在矩形4个角的最大值dS-max以及Sink节点与节点A之间的距离dSA.如果dSA≤dS-max,则认为节点A在兴趣有效传播路径上;否则,本次判定结束.

基于兴趣有效传播路径判定规则的兴趣扩散示意图见图5.

图5 基于兴趣有效传播路径判定规则的兴趣扩散示意图

3 实验验证及分析

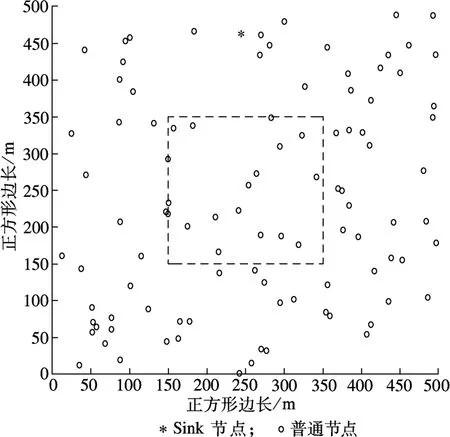

仿真实验场景为一块大小为500 m×500 m的正方形区域,节点随机地部署在正方形区域内.随机选择一个节点作为Sink节点,负责封装兴趣报文并将兴趣报文广播到网络中.所有节点的通信半径均设为90 m.无线电传播模型为规则的球形.图6为实验中某次节点分布情况示意图.图中,虚线框内区域表示兴趣扩散的目标区域(源节点).

图6 节点部署示意图

首先,选取20个节点进行应急环境下的接入有效性仿真,每一组实验5次,统计其平均值.移动节点接入邻近静态节点组成的簇.图7(a)显示了6组实验的结果.由图可知,簇首数目没有改变,证明了节点接入策略的有效性.在接入移动节点后,移动节点开始移动,直至退出所在簇,实验结果见图7(b).由图可知,实验中移动节点的离开并不影响簇数,由此证明了接入策略的有效性.簇首数目的减小是由于该组中移动节点和一个静态节点成簇;随着移动节点的退出,簇逐渐解散,静态节点并入其他簇.由此可知,软件仿真验证了移动节点接入方法的有效性.

图7 移动节点接入和退出的有效性验证

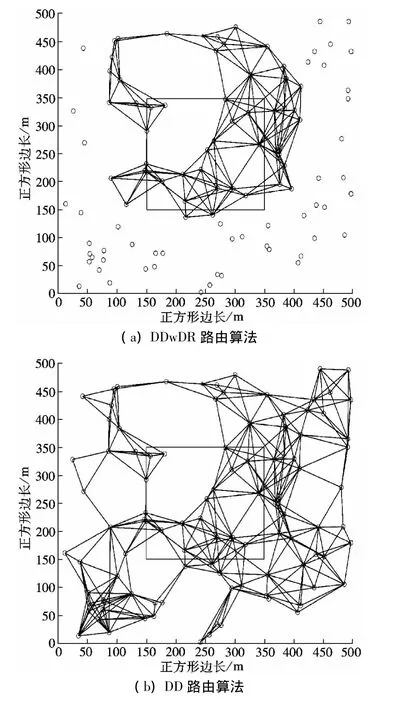

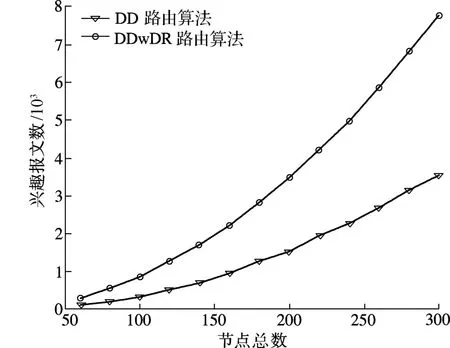

其次,模拟实现了定向扩散路由算法中的兴趣扩散阶段.本实验在相同的仿真环境下,分别对传统DD路由算法和基于兴趣有效传播路径判定规则的定向扩散(directed diffusion with decision rules,DDwDR)路由算法转发的兴趣报文数目进行了统计.为了验证网络规模(节点数目)对这2种算法的影响,依次增加部署的节点总数并统计2种算法转发的兴趣报文数目.将统计结果以图形方式展示并进行对比.为了使数据更具说服力,所有统计结果均为相同条件下循环运行100次算法(每一次循环节点进行重新部署)所得结果的平均值.

图8 兴趣扩散直观图

在图6所示的节点分布下,基于2种路由算法得到的兴趣扩散直观图见图8.由图可知,传统的DD路由算法在全网范围内进行兴趣扩散,转发的兴趣报文数量较多;而DDwDR路由算法只在局部范围内进行兴趣扩散,转发的兴趣报文数量较少,且兴趣能够准确地扩散至目标区域中的所有节点.

当节点总数在[60,300]内以20为递增值逐渐增加时,2种算法转发的兴趣报文数目统计结果见图9.由图可知,在相同条件下,与传统的DD路由算法相比,采用DDwDR路由算法可大幅减少网络中转发的兴趣报文数目.随着节点总数的增多,基于前者转发的兴趣报文数目急剧增加,而后者转发的兴趣报文数目的涨幅相对较小且较为平稳.

图9 转发的兴趣报文数与节点总数的关系

4 结语

在应急环境下,系统内的感知节点并非周期性地将采集到的所有数据进行上传,而是在发生突发事件(如监测值超出已设阈值)或收到查询命令时才上传数据.本文研究了应急环境下无线传感网移动节点的接入机制和基于查询驱动的定向扩散路由算法,基于X-MAC协议设计了一种移动节点的接入机制,提出了一种改进的DDwDR路由算法,利用节点的位置信息使兴趣扩散具有明确的方向性,从而解决了传统DD算法中数据传递和能量消耗等问题.设计实现了相应的仿真实验,以验证分析使用兴趣有效传播路径判定规则对DD路由性能的影响.结果表明,使用该判定规则的改进路由算法可大幅减少网络中转发的兴趣报文数和消息回路,节约网络能量;相比传统的定向扩散路由,其性能有较大程度提升,更适于应急环境中使用.

References)

[1]Bertand A,Szurley J,Ruckebusch P,et al.Efficientcalculation of sensor utility and sensor removal in wireless sensor networks for adaptive signal estimation and beamforming[J].IEEE Transactions on Signal Processing Journal,2012,60(11):5857-5869.

[2]Li Qianmu,Hou Jun,Qi Yong,et al.The rule engineer model on the high-speed processing of disaster warning information[J].Disaster Advances,2012,5(4):432-437.

[3]He Shibo,Chen Jiming,Peng Cheng,et al.Maintaining quality of sensing with actors in wireless sensor networks[J].IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems Journal,2012,23(9):1657-1667.

[4]Li Qianmu,Jia Li.Rough outlier detection based security risk analysis methodology[J].China Communications,2012,5(7):14-21.

[5]Li Qianmu,Mao Haiyan,Zhang Hong.The design and cost analysis of DCP algorithm based on directional circle[J].International Journal of Radio Frequency Identification and Wireless Sensor Networks,2012,2(2):1-7.

[6]Chen Siyuan,Huang Minsu,Tang Shaojie,et al.Capacity of data collection in arbitrary wireless sensor networks[J].IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems Journal,2012,23(1):52-60.

[7]Ye W,Heidemann J,Estrin D.An energy-efficient MAC protocol for wireless sensor networks[C]//Proceedings of the 21st International Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies. New York,USA,2002:1567-1576.

[8]van Dam T,Langendoen K.An adaptive energy-efficient MAC protocol for wireless sensor networks[C]//Proceedings of the 1st International Conference on Embedded Networked Sensor Systems.Los Angeles,CA,USA,2003:171-180.

[9]Polastre J,Hill J,Culler D.Versatile low power media access for wireless sensor networks[C]//Proceedings of the 2nd International Conference on Embedded Networked Sensor System.Baltimore,MD,USA,2004:95-107.

[10]Buettner M,Yee G V,Anderson E,et al.X-MAC:a short preamble MAC protocol for duty-cycled wireless sensor networks[C]//Proceedings of the 4th International Conference on Embedded Networked Sensor System.Boulder,CO,USA,2006:307-320.

[11]Yang Xiao,Miao Peng.Tight performance bounds of multihop fair access for MAC protocols in wireless sensor networks and underwater sensor networks[J].IEEE Transactions on Mobile Computing Journal,2012,11(10):1538-1554.