人文地理与城乡规划专业建设思考

2014-08-10刘富刚

刘富刚

(德州学院 资源环境与规划学院,山东 德州 253023)

·课程教学改革·

人文地理与城乡规划专业建设思考

刘富刚

(德州学院 资源环境与规划学院,山东 德州 253023)

人文地理与城乡规划专业是教育部2012年新专业目录中设置的新专业。其中,结合普通本科院校专业建设的基础,从地理科学类专业建设实践的视角,对人文地理与城乡规划专业学科性质、人才培养目标定位、课程体系与实践教学体系构建进行了思考,以供普通本科院校专业建设参考。

人文地理与城乡规划;专业建设;培养目标;课程体系;本科

1 人文地理与城乡规划专业建设基础

教育部在1998年颁布的《普通高等学校本科专业目录》中,在地理学学科下设置了资源环境与城乡规划管理专业。专业开办初期发展速度非常快,2011年全国已开设该专业的高校达160多所,成为我国发展最快的本科专业之一。开设该专业的高等院校大致可划分为资源环境和城乡规划二类,前者主要依靠自然地理学的师资力量和学科优势,培养环境科学专门人才;后者依靠人文地理学师资和学科优势,培养城市规划、旅游规划等专门人才[1]。通过几年的专业建设实践表明,该专业定位过于宽泛,课程设置涉及较多课程,专业技能培养优势不突出,学生就业困难。随着我国产业优化与升级、城乡一体化的进程加速、资源综合利用和社会可持续发展研究加强,社会对地理学背景的规划管理专业人才需求较大。在此背景下,2012年教育部将资源环境与城乡规划管理专业整理为自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划二个专业[2]。人文地理与城乡规划专业坚持了地理学的综合性与区域性,兼顾了基础与应用,培养既具有地理学素养,又具有动手能力的城乡规划与管理人才。笔者基于德州学院资源环境与规划学院人文地理与城乡规划专业建设实践,对该专业人才培养目标、课程体系构建等问题进行了总结与思考,供普通本科院校专业建设参考。

2 专业人才培养目标定位

2.1 学科性质

近年来,我国城市化快速发展,城市化的重点是城乡统筹。城乡统筹的理论与实践需要我们从传统的“城市规划”转变到“城乡规划”。“城乡规划”是把城市和农村作为一个整体进行统筹考虑,实现由“中心城区规划”到“全域规划”的城乡一体空间发展规划[3]。

人文地理学是研究地球表层各种人文现象与人类活动发生发展过程、动态演化特征及其地域分异规律的科学,其核心是研究人地关系地域系统[4-6]。人文地理学为城乡规划提供了基础理论和实践创新支撑,也从多维度、多视角、多层次认知城乡,科学规划城乡提供了专业指导[7]。因此,人文地理与城乡规划是人文地理学与城乡规划学等学科交叉的学科体系。

2.2 人才培养目标定位

人文地理与城乡规划专业设置体现了地理学学科发展趋势,德州学院作为地方普通本科院校其专业建设发展依据《教育部财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》(教思政[2012]1号)等文件精神,从高等教育发展和人才培养规律出发,依托地理科学类学科建设基础优势与办学特色,专业人才培养目标定位是:以服务区域经济发展,培养“厚德品质、卓越才能”的创新性应用型人才。学生通过专业学习掌握人文地理与城乡规划基本理论、方法和技能;了解人文地理与城乡规划的理论前沿、应用前景;具备对中小城镇进行规划设计理论、方法和技能;毕业后能在地方城乡建设、国土规划、土地管理、企事业单位部门从事城乡规划管理相关工作,亦可报考人文地理学、土地资源管理、城乡规划等专业硕士研究生继续深造。

2.3 专业人才培养模式

人才培养模式是学校为学生构建的知识、能力、素质结构以及实现这种结构的方式。人文地理与城乡规划是应用性很强的学科,我们依托现有学科专业优势和办学条件,对接社会需求, 按照基础、应用、研究三个不同方向知识与能力要求,创新人才培养机制,形成特色专业人才培养模式。

2.3.1 “协同育人”人才培养模式

高校人才培养与社会需要相统一是高校专业建设的重要导向。抓住区域城乡统筹进程加快、空间拓展、新农村建设、产业优化升级等契机,加强与地方规划、农办、国土、水利等政府部门和经济实体的联系,共同制订专业人才培养方案,拓宽用人单位和学校的合作领域与方式。“协同育人”,为提高教育教学质量创造良好的育人环境,也为地方经济发展和文化传承做出贡献。

2.3.2 “创业实践”人才培养模式

在人才培养方案中,构建实践教学体系,融入创业就业素质培养内容,建立“创业实践”教学基地,让学生体验真实的科研训练、创业与就业实践等实践教学环节,在实践中锻炼能力,为学生未来生活奠定基础。

2.3.3 “卓越规划师”人才培养模式

借鉴卓越工程师教育培养模式,与资产评估、城市规划等部门合作,搭建专业“卓越规划师” 培养平台,建立应用型创新人才培养模式。

3 专业课程体系构建

3.1 课程体系

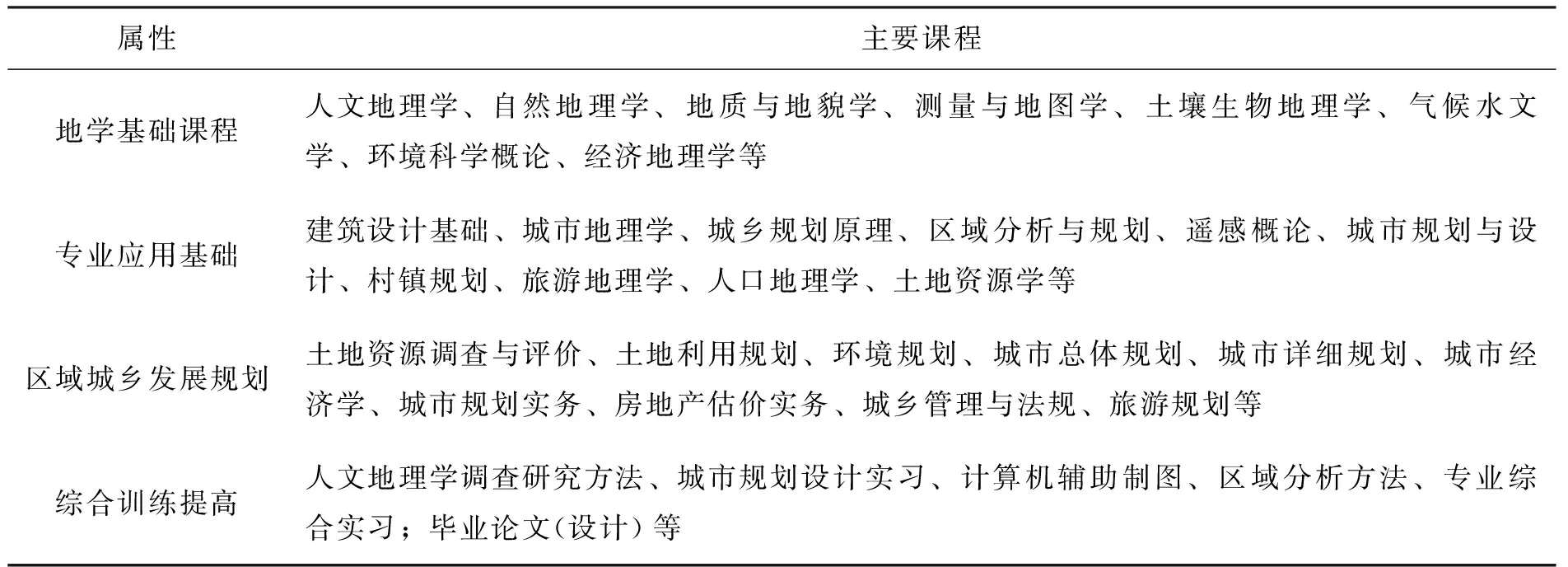

人文地理与城乡规划是一门社会性、生产性、战略性都很强的学科,人才培养方案的课程体系应符合创新性应用型人才培养要求,体现地理学学科内容[8]。在课程体系设置时,构建了“层次+模块”的课程教学体系,如表1所示。课程体系内容重视地学基础理论教学,设置了工程应用性和技术方法研究性课程,体现突出专业性、强化功能性、增强适应性的原则。

表1 人文地理与城乡规划专业课程体系

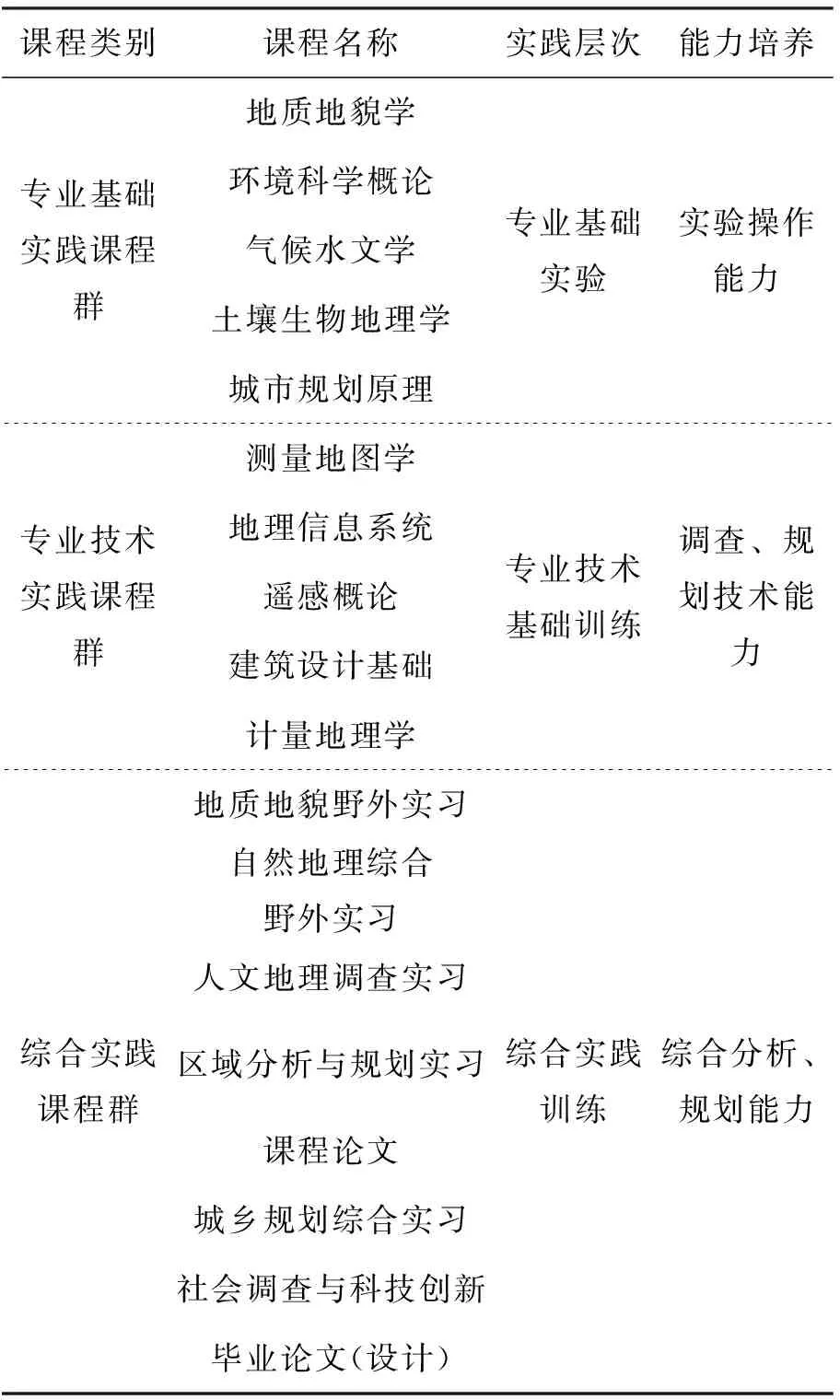

3.2 实践教学体系

实践教学是专业人才培养方案重要组成部分。在构建实践教学体系时,我们对教学内容设计上注重纵向知识的相互联系与横向知识的相互渗透,将实践教学的目标和任务具体落实到各个实践教学环节中,使学生创新实践教育由课内延伸到课外,贯穿于实践教学始终,逐步培养学生的实践能力、创新能力和团队合作精神,形成了专业基础实践、专业技术实践、专业综合实践三大层次的模块化的实践教学体系,如表2所示。推进学校与行业、企业、科研院所合作,将实践内容、指导教师、目标考核、效果反馈等环节进行有机结合,初步形成基础实验实习训练、专业技能训练、创新与应用能力培养的综合实践教学目标体系。

表2 人文地理与城乡规划实践教学课程(群)系列

4 专业建设保障措施

4.1 制定专业建设规划与专业教学质量标准

开办人文地理与城乡规划专业。开办初期,应根据已有专业建设基础,实施专业建设项目管理制度,制定切实可行的建设规划方案,完善人才培养质量标准体系。

专业质量标准主要包括专业基础知识体系、课程体系、实践教学体系、专业教学条件要求等,是专业教学的基本指导性文件。

课程规范是根据专业人才培养方案,规定专业课程性质、课程目标、内容目标、实施建议的专业课程教学指导性文件。

4.2 师资队伍建设

师资队伍是专业建设的关键。以地理学为基础举办人文地理与城乡规划专业的院校,人文地理学师资比较强,城乡规划学的师资相对比较弱,需要根据学科专业建设需要,围绕城乡规划原理与基础、城市规划技术设计等专业核心课程群加强师资队伍建设,为专业教学团队建设提供强有力的人才支撑。

(1)根据学校人才引进政策,有计划吸引一定数量的具有博士学位或教授以上职称教师,充实教学师资队伍,提升学术竞争力;

(2)鼓励中青年教师攻读博士学位,通过委托培养、脱产学习等多种方式,提升教师队伍的学历水平;

(3)结合双师化工程,有目标地选派无工程实践经历的青年教师到企业、科研院所参加教育培训,聘任省内外行业、企业领域具有较高声望的专家、学者、高级工程技术人员作为专业课兼职教师,拓展师资来源,提高师资水平。

4.3 加强教学研究

目前,各高校正由外延发展为主转向内涵提升,普通本科院校应该通过加强专业教学研究提升专业建设水平。

(1)加强教学研究课题申报活动。鼓励教师开展各类教改项目的申报立项、研究工作。

(2)创新实践教学模式。鼓励本科生积极参与教师课题研究和社会实践,支持学生开展研究性学习、创新性实验、创业计划和创业模拟活动,将课外创新与实践作为必修的内容纳入培养方案,给予一定学分。

(3)探究学生科研基本能力培养途径。以培养学生科技创新精神和实践能力为出发点,拓展本科生参与科研活动的各项途径,让学生从大一开始有计划地进行课程论文、科技训练活动;通过“挑战杯”“城市设计”“社会调查”等大学生科技创新活动,为学生的科技创新、创业计划提供指导和支持,提高学生的科研素养。

5 结束语

专业建设是一项长期复杂的系统工程,教育质量主要体现在人才培养的质量上。普通本科院校专业建设应具有鲜明的地方特色,以高素质应用型人才为培养目标,课程体系与实践教学体系应突出应用性,重视专业基础知识学习和实践能力的培养。人文地理与城乡规划专业作为一个新专业,面临专业人才培养理念、培养目标的重新定位、培养模式的改革与课程结构的优化等各方面的系统建设与改革问题。地方普通本科院校应重视应用学科建设和应用技术研究,通过应用型人才培养创新研究与实践,加强专业教学基础建设,探讨应用型人才培养模式,促进专业人才质量的提高。

[1] 陈为忠.资源环境与城乡规划管理专业建设的学科路径及其优化——以人文地理学为例[J].地理教育,2010(11):58-59.

[2] 中华人民共和国教育部高等教育司.普通高等学校本科专业目录和专业介绍[M].北京:高等教育出版社,2012:134-139.

[3] 裴新生.从“城市规划”到“城乡规划”的探索[J].上海城市规划,2012(3):110-114.

[4] 陆大道.关于地理学的“人—地系统”理论研究[J].地理研究,2002,21(2):135-139.

[5] 中国地理学会.地理科学学科发展报告(2006-2007)[M].北京:中国科学技术出版社,2007:111-147.

[6] 毛汉英.人地系统与区域持续发展[M].北京:中国科学技术出版社,1995:48-60.

[7] 郑德高,张京祥,黄贤金,等.城乡规划教育体系构建及与规划实践的关系[J].规划师,2011(12):8-9.

[8] 钱学森.关于地学的发展问题[J].地理学报,1989,44(3):257-261.

[9] 蔡运龙.我国高校地理教育现状分析与发展建议[J].中国大学教学,2010(10):4-11.

Specialty Construction of Human Geography and Urban-rural Planning

LIU Fugang

(College of Resources, Environment and Planning, Dezhou University, Dezhou 253023, China)

Human geography and urban-rural planning is a new specialty in the undergraduate professional directory, which published by the National Ministry of Education in 2012. Based on the specialty construction in ordinary university and the practice of specialty construction for geographic science, this paper discussed the subject character, the orientation of talent training target, the construction of curriculum system and practical teaching system for human geography and urban-rural planning major. It could be a good reference for the specialty construction in ordinary university.

human geography and urban-rural planning; specialty construction; training target; curriculum system; undergraduate

2014-02-25;修改日期: 2014-04-14

山东省教育科学“十二五规划课题”资助项目“高校通识教育课程与大学生创业实践能力培养研究”(2011JG435)。

刘富刚(1964-),男,教授,主要从事地理科学类专业教学研究与管理。

G642.0;P9

A

10.3969/j.issn.1672-4550.2014.06.054