罗伯特·福琼

——收集中国植物的西方"植物猎人"

2014-08-07疏延祥

疏延祥

罗伯特·福琼——收集中国植物的西方"植物猎人"

疏延祥

18世纪和19世纪初,中国的一些植物如绣球、菊花、牡丹落户英伦三岛,令英国人兴奋不已。英国人普遍认为,中国在植物方面还有许多有待挖掘的宝藏。《南京条约》签订后,第一个意识到可以到中国采集植物的是约翰·里夫斯(1774-1856)。这位退休的茶叶检验员不失时机地把自己在广东工作时搜集的植物和种子送给园艺委员会,而在园艺委员会中国委员会有举足轻重作用的威廉·克儿(William Keel)也意识到这一点,他选中了30岁的苏格兰的成功植物猎人罗伯特·福琼前往中国。

罗伯特·福琼(Rorbert Fortune,1812—1880),1812年9月16日生于英国贝克里郡的凯洛,他在当地教堂接受早期教育之后,来到附近巴肯先生的花园做学徒,他的植物学和园艺知识进步很快。1840年,他转到爱丁堡植物园,这是他人生和事业的第一个转折。在这里,他成了威廉·麦克那伯的学生,就像道格拉斯一样,福琼以自己的勤奋和天分赢得了师傅的器重和欣赏。1842年,他向皇家园艺学会提出申请,期望获得伦敦奇斯韦克花园暖房部总管的职位,在麦克那伯的推荐下,他如愿以偿。

中国之行

福琼任职几个月后,园艺学会就派他到中国搜集植物,并告诉他,抗性强的植物最有价值,因为植物需要精心伺候方能栽培,它的价值就会下跌。当然兰花、水生植物及能开漂亮花朵的植物除外,对需要仔细观察的植物,园艺学会开了一个清单:蓝牡丹、黄色山茶花、杜鹃、百合、桃子、各种茶树等。

1843年2月16日,福琼搭乘“鸸鹋号”离开英国,9月3日到达厦门。他对厦门的印象很不好,在他后来的《中国北方三年漫游》一书中这样描述:

无论是在中国还是在别处,这是我见过的最肮脏的小镇了:比上海还要槽糕,简直是槽糕透了。我来到这里时,正值热辣辣的秋季,1米多宽的街道被草席遮着,保护着人们不受炽热太阳的直晒。每个街角都有流动的小贩,他们忙着烤面包、做小吃、叫卖点心,兢兢业业地谋生,处处散发着令人作呕、令人窒息的气味。

福琼从厦门向北搜集植物,颇不顺利。到舟山群岛,途中遇到风暴,结果装满了植物的沃德保温箱被损坏,历经周折,也只离开厦门80千米。到乡村搜集植物,又遭到围攻和抢劫。不过,除了受到一点财物的损失,他的植物标本基本完好,这些标本中就有精美的大花风铃草的根,还有一种新的忍冬科植物:糯米茶。当然,他出行不利,也有他自身的原因。比如,礼貌好奇的中国人捧出各种礼物,要和他交换领带,他却拒绝了这一友好的表示。

福琼的二次北上之行,平安无事。舟山群岛的景致让他想起苏格兰高地,杜鹃亮得耀眼,铁线莲、野玫瑰、金银花等上百种花卉整齐开放,他开始相信,中国堪称花的国度。岛上乌桕、樟树的影子,茂密的竹林、伟岸的松柏、科尔所发现的中国杉木,都给他耳目一新之感。

1843年,福琼来到上海。在上海,福琼发现花商都展示出许多漂亮的鲜花,便猜测附近有大型苗圃,但花商们拒绝告诉他苗圃在哪儿,几经搜寻无果。一天,他在城区附近射杀了一只鸟儿,引来一群男孩围观,他们对福琼的枪支着迷不已。福琼趁机让孩子们带他去苗圃,并在他们的带领下,来到最近的一个苗圃。此时天色已晚,福琼只得返回。第二天他早早地来到苗圃,发现有个男孩看守,不让他进入。等他找到一位中国官员和领事,苗圃的人看到他们来了,立即关上大门。翻译向他们喊话,才消除误会。主人迎客入内后,尽管许多植物既无叶子且处于休眠期,福琼还是认出了一些有价值的植物。福琼由此结识了许多上海园艺师,这些人为他提供了不少美丽的园林植物。

1844年,福琼二探上海,这次他接受上回的教训,主动和中国园丁建立友谊,从而获得了许多植物标本,包括中国牡丹,优雅的日本柳杉、小巧的日本银莲花。

这年的早春时节,福琼乘船南下到香港,以便把采集到的植物运回英国。因为时间充裕,他还到广东乡村考察,估计是刚经过第一次鸦片战争,广东人对洋人有痛恨的情绪。中国军人见到他,要他原路返回,老百姓见到他,不是索要礼物,就是围攻。结果他满身青紫、跌跌撞撞地回到住处。

在以后的日子里,福琼渐渐地学会怎样和中国人打交道,开始尊重中国的风俗习惯。他甚至学会了使用筷子,他说:“无论人们说筷子有多少缺点,我都可以毫不夸张地说,筷子是有趣且实用的东西;在我们所使用的物件中,我尚未发现有哪一件可以取代它的功能。”

福琼是个虔诚的新教徒,对佛教充满着崇敬之情,他在中国受到了一些寺庙的友好接待。不过有一次他拜访宁波的寺庙,差点步了道格拉斯的后尘——他踩上了和尚为保护庄稼不受野猪糟蹋而设的陷阱,幸好抓上了头顶的树枝,才逃过此劫。当然冒险是值得的,福琼在这里发现了日本荚蒾,还有金钟花。

1844年夏季,福琼是在舟山群岛度过的,在这里,他发现了在他看来是中国北方最美丽的灌木——锦带花。这次在上海时,上海的苗圃工人告诉他许多苏州的苗圃情况,根据当时中国法令,欧洲人的活动范围仅限于五个通商口岸,因此福琼不能跨出上海周边地区,喜欢冒险的福琼无视这一规定。他换上中国服装,剃光头发,戴上长辫子假发,乔装成地道的中国人,雇船而行,夜幕降临时,船就到了嘉定。夜间,一个小偷摸进了船舱,掳走了他的所有衣服,还把船索斩断了,船顺河漂着。福琼大受惊吓,得知银子还在,船还安全,他才安心睡去。福琼是历史上到达苏州的第一个洋人,他也为此沾沾自喜。在苏州,他发现了白花紫藤,在当地苗圃买了一株重瓣黄木香和一株开了白花的栀子花,这些植物随后都运回了伦敦园艺学会。当他以一身中国行头回到上海,走在街头,无人认出,连他同住的朋友都被瞒过了。

1845年1月,福琼到菲律宾的马尼拉短期旅行,并在得到一株精美的蝴蝶兰后折返中国。

勇斗海盗

菲律宾之行后不久,福琼从上海向南中国航行。沿途是迷人的风景,时而是低缓的平原,时而是嶙峋的高山,山边的梯田种有红薯、花生等农作物,河岸上树木浓密,寺庙随处可见,溪流冲刷着一块块花岗石,向低处奔流,形成一个个小瀑布。

然而到了福州却令他大失所望,暴雨过后,街道洪水泛滥,一些地方的积水深达人的胸部,受灾后的地方抢劫成风,很不安全。他从此地的苗圃获得几种新的植物,仅在乡村走马观花地看看,就急不可待地登上了一艘开往宁波的运送木材的船只离开了。

在闽江口,他乘坐的船加入了170多只船组成的船队——为了预防海盗的袭击。可就在船队出发前夕,福琼病倒了,一会儿冒汗,一会儿哆嗦,忽冷忽热地过了好几天,清醒时,他想自己可能要把尸骨葬送在闽江岸边某个荒无人烟的地方了。

这时,船队分开了,只剩下三、四艘船在一起。突然,船长神色慌张地来到福琼的吊床旁,报告说前方出现5只海盗船。福琼拖着病体勉强地爬起来,找出他的12毫米口径的猎枪和几支手枪,将子弹推上膛,举起望远镜,看到对方的船上站满了荷枪实弹的男人,才明白船长为何恐惧。与福琼同船的人多半害怕得来回走动,有些人开始腋藏自己的携带财物,有些人则换上破衣烂衫,把自己打扮成苦役犯。福琼知道要击退这些海盗,希望非常渺茫,但他仍决定孤注一掷。

在海盗船打过两次排炮后,他和身边的舵手约定,一旦海盗船的舵手改变方向,就扑倒在地,以躲过对面的炮火。当双方的距离不超过20米,福琼仍然耐心地匍匐在甲板上。在对方的一阵枪声之后,福琼猛地跳起来,两个枪管的子弹瞬间就被他打光了。

海盗没有料到会受到如此激烈的抵抗,一时间连舵手也逃匿无踪。福琼的船趁此机会,迅速前进,很快把这只海盗船甩在后面。这时,第二艘海盗船依然向他们炮击,福琼在枪弹近到足以射杀这只船上的人时,才瞄准对面的舵手开火,一枪便中,这艘没有人操舵的海盗船自然无法追赶,其他的海盗船见状,吓得魂飞魄散,再也不敢追击了,福琼因此成了船上的英雄。几天后,他们又一次遇上海盗,福琼如法炮制,再次击退了海盗。

赶走了海盗船,福琼按时到了舟山群岛。退烧后,他南下香港,把8个装满植物的沃德箱寄回英国,这其中包括3种冬天开花的灌木即华南十大功劳、香忍冬、苦糖果,还有白皮松和优雅的荷包牡丹。1845年12月22日,他从广东启程,第二年5月6日,返回伦敦。

福琼这次随船带回的250种的植物,仅35种死去——这要全部归功于博物学家纳撒尼尔·沃德的发明——沃德箱。这种运输的原理是带土的植物放在密封的玻璃容器中,可以形成自己的小循环。植物通过吸收土壤中的水分,补充由叶子蒸发掉的水分,水蒸气凝结在玻璃壁上,以液态水的形态回到土里,从而确保植物或者种子能够在船上或者旅途中长期(多年)存活。

福琼的第二次中国之行

回到英国后不久,福琼就被任命为切尔西药草园园长。1848年,为了获得品种优良的茶树,同时寻找中国有经验的茶农和栽培工具,帮助英国政府在喜马拉雅山山脉建立茶叶生产基地,福琼再度来到中国。8月14日,他到达香港,这次他决定走出欧洲人被允许的活动范围,深入安徽和福建的一些主要产茶区。他把自己装扮成中国人,10月中旬来到距上海有200英里的安徽东南部绿茶产区。他喜欢趁机了解中国的风俗,因此,他雇的仆人不得不和内地的中国人解释,他们的主人来自关外,对南方的中国很感兴趣。

旅程中少有惊险故事,搜集植物的工作也很顺利。

4年后在他的《茶国之行》中,回忆中的中国生动迷人:

这里,非常美丽,充满情趣。小山坡上长满了刺柏、松树;山地上有一块块成熟的玉米地,金灿灿的,点缀着深绿的茶树,色彩斑斓。我很喜欢看美丽的“葬礼柏树”—山边、村子附近、墓地之间都长着这种树,看上去美丽庄严,格外动人心弦。

后来,福琼还采集到柏木的成熟种子,并且记录了当时江南省的松罗山(位于今天的安徽休宁县)及附近的情况,这里是中国最早发现古茶树的地方,最早的绿茶也是在这里制成。不过福琼在这儿没有找到制茶人,他发现当地市场上卖的茶也是赝品。他在衢州和浙江地区采集到了茶树种子,并将23892茶树幼株及幼苗运到喜马拉雅山山脉,并且让8位茶工携带工具一同前往。不久,在印度的阿萨姆邦和锡金,茶园陆续出现,茶叶成了英国殖民地经济的重要支柱。福琼的活动导致了中国制茶行业的衰退,使中国最重要出口产品的贸易大幅度下降,严重打击了中国经济,改变了中国在世界经济中的地位。可以说,福琼是影响中国近代史的一个重要人物,中国人很长时间都不知道福琼的作用,其实他比成千上万的军队起的作用更大。正因为这样,人们称他为“偷茶的人”(The Tea Thief)。

福琼以后还两次来到中国,第三次正值太平天国起义,行程受阻,但他还是找到了可爱的云锦杜鹃。他第四次来中国是代表美国政府的,此行,他成功地促成了32000株茶树在美国生长,要不是美国内战的炮火,美国政府种植茶园的计划会就此发展起来。

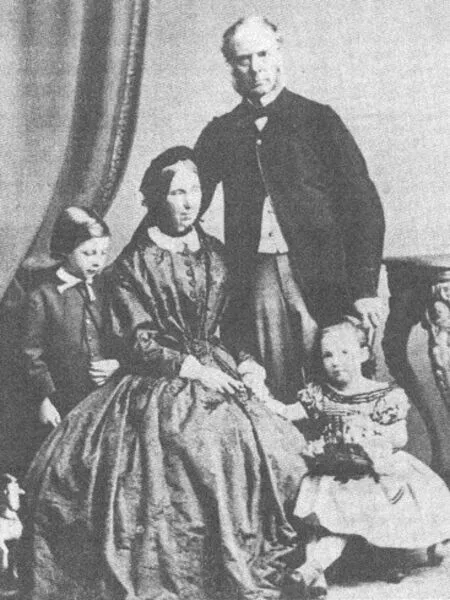

福琼和他的家人

日本之旅

由于第二次鸦片战争,福琼只得把东方之行的目的地定为日本,在日本,他采集了多种生机盎然的菊花和一种令人喜欢的斑点竹。由于当时英国最具影响力的植物培植公司——维奇父子公司也在此时派人到日本搜集植物,而且福琼和维奇在日本搜集的植物放在同一条船上送回英国,因此,具体哪种植物是谁引进的,一直存在争议,但有一点可以肯定,福琼在引进日本植物到英国方面,是有贡献的。

1862年,福琼回到英国。他将其在中国的经历写了四本书:《漫游华北三年》《在茶叶的故乡——中国的旅游》《曾住在中国人之间》《益都和北京》。这些著作畅销不衰,在园丁眼里,他的不可磨灭的功绩在于发现了东方120种新的植物种类,基本上都源于中国。今天英国的几乎所有的园艺师都至少培植过一两种福琼从东方带回的植物。法国福琼的“粉丝”这样评价他:“整个欧洲都感激他。”像迎春花、香忍冬这样的灌木,像金钟花、连翘的变种、十大功劳属植物,都使得冬天的花园增添了一分美丽。他引进的柏木和日本柳杉、花柏等针叶树,使得欧洲植物品种更为丰富。此外,福琼带回的锦带花、糯米条、只有雄蕊的雪球荚蒾和打破日本花的变种也使英国乃至欧洲春夏时节的灌木多姿多彩起来。

福琼的中国之行发现的植物好多都嵌上了他的名字,如云锦杜鹃的拉丁名——Rhododendron fortunei。云锦杜鹃花叶并美,因为“古干如铁、虬枝如钩、花赛牡丹”,成为众多杜鹃花中的佼佼者。而云锦杜鹃的中文芳名出自著名近代诗人陈三立先生。在庐山的锦绣谷中,花的数量最多的就是“云锦杜鹃”。陈三立老先生观看此花时,见花红飞舞,灿烂若锦,大有“涧底红花夺火燃”的神采,就借宋代诗人黄庭坚的诗句“锦上添花”之意,尊称“云锦花”。我国近代植物学奠基人、庐山植物园的创建者胡先骕教授在20世纪40年代应邀为《庐山志》撰写“植物目”时,正式把它命名为“云锦杜鹃”。

1880年4月13日,福琼在伦敦离开人世,葬在了布拉姆顿墓园。

福琼的中国之行发现了许多中国植物,也引进了很多到欧洲,上文所提不过很小的一部分。其中有些花卉在中国古代就很有名,现在已成为中国许多城市的园林植物,如迎春花、金钟花、锦带花、各个品种的映山红、牡丹、月季、山茶、琼花、栀子花、紫藤、结香等。我们很多人不出城市,就能欣赏到这些美丽且原产中国的植物,如果我们在欣赏的同时,再读一读白居易咏迎春“幸与松筠相近栽,不随桃李一时开。杏园岂敢妨君去,未有花时且看来”, 李白歌紫藤“紫藤挂云木,花蔓宜阳春。密叶隐歌鸟,香风留美人”,刘敞赞琼花“东风万木竞纷华,天下无双独此花”,读读陆游写山茶花“东园三日雨兼风,桃李飘零扫地空。惟有山茶偏耐久,绿丛又放数枝红”,就自然会感到幸福和骄傲,因为它们是中国的,不说今人,就是我们的祖先也无须像福琼那样经过千辛万苦才得以发现它的美丽迷人。需要指出的是,我们在记住福琼是中国茶叶盗贼、掠夺了中国植物的同时,也要佩服他的科学和献身精神。与福琼相比,我们还应认识到差距——西方人早在福琼时期,就把我们植物资源的家底弄清了,可在当时,我们对西方植物的了解可以说为零。就是现在,这种大范围的对西方植物的考察,尤其是野外分类采集、研究,我们做了多少呢?恐怕这个事情说起来是要脸红的。我们自己的植物资源家底也是在2013年9月才有126册的《中国植物志》这个标志性的成果。现在大家都知道这样一个故事,1954年,周恩来总理赴瑞士的日内瓦参加国际会议,游览苏黎世时,导游员介绍鸽子树,周总理也不晓得它产自中国。导游员感到诧异,虽然他没有说出“这是你们国家的宝贝啊”这句话,但疑惑是有的,周总理问身边的中方随行人员珙桐树的来历,没有一个知道。我以为这不是我们的光彩,类似的事情不能再度发生,这也是我要写这篇传记的原因。我们有恨福琼的理由,但也要和他对比一下,我们少了些什么。

实习编辑/赵柔柔