新型城镇化视角下珠三角地区城市更新利益机制与规划策略——以广州、深圳等地区实践为例

2014-08-06李峰清

李峰清

0 引言

随着近年来欧美发达经济体需求的持续疲软,我国外贸增长明显放缓,国家和地方层面巨额投资计划副作用亦逐步显现,扩大内需成为拉动我国经济“三驾马车”唯一可靠的快速前进力量。面对人均收入相对不高、社会保障体系尚不完善的国情,城镇化成为提振内需的重要抓手。十八大报告明确提出“要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路”,各级政府也纷纷将“新型城镇化”作为未来重要的施政纲领。然而,所谓新型城镇化,并非我国城镇化过程出现了全新的情况、需要崭新的认识,而是要努力在改革攻坚中破解既有的深层次矛盾,正确处理好利益关系,为城镇化发展提供制度保障。

基于粮食和生态安全的根本出发点,中央政府十分重视城镇化过程中土地的节约集约利用,尤其对于东部发达地区而言,用地指标约束逐渐是各地城镇化发展的重要边界条件。以珠三角地区为例,30多年来,该地区基于出口导向、“两头在外”的发展方式,以资本、劳动力和资源等生产要素的高强度投入为特征,在取得巨大成就的同时也逐渐显露出诸多弊病,其中土地资源低效利用与快速消耗问题突出,许多城市逐渐无地可用[1]。2008年底在广东省开始试点“三旧(旧城、旧村、旧厂房)”改造的政策基点便是用地指标硬约束现实条件下,通过既有法律框架内通过“政策创新”进行自下而上的“先行先试”[2],试图在一定政策期限内“在节约集约用地方面为全国走出一条发展新路”[3]。至今“三旧”改造项目“准入申报”的“三年政策期”已经结束,可以对其实践情况进行深入的总结。城市规划是关注空间问题的公共政策,通过规划视角系统地梳理“三旧”改造政策下城市更新的内在利益机制和与之对应的规划技术和管理策略,对我国未来新型城镇化视角下的城镇更新和集约发展具有积极的借鉴意义。

1 “三旧”改造项目利益机制与城市更新规划的技术难点

1.1 “三旧”改造项目的内在利益机制

“珠三角”地区是一个典型的“土地二元供应市场”:除了国有土地一级市场,村集体“隐性”土地市场长期存在。国家和广东省层面的“三旧”改造政策核心目的在于“提升土地节约集约利用水平”[3],其本质是“在既有的土地产权制度、市场交易和管制等法律框架范围内,通过‘政策文件’暗示土地制度完善的可能方向”,在划定政策边界前提下“鼓励地方政府根据现实条件进行创新工作”,因此在政策制定和落实中“也更可能融入地方的诉求”[4]。地方政府(如广州、佛山、深圳、东莞等)在具体执行中“通常还需统筹考虑产业升级、城市结构提升、人居环境品质提升、历史保护等多元目标。在实际操作中会碰到诸如土地制度与政策交织、利益主体行为超越、土地管制体系失控等多方面的问题。由于特殊的历史背景和政策诉求,‘三旧’改造工作已经不再是一个土地用途和强度提升的技术问题,而是利益重新分配的难题”[1]。

由于多年来城市实用导向的征地扩张伴随房地产行业过度发展,主要的用地“指标”来源——村集体用地整合的代价已十分巨大。因此,想要“三旧”改造项目(尤其涉及村集体供地项目)的顺利实施,其关键在于能否实现土地资源重新配置中的各方利益协调。各方角色中,“地方政府(包括市、区县、街镇政府)遵循政治市场逻辑和‘成本—收益’原则,在‘塑造典型’、保障公共利益和谋求资本收益之间寻求平衡;开发商则以资本收益最大化为原则;土地供应者(村集体、国有土地供地的市民和企事业单位)则以寻求最大补偿为原则”。每个“三旧”改造项目中,左右和牵制各方行为的多方博弈无时无处不在,“政府‘向下控制’与市场‘个案变通’两种力量的互动博弈主导了整个‘三旧’改造的进程”,项目顺利实现改造的条件是“各级地方政府及村级主体、土地权益拥有者、社会投资人等都能获得‘合理’的回报”。现有成功的“三旧”改造项目,都必须在土地资源配置和土地利益格局重构中找到了根本的平衡点——“形成典型二元土地市场下的地方发展联盟”[5]。

1.2 城市更新规划的技术难点及应对

如上文所述,“三旧”改造项目得以实施的关键在于政策框架内土地利益分配格局的重构中,形成一个“多方共赢”的地方发展联盟,与之对应,在每个更新改造项目规划编制各个阶段,将不可避免地遇到一系列明显不同于“传统规划”的技术问题,这类问题的解决需要充分把握上述内在利益机制,采取针对性的规划和管理策略。几个代表性技术问题如下:

(1)更新改造对象和范围确定问题

任何规划都必须有明确的对象和空间范围,这仿佛是不言而喻的,但更新改造规划却面临困境:珠三角改革开放以来“村村点火,处处冒烟”模式下“满天繁星”式的发展,城镇各类有改造意向的建设用地规模不一,权属复杂,与规划道路、河流等线性工程边界交错,虽然国家和省级层面的“三旧”改造政策对改造项目涉及的“边角地,夹心地,插花地”处理,以及土地归宗、零星新增建设用地征转和出让等可能情况做出了政策说明,但“更新改造对象如何认定并怎样合理划定边界”仍是实践中必须首先明确的基本问题。

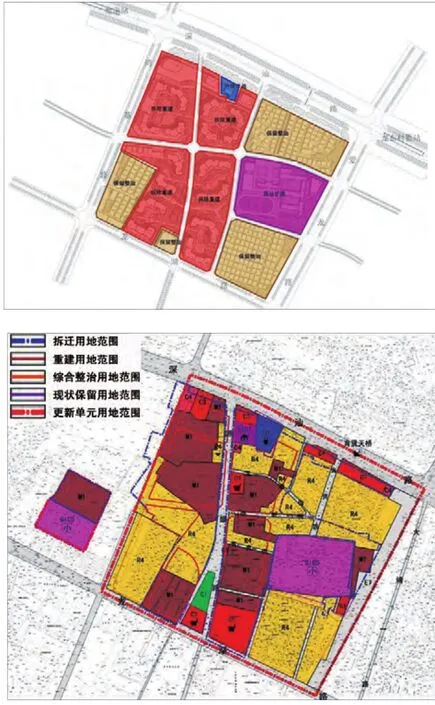

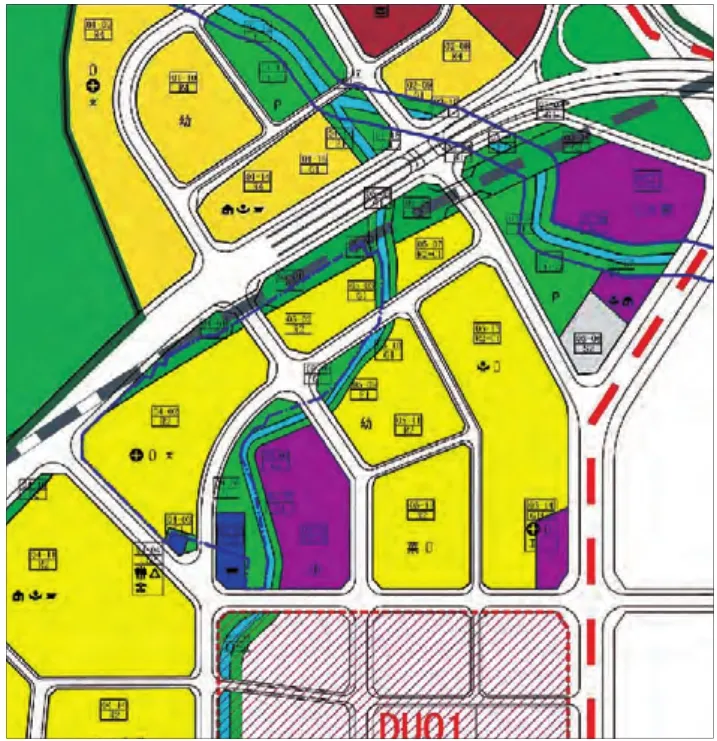

为此,深圳、广州等城市在实际操作中定义了“城市(乡)更新改造单元”,并对划定“更新改造单元”的划定条件和划定方法做出了详细的限定和说明,以深圳市为例,更新改造单元认定条件一般包括:一定的用地规模、公益用地征收比例、拆除重建的比例下限,纳入单元的“三边地”(边角地、夹心地、插花地)和未出让国有用地比例上限,以及不能纳入更新改造单元的用地情况;明确空间范围方面,更新单元划定则一般要求在城市“五线(红线、绿线、蓝线、黄线、紫线)”内,结合更新地块、行政区划、法定图则的界线及道路围合、山体、河流等自然地理实体边界进行划定,并对分不同边界条件对单元划定的技术方法做出详尽规定[6](图1)。

图1 深圳某更新改造单元范围划定方法

明确更新改造规划对象及边界划分方法,不仅是为了在技术上明确规划对象和空间范围(包括拆迁责任范围、土地移交范围和开发建设范围),也是在保证市场的积极有序参与前提下,确保“三旧”改造政策被不被滥用,明晰了土地资源重新整合过程中各方权利与义务,保障了城市公共利益,是城市更新项目立项和规划编制与管理的重要基础。

(2)更新改造规划“自由裁量”与系统性羁束问题

“三旧”改造项目是一种政府提供政策、市场提供资金、土地所有者(村民、市民、企事业单位)供给土地的“多方合作”模式下“自下而上”的城市更新,每个项目都具有较强的个案色彩。因此,如何合理确定其用地功能、容积率等关键指标成为更新规划的必要环节,进而涉及“控规”和更新改造规划关系的讨论:更新改造规划是审批公示后覆盖原“控规”,还是作为“控规”调整的前期研究存在?突破“控规”的项目或无“控规”的地区如何避免过大的“自由裁量权”?

从各地实施情况看,更新改造规划往往被视作“控规”的“升级补丁”,如广州市要求将“三旧”改造规划成果纳入“控规”管理单元,而深圳市则通过地方立法明确赋予“三旧”改造规则的法定规划地位,深圳市《城市更新改造办法实施细则》规定“城市更新单元规划的批准视为已完成法定图则相应内容的编制和修改。经批准的城市更新单元规划是相关行政许可的依据”[7]。而“就项目论项目”的更新规划显然面临“如何控制自由裁量权”的问题,引发权力寻租和城乡无序建设的担忧。

为应对上述问题,深圳、广州等主要城市形成了一系列系统性的羁束控制方法,主要可概括为“程序控制”和“技术控制”两个方面。“程序控制”是对启动“三旧”改造规划设定程序性门槛,对项目准入进行严格筛选。例如深圳市规定,编制更新单元规划和进行土地整理前,必须先申报《更新单元制定计划》,申报计划必须是法定图则已划定的城市更新单元、单元内权利主体具备更新意愿(通过表决程序)、申报的用地功能和开发强度等更新诉求基本符合法定图则等上层次规划,否则原则上不予申报。此外深圳市还规定,《更新单元计划》申报通过后若在一定期限内不能通过更新改造规划审核并组织实施工作,将被调出《更新单元计划》。上述程序控制通过“减量提质”,达到了优化规划编制和管理的目的[8]。

另一方面,“技术控制”则是以“专项规划”、“技术规范”等通则式指引,对通过“程序门槛”的项目进行功能、容积率和公共服务设配建、历史文化保护等关键要素进行约束。例如,广州市对于实施数量占绝对主导的“旧厂房”项目,主要从3个方面进行技术控制。

①通过所在区位和规划功能双重筛选,明确由政府收储的改造类型。

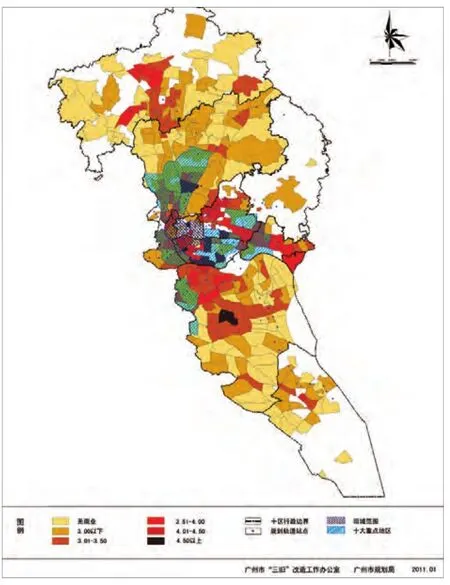

广州市《关于加快推进三旧改造工作的补充意见》规定在区位上“位于54km2旧城区、11大重点功能核心区、重点生态敏感地区、珠江景观控制区范围、地铁与城际铁路站点周边800m范围”的旧厂房,以及在功能上“规划为居住用地、道路、绿地及非经营性公共服务设施占总面积50%以上且不具备独立经营性开发条件的旧厂房”原则上全部纳入统一储备和补偿,由政府统筹开发建设,这有助于城市重点地区功能实现和生态用地清退,也有效解决了“自主改造”项目中居住开发“易失控”以及公益用地、公服配套“难落实”的问题[9]。

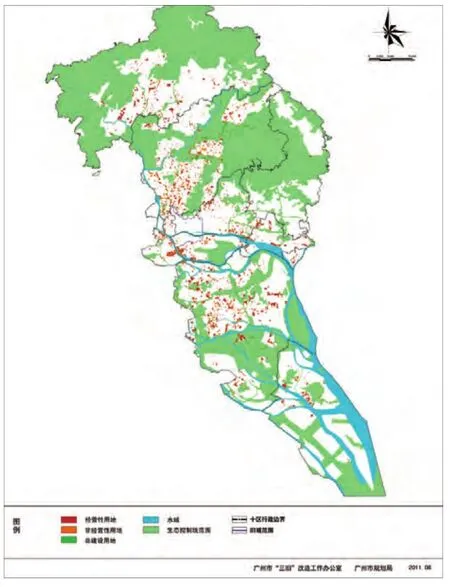

②在全市层面明确旧厂房改造中的经营性功能用地布局和占比。

《广州市旧厂房改造专项规划》将全市旧厂房根据改造规划目标划定经营性、非经营性和生态性3类用地,明确了3类用地的分布和面积比例。其中:经营性用地(居住、商业等功能为主的用地)59.9km2,占46.3%;非经营性用地(道路、城市绿地、公服配套设施用地占50%以上的用地)54.48km2,占42.2%;生态用地(规划为非建设用地)14.79km2,占11.5%[10]。相对较低的经营性用地比例有利于公服配套设施的落地,全市层面的数据也为个案项目协商提供了基准。

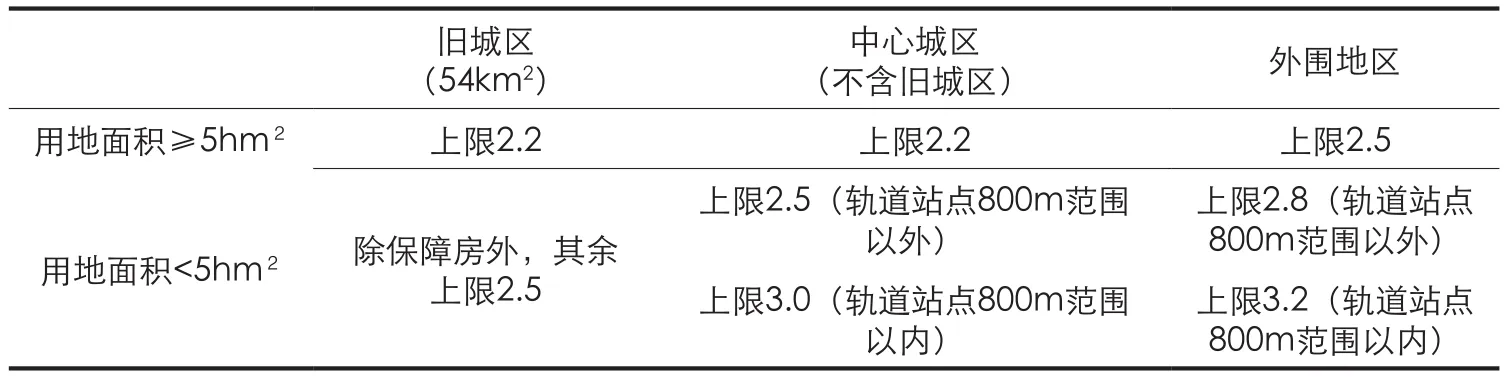

③明确经营性用地容积率上限规则。

图2 广州市旧厂房改造“三类”用地规划图

图3 广州市改造居住用地分区密度索引

综上所述,通过程序门槛和技术门槛的“双向控制”明确“自上而下”的羁束框架,具体项目“自下而上”的协商具备了明确的边界条件,更新改造规划的“自由裁量权”得到一定程度的系统控制,对项目的公平性和城市公共利益的保障具有积极的意义。

(3)更新改造规划的“公众参与”规划师的协调角色

城市更新项目的改造收益往往随项目规模递增,但规模的扩大同时也意味着业主数量的增加和产权关系复杂。一般而言,旧厂房(尤其是国有旧厂房)为主的改造项目在规模、业主数量和权属关系等方面具有利于实施的优势,也能有效契合金融危机后珠三角各级政府“转型升级”、“结构调整”、“集约节约用地”等发展理念,成为地方政府和市场力量最积极实施的项目类型。

而另一方面,旧村、旧城的改造项目由于业主数量大、关系复杂,同时常涉及国有用地、集体用地、农用地相互混杂等情况,前期土地整理成本和谈判协调难度极大,各方为规避风险,往往需要90%以上(甚至100%)的权属人签名通过方能启动改造工作,尤其是涉及土地归宗、集体建设用地置换、农用地转征、股权合作、拆迁安置赔偿方案和实施计划等操作难度极高的复杂问题,且涉及诸多相关权利人的“充分参与”和多个行政部门交叉管理,项目推进往往十分艰难。

以广州市为例,计划52个城中村采取整体拆除重建为主的全面改造模式,但实施情况极为缓慢,除猎德、杨箕、琶洲等9个城中村在2010亚运会之前陆续展开了土地平整和更新改造工程外,其余各村改造工作基本陷于停滞。即便是成功开展的项目,从立项到实施往往历时多年,规划师需要全程参与组织、协调并投身于相关各方博弈全过程,在协调兼顾各方利益和城市公共利益条件下达成多方一致的改造意愿,最终形成相对合理的规划技术方案,协调工作量远超出“传统”的规划编制本身,其过程将充分考验规划师的专业知识、谈判技巧等素养,也预示着一种“充分公众参与”条件下我国城市规划工作的可见方向。

表1 旧厂房改造居住用地容积率上限规定

表2 旧厂房改造商业用地容积率上限规定

2 深圳市龙岗区某更新单元改造规划案例

2.1 项目概况

深圳龙岗区某更新单元所在片区位于龙岗中心城区南部,毗邻深圳宝龙高新产业园区和龙岗植物园,紧临多条城市主干道和东部轨道交通快线(规划),区位交通便捷,土地价值提升迅速,现状旧村、旧厂的面貌和土地产出滞后于地区发展,各方改造意愿强烈,被列入“2010 年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划”。项目用地5.16hm2,以旧村居为主。2011年,根据更新意愿,该地区法定图则修编将南部约2.6hm2旧厂房用地一并入该城市更新单元,总计7.76hm2。

(1)现状情况与更新方式

现状以旧村居、旧厂房用地为主,旧村居与旧厂房用地面积比约1:1,建筑面积比约9:1。该地区法定图则明确本更新单元采用拆除重建模式,涉及旧村居权利人主体139 户,旧厂房权利主体4名,单元内总建筑面积约16.5万m2(图4,图5)。

2.3 制备放射性生物样品 不同形态的样品,其制备方法也有所不同。植物体常用打孔法或匀浆法,如探究光合作用有机物生成路径实验即是通过研磨小球藻,制备匀浆样品。动物体组织既可采用匀浆法,也可进行细胞组织切片的制作,如探究分泌蛋白合成与运输路径的实验中,采取的方法即制备豚鼠胰腺腺泡细胞的超薄切片。对于沉淀等干物质的样品制备,则需先将其置于70~80℃的烘箱中烘干,并用研钵研磨制取粉末,再放入烘箱烘干,之后取出干燥制成薄膜状样品。液体样品一般可直接进行测量,或利用热风吹、电热板或红外灯进行干燥铺样。如在噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,对沉淀物采取薄膜样品制备,而上清液则利用仪器烘干进行铺样检测。

图4 更新单元现状用地图

图5 更新单元范围划定

(2)更新单元范围及土地移交、设施配建责任

更新单元范围开发建设范围以法定图则明确的人工、自然线性边界,在北侧铁路用地边界、规划道路红线和河流蓝线范围内划定开发建设用地范围。土地整理与拆迁范围则包括整个旧村居和旧厂房权属范围。

根据《深圳市城市更新办法实施细则》,城市更新单元“应当提供大于3 000m2且不小于拆除重建用地面积15%的独立用地,无偿移交给政府,用于建设城市基础设施、公共服务设施和城市公共利益项目[7]”。本项目中,用于道路、绿地、水域等无偿移交的用地占27%,开发主体负责道路、绿地内的建筑拆迁,以及公交站、幼儿园、社区文化室、社区体育场、垃圾转运与再生资源回收站等公共设施的配建,此外还承担居住面积5%的保障房建设责任,完成后整体移交政府,政府则根据建筑成本实行补偿。

(3)更新意愿

由于周边地区土地价值较高,村集体开发意愿强烈,希望通过改造提升村民生活环境并获取尽可能多的居住、物业安置和经济补偿;市场主体则自然希望获得尽可能高的土地开发收益;政府相关职能部门则希望在在深圳大运会前提升该地区形象,营造地块南侧河涌沿线开放的滨水公共空间,并获取一定的土地收益。

经过多轮协商,各方就更新改造意愿达成一致,139户权利人全部同意申报改造人138户,权利人拥有建筑面积占比100%。旧厂房片区有4名权利主体,3名同意申报,3名权利人拥有面积占比99%。但“城市更新意愿”的达成表示权利主体同意进行城市更新,不作为确定规划指标、拆迁补偿安置方式与标准等事项的依据。

(4)实施方式

该项目采用合作实施的方式,村集体经济组织与单一市场主体合作成立改造公司作为实施主体进行土地整理、拆复建安置和土地开发,对村居和村物业按建筑面积1:1.1就地回迁,对旧厂房按建筑面积1:1.1进行经济补偿。整理出的土地转为国有用地,通过协议出让、补缴地价的方法进行居住、商业开发。

图6 更新单元土地利用规划图

图7 更新单元建筑布局示意

2.2 规划方案

(1)方案简介

规划改造为居住用地,配建一定比例的商业和公共服务设施。沿南侧河流和北侧铁路组织开放空间,内部采用庭院式布局的组团绿心(图6,图7)。

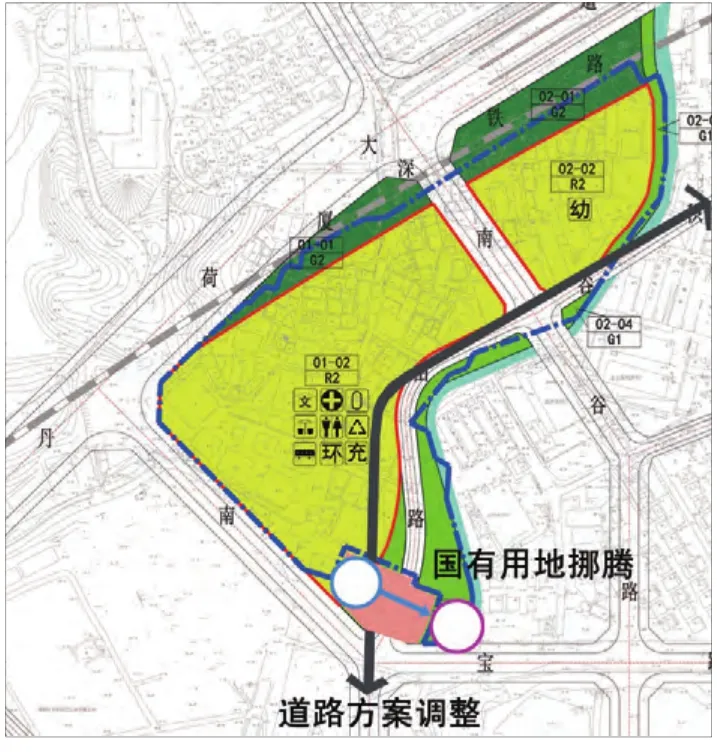

(2)对法定图则的调整

土地挪腾:将开发建设用地占用部分国有用地指标调整至滨河的集中公共绿地上。该部分的土地清理和建筑拆除工作由开发主体完成。

道路线形和线位:调整南侧道路线位和等级以获得更多居住开发净用地。

开发量:开发主体提出容积率调整依据是现状拆迁规模巨大(约16.5万m2),按法定图则12万m2的复建面积,拆复建比为1:0.7,低于全市1:2.0的平均水平,市场开发难以进行。此外,项目土地贡献率相对较高,公共服务设施和保障房配建任务较重。最终该项目采用1:1.5的拆复建比例,建筑规模由约12万m2调整至约26万m2;平均容积率由2.84调整至4.98(图8,图9)。

图8 更新单元法定图则

图9 更新单元规划对法定图则的调整

2.3 案例小结

深圳龙岗某更新单元是一个相对典型的珠三角城市更新案例,项目现状为旧村、旧厂复合用地,地块面积虽不大,但体现了更新改造的诸多常见问题。本项目涉及村集体、企业主等多个权利主体,通过明确拆复建、经济补偿等关键问题方案形成改造意愿和实施意愿,进而展开土地归宗、集体用地转国有、国有用地挪腾等工作,各权利主体将土地所有权移交至单一权利主体。最后,市场力量(开发商)与土地新权利人形成一个实施主体,全面展开土地整理、拆迁安置、土地协议出让和开发,实施项目更新改造。

一般而言,突破上述重重障碍,最终走向实施的城中村改造如同凤毛麟角,该项目的顺利实施得益于相关各方的积极推动,尤其是政府扮演了不可或缺的角色:省市“三旧”改造政策提出的“政策创新”是项目立项、更新单元划定、拆复建补偿和土地开发利益分配前提和依据,而深圳市在“大运会”开幕前对重点地区城市更新的积极推动的政治决心也促成了利益各方的协调一致。

即便如此,项目整个过程中多方博弈一刻未曾停止,集中体现在规划编制中对于公益用地用贡献率、公共服务设施的配建和建筑开发量等核心要素和相关指标的确定过程。最终,实施方案落实了地方政府对于道路、绿地等各项公益用地无偿移交和公共服务设施、保障房配建等公共利益要求,同时也在容积率、道路线性线位等方面根据市场开发的规律对法定图则做出了调整。实施中的博弈复杂程度远不止于此,但各方在现行土地制度框架下围绕利益分配的博弈与合作体现了类似城市更新项目的核心环节。

3 结论

珠三角2009年来的“三旧”改造项目实质在既有法律框架内通过政策创新展开的“自下而上”的渐进式改革。在用地指标紧缺条件下,土地内涵挖潜几乎成为城市未来发展的“唯一出路”,面对土地二元市场格局,地方政府通过“三旧”改造政策这一带有妥协色彩的“政策行政”,从长期发展累积形成的大量缺乏合法手续的土地支配人手中“部分收回”土地开发主导权或收益,其核心环节是土地资源重组中的利益再分配和再平衡问题。从广州、深圳等地“三旧”改造项目“三年政策期”的试验情况看,在房地产业过度发展和近期收紧的政策风险下,更新改造项目土地重新整合的难度巨大。旧厂房更新是“三旧”改造项目中唯一相对易于实施并能够在规划技术层面进行良好管理控制的项目类型,而旧城、旧村(尤其是旧村类项目)由于涉及多元利益主体,在现行相对低效的土地经济权利制度下难以仅仅从规划的技术层面攫取高效的应对和实施策略,在实践中只有特定时段下政府对“独特区位不可复制的个案项目”实施改造的政治决心方可能有效促成利益各方“通力合作”的局面,而上述项目往往在技术指标上形成较极端的案例(超高或超低容积率,最终政府妥协),村民通过改造获利逐渐成为城市的“土地食利阶层”其本身也面临巨大争议,问题的根本解决还有待于我国土地制度顶层设计的进一步改革完善。

从空间视角看,“三旧”改造项目可以理解为珠三角城市空间长期以来“自组织”发展路径被“指标约束”外力驱使下展开的一场空间“自修复”过程,政府、市场力量、土地权利人的多方博弈左右着空间自修复的绩效。城市规划是关注空间问题的公共政策,基于“三旧”改造政策的城市更新必须以各方利益诉求为基点,兼顾城市公共利益,在规划和管理实践中处理好诸如更新单元划定于权属边界的矛盾、个案项目的“自由裁量权”与整体控制的矛盾,以及促成更新改造意愿目标下规划的公众参与等具体规划和管理环节的技术问题,并通过远超传统规划的协调工作引导各方诉求,最终达到“提高土地集约利用水平、改善人居环境、产业转型升级、保障公共利益”等城市更新具体目标。

(衷心感谢同济大学赵民教授的指导,以及广州市城市规划勘测设计研究院区域所诸位同事对本文的帮助和贡献。)Foshan[J].URBAN PLANNING FORUM,2010(2):14-20.

[2]国务院办公厅. 国务院关于促进节约集约用地的通知(国发[2008]3号)[R]. 2008.General Office of State Concil. Notice for promoting conservation and intensive land use by State Council[R]. 2008.

[3]广东省人民政府. 关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见(粤府[2009]78号文)[R].2009.Government of Guangdong Province. Opinions on Promoting“ Sanjiu” Renewal for Conservation and Intensive Land Use[R]. 2009.

[4]雷诚. 珠三角大都市区土地“配置问题”研究[D]. 上海:同济大学,2010.LEI Cheng. Research on Land Assignment issues of Metropolis in the Pearl Delta Region[D].Shanghai:Tongji University,2009.

[5]陈晨,赵民,刘宏. 珠三角“三旧”改造中的土地利益格局重构及其运作机制——以佛山市“三旧”改造经验为例[J]. 中国名城,2013(1):33-40.CHEN Chen,ZHAO Min,LIU Hong. Research on the Reconfiguration of Land Interest Pattern in the Context of“Sanjiu”Reconstruction in Pearl River Delta Region and Its Operating Mechanism—— The Foshan Case[J]. China Ancient City,2013(1):33-40.

[6]深圳市规划和国土委员会. 深圳市城市更新单元规划编制技术规定[R]. 2012.Technical Regulations of Planning on Urban Renewal unit in Shenzhen[R]. Urban Planning and Land Committee of Shenzhen,2012.

[7]深圳市人民政府. 深圳市城市更新办法实施细则(深府[2012]1号〕[R]. 2012.Government of Shenzhen. Implementing Rules for Urban Renewal Means in Shenzhen[R]. 2012.

[8]深圳市人民政府. 深圳市城市更新办法(深府[2009]121号)[R]. 2009.Government of Shenzhen. Urban renewal means in Shenzhen[R]. 2009.

[9]关于加快推进三旧改造工作的补充意见(穗府[2012]20号)[R]. 广州市人民政府,2012.Government of Guangzhou. Additional Opinions for Accelerating“ Sanjiu”Renewal [R]. 2012.

[10]广州市三旧改造办公室. 广州市旧厂房改造专项规划[R]. 2011.Sanjiu Renewal Office of Guangzhou. Planning for Renewal of Old Factories in Guangzhou[R]. Urban Planning Bureau of Guangzhou,2011.