山东省域城镇体系发展中的小城镇问题研究**

2014-08-06杨明俊刘志红李剑波

杨明俊 刘志红 李剑波 李 军

1 重新审视小城镇发展路径的意义

小城镇包括镇和乡两种行政单元。从我国小城镇的发展历程来看,经历了1970年代后期至1990 年代末期的复兴和兴盛时期,2000年以来小城镇进入调整与反思阶段[1],作为城镇化基础环节的小城镇,战略地位有所下降[2-3]。与此同时,如何认识城镇化道路、小城镇在城镇体系中的作用,先后产生过 “小城镇论”和与之相对的“大城市论”,以及派生的“中等城市论”、“大中小论”与“多元化论”等[4]。

改革开放以来,我国最为著名的苏南、温州、珠三角3大发展模式[5],以及晋江、义乌等模式,以外资、民资和集体经济为主要动力,乡镇工业都较强,小城镇在经济发展中举足轻重,县、镇并强特点明显。与之相比,山东省虽为沿海发达地区,但小城镇吸引外资和发展乡镇工业能力较弱,县强镇弱特征显著。

在经济社会转型之际,山东省小城镇未来能否重复先行地区的发展路径,与先行地区有何异同,资源环境承载力是否允许乡镇企业遍地开花?对以上问题的探索,也是对不同地域如何构建城镇化道路和新农村建设路径的探索,具有重要的现实意义。

2 山东省小城镇发展特征

2.1 省域经济与人口空间错位, 制约了小城镇的良性发展

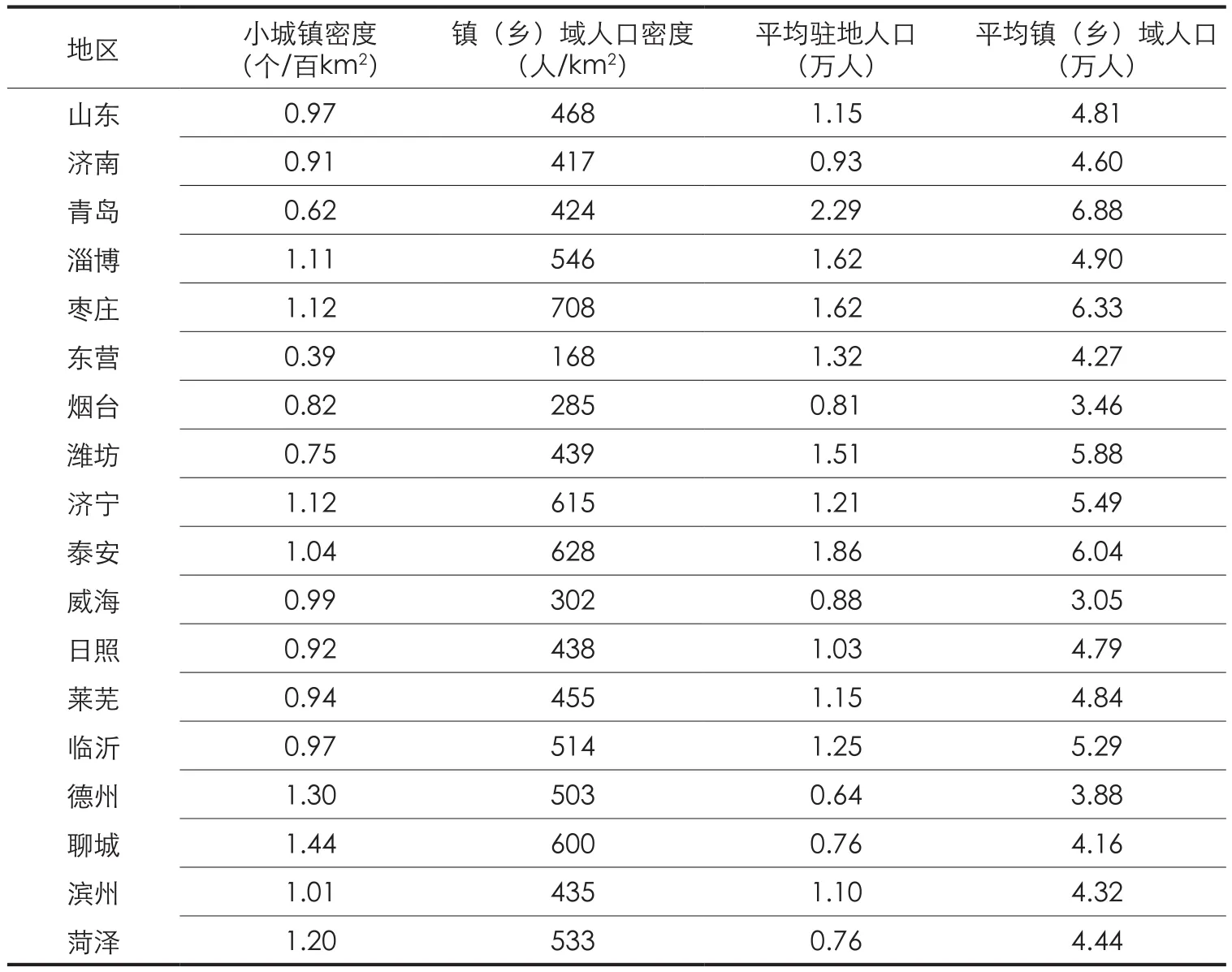

人口和产业空间重合对于提高效率、增强竞争力具有重要意义,但山东省人口与经济分布存在明显的空间错位。山东半岛地区的青岛、烟台、威海、潍坊、东营等地区经济较发达,小城镇人口规模也较大,基本高于全省平均水平(1.15万人),尤其是青岛市小城镇平均规模达到2.29万人;但小城镇密度和镇域人口密度则低于全省平均水平0.97个/百km2和468人/km2。威海和烟台虽然经济发达,但由于人口密度太低,小城镇驻地人口规模反而低于全省平均水平。作为欠发达地区,德州、聊城、菏泽等虽然人口和小城镇密集较高,但小城镇驻地人口规模较小,平均规模均小于0.8万人(表1)。

表1 2012年山东省小城镇基本情况

2.2 受经济实力和公共服务水平制约, 小城镇人口集聚能力较弱

与较强的县域经济相比,山东省小城镇经济整体较弱。全国千强镇中,山东省只有95个(江苏省275个,浙江省266个,广东省121个);排名普遍靠后,无一进入百强镇,62个在500名之后。大多数小城镇以传统农林牧渔生产和粗加工为主,工业经济不发达,未形成特色优势产业。较小的经济规模,较低的财税分成比例,不对称的财权和事权,使得多数小城镇财政压力较大[6-7],维持较高公共服务水平所需财力难以保障。且人口规模越小,行政管理、工资性支出等非公共服务方面的支出比重越高,越不利于基础设施和公共服务设施配套,部分生活服务业因门槛人口制约而发展缓慢。这些都制约了小城镇的公共服务水平,弱化了小城镇的吸引力。

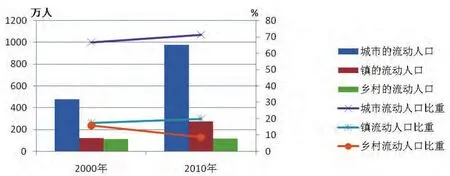

2012年山东省镇驻地平均人口1.2万人,过5万人的镇只有18个;乡驻地平均仅有0.5万人,远低于规模效益的最小人口规模3万人[8-9],也远低于浙江、江苏镇驻地平均人口1.7万人和1.6万人。从各层级城镇人口增长情况来看①考虑到行政区划调整,以平均人口规模增长率来考察各层级城镇人口增长情况,数据来自山东省城市规划统计年报和村镇建设统计年报。,2000—2012年山东省设区城市驻地人口年均增长率为6.77%,县级城市驻地人口年均增长率为6.15%,镇驻地人口年均增长率为5.30%,乡驻地人口年均增长率为4.46%。根据五普、六普资料,城市(含设区城市和县级市)、镇(含县城和县城以外的建制镇)中流动人口的比重分别从66.7%上升到71.3%,17.5%上升到20.0%,反映出流动人口向高等级城镇集聚的趋势(图1)。

图1 2000—2012年山东省各层级城镇人口增长情况

2.3 小城镇发展水平地域差异显著

在经济全球化、区域一体化、交通网络化的大背景下,小城镇发展水平形成了显著的地域差异。济南、青岛、淄博、烟台等较发达地区,是外资的主要进入地,小城镇发展动力较强。既有地方自主发展,吸引农民就近参与非农就业,就地转化成市民,如广饶的大王镇、邹平的魏桥镇等;又有借助外商或中心城市产业扩散获得发展,如胶州李哥庄、平度南村等;也有以寿光小城镇为代表的农业产业化发展模式。枣庄、济宁、泰安等地区,在矿产资源密集区出现一批较为发达的小城镇。而菏泽、聊城、德州等欠发达地区,中心城市工业化尚处于集聚阶段,仅有少数地区受益于中心城市带动;也缺乏区位、资源等专有性资本,小城镇发展缓慢。

从县域内部情况来看,青烟威沿海地区县域经济比较发达,由于良好的区位、交通条件,小城镇整体发展水平较好。而内陆地区的邹平、新泰、滕州等经济强县,县城的龙头作用非常显著,个别具有特殊禀赋的小城镇发展水平较高,一般小城镇则缺乏动力。一般县(市)由于整体发展水平较低,有限的资源优先向县城配置,一般小城镇发展动力不足,县城是全县城镇化的绝对主体。

2.4 小城镇产业类型趋于分异, 就业支撑能力不足

受区位、交通、资源禀赋等因素的影响,山东省小城镇产业类型差异化发展。少数小城镇位于城市区域,受中心城市的带动,发展中心城市配套产业和面向中心城市的服务职能,其产业类型取决于中心城市特征,如济南市产业向外扩散,历城区的孙村镇电子、化工、食品、纺织、建材等产业快速发展;青岛市把鳌山卫镇、温泉镇作为未来商务、旅游、滨海产业基地,成为该地区发展的主要动力。多数小城镇由于区位、交通等因素制约,缺乏强大的外力带动,其发展更多取决于自身资源禀赋。个别小城镇资源禀赋优势突出,形成较为突出的专业化职能,如兰陵县向城镇蔬菜生产、加工、销售一条龙发展,新泰市楼德镇依托煤炭资源发展煤炭采选、深加工产业,滕州市滨湖镇依托红荷湿地大力发展旅游业。这些小城镇的发展均依赖于独特的资源条件。

但必须看到,多数小城镇区位或资源禀赋并不突出,产业处于起步阶段,主导产业脆弱,一般为依赖于当地资源的简单加工,产品关联性不强、企业规模小、产品质量偏低、没有精品名牌,靠资源低成本、产品低价格生存,缺乏独立自主的市场竞争力。小城镇之间缺乏相互联系,与中心城市缺乏产业链上的关联。也未能形成以地方化的劳动力、技术市场、生产网络为特色的“专有性”优势,部分小城镇因过分依赖外来企业或没有本地主导产业而缺乏稳定性[10]。非农产业发育不足,非农就业岗位不足成为小城镇发展的重要因素。根据六普数据,2010年,山东省乡村地区(含镇驻地和乡村)就业中,非农就业仅30.8%,低于全国平均水平35.7%;即使镇(县城和其他建制镇)驻地就业中,非农就业比重也仅为54.3%,低于全国平均水平67.6%。相对欠发达的山东中西部地区,小城镇非农就业不足现象更加突出。

2.5 发展方式粗放, 资源环境压力较大

2000—2012年,山东省小城镇建设用地从2 124.03km2上升到3 462.56km2;人均建设用地从178.5m2上升到255.1m2,其中建制镇从182.4m2上升到255.8m2,乡驻地163.8m2上升到240.6m2。建设用地规模迅速扩张,既源于小城镇人口的迅速增长,又由于缺乏有效的土地集约利用措施,建设用地低效扩张,尤其表现为工业用地的低效利用和工商业用地的沿路建设。同时,与乡镇企业较发达的东南沿海省市相比,山东省小城镇基础设施落后、集聚能力不强,农村工业布局更为分散。由于小城镇污染治理能力不足,小城镇的快速发展带了较为严重的环境污染。

2.6 小城镇作为统筹城乡发展的载体, 仍将承担重要的任务

小城镇是城乡之间最重要的纽带。一方面,由于成本低、风险小的优势,小城镇在接收农民工就近就地转移方面举足轻重。根据《2012年山东农民工监测调查报告》,在山东省2330万农民工中,乡内转移的农民工1347万人,占57.8%;外出(乡外)农民工983万人中,乡外县内的397万人,占40.4%。但由于小城镇就业机会不足、公共服务优势削弱等弱点,以及乡村与县级以上城镇联系更加便利,农村耕地、宅基地、国家扶持政策等相关权益的羁绊等,农民进镇意愿并不强。城乡通勤将成为小城镇和乡村联系的主要方式。另一方面,小城镇承担着为农村居民直接提供绝大部分基本公共服务的责任。剥离了产业功能的、服务半径在3—5km的公共服务中心型小城镇,提供基本公共服务则是其存在的最为重要的价值。

3 山东省小城镇发展的时代背景

3.1 大城市政策导向下小城镇发展受限

1980年代农村改革推动了乡村经济的快速发展,国家和地方政策也有利于小城镇发展,如低廉的资金成本、易得的集体建设用地等。1990年代进入全面的城市改革以后,财政、金融、土地等政策向大城市倾斜。由于收益率下降以及政策引导,乡村金融体系逐步成为乡村资金的收集器,金融支持功能下降。教育、医疗等公共服务水平,小城镇与县级以上城市的差距没有根本性的缩小,甚至出现扩大趋势。土地上,指标分配向大城市倾斜,以零地价或负地价出让土地建设县级以上开发区[11]。但应看到,十八届三中全会提出“建立城乡统一的建设用地市场”,“在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价。……建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制……。完善土地租赁、转让、抵押二级市场”,这将对保障用地指标、优化金融环境起到积极的促进作用。

3.2 经济发展环境发生了根本性变化

1980年代小城镇大发展得益于发展的低成本(低廉的劳动力、土地和资金成本,以及较低的环境管制标准)和短缺经济的市场环境。当前,资源环境压力和劳动者权益保护的约束不断提高,“低成本竞争”模式的发展空间不断缩小[12-13]。我国已成为举世瞩目的“世界工厂”,制造业已没有直线扩张的空间;由于高成本时代的来临,外资已出现向东南亚地区转移的迹象。2008年经济危机以后,中国经济发展的“三驾马车”中,出口因西方发达国家重振实体经济而受到制约,消费因长期的分配失衡难以短期内振兴,投资则因收益率的下降而逐步减缓。在产能过剩的背景下,需要转向以创新为动力的发展模式。小城镇由于难以形成成熟的劳动力市场、技术创新和交易市场,与高等级城镇相比处于显然的劣势。

3.3 乡—城人口迁移增速将减慢

乡—城人口迁移有两个显著的特征,一是年轻人是转移的主力,二是城乡收入和生活品质的差距是重要原因。目前,山东省呈现出显著的老龄化年龄结构,全省15—64岁劳动适龄人口比重呈现持续下降趋势,未来这一趋势将更加严峻,人口转移规模将持续下降。进城的农民工也进入老龄化阶段,相当一部分将返回乡村。另一方面,乡村公共服务水平和人居环境有了很大改善。兼业行为、规模经营、多样经营等增收方式不断创新[14],政府持续加大三农补助,城乡人居环境和收入差距呈现下降趋势。随着国家对农村耕地、宅基地等资产的确权,乡村社会保障不断完善,乡村的“含金量”将持续上升。未来,农村外出人口进城务工将趋于理性,不再盲目流动;就近的态势将更加显著。

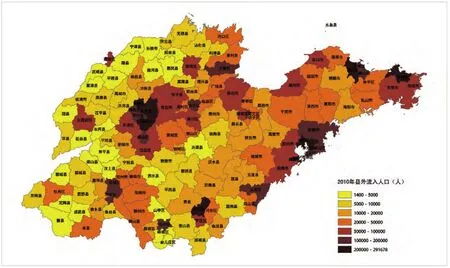

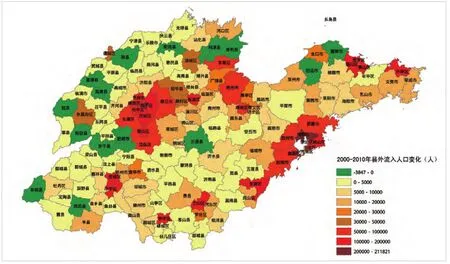

3.4 乡村地区将呈现新的发展态势

未来,伴随着城镇化的持续推进,到2030年左右,山东省城镇化将超过70%,城乡之间人口流动趋于平衡;综合考虑农业资源承载力、城乡发展差距、老龄化等因素,届时乡村常住人口约为3 000万人。农村老龄化加剧,对城乡公共服务资源配置提出新的要求。新一代农场主将成为农业生产的主力军,人均农业资源将极大提升,从而伴随着土地流转,适度规模经营将成为主导发展模式。随着人口减少,适度整合乡村居民点条件将更加成熟(图2,图3)。

图2 2010年县外流入人口

图3 2000—2010年县外流入人口变化

4 新时期山东省小城镇发展的思考

4.1 在城镇体系中, 小城镇发挥重要且辅助的作用

小城镇是山东省城镇体系的重要部分,对带动和服务乡村发展发挥不可替代的作用。但必须冷静地评估小城镇在城镇体系中的作用。建制镇主导城镇化的江苏、浙江、广东地区,被容纳在长三角、珠三角城市带范围之内,大城市、城市带的辐射作用至关重要,而非小城镇孤立发展的结果[1]。山东省小城镇发展背景与之迥异,小城镇难以承担城镇化的主体功能。

但必须认识到,小城镇以其成本低、风险小的优势,在未来城镇体系中仍有重要作用。小城镇集聚人口的作用和在国民经济中的份额虽然有所下降,但作为联系城乡的桥梁,服务于广大乡村地区的公共服务职能却将有很大提升。

4.2 以基本职能为准则, 引导小城镇分类发展

小城镇集聚能力来源于两个基本职能——公共服务职能和生产职能。公共服务职能是普遍性的职能,遵循居民需要相对均衡分布;较强的生产职能则仅在少数条件优越的小城镇形成。由于两者属性和目标不同,公共服务中心和生产职能中心不一定在空间上重合。对生产职能,山东省小城镇目前发展的经济基础、建设基础、产业基础都存在差异,不是每个小城镇都可能较好地发展产业,发展小城镇不能重复“遍地开花、均衡发展”的老路,而是要有选择、有重点地发展,把生产职能重点放到县城和部分基础条件好、发展潜力大的建制镇。对公共服务职能,一般乡镇要确保与县城的基本公共服务均等化;重点镇要加大投入,确保与县城的基本公共服务均好化,并成为一定片区的公共服务中心。

对于工矿型、旅游型、交通节点型等特殊小城镇,应强化其专业化职能,积极拓展产业链,完善一般性职能和公共服务职能,形成规模化、专业化集群优势。一般乡镇着重发展农产品加工业和农业产前产后服务业,建设支农服务基地和农产业深加工基地[15]。位于泰山、沂蒙山、南四湖等生态敏感区的小城镇,在确保生态保育的前提下,引导绿色发展。加大省、市、县(市)3级财政转移支付力度,保障生活质量;引导农村人口集中与转移,按照“绿色型、低碳型、生态化”的要求适度发展乡村旅游和生态农业,严格控制大规模开发建设,并加强绿化建设和生态修复。

4.3 立足区域背景, 引导小城镇分区差异化发展

根据不同的地形条件、交通条件、生态保护要求、与中心城市关系、中心城市发展基础等,区分不同区域和类型,明确城镇的主要功能,避免小城镇均质、无序发展,制定有重点、分步骤的小城镇发展策略。

第一,实施区域非均衡的小城镇发展策略。对山东半岛城市群发达地区,重点发展大城市周边、主要经济廊道沿线等优势区位的小城镇,以城镇带、都市区等空间形态构建不同层级、不同密度的城镇密集地区,引导不同层次的人口集聚。以县级城市和若干条件较好的建制镇为重点,把小城镇作为城镇带、都市区的重要功能单元,与中心城市统一规划,有机组织功能体系。对于鲁西、鲁南欠发达地区,实施“重视差异、分类引导;服务三农、生态宜居”的发展策略[16],推进乡镇合并,降低非公共服务性支出,以利于合并后的小城镇集中资源发展主导产业[17];以城关镇和少量重点镇为主,大力培育生产职能。

第二,以县域为单元组织小城镇功能体系。择优培育重点镇,建立县域各城镇的发展时序,确立不同时期发展重点。具有优势区位、整体发展水平较高的小城镇群,强化区域规划整合,明确发展重点和职能分工,避免恶性竞争。一般乡镇的发展受交通、区位、环境资源的影响,整体上发展动力不足,应重点完善基础设施和公共服务设施;可整合几个镇的资源,合建工业园区、商贸市场、乡村服务中心、基础设施等,实现联动发展。

4.4 实施扩权强镇, 基于综合实力探索责权改革

对吸纳人口多、经济实力强的重点镇,坚持“权责利统一,事权与财权对等”原则,通过授权或委托方式,赋予同人口和经济规模相适应的管理权。省级财政加强对重点镇的支持,进一步理顺县乡财政分配关系,对重点镇建立专项支持资金,适当扩大财权,保障相对稳定富足的资金来源;土地指标给予优先保障,土地增减挂优先试点。大力发展“飞地经济”,以重点镇产业园区为平台,大力推动重点镇与周边乡镇的联合发展。

4.5 科学调整行政区划, 推动经济资源优化配置

为了提高小城镇发展的规模效益,适时推进行政区划调整,稳步推进撤乡设镇、撤乡(镇)设街道,合理调整和优化乡镇布局。乡镇合并要注意几个要点:(1)坚持弱(乡)镇并入强(乡)镇、小(乡)镇并入大(乡)镇等原则,排除行政干扰等非经济因素的影响。(2)乡镇合并要尽可能按照经济区域来进行,撤销乡镇并入同一经济区域的乡镇,或合并乡镇之间有较强的互补性,以实现经济资源配置效率最大化。(3)乡镇合并要考虑合理的服务半径和门槛规模;但对风景旅游区、工矿区、港口区、海岛区、少数民族地区可酌情处理[6]。

4.6 创新体制机制, 探索小城镇发展政策

实施差异化扶持政策,落实有倾向的发展引导。通过体制机制创新,激发都市区范围内小城镇发展活力,探索县域内农村集体经营性建设用地流转与重点镇建设用地需求挂钩,扶持本地优势制造业发展,对接中心城市的配套产业发展。支持鲁西和鲁南振兴发展,加强对重点镇的土地指标和财政支持。逐步推动农村金融体制改革和土地股权化改革,提升小城镇的财、地供给能力;在此基础上,优先保障中西部地区重点小城镇的财政和土地补贴。

保障小城镇财税基础,完善公共服务体系。建立各级财政长期的专项资金支持体制,加大对乡镇财政转移支付力度,大力培育乡镇财源。以常住人口为对象,完善教育、医疗、养老等社会保障体系,促进迁移人口的完全市民化。扩大城镇非农就业容量,满足不同层次的就业需求,鼓励城乡双栖、工农兼业。以乡镇为单位建立劳动保障事务所,加强对农村转移劳动力的就业服务和信息引导,鼓励就地就近就业和返乡创业。

推动农村产权制度改革,建立农业人口转移的促进机制。切实保障农民土地承包经营权、农户宅基地用益物权和农民集体经济收益分配权,积极探索农民相关权益的实现形式。保留进城落户农民土地承包经营权不变,建立健全农村土地流转服务体系,降低土地流转成本和风险。积极探索农民进入小城镇后原有承包地和宅基地的退出制度,合理分配土地增值收益。积极探索集体建设用地使用权入市流转机制,鼓励乡镇、村集体经济组织依法以集体建设用地使用权入股、联营等形式,参与城镇建设或兴办企业,激活城郊集体建设用地市场。在集体经济产权制度下,体现农民对于集体资产的所有权,维护其合法权益。

5 结语

本文深入分析山东省小城镇发展特征和面临的时代背景,探讨了新时期小城镇在城镇体系中的定位和未来的发展路径,明确指出未来小城镇在城镇体系中的地位将有所下降。未来小城镇要立足生产职能和公共服务职能,根据发展潜力组织小城镇生产职能体系,根据均衡服务原则组织小城镇公共服务职能体系。要结合区域发展背景、小城镇类型、发展潜力等,实施分类、分区指导。

为更好地指导山东省小城镇发展,未来应在如下几个方面深入探讨:(1)从区域背景出发,比较分析各地区小城镇发展模式,找出各种发展模式的前提条件、动力机制、可复制性。(2)深入地方调研,以更详细的资料进行分析,并进行较多的案例比较研究。(3)探索当前小城镇发展面临的政策性瓶颈,提出更切实可行的改革路径。

References

[1]陆杰华,韩承明. 论小城镇与我国的城镇化发展道路[J]. 中国特色社会主义研究,2013(1):98-104.LU Jiehua,HAN Chengming. The Road of Urbanization Development of Small Towns and in China[J]. Studies on the Socialism with Chinese Characteristics,2013(1):98-104.

[2]赵新平,周一星,曹广忠. 小城镇重点战略的困境与实践误区[J]. 城市规划,2002(10):36-40.ZHAO Xinping,ZHOU Yixing, CAO Guangzhong. Predicament and Practice Focus Strategy of Small Towns[J]. City Planning Review,2002(10):36-40.

[3]秦尊文. 小城镇道路:中国城市化的妄想症[J]. 中国农村经济,2001(12):64-68.QIN Zunwen. The Path of Small Towns:Chinese Urbanization Paranoia[J]. Chinese Rural Economy,2001(12):64-68.

[4]赵新平,周一星. 改革以来中国城市化道路及城市化理论研究述评[J]. 中国社会科学,2002(2):132-138.ZHAO Xinping,ZHOU Yixing. Review of Chinese Urbanization and Urbanization Theory since the Reform [J]. Social Sciences in China,2002(2):132-138.

[5]耿宏兵,刘剑. 转变路径依赖——对新时期大连市小城镇发展模式的思考[J]. 城市规划,2009,33(10):79-83.GENG Hongbing,LIU Jian. Transition Path Dependence - Re flections on the Dalian Municipal Development Model of Small Towns[J]. City Planning Review,2009,33(10):79-83.

[6]林光斌. 社会等级制度与乡村财政危机[J]. 社会科学战线,2003(1):93-105.LIN Guangbin. The Social Hierarchy and Rural Financial Crisis [J]. Social Science Front, ,2003(1):93-105.

[7]贾康,白景明. 县乡财政解困与财政体制创新[J].经济研究,2002(2):3-9.JIA Kang,BAI Jingming. County and Township Financial Difficulties and Financial System Innovation[J]. Economic Research Journal,2002(2):3-9.

[8]石忆邵. 中国农村小城镇发展若干认识误区辨析[J]. 城市规划,2002,26(4):27-31.SHI Yishao. Discrimination of Some Misunderstandings of Chinese Small Rural Towns[J]. City Planning Review,2002,26(4):27-31.

[9]俞燕山. 我国城镇的合理规模及其效率研究[J].经济地理,2000,20(2):84-89.YU Yanshan. Study on Reasonable Scale and Efficiency of Towns in Our Country[J]. Economic Geography,2000,20(2):84-89.

[10]王玉华. 乡镇企业集聚的土地制度创新与小城镇发展——再论“孙耿模式”[J]. 管理世界,2002,(3):96-100.WANG Yuhua. Land System Innovation of Township Enterprises Agglomeration and Development of Small Towns——More on“Sungeng Mode” [J]. Management World,2002,(3):96-100.

[11]陶然. 中国土地改革路径还需明晰[EB/OL].(2014-01-24)[2014-07-20].http://www.ftchinese.com/story/001054549.TAO Ran. The Reform Path of China Land Have to Be Clear [EB/OL].( 2014-01-24)[2014-07-20].http://www.ftchinese.com/story/001054549.

[12]金碚. 资源与环境约束下的中国工业发展[J]. 中国工业经济,2005(4):5-14.JIN Pei. Chinese Industrial Development under the Constraint of Resources and Environment [J].China Industrial Economics,2005(4):5-14.

[13]刘世锦. 关于我国增长模式转型的若干问题[J].管理世界,2006(2):1-9.LIU Shijin. Some Problems about the Transformation of China’s Growth Model [J].Management World,2006(2):1-9. []

[14]李兰永. 山东省城镇地区就业现状与劳动力供求变动趋势[J]. 城市问题,2010(4):53-58.LI Lanyong. Trend of Employment Status and Labor Supply and Demand in Urban Area of Shandong Province [J]. Urban Problems,2010(4):53-58.

[15]王富喜,王仲智. 改革开放以来山东省城镇化进程中的主要问题与发展对策[J]. 经济地理,2005,25(6):838-842.WANG Fuxi,WANG Zhongzhi. Main Problems and Countermeasures in the Process of Urbanization Development of Shandong Province since the Reform and Opening up [J]. Economic Geography, 2005,25(6):838-842. []

[16]张立. 新时期的“小城镇、大战略”——试论人口高输出地区的小城镇发展机制[J]. 城市规划学刊,2012(1):23-32.ZHANG Li.“ Small town,big strategy”in the New Period——Small Towns Development Mechanism of High Population Output Areas[J].Urban Planning Forum,2012(1):23-32.

[17]孔祥智. 当前农村小城镇发展中存在的主要问题和对策建议[J]. 管理世界,2000(2):156-164.KONG Xiangzhi. The Current Main Problems and Countermeasures in the Development of Rural Small Towns [J]. Management World,2000(2):156-164.