留守儿童教育现状调查研究

——以沙埠小学为例

2014-08-06黄卫东方宇

黄卫东,方宇

(安徽大学 社会与政治学院,安徽 合肥230601)

家庭在人一生的社会化中都起着重要的作用,家庭教育在整个教育体系中举足轻重,父母在儿童的家庭教育中担当着重要的角色,具有不可替代性。同时,学校及老师是除家庭之外的另一教育资源。学校是儿童初始社会化的主要阵地,它对儿童的教育管理工作有着不可推卸的责任。众所周知,留守儿童有着自身的特殊性,需要相关部门的高度重视,不仅在学习方面,在心理和生活方面也应该加大关注的力度,给留守儿童创造一个快乐成长的环境。

一、农村留守儿童类型

留守儿童是指父母双方或者一方外出到经济发达的地区务工,而自己留在农村生活的少年儿童。他们或者是单亲生活,或者与上辈亲人一起生活。从目前我国各地区实际情况来看,可将农村留守儿童分为以下几种类型:

(一)单亲监护型

由父母中的一方在家抚养,缺少 “健全”的双亲的监护,多有以下特征:孩子得到的关爱不健全,只得到父母一方的爱与教育,造成另一方爱与教育的缺失。

(二)祖辈监护型

父母均在外务工,孩子由祖辈临时监管照顾。这类孩子的特征主要表现在:易产生隔代教育的弊端,如祖辈文化教育程度较低,难以在智力教育上给予孩子帮助;身体老迈,难以在体力上承担起照顾孩子的重任。

(三)亲朋监护型

父母均外出打工,将孩子托付给叔婶、姑舅或别的朋友等。这些孩子的临时监护人较多关注的是孩子的安全问题,而较少关注孩子的教育以及心理、精神上的需要。

(四)自我监护型

父母亲均外出打工,孩子独自在家,进行自我管理。这种类型的孩子特征一般为14~16岁的初、高中生,父母在财、物方面尽可能的满足孩子的需要,而对孩子的心理及精神方面的慰藉和关怀甚少。[1]

二、沙埠小学留守儿童教育现状调查分析

此次调查以沙埠小学留守儿童为对象,主要是以问卷形式展开的,同时对一些教师进行了走访,有关留守儿童教育问题的主要调查如下:

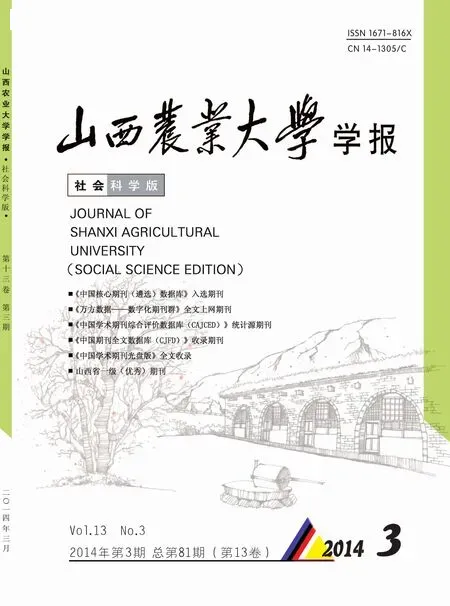

1.在回答 “学习成绩在班级中排什么名次”时,统计数据如图1所示:

图1

由数据可知:只有10%的学生选择 “上游”,22%的学生选择 “中上游”,30%的学生选择 “中游”,28%的学生选择 “中下游”,却有10%的学生选择成绩排在班级 “下游”。说明留守儿童由于父母不在身边而对他们的学习产生了负面影响。

2.在回答 “平时学习上遇到困难,你一般采用什么方式解决”时,74%的学生选择 “请教老师”给予帮助,66%的孩子选择 “询问长辈”,14%的孩子选择 “求助同学”,52%的孩子选择“自己解决”。数据显示绝大多数学生往往将希望寄托于老师和长辈们,但是由于限制,他们往往只是将结果和答案告知学生,学生却难以从根本上进行理解。

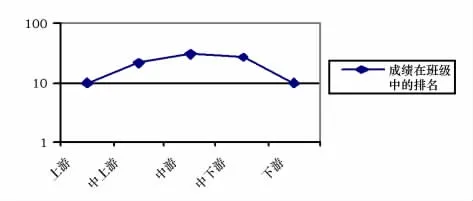

3.在回答 “你现在的监护人平时经常主动和你谈论学习的事情”时,统计数据如图2所示:

图2

通过观察数据,可以了解,在留守儿童中,绝大部分儿童没有得到监护人在学习上应有的关心,只有20%学生的监护人平时主动经常和其谈论学习的事情。究其原因,是因为作为孩子的亲生父母不在身边,孩子被托付给祖辈或者亲朋,临时监护人由于自己的原因无法做到像孩子亲生父母般给予孩子无微不至的关怀。

4.在回答 “在家做作业时监护人辅导你吗”时,统计数据如表1所示:

表1 监护人辅导作业情况

上图数据显示出留守儿童由于身受不同监护人的看管,所以在辅导作业方面也来自不通人群,有 “单亲”,有叔伯,有祖辈。但是多种途径也并不一定意味着学习辅导的效果就好。同时,仍有34%的儿童因父母不在身边而缺乏辅导。

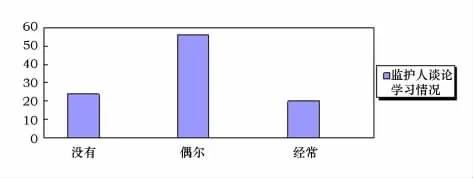

5.在回答 “你对上学的感觉是”时,统计分析数据如图3所示:

调查数据说明一半以上的留守儿童,与非留守儿童一样,对读书学习也充满兴趣。但同时也有特殊的情况,那就是在留守儿童中,8%的学生选择对读书上学 “不太喜欢”,6%的学生选择“很不喜欢”,2%的学生选择 “不想上了”,这说明学生在思想和认识上存在着问题。

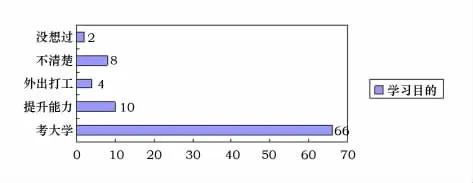

6.在回答 “学习的主要目的是”时,统计数据如图4所示:

图3

图4

通过对统计数据的分析,可以得出:绝大部分学生能够明确自己的方向,能够形成自己的理想和认识。这一方面与监护人的家庭教育分不开,另一方面也与学校及老师的教导分不开。同时,在明确学习目的方面也存在着问题。少数学生不能明确学习的目的,2%的学生没有考虑过为什么学习,8%的学生对学习目的这一概念模糊,4%的学生认为学习是为了将来外出打工。究其原因,无非是临时监护人、学校教育工作及个人认识不足三方面。

三、沙埠小学留守儿童教育中存在的问题

(一)学习缺乏适宜监管,成绩不理想

学生学习成绩差,监护人有不可推卸的责任。儿童在初学阶段都会或多或少的遇到这样那样的问题,而当孩子遇到问题时向谁请教,谁来解决成为一个难题。有的孩子选择 “询问长辈”来解决学习上的问题,但是未必有较为满意的结果。作为留守儿童的长辈,不是孩子的叔伯就是爷爷奶奶、外公外婆。叔伯这一辈的中青年有自己事业,有自己的孩子,没有多余时间和精力放在被托管的留守儿童身上,不可能做到犹如亲生父母般在学习上无微不至的关爱与呵护。对于孩子的爷爷奶奶等祖辈来说,他们往往将孩子看做手心里的宝,给孩子的多是纵容和不管不问,只要孙辈开心就好。虽然也有一些祖辈看重孩子的学习教育,但是由于隔代教育以及他们自身体力及脑力的限制,使得他们在对孙辈的学习教育上只能是心有余而力不足。[2]

(二)学习教育关怀少,学习环境差

留守儿童生活在没有双亲在的 “单亲”家庭、亲朋家庭或者祖辈家庭中,由于各监护人主体条件的限制,意识不到位,责任不明确,导致孩子学习教育的环境差,严重影响孩子的学习。

大多数监护人(非 “单亲型”监护人)考虑到受到孩子父母的托付,在思想上形成较统一的认识,那就是不能让孩子受苦,一定要让孩子过得开心,不然无法向孩子的父母交代,然而却忽视了对孩子学习教育上的关怀。

部分留守儿童在学习上没有良好的环境保障,做作业时缺乏监护人辅导,往往只能靠自己。虽然有一部分留守儿童可以接受到监护人的辅导,但是往往面临监护人本身学习能力有限、空闲时间较少的局限,依旧无法摆脱缺乏足够完善的学习教育环境的困境。

(三)学校教育工作不到位,影响全面成长

众所周知,学校及老师是除父母之外的另一教育资源。是培养学生人生观、价值观的主战场。如果一所学校,特别是农村中、小学忽视了对学生在学习、生活、理想等方面的教育,这所学校则有负于人民的重托,更会影响到学生的全面成长。我们的教育形势和方式确实存在着不能适应全局的局限,所以需要追根溯源,审时度势的看待目前农村的教育问题,以更加适应学生的教育方式来革新教育,让每个孩子都享受应有的教育。

现实数据说明,有一部分农村留守儿童在接受教育时,没有形成对学习,对教育的正确认识,把学习教育看成很平淡的事情,反映出了部分留守儿童没有形成良好的人生观和正确的价值观,这与学校教育工作有很大的关系。

四、沙埠小学留守儿童教育问题产生的原因

(一)农村经济社会发展落后

从根本上来说,留守儿童问题,可以归结为二元经济体制的长期实行,导致农村经济社会发展落后的产物。当今社会,一方面城市地区飞速发展,另一方面农村的经济社会发展却相对滞后,尤其是边远山区。迫于生计的压力,很多农民为了改善家庭的经济生活状况,让子女摆脱眼前的贫穷,选择离开农村进城务工,父母双方或者一方的离开使儿童成长的家庭环境不完整,他们在缺少父母监管的环境下成长,留守儿童的教育问题随之产生。[3]因此,教育者认为,落实和统筹好城乡的发展,把 “三农”问题做为一项重要的工作,可以有效的缓解农村留守儿童问题,只有农业、农村、农民真正发展了,留守儿童问题才能迎刃而解。

(二)监护人自身因素的欠缺

一是责任意识不强,在父母以外的其他监护人眼里,认为孩子的父母把孩子交给自己照看,不能对孩子管的太严,否则会使孩子产生反抗情绪,因此放松了教育监管;二是监护任务不清楚。监护人往往会认为吃好穿好就是对孩子的疼爱,从而忽视了孩子的学习教养,吃穿的投入远远大于教育的投入;三是监护人精力和脑力跟不上。由于临时监护人大多数是老年人,易受自身条件的限制,有的监护人同时要照看几个留守儿童,因此个体儿童就不能够得到足够的关爱。加之自己的身体状况不好,有时候也需要别人照顾,因此造成了对留守儿童教育的忽视。[4]

(三)学校教育工作和教师关怀的缺失

面对留守儿童教育中存在的问题,校方的责任是显然的。学校不仅是一个负有责任的教育机构,更是社会中的一个团体,应该发挥优势,认真履行自己的责任,担当好教书育人的角色。但是,处在义务教育阶段的小学教育由于编制、经费等因素的限制,往往不能充分发挥自身的作用。为了应付应试教育制度所分配的任务,学校及老师将讲授课程文化知识作为教学的重点,不因地制宜的实施因材施教,同时忽视了为人之师应发挥的人文关怀和引导作用,缺少对学生在学习生活上的关心与帮助,很少引导学生树立和形成正确的人生观和价值观。

五、解决农村留守儿童教育问题的思考与建议

沙埠小学留守儿童只是中国目前2000万名留守儿童的一个小代表,沙埠小学留守儿童在教育方面所呈现的问题也只是中国目前所有留守儿童面临的众多问题的一个缩影。笔者从调查结果出发,提出了关于解决农村留守儿童教育问题的个人见解。一方面希望能够早日解决好沙埠小学留守儿童的教育问题,另一方面则是想通过此举为解决更多像沙埠小学留守儿童在内的所有留守儿童的教育问题提供参考。

(一)完善农村经济社会事务,推进社会主义新农村建设

从根源上来讲,留守儿童学习教育问题的产生,与长期城乡分治的二元化结构造成的城乡发展差距有很大关系。从社会主义和谐发展的角度出发,缓解留守儿童学习教育问题,要大力发展农村经济,构建社会主义和谐社会,要统筹城乡区域发展,消除在计划经济体制时,遗留下的城乡二元结构的影响。[5]为此,要大力推进农业产业化和农村工业化,努力推进农村经济发展。农村经济发展了,更多的农民才愿意选择当地就业,这样就可以使更多的孩子享受家庭的温暖。

(二)提高父母对子女教育问题的认识

父母是子女的首任教师,对子女的影响也最大。若想培养孩子健全的人格、良好的品德和优秀的成绩,父母要形成高度的责任心和认识意识。在当下物质条件基本可以满足的条件下,父母应该放开眼界作出长久打算,多关心子女的成长,多为子女的教育考虑,为子女未来的发展奠定一定的基础。教育专家认为,处于义务教育阶段的学生应该至少有一位家长留守,这样才能使学生的人格和学业得到持续健康的发展。众所周知,儿童的人格发展很大程度上受着亲子关系的影响,通过国外Blunrind.D和Ainswirth.M的研究,国内的孟育群、刘金明的研究,都可以发现并印证:亲子关系和早期家庭教育是儿童社会化和人格发展的核心和主要动因,对儿童的发展起决定性的影响。儿童的学习成绩与亲子关系存在着很大联系,俞国良等的研究得出了 “学习不良儿童家庭资源、学习动机和认知水平因果关系的模型”,从这个模型可以看出,很多学习不良儿童的学习动机受着家庭资源的影响,与家庭资源个体的认知水平也有很大的关系。[6]

(三)建立农村社区对留守儿童的教育监护体系

社区是一个拥有丰富教育资源的小社会,相关工作部门要做好政策宣传,鼓励支持引导民间力量和资金兴办如留守儿童服务站等多种形式的托管服务机构,以此来为农村留守儿童的健康成长提供质量较高的服务。在基层农村中应该让政府发挥主导作用,由村委会负责,联合诸如妇联、派出所以及志愿者等社会力量构建一个立体的农村留守儿童的教育与监护体系。[7]通过这个体系更好的了解留守儿童的生活学习状况,及时作出应对策略,妥善处理存在的问题。在这方面,很多地方已经有了很好的实践先例。如陶行知家乡——安徽歙县创立的 “代理家长”制度,安庆的姥山社区成立 “留守儿童之家”,在实践中均取得了良好的效果。

(四)增加学校的办学力度,发挥相应的功能,关爱留守儿童

学校是实施教育的主要场所,在解决留守儿童教育问题上有着重要的作用和义不容辞的责任。学校应建立专门的机构,使留守儿童的教育工作能真正落到实处,并把这种工作作为专项来处理,真正发挥学校应有的功能。针对留守儿童,建立留守儿童档案,以班级为单位,详细记录留守儿童的姓名、年龄、兴趣爱好、智力水平、性格特征、学习动机和态度、学习能力和方法等等情况,不定期的采取合适的方式与留守儿童进行谈话,了解他们的学习生活状况,体现身为老师的关心。同时还应该提高农村中小学教师的教育程度,加大对农村教师的培训以此提高他们的教学技能,丰富教学方法和形式,满足教学的需要,保证每个学生都喜爱学习,高兴上学,乐意接受知识。[8]

六、结语

留守儿童的教育问题是留守儿童群体面临的众多问题的一个关键性问题,只有解决好教育问题才能有助于解决留守儿童的生活、性格、思想、心理、安全等各种问题。[9]在倡导教育公平的大背景下,完善和解决各阶层的教育需求是促进社会公平的一个有效手段,教育问题关系到国家的未来,虽然近年来大力倡导解决教育问题,但是农村教育的发展还有很大的改善空间,尤其是留守儿童的教育问题,因此留守儿童的教育问题需要各界的广泛参与,共同关注。

[1]徐群.关注留守儿童教育与创建和谐新农村 [J].现代农业科技,2007(11):156-157.

[2]赵越.农村留守儿童教育策略研究 [J].东北师范大学学报,2010(5):12-15.

[3]郝志瑞.新时期农村留守儿童教育问题探析 [J].山西农业大学学报(社会科学版),2010(2):13-15.

[4]王青.农村留守儿童教育问题研究 [J].华中师范大学学报,2006(5):19-22.

[5]王璠.统筹城乡发展与体制创新研究 [J].西北农林大学学报(社会科学报),2006,6(5):21-23.

[6]田景正.关于农村 “留守儿童”教育问题的思考 [J].当代教育论坛,2006(5):13-15.

[7]许旭.关注 “三农”解决好农村留守儿童的教育问题 [J].湖南广播电视大学学报,2006(1):37-39.

[8]杨东平.发展教育需先弥补短板 [J].中国改革,2008(1):59-60.

[9]任运昌.莫为留守儿童贴上 “污名”标签 [J].中国农村教育,2008(4):35.