城市化进程中天津城市热岛景观格局变化分析

2014-08-06赵全勇孙艳玲王中良

赵全勇 ,孙艳玲 ,王中良 ,b

(天津师范大学a.城市与环境科学学院,b.天津市水资源与水环境重点实验室,天津300387)

城市化是社会的全面发展过程,不仅可以促进社会经济的发展,还可以促进社会文明的进步.然而在城市化进程中,也产生了一系列的生态环境问题,给城市发展带来了严重的负面影响[1-2].其中,城市热岛效应是1个极为严重的城市环境问题.随着城市化进程的加快,城市热岛问题愈发突出,对城市居民的正常生活和健康产生了严重影响,也受到国内外学者的普遍关注[3-10].

城市热岛景观格局是利用景观生态学的方法和原理研究城市热岛问题,有利于对城市热岛在分布、形状和空间组合等方面进行确切地描述,为更好地研究城市热岛问题提供了新的思路和手段[11-12].由于城市热岛景观格局以生态学的方法和原理为基础,因此更具科学性.已有学者使用景观格局指数对城市热岛进行表征和描述,为有效改善城市热岛效应、城市规划和城市绿化建设提供了重要的理论依据.江学顶等[13]利用遥感(RS)与数值模拟(MM5)等方法对珠江三角洲及城市群的热力景观的空间格局指数进行反演,对城市热力景观进行了研究,并分析得出其日变化规律;孟丹等[14]利用ASTER影像,在不同粒度下计算出相应的景观格局指数,对北京市热力景观格局及其尺度效应进行分析;黄聚聪等[15]利用厦门市1987年—2007年间5景Landsat TM/ETM+所得数据对地表温度进行反演,并在景观格局指数的基础上分析了厦门在城市化过程中热岛景观格局的演变趋势;白杨等[16]以上海市为研究对象,采用1987年—2010年4景Landsat TM/ETM+遥感影像反演地表温度,并借用景观格局指数分析了上海市热岛景观格局时空演变特征.

随着经济的快速发展,作为环渤海经济中心的天津加快了城市化进程的步伐.快速发展的城市化进程造成城郊下垫面温差逐步扩大,城市热岛效应愈加明显[17].近年来,一些学者对天津城市热岛效应进行了研究,主要集中于天津城市热岛的时空变化特征[18-20],而有关天津城市热岛景观格局的研究较为缺乏.因此,本研究以天津为研究区域,以2001年、2003年、2006年、2008年和2009年5景Landsat TM/ETM+遥感影像作为研究基础数据,对天津城市热岛景观格局的时空演变进行定量分析与探讨,以期为缓解天津城市热岛强度、合理进行城市生态景观建设提供科学的理论基础.

1 研究材料与方法

1.1 研究区域与数据来源

天津坐落于 38°34′N~40°15′N,116°43′E~118°04′E,地处华北平原东部,北靠燕山,东临渤海,全年平均气温13.4℃,属于温带季风性气候类型,常住人口为1 299.29万人,是中国4大直辖市之一,也是中国北方最重要的沿海开放城市.天津滨海新区位于环渤海经济圈中心地带,是中国邻近内陆国家的重要出海口.改革开放以来,天津滨海新区经济快速发展,外资大量进入,成为中国北方发展最快的地区之一.本研究选取天津市中心城区和滨海新区为研究区域,其中,中心城区包括市内6区(河北区、红桥区、南开区、和平区、河东区和河西区)和近郊4区(东丽区、津南区、西青区和北辰区),滨海新区包括3个区,即塘沽区、汉沽区和大港区,研究区域为天津快速城市化地区,如图1所示.

图1 天津市中心城区及滨海新区示意图Fig.1 Location of central city and binhai new area of Tianjin

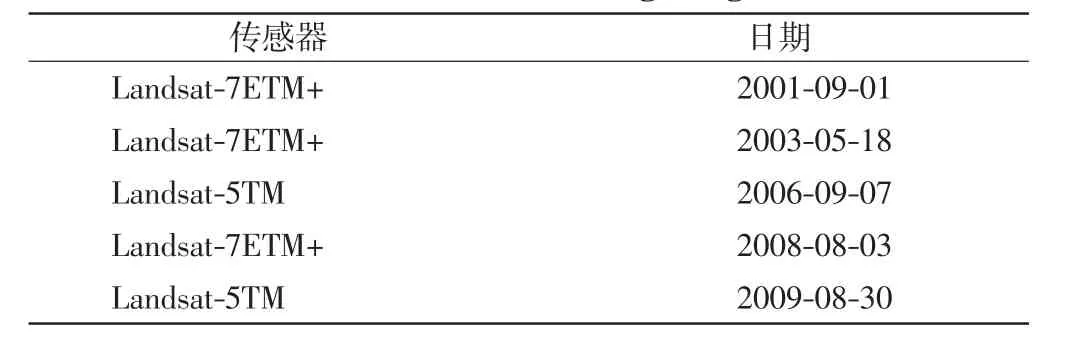

研究所用的数据为Landsat TM/ETM+的第6波段遥感影像,其中TM6波段空间分辨率为120 m,ETM+6波段空间分辨率为60 m.选取2001年—2009年获取的5景遥感影像,如表1所示,122/33为轨道号.5景Landsat TM/ETM+遥感影像均在研究区天气晴朗、大气透明度高的情况下获取,所以成像质量均较好.5景遥感影像采用WGS-84椭球和基准面,并被精纠正到UTM投影坐标系(N50带)中,利用重采样方法统一了空间分辨率.

表1 遥感影像Tab.1 Remote sensing images

1.2 研究方法

1.2.1 亮温反演方法

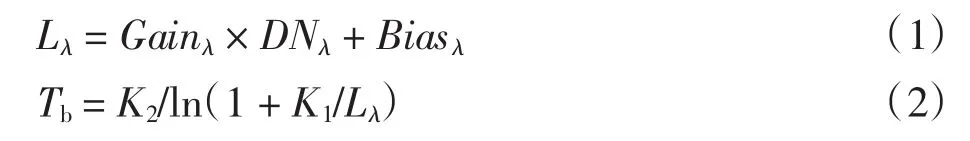

利用TM和ETM+热红外波段反演亮温,其中TM影像使用的热波段是6波段;而ETM+影像使用的热波段是62波段[21].首先将DN值转化为辐射亮度值,此步骤通过式(1)实现,然后再将辐射亮度转化为亮度温度,此步骤运用式(2)实现.

式(1)和式(2)中:Lλ为辐射亮度;Tb为亮度温度(K);Gainλ为转换函数的斜率;Biasλ为截距,Gainλ和 Biasλ的数值可在TM/ETM+影像自带的元数据中获取;K1和K2为卫星发射前预设的常量,对于Landsat-5的TM 数据,K1=607.76 W/m2srμm,K2=1 260.56 K[22];对于Landsat-7的ETM+数据,K1=666.09 W/m2srμm,K2=1 282.710 8 K[23].

1.2.2 热岛等级划分

热岛等级划分的方法是首先利用式(3)将反演得到的亮温计算得出相对亮温值

式(3)中:Tui为研究区内第i个像元的亮温;Ta为整个研究区的平均亮温值.然后根据R值划分研究区中所有热岛景观斑块等级,如表2所示.

表2 热岛等级划分及代表的意义Tab.2 Segmentation of thermal patches and its meaning

1.2.3 热岛景观指数

本研究根据景观生态学的理论与方法,使用景观格局分析软件Fragstats 3.3,对景观格局指数进行计算,并利用计算所得的数值对近10年来天津城市热岛景观格局的演变特征进行分析.景观指数的选取主要包括2个方面:用于描述热岛整体特性的景观水平上的景观指数和主要描述研究区热岛景观中高等级斑块类型(4、5和6)的数量和结构的类型水平上的景观指数.斑块数量(NP)、面积(TA)、斑块密度(PD)、平均斑块面积(AREA_MN)、面积加权形状指数(SHAPE_AM)、聚合度(AI)、蔓延度(CONTAG)、散布与并列指数(IJI)、多样性指数(SHDI)和均匀度指数(SHEI)为景观水平上的景观指数;类型面积(CA)、斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)、平均斑块面积(AREA_MN)、面积加权形状指数(SHAPE_AM)和平均邻近指数(PROX_MN)为类型水平上的景观指数.所有景观格局指数分别从数量、形态和结构3个方面表征天津城市热岛景观格局特征及变化.

2 结果与分析

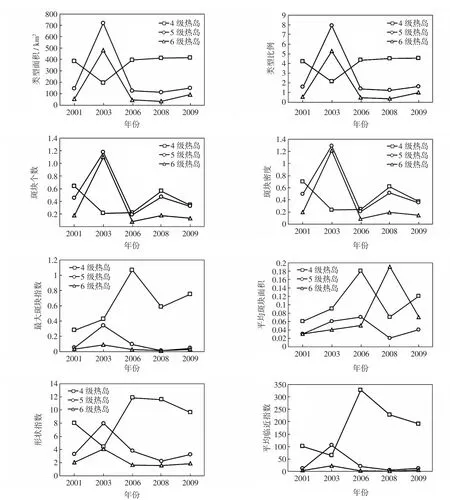

2.1 类型水平热岛景观格局指数变化特征

起主导作用的热岛景观类型(4、5和6类)对天津城市热岛效应的发展和演变具有极为重要的影响,其近10年的变化过程和发展态势如图2所示.类型面积(CA)描述了热岛景观斑块类型面积,类型比例(PLAND)描述了各类型热岛景观面积占总面积的比.研究区CA的变化趋势和PLAND变化趋势相同,均呈上升趋势,表明对天津城市热岛效应起主导作用的热岛景观类型的面积增加导致热岛影响区域范围增加.斑块个数(NP)描述了各热岛景观类型的斑块数量,斑块密度(PD)是指斑块数量与斑块总面积的比值,斑块数量愈多则表明PD值越大,斑块破碎化和割裂化的趋势越明显,破碎度和割裂度越大.研究区中NP和PD的变化趋势相同,均呈下降趋势,说明各高等级热岛斑块破碎化程度明显减弱,高等级热岛景观呈现出集聚形态.最大斑块指数(LPI)描述了各类中最大斑块面积占研究区面积的比例,研究区中,4级热岛LPI值增大,5、6级热岛LPI数值变化不大,这说明高等级热岛的斑块面积不断增大并提高了周围低等级热岛类型,使热岛所产生的影响在区域和面积上不断增大.平均斑块面积(AREA_MN)描述了各等级热岛斑块面积的平均值,研究区AREA_MN总体呈上升趋势,说明天津城市热岛高温斑块的单体面积整体上逐渐增加,斑块间的外部连接也逐渐完善,为形成更大组团奠定基础.形状指数(SHAPE_AM)反映了斑块形状的复杂程度,当斑块形状接近正方形时其值为1;当斑块形状越来越复杂时其数值上升.研究区SHAPE_AM总体呈上升态势,其中4级热岛景观类型上升幅度最大,这表明研究区域内热岛斑块形状越来越不规则,并向越来越复杂的方向发展.平均邻近指数(PROX_MN)是阐述同类热岛景观斑块在空间分布上相对位置关系的指标,斑块间的临近水平越差,即在指定范围内无相同斑块类型存在时,其数值趋向于0;当斑块间的临近水平越好,即同类斑块的距离越近时,其值增大.研究区PROX_MN数值增加说明同类斑块距离越来越近,各斑块的边界向外围扩展,斑块间的连接性越来越好,城市热岛影响面积逐渐增大,且这种趋势在近些年的发展中越来越明显.

图2 类型水平热岛景观指数变化情况Fig.2 Variation characteristics of urban thermal landscape metrics at class level

2.2 景观水平热岛景观格局变化特征

天津近10年来城市热岛变化在景观水平上的各个景观指数的变化趋势如图3所示.由图3可以看出,热岛景观从数量特征上表现为斑块面积(PD)在研究区内呈下降趋势,平均斑块面积的(AREA_MN)增加体现出随着城市化发展,天津热岛景观分布越来越集聚化,呈组团状.从形态特征上看,研究区形状指数(SHAPE_AM)增大说明热岛景观斑块形状越来越复杂.从结构特征上看,聚合度(AI)是在景观水平上描述同类型的2个或多个斑块在像素上聚合成一个斑块的临近关系,研究区AI总体上升说明天津热岛斑块的邻接关系越来越密切,天津热岛类型分布越来越紧凑.蔓延度(CONTAG)是不同斑块类型的聚合度在景观水平上的反应,当由很多小斑块构成区域内景观时,其值降低;相反,当各斑块在景观中相互产生较好的连通性时,其数值上升.研究区蔓延度大体上升表明景观中的优势斑块类型有较好的连通性,斑块内部的连通性越来越好,各斑块边界逐渐向周围蔓延;散布与并列指数(IJI)阐述了各斑块类型在景观中混合分布的状态,即各类斑块散布与并列在景观中的状况与程度,IJI的取值范围为0~100,随着其数值的增大,各斑块周围邻接的斑块数量和斑块类型都逐渐增加.研究区内IJI呈小幅度减小趋势说明各类斑块混合分布的程度随城市化的进程小幅度降低.多样性(SHDI)和均匀度(SHEI)分别描述斑块类型的丰富程度和均匀分布程度.研究区SHDI与SHEI的变化趋势相同,均呈下降态势,表明近10年间天津在城市化不断向前推进的大背景下,热岛景观斑块类型下降,并且景观类型在空间上的分布也向不均匀化发展.

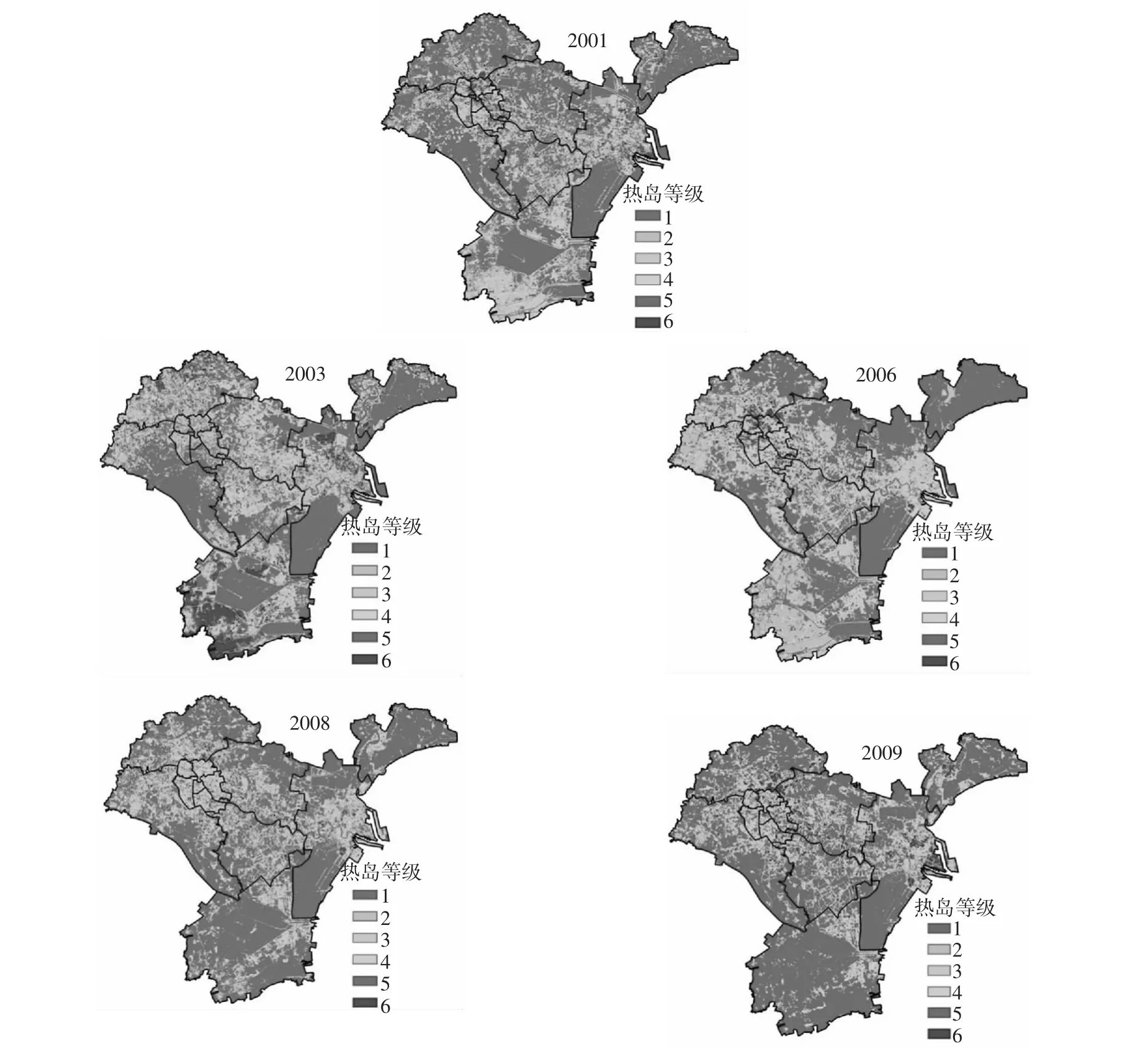

2.3 热岛景观格局变化的空间特征

图4 给出了2001年—2009年间5个时期的热岛景观等级分类图.从图4中可以看出,2001年天津地区出现2个强热岛中心区,其位置分别在东部和西部,东部集中在天津市区,西部主要集中在塘沽区的中东部.2个热岛中心由一条形似带状的路径相连,在南部与北部也零星分布热岛等级较强的斑块,2001年的天津热岛强度已在1个较高的基础上,集中度较强,密度也较大,分布极不均匀.而到2003年,天津市的热岛中心发生了明显的变化,热岛中心出现在西南部、东部和西北部,其中西南部所占面积最大,集中分布在大港区西南部.从总体上看,4、5和6级热岛所占总面积从2001年的575.43 km2增加到2003年的1 390.70 km2,斑块数量也在增加,聚合度变差.造成此种现象的主要原因主要在于2003年选取的是5月中旬的遥感数据,此时正值天津冬小麦收割季节,而大港区西南部大部分为农田,而此时农田被裸土覆盖,温度上升快,因此对热岛空间分布产生了影响,导致2003年的热岛中心分布在大港西南部.2006年天津热岛所呈现的趋势与2001年热岛演变的趋势有一定的相似之处,不同之处在于位于东部和西部的2个热岛中心都有不同程度的削弱.在热岛中心处,4级热岛所占比重较大,而5、6级热岛所占面积大体呈缩小趋势.2006年位于大港区面积巨大的热岛中心降低为对于城市热岛贡献度不大的1、3级热岛.2008年2个热岛中心的热岛效应增大并呈现分散分布的态势,在塘沽区中东部的热岛中心的热岛水平也逐渐增高并向外扩散.2009年两大热岛中心进一步“变热”,并向周围地区扩散,位于汉沽区西北部的热岛中心热岛等级升高程度明显,其面积也在2008年—2009年迅速增高.由图4可以看出,天津热岛中心在这5景中大部分集中在市区、塘沽区中东部和汉沽区西北部,个别年份集中在大港区西南部,其中比较稳定的为市区热岛中心和塘沽区中东部热岛中心.总体而言,随着天津城市化发展的进程,天津热岛呈现出除2003年外其他4景均较为平稳的变化趋势,并在整体上表现出以天津市市区和塘沽中东部热岛中心为核心并向外逐步扩散的特点.

图4 研究区2001年—2009年5景影像热岛景观斑块等级分类图Fig.4 Urban heat island patch grade maps of 5 images from 2001 to 2009 in study area

3 结论与讨论

本研究采用Landsat TM/ETM+时间序列遥感影像为数据基础,对地表亮温进行反演,在此基础上采用景观指数分析随着城市化的不断发展,天津城市热岛景观格局的变化特征,主要得出如下结论:(1)数量方面.随着近10年天津城市化进程,热岛景观斑块总数下降,斑块密度下降,热岛景观格局逐渐呈现出集聚化趋势.(2)形态方面.热岛景观的斑块形状在区域内趋于复杂化.(3)结构方面.由于新的高等级斑块均出现在已有的高等级斑块周围,且各高等级斑块的范围不断向外扩大,导致不同的高等级斑块类型邻近程度越来越高,在空间结构上热岛景观类型呈现团簇状分布.热岛景观在整体上更加聚合,景观水平的蔓延度总体呈上升趋势,热岛景观面积在各类型间的分配逐渐趋于不均匀.(4)空间方面.随着天津城市化进程,各等级热岛景观斑块数量减少,平均斑块面积增大,呈组团状分布.除2003年外的其他年份,分布于天津市区和塘沽中东部的两大组团势力最强且最稳定,而各高等级热岛景观斑块面积占总面积的比例不断增加,并呈现出斑块边界不断向外围扩展的趋势,这种趋势在塘沽区中东部表现的最为明显.

本研究利用景观指数对城市热岛景观的演变趋势分析近年来在研究城市热岛中出现的一个新兴的研究领域,运用此方法分析出的结果可为探讨热岛原因,并制定有效的热岛效应减缓措施提供直接的理论依据.本研究通过大量的分析初步得出了一些相关的结论,为改善城市生态环境、促进城市生态建设与经济协调发展以及建设文明社会提供决策支持,并对未来的发展具有指导性作用.

[1]李秉成.中国城市生态环境问题及可持续发展[J].干旱区资源与环境,2006,20(2):1-6.

[2]史作民,陈涛.城市化及其对城市生态环境影响研究进展[J].生态学杂志,1996,15(1):35-41.

[3]戴晓燕,张利权,过仲阳,等.上海城市热岛效应形成机制及空间格局[J].生态学报,2009,29(7):3995-4004.

[4]李丽光,刘晓梅,赵先丽,等.沈阳近郊和远郊的热岛特征及其与城市化的关系[J].应用生态学报,2010,21(6):1609-1613.

[5]李延明,郭佳,冯久莹.城市绿色空间及对城市热岛效应的影响[J].城市环境与城市生态,2004,17(1):1-4.

[6]XIAO R B,OUYANG Z Y,ZHENG H,et al.Spatial pattern of impervious surfaces and their impacts on land surface temperature in Beijing,China[J].Journal of Environmental Sciences,2007,19(2):250-256.

[7]徐涵秋.城市不透水面与相关城市生态要素关系的定量分析[J].生态学报,2009,29(5):2456-2462.

[8]XU H Q.Analysis of impervious surface and its impact on urban heat environment using the normalized difference impervious surface index(NDISI)[J].Photogrammetric Engineering and Remote Sensing,2010,76(5):557-56.

[9]HE X F,JIANG W M,CHEN Y,et al.Numerical simulation of the impacts of anthropogenic heat on the structure of the urban boundary layer[J].Chinese Journal of Geophysics,2007,50(1):74-82.

[10]林学椿,于淑秋.北京地区气温的年代际变化和热岛效应[J].地球物理学报,2005,48(1):39-45.

[11]陈云浩,史培军,李晓兵.基于遥感和GIS的上海城市空间热环境研究[J].测绘学报,2002,31(2):139-144.

[12]陈云浩,李晓兵,史培军,等.上海城市热环境的空间格局分析[J].地理科学,2002,22(3):317-323.

[13]江学顶,夏北成.珠江三角洲城市群热环境空间格局动态[J].生态学报,2007,27(4):1461-1470.

[14]孟丹,李小娟,宫辉力,等.北京地区热力景观格局及典型城市景观的热环境效应[J].生态学报,2010,30(13):3491-3500.

[15]黄聚聪,赵小锋,唐立娜,等.城市化进程中城市热岛景观格局演变的时空特征:以厦门市为例[J].生态学报,2012,32(2):622-631.

[16]白杨,孟浩,王敏,等.上海市城市热岛景观格局演变特征研究[J].环境科学与技术,2013,36(3):196-201.

[17]郭军,李明财,刘德义.近40年来城市化对天津地区气温的影响[J].生态环境学报,2009,18(1):29-34.

[18]黄利,苗峻峰,刘月琨.天津城市热岛效应的时空变化特征[J].大气科学学报,2012,35(5):620-632.

[19]程晨,蔡喆,闫维,等.基于LandsatTM/ETM+的天津城区及滨海新区热岛效应时空变化研究[J].自然资源学报,2010,25(10):1727-1737.

[20]韩素芹,郭军,黄岁樑,等.天津城市热岛效应演变特征研究[J].生态环境,2007,16(2):280-284.

[21]XIAN G,CRANE M.An analysis of urban thermal characteristics and associated land cover in Tampa Bay and LasVegas using Landsat satellite data[J].Remote Sensing of Environment,2006,104(2):147-156.

[22]王亚军.基于Landsat TM遥感数据的城市热岛效应信息提取与分析[J].科技情报开发与经济,2009,19(12):87-89.

[23]陈小瑜,林冰,郑伟民,等.基于ETM遥感影像的城市温度反演及结果分析—以福建省泉州市为例[J].重庆师范大学学报:自然科学版,2013,30(4):123-127.