走出寒冬去版纳

2014-08-04图文爰言

图文/爰言

走出寒冬去版纳

图文/爰言

很多人听到“西双版纳”一词,心中便会不自觉地哼唱出“美丽的西双版纳”,尽管对那部电视剧已经印象全无了,但西双版纳倒是留下的“美丽”印象已经挥之不去了。

重庆的冬天,总是阴冷得让人绝望,索性邀上三五好友,驱车南下,去看看传说中那个“美丽的西双版纳”。

风情西双版纳XISHUANGBANNA STYLE

初到小勐养时,正是傍晚。见到眼前景色,心中略微迟疑了一下,正在建设中的小镇,扬尘漫天。除了道路两侧的行道树和微热的天气可以品出热带风光,其他的倒真是读不出“美丽”二字。

随后几天,细细品味,西双版纳果真有着风情无限。

说西双版纳风情万种,大抵便是因为除了那些有别于国内其他地方的热带风光以外,还有那悠远的历史故事和少数民族的情调。

在傣语里“西双”是十二的意思,而版纳则有千某之意。所谓西双版纳,便是十二个“版纳”,听上去便觉得有很多故事。而这片土地古代傣语叫做“勐巴拉那西”,翻译成现代的语言便是“理想而神奇的乐土”,再加上那里有莽莽苍苍的原始森林、各种古灵精怪的珍稀动物和热情好客的傣家人,西双版纳已经成为很多人心中一处

“泡沫跟着波浪漂,傣家跟着流水走”,自古傣家人便居住在山清水秀之地。那些高山到了这里逐渐平缓,而怒江和澜沧江行于此也变得逐渐宽阔。这些山水之间,便有着无数富饶的坝子,傣族人称其为“勐”。于是,在西双版纳,我们总能见到很多以“勐”为名的地名。有山有水有阳光有雨露,且土地平坦,说大自然对傣家人格外慷慨也并不为过。

在传统的傣族村落与建筑的营造过程中,建寨须先建各种宗教设施,“设寨门”、“立寨心”则成为建寨的最重要活动,用以防灾辟邪,保佑平安。

走在西双版纳,能感觉到浓浓的宗教气息,所以佛像、寺庙、神龛等各种与神灵有关的物件随处可见,这又为这个有热带情调的少数民族聚集之城添了几分更神秘的色彩。

傣族普遍信仰原始宗教和小乘佛教,这也成为傣族的全民信仰,而这些信仰也都不多不少地折射在了西双版纳的传统村落和现代建筑的打造上了。

万物皆有灵是傣族最初的信仰崇拜。那个时候,原始的先民们无法解释大自然的神秘,于是他们相信茫茫宇宙中定有一份不可抗拒的力量在支配和左右着他们。于是,在传统的傣族村落与建筑的营造过程中,建寨须先建各种宗教设施,“设寨门”、“立寨心”则成为建寨的最重要活动,用以防灾辟邪,保佑平安。

西双版纳全民信仰小乘佛教,在历史上,佛寺最多时达到了1200多座,几乎是一村一寺。在傣家寨子里,最显眼或景色最佳的地方,往往都是佛寺所在。而这些佛寺又大多造型精巧,养眼得很。

在西双版纳的阳光下,那些傣家竹楼,那些担着水的傣家姑娘,就这样成为关于这个地区的审美主题,是在脑海中关于那片土地最挥之不去的景象。

傣家竹楼的似水年华DAIJIAZHULOU OF THINGS PAST

说起傣族,脑子里自然浮现出的便是那些流水、青山与竹楼。竹楼,俨然已成为傣家人的一个代名词。即便是颇有现代气息的景洪市,那些日益高耸现代楼房的顶楼设计也能看到曾经竹楼的倩影。

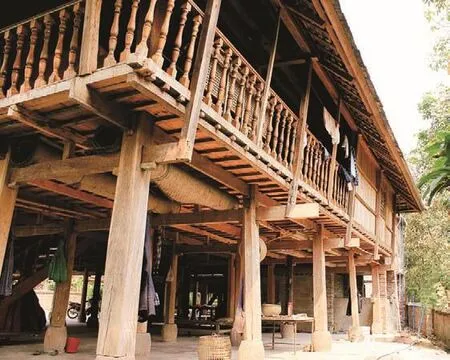

受社会生产力和经济基础的影响,尽管西双版纳受自然恩泽颇多,但其居住环境和条件依然是落后的,“捆绑节点、周边支撑、一把砍刀、全体村民参与”成为当地传统民居建筑构建的主要方式。

而在那种炎热潮湿多蚊虫的环境里,傣族先民们用当地丰富的竹木资源创造了适合当地风俗人情的干栏式民居——傣家竹楼。这种建筑底层架空, 既通风,又防潮,还最大限度地满足了通风和散热的要求;与此同时,因为底层架空,虫兽的入侵也被减少;洪水也从架空层流过,使得房屋免受洪灾。总之,早起的傣族人,或许并没有考虑诸如美观、精巧等问题,他们只是凭借着因地制宜的朴素智慧来打造居住的小天地。

早期的傣族传统民居以竹子为主要材料修建, 竹柱、竹梁、竹檩、竹椽、竹门、竹墙, 就是盖在屋面上的草排也用竹蔑栓扎,久而久之,人们便用“竹楼”来指代这样的干栏式建筑。这些竹楼以竹笆墙为墙体,不再单独开窗,仅由竹笆缝隙透光通风。而在架空层上设有面积宽阔的阳台,成为人们日常生活必需的特有空间。

但随着时间的推移,人们也渐渐地发现竹子在防火、防腐、防蛀等性能上相对较差,导致竹楼不那么结实,总有种摇摇欲坠的感觉。于是,人们开始考虑用另一种材料来代替竹子,随处可见的木材则成为他们的选择。与大多数传统民居不同,傣家木楼所采用的梁柱都是断面为方形的木料,而非圆形。过去的草铺顶,也随着时代的发展便成了瓦顶。他们的瓦并不是常见的小青瓦,而是一种平的方形瓦,被称作“缅瓦”。

但不管是不是竹料还是木料,人们已经习惯将这种形式的建筑叫做“傣家竹楼”。

傣家竹楼的架空层一般是四面透空,仅用柱子支撑,一般用于栓养牲口和堆放杂物。当然,在如橄榄坝这样的傣家风情园里,早有傣家人在架空层放上几盆小花,搁上几把藤椅,放上两个小桌,系上几张吊床,俨然做起了茶馆的生意。

上了二楼,首先便是一个较为宽敞的前廊。这里,则是傣家人用来作为晾晒物品的晒台。过了前廊,便到了堂屋。堂屋是傣家竹楼里最宽敞也是最重要的空间,是一家人活动的主要场所,当然也是会客之地。在一些传统的竹楼里压根就找不到椅凳,地面上铺设的篾席便似在邀请客人入乡随俗,席地而坐。

而在堂屋的两侧,便是主人家的卧室。作为最隐私的一处空间,傣家人虽不轻易向外人开放,但也无外乎在门洞上方悬挂窗帘作为遮挡,大有君子风范。而他们的卧室,也不分间,一家人都在同一个空间里席地而睡,年轻人睡在外面,老年人睡在里面,而每代人之间也不过是以薄薄轻纱间隔。

因为在傣家先民的观念里,偷盗是令人可耻的行为,于是在传统的竹楼里,基本上是不设门的,客人可以直接毫无障碍地沿着楼梯到达二楼。而整个二楼,也不像现代居室那样有明确的“开间”观念,没有丝毫的隔阂,显得格外开敞。这种“不设防”的态度也渗透在他们生活的很多瞬间之中。大年初三那天,傣家寨子里吃流水席,管你认不认识都拖着你吃上一顿,在傣家人看来,到家里“蹭饭”的人越多预示着来年愈发的热闹和昌盛,是要旺的预兆。

当然,与其他各地的传统民居一样,在经济迅速发展的当下,傣家竹楼自然也受到了冲击。出于保护森林的立场,木材的砍伐受到控制,于是传统的建盖模式受到了影响;而另一方面,越来越多其他地区的文化渗入,让傣家人忽然看到外面的大千世界,有些无法适从了。他们或许觉得,洋房更加的“洋气”与方便,于是出现了不少的汉式平顶民居建筑,显得特别的无味。当然,也有人舍不得那空灵轻巧的造型,于是在蓝白相间的钢筋混凝土建筑上生生地加了一顶人字形的歇山式屋顶。这样的“新建筑”已成为当地主流的“另类”了,看上去多多少少显得有些滑稽。

当然,我们没有什么理由去指摘这些变迁,或许多年后子孙们再写这些中华民居的瑰宝时,已是不同的姿态了。

这些带着韵律感的民居虽然已渐渐地和生活走得远了,但脱离了实用价值的它们在被遗忘多年后,又再次被人忆起,以另一种方式和身份被保存了起来。这,也算是万幸。

长着脚的房屋们HOUSES WITH LONG LEGS WHO

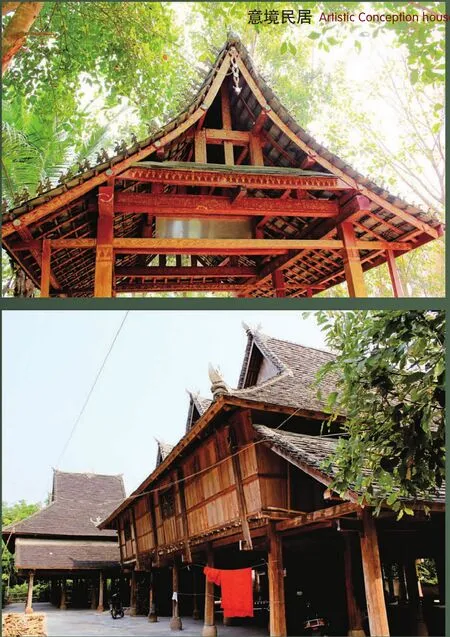

在说西双版纳风情时,总是要说那灵动的竹楼;而说起竹楼,总是要提到这种建筑形式本来的名字——干栏式建筑。

这种带脚的房屋,是用支柱将其架空,离地悬空而建,上实下虚。这也是最早的原始居住形态,在古代曾广泛流行于长江流域及南方地区。直至今日,有些地方仍延续着这样的建筑形式,而有些地方也早已将这样的建筑纳为自己的文化符号。当然,还有人认为,类似于楼阁这样的形态,也是由干栏式演变而来。

在经历了最初依靠天然洞穴防风抵寒后,人类建筑历史开始从巢居向地面木构房屋发展。所谓巢居,便是将住所建造在自然的原生木上,“构木为巢”。这种居住方式受鸟巢的启示,算得上是人类早期的智慧结晶。当然,这种靠着原生木来构建房屋的方式久而久之便也束缚了人类的生活内容。于是,在生产工具有了发展后,原始人类学会了伐木打桩,靠着木桩来造房屋,这也便是所谓“栅居”。

栅居可以算得上是干栏式建筑的初级发展阶段,是人类历史上出现的第一种“全人为建筑”。当榫卯技术能够让结构组合更加稳固后,真正的干栏式建筑便也产生了。人类的居住选址也因此更为的灵活广泛,建筑的寿命也更长了。

而随着人们征服自然能力的提高,对自然的恐惧心理也日益减少,于是“脚踏实地”的生活也渐渐成为人类生活的主流,在隋唐之后,干栏式建筑的发展便日渐式微了。渐渐地,干栏建筑的领地退到了西南地带,到了南宋,干栏建筑文化在很多地区已经难辨踪迹了。

因为不合时宜,因为不方便,因为种种历史的缘由,干栏式建筑此刻的符号价值更大于它的实用价值。

因为它对地形条件可以广泛适应,所以在西南地势复杂的地区还能延续至今,但或许,我们还可以天马行空的乱想一通——这种长了腿的房屋,也应该在未来的建筑中被记住。

于是,也有人提出了“现代巢居方案”,设想未来城市被悬吊在空中……这些想法或许已经有人将它们变成现实,或许有朝一日我们会在车水马龙的C B D看到一栋崭新且现代化的吊脚楼,或许,这一切不过是个不切实际的构想……都无妨,至少,这些长着脚的房屋们陪着我们的先祖度过了很多个辗转反侧的夜晚,保护着它们不受自然的侵袭;至少,此刻我们还能见到它们,并在尽力保护着它们,这就够了。