[中国传统村落系列之一]北京 岔道村

——横卧长城下四百载的京郊古村

2014-08-04撰文孟杰摄影李忠民

撰文/孟杰 摄影/李忠民

[中国传统村落系列之一]北京 岔道村

——横卧长城下四百载的京郊古村

撰文/孟杰 摄影/李忠民

编者按:传统村落的历史、文化、建筑、故事等都是一部部颇具兴味的古老史书。近年来,充满中国味道的传统民居越来越多的走入了人们的视线,也有越来越多的山中村庄迎来了从城市走出的人群,来到古村探幽。从本期开始,古镇古村栏目将持续介绍中国传统村落名录上的村庄,供读者赏鉴。

寻找岔道村

说起城市的生活,该是很辛苦的一件事情吧,从呱呱坠地到垂垂老矣,大部分人都在走着一条按部就班的路子,像是玩具里渐渐生锈的发条,只要没有坏掉的一日,就只好在机械的“滴答”中重复着乏味的每天。也许正是这个原因吧,很多都市里呼吸的人喜欢到外面寻找来自农家的空气,而我,正是其中渺小的一子,因此才有了与岔道古村邂逅的可能。

从北京的清晨出发,一路是安静不愿说话的旅程,说来也巧,大地正迎接阳光,我正从忙碌中开始了逃离,在两者的夹缝里,我端看着一个个工装出发的人,慨叹幸运的我没有参与这样的一天。

一路不断地查阅着有关岔道村的种种,但可以得到的信息不多,看来岔道村是一个神奇的所在,半路上车的大妈讲,要在八达岭下车,整个路程大概花掉一个半小时。公车慢慢腾腾地走着,像是一座绿色不倒翁,因为废热的缘故,城市温度总是要高一点,前些日子的积雪早已经融化在马路牙,沿着崎岖的路,看着冬季干枯在山石上的野草,期盼开春是悄然而至的生机,心思也一点点随着暖了起来。

岔道村位于北京的远郊,属于延庆县八达岭镇的一处村庄。

岔道村位于北京的远郊,属于延庆县八达岭镇的一处村庄,不知道与明长城有什么样的联系,但是看着车门上下的老者与青壮年,竟然想到了远在千里之外的“乡党”,许是因为他们身上都有一种来自土地的朴实吧。

车子有一段要路径高速线,速度便开始快了起来,一旁的火车轨道被轮子抛在了车窗的后面,听说那条是中国铁路之父詹天佑的遗笔,没想到历史课本中的人事有一天会与自己擦肩而过,激动之余,更多的是关于世界变迁的感慨。生活在首都的角落,我固然是一个微不足道的蜉蝣,但在感受外在的同时,眼见了远郊的历史底蕴,我想这也是只有北京才有的情节。

路的两侧开始有了可作石料的山丘还有被冻土抱住的矮峰,这是与黄土高原绝不相同的风貌,在我所成长的山西,高处的苍凉与悲壮自是独有的记忆,那些因为风吹日晒而留下痕迹的山群,身体总是尖尖而上,而此处却是泛白与褐色相间的石料山,不由让人想及有多少曾服务帝王这样的历史渊源。

看着看着,一阵倦意袭来,不知道什么时候我竟然入了梦乡,只记得最后一眼是留给了远处鳞次栉比的山群,许是那一座座藏着山神的高丘太过安详与静谧,在这样的氛围里把我带入了与岁月和天地的一色中。

售票员是个大嗓门的女性, 加之我潜意识的作用,昏昏沉沉的乘客陆续醒来,准备迎接八达岭一站的土地。停车的地方是几个站牌交错了的岔口,再往下的车子都是行去延庆县城的机动车辆,路两旁有许多所谓的“面的”,操着一口偏近“唐山”的口音。背后是一个很大的加油站,厕所的大叔告诉我,要到岔道村千万不要坐车,因为它就在不远的对面。

我是方向感极差的人,看了半天也没有找到可以跨过铁路的小道,一旁是不断蛊惑打车的“面的”师傅,就在这个防线即将崩溃的前一刻,隐约看到了有人在向我示意,聪明如我,自是明白这个关头的用意,便顺着那人的足迹跨过了高低不平的斜道,几步远是看不尽的铁网,拦着密密麻麻的铁轨,那个老人已经在对面等着。仿似做了亏心事的我小心的跟着老人,又下了一个缓坡后,老人说,这里就是岔道村。

映像岔道

山风凛冽,吹动我额头的刘海。谢过了好心的大爷,我便把自己所有的身心都放在了脚下的这片土地。这是冬季的最后一道掠影还没有隐退的时候,对于热爱旅游的人是还不到解除蛰伏的关头,但对于放松心境的人来说,却是最不会出现打扰的节点,得到的也就因之变得最为纯粹。

远处没有农家饲养的牲畜,也没有你来我往的车辆,空空的田野上面,只是几个落难的不知名飞鸟,在依旧有些冷的土地上寻找吃食。经过空旷的停车场,右手是农村才可以见到的红砖剁子,也不知道是哪家要用。意外的是,我没有在这个村口看到等待作肥的粪堆,却看到颇有具有农家特质的拴在发动机上的大狼狗,不断地狂吠着我的到来。

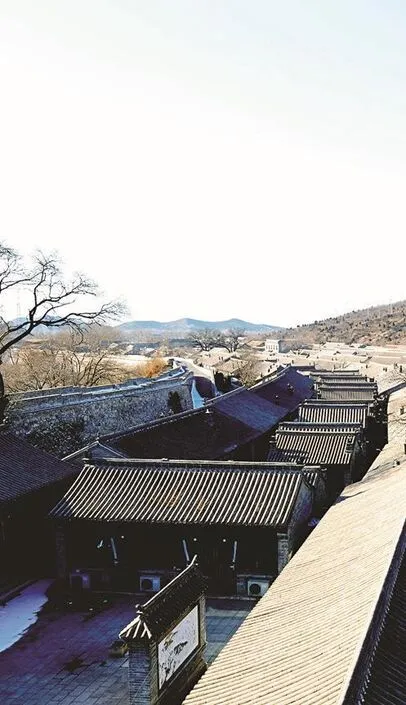

村子很有复古的格调,排排列列着“农家乐”之类的旅游广告。整整齐齐的屋檐流出一种藏在深山的味道,我想这就是我会短暂的离开北京所要寻觅的东西。顺着山势而走,这是村子的走向,也是我所喜欢的路径,偶尔走到高处,还会横生一种睥睨群雄的错觉。

座座老屋,像是化掉了晨霜的小家碧玉。

青砖矮墙,翘角飞檐,我到了一个被时间遗忘了的国度,仿若被旧日炮火轰掉的城墙就那样静静地坐在废墟之中,突出已然没有了雉堞的城头和不知名的书法艺人写下的“岔道雄关”。此种寂寥里面,包围着这座看上去有点与世隔绝的村落。穿过门洞,看不到一个行走的人,脚下是磨掉了韶华的花岗岩石路不知要通向何方,一眼看不尽的高低不平,在两侧歇业了的商铺的包夹下,似乎要告诉我另一个等待踏上足迹的未知。两旁的路基很高,显然是为了躲避从山而下的石流,一座座被垫得很高的老房子还在玻璃窗般的外墙里,还有被朱红色门扉锁住了的春秋与冬夏,墙檐上盛开的莲花和敛翅的仙鹤砖雕,大概只有一个方砖那么大,门楣什么的也不是属于深宅大院的富丽堂皇,而像是化掉晨霜了的小家碧玉。

路过一个还在修葺的院子,门口变成了网状的障碍栏,或许这是农人用来捕捉梦的麻花集合,对面是盖着石盘的水井,一侧支撑打水的立石已经卸掉了曾经帮助转木的轴,正如石盘上的刻纹一样没有年龄,这个老掉的井已经停下了滋养村庄的使命了吧。再走看到斜插向上的路,有点斑驳,扶手也有点低,却被修成了长城雉堞的样子,只是小了许多号儿,让人心生了出乎意料的俏皮。若是抬眼望向远处,不知名字的小丘上,隐约是土质的碉堡,大概是有那么几个,星星点点在“高低不一”的旷野上的至高点坐落,据说这些已经寿终正寝的遗堡是当年抵挡外族的樊篱,只是和平年代后,最大的敌人成了烈士暮年的寂寞,这才变成了今天的样子。

亲吻历史

短暂的游历山村里的种种,简单却是朴实的一切,我折转回程,找了一家比较小的旅店,这时候夕阳的最后一道余晖已经照在了瓦房下的木窗,老板很是殷勤的把饭菜端到了屋子里面,恐怕已经看出我怕冷的本性,因为游客还不太多,在我的请求下,也就坐下聊了起来。

村子的原型是嘉靖年间的驿站,距今已经有450多年,当下的岔道古村之所以发迹,依靠的就是那时候边关十分普遍的驿站贸易,在那年头,驿站是谍报机构“锦衣卫”的外围组织,因为离得八达岭太近,往来传递信件的士兵常常出没在这条必经之路上,渐渐就形成了一处落脚的所在,吸引了前来入住的岔道祖先。迄今为止,老板一家至少已经传了四代,从起初的车马店,到今日的农家乐旅馆,老板一家迎来送往了不知道多少像我一样打尖的客人,许是从事的年代有些久远,老板的性子已经不单单只是随和,在竭诚欢迎的同时,给人一种多年未见的亲近之感。

村子一共有300多户人家,靠着这些年的进项,许多已经在城里买了房子,也有一些搬到了别的村子,旅馆老板不知道自己的儿女还会不会继续这样一份祖业,至少现在的岔道村还有他们一家的存在。村子的背后曾经是大片的玉米地,现在的季节肯定是看不到了,但想想该是一种与电影《红高粱》殊途同归式的景状。

旅馆的外部很旧,大概是15间的样子,最大的一个被改成了饭庄,中间的小院子里已经是青石铺就,没有电视里常有的枣树。屋子里很暖和,电视被挂到了墙上,除了电脑,岔道村的种种已经不可能与外面的世界无关,看似与世隔绝,走近后就会发现里面已经被现代的东西所打扮了的生活。

村子是嘉靖年间的驿站,距今已经450多年,往来传递信件的士兵常常出没在这条必经之路上,渐渐就形成了一处落脚的所在。

夜里睡得很香,只是山风的呼啸声有点意外的大,哗啦啦的吹着有点摇晃的木窗,倒成了小孩子离不开的催眠曲,而我就是在这样的交响里迎来了岔道村第二天的日出。许是早睡的缘故,我醒来的时候,刚好看到了初日照入顶窗,没有摸到也给人一种温暖,可惜没有想象中的鸡鸣。

吃罢了白米粥,我顺着街道向城隍庙走去,老板说旅游的旺季要等到每年的7、8月份,故而现在还没有开的必要,大概会遇到大门紧锁的窘状,关帝庙,奶奶庙也是八九不离十。我没有死心,倒不是想进去,只是不想错过这里的一切。

一路是昨天没有注意的路灯,顶部的太阳能吸收板已经开始了工作,宫灯状的灯罩不知道几点会照亮这里的夜晚,我摸了摸还有点凉的灯杆,有的地方已经掉落了黑色的油漆,突然后悔晚上没能出来看看。城隍庙门口的两尊石狮子不是很高大,但对于这样一个村子已经是一种奢侈的信仰,庙门果然紧闭,红色的墙皮下,是高高的路基,上下要走大理石的梯子。庙不大,门户没有那种三门四柱的牌楼,只有并不宽敞的庙门和两侧砌死了的石质假窗。

留住岔道

村子的变化在这些年到底有多大,我想这是没有一个准线可以供给衡量的疑问。就像现在很多人都在努力保护的老村子一样,其实并没有几个人可以区别保护同守旧间的距离。走着走着,我突然地上了最外围的高墙,沿着这条可以看尽山村的路,也不知道到底想要干些什么,只是莫名其妙的准备整理自己的心情,然后踏上离开岔道村的路。最后的时间总是令人怀念吧,尤其是在高处的自己。

岔道村的人家没有多少会把自己的天线还有电线露在外面,那些或者掩盖或者埋藏的能源“管道”甚至不如村邮员显眼。人在散步的时候总是会想到很多,也就显得有点凌乱,以致没有对村委会的二层古楼产生任何的兴趣,独独想到坐落在城关口前“中国美丽乡村”的标志,我想,大概那些具体的东西是最难拽住的回忆,倒不如将岔道村的徽章留在心底来得简单。

城墙越见斑驳,似在道别着一丝离殇,又在寒风习习中吹尽情长,让人忍不住得回首远眺,用眼睛来定格岔道全景。这时想起了旅馆老板模糊的话语,他说在他小时,村子常常会有草台班子的光临,不知道什么时候来,但总有一天会走。我想我也一样吧。

依托了八达岭的岔道村该有一个很美好的未来,甚至是一种更加区别北京的存在,就像在我心里渴望有一个不同于工作日的周末一般,因为特别的总是好的。告别了老板,我又走上了来时的缓坡。

这时,我猛然地发现,之前脑中闪过想要留住岔道村景的念头,却被我忽略了这里最为不舍的气息,这作为所有古代乡村持有的灵魂鸡汤香味儿,不才是我短暂逃离到这里最值得留住的敬意?