莽原高岗,红袖绵渺

——少数民族建筑中的女性空间

2014-08-04撰文周媛姚岚谭显强刘黎

撰文/周媛 图/姚岚 谭显强 刘黎

莽原高岗,红袖绵渺

——少数民族建筑中的女性空间

撰文/周媛 图/姚岚 谭显强 刘黎

MANGYUANGAOGANG HONGXIUMIANMIAO

她,是一个群体。曾经小心翼翼地生活在另一个群体的阴影之下,以弱为美。在那个传统的空间里,阁楼与一道中门,造就了“她”端庄贤淑的古典气质。而在不受中原文化主导的少数民族地区,“她”的空间或许又有不一样的姿态。

摩梭族MOSUO处于女儿国中心地位

几年前,一个皮肤黝黑,头带红花的女人走进了大众媒介,同时也将一个神秘的部落带进了公众的视野——位于泸沽湖的女儿国。

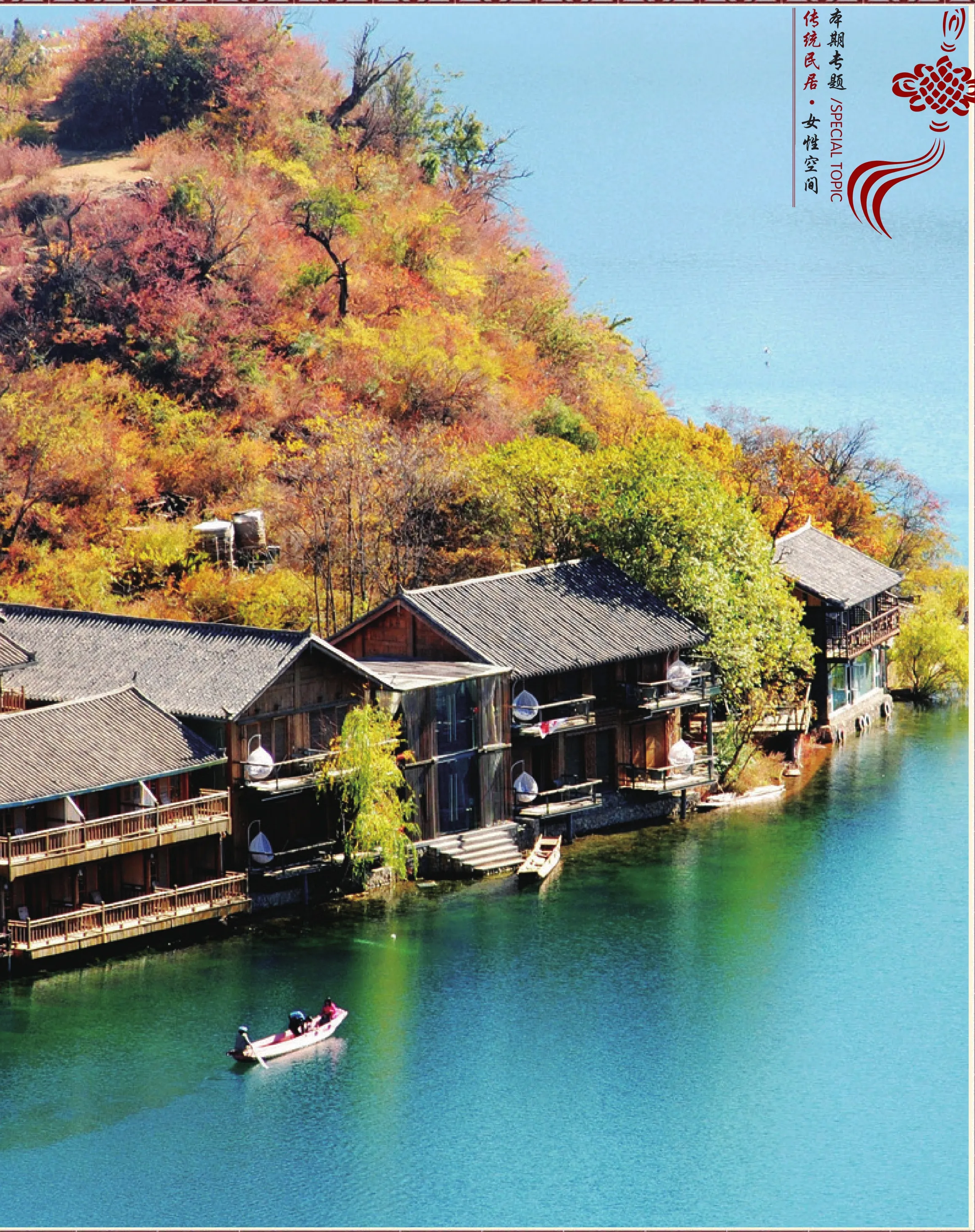

所谓泸沽湖的女儿国,其实也就是摩梭人,是迄今中国惟一保存有母系氏族社会特征的人群,属元代蒙古军南征时留下居住在云南四川边界一带的蒙古人,与羌族有着深厚的渊源。

与中原传统文化的男尊女卑不同,在仍保持着母系氏族习俗的摩梭人之中,女人们的地位与她们所在的空间要大气得多,也要处于中心地带得多。

与现代社会中最普遍的“小家庭”相比,摩梭人的母系家庭则要庞大得多,少则七八人,多则二三十口人。当然,这也使得摩梭人的居住往往都是较成规模的院落,四合院成为其中最典型的形式。摩梭人居住房屋的传统形式是木棱子房,依山傍水而建,以大树或“玛尼堆”来界定聚落间的边界。

与男性社会一样,在母系氏族里也有一个威望十足的一家之长——祖母。所以,祖母房则成为院落中最最核心的地方,摩梭人的四合院是由祖母房为核心的正房、经堂、花楼、牲畜棚组合而成。而那些经济条件稍逊的人家,则是由经堂、花楼、牲畜圈中的两栋和正房形成三合院。

一般而言,摩梭人的正房只有一层,面朝神山,供祖母居住。在摩梭人的观念中,火不仅仅是提供了安全和温暖的感觉,也是他们同神灵沟通的媒介。于是,在他们的正房里都有着一个象征着“人神共居”的火塘,一个火塘则代表着一个居住在同一院落里的母系血缘团体,是一个家族的象征。

这个祖母房,也叫正房,是摩梭人生死轮回的地方。

摩梭人通常都出生在正房,小孩自出生便住在火塘边,直至13岁。13岁的年纪便如此刻的18岁,是需要举行成年仪式的年纪,摩梭人把这个仪式叫做“成丁礼”。毫无意外,这个仪式也在正房中举行。男人们在这个仪式之后则要离开正房,成为不再有固定居所的游离分子。

而女人们,在这个仪式之后,也要离开正房,来到花楼里为她们准备的花房,摩梭人称“花骨”。

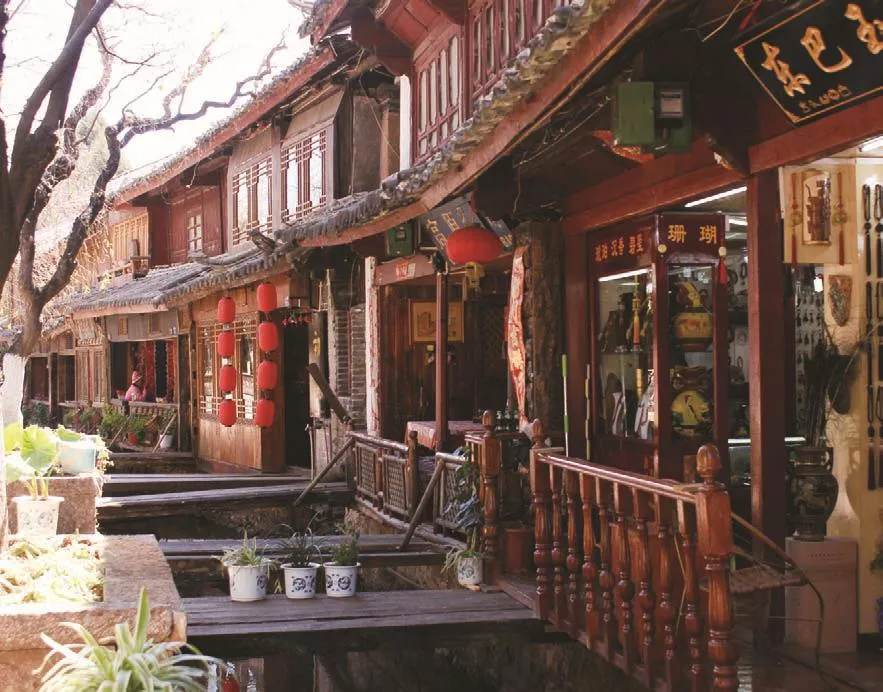

花楼,多为一楼一底建造,一般分为4—5小间花房,是以传统的木楞吊脚楼造型,全用木板作间隔,精雕细琢,装饰华丽,造型奇巧。听这个名字,便已能猜到这里定会有些小小情愫的滋生。

成年后摩梭女子参加篝火晚会,在夜色中寻找自己意中人。男子遇见了心仪的女子,将邀其共舞。抠抠手心,则是暗送秋波。若是有意,姑娘则会告诉小伙子自己花楼所在,夜晚十二点以后,男子便前来走婚。“走婚”大抵是现代男人们心中最最暗自叫好的一个环节——多么的自由和浪漫。但摩梭男女的走婚,看似随心所欲,但事实上却是真正的以爱为名。没有感情就不能同眠“花楼”。由情生爱,一个男子的一生可以多上几个花楼;但绝不能同时有两个“阿夏”。所谓“阿夏”,则是摩梭语中男子称呼女情人的称谓,意为“永远的情人”,单单这称谓便足够情深款款。忽然想起多年前一个热爱到处采风的摄影师朋友分享的故事。当年不过20来岁的他来到泸沽湖体验民风,篝火晚会上猎奇般的抠了抠身旁女子的手心,那姑娘便紧紧地握着他的手,结束后告诉了这位朋友她所在的花房。当然,他并没有真正地当回事,而是径直回屋休息。次日,那姑娘倒真的生气来质问他为何当晚没有来。朋友这才慌了神,忙不迭地解释称自己不过是好奇,真是无心。但在摩梭人的眼里,这显然是不够尊重风俗和那位姑娘的。朋友三番五次道歉,总算以“拍照”为补偿,化解了这次“信任危机”。回来后,这位摩梭姑娘给他写了长长的信,告诉他在他们那里“抠手心”是郑重的承诺,玩笑不得。当然,虽然走婚没成,这位朋友倒和那位摩梭姑娘成了朋友。虽然只是朋友旅程中的小小插曲,却也可见那种看似“放荡不羁”的关系,实则是藏着承诺和坚持的。

当摩梭的女子们在自己的“花骨”里接待“阿肖”,直至分娩前三个月,才又搬回正房。阿肖是泸沽湖摩梭人中有情爱关系的男女双方的互称,彼此又称“肖波”。分娩后的她们会在正房里休养两三个月,然后再次回到“花骨”里接待“阿肖”。

待年岁已大,女人们则又回到正房的主室里居住,直至离世。而离世后到火葬之间的时间里,她们的躯体仍将留在正房的后室里。所以说,正房里沉淀了摩梭女人的一辈子。

于是,尽管摩梭人或穷或富,但无论如何,摩梭民居里的院落中都会有一座祖母屋,而且,只有那么一座。这是“她”,这个群体在那个社会中身份和地位的象征。

当然,回顾曾经的母系氏族社会,女性因在社会生产分工中占有重要的地位,因此,在居住空间中亦获得中心之位。

在那些年代,“她”便是空间的中心。

游牧民族YOUMU女性隐退在男性背后

居住空间与社会分工中的贡献总是难以分割,于是,在向来需要强健体魄的年代,女人们在空间中的地位和作用则又有了另一种姿态。

在很多地域,身强体壮的男人们,自然是承担了大量的体力劳动,完成了建筑的搭建工作。而那些需要动脑筋的装饰和日常打扫,则交给了女人们。

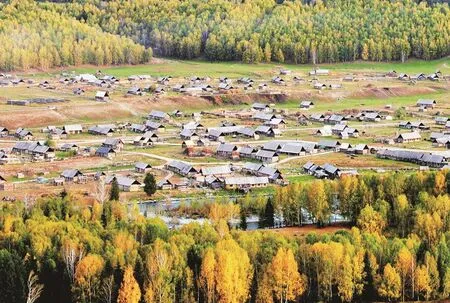

对于如蒙古族、塔吉克族、柯尔克孜族和哈萨克族这些游牧民族来说,逐水草而居的生活形态使得他们一年中有三个季度都在迁徙。于是,毡房成为他们最最常见的居所。自然,诸如支搭毡房的框架结构、铺侧壁的毡子等体力活是由男人们包揽;而后期诸如摆放家具等工作则由心思细腻的女人们完成。曾经有朋友步入其中看到屋内的陈设后大呼惊叹:“室内的地毯就像一个女人的内心那样,繁复、艳丽、多姿。少数民族永远不惜用繁复的手笔去勾勒生活的美好。”

而对于在新疆等地的其他非游牧民族而言,他们的住宅大多由房间和庭院构成。维吾尔族的住房多为土木结构,由卧室、厨房、驴圈、水房四部分构成;多带前后院,院中进渠水,有葡萄棚等等,听来都十分复杂。所以与游牧民族一样,搭建房屋、垒土砌墙之类的工作交由男人完成;女人们则是在庭院中种花搭建葡萄架,做好屋内的装饰和清洁。

在房屋的使用上,男女之别则更为突出。在过去很长一段时间里,女人们的生活空间除了晚上睡觉之外,大多都是在厨房度过。而男人们,则在客厅会客或书房读书。一句早已约定俗成的“下厨房”之“下”,足以表明过去“厨房”并不是什么高尚之地。在伊斯兰教信徒的眼中,男性若经常出入厨房,则是没有出息的表征。

当然在居室的方位和自然资源的分配上,重男轻女之思想也能窥见一二。比如,对于那些定居的民族而言,男人们待的书房和客厅自然是光线最好的地方;至于厨房,本来生火就会产生热量和光线,自然也不需要过多的采光。

“男左女右”这样的观念对于住毡房和蒙古包的游牧民族来说,就不是那么的靠谱了。在那个空间中,男性都靠东面就寝,女人们则紧挨着自己男人偏西而睡。从风水的角度来说,东方向来都是象征着尊贵的方位。而对于哈萨克族这样信仰伊斯兰教的民族来说,麦加处于新疆的西面,居东而眠,恰好是面朝西面朝觐,何其好的位置。当然,也有个更现实的原因,对于那些深受西伯利亚寒流影响的游牧民族来说,毡房和蒙古包的西面是迎风面,自然寒冷更甚。

在那样的空间中,“她”隐退在男人背后。虽少了些主动,但在某些细微末节处,倒也能处处见到那份灵动,以及对美的追寻。

其他民族QITA“她”世界纷繁多彩

有那么多少数民族,值得欣赏的“她”空间自然也就很多。不妨走马观花地看一番,看看那些曾经的,此刻的“她”世界。

在福建客家人的土楼中,“男女有别”也渗透进了住屋之中。每家内环底层的会客厅侧墙上均有一个小的双层抽拉门。于是,但逢宾客到访,女主人或女佣打点好茶或饭后,便将这些食材放在小门背后,然后轻叩小门。这样,男主人自然会取茶取饭菜待客,而女人们仍在闺中不见外人,所谓“男女授受不亲”。

大兴安岭深处的鄂伦春人居住在“仙人柱”中。仙人柱形同半张开的雨伞,由 30多根树杆塔成, 外面夏季覆盖桦皮, 冬季覆盖兽皮。仙人柱入门正对面的上方和左右两侧,专供人们坐卧,但有严格的规定。火塘左右是男子和客人的位置; 靠近门的两侧是妇女和存放物品的位置。妇女生育不得在原来的仙人柱内, 须到远处设立产房。这种空间的精神划分在鄂伦春社会被严格遵守, 否则被视为不道德。

云南傣家竹楼有8根中柱,分别叫做“绍岩”和“绍南”,分别象征着“男柱”和“女柱”。男柱由家中老人选中,要求笔直,且生有小树丫,象征着男性生殖器。而男柱和女柱的选定,也意味着两性空间的划分。

永宁纳西族的女性住屋空间有一个很文艺的名字叫做“一梅”。“一梅”是被周围住屋包围的地方,是全家会聚的中心,设有下火塘。下火塘的空间尊贵,在“一梅”里有着浓烈的女性中心色彩。

少数民族受三纲五常的禁锢较小,于是在很多少数民族的村寨还设有“青春房”,供那些未婚的男女们“谈情说爱”。

在白族勒墨人的习俗中,夫妻之事,或者男女青年之间的嬉戏都应避开自己的亲属。于是,在白族勒墨人的住房旁,通常有一栋单门独户的简易房子,这正是为那些已成年的子女准备的“南毫”。在这里,年轻的男女们可以互诉衷肠,等待喜结良缘的那一刻。与此相似的还有壮族村寨里的“懒板凳”、哈尼族的“拥扎”,他们都为年轻的男女们提供了爱的可能。

当然,这些很多都已经是“老黄历”了。在社会进步的今日,很多场景都已经有了变化,显得更为的科学和人文,但不得不说,正是那些曾经的蛮荒和不可思议才让“她”空间显得如此值得玩味;那些带着些仪式化的空间,也让一些习以为常的事情,显得更加的珍贵。