歧口凹陷滨海地区沙一下鲕粒发育特征与重力流沉积

2014-08-02,,

, ,

(1.中国石油大港油田公司勘探开发研究院,天津300280; 2.中国石油大港油田公司勘探事业部,天津300280)

歧口凹陷滨海地区沙一下鲕粒发育特征与重力流沉积

张伟1,柳飒2,韩文中1

(1.中国石油大港油田公司勘探开发研究院,天津300280; 2.中国石油大港油田公司勘探事业部,天津300280)

沙一下沉积时期,歧口凹陷板桥斜坡、滨海斜坡和歧北低斜坡滨海地区主要沉积类型为重力流沉积,物源主要来自西部沧县隆起。同时在滨海地区CT16×1等井沙一下部分取样薄片中发现鲕粒的存在。通过对歧口凹陷300余口井沙一下亚段薄片等资料的统计分析,认为滨海地区沙一下层段中的鲕粒为异地鲕粒,其来源主要为板桥斜坡及滨海斜坡,以上地区在沙一下沉积时期虽然仍以陆源碎屑沉积为主,但在某些短时段内,存在“暖、清、浅”的区域性欠补偿的高钙清水沉积,发育含鲕粒的碳酸盐岩,形成的原地鲕粒在后期重力流滑塌等事件活动的作用下,沿着滨海、港东断层等输送通道被搬运至滨海地区。通过此次鲕粒来源分析,一方面重新梳理了歧口凹陷两大盆外物源(北部燕山、西部沧县隆起)的波及范围,深化了对歧口凹陷沙一下沉积时期沉积体系的认识;另一方面发展形成了利用地震相、测井相、岩芯相和薄片相“四相合一” 的沉积体系研究方法。

鲕粒;四相合一;沙一下;滨海地区;歧口凹陷;天津

0 引 言

滨海地区位于歧口凹陷歧北斜坡低部位,沙一下沉积时期,主要沉积类型以重力流沉积为主(苑伯超等,2012)。但是在滨海地区CT16×1、HT39、HT40等井沙一下部分层段的取样薄片中观察到鲕粒的存在,而鲕粒的形成往往需要环境温度高、水体动荡、水中碳酸钙供应丰富且饱和,以及有充分核心来源的“暖、清、浅”的沉积环境(刘伟等,2010;吴向峰等,2010;陈世悦等,2012;梅冥相,2012;王小豪等,2013)。那么这些鲕粒的发现,是否对歧口凹陷滨海地区在沙一下沉积时期以重力流沉积为主的观点产生影响?通过对歧口凹陷300余口井沙一下亚段薄片资料进行统计及镜下观察,总结了滨海地区沙一下层段中鲕粒的特征,根据其特征,确定了其类型,并对来源进行分析,最终确定了其形成原因。此次研究一方面确定了滨海地区多口井沙一下层段部分薄片中的鲕粒是异地鲕粒,为板桥斜坡及滨海斜坡在沙一下某些短时期形成的原地鲕粒,由后期突发性事件(重力流滑塌)沿着滨海和港东断层等输送通道搬运至此地;同时,重新梳理了沙一下沉积时期盆外两大物源北部燕山和西部沧县隆起在歧口凹陷的波及范围,确认了沙一下沉积时期滨海地区的主要陆源碎屑来自西部沧县隆起。另一方面,利用薄片镜下观察来预测不同物源沉积体系波及范围的方法,使得在地震相、测井相和岩芯相“三相合一”沉积体系研究方法的基础上,发展形成了地震相、测井相、岩芯相和薄片相“四相合一”的沉积体系研究方法,这为其他相似地区沉积体系研究提供了新的思路。

1 地质概况

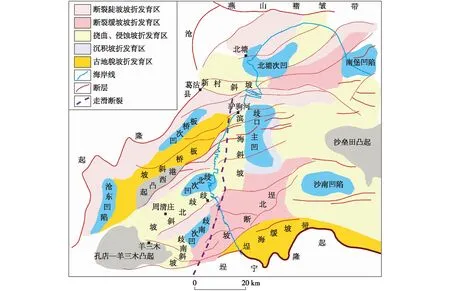

歧口凹陷位于黄骅坳陷中北部,是其内部最大的箕状断陷凹陷。歧口凹陷经历了古近纪裂陷期和新近纪裂后热沉降2个构造演化期,形成了现今1个主凹、多个次凹、凹凸相间的构造格局(周立宏等,2011)。受主凹强烈持续沉降的影响,各次凹向凹陷中心倾覆,形成大面积分布的斜坡构造,各类斜坡区占全凹陷面积70%以上,滨海地区就位于歧北斜坡带的低部位(图1)。

图1 歧口凹陷古近系斜坡带坡折体系发育区示意图

沙一下沉积时期为歧口凹陷渐新世湖盆裂陷中期的最大湖泛期(蒲秀刚等,2011a),此时,歧口凹陷主要发育3个物源方向,即北部燕山物源区、西部沧县隆起物源区、南部埕宁隆起物源区。其中燕山物源区发育一套辫状河三角洲—远岸水下扇沉积体系,而沧县隆起物源区则发育一套扇三角洲—远岸水下扇沉积体系,重力流沉积在空间位置上主要发育在辫状河三角洲及扇三角洲的前缘(蒲秀刚等,2011b)。因此,沙一下沉积时期,地理位置位于歧北斜坡带低部位的滨海地区,以陆源碎屑沉积为主,沉积类型为重力流沉积。

2 鲕粒特征及来源分析

歧口凹陷沙一下亚段分为滨Ⅰ、板4、板3和板2共4个油组,以板3+2油组为例对滨海地区鲕粒特征及来源进行分析。

2.1 鲕粒特征

鲕粒根据其成因可分为原地鲕粒和异地鲕粒,原地鲕粒通常具有纹层无磨损,类型单一,鲕粒生长的最终粒径趋于大小一致的特点;而异地鲕粒为原地鲕粒被搬运至异地再沉积,因此具有粒径大小不一、分选差、纹层有磨损甚至残余等现象,并且可见其与大量陆源碎屑颗粒或浅海、台地的生物碎屑混生共存。

通过对滨海地区CT16×1、HT49等井板3+2油组取样薄片的镜下观察,发现含有鲕粒的薄片具有3个特点。

(1) 鲕粒质量分数低。一般不超过10%,鲕粒与大量陆源碎屑颗粒共存,鲕粒质量分数远低于陆源碎屑质量分数,薄片镜下定名主要为岩屑长石砂岩。

(2) 鲕粒类型以表鲕为主,偶见具多个同心层的正常鲕,部分鲕粒残缺、破碎以及鲕粒同心层被磨蚀,表明其在搬运过程中经历了强烈的磨蚀作用。

(3) 镜下还可以观察到陆源碎屑具有粒径不等、磨圆较差、未被钙质环边包裹等特征(图2)。

通过以上分析,认为滨海地区板3+2油组中的鲕粒为异地鲕粒,是鲕粒在别地形成后,在后期由突发性事件(如重力流滑塌)被搬运至滨海地区再沉积形成。

图2 CT16×1、HT39、HT40井板3+2油组鲕粒薄片显微镜下照片

2.2 鲕粒来源分析

由于滨海地区板3+2油组中发现的鲕粒为异地鲕粒,因此鲕粒的来源显得尤为重要。一般来讲,作为鲕粒的来源区,鲕粒相对完整均一,并且质量分数一般应大于70%,质量分数越高,成为鲕粒来源区的可能性越大。

通过对歧口凹陷300余口井板3+2油组薄片资料的整理分析(表1),表明歧口凹陷沧县隆起物源波及区沙一下亚段40多口井取芯薄片中含较多鲕粒,鲕粒质量分数为3%~90%,平均为36%,岩性有鲕粒灰岩、鲕粒白云岩、含鲕粒粉-细砂岩、(含鲕粒)生物灰岩及白云岩等,鲕粒类型以表鲕和正常鲕为主,其核心主要为泥晶灰岩、陆源碎屑,次为生物碎屑(图3、图4)。

表1 歧口凹陷板桥斜坡、滨海斜坡板3+2油组含鲕粒井的薄片统计

续表1

图3 歧口凹陷板桥斜坡板3+2油组鲕粒薄片显微镜下照片

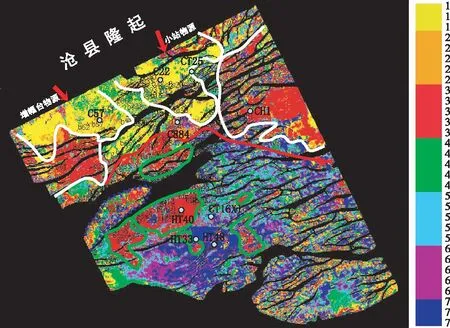

图5 歧口凹陷板桥、滨海斜坡板3+2油组鲕粒质量分数分布图

根据已统计含鲕粒井的薄片数据,绘制了歧口凹陷板桥斜坡、滨海斜坡板3+2油组鲕粒质量分数分布图(图5)。从图5中可以看出,板桥斜坡C801—T1井区一带鲕粒质量分数一般大于90%,该区发育鲕粒灰岩,鲕粒同心层发育完整,主要为正常鲕粒,其次为表鲕;向东滨海斜坡高沙岭CT39—C5井区一带及向南白水头—唐家河C10-1—HT34井区一带鲕粒质量分数均减小,但一般大于50%;到南部歧北低斜坡滨海地区HT39—CT16×1—HT33井区一带,鲕粒质量分数明显减小,一般小于20%。

一般认为鲕粒的成因形成于有充分核心来源、水体扰动(动荡)及CaCO3过饱和的环境,通过以上分析,认为板桥斜坡、滨海斜坡在板3+2沉积时期某些时段内为水体较为动荡的滨浅湖环境,从而产生区域性欠补偿的高钙清水沉积,发育了鲕粒含量高的碳酸盐岩。而歧北低斜坡滨海地区鲕粒含量低,且大部分镜下观察到的鲕粒残缺、破碎同心层被磨蚀,表明其经历过搬运过程中的强烈磨蚀作用,因此为异地鲕粒。同时,构造研究表明白水头—唐家河至歧北低斜坡马棚口一带发育系列向南倾斜的正断层,尤其是滨海断层及港东断层发育规模较大,可构成物源输送断槽通道。

综合以上分析,认为板3+2某一沉积时期,砂体(包括板桥斜坡、滨海斜坡形成的含鲕粒的碳酸盐岩)等物质受到来自沧县隆起方向水系的影响,沿断槽经事件性搬运至歧北低斜坡,从而形成了该区砂体含有鲕粒的特点。由此也进一步明确了沙一下沉积时期盆外两大物源(西部沧县隆起和北部燕山褶皱带)在歧口凹陷的波及范围(图6)。

另外,通过薄片的镜下观察,在地震相、测井相和岩芯相“三相合一”沉积体系研究方法对研究区沉积类型进行判定后的基础上进行更为细致的分析,一方面对“三相合一”研究方法识别的沉积类型进行镜下再确认,另一方面对来自不同物源的沉积体系的波及范围进行“精确定位”,最终形成地震相、测井相、岩芯相和薄片相“四相合一”的沉积体系研究方法。

图6 歧口凹陷沙一下亚段沉积体系图

3 沙一下亚段重力流沉积特征

通过对滨海地区沙一下亚段岩芯、粒度、测井和薄片资料的分析,认为该地区沙一下沉积时期仍以陆源碎屑沉积为主,沉积类型为重力流沉积。

3.1 地震相分析

沉积相的变化在地质上表现为岩性、沉积构造的变化,这些变化在地震可分辨尺度上表现为地震同相轴形态的变化以及振幅和频率的变化。利用地震资料研究沉积相就是要将这些地震波形的细微变化信息提取出来,通过单井相与井点地震相之间建立的关系将井间地震相转化为沉积相。主要利用Stratimagic 波形分类方法来划分地震相,即利用神经网络技术将地震信号的总体变化定量地刻画出来, 也就是对波形进行分类。

地震-地质研究表明,沙一下沉积时期,西部沧县隆起紧邻盆缘发育了沈青庄、增幅台、小站、葛沽等多个下切断裂转换沟槽,经由这几个物源口均对应扇体发育,但规模不等,以小站物源、增幅台和葛沽物源为主。从板桥斜坡、滨海斜坡板3地震相图(图7)中可以清晰地划分出以下4种地震相:CT25和C22井区的强振强连亚平行地震相,CH1井区的中振强连席状地震相,C884井区的中振中连连续地震相,HT40井区的中弱振中弱连楔状地震相。分析可以得出,物源自从沧县隆起向盆内推进,随着输送距离的增大,地震振幅由强振幅变为弱振幅,连续性也由亚平行、席状向楔状转变,说明物源输送强度变弱,沉积体系由形成砂体厚度大、连续性好的扇三角洲沉积演变为形成砂体厚度小且呈孤立透镜状分布的远岸水下扇沉积。

图7 歧口凹陷板桥斜坡、滨海斜坡板3油组地震相图

3.2 测井岩芯相分析

从测井曲线上看,滨海地区单井的沙一下亚段测井曲线均表现为齿化钟形和齿化漏斗形,显示岩性为厚层泥岩夹相对薄层的砂岩。从岩芯上可以看出,滨海地区HT35、HT69等多口井沙一下取芯段可见大段的水平层理暗色泥岩,显示该区在沙一下沉积时期处于半深湖—深湖的沉积背景(图8);而在HT47、HT72等井沙一下取芯段中,可以观察到砂岩侵入、变形构造、火焰构造以及撕裂的泥岩碎片等重力流沉积的典型标志(图9、图10);同时还观察到大量块状层理砂体的发育,可见冲刷现象,单砂体厚度一般大于0.5 m,最大可达数十米;横向变化快揭示了原始沉积体整体冻结的过程,为三角洲前缘滑塌形成。

图8 HT69井沙一下亚段发育水平层理暗色泥岩

图9 HT47井沙一下亚段重力流沉积现象①-变形构造;②-砂岩侵入、变形构造;③-撕裂的泥岩碎片

图10 HT72井沙一下亚段重力流沉积现象①-粒序层理;②-火焰构造;③-撕裂的泥岩碎片

3.3 粒度分析

对滨海地区多口单井进行粒度分析发现,研究区沙一下亚段粒度累积概率曲线主要为2段式,说明该沉积时期沉积搬运方式主要为牵引搬运和跳跃搬运(图11);同时,从歧口凹陷滨海地区沙一下亚段粒度C-M图(图12)上可以看出,滨海地区沙一下亚段不同粒径的颗粒C值与M值大致相等,各样点分布几乎平行于C=M值基线,形成大致平行于C=M基线的长条形图形,这与Passega研究并总结出的2种最基本的C-M图类型中重力流沉积的C-M图相符,从而进一步说明了滨海地区沙一下沉积时期的沉积类型主要为重力流沉积。

4 结 论

在沙一下沉积时期内某些短时段内,歧口凹陷板桥斜坡高部位、滨海斜坡地区发生“暖、清、浅”的区域性欠补偿的高钙清水沉积,发育有含鲕粒的碳酸盐岩;滨海地区板3+2油组中存在的鲕粒为异地鲕粒,为板桥次凹斜坡高部位、滨海斜坡在板3+2沉积时期形成的原地鲕粒,在后期由突发性事件(重力流滑塌)搬运至此再沉积而形成。沙一下沉积时期,歧口凹陷板桥斜坡高部位、滨海斜坡和滨海地区以陆源碎屑沉积为主,沉积类型主要为重力流沉积,物源来自西部沧县隆起。

图11 HT39、HT59沙一下亚段粒度累积概率曲线图

图12 滨海地区沙一下亚段砂体粒度C-M图

陈世悦,李聪,杨勇强,等.2012.黄骅坳陷歧口凹陷沙一下亚段湖相白云岩形成环境[J].地质学报,86(10):1680-1687.

刘伟,张兴亮.2010.峡东地区下寒武统天河板组鲕粒灰岩微相分析及沉积环境探讨[J].地质调查与研究,33(1):49-54.

梅冥相.2012.鲕粒成因研究的新进展[J].沉积学报,30(1):20-32.

蒲秀刚,陈长伟,周立宏,等.2011a.整体—局部—整体沉积体系分析在歧口凹陷沙三段的应用[J].西安石油大学学报:自然科学版,26(2):8-19.

蒲秀刚,周立宏,肖敦清,等.2011b.黄骅坳陷歧口凹陷西南缘湖相碳酸盐岩地质特征[J].石油勘探与开发,38(2):136-144.

吴向峰,伊海生,惠博,等.2010.四川龙门山马角坝铁质鲕粒成因及沉积环境[J].沉积与特提斯地质,30(1):25-31.

苑伯超,刘忠保,何幼斌,等.2012.重力流沉积机理模拟研究初探:以歧口凹陷沙一下亚段为例[J].水利与建筑工程学报,10(1):4-11.

王小豪,武琳,张嘎,等.2013.徐州大北望地区馒头组碳酸盐-陆源碎屑混合沉积[J].地质学刊,37(1):61-66.

周立宏,卢异,肖敦清,等.2011.渤海湾盆地歧口凹陷盆地结构构造及演化[J].天然气地球科学,22(3):373-382.

Features of ooids development and gravity flow sedimentation for SQEs1in Binhai area of Qikou sag

ZHANGWei1,LIUSa2,HANWen-zhong1

(1.Exploration and Development Research Institute of Dagang Oilfield Company, PetroChina, Tianjin 300280,China; 2.Exploration Enterprise of Dagang Oilfield Company, PetroChina, Tianjin 300280, China)

In the sedimentary period of SQEs1, the main sedimentation type for Banqiao incline, Binhai incline and lower Qibei incline in Qikou sag was gravity flow whose provenance were form western Cangxian Uplift. Meanwhile, ooids were found in the sample sections in well CT16×1 in Binhai area. According to statistic analysis of thin sections of SQEs1from more than 300 wells in Qikou Sag, the authors considered that the ooids were transported to Binhai area along the transporting channels like Binhai and Gangdong fault from Banqiao incline and Binhai incline, these areas developed ooids in some short periods of sedimentary period of SQEs1because of calcium deposition of high levels in the territorial and under-filling conditions. Based on these analysis, affecting scopes of 2 main provenances outside the basin (northern Yanshan and western Cangxian Uplift)were rebuilt, and the understanding of sedimentary system of Qikou sag in the sedimentary period of SQEs1was improved; at the same time, the approach to study the sedimentary system was developed to four united phases of seismic data, well logging data, cores and thin sections.

Ooids; Four-phase united research means; SQEs1; Binhai area; Qikou sag; Tiaujin

10.3969/j.issn.1674-3636.2014.04.599

2014-03-24;

:2014-04-17;编辑:侯鹏飞

张伟(1982— ),男,工程师,硕士,矿产普查与勘探专业,主要从事油气勘探沉积储层研究工作,E-mail:dg_zhangw@petrochina.com.cn

P736.21

:A

:1674-3636(2014)04-0599-09