白龙江流域甘肃段地质灾害特征

2014-08-02,

,

(1.兰州大学土木工程与力学学院地质工程系,甘肃兰州730000; 2.甘肃省地质环境监测院,甘肃兰州730050)

白龙江流域甘肃段地质灾害特征

全永庆1,贾贵义2

(1.兰州大学土木工程与力学学院地质工程系,甘肃兰州730000; 2.甘肃省地质环境监测院,甘肃兰州730050)

根据1∶5万地质灾害详查资料,利用GIS技术,统计分析了白龙江流域甘肃段地质灾害的分布规律和发育特征,同时分析了其分布与地形地貌、地层岩性、地质构造和人类活动等因素的关系。结果表明:地质灾害主要沿河流和道路呈线状分布,受坡度、河流、构造断层、地层岩性和土地利用类型等因子的综合控制作用较大,随着坡度、距河流和断层距离的增大,地质灾害数量和密度大体呈减小趋势,人类活动显著影响着地质灾害的发育程度。

地质灾害;分布规律;GIS;白龙江流域;甘肃

0 引 言

甘肃境内的白龙江属于长江支流,境内山高谷深,沟壑纵横,地形起伏强烈,构造裂隙发育,岩体破碎,生态环境十分脆弱。以泥石流、滑坡为主的地质灾害极为发育且危害严重,是我国地质灾害发育严重的地区之一(谌文武等,2006;唐新凯等,2012;孟兴民等,2013;Liang et al,2011;Bai et al,2014)。

由于研究区内地质灾害发生频繁,危害性大而备受关注。张帆宇等(2005)从地质环境因素方面,对福津河段滑坡发育特征进行了分析,认为研究区滑坡灾害的分布和发育特征受控于构造运动、地震和千枚岩产状及其与山坡坡度的组合关系;钟秀梅等(2007)深入分析了地质构造对国道212陇南段滑坡的影响作用,认为断层、岩层产状和新构造运动等地质构造是研究区滑坡发育与分布的主控因素;王运兴等(2011)基于野外调查数据,研究了白龙江中游(舟曲、武都和文县)的地震次生地质灾害的空间分布特征,认为地形坡度、地层岩性和人类活动是研究区地震次生灾害发育和分布的主要影响因素。还有很多学者,对区内泥石流灾害分布特征和危险性评价进行了研究和分析(任非凡等,2008;宁娜等,2013),并取得了相应的研究成果。然而,随着时间的推移,研究区的地质环境条件和灾害分布特征均有不同程度的变化,为了更准确地把握研究区的灾害分布特征,以最新的1∶5万详查资料为基础,结合GIS技术,研究了白龙江流域甘肃段地质灾害分布特征及其主要影响因素。主要统计分析了地形坡度、河流、构造断层、地层岩性和土地利用类型等因子与主要灾害分布的相关性。

1 研究区概况

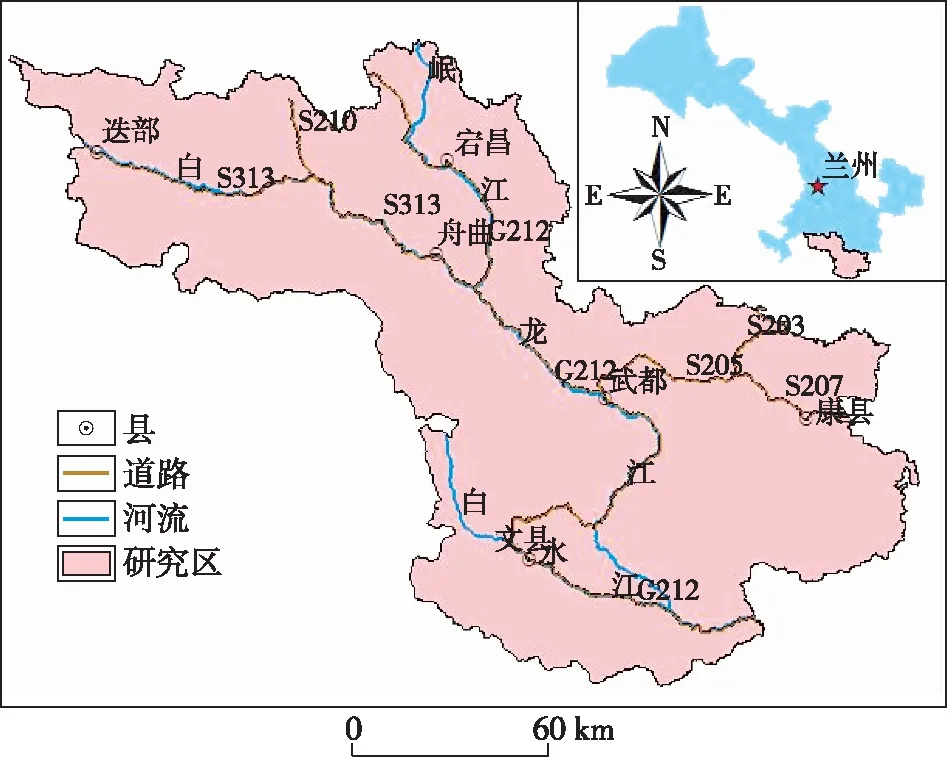

白龙江流域甘肃段地处甘肃省东南部,东连陕西,南接四川,西邻甘南州,北依天水市,东西宽283 km,南北长198 km,总面积约2.4 万km2,行政区域涉及甘南藏族自治州的迭部、舟曲,陇南市的宕昌、武都、文县、康县(图 1)。白龙江流域甘肃段位于青藏高原东北缘,属于西秦岭侵蚀-剥蚀构造山地,地势西高东低,海拔高度578~4 591 m。

图1 研究区位置

2 地质灾害类型

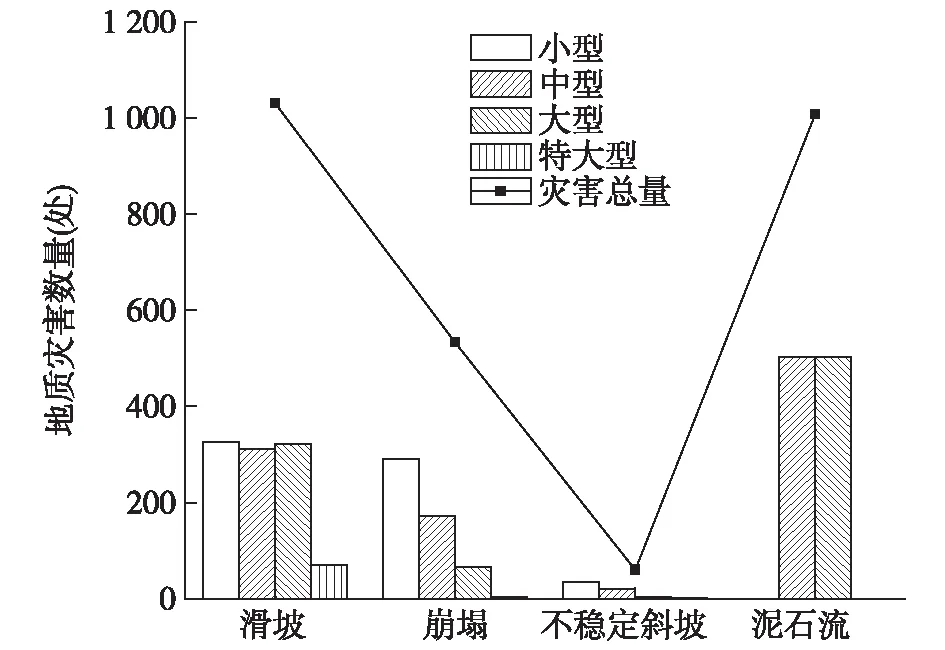

根据1∶5万地质灾害详查数据,研究区已查明地质灾害2 632处,主要为滑坡、泥石流和崩塌,分别占灾害总量的39.17%、38.30%和20.25%,不稳定斜坡有少量发育(图2)。按照地质灾害程度和规模大小分为特大型、大型、中型和小型,其中滑坡主要为大、中、小型;泥石流主要为大、中型;崩塌则以小型为主,中型次之,大型较少;不稳定斜坡以小型和中型为主(图2)。

图2 地质灾害类型及规模

3 地质灾害空间分布特征

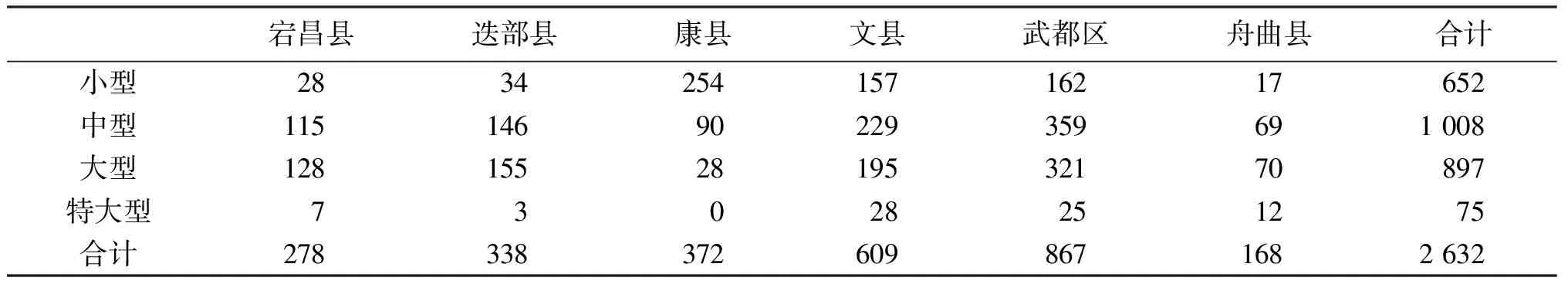

研究区地质灾害种类多、分布范围广,主要分布在武都和文县。地质灾害以滑坡和泥石流最为发育,主要分布在白龙江中游的文县和武都地区;其次为崩塌,主要分布在武都、康县和文县;不稳定斜坡仅分布在康县、舟曲和迭部。从灾害规模看,特大型主要分布在文县、武都和舟曲,大、中型主要分布在武都和文县,小型主要分布在武都、文县和康县(表1)。

总的分布规律表现为:主要沿白龙江、岷江、白水江等水系和国道212等主干道呈线状分布,且在人口密度大、活动频繁的地区地质灾害较为发育,如武都区人口密度大,人类活动最为强烈,灾害也最为发育(图3)。

4 地质灾害影响因素

地质灾害的发育与分布特征受控于多种因素(倪红升等,2008),而地质灾害的发生是地质环境的内在特征与外部触发因素共同作用的结果(谢兴楠,2009)。通过地质灾害发育环境和外部触发因素的统计分析,可以加强对地质灾害影响因素的认识。根据研究区实际调查情况,选择地形坡度、河流、地层岩性、地质构造及土地利用类型等参数,利用GIS的数据管理及叠加分析功能进行统计分析。

4.1 坡度

坡度不仅决定山体斜坡的应力分布,而且影响地表径流的流动和下渗,进而对灾害的发生产生直接的影响,但并非坡度越大越容易发生地质灾害(张帆宇等,2005;王运兴等,2011;宁娜等,2013)。

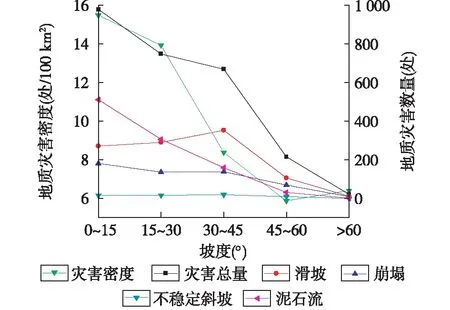

利用90 m分辨率的SRTM DEM数据提取坡度,坡度提取时单元的确定十分重要,单元尺寸选取太大会导致精度较低;反之会造成数据太多,计算分析困难。为了达到同时满足数据的精度要求和解决计算分析困难的目的,选用30 m×30 m的栅格单元。最后利用GIS的叠加分析功能,得到不同地质灾害在不同坡度下的分布情况,从而获得坡度与地质灾害分布的关系(图4)。

表1 地质灾害统计表

图3 研究区地质灾害分布图

图4 地质灾害分布与坡度关系图

研究区基本处于60°以下坡度区域,占研究区总面积的98.6%,99.0%的地质灾害分布在该区域。由图4可以发现,地质灾害主要分布在0°~45°区间,在此区间内,滑坡随着坡度的增加,灾害数量随之增加;在大于45°的范围内,随着坡度的增加而减小。其他类型的地质灾害均随着坡度的增加呈减小的趋势,说明同种影响因素对不同地质灾害类型具有不同的影响作用。地质灾害数量和密度均在0°~15°的区间达到最大值,且随着坡度的增加而减少,这与王运兴等(2011)的研究结果有一定的出入。其主要原因是:(1) DEM数据精度的差异,王运兴等(2011)采用的是1∶10万精度的数据,研究采用的是90 m分辨率(约相当于1∶25万精度)的数据;(2) 研究区范围的差异;(3) 近年来,人口密度和人类活动强度在进一步加大,而人类活动多在坡度较小的区域;(4) 90 m分辨率精度的DEM数据与1∶5万地质灾害数据的匹配性问题还有待进一步研究。

4.2 河流

研究区内水系较为发育,较大的有贯穿全区的白龙江干流、文县境内的白水江和宕昌境内的岷江等支流(图1)。

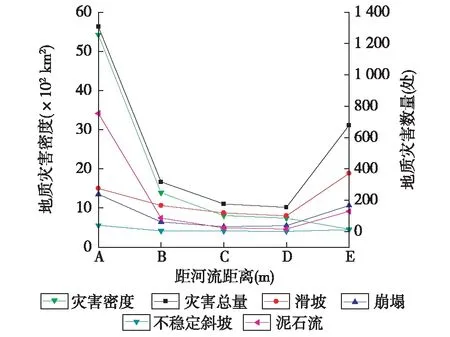

图5 地质灾害分布与距河流距离关系图

利用GIS技术对90 m分辨率的DEM数据进行水文分析,得到河流分布图,再运用GIS技术的缓冲分析功能,将研究区划为5个缓冲区:(A) 0~500 m;(B) 500~1 000 m;(C) 1 000~1 500 m、(D) 1 500~2 000 m;(E) >2 000 m。最后运用GIS的叠加分析功能,得到距河流距离与地质灾害的分布关系(图5)。地质灾害主要分布在距河流0~500 m的范围,共1 305处,占地质灾害总量的49.58%,同时灾害密度也达到最大的54.2处/100 km2。总体而言,地质灾害数量和灾害密度均呈现随着距河流距离的增加而减小的趋势。主要原因在于,自古以来,人们都有在河流阶地建房居住的习惯,在距河流一定的范围内,人类活动频繁;同时,由于河流的切割、冲刷,使得河流两岸具有较好的临空条件和外动力条件,导致距河流较近的区域地质灾害较为发育。

4.3 地层岩性

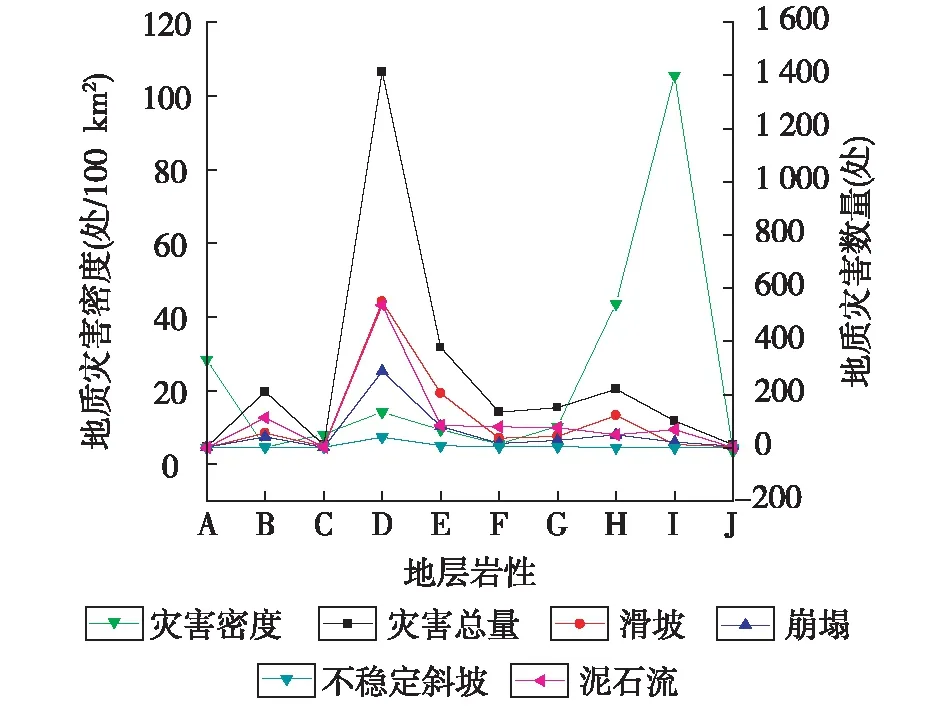

地层岩性作为影响地质灾害发生的内在因素之一,其变形程度、抗风化能力、均匀性及其强度都存在较大的差异,这些差异不仅决定了其工程性质,同时影响着地质灾害的形成与发展。研究区主要为千枚岩、板岩、薄层灰岩岩组和中厚层灰岩、板岩岩组,变质砂岩、变质砾岩、板岩岩组也有较大范围的分布。根据岩石的成因类型、岩相变化、物质组成和结构等将其划分为以下工程岩组类型:(A) 断层岩岩组;(B) 变质砂岩、变质砾岩、板岩岩组;(C) 变质安山岩、变质凝灰岩、变质玄武岩岩组;(D) 千枚岩、板岩、薄层灰岩岩组;(E) 中厚层灰岩、板岩岩组;(F) 中厚层砂岩、板岩夹灰岩岩组;(G) 厚层砾岩、砂砾岩岩组;(H) 粉砂岩、泥岩、薄层砂砾岩岩组;(I) 砂卵砾石岩岩组;(J) 岩浆岩岩组。

根据1∶50万地质图,运用GIS技术的叠加分析和统计分析功能,得到地层岩性与地质灾害的分布关系(图6)。从灾害数量来分析,地质灾害主要分布在千枚岩、板岩、薄层灰岩岩组区,灾害数量为1 415处,占灾害总量的53.76%;其次为中厚层灰岩、板岩岩组区,灾害数量有377处,占灾害总量的14.32%。从灾害密度来分析,灾害密度最大为砂卵砾石层岩组区,为105.55处/100 km2;其次为粉砂岩、泥岩、薄层砂砾岩岩组,为43.59处/100 km2。

图6 地质灾害分布与地层岩性关系图

研究区砂卵砾石层及第四系松散堆积物,主要分布于河床与低阶地和沟谷,是人类活动的主要场所,故地质灾害密度最大。地质灾害发生在千枚岩、板岩、薄层灰岩岩组、砂卵砾石层、粉砂岩、泥岩、薄层砂砾岩岩组和中厚层灰岩、板岩岩组区,此类岩组属于浅变质碎屑岩、灰岩和碎屑沉积岩,较为破碎,强度较低,为易于风化、破碎的岩体,渗透性强,并且空气和水交替进入破碎岩体中,形成一种氧化与还原环境的交替,致使岩体较为破碎,强度低,如遇触发因素,易发生地质灾害。

4.4 构造断层

研究区断层纵横切割,破坏了岩土体结构与稳定性,为崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的发生既提供了物质条件,又创造了动力条件(钟秀梅等,2007)。

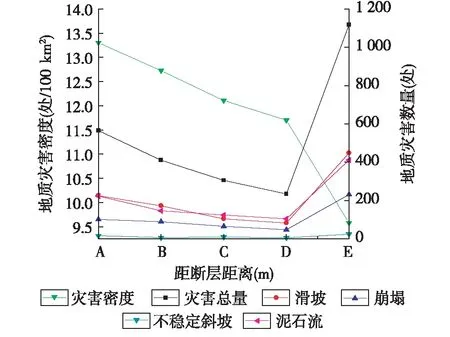

根据1∶50万地质图,运用GIS技术的缓冲分析功能,将研究区划为5个缓冲区:(A) 0~500 m;(B) 500~1 000 m;(C) 1 000~1 500 m;(D) 1 500~2 000 m;(E) >2 000 m。然后进行叠加、统计分析,得到地质灾害分布与断层的关系(图7)。由统计分析发现,灾害总量、灾害密度和各不同类型的灾害,在2 000 m范围内,近似呈线性减小的趋势。其中缓冲区E的灾害数量和灾害密度均有较大的跳跃,主要原因是缓冲区面积很大,占整个研究区的49.32%,同时也有断层影响范围的因素,从而打破了其线性分布的规律;地质灾害数量和密度均随着距断层距离的增加呈近似线性减小,表明地质灾害受断层影响较大。

图7 地质灾害分布与距断层距离关系

4.5 土地利用类型

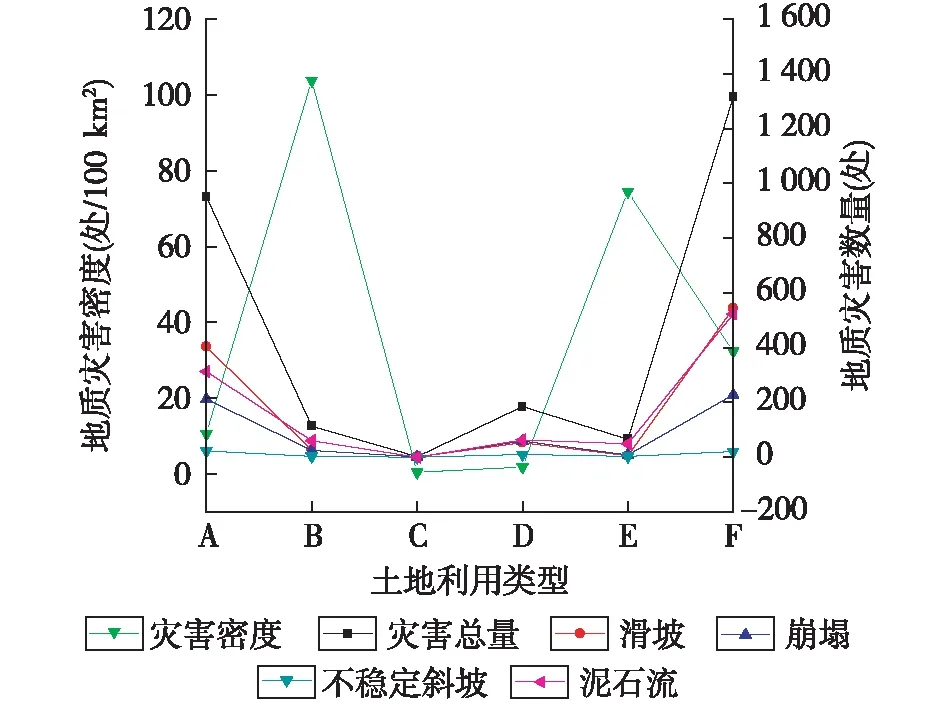

按照土地利用分类标准可将其分为:(A) 草地;(B) 城乡工矿居民用地;(C) 未利用土地;(D) 林地;(E) 水域;(F) 耕地。

研究区最主要的土地类型为林地、草地和耕地,分别占研究区总面积的42.17%、38.07%和17.17%。运用GIS技术对1∶25万土地利用类型图和地质灾害数据叠加、统计分析,得出土地利用类型和地质灾害的分布关系(图8)。从灾害数量来看,灾害主要分布在耕地和草地,分别为1 326,942处,占灾害总数的50.44%和35.83%。从灾害密度来看,城乡工矿居民用地和水域的灾害密度较大,分别为102.87,71.08 处/100 km2。

图8 地质灾害分布与土地利用类型关系图

从上述分析数据可以看出,地质灾害主要分布在人口密度大和活动强烈的土地利用类型中。其中,水域灾害密度较大的原因是河流、沟谷构成的水域地形切割条件好,具有较好的临空条件,加上水流的侵蚀和外部触发作用,很容易产生滑坡、崩塌等地质灾害。

5 结 论

通过对研究区地质灾害的统计分析,主要得出以下结论。

(1) 研究区地质灾害十分发育,灾种多样,主要为滑坡、崩塌、泥石流和不稳定斜坡。地质灾害规模以大、中、小型为主,特大型地质灾害较少,且主要分布在文县、武都和舟曲;地质灾害高密度区,主要分布在文县和武都等人口密度大及人类活动强烈的地区。地质灾害总体沿白龙江等主要水系和国道212等主干道呈线状分布,沿线也是人口分布密集、活动强烈的区域。

(2) 研究区地质灾害受地形地貌、地层岩性、地质构造和人类活动等因素的综合控制作用较为明显,其中人类活动对研究区地质灾害发育与分布的影响表现最为明显,同时受到大气降水和地震活动等外部触发因素的影响。

(3) 地质灾害主要分布在0°~45°的范围内,在0°~15°范围,地质灾害密度和数量均达到最大值,且随着坡度的增大,灾害数量和灾害密度均有减小的趋势,间接反映了人类活动对地质灾害的显著影响。

地质灾害主要分布在距河流0~500 m范围,该区域是道路展布、村庄集中分布等人类活动强烈的地区,随着距离的增大,灾害数量和灾害密度均呈减少趋势。

(4) 地质灾害主要发育在千枚岩、板岩、薄层灰岩岩组,砂卵砾石层岩组和粉砂岩、泥岩、薄层砂砾岩岩组等岩组区。在2 km范围内,地质灾害总量、密度和不同地质灾害类型的数量均随着距断层距离的增加呈近似线性减小的趋势。

(5) 地质灾害主要分布在耕地、草地、城乡工矿居民用地和水域等人类活动较为频繁、扰动大及周围临空条件较好的地段。

6 致 谢

撰写论文过程中得到了梁收运教授的帮助与指导,参考使用了甘肃省地质环境监测院提供的数据资料,在此表示衷心的感谢!

孟兴民,陈冠,郭鹏,等.2013.白龙江流域滑坡泥石流灾害研究进展与展望[J].海洋地质与第四纪地质, 33(4):1-15.

宁娜,马金珠,张鹏,等.2013.基于GIS和信息量法的甘肃南部白龙江流域泥石流灾害危险性评价[J].资源科学, 35(4):892-899.

倪红升,徐玉琳.2008.四川绵竹市地质灾害灾情分析[J].地质学刊,32(4): 271-274.

任非凡,谌文武,韩文峰.2008.G212线陇南段泥石流发育成因及其时空分布特征分析[J].岩石力学与工程学报,27(增刊1):3237-3243.

谌文武,赵志福,刘高,等.2006.兰州—海口高速公路甘肃段工程地质问题研究[M].兰州:兰州大学出版社.

唐新凯,梁收运.2012.白龙江流域甘肃段地质灾害与经济发展的关系[J].地质灾害与环境保护,23(4): 66-71.

王运兴,梁收运,周自强.2011.白龙江中游地震次生地质灾害特征[J].西北地震学报, 33(增刊1):418-423.

谢兴楠.2009.江苏地质灾害特征、成因及防治建议[J].地质学刊,33(2):154-159.

张帆宇,刘高.2005.国道212线福津河段滑坡发育特征及成因分析[J].地质灾害与环境保护,16(2): 130-134.

钟秀梅,梁收运.2007. G212线陇南段地质构造对滑坡的控制作用[J].工程地质学报, 15(增刊1):141-145.BAI SHIBIAO, WANG JIAN,THIEBES B, et al. 2014. Analysis of the relationship of landslide occurrence with rainfall: a case study of Wudu County, China[J].Arabian Journal of Geosciences, 7(4):1277-1285.LIANG SHOUYUN, WANG YUNXING, ZHOU ZIQIANG, et al.2011.Situation and risk of earthquake-induced geo-hazards in middle reaches of Bailongjiang River,China[C]//JIN D, LIN S. Advances in Computer Science,Intelligent System and Environment 2011, AISC. Berlin:Springer-Verlag, 106(3): 39-44.

Characteristics of Geo-hazards at Gansu Segment in Bailongjiang River Basin

QUANYong-qing1,JIAGui-yi2

(1.Geological Engineering Department, College of Civil Engineering and Mechanics, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China; 2. Gansu Institute of Geological Environment Monitoring, Lanzhou 730050, China)

According to 1∶50,000 detailed geological disasters investigation information, the authors analyzed the characteristics and distribution regularities of geological disasters by GIS technology and analyzed the relationship among the geological disasters and the influence factors including landform, stratum lithology, geological structure, human activity etc. The results showed that the geological disasters were mainly distributed along with rivers and roads, and influenced by slope gradient, rivers, faults, stratum lithology and land use types in a large extent, and with the increasing of slope gradient, the distance to the rivers and faults, the numbers and density of geological disasters showed a decreasing trend, especially human activity significantly affected the growth degree of the geological disasters.

Geological disasters; Distribution regularities; GIS; Bailongjiang River reaches; Gansu

10.3969/j.issn.1674-3636.2014.04.676

2014-03-05;

:2014-04-10;编辑:蒋艳

中国地质调查局国土资源大调查项目“甘肃省白龙江流域主要城镇环境工程地质勘查”(1212011089083)

全永庆(1988— ),男,硕士研究生,地质工程专业,研究方向为工程地质与环境地质,E-mail:yongqingquan0843@163.com

P694

:A

:1674-3636(2014)04-0676-06